我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。「嗚呼、ロクハン!!」は、一度未練を断ったロクハンで、モノラルのサブシステムを拡張しようと奮闘する、いい加減なオーディオ体験がズルズルと綴られています。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)なぜかJBL+AltecのPA用スピーカーをモノラルで組んで悦には入ってます。 5)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

嗚呼、ロクハン!!

|

||||||||||||||||||||||||||||||

【装置の見直し】

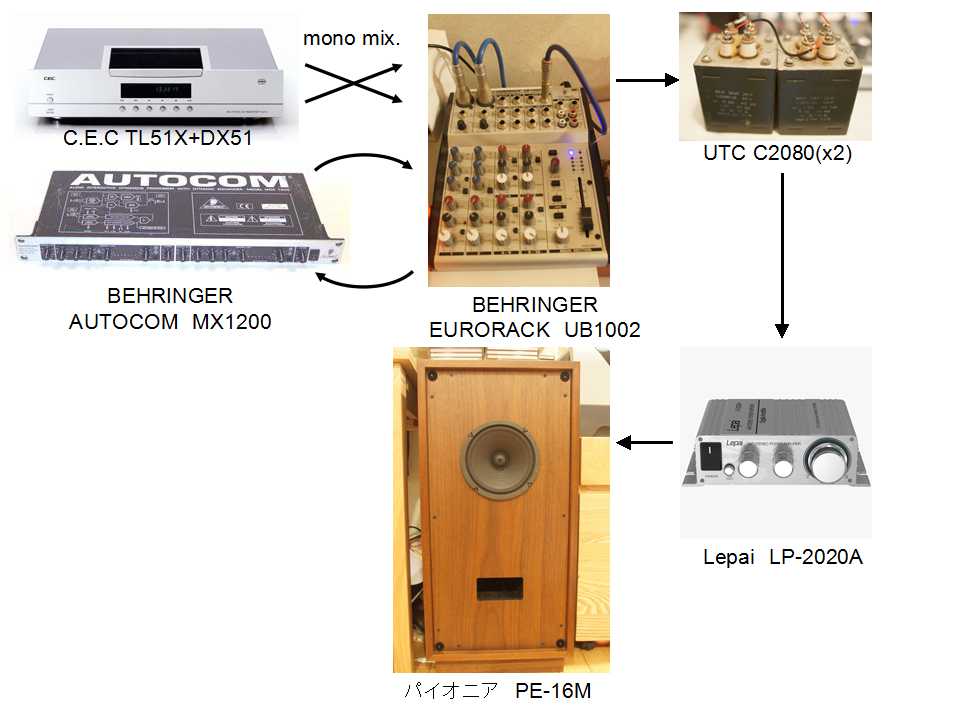

CDプレーヤーは、モノラルシステムがメインに昇格したので、CEC社のものに、ダイナミック・レンジの制約からコンプレッサーを噛ませて、途中に古いUTCの軍事用マイクトランスで音調を整えています。 このトランスは規格では10kHzまでしか保証していませんが、それ以上は緩やかにロールオフして伸びているようで、音はピアレスのようなキレがない代わりに、布ドリップのコーヒーのように太く甘い中域を抽出します。実際にPE-16Mの周波数特性は10kHz以上は怪しいので、むしろ自然な鳴らし方になるのではないでしょうか。改めて放送モニター用のフルレンジの伝統を掘り起こすと、PE-16Mは30°まで首を振ると、Altec 400BなどのHi-Fi以前の特性と非常に似ていることが判ります。つまりボーカル領域の要点を踏まえたうえで、高域の拡大を図っているのです。

ちなみにPE-16Mを実測してみたところ、素の正面特性は1〜4kHzに山をもつ辛めの音であるのに対し、私の好みの試聴位置とイコライジングでは500Hzピークに緩やかにロールオフする特性でした。要するに、単に斜め45°だと中高域の張りが残るところを、高域を絞ることで、中域との繋がりを滑らかにした感じです。

しかし、このBTS規格は侮れませんな。のんびりした顔つきでも、何でも平然な顔をしてニュートラルにこなしてしまう。ある種の職人のような腕裁きを感じるのです。 【モノラル化の仕方】 話題を戻して、ステレオ音源をモノラル化 する(ミックスする)にはどうしたら良いのか? 最初からモノラルで収録された音源に関しては、そのままとして、これは色々な人が悩んできたことです。以下にその方法を列挙すると

【RCAの隠し子?】 この組み合わせで驚いたのが、古いアメリカの放送録音と非常に相性が良いことです。いわゆるアメリカン・サウンドのように輝かしくというよりは、どれもまじめなスーツ姿で丹精に鳴らす。ここら辺がギャップの激しいところなのですが、トスカニーニ、ベニー・グッドマンといった面々の黄金時代を、そのまま今放送しているような感じで聞き流せます。この時代の録音を、録音状態のことを気にせずにニュートラルに聞き流すのは至難の業ですが、それを易々とこなしてしまうのですから、相性は大変すばらしいものと言えるでしょう。 よくよく考えてみれば、BTS規格は戦前からRCAの技術を追いかけており、戦後もやはりアメリカから技術供与を受けていたということからも、基本的に東海岸系のしっとりしたRCAサウンドなのです。その丹精さの源は、収録に使われたRCA 44型リボンマイクにあります。日本も東芝がコピー製品を供給しており、BTS規格のルーツが結びついていることが判ります。

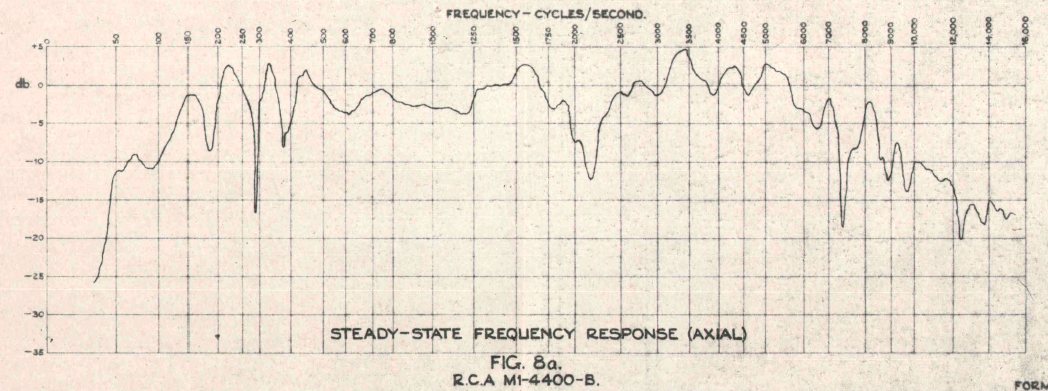

もうひとつは、45°オフセットしたPE-16Mの周波数特性は、戦前〜戦中のRCA御謹製のモニタースピーカーMI-4400との特性と近似していることです。なんという偶然でしょう。日本でRCAよりウェスタン系のビンテージ機器が好まれるのは、RCA系の音は常に身近にあって、特別に金を注ぐほどの価値が見出せなったと考えられます。やはり欧米人は目鼻立ちクッキリという印象そのままなのでしょう。  RCA MI-4400B(1947年にBBCが計測)

さらに驚いたのは、スクラッチ・ノイズへの耐性です。これはおそらく、デジタルアンプのA/D変換部がスクラッチ・ノイズのようなパルス波をフィルタリングしている可能性のあることです。変わりに持続音が浮かび上がってくるため、古いアセテート録音もクリアに響くのです。 とはいえ、アメリカの古い放送録音なんて。。。思う方も多いと思いますが、当時のラジオが娯楽の牽引役を買って出ただけあって、結構面白いタイトルがあるのです。

これらの放送録音が長らく評価されてこなかった理由は、以下のようなものがあります。

【BBCよ、応答せよ】 BBCと言えば、オーディオの原点のように言われるくらい、日本ではその影響力は大きい。しかし、影響度が増してきたのはLS-3/5aのようなステレオ・スピーカーが出てから、すなわち1970年代に入ってのことである。おそらく、レッド・ツェッペリンの1969年スタジオライブの収録あたりから、各国にディスクを配信して、商業的にもかなり飛躍したのではないだろうか。 それまではどうか? というと、ビートルズだってラジオ番組をもっていたが、海外で内容が知られるのは解散してからずっと後のことである。つまり、1960年代までは国放送の権威のほうが、実際の名声よりもずっと大きくて、大したことないと思われていた節がある。 このようにこき下ろしておいて、実は私はこの時代のBBC音源を結構買っているのだ。英国では、レコード会社との紳士協定のため、DJなる職業に多くの規制が掛けられたが、それを逆手に取って、リリース前の未完成の新曲をミュージシャンの要求通りに演奏させるなど、意外にエキセントリックな番組も組んでいた。実際にその記録は、ミュージシャンの生の声を伝える立派なドキュメントに仕上がっており、その辺はやはり報道局を基調にする手堅さが光っている。 しかし、やはり難点がないといえば嘘になるだろう。その幾つかを列挙してみよう。

しかし、とうとうこのパンドラの箱を開けるときが来たようだ。ロクハン+デジアンの組み合わせが、ムラの出やすい放送録音を、元のニュートラルな状態に戻してくれたのだ。音が新鮮とか、新録音のように若返ったとか、そういう嘘八百を並び立てない、その着地点の正確さが、まさにBTS規格の賜物である。 こうして達観すると、1960年代のブリティッシュ・ロック史を最前線で中継していたことが判るし、未発表の曲を流さなければならないという規制を見事に利用した、文化的な強靭さと広がりがあったことが確かな記録として残ったことに感謝せねばなるまい。

ページ最初へ |

||||||||||||||||||||||||||||||