【昭和っぽくて懐かしい】

気付いてみれば、昭和100年になっていた。

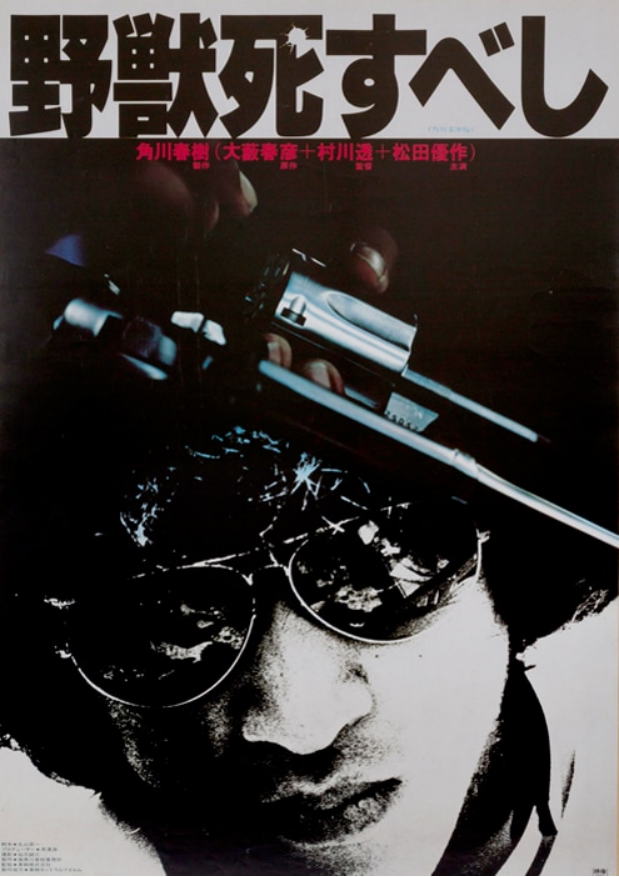

平成、令和と乗り越えて、昭和っぽいのがノスタルジーに感じるのだが、そもそもどの昭和を言っているのか分からないところも多い。例えば、昭和の最初の10年は大正デモクラシーがこじれてエログロナンセンスの時代だったし、次の10年は軍閥政権でマッチョな戦時態勢、昭和20年に戦争に負けて10年は米国のGHQによる民主主義政府の立て直し、実権が戻った昭和30年から朝鮮戦争を横目でみながら冷戦の枠組みに入り、昭和40年からは所得倍増でサラリーマン黄金時代かと思いきや学生運動で反発が強まり、昭和50年からは石油ショックと高度成長期の間を行ったり来たり、昭和60年はバブル崩壊までまっしぐらだった。しかし、ほとんどの人が語る昭和のノスタルジーは、貧しくて慎ましい、だけど幸せをいつも願っていた、そういう庶民の生活だと言っていいだろう。

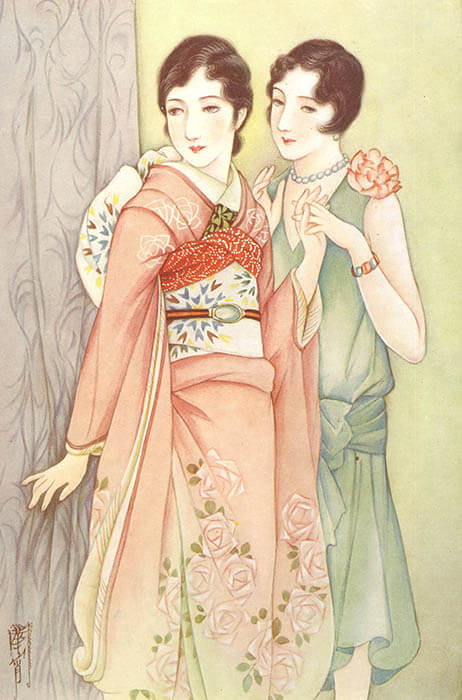

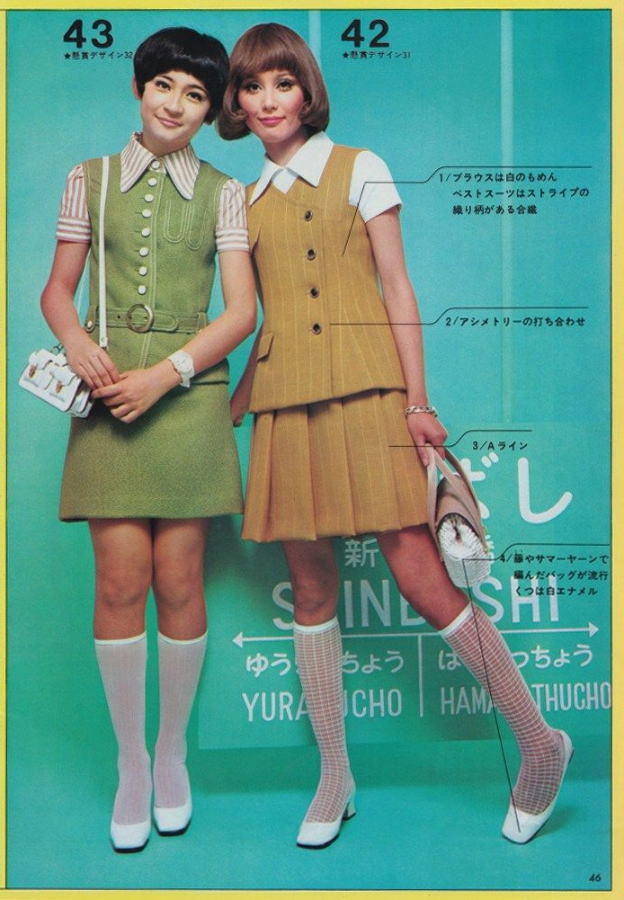

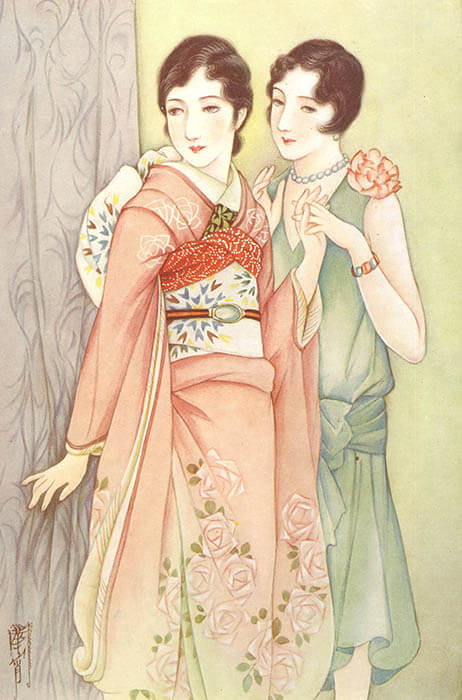

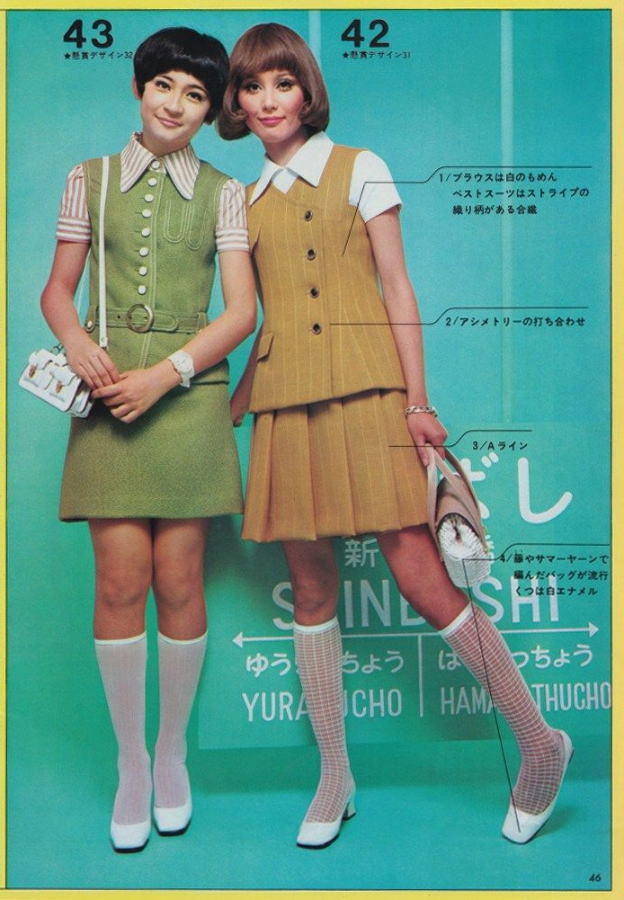

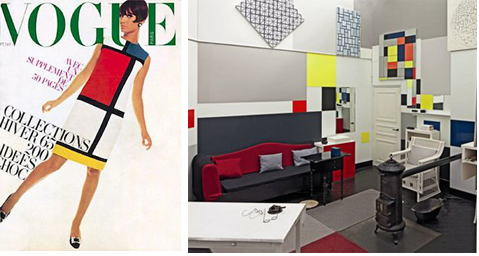

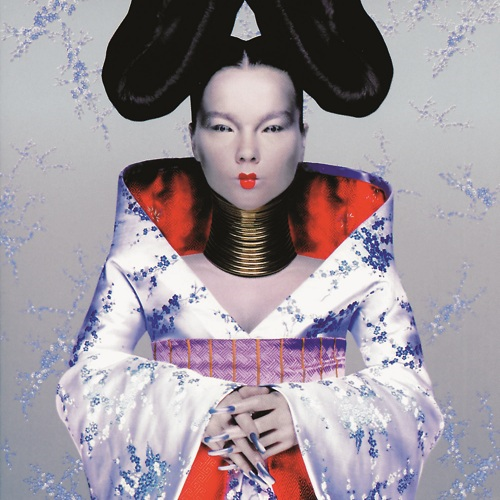

もはや同じ人種だとは思えないほど変わりゆく昭和の女性ファッション

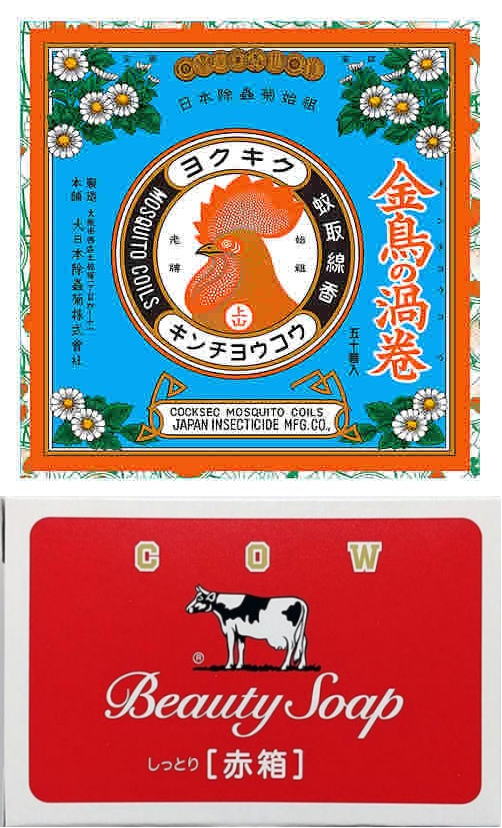

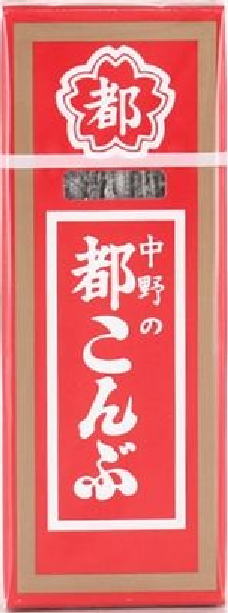

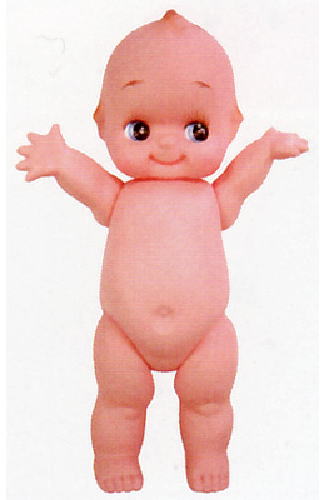

私にとっての昭和は、森永のキャラメル、サクマ製菓の缶ドロップ飴、都こんぶ、ポンタン飴、キューピーちゃん、スヌーピーのぬいぐるみ、などなど、全て子供のおもちゃのような世界である。身近な生活用品なら、牛乳石けん、ママレモン、ハイトップ、金鳥の蚊取り線香など、いつから売られていたのか分からないものもある。もっと年端の行った人なら、ピースたばこ、仁丹、キリンビール、サントリー

オールド(ウィスキー)などの嗜好品のほうに思い入れがあるだろう。しかしそのほとんどは私より2世代上の人々が発案した、幸せをイメージした世界観だったのだ。

しかし、そんな夢見る昭和グッズも、バブル崩壊後の「失われた30年」世代にとってみれば、後戻りできない禍根のようなもののように感じる。もっと良い物を知ってしまったか、娯楽にコンピュータが入りこんで、モノではなく価値観に潜り込んでしまったからだ。

明治時代からありそうな風合いの長寿商品の数々

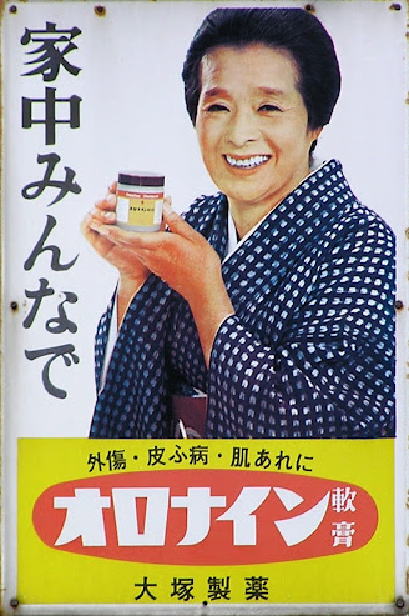

町内の健康を祈るお守りのように貼られた昭和のホーロー看板

子連れのお客さんをも和ませる昭和の企業マスコットたち

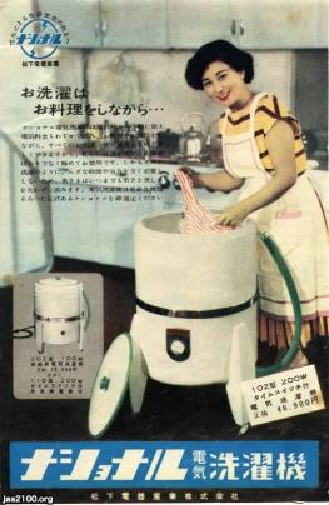

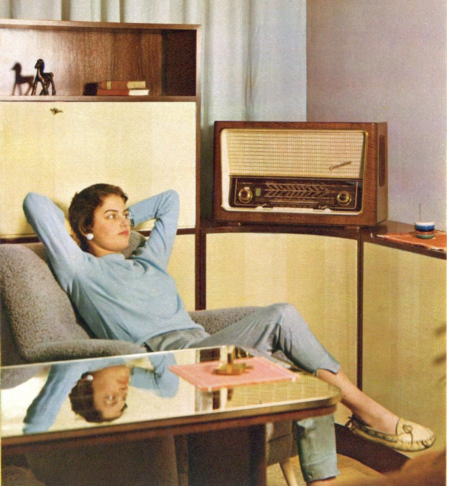

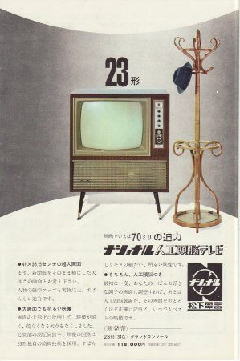

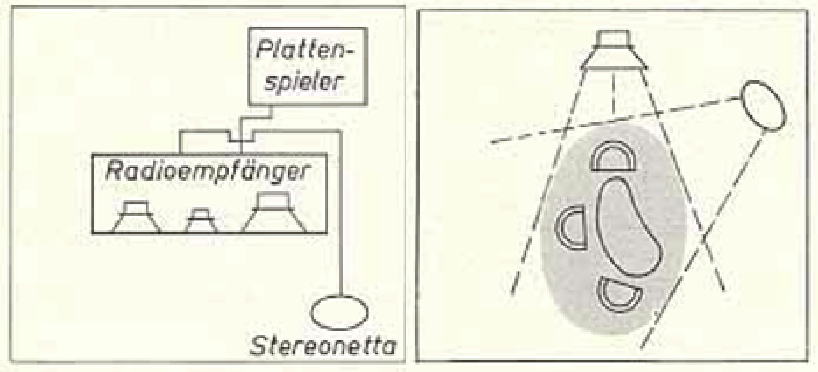

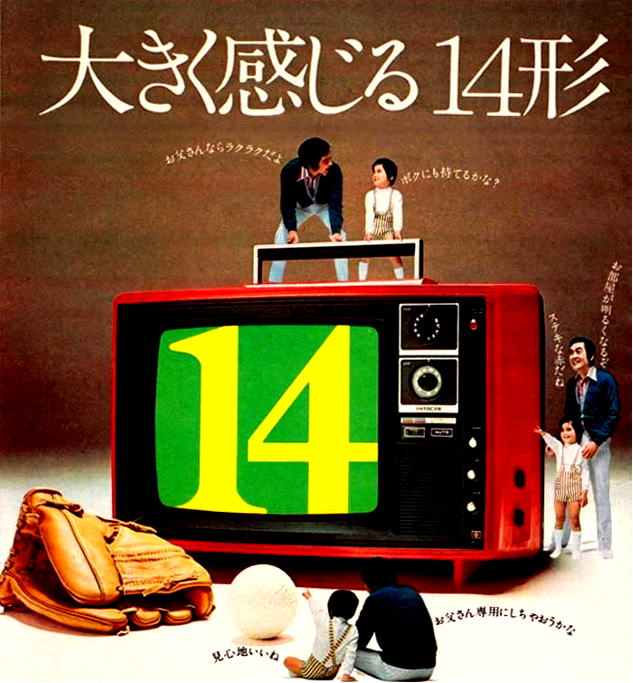

このように昭和という過去の事物に対し、価値観が益々曖昧になっているのは、昭和20年、30年、40年、50年と過ぎゆくに従い、社会情勢が大きく変化しており、戦後に世代間ギャップというのがかなり激しくなっていることによる。世の中は常に新しいものへ改善され、発展を揺るぎなくする正義であり続けた時代の残像に惑わされているのだとも言えよう。昭和30年代に多かったドブ川は暗渠で覆われ、土のまま舗装されていない道路なども無くなり、街並みは綺麗になったものの、相変わらず生活の苦しい人もいれば、苦労話も絶えない。つまり昭和にあったことは、姿かたちを変えて存在し続けているのである。家電製品というのは、そうした苦労話を無くすために研究され開発されたものだったが、同じ時期にラジオやテレビ、そしてステレオが生まれたのは、教養と文化的生活が不可分であるとして、生活必需品として認められたからでもある。

新婚さんに人気のあった嬉恥ずかしの団地住まい

後に白物家電と呼ばれた三種の神器

最初に買ったレコードは? 所得倍増と教養は比例せず娯楽へ加速化

|

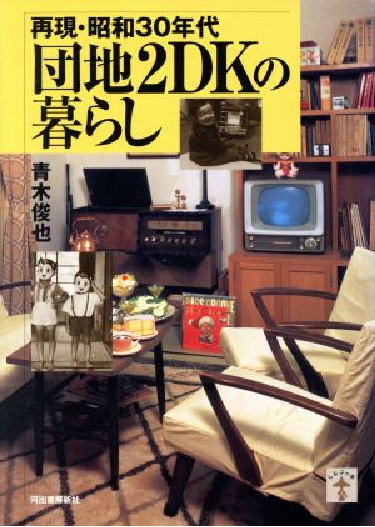

再現・昭和30年代 団地2DKの暮らし/青木俊也

今や都会のど真ん中の土地を占有したレガシー遺産となっているコンクリート造の4~5階建てマンションだが、2つの子供部屋と寝室にDK(ダイニングキッチン)を加えた高機能な間取りが当時の最先端だったことを真面目に立証しようとした本。なにせ書いたのが松戸市立博物館の学芸員で、この博物館には団地を切り取ったモックアップを展示している不思議な空間をもつ。日本の家電の多くはこの間取りにフィットするために作られたこともあって、1章を割いているがあまり詳しくないのは展示物にも現れているように思える。南向きのベランダに併設された四畳半と六畳間が、日本の電蓄の住家となったのは推して知るべしである。 |

|

暗渠マニアック!/吉村生、高山英男

一瞬何の本だか分かりにくい題名だが、昔は用水路として使われ町中に張り巡らされていたものが、やがて排水とゴミだけが流れるドブ川となり、それが大雨のたびに氾濫して迷惑(たいへんな悪臭とゴミをまき散らす)なので、暗渠にして上をアスファルト道路にした。という流れを、古地図や地域史を頼りに、かつての用水路跡を辿ろうというもの。多くは車の通れない路地、やたらにマンホールのある道路など、それなりに「臭う」場所が頼りになるものの、なかには埋め立てられてそのまま鉄橋が残された場所や、史跡として石碑がこっそり残されているものもあり、由緒ある用水路と勝手に引かれたそうでもないものとが混在しているのも特徴で、その本流を辿るのがマニア心をくすぐるのだと言う。閑静な住宅街に潜むミステリーのようなものである。 |

|

日本のオート三輪車史/GP企画センター 編

昔よくみたんだけど、高速道路の整備や大型トラックの普及に伴い運送としては非力で、あるいは軽トラに置き換わっていったと思われるオート三輪車。元はバイクに荷車を付けたものだったらしいが、雨風をしのげる風防付きがデフォルトになった。今みるとフォルクスワーゲンのように流線形の顔つきと、前面がスマートな出で立ちが、昭和っぽい可愛さを演出しているように感じる。かつてのダイハツ

ミゼットのようにエンジンを250ccぐらいに絞って、後ろを人間が乗れるようにすると、重装備傾向にある軽自動車より売れるのではないかと思うのだがどうだろうか? |

|

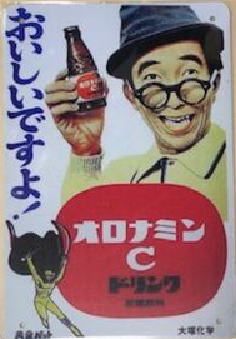

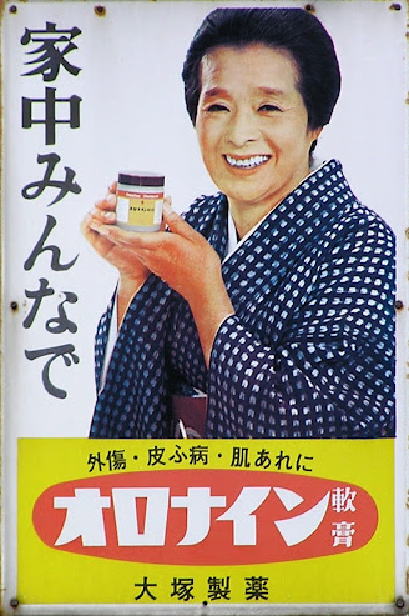

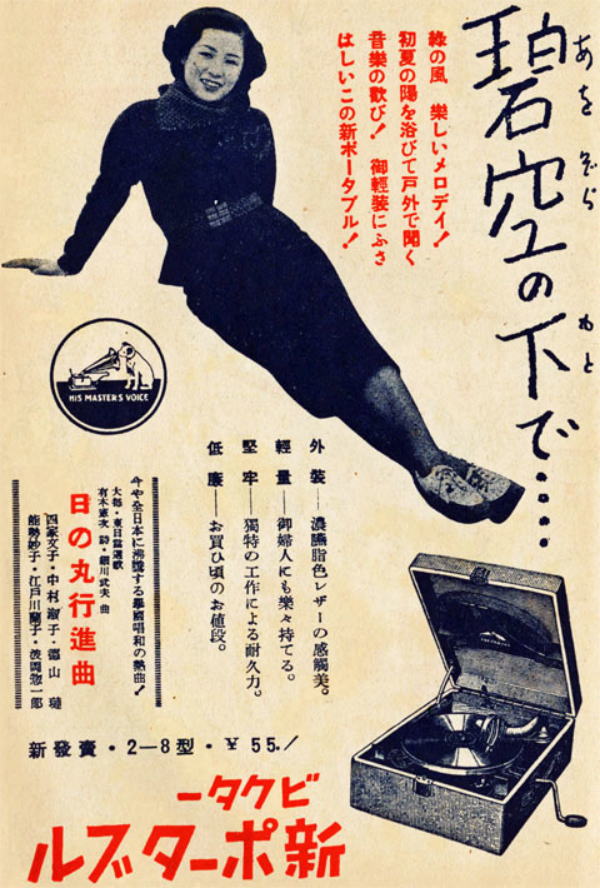

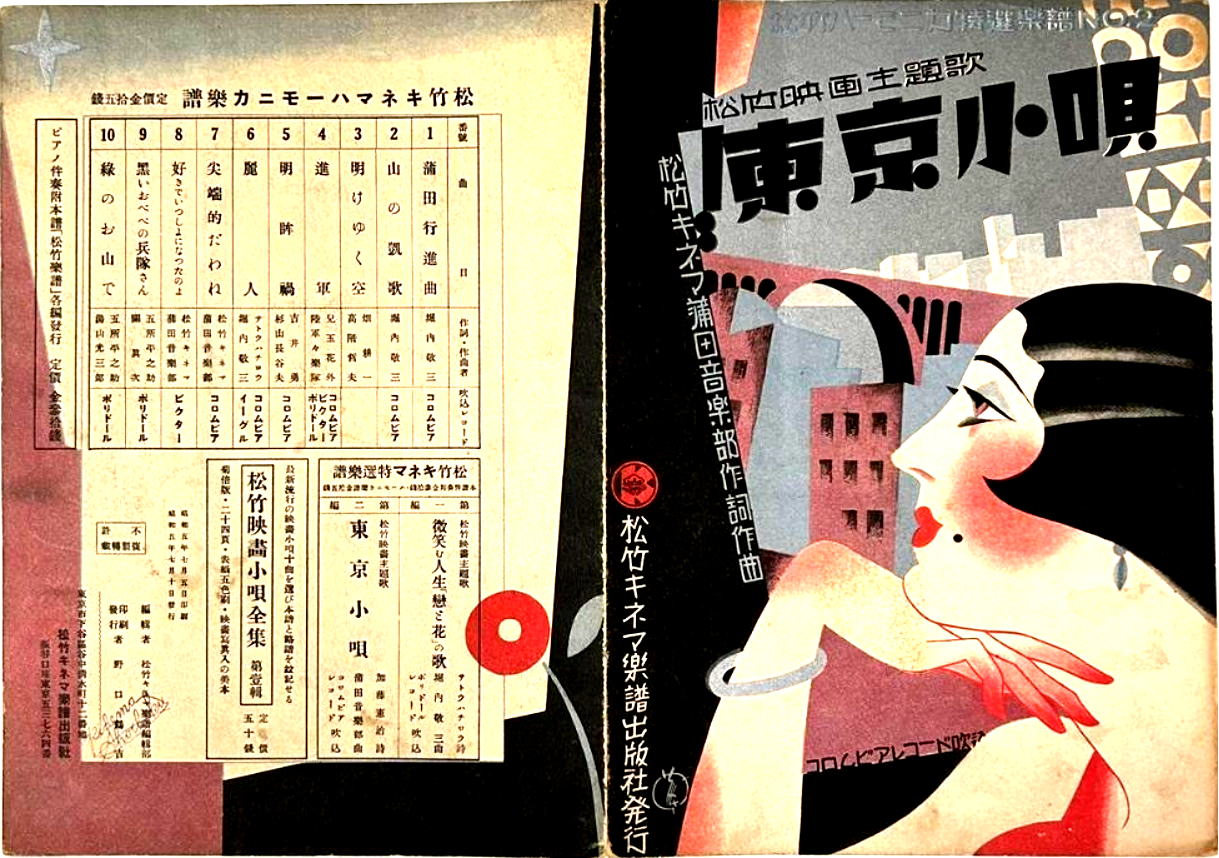

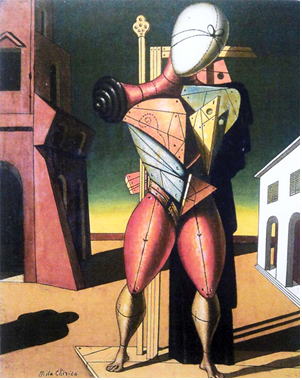

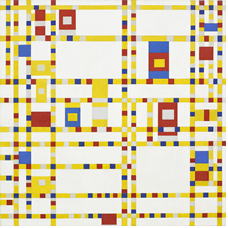

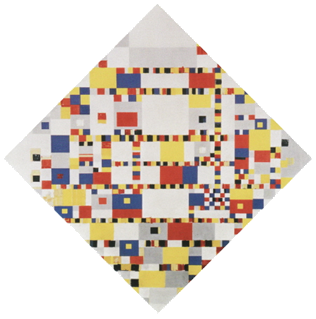

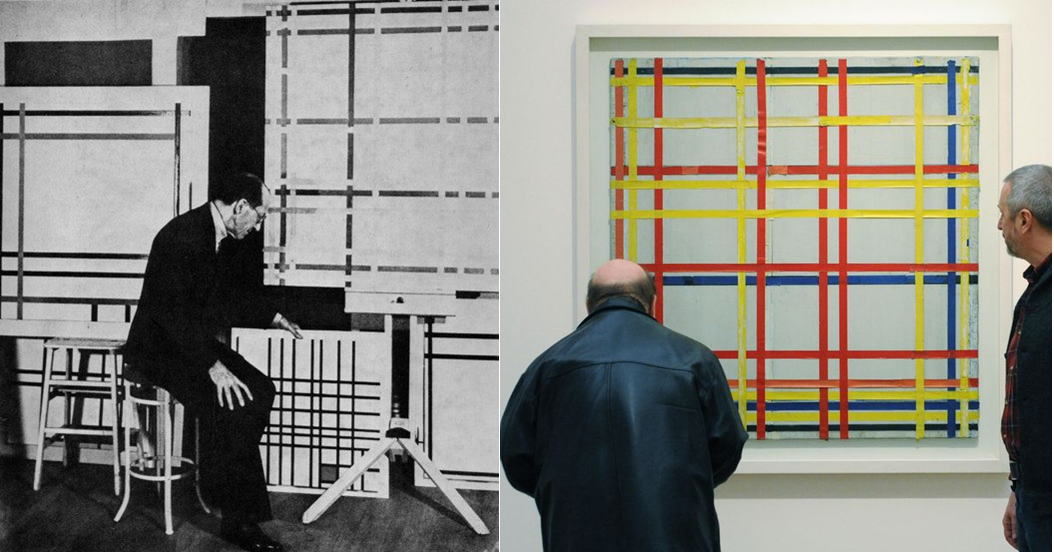

1950年代 日本のグラフィックデザイン/印刷博物館編

まだカラー写真が珍しかった頃、カラー刷りの広告は手作りのイラストが中心だった。これはその時代を切り開いた人たちのアンソロジーだと言えるのだが、実はほとんどの人が企業に雇われていたサラリーマンだったため、詠み人知らずの作品も多かったのだが、本編よりもデザイナーの現場の話と、互いにしのぎを削り合ったライバルの名前を慎重に調べた資料編のほうが厚いのは、意匠に対する敬意とみてとっていいだろう。よく見ると、同時代のフランスやイタリアのデザイナーと相関性があり、それは絵画におけるモダニズムの潮流と等しいかたちで表れているといえる。下手な論評で持ち上げるよりも、論より証拠で埋め尽くすクールな編集は、仕事人として生きた当時のデザイナーに相応しいように思える。 |

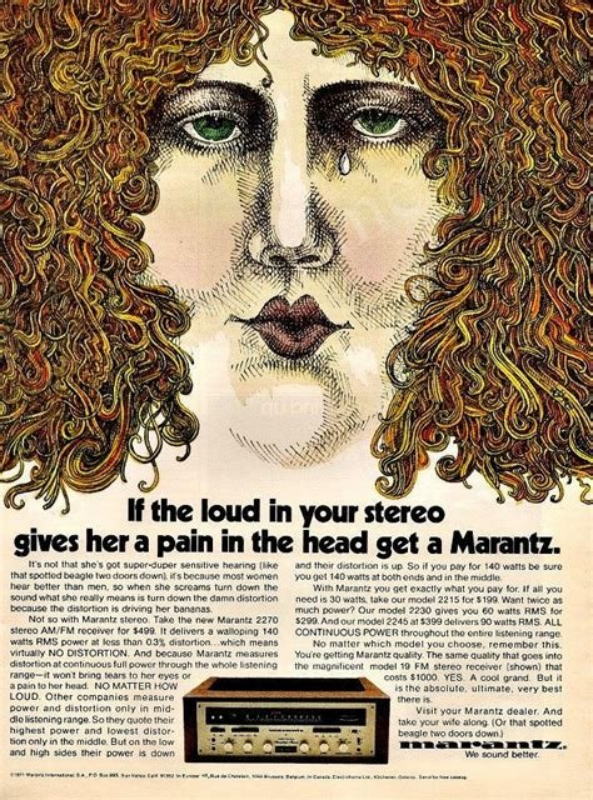

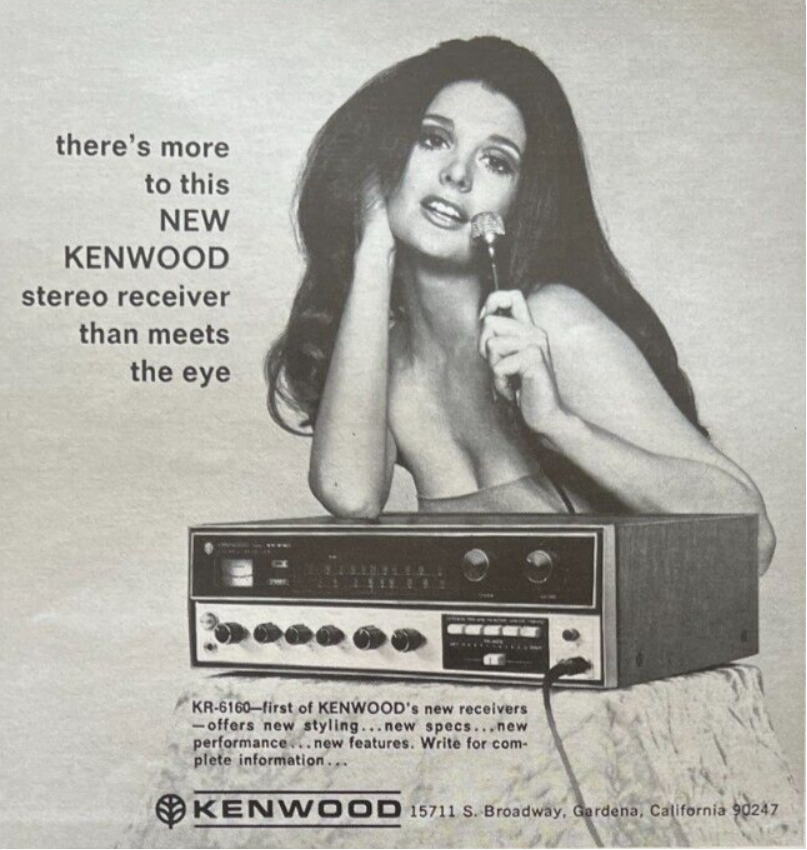

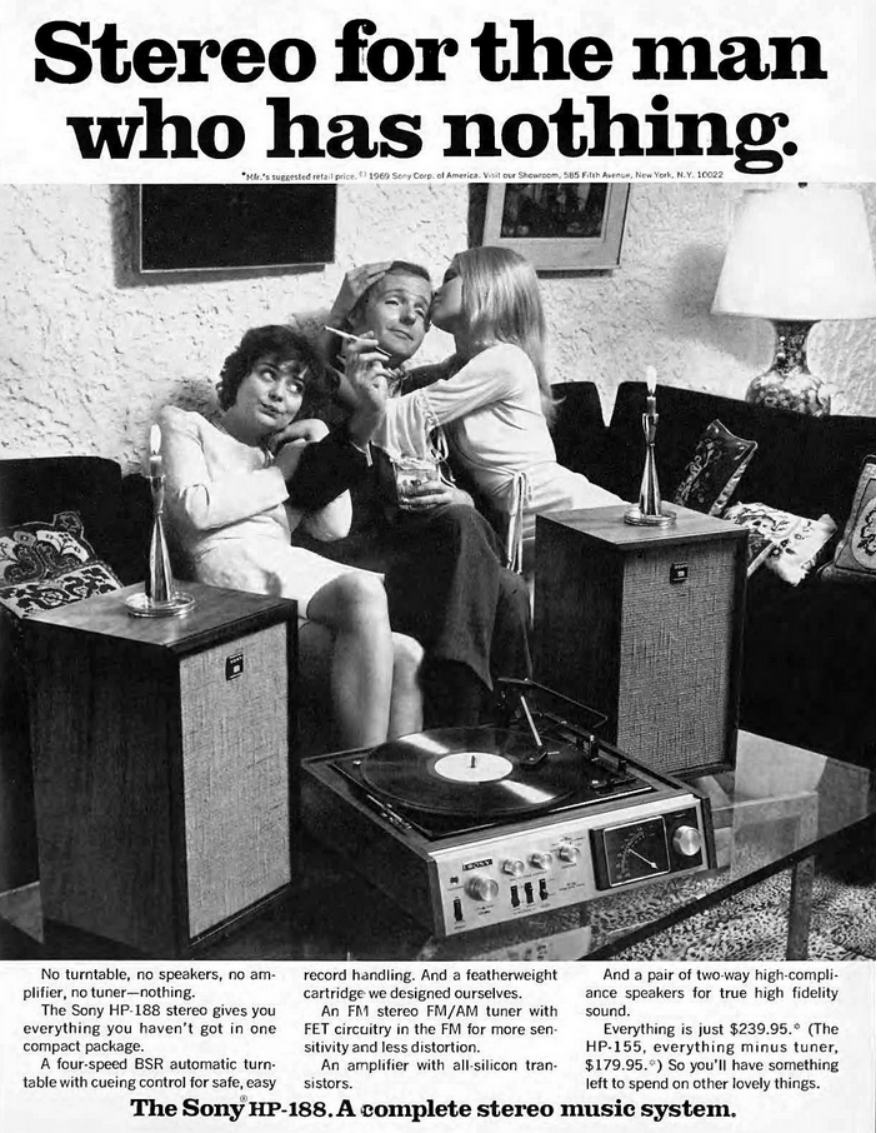

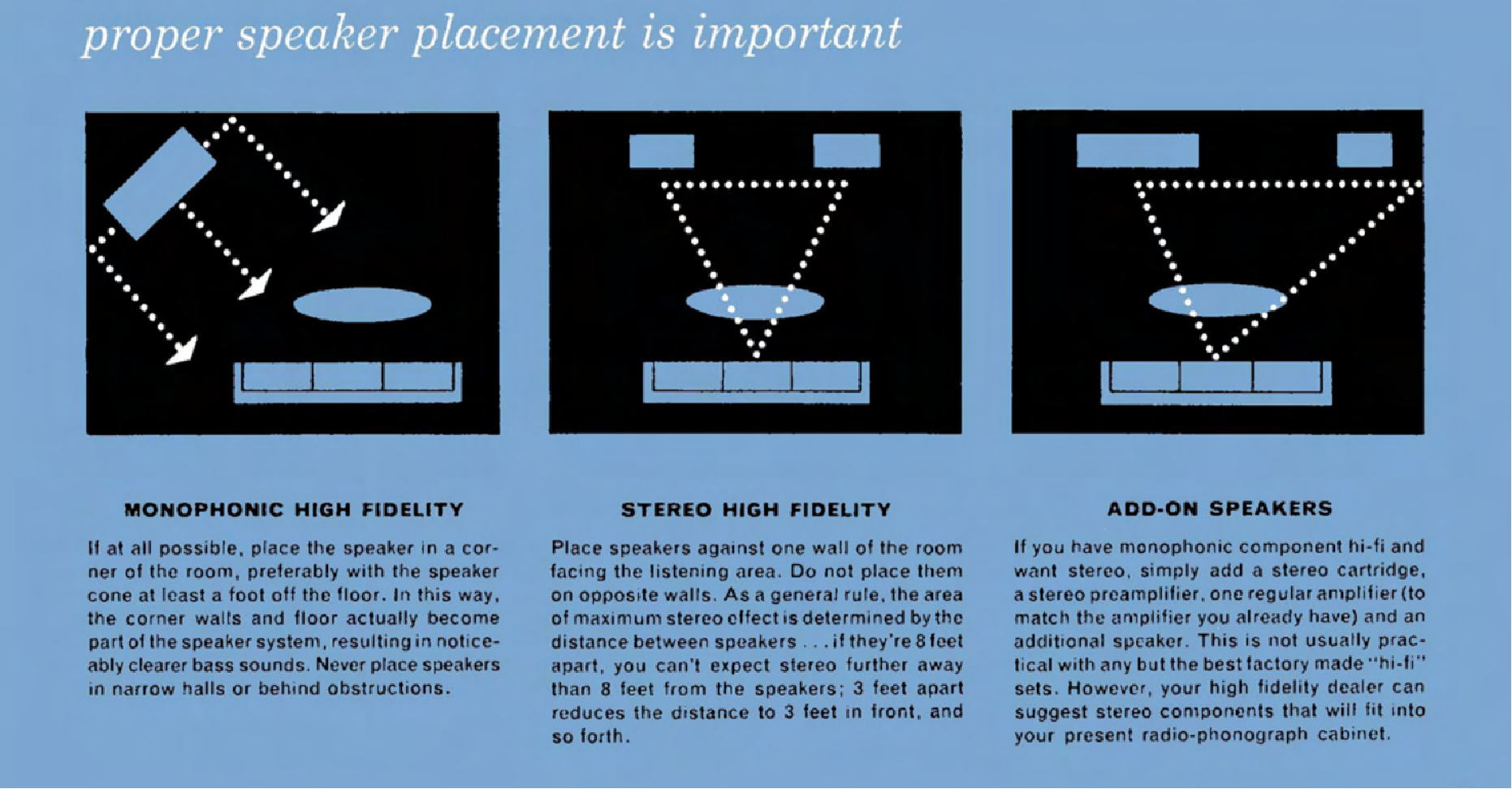

西暦と昭和とは25年の差(1950年は昭和25年)があるが、実感として大坂万博のあった1970年までは、昭和で10年置きにみたほうが世代の違いが理解しやすい。例えば戦後は昭和20年代、高度成長期は昭和30年代からという感じなのだが、同じ高度成長期でも昭和30年代と40年代の違いは、欧米との生活水準の違いがほとんど無くなってきたことである。以下の日米の雑誌広告のアンソロジーを見ると、大量生産+大量消費が経済の原動力となっていることは一目瞭然である。

|

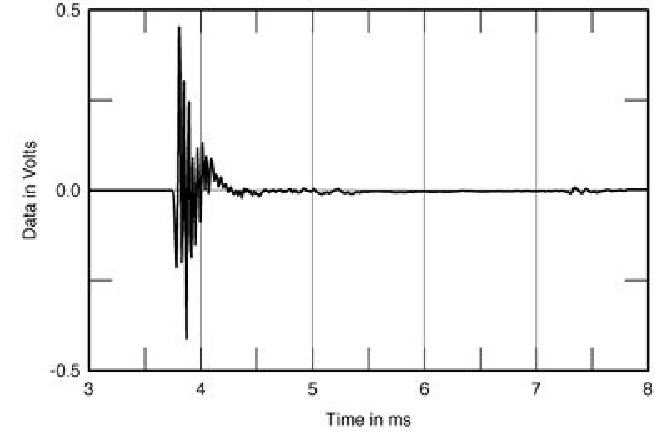

All-American Ads 50s/Taschen編

1950年代アメリカのカラー広告を色々と掻き集めた辞典のようなもので、解説等は一切なし、ジャンル分けして掲載している。酒、たばこ、アメ車、テレビ、タイプライター、缶詰、下着などのほか、冷戦支度品、コンピュータ、飛行機旅行まで、売れるものなら何でも広告したという感じだ。一方では、これらは大量消費時代の幕開けを示すもので、つまりは使い捨てに近いかたちで売ることで、産業が潤っていたというべきだろう。ファッションの広告が少ないのは、専門の雑誌が別にあったからで、この辺は棲み分けをしていると考えていいだろう。一方では、オーディオ関係でアルテックやJBL、マランツ、マッキントッシュなどは出てこない。こちらもオーディオ専門誌でないと見かけない品々であったのだ。 |

|

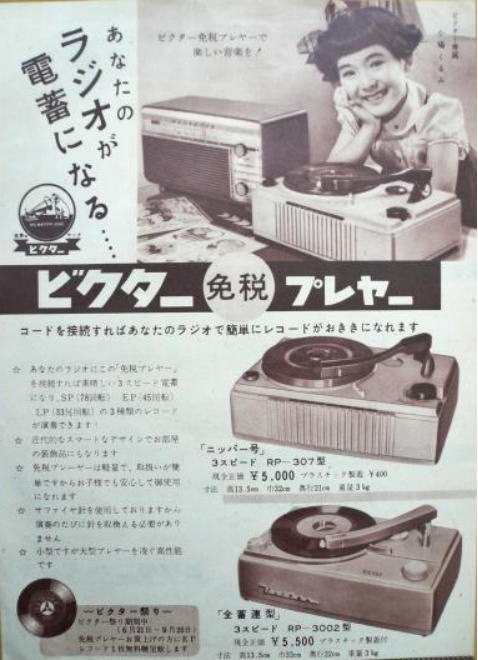

日本の雑誌広告60s/ピエ・ブックス編

日本もなかなか負けてはいないぞ、と思わせつつも、アメリカから10年遅れの大量消費社会の出現である。デザイン性にすぐれたオシャレな広告に厳選して編集した結果こうなったというべきで、実際にはもっと昭和臭いものも沢山あったはずである。最初に化粧品を充てているのは、やはり広告のセンスが高いからで、ファッション広告はアパレルではなく繊維産業であることに注目すべきかもしれない。ミシン売り場に裁縫用の型紙が所せましと置いてあったし、ワンピースもフリルのないものが多かったのは自家製でも作りやすいからだ。またお菓子の広告も少なく、素材から作るホットケーキ、プリンがごちそうだった時代でもあった。ホンダのカブがとうとう生産中止になったことは時代の流れというべきか。 |

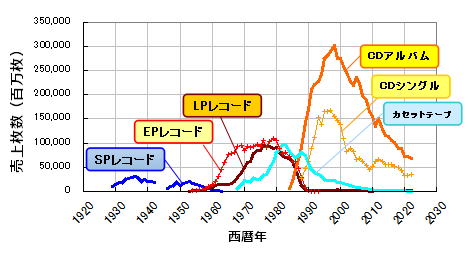

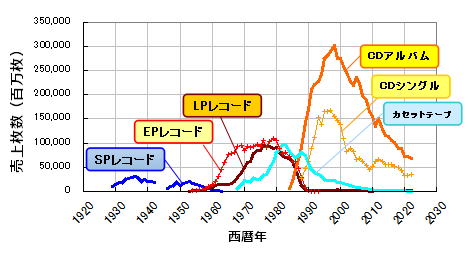

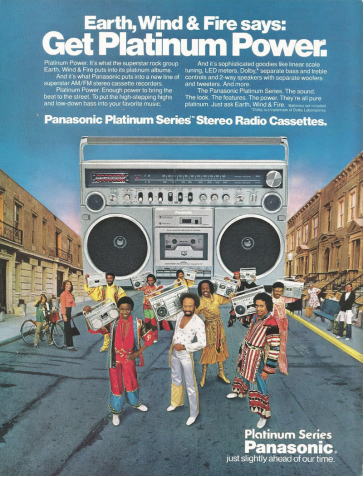

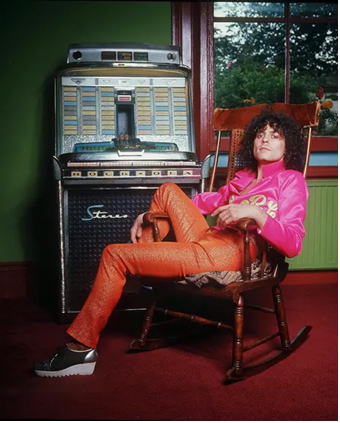

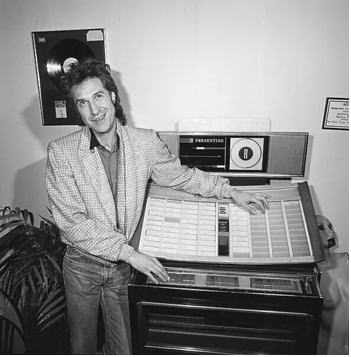

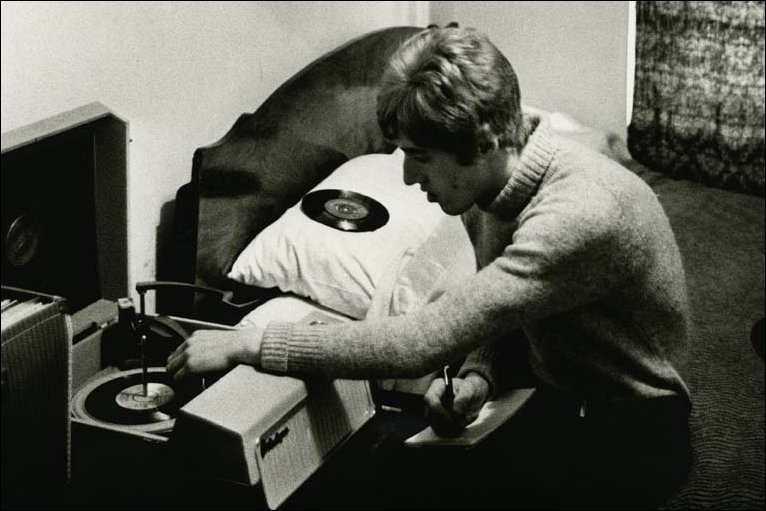

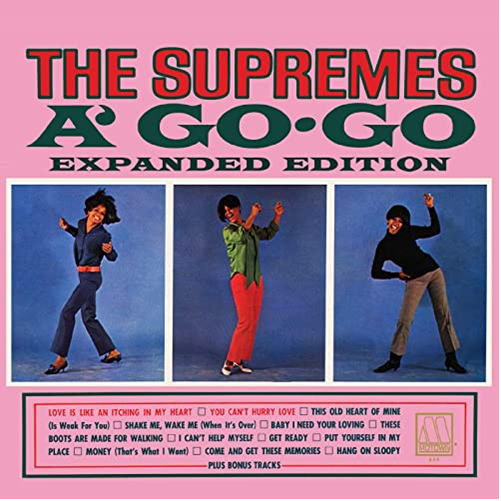

こうした高度成長期のなかで、ステレオはかつて中流家庭のリビングの花形だったが、いつしか置き場所に困るレガシー遺産へと転じてしまった。一番の原因は、音楽における嗜好が世代ごとに細分化されてしまって、もはや親子で同じ音楽を聴くことなどありえないことだ。それに加えてMTVなどメディア戦略に長けたアーティストばかり表に出てきて、顔も姿も分からない音だけのパッケージメディアそのものが、流行に追いついていけなくなったこと。これはYouTubeのような動画配信でさらに窮地に追いやられている。さらには、音楽メディアは流行に添った消費物であり、データの入れ替えが簡単なiPodのようなメディアプレイヤーが出てくるやいなや、ネット情報との共感のほうがリアルな感触に思えてきており、音楽を蒐集して鑑賞するなんて人がレコード・コレクターと呼ばれるくらい特殊な人間になっていることである。つまり、部屋でのアイデンティティ、メディアの露出度、デジタルデータでの配信などが、レコード+ステレオの文化を古きレガシー遺産へと追いやったと言える。こうしたレコード売り上げの浮き沈みは、新しいメディアが出現するたびに起こっていて、その都度に不死鳥のように売り上げを倍増して盛り返してきたのだが、今回のネットビジネスへの転向は、従来のハードウェア先行のものとは別格のものと言っていい。つまり狙っていた柳の下のドジョウは、そもそも柳も池も無い状態になっていたというオチである。

国内における音楽メディア売上枚数の推移(日本レコード協会統計)

新しい音楽メディアが現れると少し落ち込むが不死鳥のように倍増してきた

|

「明星」50年601枚の表紙

新書なので表紙は素っ気ないが、中身にはオールカラーのキラ星のスターばかりである。1952年(昭和27年)創刊の月刊誌「明星」は、芸能人でも若手に焦点を当てて紹介するため、10代憧れの雑誌だったが、昭和後半になると女子が好んで読んでいたような記憶がある。ライバル誌の「平凡」は1928年(昭和3年)の創刊だったこともあり、年齢層の幅も広く映画やテレビに登場する旬な芸能人を記事として扱っていたが、若手というニッチなところを狙ってきたのは明らかだ。まだテレビもなく映画もモノクロだった時代に、華々しいカラーの挿絵がどれほど眼に焼きついたかは想像に難くないだろう。 |

①SP盤からLP盤への移行

かつては、懐メロと歌謡曲に見えざる線引きがあった。それは楽曲が最初にリリースされたのが、SP盤かドーナッツ盤かの違いで、再生装置が蓄音機かステレオかの違いが歴然としてあったからだ。日本レコード協会の統計をみると、戦前から戦後1950.年代前半までのSP盤の売り上げは横這い、1955~60年までに売り上げに大きな谷間があり、おそらくテレビ購入とにらめっこした買い控えがあったものと思われ、このころが映画とラジオの全盛期であった。これが第一の世代ギャップである。

同じことはロカビリーとロックにも言えて、エルビス・プレスリーもデビューシングルは78回転のSP盤だった。イギリスなどはSP盤の販売時期が日本よりも長かったぐらいで、4曲入るEP盤の普及で終止符が打たれたと考えられる。それでも欧米でのシングル盤は、1960年代を通じてモノラル盤が主流だったのだ。一般的なオーディオ史は進化論に基づいているため書かれないが、実際のポピュラー音楽のレコード販売は1950年代を通じてSP盤が主流だった。このためか、希代のコレクターでさえこの再生装置の違いで分水嶺が存在していたが、特にSP盤の針音への嫌悪のため、LP盤への復刻は6kHz付近から高域にフィルターを掛けることが当たり前だったこともあり、古い録音は電話の音声なみだと思われていた。まぁちょっとしたイジメに会っていたのだ。

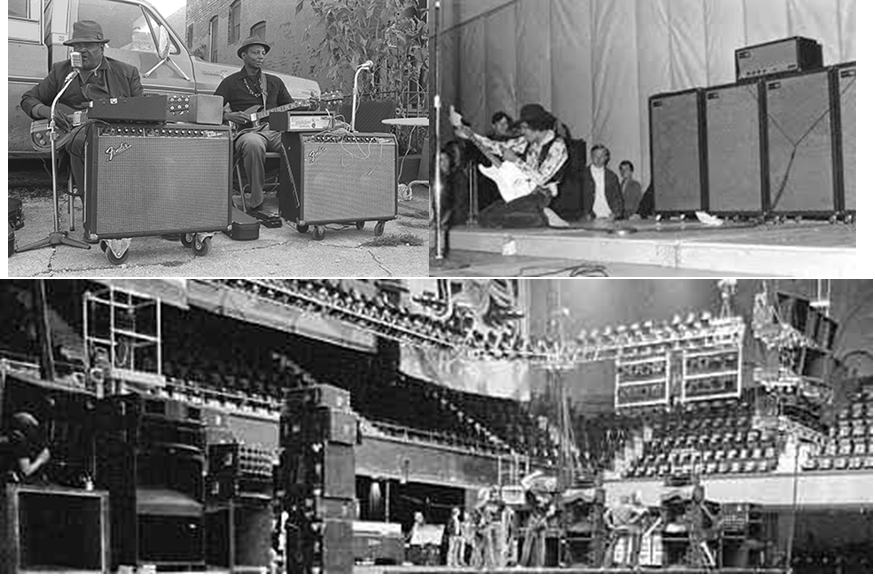

ジャケットのないSPレコード店:浅草(1954)、ロンドンとアメリカ某所(1950年代)・・・世界中どこでも一緒だった

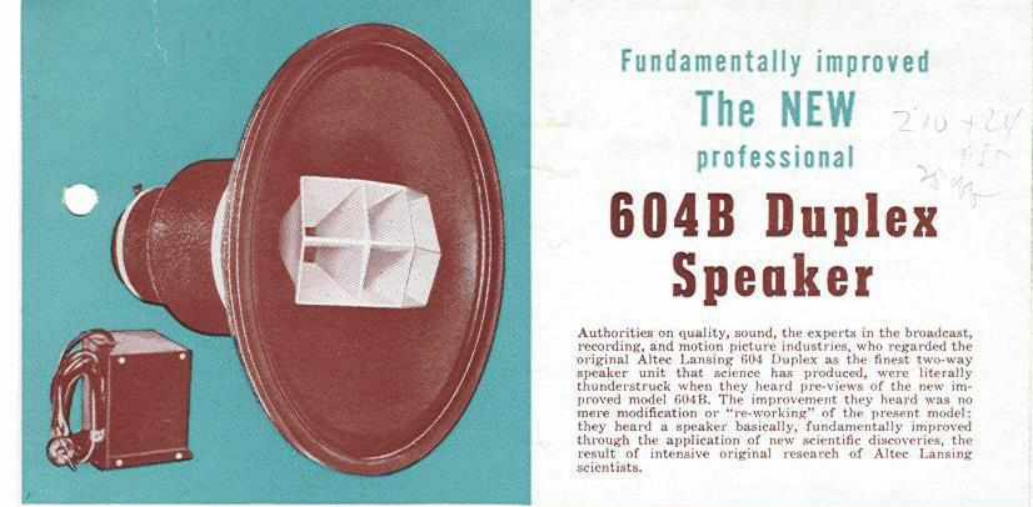

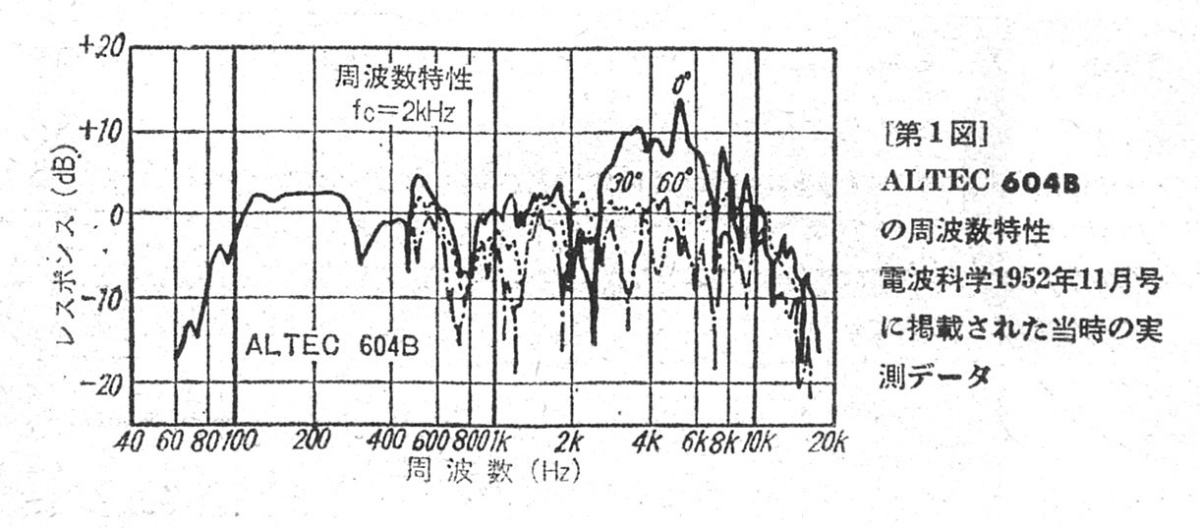

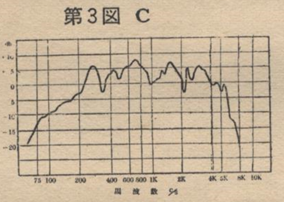

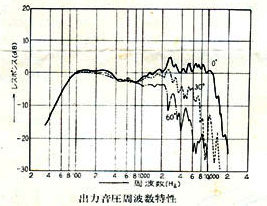

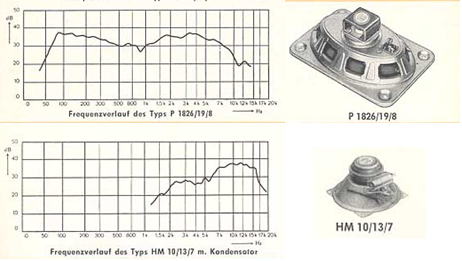

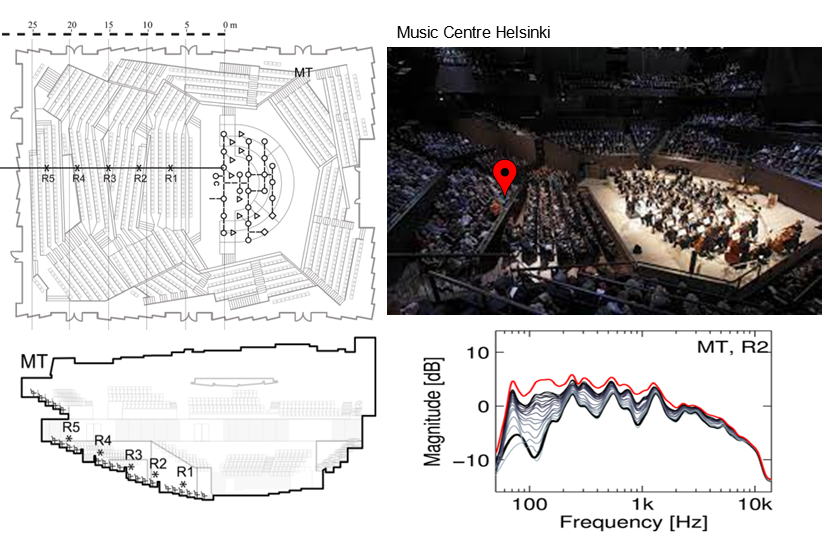

1949年にLP盤発売とFMi放送をにらんで展開したAltec 604Bの特性

(斜め横でフラット、100Hz以下は-10dB/oct、5kHz以上は-6dB/octでラウンド)

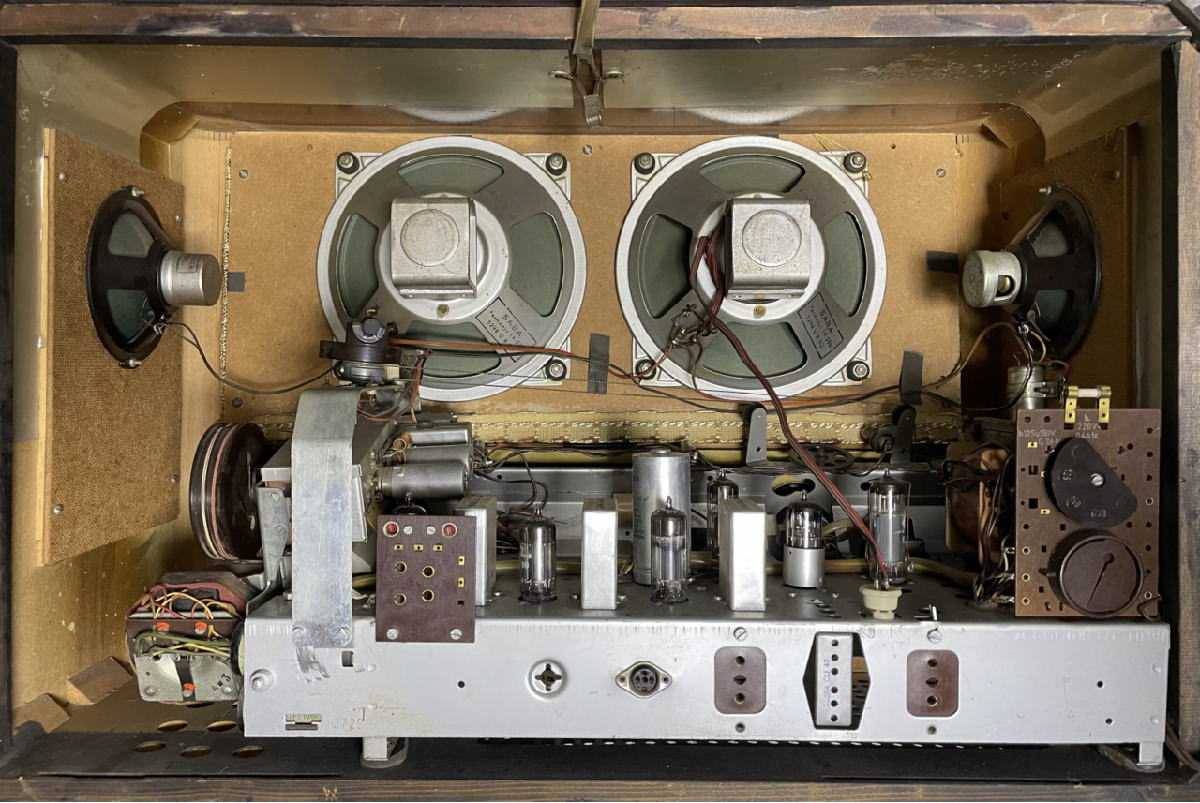

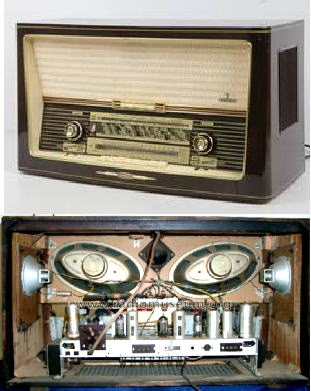

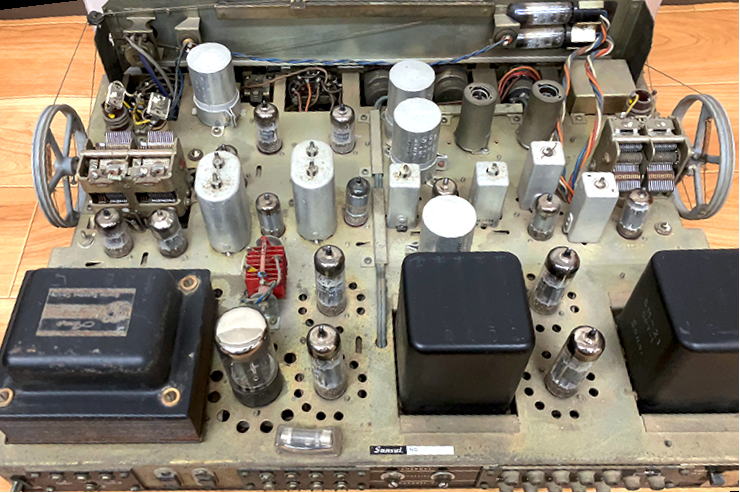

昭和30年代の真空管ラジオ(松下 6P-71フルレンジ、1956):80~6,000Hz

昭和29年(1954年)の銀幕のスターと浅草レコード店(まだSP盤しか売ってない)

②モノラルからステレオへの移行

オーディオ史のはじめて物語とは異なり、現実のLPレコードの販売数は1965年までほとんど振るわず、おそらくFMステレオの試験放送がはじまった頃から徐々に増加し、1980年でピークを迎える。このころがステレオ機器の販売が鰻登りだった時代である。1970年代に入るとモノラル録音はすでになく、懐メロ~流行歌時代の大物歌手もかつてのヒット曲をステレオで再録するようなことが頻繁におきた。アルバムの構成もヒット曲を並べたベスト盤以外に、フォーク~ニューミュージックのシンガーソングライターによるコンセプトアルバムが生まれ、放送枠で煩雑に掛かるシングル盤では言い尽くせない物語性を持たせた内容をLPレコードで表現するようになった。このモノラルから隔絶したステレオ機器の流布が、第二の世代間ギャップである。

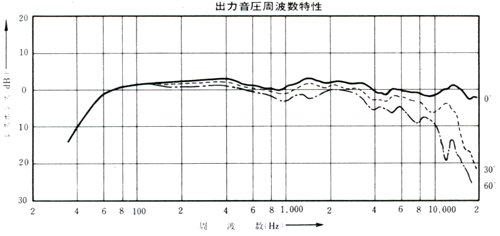

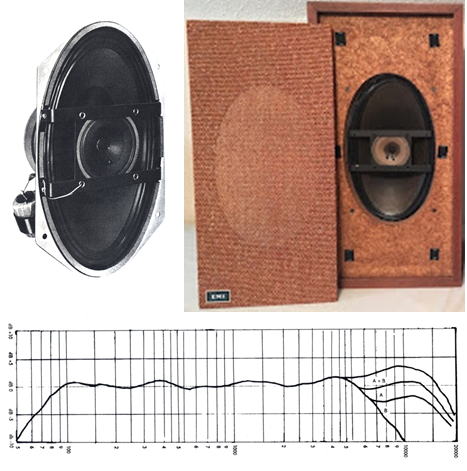

1958年にFM放送をにらんで開発されたNHKモニター2S-305:50~15,000Hz

安価で高性能で海外でも人気だった日本制フルレンジユニット

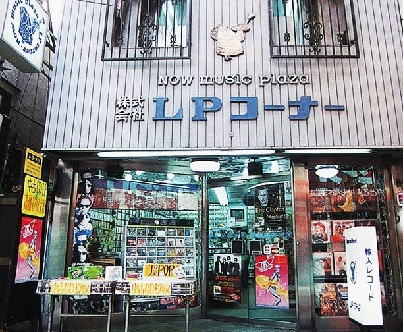

街の商店街に必ずあった昭和のレコード屋

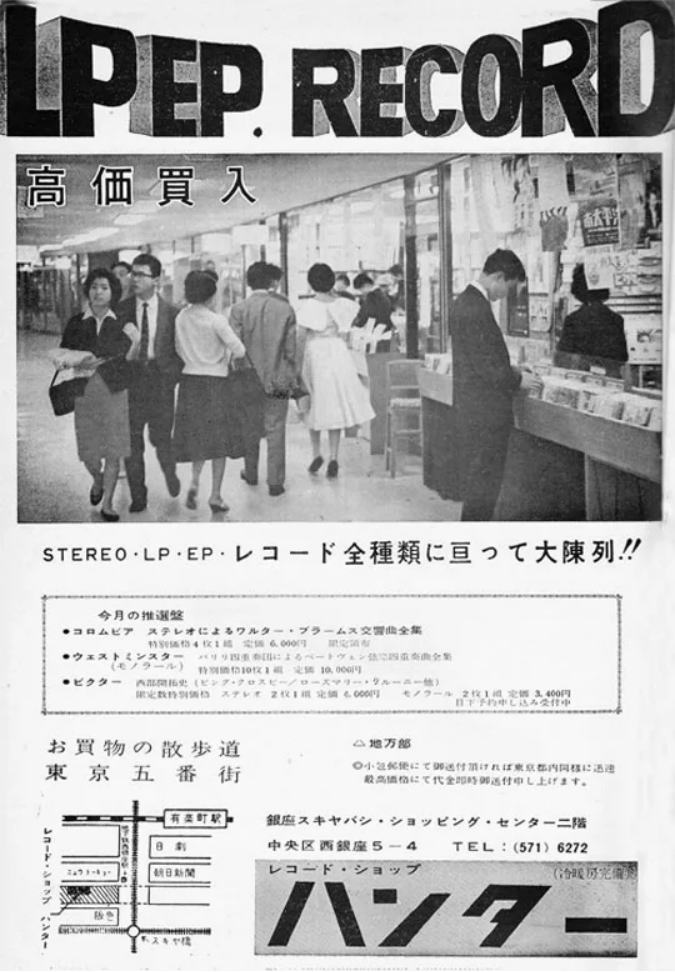

昭和35年(1960年)の銀幕のスターと中古レコード店「ハンター」

|

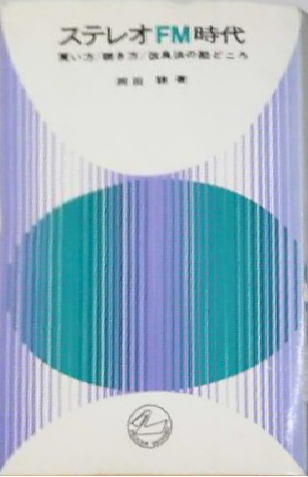

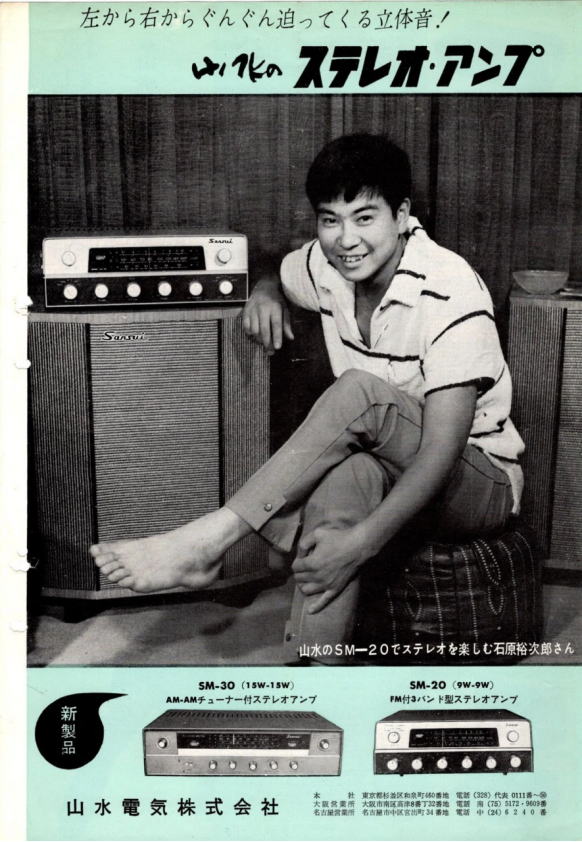

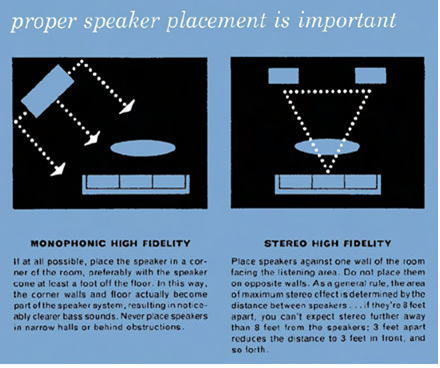

ステレオFM時代/岡田諄(1962)

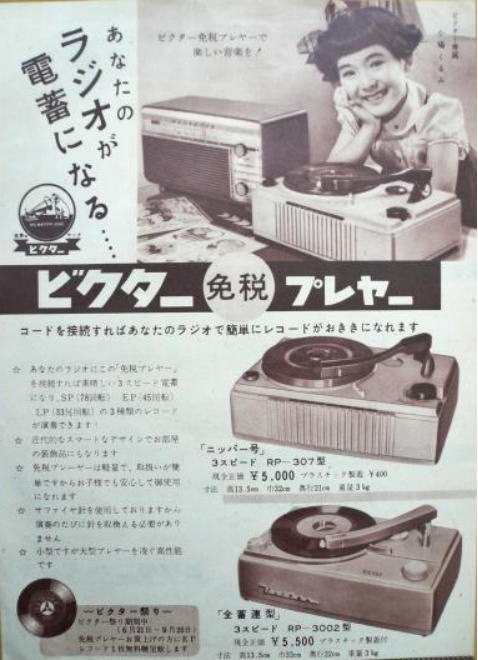

ステレオレコードの普及ととともに、FM東海によるFMステレオ放送が実験段階を抜けて試験放送となった時期のバイヤーズブックである。アンプの必要出力は6~8畳間で80ホンをめどに1.5Wとし、市販品はラジオと一体化したレシーバーが主流である。例えばサンスイSM-12Aは6BQ5シングルで6W、トリオ

W-38は6BM8プッシュで7Wという感じである。スピーカーは20cm以上、ユニットで購入ならコアキシャル2wayがお勧めで、パイオニア、コーラルが挙げられる。肝心かなめのステレオ・カートリッジは基本的にMM方式で、プリモ、ニート、グレースなどの懐かしい名前も出てくる。

その後のステレオの発展は推して知るべしだが、それこそ清水の舞台から飛び降りる気持ちで、一生モノと思って買ったステレオが、10年置きに買い換えなければならないなんて、夢にも思わなかったことだろう。1970年代から、セット価格で有利なアンサンブル型から、パーツでの買い替え=グレードアップのしやすいコンポーネント型に移行したのは、こうした事情も踏まえていたかと思う。 |

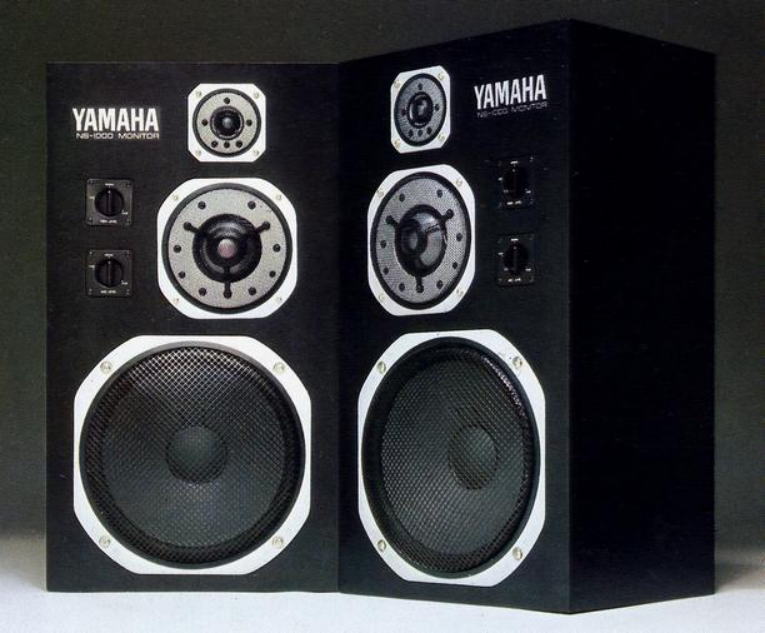

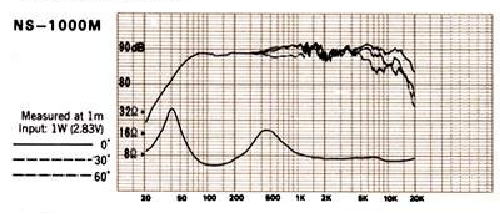

1970年代にモニターの称号(?)の口火を切ったヤマハNS-1000M

あの手この手を使ってアメリカで売れまくった日本製レシーバー(チューナー付きアンプ)

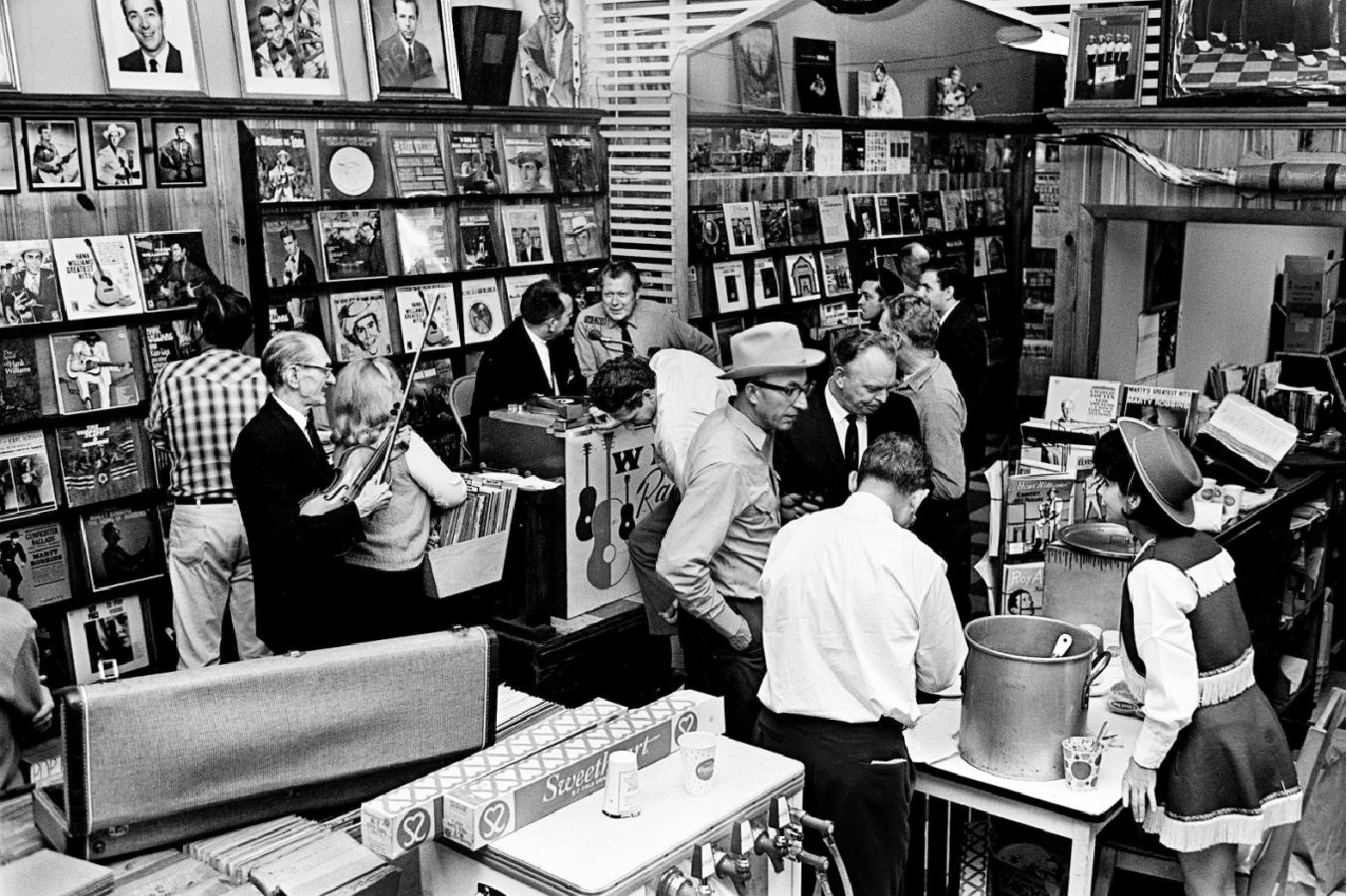

1960年代のレコード店:ロンドン、ナッシュビル

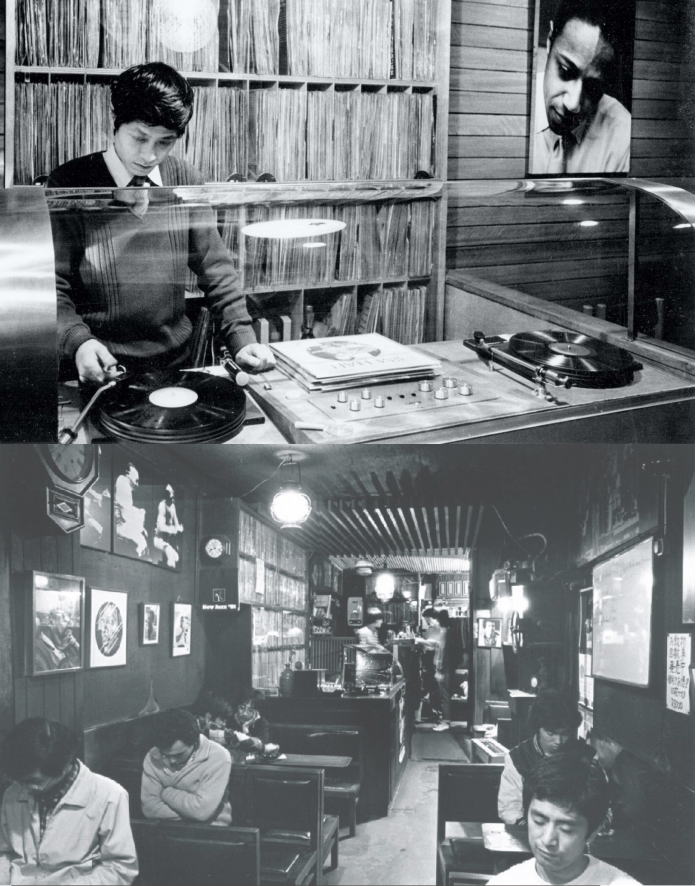

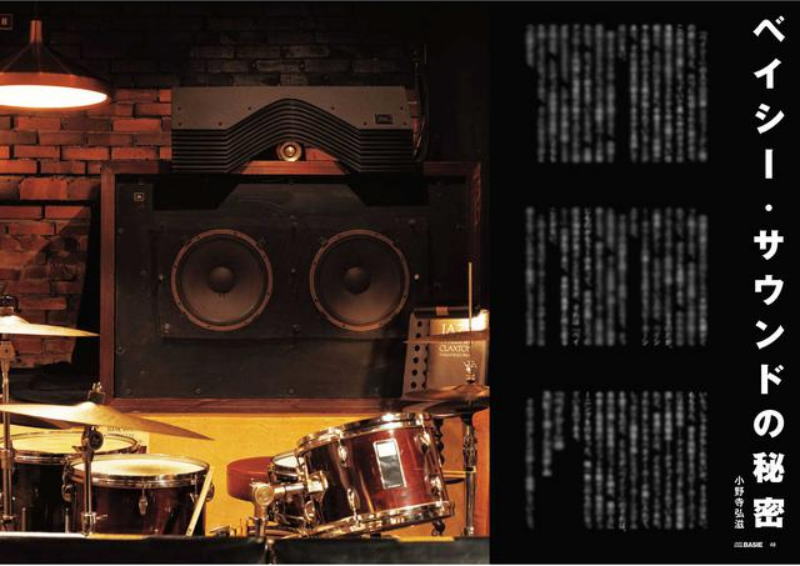

昭和45年(1970年)の銀幕のスターとジャズ喫茶

③アナログからデジタルへの移行

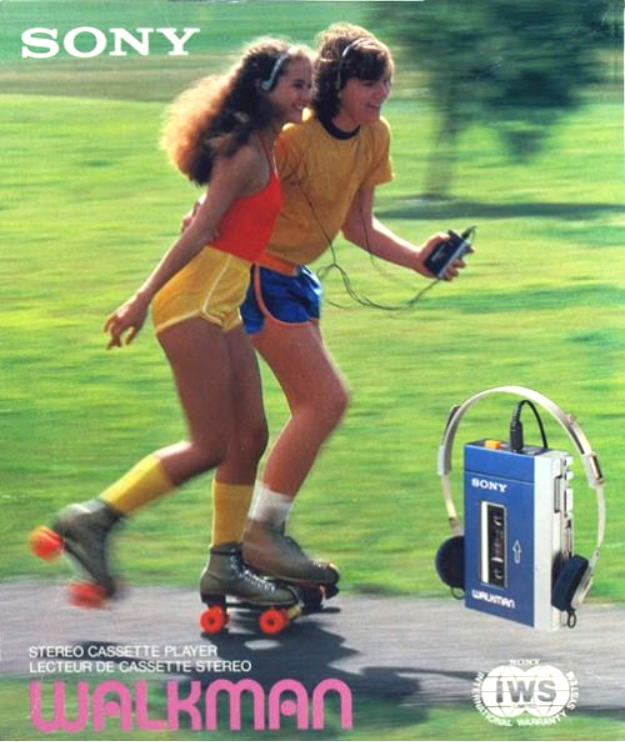

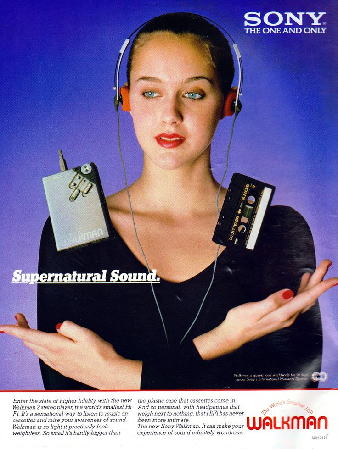

次に起こったのはCD販売に伴う第三の波で、ウォークマンのようなカセットテープを屋外で携帯できるパーソナル機器が生まれ、CD用携帯プレーヤーが解禁されるとアナログ盤の製造中止を早々に決め、CD売り上げはバブルが破綻した1990年代でも勢いは止まることなく、20世紀末にピークを迎える。これが第三の世代間ギャップである。そのピークからの下降は、インターネットによる試聴が増えていったからだと考えられるが、パッケージメディア中心に統計をとっている関係上、その後のデータは曖昧となっている。

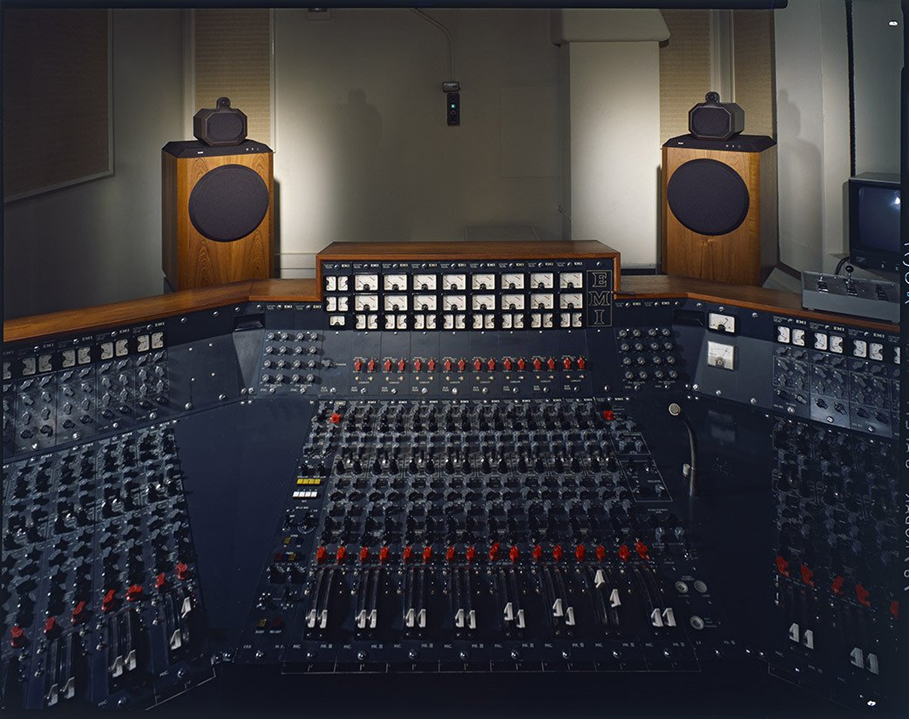

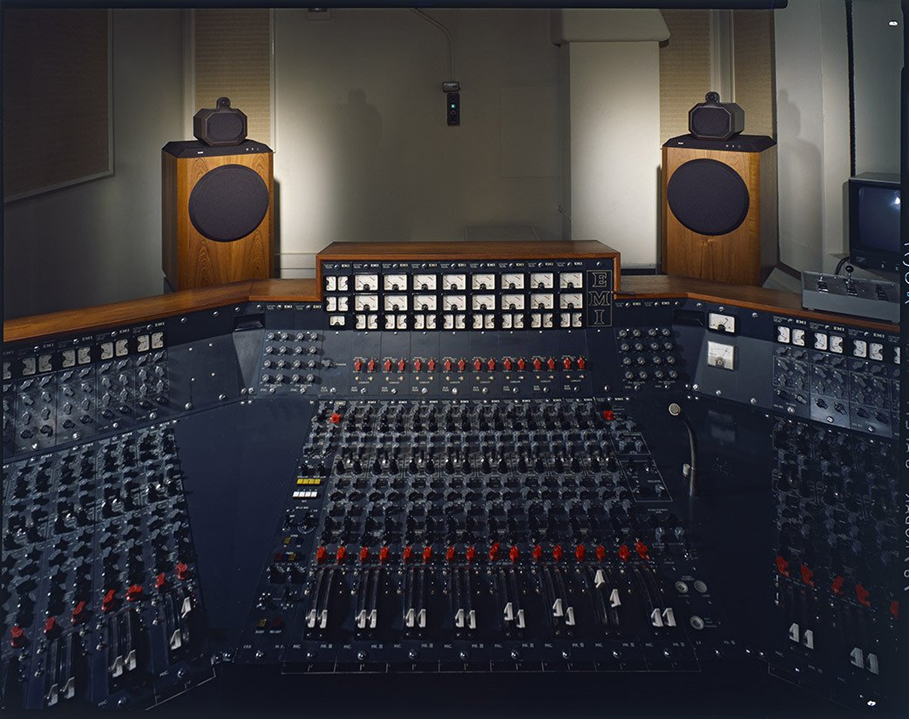

1980年代の録音スタジオに一斉に導入されたB&W Matrix801:20~20,000Hz

ライフスタイルで音楽を選ぶ時代がやってきた

1960年代と2020年代のロンドンHMV:音楽は聴き続けられているが…同じ音楽とは思えない

昭和55年(1980年)の銀幕のスターと六本木WAVE

このように、レコード業界はメディアの再生方式をSP→LP、モノラル→ステレオ、アナログ→デジタルと刷新することで、売り上げ枚数を倍増どころか3倍に増やしてきた経験があるため、オーディオ規格の進化は業界全体が発展するための宿命として受け止められている。一方で、3~4世代に渡る世代間ギャップは音楽メディアの規格で遮られたまま放置されたばかりか、むしろ古い録音規格をネガキャンで貶めることで生き残ろうとさえしたのだ。

これらが21世紀になってどうなったかというと、デジタルコンテンツ化されて同じ装置で聴けるようになり、音質の違いはそれほど顕著ではなくなった。つまりステージが変わり、過去の録音は同じ土俵で論じられるようになったのだ。録音した当時でさえ、自分の歌が100年後も聴かれるなんて思ってもないし、売り出すだけで精一杯だったと言うべきだろうが、録音だけは事実として残り、その評価もヒットした経済効果など関係なしに、平等に評価されるようになった。そうなると、世代間ギャップとネガキャンを超越した、真のフィデリティがオーディオ装置に求められることになる。

100年に渡る録音が一同に会する時代は誰も想像が付かなかった

さて、あなたはどの昭和にノスタルジーを感じるだろうか? そしてどんな音楽を改めてじっくり聴きたいと思うだろうか? 実はオーディオとはただリアルな音だけではなく、記憶の奥底に眠っている音も再現してしまう魔法があるのだ。

【人肌のぬくもりがある音】

自慢じゃないが、私の現在のオーディオ装置は、モノラルでローファイだ。ステレオというものをやめてしまって、かれこれ10余年経つ。それこそ我が家ではオーディオの進化を止めてしまっているのだ。しかし、このシステムにはAM規格の音声を最大限に拡声するための工夫が詰まっている。

そんな現在において世の中はハイファイを遥かに超えて40kHz再生のハイレゾ時代となり、もはや誰もが普通に高音質フォーマットで聴けるのに、なぜか私はラジオっぽい音に惹かれていく。重低音も超高音も出ない音のほうが落ち着くのだ。何というか、広いお屋敷よりも、コタツでぬくぬくしているほうが好き。そんな感じである。人間の生理的な欲求のなかに、人肌が恋しいとか、フワモコなものに包まれていたい、というものがあるのだろう。ラジオの音にはそういう魅力があるのだ。

私が自覚的に音楽を聴くようになったのは、1980年代の中学生の頃だったが、最初に手にしたのはモノラルのラジカセだった。それでFEN東京(AM

810kHz)から流れる洋楽に耳を傾けていたのだ。おニャン子だとか振り向きもしない、生意気ざかりの年頃に響くウルフマンジャックの声は、最初の雷鳴と遠吠えの合図と共に、アメリカンな嵐を吹き込んできたのだ。中学を卒業する頃にはステレオも買ってもらったが、なぜかハイファイなチューナーで聴くAM放送は高域に張りのない老人のような音で、FENを聴くときは必ずラジカセにしていた。それで何も不満などなかったのは、アメリカでヒットする楽曲を独自の嗅覚でいち早く紹介していたので、毎日アップデートされる情報の新鮮さのほうが際立っていたからだと思う。それと共に古いロックやポピュラーソングも並行して流してくれたので、その音楽そのものを愛する姿勢が、英語の分からない少年にも自然と共感を呼んでいたのだ。

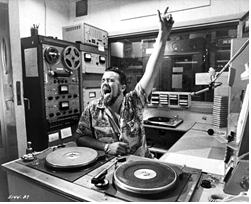

オールディーズの代名詞となった映画アメグラに出演中のウルフマンジャック

日本でのMTVの先駆け「ベストヒットUSA」に出演中の小林克也

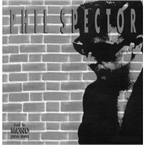

ここでもうひと押ししたいのが、ウォール・オブ・サウンドにおけるモノラル録音へのリスペクトである。一般にウォール・オブ・サウンドはステレオ録音の一大流派と見なされているが、エコーをたっぷり利かせて広がりのある音場感を出すとか、サウンドが壁一面にマッシブにそそり立つとか、色々と言葉のイメージだけが先走っているが、実は当人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表し「モノラル録音へのカミングアウト」を果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。少しづつであるが、アメリカの1960年代のポピュラー音楽でもモノラルミックスの意義が認められつつあるのは喜ばしいことだ。 ここでもうひと押ししたいのが、ウォール・オブ・サウンドにおけるモノラル録音へのリスペクトである。一般にウォール・オブ・サウンドはステレオ録音の一大流派と見なされているが、エコーをたっぷり利かせて広がりのある音場感を出すとか、サウンドが壁一面にマッシブにそそり立つとか、色々と言葉のイメージだけが先走っているが、実は当人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表し「モノラル録音へのカミングアウト」を果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。少しづつであるが、アメリカの1960年代のポピュラー音楽でもモノラルミックスの意義が認められつつあるのは喜ばしいことだ。

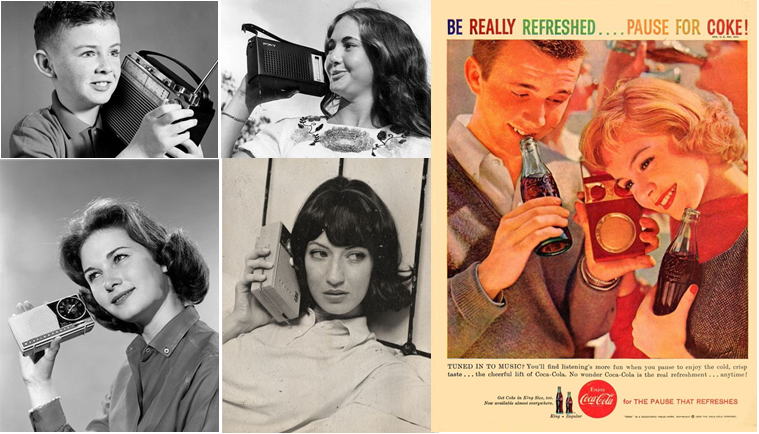

一方で、ウォール・オブ・サウンドの実体とは、当時のティーンズなら誰もが持っていた携帯ラジオでの試聴がターゲットで、「ティーンズのためのワーグナー風のポケット・シンフォニー」という定義は、多くの人が思うようなワーグナー風のオペラハウスの再現ではなく、ポケットのほうに重心があったと言えよう。先見の明があったといえばそれまでだが、フィル・スペクターのサウンドは1980年代になっても神のように崇められるのである。

初期のトランジスターラジオの聞き方はトランシーバーのように耳にあててた(ヘッドホンへと発展?)

こうして私はラジオっぽい音の魅力を追及することになったのだが、まずはウルフマンジャックとフィル・スペクターに敬意を表し、アメリカン・ポップスのシングル盤のオンパレードといってみよう。

|

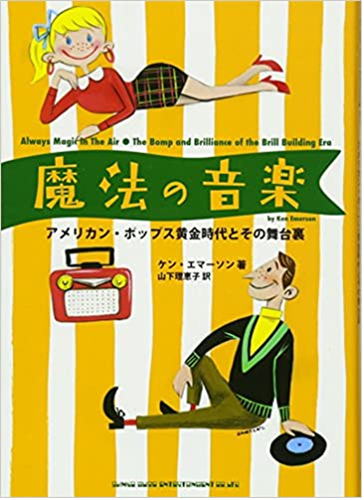

魔法の音楽/ケン・エマーソン著

1960年代を前後にニューヨークのブリル・ビルディングに集結したアメリカン・ポップスの仕掛け人たちの栄華盛衰を書いた本。逆説的にみれば、ニューヨークでのビジネスライクなスタイルもブラック・ミュージックの一面であり、そこではアトランティックはひとつのレコード会社に過ぎず、白人も黒人も区別なく色のない札束によって存在が浮き沈みする。そういう雰囲気を作詞・作曲の面からみた「魔法の音楽」は、まだレコードになって売れるということがアメリカン・ドリーム足り得た、つまりはカバー曲で競争させ誰がヒットするかの山を当てるのを見定めるのがレコード会社であり、その意味で黒人ミュージシャンは有能なタレントをもっていた人が多かったというべきだろう。同じ曲を演奏しても競争に勝ち得たことが成功の道だったのだ。ショウビズに勝ち残ったものがブラックミュージックの発展史となるように感じるかもしれないし、実際にヒットチャートを辿ればそうなるのだが、実はタレントの育成ということに真剣に取り組んだアトランティックやモータウンのほうが、長スパンでの成功につながっていったのは皮肉な結果でもある。 |

|

レコーディング・スタジオの伝説/J.コーガン&W.クラーク

1950~60年代にポップスからロックまでの過度的な時期に営まれたアメリカの録音スタジオの裏話を集めた労作。RCAやコロンビア、キャピトルのような大手スタジオはもちろんのこと、小規模経営でもサン・スタジオやスタックス、チェスのように、アメリカ音楽史で歴史的に重要な役割を演じたスタジオ関係者も平等にページを割いており、幅広い話題にも事欠かない。逆に70年代以降も派手に躍進したモータウンやアトランティックでは、やや尻切れトンボのように感じるかもしれない。そうした割り切りで1960年代までの制作サイドからみたアメリカン・ポップスの歴史は、ヒット曲や流行で割り切れない、何かに憑りつかれたパッションがスタジオを覆っていたことが理解できるだろう。 |

|

Cruisin' Story 1955-60

1950年代のアメリカン・ポップスのヒット曲を75曲も集めたコンピで、復刻音源もしっかりしており万人にお勧めできる内容のもの。ともかくボーカルの質感がよくて、これでオーディオを調整するとまず間違いない。それとシンプルなツービートを主体にした生ドラムの生き生きしたリズムさばきもすばらしい。単純にリトル・リチャードのキレキレのボーカルセンスだけでも必聴だし、様々なドゥーワップ・グループのしなやかな色気を出し切れるかも評価基準になる。 |

|

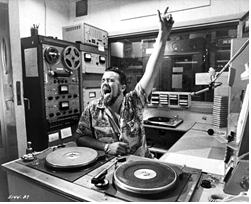

アラン・フリードのロックン・ロール・ダンス・パーティー

アラン・フリードはロカビリー世代を駆け抜けた名物DJで、Rock 'n' rollという言葉の生みの親でもある。これは当時NYで行われたロックン・ロール・ダンス・パーティーと称した公開ライブを収録したもの。音質はラジオのエアチェックなのでは?と思えるほどチープだが、それを補って余りあるのが、観衆と一体となった当時のロカビリーの破壊力である。同じ時期に彼のバンド名義で吹き込まれた同名の2in1オムニバスもあるが、そっちのほうが音質も良いのに誰も評価しない。レコード化した途端、所属レーベルの利権関係で形骸化するという例として聞き比べてみるのも一興だろう。そういう意味ではダンス・パーティ自体が、アラン・フリードの顔で集めた全員がゲスト出演でこなした、奇跡に近いバランスで成り立っていたと言える。 |

|

メンフィス・レコーディングスVol.1/サン・レコード(1952~57)

戦後のロックンロールの発展史を語るうえで、ニューヨークやロスのような大都会に加え、メンフィスという南部の町が外せないのは、まさにサム・フィリップスが個人営業していたアマチュア向けのレコード製作サービスがあったからである。地元のラジオDJをしながら黒人音楽を正統に認めてもらうべく追力した人で、このコンピにあるようにエルヴィス・プレスリー、ロイ・オービソン、カール・パーキンス、ジェリー・リー・ルイス、ジョニー・キャッシュというスターたちのデビュー盤のほか、正式に会社として運営する以前に発掘したミュージシャンに、B.B.キング、ハウリン・ウルフなどブルース界の大物も控えていて、多くはサン・スタジオで録音したレコードを名刺代わりにキャリアを積んでいった。このシリーズはサン・レコードのシングル盤全てを復刻するものの1巻目にあたり、10枚組180曲という膨大な記録でありながら、そのどれもがジャンルの垣根を跳ね飛ばす個性あふれるタレント揃いであり、上記の大物スターはまさに玉石混交の状態で見出されたことが判る。元のリリースがSP盤なので、ハイファイ録音と勘違いすると少し面喰らうが、逆によくここまで状態よくコレクションしたものと感心する。 |

|

Goffin & King Song Collection(1961-70)

キャロル・キング夫妻の初期のポップ・ソング集をカバーも含めてあちこち集めた英エースによるオムニバス4枚。一般に楽曲紹介は最初にヒットしたシングルで勘定されることが多く、「ビートルズがオールディーズを駆逐した」なんてくだらないことを言う人が多いので、その後の歌の行方についてあまり関心が向かないが、最初の時期のR&B、ロカビリーに加え、時代の流れに沿ってロック風、ソウル風、サイケ風など、歌い手の自由に任せて料理しても、素材の良さが生きているのはさすがだ。デビューして10年も経っていないのに、この時点で、コール・ポーターやアーヴィング・バーリンなどのソングライターと同じような境遇に預かっているのだから本当におそれいる。それも従来から言われるビジネスモデル主導の芸能界ポップスなんていう気配は微塵もなく、リスペクトしているミュージシャンたちが本当に気持ちよく演奏している様子が伝わってくる。

英エースの仕事ぶりも徹底していて、企画段階から正規音源を掘り当てリマスターも丁寧に施され、ジャケットと演奏者の写真も解説と共にしっかり収められている。ブリル・ビルディングの音楽業界を画いたケン・エマーソン

著「魔法の音楽」の巻末に載せても良いくらいの資料性の高さをもっている。ただの寄せ集めコンピのように盤質の良否による玉石混交のような音質の変化も気にならないし、こなれたベテランのラジオDJのように、自然な流れのなかでミュージシャンの個性が際立つように1枚1枚が編集されている。新旧世代の入れ替わりを象徴するように、モノラル、ステレオが半々で混在しているが、これをいちいち頭を切り替えて聴くなんてバカの骨董のようなものだ。全部モノラルにミックスして聴け。 |

|

コカ・コーラCMソング集(1965~69)

若手ミュージシャンを月替わりに登用してラジオ用のコマーシャルソングを作らせたという企画物で、有名無名に関わらず65曲のユニークなタレントが揃っていて、プロデューサーも楽しんで製作している様子が伝わってくる。1960年代のポピュラー音楽の総覧ともなっている感じもあって、時折思い出したように聴くと爽やかな気分になる。これに対抗して大滝詠一が三ツ矢サイダーのコマーシャルソングを作ったのはご存じのとおり。 |

|

Complete Stax-Volt Singles 1959-1968

AtlanticとMotownの華やかな競演は何かと話題が尽きないが、ブラック・ミュージックで孤高の存在のレーベルこそSTAXとChessである。このうちシカゴのChessはブルースとロックのコアなレパートリーをもつが、メンフィスのSTAXはソウル専門と言っていいほど内容がシフトしている。メンフィスと言えばサム・フィリップスのSUNレコードが有名だが、ちょうどサムがラジオDJ

のほうに専念する時期と入れ替わるように出現し、この南部の街に特有の味のある演奏を記録している。とはいってもSTAXのオーナーだった2人はこの業界に全く詳しいわけではなく、廃業した古い映画館を買い取って録音スタジオにリフォームして、少し気まぐれにも近いかたちで創業した。逆に言えばその素人風のやり方が、メンフィスという街に流れる独特の空気を生のままで残し得たようにも思うのだ。

このCDセットはそのシングル盤をほぼ年代順に並べたものだが、偶然だろうが流して聴くと地元のラジオでも聴いているような気分に襲われる。おそらくリリースの順序を気分で決めていたら、前回はアレをやったので次はコレ、という感じに積み重なっていったのだろう。大手スタジオのようなスケジュールが過密なところでは、ミュージシャンの個性がぶつかり合い競合する熱気のほうが勝っているが、STAXの少しクールに決めている感覚は、こうした時間の流れの違いにも現れているように感じる。

有名なのはオーティス・レディングだが、実はAtlantic名義で出たアルバムにも、サム&デイヴ、ウィルソン・ピケットなどSTAXで録られたものが少なからずあり、ひとえに伴奏を務めたブッカー・T

&ザ・MG'sの奏でる深いタメの効いたプレイによる。音数で勝負しようとするミュージシャンは多いが、これほどシンプルで何もいらないと主張を通すソウル・バンドはほかに皆無である。これは1970年代の巨大なPA機器を山積みしたロックコンサートとは明らかに違うのだ。場末のミュージックバーでしか聴けない産地直送の音であり、背後に流れる独特の空気は、録音テクニックの味付けでは出てこない。このことがSTAXでの録音を孤高のものとしているように思えるのだ。 |

|

私はいつも思うのだが、大半の人はラジカセからステレオに移行する際、間違ったハイファイ理論を吹き込まれ、ラジカセから正しくグレードアップすることに失敗して迷走していると思える。それは1950年代から21世紀の現在まで、同じコンデンサーマイクとテープ録音機でも、録音年代によって相性がでてしまうという不可思議な現象からみてとれる。つまり新しいオーディオ製品にある種の癖を持たせることで、以前とは違うモノであると信じ込ませているのだ。逆にモノラル&ローファイではそういう錯綜は起こらない。

オーディオ批評家が家電の音響設計をちゃんと評価したものとして、1967年に長岡鉄男が音楽の友誌に「原音再生」というコラムを紹介しよう。いわく、どうせ中途半端なステレオを買うくらいなら、テレビの音のほうがいいという趣旨のことを述べている。

|

ローコストで原音によく似た感じの音を出すにはどうればよいか、実例としてテレビの音声を上げてみます。家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずいないでしょう。ボソボソとした胴間声と相場はきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。 |

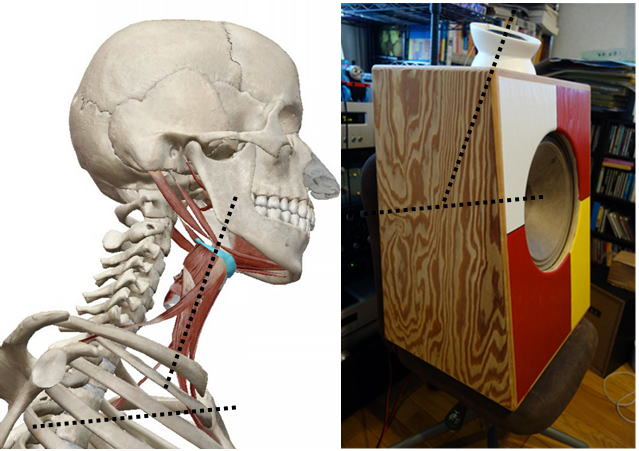

加えて、テレビの音声が音をあまりいじくることなく素直だとコメントし、長径18~25cmのテレビ用楕円スピーカーのうちできるだけ能率の高いものを1m四方の平面バッフルに取り付け、5極管シングルでジャリジャリ鳴らすのが良いのだとした。ラジオ用、テレビ用のスピーカーで能率の高いものは、一般にストンと低域が落ちていて、中音域のダンピングがよく、特に音の立ち上がりは、20~30cmのハイファイ・スピーカーをしのぐものがあるとも記している。

ちなみにドイツ製フルレンジとしてよく知られるジーメンス14gやSABAグリーンコーンは、安価なステレオ用にも使われたが、基本はラジオの保守用部品である。1980年代にはデッドストックも豊富で入門機として手に入りやすかったのだが、2000年を超えるとさすがに品薄となり、今では中古市場で10倍の価格で取引されていて、ちょっと試しになんて言えない事情になっている。

| Siemens 22c |

SABA Permadyn |

|

|

|

|

ドイツ製20cmフルレンジと真空管FMラジオでの使用例(どちらもモノラル)

省スペースに収まる楕円フルレンジは意外に新しいかたちだった

つまり、1960年代のハイファイを強調した音は、周波数バランスが不自然で、音の立ち上がりのタイミングが悪いというのだ。逆に、家電製品のフルレンジを30cmクラスにまでグレードアップしようとすると、これがなかなかに難しいということにもなる。この半世紀もの間置き忘れていた宿題を、いまさら解決しようとしたのが、我が家のオーディオ装置なのだ。

|

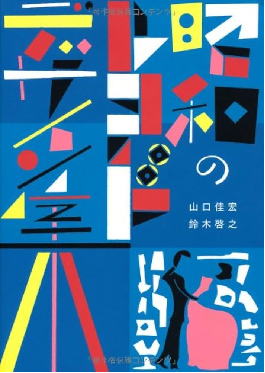

昭和のレコードデザイン集/山口佳宏、鈴木啓之

正面の文字が分かりにくいが、上のグラフの鰻登りの時期だった1960年代日本のアナログレコードのジャケ絵を邦楽、洋楽を問わず並べた本。解説はまったくなく、ヒット曲とも関係なく掲載されているので、むしろレコード文化のトリビア的なものとなっている。子供向けの絵柄から、ノベルティ的なもの、女性のヌードをあしらったものまで、この時期にカラー印刷を駆使して一気に花咲いたことが分かる。というのも、SP盤時代はシェラック盤が割れやすいという性質のため、レコード箱に隣り合わせで詰め込むことなどしないため、超高級なセット物に謹製の箱が付く以外は、ペラ紙の包装紙のみでジャケットがなかったのだ。アナログ時代は、レコード店の陳列もジャケ絵が正面を向くように並んでいたが、CDになってから背表紙をチマチマABCあいうえお順に見なければならない感じになってしまったのは、買い手を軽んじたようにみられて仕方あるまい。今は検索が命にになっているが、あいまい検索が不十分なアプリも存在し、他のメディアの露出度が決め手になっているような気がする。 |

|

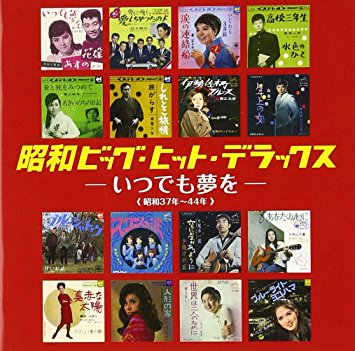

昭和ビッグ・ヒット・デラックス(1962~67)

日本コロムビアと日本ビクターが共同で編纂したオムニバスで、テレビでおなじみのレコード大賞ものが外さず入っている。歌手別のベスト盤だとステレオ時代に再録音されたものが多い中で、モノラルがオリジナルのものは、ちゃんとモノラル音源を収録している点がポイント。青春歌謡にはじまり、演歌、GSまで網羅して、個性的な歌い口の歌手が揃っており、ボーカル域での装置の弱点を知る上でも、この手の録音を再生するためのリファンレンスとして持っていても良い感じだ。これらの名曲の多くは、1970年代以降にステレオで再録音されており、各歌手のベスト盤にはステレオ再録音が収録されていることが多いのだが、あらためてモノラル初盤を聴くとその溌剌とした表情に驚きを禁じ得ない。 |

|

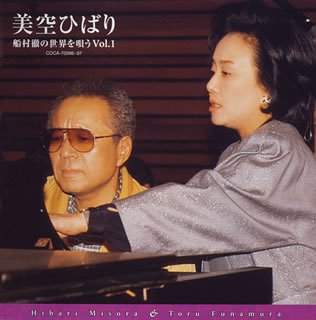

美空ひばり 船村徹の世界を唄う1(1956~64)

二十歳前後の美空ひばりのマドロス歌謡が中心なのだが、おそらく帰還兵との関係もあって、この主題が頻繁に取り上げられたのだろうが、なんとなくハワイ、ブラジル移民とも重なり、裏声を多用したハワイアンの影響ともとれるのだ。この裏声を自由に操る七色の声が、美空ひばりの真骨頂ともなったが、これはその修行時代から「哀愁波止場」での完成にいたるまでの記録でもある。途中の1959年に東京タワーをあしらった歌が入るが、これが第10回コロムビア全国歌謡コンクールの課題曲。このコンクールは過去に、コロンビア・ローズ、島倉千代子などを輩出しており、負けず嫌いのお嬢のこと、全力で歌いきってしまって、全く手本になっていない。

美空ひばりの声の難しさは、アジア系の言語に特徴的な喉音の扱いが繊細で、ドスの効いた胸声から、抜けるような裏声まで、その声の変化がひとつのフレーズのなかで絶えずスムーズに変化することで、なおかつこの時期に独特な色香まで加わるとなると、中域における反応が鈍いウーハーがあると途端に表情がくぐもってしまう。以前にWEで組んだ中規模ホーンシステムで聴いたが、胸声と子音の役割がはっきりしている欧米のボーカルでは問題ないが、美空ひばりでは胸声から抜けていくところで音色が沈み込む感じで分離していた。ヘテロフォニー的に音を重ねていく、歌謡曲の伴奏についても同じで、なかなか難しいものだと思った。 |

|

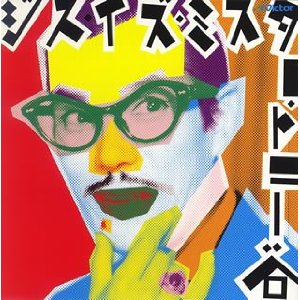

ジス・イズ・ミスター・トニー谷(1953~64)

問答無用の毒舌ボードビリアンの壮絶な記録である。同じおちゃらけぶりはエノケンにルーツをみることができるが、エノケンがいちよ放送作家のシナリオを立てて演じるのに対し、トニー谷は絶対に裏切る。この小悪魔的な振る舞いを、全くブレなくスタジオ収録してくるところ、実はすごく頭のいい人なのである。この笑いのツボをはずさないタイミングの良さは、しっかり押さえておきたいもののひとつである。50年経っても古さを感じさせない芸風は、まさにソロバン勘定だ。こればかりは幼い娘も喜んで聴く。 |

|

ウエスタン・カーニバルの時代(1958~62)

東芝レコードの看板となったウエスタン・カーニバルの舞台を彷彿とさせるアーカイブである。こちらもオリジナル録音を集めていて重宝する。後半には越路吹雪、朝丘雪路、水島弘、坂本九、ジュリー藤尾など、正統派の歌手もそろえていて、聴きごたえも十分。 |

|

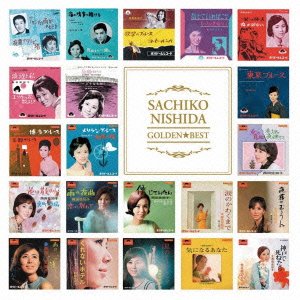

ゴールデンベスト 西田佐知子(1960~70)

美人の歌手は大成しない、若い歌手といえばカバーポップスという定番を覆し、安保闘争期のBGMともなった刹那な「アカシアの雨がやむとき」からキャリアが始まった異色の流行歌手。この後の活躍は推して知るべしだが、戦後復興の混乱が一段落したことを告げる感じである。 |

では、私がラジカセのような温もりのある音の再現を目指す理由について、アレコレ考えてみたい。

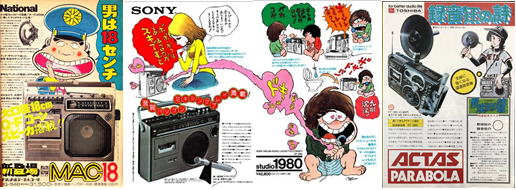

ラジカセは中学進学したときに買ってもらえるような超初心者のアイテムで、少年マンガ誌などに広告が載るのが定番だった。1980年代のように水着のアイドルがラジカセを持ってるなんて、まだ刺激が強すぎて少年誌に載せるのはタブーだった。がきデカ(山上たつひこ:松下電器)、男おいどん(松本零士:ソニー)、水原勇気(水島新司:東芝電機)など結構コアな漫画キャラが、アレやコレやのモテテクニックを喋るという結構面白い内容のものだ。自分の好きな曲を詰め込んだカセットテープを女の子に渡した甘酸っぱい思い出のある人もいるだろう(妄想)。これと少女漫画を合わせると、1980年代の恋愛至上主義の下地は、1970年代後半の少年少女に既に植え付けられていたことが判る。私の1980年代は、そうした大人の事情を知りえない童貞の気持ちのまま、置いてけぼりを喰った感じなのだ。

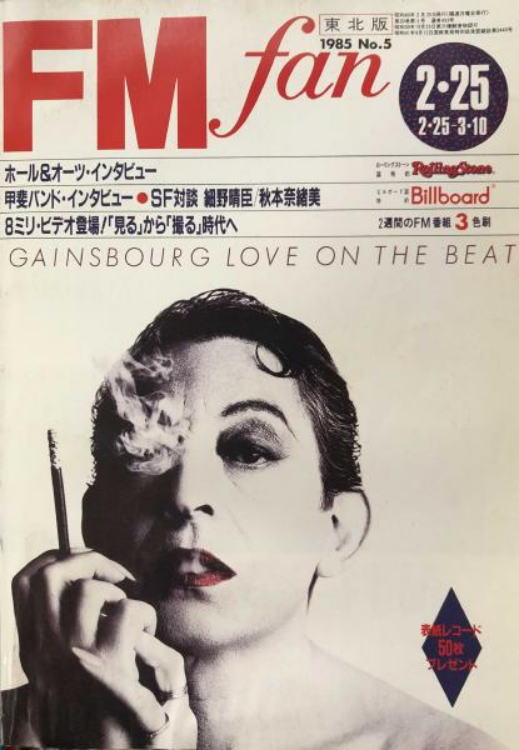

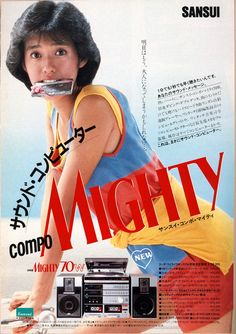

1980年代のエアチェックに欠かせないのがFM情報誌で、2週間分の番組枠でどの歌手の曲が掛かるかを書いた番組表を中心に、最新アルバムの紹介、オリジナルデザインのカセットラベル、オーディオの高音質化テクニックなど、ラジオだけに囚われない幅広い音楽情報を発信していた。ただしオーディオの話題は10万円を超えるシステムコンポを購入できた層以上で、ラジカセは話題に乗ることが稀だった。むしろオシャレなデザインを駆使して、ラジカセを卒業させようと躍起になっていたのだ。だからAM放送の情報誌としてはほとんど機能していなかったが、深夜放送は事前に内容など報道できないパーソナルの即興ネタが口コミで広がっていたので、全く別の雑誌ができていたであろう。

|

|

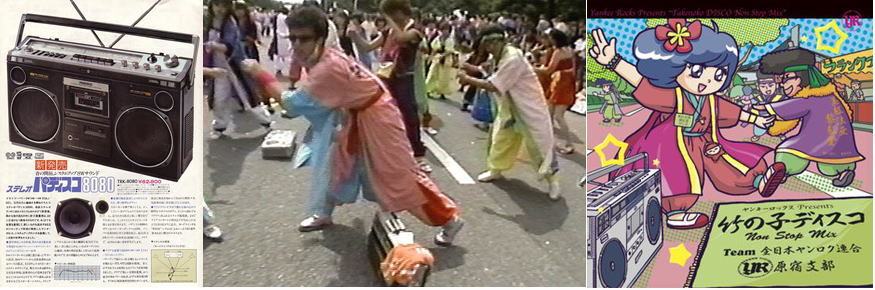

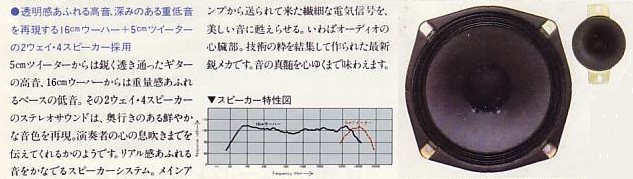

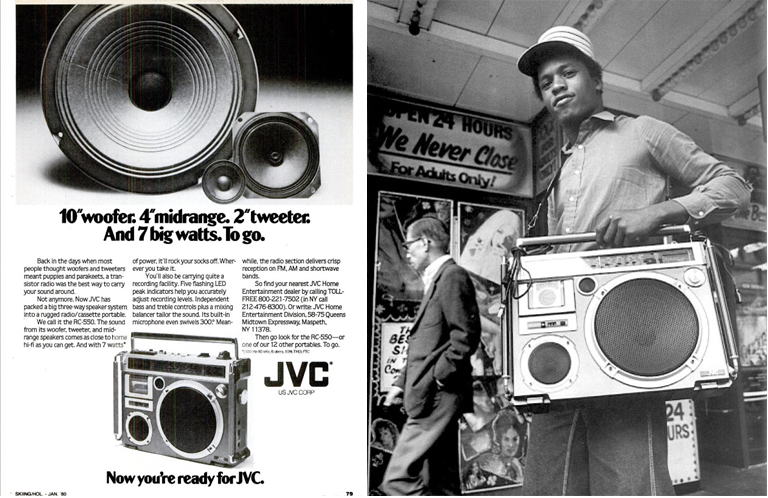

そのラジカセだが、製品の性格上AM放送とFM放送のコンパチ仕様で、2wayスピーカーであってもローファイなフルレンジにツイーターがチョコンと乗っている程度のものである。これは大型ステレオラジカセを囲んでダンスに興じた1980年代であっても同じで、カタログでいくら重低音と高音専用スピーカーを謳っていても、機能性からみればレトロな感触が残っていた。この日本製ラジカセのもつ電池駆動可能な簡易PAとしての機能性は、アメリカではラップやブレイクダンスの必需品として広く出回るようになり、次世代の音楽の創造性にも寄与したのだ。現在のほとんどのオーディオ製品は、ラジカセを真正な意味で凌駕していないとも言える。

しかしながら、現在販売されているラジオは10cmスピーカーでも大口径と言われるくらい貧弱だ。それでいて低音まで出そうと欲張るものだから反応も鈍い。こんなスピーカーで聴いても誰も心がときめかないだろう。またかつてはラジオと仲良しだったカーステレオだって、CDが入りこんで以降は重低音と超高音の嵐で、やはり聴いてて耳が痛くなる。本当に味のあるラジオの音は既製品では壊滅状態なのだ。何が味気ないかというと、AM放送のように帯域の狭い録音に出会うと、その実力が瞬く間に分かる。そう、モゴモゴして何を言っているのか分からないのだ。これは一般に売られているHi-Fi用のフルレンジも同じで、ラジオ並みの卓上サイズだからと思って聴いていても何だかしっくりこない。1970年代までの家電製品と比べると分かるのは、AM放送グレードの200~6,000Hzのボーカル域を一筆書きでなぞれる16cm径のエクステンデッドレンジ・スピーカーがどれも搭載されていた。ツイーターにしても、このボーカル域を外してマルチウェイにすることは無かったのである。

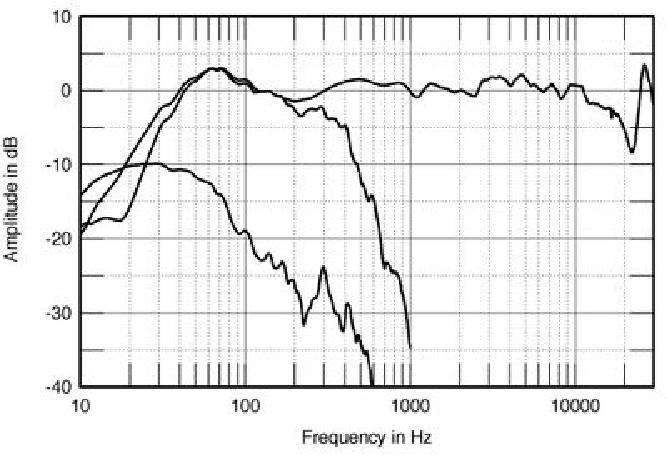

1970年代の日本のFMラジカセの周波数特性(基本はAMラジオ音声)

竹の子族とステレオ・ラジカセの特性図(フルレンジ80~6,000Hz+ツイーター7~12kHz)

1980年頃に始まったラップやブレイクダンスは日本製ラジカセをPA装置とした(ウーハーはフィックスドエッジ)

ラジオっぽい音というと、オーディオマニアにとってダメな装置の代名詞なのだが、おそらくお金も努力もしないて、誰でも手に入る日用品であったため、特別に素晴らしい体験とはいえないというだけだと思う。つまり自慢にならないことをワザワザ言わないというのが普通の人の常識である。そんなローファイな音にはある種の魔法があると思う。

例えば、大学で同じサークルだった女子が、ユーミンや中島みゆきの曲について語るとき、立派なステレオなど無くラジカセで聴いているのに、歌詞や表情のひとつひとつにやたらに詳しい。それこそ年頃の女子ならではの感受性だと思っていたが、どうもステレオで聴くのとラジカセで聴くのとでは、聴きどころが違っているようなのだ。

そのことに気が付いたのは、私も40代に差し掛かってからだった。つまり中年のオジサンになって、自分の感性が鈍ってきたというか、以前のように音楽にときめかなくなったと感じて、厄年かと断念していた頃だった。だが、そのときローファイな音に接したとき、成人してから20年近く高音質に切磋琢磨してきたオーディオ趣味とは違う感銘に襲われたのだ。その感銘とともに中学生の頃の記憶がよみがえってきたのだ。それは懐古趣味というには、全く違う新鮮な気分に満たされたものだった。まぁ言ってみれば中二病の再発である。

ここで、ユーミンや中島みゆきの曲にやたら詳しい昭和末期の女子たちに話題を振ると、彼女たちがラジカセから聴いていたのは、パルス波でキラキラ輝くサウンドではなく、肉声のもつ微妙なニュアンスそのものに収斂して耳を傾けていたのである。ラジオっぽいローファイな音は、言い換えれば「人肌のぬくもりがする音」といえるだろう。ただの36℃ではない、人肌が接するときのデリケートな触感がなければ、猛暑日も同じだと言うことになるだろう。その辺の機敏は、人間だから分かる特別な感覚なのだ。

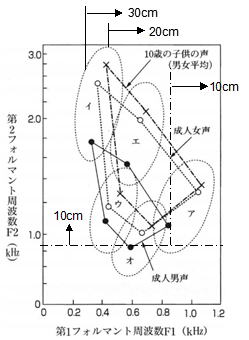

人肌の感覚とは、外気温より少し高い体温が触れ合う、周波数で言えば800~2,000Hzの中音域に、そこはかと潜んでいるのだと思う。これは母音でも喉音に属する帯域で、日本語を含むアジア系の言語ではデリケートなニュアンスが多く含まれている帯域だ。欧米の言語が母音と子音がハッキリ分かれているのと比べると、スピーカーの設計でクロスオーバーを1.2~2.5kHzにするなんてナンセンスであることが分かるだろう。

そのかわりフルレンジには分割振動の影響で、中高域の4~8kHzに高調波歪みが乗ってくるため、ヴァイオリンやトランペットの音が不自然に軋み出すのだが、大概は大音量で鳴らすときに生じる弊害だと言えよう。逆にいえば、それだけのためにボーカル域の表現を犠牲にするだなんて、楽曲の理解度に影響するようなところを省略した証拠である。その辺、家電製品はコアな周波数域の必然性を理解していたのである。

それでは1970年代の女性シンガーソングライターの足跡をたどることとしよう。ほとんどテレビに顔出ししなかったので、誰しもお馴染みというわけにはいかない面もあるが、むしろ他の誰でもない自分を貫き通した、時代の先を行く鋭い感性でアルバムを紡いでいたことが分かる。彼女たちのダイレクトなメッセージを聞き出すのに、ラジカセのヒューマンな音響設計が欠かせなかったのだ。

|

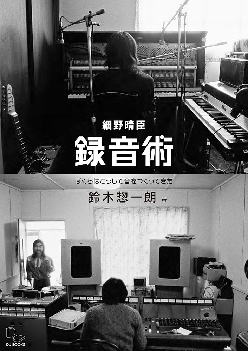

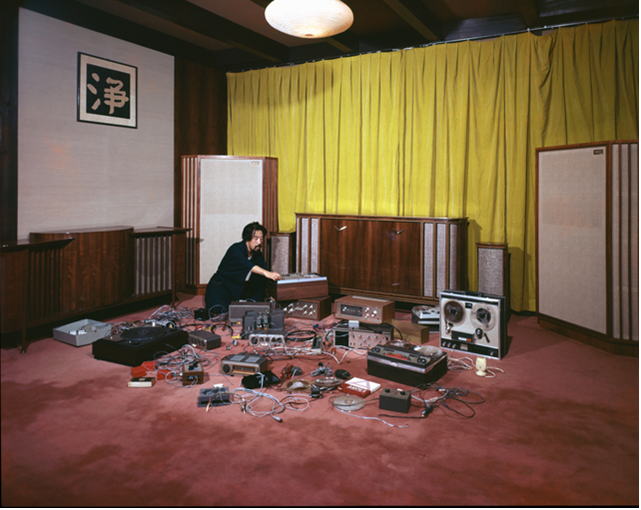

細野晴臣 録音術

風街からテクノポップまでを駆け抜けた、希代のベーシスト&ポップ・アーチストの録音現場に踏み込んだ本。自分名義のアルバム毎に、制作時の録音機材やスタジオでの雰囲気を紹介しており、当時の雰囲気を知るうえでこの上ない資料ともなっている。

これをみて一番印象に残るのは、どの録音機材がベストかという議論よりも、録音スタジオの限られたリソースで、音楽で表現したいものに真摯にアプローチするホソノ流の生き方が浮かび上がっていることだ。その作品紹介でも、他人が書くと余計な誉め言葉で埋め尽くされるところを、グッと抑えて淡々と事実だけを述べていくのも、渋い声色の自身のボーカル収録時は人に見られるのが恥ずかしいので、スタジオで一人になったときに限っていたという、細野さんならではの気配りでもある。 |

|

み空/金延幸子(1972)

歌手の個性があまりにも強いため、この演奏のバックに「はっぴいえんど」のメンツが参加していることには、あまり言及されない。URCならではのアングラな時間が流れるが、はすっぱな純情とでも言うような、野草のつぶやき声が集められている。時折聞こえるアコギにビブラフォン(木琴)という組合せは、アフリカン・ポップスの先取りでは?

と思われるくらいアッケラカンとしていて、自由っていいなとつくづく感じる。 |

|

ダルシマ/りりィ(1973)

女性シンガーソングライターの草分け的な存在であり、ブルースロックのスタイルに馴染むハスキーボイスの持ち主、りりィ21歳のアルバム。題名、ジャケ絵ともに当時流行ったお花畑フォークのような感じだが、ダルシマが出てくるのは最初と最後だけ。どうみても安酒場のシティ・ブルースである。バックバンドを務めるバイバイセッションバンドがまた、ヤニ臭いというかバーボンのような強烈なブルース風のセッションを繰り広げる。演歌のブルースと違う感覚は、零落れていくか、這い上がっていくかの違いである。その意味では、野生のままの花のようでもあり、女であることを自然に受け流している。不惑の40歳と20代の青春とが混ざりあった不思議なカクテルである。 |

|

荒井由美スーパーベスト(1972-76)

ニューミュージックの旗手となったユーミンだが、フォーク歌謡から脱皮していく過程を知るうえで、このシングルカット集はとても重宝する。本来の資質は歌詞の巧さにあるが、ちゃんと再生すると何よりも伴奏陣の巧さが光る。失礼な言い方だが、あの声でちゃんとセッションバンドと駆け引きしているのである。歌伴のテイクにボーカルブースでカラオケを吹き込むのとは全然違うのは明らかだ。時折、10歳若い妻に「昔、恋人と聞いてたでしょ?」と訊かれるが、オレはそれほど歳じゃない! と言い張ることにしている。多分、1990年代のヒット曲と勘違いしているのだろう。それくらいエバーグリーンな歌である。 |

|

中島みゆき:Singles

「失恋歌の女王」と言われたポニー・キャニオン時代のシングルをまとめた3枚組。多くの人は「時代」だけカラオケでリクエストするのだろうが、聴きどころは高度成長期の未来志向に萌えたった昭和ではない。末期的な売れ線を演じた最後の負けっぷりといい、そこまで追いつめられる過程を辿るにしたがい、アイドル全盛時代に破滅する役どころ(白雪姫の悪の女王?)を降りることなく演じきっていたのだと思うと、アーチストたる人には売れないことにも意味があるという不思議な感慨に包まれる。

この時期にオールナイトニッポンのパーソナリティを務め、そちらの人気と入れ替わるようにレコードのセールスが落ちていくことも、何かのギャップを感じていただろう。つまり素のままで十分に人の心を掴むものを持っていたのに、何かが見逃されていたのだ。ほとんどの録音が昭和風のいわゆるラジオっぽい音で終止するのも特徴的で、しかも声も歌詞も暗い影が尾を引いているとなると、ナウいCDでのリリースに移行する時期の戦略とは徹底抗戦して「赤の女王」に扮すことも可能だったかもしれない。しかし、そうはならないシナリオで良かったと思えるほど、そのポッカリあいたブラックホールを1980年代に聴けるというのは実に希少である。 |

|

モノクローム/吉田美奈子(1980)

山下達郎との共作「Rainy Day」を含むアルバムで、超有名盤「Ride on Time」の姉妹盤のようなものである。他のアルバムでもコーラスガールとして実力をもつ自身の多重録音を駆使しており、より深くブラック・コンテポラリーを消化したサウンドは、むしろこの時代の日本でしか生まれない洗練されたものとなっている。同じ山下達郎ファミリーではEPOのほうが数十倍も売れたが、シティポップという言葉が独り歩きしている現在こそ、か細い声でドス黒い情念を歌うソウルの本質を味わうべきである。ソウル歌手で孤高の存在であるオーティス・レディングの歌唱を引き継ぐ歌手はいないと嘆く人は多いが、彼女こそ その後継者のひとりに挙げられてしかるべきである。 |

|

ただいま/矢野顕子(1981)

もともと即興的なピアノの名手で4人目のYMOのように参加していた頃、硬派なテクノを子供も楽しめるポップスの本流に読み直した点で今でも十分に新鮮な味わいをもつ。最初のアルバム「ジャパニーズ・ガール」から独自の世界観をもっていたが、前作がフルパワーでテクノポップにフィジカルにぶつかった力作だったのに対し、半年後に出したこのアルバムは何か置き忘れてきた記憶の断片を掻き集めた感じで、むしろアットホームな彼女の魅力が引き出されている。ともかく にゃんにゃん わんわん で音楽ができてしまうのだから、もはや怖いものなしである。実験的な無調音楽も含まれており、CMヒット曲「春先小紅」を期待して買った人は、いつ聞けるのかとドギマギして聴いていたかもしれない。 |

|

ラジオっぽい音を満喫すべくスピーカーの基本に立ち返れば、それは古い仕様のフルレンジ・スピーカーを後面開放箱に付けての再生となる。どのラジオもそうであったがフルレンジが後面開放箱に納めてあり、そのハキハキした反応で聴いてこそモノラル録音の魅力が際立つ。現在のHi-Fiフルレンジやウーハーのように、バスレフ箱に入れた重低音再生に特化された仕様では、200~800Hzの中低域の反応がボヤけてしまい、躍動感のない平板な音か、高域ばかり目立つバランスになってしまうのだ。まずは中低音から中高域まで、出音のタイミングが整った音で聴くことをお勧めする。

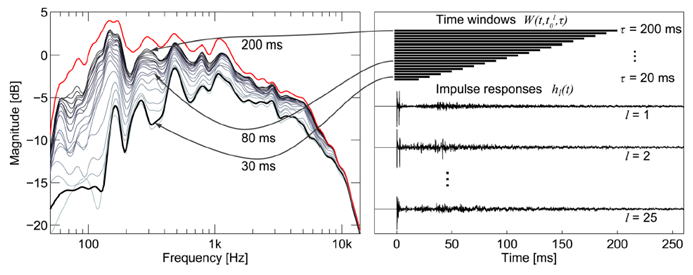

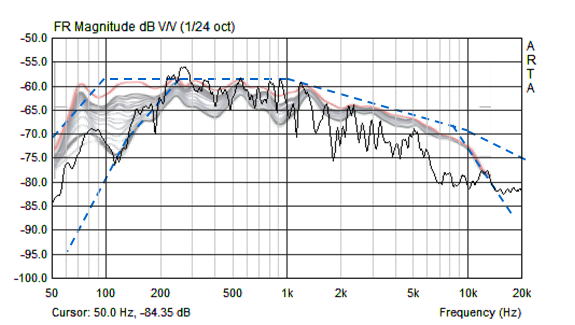

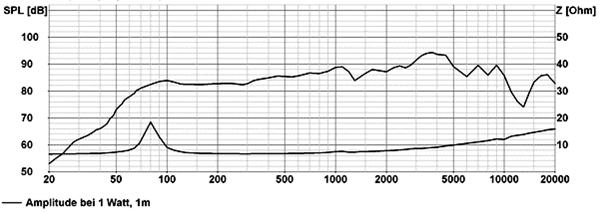

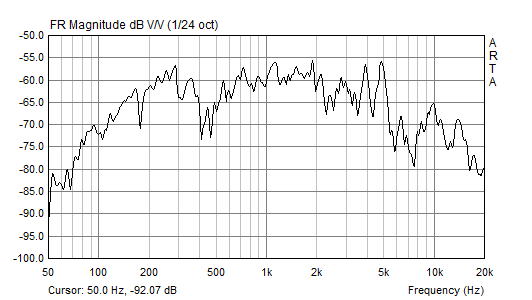

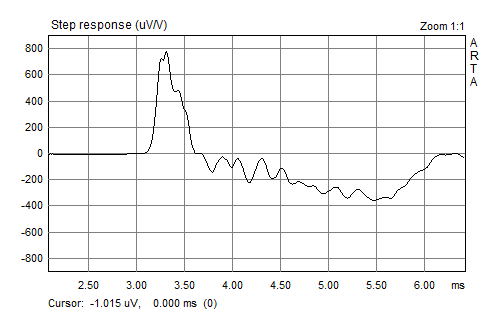

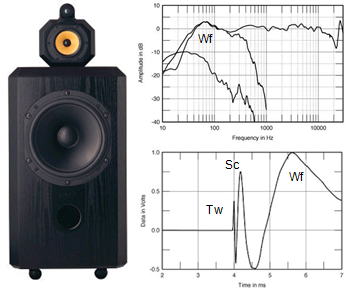

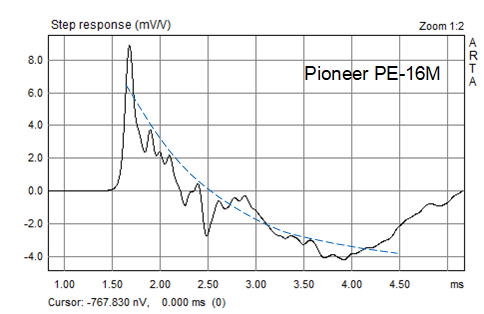

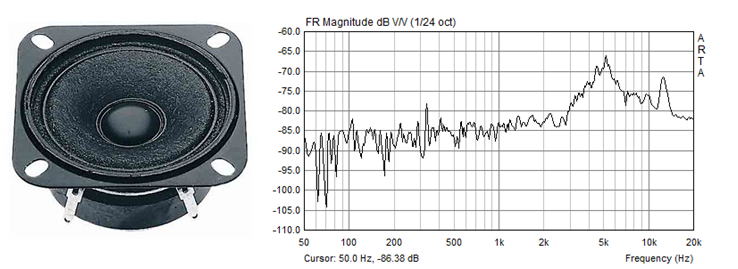

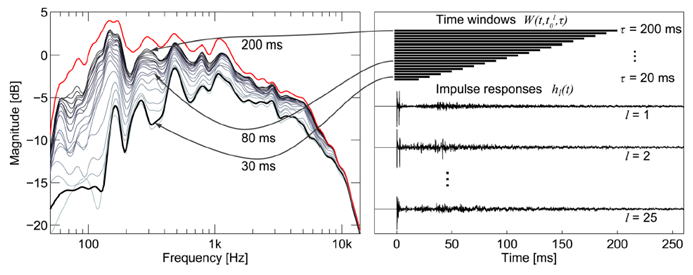

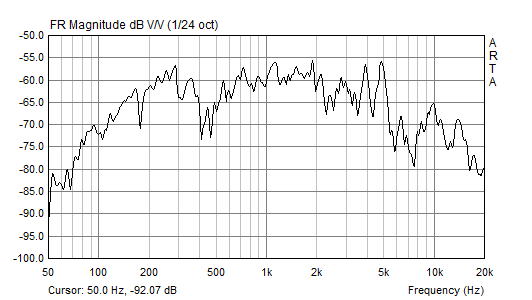

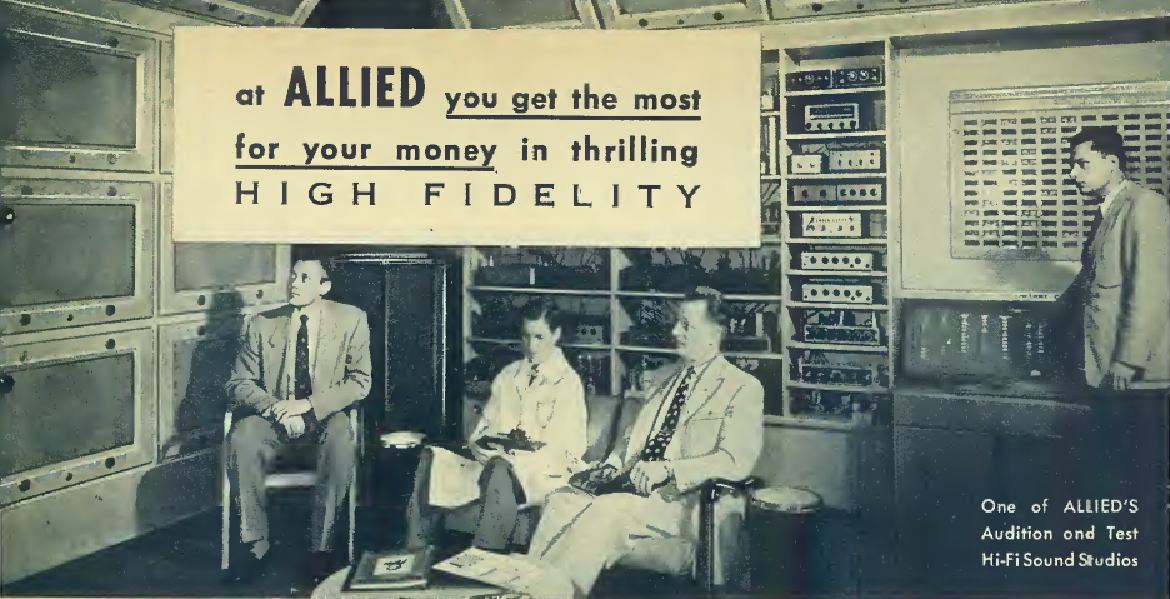

そこでお勧めするのは、16cmフルレンジのVisaton FR6.5で、同社には他に高性能なユニットもあるなかで、Qtsが高く平面バッフルでも使える点と、耐入力が高く音量を稼げる点、そして何よりも中高域のシャリっとした感触が決め手となる。斜め横から測った周波数特性では4~5kHzに強い共振がありトーンのアクセントになっているが、ステップ応答をみると最初の波形にピシッとしたピークがあるものの、それが思っているほど尾を引かないことが分かる。これをDIYショップで売っている板材を張り合わせた40cm角の後面開放箱に入れることで、ハキハキした躍動感のある音が生まれるのである。このユニットは能率がやや低めだが、耐入力が40Wあり、結構な音量でもヘタることがない。元は天井スピーカーに加え楽器用PAと言うだけあって、少々の無理も何とか受け容れてくれる根性持ちでもある。

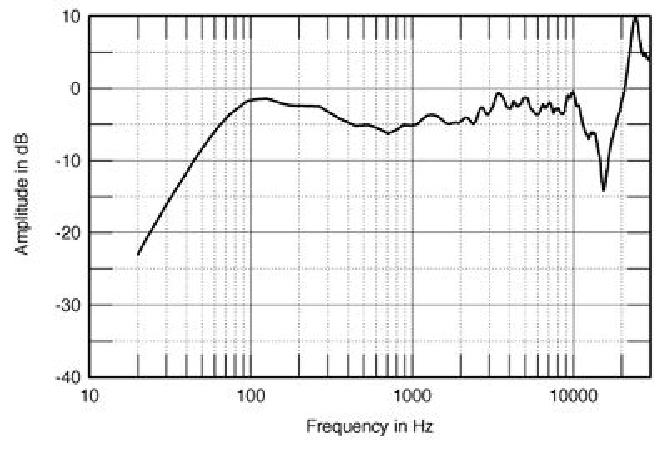

Visaton FR6.5の正面特性

DIY用のパイン板を張り合わせただけの後面開放箱

Visaton FR6.5を斜め45°から計測した周波数特性とステップ応答

しかし、たかがラジオの音を出すだけなのに、ここまでしなければならないのか? と思うだろうが、骨格を失った家電オーディオを再構築するのに、それぐらいの勢いがないとフルスイングで振り切った感覚が出ないのだ。1950年代のドイツ製真空管FMラジオ、1970年代の日本製ラジカセの実力とは、小出力でHi-Fiを楽しむためのノウハウの塊のようなものだと言っていい。コンポーネント・ステレオはそれを超えるものを目指していたのだが、無理に筋肉増強したバランスの悪いものに進化していった。ほとんどの人は、ラジカセのボーカル域でのタイムコヒレント特性を重視した音響設計から、正面を切ってグレードアップする術を見失っていったのである。

|

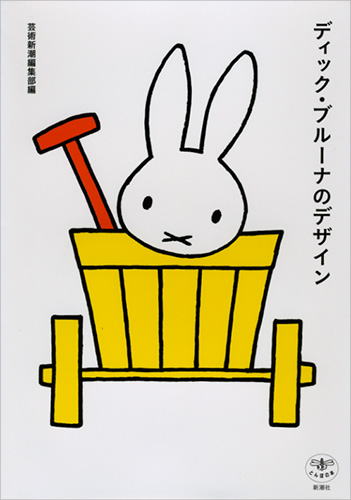

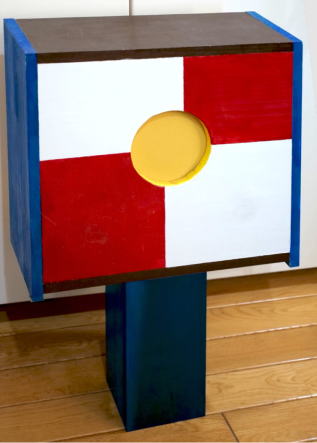

ディック・ブルーナのデザイン/芸術新潮社編(2007)

うさちゃんことミッフィーの絵本で知られる絵本作家だが、元は家業だった出版社の挿絵デザイナーとして出発した。この本は80歳の記念に編集されたものだが、晩年のブルーナ氏のアトリエでの仕事ぶりとともに、ライフスタイルを紹介しているのが面白い。トレーシングペーパーで輪郭を何度もなぞって表情を整える様や、微妙に震える線で仕上げること、6色に限定した彩色など、単純なデザインをストイックに描き続けたことが紹介されている。何よりも凄いのは、自宅からアトリエまで毎日自転車(40年前のイギリス製)で片道15分を3往復(昼食は自宅で)して通っている点で、国際的な名声におぼれず、豪勢なアトリエ兼自宅を構えたり車での移動など考えずに、ずっと自分のテリトリーの中だけで往復する日々を繰り返していたことである。小さな絵本の世界観を守るのに、これほどの努力はないのではなかろうか? |

|

北欧ファブリック図鑑/NEKO BOOK編

どこかで見たような昭和モダンな文様が多いのだが、意外にもフィンランドやデンマークのものがオリジナルなことが多い。北欧諸国はドイツのバウハウスの影響を色濃く残して、工業製品における意匠について教育機関も含め国家戦略として後押ししたことで知られる。マリメッコのウニッコばかりが有名だが、その裾野は広く、たかが布切れ1枚のデザインでも、デザイナーの名前が残されており、それでいて家族的な共存共栄の雰囲気を保っているのは、背後に国民を豊かにしようとする大きなビジョンがあってのことだと感じる。伝統は1990年以降のデザイナーにも引き継がれており、国際的な人種を問わない受け容れも行われている。 |

【音楽をモノラルで聴く意味】

もはや半世紀も前に128chのマルチチャンネルミキサーでのステレオ録音がデフォルトとなった現代にあって、私のオーディオ装置はモノラル試聴である。しかも、ステレオ録音もわざわざモノラルにミックスして聴いている。これには意味がある。

1980年代の録音スタジオと1930年代の大型ラジオ

ひとつは、ミュージシャンのパーソナリティは一人称の個性であり、集団による多数決ではないという歴然たる事実に照らし合わせると、モノラルでの試聴はもはや必然と考えている。

もうひとつは、自分の生活空間というか、部屋の広さでのリアルな感触は、広大なステレオ会場にあるのではなく、人間が一人そこに居てもらうスペースが現実的なことだ。つまり大勢に囲まれることが本物ではなく、自分の生活スペースにミュージシャンが訪れて演奏してくれるような感覚が、自分にとってリアルな音の接し方であると思っている。通常はこれを進化論のように語りたがるのだろうが、実は人間の実存というものは何も変わっていない。つまり三つ子の魂百までという諺通り、パーソナリティは誰の人間にも魂のように存在していて、音楽はそれを語りかける芸術なのである。どれだけ大勢の人に伝えられるかは、手段であって、その本質ではないのだ。

1950~70年代までアンプ出力は10年置きに10倍に上がっていった(ショウビズも好調?)

この2つの要件をかけ合わせると、自分の部屋に置くオーディオの機能として、遥か昔に録音されたミュージシャンの演奏がもつパッションを、現実の事として肌で感じたいならば、私にとってモノラル試聴が一番適切なのである。コンサートホールなどライブ会場の違いなんて表現しなくていい。どれだけ大勢のオーディエンスに囲まれているかなんてのも興味がない。私と音楽の距離が、ミュージシャンとマイクの距離そのままで伝われば、音楽は時代を超えてリプロデュースされるのである。

1940s、1950s、1960sと時代は変わってもマイクの音は変わらない

超大物ミュージシャンが語りかけるプライベートな音楽は、その人自身がもつ魅力が何であるかという本質的なものをクローズアップしてくれる。それが再生できないオーディオ製品は欠陥品だと思うがいい。

|

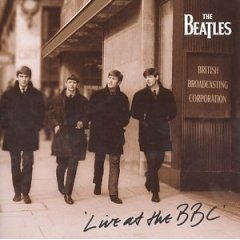

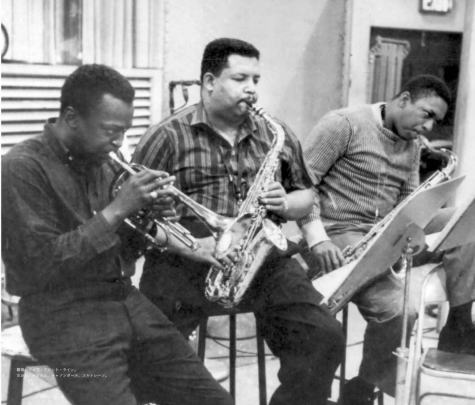

ザ・ビートルズ/Live at the BBC(1962-65)

ビートルズが煩雑にライブ活動をしていた頃、BBCの土曜枠で1時間与えられていたスタジオライブで、これを切っ掛けに国民的アイドルにのしあがった。曲目はアメリカのR&Bやロカビリーのカバーが中心で、理由がレコード協会との紳士協定で販売されいるレコードをラジオで流してはいけないという法律の縛りがあったため。このためアメリカ風のDJ番組をやるため、国境の不明確な海洋の船から電波を流す海賊ラジオが増えていったというのは良く知られる話だ。ここでのビートルズは、若々しさと共にパフォーマンス・バンドとしての気迫と流れるような熟練度があり、いつ聞いても楽しい気分にさせられる。それとリボンマイクで収録した録音は、パーロフォンのようなデフォルメがなく、自然なバランスでバンド全体のサウンドが見渡せるように収録されている。ちなみに写真のメンバーが全てスーツ姿なのは、衣装ではなく当時のBBCへの立ち入りがネクタイを締めてないと許可されなかったから。 |

|

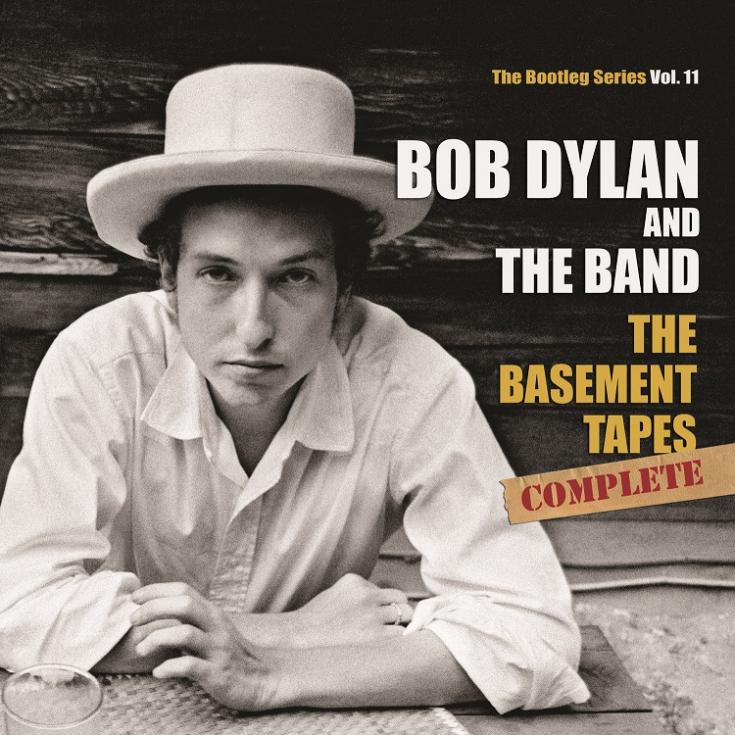

ボブ・ディラン/ベースメント・テープス完全版(1967-68)

フォーク音楽をエレクトリック・バンド化する方向転換により、フォークの貴公子から反逆者へと一転したディランだが、1966年夏のオートバイ事故以降、表舞台から姿を消していた隠遁先の小屋にザ・バンドの面々を集めて楽曲の構想を練っていた、というもの。録音機材のほうは、アンペックスの携帯型602テープレコーダーで、フォーク音楽の蒐集にご熱心だったアルバート・グロスマンがピーター・ポール&マリーのツアー用PA機材から借りた。ディラン自身は、自分の詩と楽曲に対する独自性をデビュー当初から認識していて、著作権登録用の宅録を欠かさない人でもあったから、そうした作家業としての営みが専任となった時期にあたる。もしかすると自らをパフォーマーとしての活動は停止し、作家として余生を過ごそうとしていたのかもしれない。しかし、このスケッチブックの断片は、楽曲のアウトラインを知らせるためのテスト盤がブートレグ盤として大量に出回り、それを先を競ってレコーディングした多くのミュージシャンたちと共に、ウッドストックという片田舎をロックと自由を信託する人々の巡礼地と化した。今どきだとYouTubeで音楽配信するようなことを、非常に厳しく情報統制されていた半世紀前にやってのけたという自負と、これから生きるミュージシャンへのぶっきらぼうな彼なりの伝言のように思える。

|

|

エリック・クラプトン/Unplugged(1992)

かなり時代は飛ぶが、MTVでのビデオ収録音源ということで放送規格の範疇に入れた。デジタル録音がようやく完成形に近づいた時期に、同時にシーケンサーによる打ち込み&コピーでの音楽製作も可能になり、そうした流行に抗うかたちで挑戦したシリーズ物のひとつで、クラプトンの溺愛するブルースを静々と歌い上げている。とはいえMTVのスタジオライブという仮想現実的なかたちでの提供となり、使用マイクもシュアー58、AKG

C1000Sとアマチュアでも購入できるもので済ますなど、むしろ現在のYoutubeに近い方法で挑んだパフォーマンスだったことが判る。もちろん音質はテレビと同じで、カメラワークに合わせて的を絞ってクローズした音像で、それほどレンジを広げずに少し薄っぺらい音に仕上がっているが、自分のオーディオ装置がテレビ以下なんてことを暴露するようなことにならないことを祈る。 |

|

世界遺産 ル・コルビュジエの小屋ができるまで/藤原成暁・八代克彦(2023)

日本の”ものつくり大学”の建築学科の実践プログラムとして企画された、カップ・マルタンの海辺に作られたル・コルビュジエの終の棲家、休暇小屋(1952)の実測とレプリカの製作記録である。既に1924年に「小さな家・母の家」を完成し、1929年の近代建築国際会議(CIAM)では「生活最小限住居」についてプレハブ住宅を発表していたが、晩年になって「ユニテ・ダビタシオン」の建設と並行して企画されたのが、この木造の休息小屋である。人間の身体によって測定されるモジュロールの実践もあってか、あらためてそのディテールを再現してみると、全く無駄のない構造をもっていることが判る。「森の生活」を著したソローの言う通り、人間は他人と同じ生活をしようとあくせく働く生き物であるのに、本当に必要なものはそれほど多くはない。小屋とは第一に身体と生活を委ねられる場所であるべきなのだ。 |

ステレオ録音はステレオスピーカーで聴くのが原音だと思う人は多いが、私は迷わずモノラルにして聴く。そのほうがミュージシャンのパーソナリティが引き立つからだ。仮想空間での役割分担に気を取られていては、ミュージシャンが体当たりしてくるパッションを感じ取るまでに楽曲が終わっているように感じる。では、ステレオ録音をどうやってモノラルにミックスしているかについて紹介しよう。

ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、よく「ステレオ⇔モノラル変換ケーブル」として売られている良く行われている方法である。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。 ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、よく「ステレオ⇔モノラル変換ケーブル」として売られている良く行われている方法である。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

次に大型モノラル・システムを構築しているオーディオ愛好家に人気があるのが、ビンテージのプッシュプル分割トランスを逆に接続して、2chをまとめる手法で、巻き線の誤差のあたりが良い塩梅におさまると、まろやかなモノラルにできあがる。しかし、これもプッシュプル分割用トランス自体が戦前に遡る古い物しかなく、そのコンディションもまちまちで、当たりクジを引くまで1台5~10万円もするトランスを取っ換え引っ換えしなければならず、一般の人にはお勧めできない。ひどいときには600Ωの電話用トランスをハイインピーダンスの機器につなげ、高域を持ち上げて音がよくなると勧める店もあったりと、イワシの頭も信心からと言わんばかりで、何事も自分の耳で確かめなければならない。

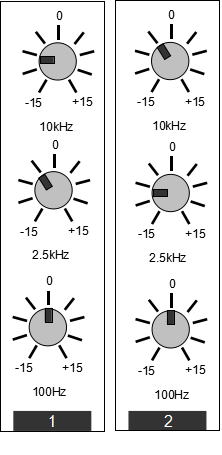

最後に私が実践しているのは、ミキサーの2chの高域成分をイコライザーで互い違いに3~6dBのレベル差を出して合成することで、昔の疑似ステレオの逆をいくやり方である。「逆疑似ステレオ合成方式」とでも名付けておこう。これだと情報量が過不足なくまとまって、高域の潤いも失われない。

一時期、電子音楽はコンピューターが自動的に演奏するかのような思い込みがあったが、実は人間が汗水流してパフォーマンスすることには変わりない。そのフィジカルな肉感を再現できないと、テクノロジーがもつシニカルなユーモアは理解できないままだろう。Jensenはその初期の電子楽器のオリジネーターなので、意外に相性がいい。その理由は、電子楽器に不足しがちなダイナミックレンジや切れの良さ、そして程よく脂ののった音の艶など、楽器として鳴らしきるノウハウが詰まっているようなのだ。

|

ブリジット・ライリー展カタログ/DIC川村記念美術館編

ミニマム音楽の大家にテリー・ライリーがいるが親戚ではない。1960年代に突如として現れた縞々模様の抽象画家である。今ならコンピューター・グラフィックスで簡単にできると思うだろうが、実物をみると人の身長に匹敵するその大きさにまず圧倒され、そして近づいて見てその繊細で揺るぎないカラーレーションに舌を巻く。それが10数枚で部屋中を覆うとき、展覧会は光りの渦に巻き込まれて、歩く先までねじれてみえる感触があった。2018年の展覧会ではアフリカ風のコントラクションで描かれた最新作も展示されていたが、テキスタイルのデザイナーとしても非常に優秀なところを、ファインアートの画家として生涯を貫いた凄さもある。それでいて誰もが威圧感を感じない優しさも持ち合わせているのだから、抽象絵画といえども人柄が現れてくる好例だとも言える。 |

|

テレムジーク/シュトゥックハウゼン(1966)

1960年代の電子音楽の最前線の記録で、プレートリバーブならぬドラを様々な道具で叩いたりこすったりするマイクロフォニーI、ハモンド・オルガンと4声合唱によるマイクロフォニーII、そしてNHK電子音楽スタジオで製作されたテレムジークの3本立て。ちょうど電子音楽がテープ編集を織り交ぜたコラージュ作品から、純粋な電子音による音響世界へと踏み入れた時期で、楽譜としても図系譜による抽象的パターン(電気的な配線図?)に彩られている。個人的には1980年代に生放送をラジカセで聴いた「テレムジーク」が印象的で、まさにラジオがそれ自身の声を発して話すオブジェのようになったのを覚えている。つまりオーディオにおけるロボット三原則を免脱した暴走が起きていたのであり、トランジスター自体がもつノコギリ波、ラジオの混変調、テープの転写&逆回転など、電気製品としてあってはならない故障のほうが、エントロピーの崩壊法則に則った電子機器の本音ということが判る。これと同じ時代に円谷プロがウルトラQで、超音波が人間の生理活動を破壊するシーンが多くみられたが、おそらくそれを開発したマッドサイエンティストこそシュトゥックハウゼン博士に他ならないと思う。 |

|

放射能/クラフトワーク(1975)

舞台で四角いシンセサイザーの前にロボットとなって立つネクタイ姿の男たち、という特異なパフォーマンスで一世を風靡した電子音楽のパイオニアのような存在だが、日本では必ずしも熱狂的に迎えられたわけではなかったように思う。というのも、ユリゲラーやブルースリーに熱狂していた当時の日本において、感情を殺したテクノポップスは夢物語では片づけられない、四角い満員電車で追体験するただの正夢だったのだと思う。標題のRadio-Activityというのは、古いドイツ製真空管ラジオを模したジャケデザインにもあるように、レトロなテクノロジーと化したラジオ放送を活性化する物質とも解せるが、原子力が一種の錬金術として機能した時代が過ぎ去りつつある現在において、二重の意味でレトロフューチャー化している状況をどう読み取るか、その表裏の意味の薄い境目にディスクが埋まっているようにみえる。例えば、放射能と電子を掛け合わせたものは原子力発電による核の平和利用なのだが、そのエレクトリック技術に全面的に依存した音楽を進行させたのち、終曲のOHM Sweet OHM(埴生の宿のパロディ)に辿り着いたとき、電子データ化された人間の魂の浄化を語っているようにも見えるが、楽観的なテーマ設定が何とも不気味でもあるのだ。おそらくナチスが政治的利用のためにドイツ国民の全世帯に配った国民ラジオのデザインと符合するだろう。

|

|

ミュージック・フォー・エアポート/ブライアン・イーノ(1978)

環境音楽の第一号として発表された空港ロビーのためのBGM音楽。ミニマル音楽をポップスのヒット曲の領域まで押し上げたアルバムとしても知られるが、空間デザインの一環としてマリー・シェーファーなどが提唱した音環境デザイン(サウンドスケープ)にもつながる、オーディオにおけるフューチャーリズムの結晶のようなものだ。それは機内の酸素濃度を保ちながら宇宙空間まで最速で飛ぶジェット機のなかで、無音の空間に残る機内の空気の存在を知らせるために鳴り響く確認信号のようにも思える。絡み合う音の時間的な重なり合いの違いは、地上との時間的な流れの違いを象徴してるように聞こえ、約10分の無重力空間の旅に誘っているようだ。このアルバムは1980年代以降のニューエイジ音楽の更盛と重ね合わされるが、むしろ空港ロビーという商業施設をテーマに置いた時点で、それまでの人間の隠された才能を引き出すニューエイジ思想との決別を意味しており、二重の意味で70年代のポップカルチャーからの離脱を宣言したのである。 |

|

BGM/YMO(1981)

一端 日本発のテクノポップのジャンルを決定付けた後に、元の電子音楽風の凝ったアレンジに挑んだ問題作。同じ頃にハービー・ハンコックがヒップホップをおいしく利用した迷作を送り出しているだけに、ラップを揶揄する楽曲もあったり、むしろ混沌とした都市像を再び見つめ直す点で、マイルス・デイヴィスのビッチに似た感触も感じられる。録音のほうは、一端は3Mデジタルマルチで収録した素材を、アマチュア用のアナログオープンリール(タスカム80-8)に通して音調を整えたという。結果は細野晴臣が言う深く柔らかい低音と、アナログシンセのような豊かなグラテーションで混ざりあった有機的なサウンドに仕上がった。コンピューター音を使用することで個性が失われがちと捉えられたテクノ音楽に対し、結局音楽を作り出すのは人間自身であるという解答ともいえる。 |

|

NOVA/広瀬豊(1986)

バフル期の日本の音楽なんて派手派手なものばかりだろうと思うだろうが、意外にも静謐な環境音楽も流行っていた。このアルバムは、ミサワホーム総合研究所サウンドデザイン室が企画した環境音楽シリーズ「サウンドスケープ」のひとつとしてリリースされたものだが、そもそも日本的な価値観のなかに諸行無常というのがあるが、無為自然の世界を表現する音楽は、例えばジョン・ケージが龍安寺の石庭をリスペクトした曲の感覚が西洋的でずれていたように、21世紀になってその存在感というか価値観を見出された感じ。あの頃みた未来の音楽の夢は、生命の途絶えた地球上で、人工頭脳が勝手に操作して音を楽しんでいるような風情だったように思える。実はこういう音楽も1980年代はライブ演奏をしていたんですよ。不思議な時代だった。 |

|

スタンダーズ/トータス(2001)

シカゴ音響派と言われた1990年代アメリカのインスト音楽のひとこま。とはいえ、今どきだと全て打ち込みでもっと複雑なものをやってしまいそうなところだが、そこは生演奏可能なフィジカルな範囲で留まりつつ、クールな情念を注ぎ込むよう心を配っている。ここでのスタンダード=ポップスの定義は、ジョージ・シーガルの彫像作品をポップアートと呼ぶくらい意味のないもののように感じる。トータスを知ったのはベスト・ヒット・USAで、小林克也さんがクールなMTVの新しい潮流のようなことで紹介していた。MTVも成熟してテレビ用プロモーションの焼き直しになりつつあった時代に、何かしらアートなものを捜した結果だろうが、こんなこと覚えている自分も何なんだろうと思う。 |

|

Repeater/Sunao Inami(稲見 淳)(2003)

普段は兵庫の山奥にある限界集落で辛子栽培をしながら過ごしているキーボードプレイヤーで、この世代でアナログシンセ(Waldorf the WAVE)を駆使して演奏するという点では珍しい感じもするが、ちなみにWaldorf

the WAVEは、小室哲哉がステージパフォーマンスで弾いていたが、同じシンセミュージックでも使い手次第でこうも変わるというお手本のようなもの。1995年頃から自宅のCAVE

Studioに60種類ものアナログシンセを埋蔵しているというので、楽器への思いはかなり強い感じがする。作風については、1970年代のタンジェリンドリームに似ていると言ったら本人は喜ぶか判らないが、特にコンセプトに拘らず自由に曲想を練り上げていくのに自然な感じに収まり、結局は作り手の感性でしか音楽は造れないという当たり前のことをやっているように思える。即興演奏で鍛えた手腕は、他の分野との幅広いコラボ活動にも表れていて、変貌自在な自我の表出を保ちつつ、相手に合わせていい意味で伴奏にも徹することのできるタフな面を兼ね備えている。 |

|

a sign 2(2020)

日本において「尖端的」音楽を積極的に取り上げ、周囲のアートシーンを巻き込みながらコミュニティーの育成に努めた阿木譲のクラブに集った、電子音楽のパフォーマーやプログラマーの新鋭15名のコンピ2枚組。この手の音楽は即興性の強いパフォーマンスとして存在することも多いうえ、CD屋さんのインディーズ・コーナーに雑多にまとめられて埋没しやすく、自分自身なかなか知ることも手に取る機会もなかったのだが、このようなコンピはアーティストの索引にもなって便利なものである。そしてなによりも提供された楽曲がどれも一途な思いをまっすぐに目指しているのを感じる。映画・アニメや美術館とのコラボなどなくとも、音響作品だけで存立しうる地平線に向かってどこまでも走り続けているように思う。地平線はおそらく聴き手のイマージナリーとの共感だと思うのだが、直接クラブなどに訪れない私のような視聴者は、さらに伝わりにくい彼岸のリスナーとなる。ここでは、その気持ち届いてますよ、とだけメモしておきます。 |

建築家 板倉準三展カタログ

2009年に没後40周年を記念して催された建築(モダニズムを生きる|人間、都市、空間)と家具(モダニズムを住む/住宅、家具、デザイン)の回顧展のカタログだが、ル・コルビュジエに学ぼうと戦前に単独で渡仏して助手として働き、帰国した後は戦後日本のモダニズム建築、さらにグッドデザイン賞の審査など多方面に渡り活躍した。有名な家具デザイナーなら柳宗理、建築家なら丹下健三が居るものの、師にならって建築と家具のマルチなデザインを行い、モダニズムを人間の生活に役立てようとする意志は、もっと早くから評価されるべきだったと言える。逆にそうさせなかったのは、理論よりも仕事一途に駆け抜けた、その気質によるのではないかと思われるのだ。 |

【昭和とはミッドセンチュリーなこと】

さてノスタルジーを誘う昭和とは何ぞや? という問いかけについて考えてみたとき、今は無いということが前提になるにしろ、なぜか身近に感じる何かということになる。つまり、今在るものは別に特別視することでもないし、全く知らない十二単で過ごす平安貴族の生活を懐かしいなんて言うと、どこかネジが飛んでるように思われるだろう。つまり現代の生活に結びつく繋がりを感じさせつつ、昔話として自慢できるようなものでなくてはならない。私はエレクトリックやモータリゼーションが本格的になって、実用主義に徹したのは1950年代だと思うのである。いわゆるミッドセンチュリーという時代区分にあたる。

日本でミッドセンチュリー・スタイルというと、欧米のビンテージ家具を指すことが多い。その理由の多くは、同時代の日本の家財道具の耐久性が著しく悪いことと関連している。ビンテージと言えるほど長持ちせずに朽ちていくことのほうが多いのだ。と言っても、湿気に加えカビやサビの出やすい気候なゆえ、欧米製だからとメンテナンス抜きには長持しない。そういう気候で養われた日本製の工業製品が、欧米で故障の少ない安定性を誇るのは当たり前だったのかもしれない。

ラジオっぽいローファイな音と言っても、コダワリがないわけではない。この辺は霞を喰って生きる仙人のように思う人もいるだろうが、実は飢え乾いたハングリー精神で、あらゆる音楽を聴き続けている。クラシックとロック、歌謡曲と、何かれなく平等に聴いて、それが音楽を理解する手助けになっている。オーディオ装置を、クラシック向きだとか、ジャズ向きだとか、音楽ジャンルとの相性で選ぶなら、それは不完全な装置だといえよう。というか、音楽をジャンルで区切って理解すること自体、音楽そのものの理解に隔たりがあると思うのだ。そのためのオーディオ装置への私自身のコダワリは、実は強烈にあるのだと言わせてもらおう。このために乗り越えなければならない、いくつかのハードルについて述べてみよう。

|

ここまで録音規格の進化に伴う音楽史の世代間ギャップを滔々と愚痴ってきたが、ハイファイ録音の原点を、1940年代末にLPレコードが開発された時期に据えたとき、ハイファイ化される以前の録音と、そうでないローファイな録音とが混在し、互いに影響しあっていた時期が、1940~50年代ということになる。

ミッドセンチュリーを彩ったモダンジャズやブリティッシュ・ロックの名盤など、ある特定の音楽ジャンルを極めるべく、初期プレス盤を買い漁り、当時の最高級のオーディオ機材を集結するのもビンテージの妙味だが、より汎用性のある1950年代のジュークボックスやラジオ電蓄の音響設計を踏襲することで、その前後に起こった様々なリソーズを網羅できるし、そのほうが断然楽しいのである。

レコードが先かオーディオが先か…どこか迷路に迷い込むようでもある

ビンテージ・オーディオで気を付けたいのは、さすがの欧米製でも耐久性の高いプロ仕様のものしか残っておらず、むしろビンテージと言うとアルテックが大勢を占め、JBLやタンノイであっても1950年代の製品を見つけるのは至難の業である。モノラルカートリッジもオルトフォン、GEバリレラぐらいで、シュアーやデンオンは1960年代からである。現実的には社史に描いてあるブランド・ストーリーをそのまま信じ込んで、ミッドセンチュリー・スタイルと言っているだけだ。

もうひとつは、音楽ソースについても、ひと昔前まで、状態の良い音質で聴けるものはモダンジャズぐらいなものだったことにも一因となっている。欧米でもロカビリー、ブルースはまだSP盤(78回転のシェラック盤)が中心だったし、懐メロ・流行歌はテレビの登場で買い控え状態、クラシックでさえ後の時代にモノラル=廉価盤として売られたため、盤質もマスターテープも粗悪だった。そのモダンジャズでさえも、1970年代にJBLの4300番シリーズでオーディオ素材として再評価されるようになったぐらいで、それ以前に活かしきれるオーディオ機器が身近に無かったと言っても過言ではない。そのため過剰に音圧の高いジャズ・オーディオという特殊なスタイルが生まれ、他のジャンルと峻別するようになっていった。

同じ機材を揃えても自宅で真似できなかったジャズ喫茶の音(実は1970年代の機材を使用)

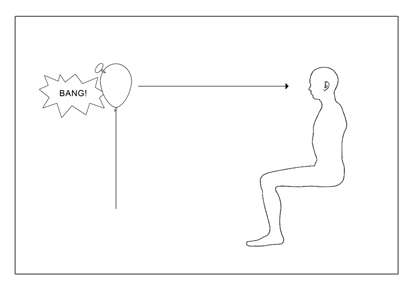

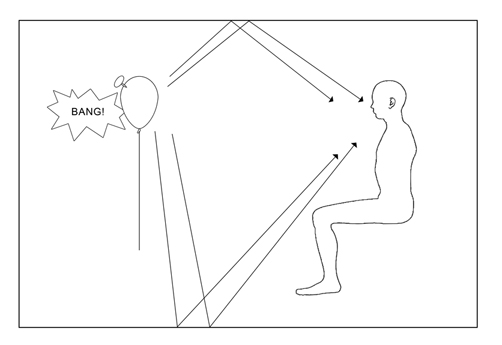

もうひとつの問題は、ステレオ装置の出現以降に、ミッドセンチュリー時代のモノラル録音を押しなべてステレオ・スピーカーで聴くようになったことで、それはモダンジャズの愛好家から、クラシックまでも、どのジャンルでも判を押したように、2台のスピーカーの真ん前に独り用のソファを置いている光景が見られるようになった。これは映画館のような劇場型の音響を小さな部屋で再現しようとした、ステレオならではの配置なのだが、モノラル録音の聴き方としては正しくない。ミッドセンチュリー時代のどの写真をみても、モノラル録音は斜め横から聴いていたのだ。これはシュアー社のカタログをみても明らかな正式のものである。

GY氏の筆舌によってクラシック愛好家の鉄板メニューとなった黄金の組合せ

昭和のステレオで大失敗したのが、ラジカセからステレオ・コンポに一気に鞍替えした結果、聴く音楽まで変容させたことである。つまりラジカセで聴くような音楽は本格的なものではないと捨てに掛かったのである。これはオーディオをグレードアップさせたが、音楽への探求心を捨て去ることを余儀なくさせた不幸を生み出すこととなっている。簡単に言うと、昭和のオーディオの進化は、ラジカセからのグレードアップに失敗した歴史でもあったのだ。それは広帯域でフラットな再生というHi-Fiの定義そのものに由来しているとも言える。しかし、現実の選択は甘く切なく、同じ規格に添って作られているはずが、両極端に振れていたのが1970年代以降のオーディオ業界だったと言える。

同時代なのだが既に世代間ギャップを感じさせるオーディオ広告(1970年代)

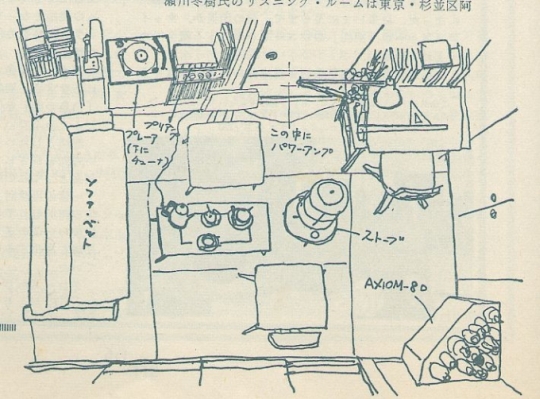

このような迷える日本のステレオ事情のなかで、高音質=高級品という思い込みを質すべく、清貧の思想を問いた批評家は、瀬川冬樹氏が最も有名かと思われる。Axiom

80フルレンジを45シングルで鳴らしたときの感動秘話は、まさかこんな小さな畳部屋で営まれたとは誰も想像できないだろう。しかもクラシックのモノラル試聴である。というのも、その思い出を書いていた頃の瀬川氏は、JBL

4343を如何に鳴らしきるか、まるでエベレスト山を登頂するかのようなオーディオ猛者だったのに、全くその反対の体験談のほうが一人歩きしてしまったからだ。しかしこの話に多くの人が喰い付いた理由は、実際そういう心からの満足感をオーディオに抱く人が少ない、むしろ飢えているというほうが正しいのだ。

AXIOM80とまったり過ごす若かりし瀬川冬樹

このように、一言でミッドセンチュリー・スタイルのオーディオと言っても、過去のブランドストーリーとして語っているのか?、モノラル録音のリソースが整っているのか?、モノラル録音の音質をステレオ装置で評価していないか?、などなどの疑問だらけの状態なのだと知ることかからスタートしなければならない。その結果、同じ演奏家の同じ録音であっても、オーディオ環境によって印象がバラバラな状態になっているのだ。

|

ラジオ風の懐かしい音を再現するにも、21世紀に入ってレトロとかビンテージという定義が曖昧になっており、1970年代でさえ半世紀も前のことだと言えば、それを体験して覚えている人も限られてくるだろう。ことさらオーディオ装置にとってありがたいレトロ感というのは、それが記憶にとどまりにくい音質についてのことなので、さらに曖昧になっていく。

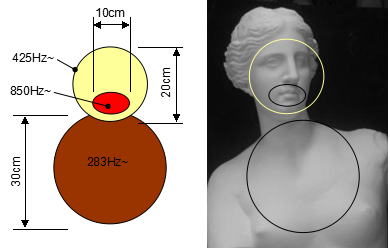

私は人間が音楽に感動する要素は、人間の聴覚における社会性を育んできた言語的ニュアンスにあると思っている。つまり音楽の大方の情報は200~6,000Hzぐらいの範囲に納まっているのだ。そいういう意味もあって、私はスピーカーの機能性として、まず第一に人間の声をリアルに表現することを大事にしている。

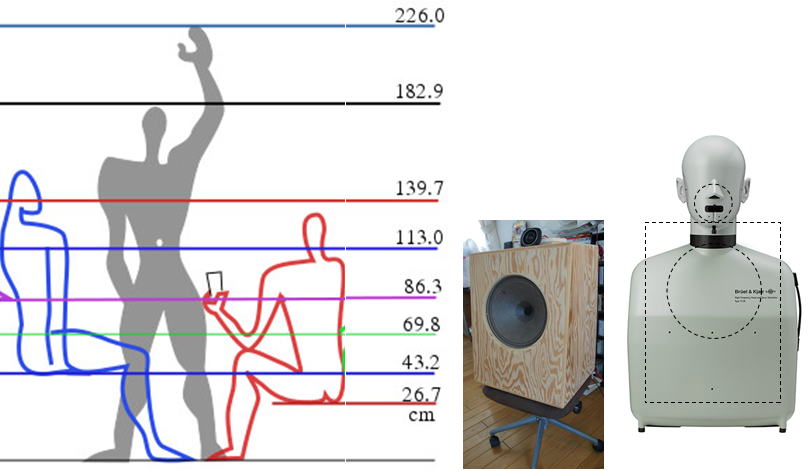

そこをさらに踏み込んで、スピーカー径を大きめの30cmとしている。その理由は低音の増強のためではなく、200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、表現のダイナミックさに欠ける。

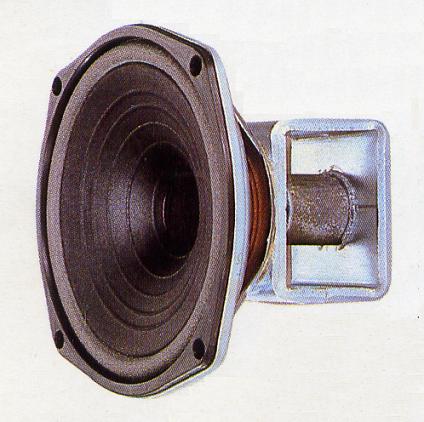

このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたJensen C12Rのようなエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。よくスピーカーの再生能力としてフルボディという言葉が使われるが、モノラルの場合はスピーカーそのものの大きさが等身大であるべきだと思っている。

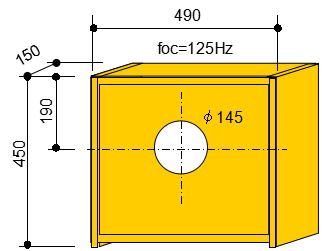

それと、スピーカーのダイレクトな振幅をじゃましないために、エンクロージャーを後面開放箱にしている。これはJensen C12Rの共振尖鋭度Qts(最低共振周波数fo付近でのコーン紙の動きやすさを示す数値)がQts=2.5という、ガチガチなフィックスドエッジだから可能なことでもある。逆に通常のバスレフ箱用に設計されたQts=0.3~0.5ぐらいのフリーエッジでは、後面開放箱に入れるとフラフラして使い物にならないので注意が必要だ。例えば同じJensenでも高級なP12NはQts=0.7で、バスレフポートの間口が広い、古い設計のハスレフ箱に合ったものとなっている。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

唇の動きに見とれるか、顔を眺めてうっとりするか…

やっぱり胸元まで見ないと実体感が湧かないでしょ! |

裏蓋を取って後面解放! |

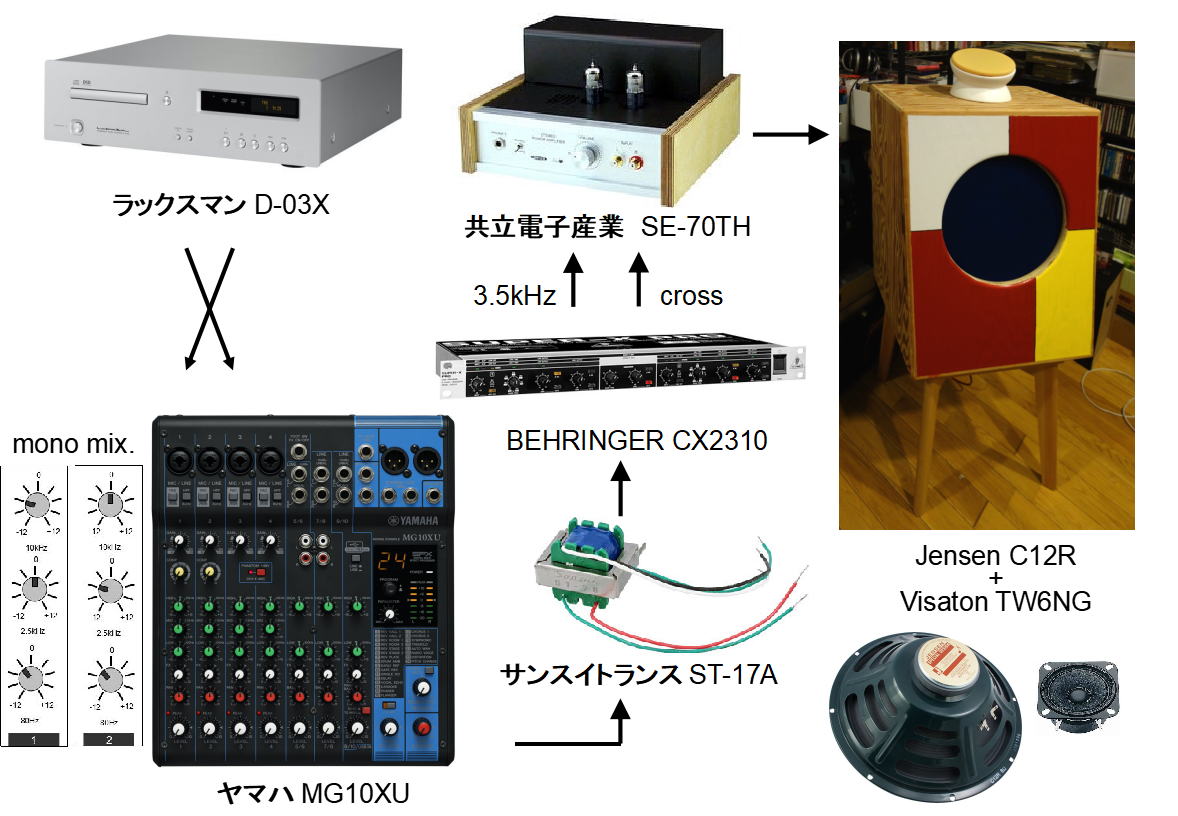

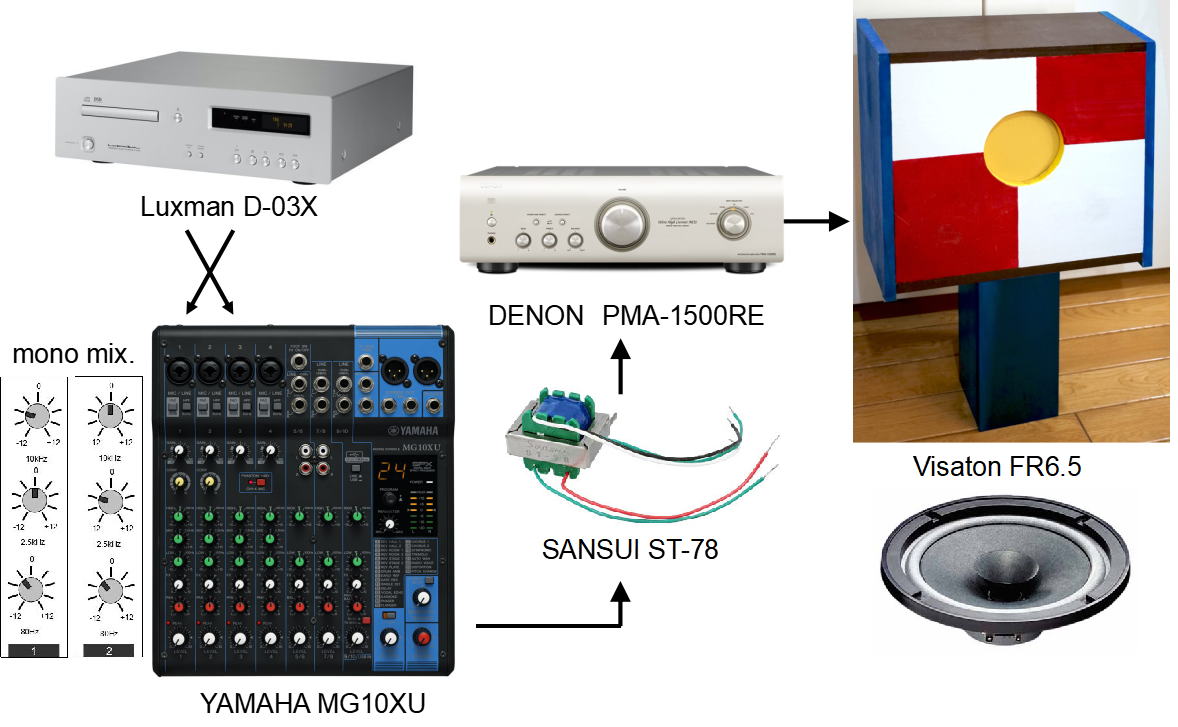

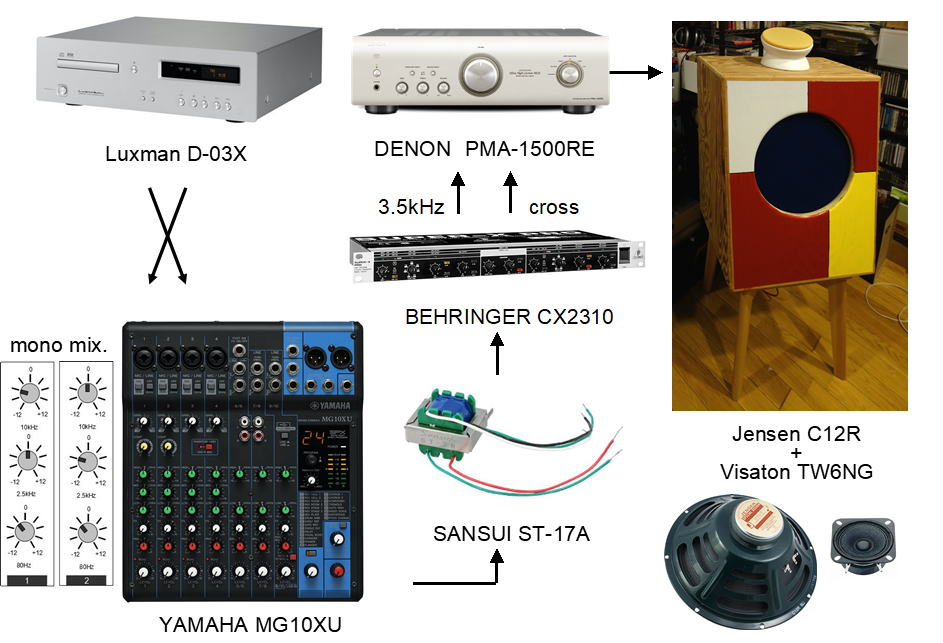

かくして、私が現在のラジオっぽいレトロなオーディオ装置に行きつくのにマイルストーンとしたのは、現在も製造し続けているオーディオ製品のレジェンドたちで、1947年に開発された大口径PAスピーカーのJensen

C12R、1950年代のドイツ製真空管FMラジオのコーンツイーターを模したVisaton TW6NG、そして昭和30年代の日本製トランジスターラジオに実装されたサンスイトランス

ST-17Aだ。この現在も製造し続けているレトロオーディオ三種の神器のほかは、卓上ミキサー、CDプレイヤー、チャンネルデバイダー、MOS-FETプリメインアンプなど、21世紀に設計され製造されている機器を使っている。我が家にはアナログレコードも真空管アンプもないが、歴然とアナログっぽいテイストを要所要所で固めている。

世の中には名盤と呼ばれ聴かれ続けているモノラル録音も数多あるが、不思議なことにモノラルカートリッジ以外は、モノラル試聴できるオーディオ機器は販売していない。つまり大多数の人はモノラル録音をモノラル機器で聴かず、ステレオ機器で聞いているのだ。このため、私はモノラルスピーカーを自作し、ステレオ録音をモノラルにミックスするためにミキサーを使っている。そこまでしてモノラル試聴にこだわる理由は上に述べたが、実はステレオスピーカーを1本だけ鳴らしても、同じようにはならない。高域の指向性が鋭く、パルス波に敏感に反応するようにできているのと、低域は引き摺るように遅れて鳴るなど、音が痩せぎすでバランスが悪いからである。それゆえに、以下に紹介するレトロオーディオ三種の神器は、新品で格安でコンディションも安定して購入できる、得難い味わいをもったオーディオ機器だと言わねばならない。

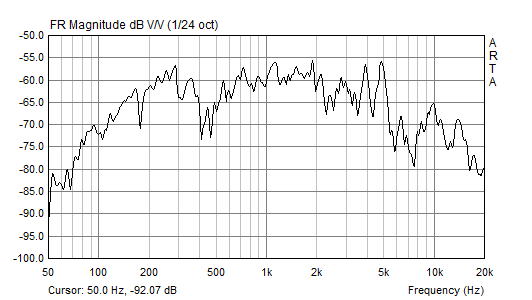

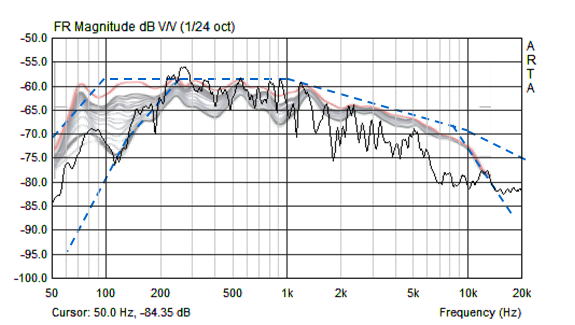

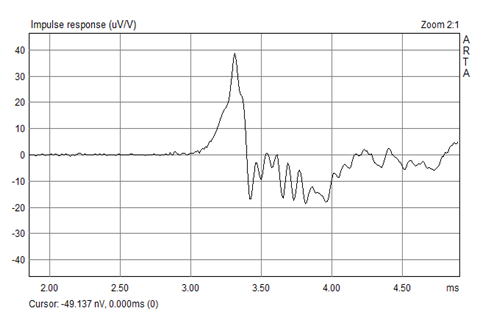

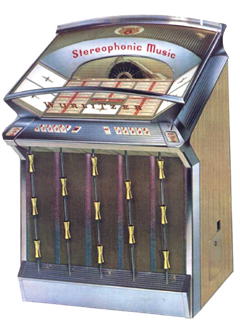

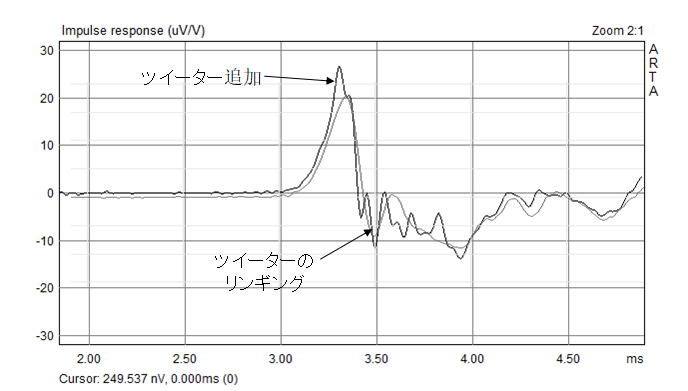

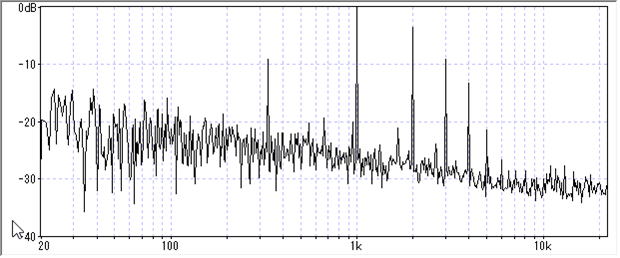

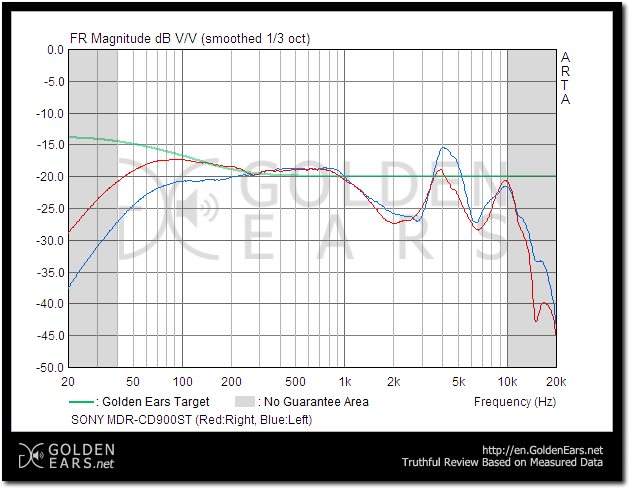

以下にみるとおり、私の現在のオーディオ装置は、100~8,000Hzのカマボコ特性でハイファイではない。しかし、それで不満のないどころか、いまだに古今東西の色んな音楽との出会いを楽しみにしている。今現在のオーディオ装置のリプロデューサーとしての能力に満足していると言っていいだろう。一番の特徴は、ただローファイであることではなく、周波数特性がコンサートホールのそれと近似した自然なバランスであり、ボーカル域での反応がアキュレートで均質なことだ。タイムコヒレント特性をみれば分かるが、出音が綺麗な一波長で整っている。こうした特徴は、1950年代までは当たり前のものだったが、1960年代以降のステレオ・スピーカーでは異なった方向に進んでしまっている。モデルにしたのは、1963年(昭和38年)に販売された米Rock-ola社の404型ジュークボックス

Capriである。ウーハーにあたる30cmエクステンデッドレンジ・スピーカー Jesnen C12Rにコーンツイーターが両耳についたタイプで、これがRock-olaのジュークボックスでJensenユニットを使った最後のシリーズとなったものだ。

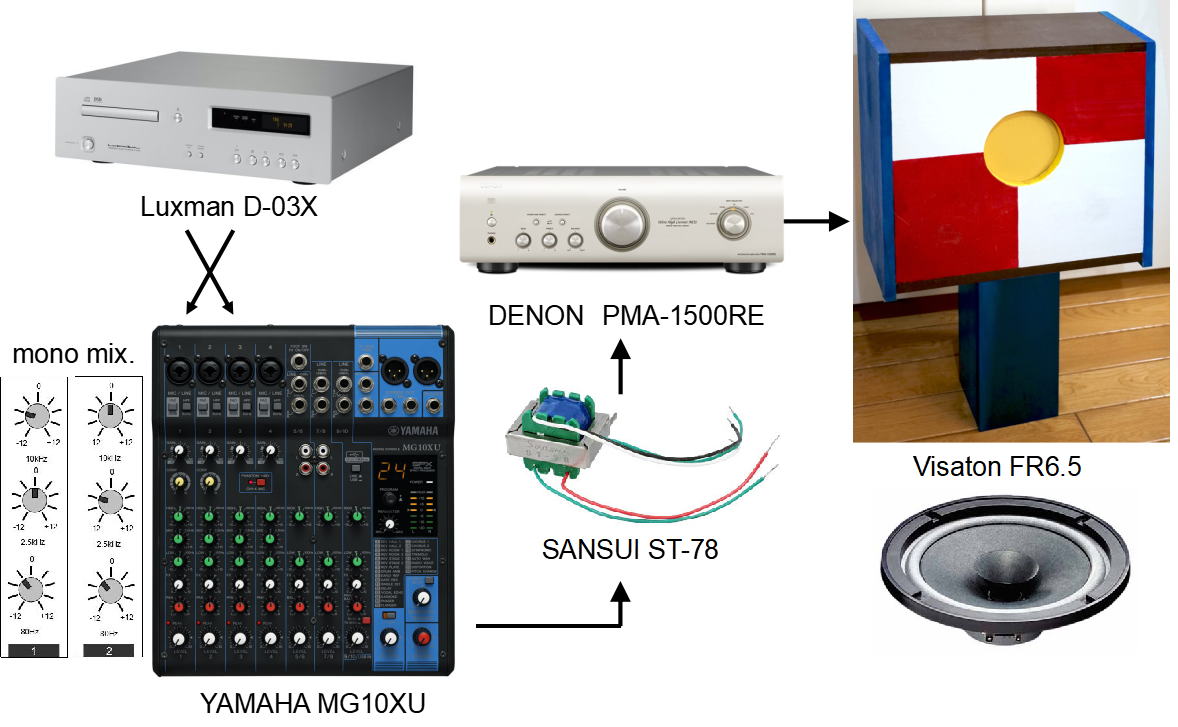

上:現状のシステム構成(ほとんどが日本製)

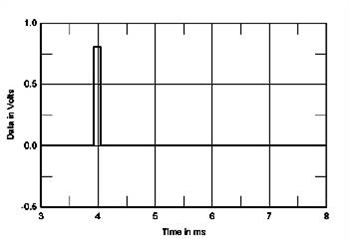

左:システム全体の周波数特性(試聴位置でコンサートホールの響きに近似)

右:インパルス応答(出音が綺麗な1波形に整っている)

1960年代初頭のRock-ola製ジュークボックス(コーンツイーター付)

では通常のオーディオ装置はどうかというと、ツイーターが高音のパルス成分を先行して出して、それより後を追うように重たいウーハーがノッソリ音を出し始める。これは先行音効果といって、人間の聴覚は先行する音が大きく聞こえるように脳が働くため、パルス波が音色や定位感を際立たせる役目を負っているためだ。このため、パルス成分の少ないローファイな録音を現在のスピーカーで聴くと、ウーハーの鈍重な音が、ブヨブヨ太ったおなかを出して走っていく中年オヤジのように、不自然なバランスの音に様変わりしてしまう。古い録音の高音が不足してモゴモゴして聞こえるのは、スピーカーのタイムコヒレント特性の乱れが録音と相性が悪いからである。

デジタル時代初期のモニター環境

あと日本でラジオの音というと、NHK謹製のロクハン(16cmフルレンジ)を思い浮かべる人もいるだろう。しかし、整合共振型と言われた少しスパイシーな中高音に対し、バスレフで拡張した緩い低音が付帯音として膨らんだ、1958年の開発当時としては最新のステレオ向きのバランスだと分かる。この僅かなサウンドの癖は、1978年のステサン別冊「魅力のフルレンジスピーカーその選び方使い方」で、菅野、瀬川、岡の三者鼎談でも指摘されていた。さらにステップ応答をみても、マクロでのタイムコヒレント特性は整合性をもった自然なものである一方で、2kHzぐらいに連続的な共振が乗っていて、耐入力を超えると途端にびり付きやすいことと関連があるようにみえる。この波形再生のダイナミックレンジのリニアニティもフルレンジの大きな課題だった。ちなみにBTS規格のユニットはフリーエッジでラジオの小さな筐体に入れても低音がスカスカなので、ダイヤトーンのラジオに実装されたスピーカーも、他のメーカーと同じくフィックスドエッジのスピーカーを使用していた。

NHK BTS規格のロクハンの周波数特性とステップ応答(微妙にドンシャリ、ステップ応答は全体で調和)

こうして私のオーディオ装置は、同じモノラル&ローファイな仕様であっても、1W級のラジオから10W級のPA装置にグレードアップすることで、30cmクラスでタイムコヒレント特性の整合性を保ちつつ、出音での分割振動を抑えたリニアニティのある波形再生を達成できている。代わりに周波数特性が犠牲になっているようにみえるが、この周波数特性はコンサートホールにおける黄金比と相似であり、1m以内の近接距離でも違和感なくバランスを取れているのだ。

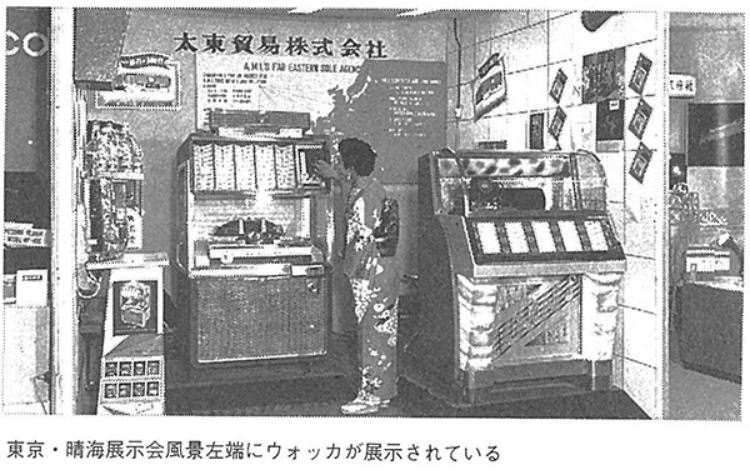

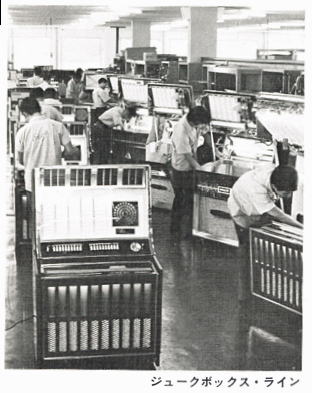

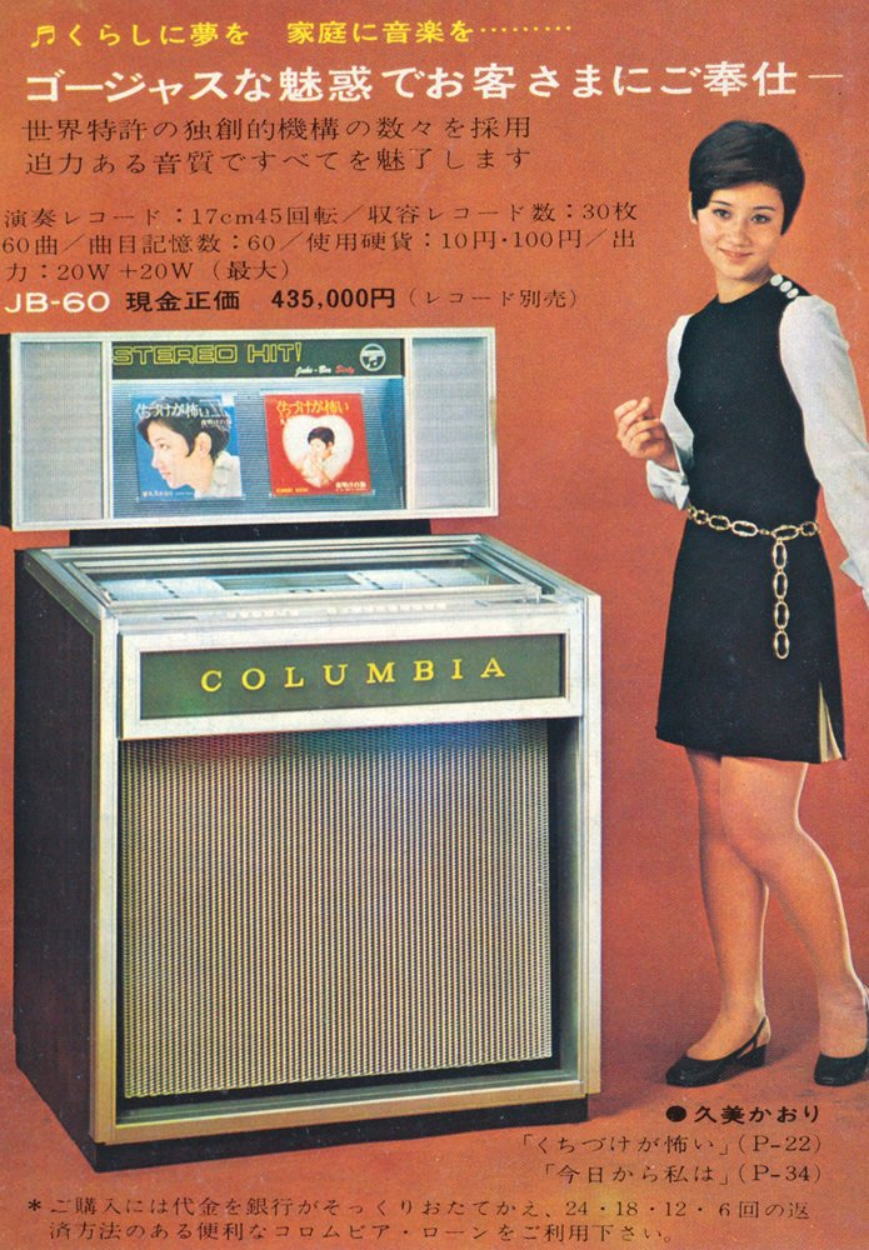

ジュークボックスというとロカビリー世代のアイコンのように思われているが、実は1960~70年代半ばまで日本にもジュークボックスが輸入されていたのである。でも私が1990年代に観たのは錆びれたボーリング場の片隅や旅館の卓球場で、誰もお金を入れたのを見たことがない。しかし一番の顧客はスナックやバーで、そもそも進駐軍の時代からの名残もあって、実入りの良い店なら1曲10円の時代に一晩で4万円稼いだという。そういえば戦前のカフェも女中さんとダンスを踊れるということで賑わっていたことを考えると、その延長線にあると言っていいだろう。しかし1970年を前後のスナックといえば、銀座や赤坂あたりでゴージャスな常設オーケストラを抱えたナイトクラブが凌ぎを削っていた時代でもあり、その後のカラオケブームでジュークボックスの存在なんて忘れられているが、今でも地方に行けば小さなスナックがひしめく中高層ビルが存在するが、そういった毛細血管のように広がった場末の酒場にジュークボックスが送り込まれたことだろう。

当初から耐久性の問題もあってアメリカ製を日本の規格に修繕して売っていたが、輸入を手がけたのはタイトーやセガのような外資系アミューズメント機器会社で、どちらもゲーム機や通信カラオケで1980年代以降を謳歌したため、あまりピンと来ないかもしれない。タイトーはシーバーグ,セガはロックオーラのそれぞれ代理店を務めていた。ちなみにジュークボックス御三家のうち、残りのワーリツァーは松下電器が手がけた。一番売れ行きの良かった高度成長期には大手家電メーカーのコロムビアとビクターはお抱えの歌手もあって、自社製造を手がけていたが、どちらかというとこちらのほうを観かけた人が多かったのではないだろうか。カラオケがジュークボックスを駆逐したというが、その前にドリフターズの加藤茶が「ちょっとだけよ~ん」と子供向け番組でやったことで、朝帰りを茶化されたので興覚めしたともいえる。

ダイトーが輸入を手がけた頃(1954)とセガが輸入していた頃(1970)のジュークボックス

高度成長期の影の立役者だったスナックやバーでの接待攻撃に効果覿面だとか・・・

ということで、1970年を前後してお茶の間のテレビから流れた歌謡曲だって、ジュークボックスで聴けばこんなに凄い。そう思わせるポテンシャルがあればこそ、正しい評価をすることができるのだ。この2~3年後にはじまったアイドル歌謡と違って、忘れられている曲も多いのだが、こうして聴くとあらためて安定した歌唱力が揃っていたからこそ、なかなか凄さが分かりにくかったというべきか。モノラルにして聴くと各個人の独特の歌声の質感が明瞭になるのと、30cm級のフィックスドエッジから弾き出される情念というべきか体当たりの歌唱に、あらためて感動を受けるだろう。

|

女優の肖像/秋山庄太郎

“讃婦人科”の異名をとる元祖・女性専科カメラマンの秘蔵写真集というキャッチコピーだが、昭和の女優や歌手の映画パンフレットや週刊誌のプロフィール写真を解説抜きで見ると、なんとも芸術的にみえるのだから不思議だ。おもしろいのはヌード写真がどうにも苦手だったということで、理由は当時の日本人女性一般にいえるプロポーションの悪さだたっという。無理して撮らなくても、顔の表情だけでもアレコレ語りかけてくるような仕草は、被写体が男性だったらこうは行かないだろうなと思い苦笑いする。 |

|

松尾和子 ザ・ベスト(1959~77)

「ムード歌謡の女王」とも称された松尾和子だが、1960年代が全盛期で、その後はテレビ出演の多い大勢の演歌歌手のなかで埋もれていった。写真は1970年代の熟女ブーム再燃のときのもので、デビュー当時は細身の痩せた声で、最初は何が魅力的なのか分からなかった。しかし共演者がフランク永井、和田弘とマヒナスターズともなれば、むしろ伏し目がちのこわばった表情のほうが、リアルな女性の本音のように感じられたと推察する。 |

|

ゴールデンベスト 西田佐知子(1960~70)

美人の歌手は大成しない、若い歌手といえばカバーポップスという定番を覆し、安保闘争期のBGMともなった刹那な「アカシアの雨がやむとき」から始まった異色の流行歌手だが、「東京ブルース」でムード歌謡の最先端に。青江美奈のようにお色気を振りまくことなく、上品に歌い込む声は、誰もがもってる純心を写し取ったような感じで、演歌と呼ばれる前の流行歌の姿を垣間見るような気がする。システムのせいか、録音の古さは感じない。 |

|

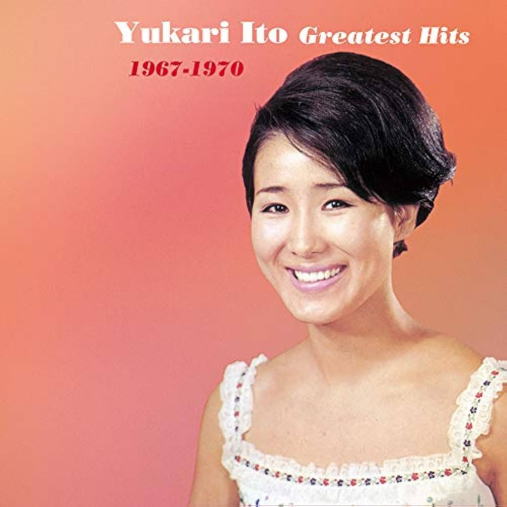

ゆかりのグレイテスト・ヒッツ 1967-1970/伊東ゆかり

サンレモ音楽祭で金賞を取って凱旋したときのアルバムもあるが、そのときにそれが売れなかったら歌手をやめるとまで言ったとおり、喪失ソング「小指の思い出」を歌って見事に再起した、まさにド根性をみせた時期の伊東ゆかりである。メンタル面でも鍛えられたこの後の芸能活動は、レコード会社を渡り歩きながら、年齢を経ても歌手であり続けることの意志の強さを感じる。当時はキングレコードから色んな形で出たベストアルバムだったが、これはショウボート・レコードが独自にまとめたもので、濃密な音色でしっかりしている。 |

|

パープル・シャドウズ スーパーベスト(1968-69)

「小さなスナック」でヒットを飛ばした時点で、GSの枠を超えてしまった大人路線のムード歌謡で終始一貫したグループだが、メンバーの岡村右が後進のレイジー、西城秀樹、角松敏生のプロデューサーとして活躍したなど、一筋縄ではいかないしたたかさは、この時期から既に芽生えていたといえよう。おかっぱに近い長髪系の歌手が多かった頃、全員がサラリーマン風の七三分けというのが泣けてくる。 |

|

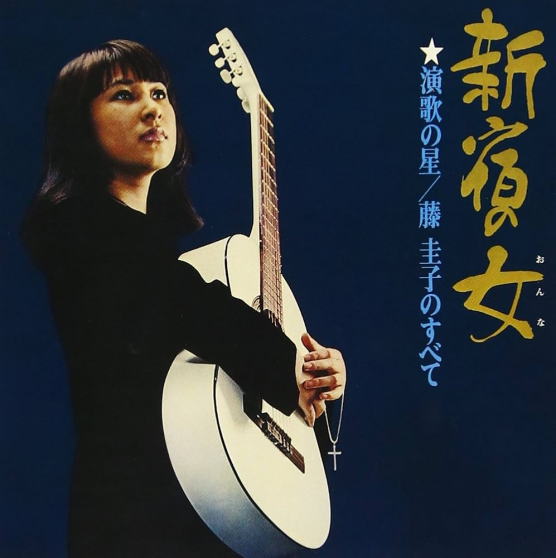

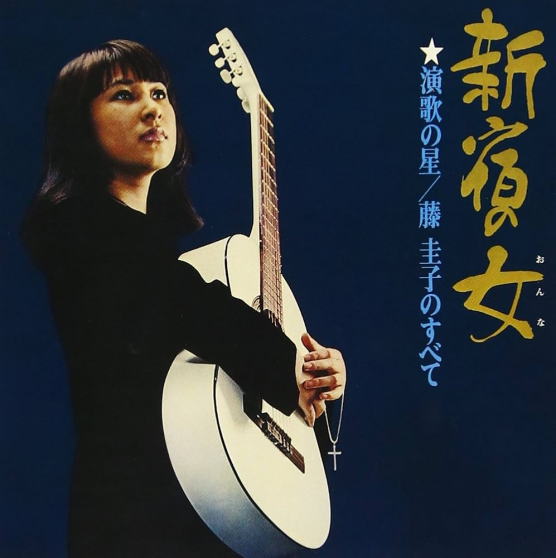

新宿の女/“演歌の星”藤圭子のすべて(1970)

1970年の新宿といえばフォークゲリラで賑わっていたのだが、こちらは飲み屋街の流しをやりながら演歌の新星としてデビューした、むしろ夜のとばりが似合う陰影のある声が特徴的だった。一方で、ライブで子供にも気を使って笑顔で童謡まで唄う気さくな性格は、むしろ普通の庶民感覚の人だったように思う。このCDは久々のオリジナルアルバムでの再発だったのだが、ビクターからソニーに移ったリマスターの音は、艶のある音からリアリティのほうに足場を移した感じだ。異論はあるだろうが、R&Bのソウル歌手のように言葉を噛みしめるように唄う特徴的な口調は、こちらのほうが力強く伝わる。 |

|

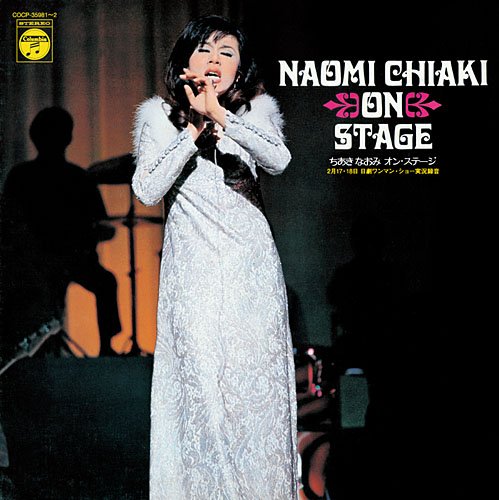

ちあきなおみ オンステージ(1971)

まだレコード大賞を取る前の日生劇場での歌謡ショウの実況録音。ワンマンショウという言い方が、この手の巡業中心の歌手には珍しかったらしい。最初から侍に変装した立ち回りシーンで始まるが、映像抜きというのがやや辛いものの、当時のバラエティーを含んだ舞台の様子が判ることでも貴重。どうもミニスカを履いてロックテイストの歌も歌ったらしいので、映像がないのが本当に惜しい。歌のほうは、若い上り調子の頃のもので、何を歌ってもハズレのない実力ぶりを示す。録音はラジオ実況に近い音質の中の上だが、この手の録音をそつなく再生できるとありがたい。 |

|

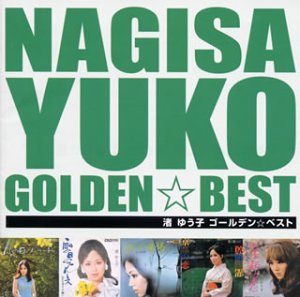

ゴールデンベスト 渚ゆう子(1970~97)

ベンチャーズ歌謡というジャンルで名を馳せた歌手だが、録音にベンチャーズのメンバーも参加させるなど、話題に事欠かないが、演歌というよりムード歌謡といったほうがしっくりくる。それもそのはずで、元はハワイアンを得意とする実力派。このベスト盤にもハワイアンが収録されるが、垂涎はハワイアンの大御所 大橋節夫と共演した「七夕の恋」だろう。ハワイアンの柔らかい抒情と、七夕のロマンチックな雰囲気がマッチした佳曲だ。東芝EMIのシルキーな録音は、演歌にはやや異色なタッチだが、渚ゆう子なら許せるという微妙な感じ。 |

|

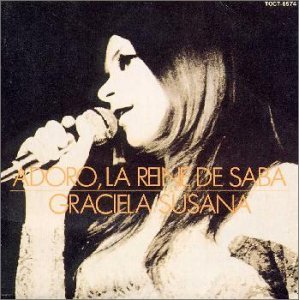

アドロ サバの女王/グラシェラ・スサーナ(1973,75)

当時は外タレとも言っていた外国人歌手。アルゼンチン出身のグラシェラ・スサーナは、一年に数人しかいない選ばれた存在である。歌唱力が日本人離れしているのは当前として、力で押し負かすのではなく、「誰もいない海」で魅せる静謐な歌い口は、むしろ日本人以上に日本語の美質にあふれている。このアルバムは優秀録音の典型で、アコースティック系のバンドの心憎い好サポートも相まって、どのシステムで聴いても深く破綻のない音が聴ける。しかし、Jensenのようなビンテージ設計のフィックスドエッジの俊敏な反応は、過剰なほどの緊迫感をもって迫ってくる。 |

【オヤジのコダワリ その1】PA用大口径エクステンデッドレンジ

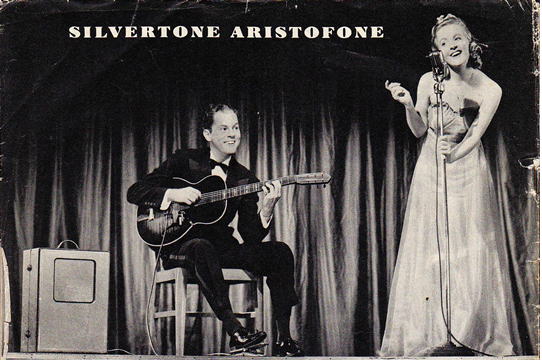

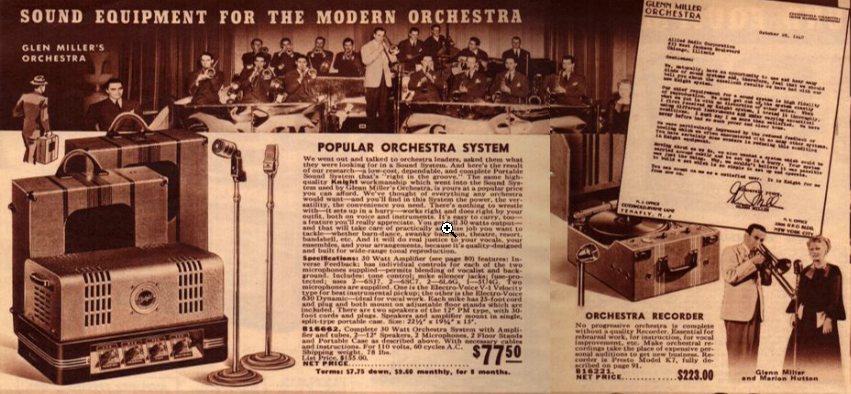

私が愛用しているJensen C12Rは、開発当時の1947年頃はプロ用スピーカーの一角を飾った、汎用PAスピーカーの一種である。大勢の集まる公民館やダンスホールのような会場で、アナウンスから電蓄の再生まで何でも拡声しており、けしてギター専用ではなかった。古い時代のPAスピーカーには、課せられた重要な機能があって、それはスウィングジャズ全盛期にあって、クルーン唱法のボーカルやエレアコのギターが、ジャズオーケストラのホーン群やドラムなどと共演しても、生楽器に負けないくらい出音を早く拡声して会場に届ける役目である。ツイーターのような小さい音響エネルギーに頼ることなく、フルボディで実音を再生する音響性能を備えていることが、Jensen

C12Rが持って生まれた宿命ともいえる機能なのだ。

現在では希少な大口径フィックスドエッジ・スピーカーJensen C12R

1940年代のエクステンデッドレンジ・スピーカーの簡易PAセットはグレンミラー楽団でも使われた

上記のジュークボックス(Rock-ola ST39、Wurlitzer 1015)は1940年代=78回転盤の時代である

かつて戦前のSP録音は、LP時代になってからシェラック盤の針音を極度に嫌って6kHz付近に強力なフィルターを掛けて復刻する慣習が、1990年代まで続いていた。意外にもデジタル時代には、こうしたゴミ取りが行えるようになり、リマスター盤の音質もかなり良くなった。現在では金属マスター原盤が残っていれば、針音の少ないビニール盤にプレスしなおして復刻することも行われている。1925年頃の最初の電気録音は6kHzまでだったが、1940年代には10kHzまで録音できるようになっており、Hi-Fiという言葉もこの頃生まれたのだ。戦前というと、古い音楽ばかりだろうと思うかもしれないが、一括りでは語れないような広がりがある。

|

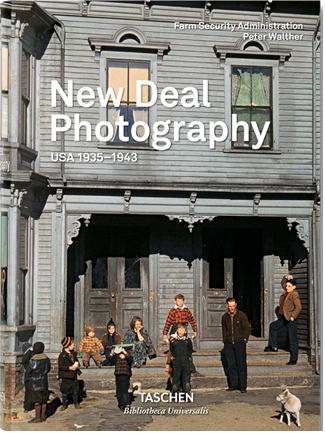

New Deal Photography: USA 1935-1943

大恐慌時代の貧困対策として始まったニューディール政策の役務者家族を写した写真集で、600ページにもわたる大著でありながら、あまり細かい説明をつけず、ひたすら人物写真で押し通す。ドイツ語版と書いてありながら英語、フランス語も一緒に書かれているバイリンガルである。

この写真集が貴重なのは、ジーンズが完成形に近づいた時期で、西部劇で知られる以前の姿で、ジーンズがちゃんとワークウェアとして使用されているからだ。それ以上に魅力的なのは、衣服は最低限の貧困にさらされながらも、白人も黒人も皆そろって健康的な顔を絶やさず写っていることである。あるいは肉体労働が過酷なものでなく、救済的なものであるという政策的な意図も左右しているかもしれないが、現地入りした写真家が哀れみの目ではなく、同じ人間の尊厳をしっかり捉えようと、丁寧に言葉を交わしていたことが伺われる。

現在でもナショナル・ジオグラフィックのカメラマンが人物写真で大切なこととして、カメラマン自身が被写体を大切に思っていることを知ってもらうコミュニケーションが大切で、そこで初めて打ち解けた普段の姿が撮れると、良い写真のコツについて話していた。そうした鉄則は、こんなところにも生きていたのである。 |

|

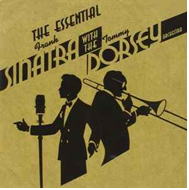

シナトラ・ウィズ・ドーシー/初期ヒットソング集(1940~42)

「マイウェイおじさん」として壮年期にポップス・スタンダードの代名詞となったフランク・シナトラが、若かりし頃にトミー・ドーシー楽団と共演した戦中かのSP盤を集成したもので、RCAがソニー(旧コロンビア)と同じ釜の飯を喰うようになってシナジー効果のでた復刻品質を誇る。娘のナンシー・シナトラが序文を寄せているように、特別なエフェクトやオーバーダブを施さず「まるでライブ演奏を聴くように」当時鳴っていた音そのままに復活したと大絶賛である。有名な歌手だけに状態の良いオリジナルSP盤を集めるなど個人ではほぼ不可能だが、こうして満を持して世に出たのは食わず嫌いも良いところだろう。しかしシナトラの何でもない歌い出しでも放つ色気のすごさは、女学生のアイドルという異名をもった若いこの時期だけのものである。個人的には1980年代のデヴィッド・ボウイに似ていなくもないと思うが、時代の差があっても変わらぬ男の色香を存分に放つ。 |

|

Mississippi Juke Joint Blues (9th September 1941)

ニューディール政策の舞台のひとつであった、1941年のミシシッピ州コアホマ群クラークスデール市の黒人たちが集う5つのジューク・ジョイントにあったジュークボックスに詰まってたレコードのリストに載っていたSP盤を集めたコンピレーション・アルバム。場所が場所だけに素朴なデルタブルースを集めたものかと思いきや、はるかシカゴやニューヨークのジャズバンドを従えたブルースがどっさり詰まっていた。なので聞き流すと当時のラジオ番組を聴いているような錯覚に陥る。この手の復刻盤は音質の悪いことが多いが、これは愛情をいっぱい注いだ良質な復刻である。

これと、10年後のメンフィスのサン・レコードの録音群と比べてみると、エレキギターが入った程度で、ロカビリーが突然変異ではなく、1940年代と地続きの関係にあるこという当たり前の事が判る。シカゴやニューヨークでやがてロックンロールが更盛を極めるのとは異なり、アコースティック楽器で展開されるブルースの幅広いアレンジが聴けるのは、単純なメロディーから生まれるポピュラー音楽のもつ生命力についても思いをはせるだろう。 |

|

Good time Blues(1930~41)

戦前のジャグ・バンドを中心に、大恐慌を境に南部からシカゴへと移動をはじめた時期のジューク・ジョイント(黒人の盛り場)での陽気な楽曲を集めたもの。バケツに弦を張ったベース、洗濯板を打楽器に、水差しをカズーにしたりと、そこら辺にあるものを何でも楽器にしては、大恐慌を乗り越えようとたくましく生きた時代の記録だ。よくブルースがロックの生みの親のような言い方がされるが、ロカビリーの陽気さはジャグ・バンドから引き継いでいるように思える。ソニーが1988年に米コロムビアを吸収合併した後に、文化事業も兼ねてOkeh、Vocalionレコードを中心にアメリカ音楽のアーカイヴを良質な復刻でCD化したシリーズの一枚。 |

|

ジャンゴ・ラインハルト/初期録音集(1934~39)

ジャズ・ギターの分野では知らぬ人のいないミュージシャンだが、初期にホーンやドラムを使わないストリングだけのフランス・ホット・ファイヴを組んで、欧米各地を旅して演奏していた。フランス系ロマ人という民族的背景をもつ理由からか、神出鬼没のようなところがあり、録音場所もフランス、イギリス、アメリカと多岐に渡り、なかなかディスコグラフィの整理が難しいミュージシャンの一人ともいえる。これまでも最晩年にローマでアセテート盤に吹き込まれたRCA盤「ジャンゴロジー」でわずかに知られるのみでなかなか復刻が進まなかったが、この英JSPの復刻CDは、音質も曲数もとても充実しており、スウィングジャズ全盛の時代にギターセッションを浸透させた天才ギタリストの魅力を十二分に伝えている。 |

|

アコーディオン・パリVol.1/ギュス・ヴィスール他(1930?~42)

戦前のパリで録音されたミュゼット音楽を蒐集したコンピ物で、アコーディオン奏者の小林靖宏さんも監修に加わった日本のオリジナル編集盤である。残念ながらディスコグラフィが不完全で録音年代が特定できないが、おそらく時代相応の懐かしさにこだわらず耳を傾けてもらいたいという配慮からきたものだろう。復刻状態は、アコーディオン奏者の目利きもあってか、ミュゼットの音色にこだわった色彩感の豊かなもので、古色蒼然とした海外の物に比べずっと楽しめる。 |

|

マーラー交響曲4番/メンゲルベルク&ACO管(1939)

むせかえるロマン主義的な演奏で知られるメンゲルベルクの演奏でも、特に個性的なのがこのライブ録音で、フィリップスから1962年にオランダとアメリカでLP盤が出たものの、1960年代のマーラー・ブーム以降は急速に忘れられていった。

一方でメンゲルベルクはマーラーが生前最も信頼していた指揮者で、4~7番は総譜の校正を共同で行ったり、同じ曲を2人で午前と午後で分けて演奏して互いの解釈を聴き比べたという逸話も残っている。おそらくマーラーの死後に全曲演奏会を遂行した最初の指揮者だったかもしれず、1904~40年までに約500回もマーラー作品を演奏したという記録が残っている。

個人的にはこの手の録音でもFM放送並の音質で鳴らせるようになったため、むしろコンセルトヘボウの木質の響きに年季の入ったニスのような艶やかさがあり、アールヌーボーのガラス細工を見るようなモチーフをデフォルメした造形性もあり、総じて世紀末の象徴派絵画のような表現様式を色濃く残しているように感じる。その作り物めいた雰囲気は、ブリューゲルの「怠け者のの天国」に見るような、この世で思い描く楽園の虚構性も突いていて、中々に辛辣な一面も持っていると思うのだ。 |

|

ロジンスキ/クリーヴランド管 コロンビア録音集(1939~42)

コロンビアレコードがソニー傘下にはいって、一番幸福だと思えるのが古い録音のデジタル・アーカイヴである。詳細は分からないが金属原盤から復刻したと思わしき鮮明な音で、本当に1940年代初頭の録音なのかと思うほどである。しかしLPでもあまり出回らなかったマイナーなアーチストを丁寧に掘り起こし、文字だけなら数行で終わるようなクリーヴランド管の原点ともいうべき事件に出会ったかのような驚きがある。封入されたジャケ絵はLP盤のもので、コロンビアの初期LPはSP盤の焼直しが多かった。録音でベストなのはシェヘラザードだが、個人的に目当てだったのは初演者クラスナーとのベルクVn協奏曲で、英BBCでのウェーベルンとの共演では判りづらかったディテールが、最良のかたちで蘇ったというべきだ。 |

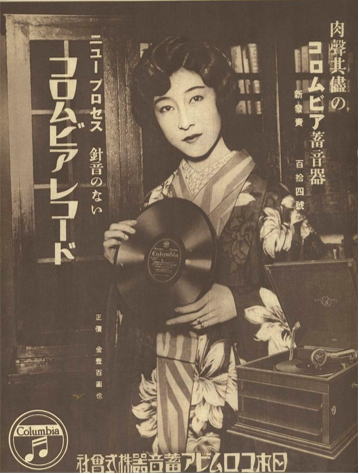

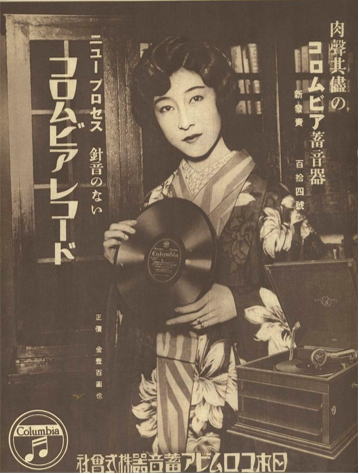

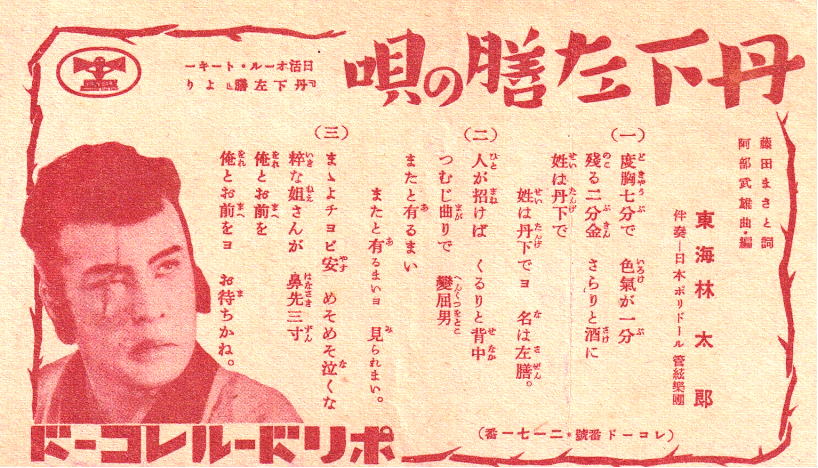

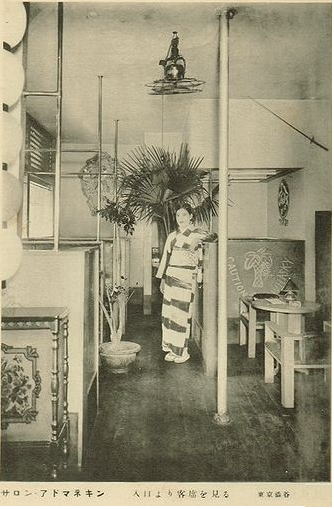

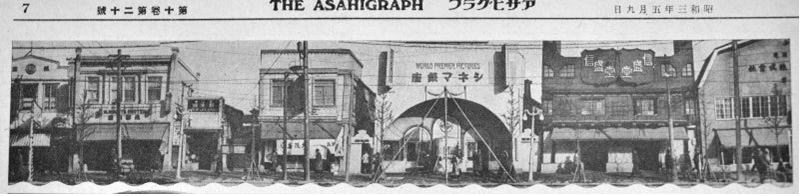

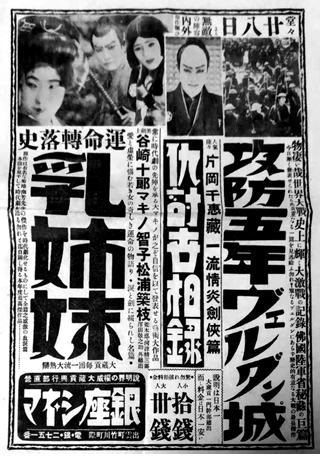

日本で戦前のSP盤の最も大きな御得意さんは、大金持ちの旦那ではなく、神田や銀座に多く開店されたカフェーである。外からも聞こえるような大音量で、電蓄で流行歌を流して呼び込みをしていたという。カフェーの広告に最高級ビクター製電蓄登場というくだりもあったぐらいで、といっても現在のスナックやバーのように、女給さんが接待してくれるお店で、肌を寄せ合うダンスに誘うのに都合のいいシチュエーションといえよう。昭和初期に急激に増えたエロ・グロ・ナンセンスな流行歌は、こうした時代背景があったのだ。

賑やかなりし戦前の流行歌:レコードよりも更に安価な歌詞カードが人気

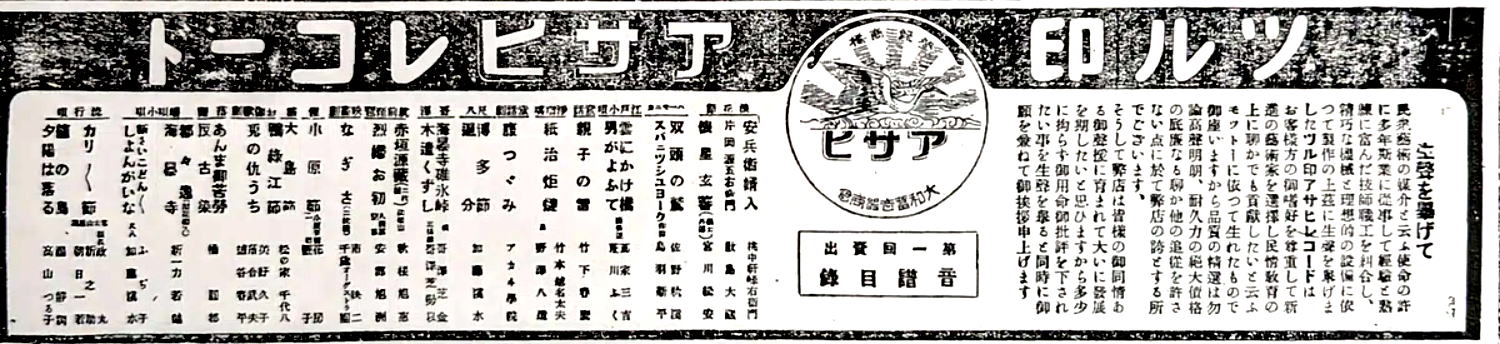

その反対に、純粋にコーヒーや甘味を提供してくれるお店をパーラーとか「純喫茶」とわざわざ呼んでいた。なので、一般の人が流行歌に接したのはラジオと映画館であった。無声映画の時代は、映画館専属の歌手や鶯芸者がいて、それぞれ拡声器(当時はマグナボックス)を通じて場面の盛り上がったところで主題歌を披露したとか。東京音頭の大流行の口火を切った日比谷公園には、大正デモクラシーの名残で公開演説のための拡声器が備えてあり、5日間に渡る大団円の成功に導いたのは、当時でもまだ珍しいPA装置の威力でもあった。

神田学生街の喫茶店イラスト(昭和5年)、RCA 106フラワーボックスのあるカフェー(昭和8年)

カフェー「クロネコ」で日本コロムビア特注の大型蓄音機を操るレコードガール(昭和初期)

日本でPAは活動弁士が使用:昭和7年のシネマ銀座の広告と弁士 井口静波(鶯芸者と慰問中)

|

消えたモダン東京/内田青蔵 著

大正末期に現れた「文化住宅」に関する本で、当時の住宅博覧会の資料を中心に、建築学の立場で当時のモガ・モボが目指した文化的生活の何たるかを説き起こそうとしたもの。地方都市に残るモダン建築はあえて避けている印象があるし、主婦の友での製品批評につながる実用主義を和洋折衷として一括りにしている可能性も否めない。 |

|

杉浦非水 時代をひらくデザイン/愛媛県美術館

明快な色彩で画く三越呉服店や地下鉄営団線のポスター製作で知られる画家の初の回顧展カタログ。本の装丁からはじめたデザイナーの仕事は、肝心の本の中身のほうで語られがちだが、どの作家にも手を抜くことなく洒脱な理解を示した意味で、文化の只中にあったと感じる。本来は竹久夢二と並べても良い人である。 |

|

歌うエノケン大全集(1936~41)

浅草でジャズを取り入れた喜歌劇を専門とする劇団「ピエル・ブリヤント」の記録である。この頃はカジノ・フォーリーを脱退後、松竹座に場所を移して、舞台に映画にと一番油の乗っていた時期となる。映画出演の多かったエノケンなので、SP盤への録音集はほとんど顧みられなかったが、こうして聴くとちゃんと筋立てのしっかりしたミュージカルになっていることが判る。「またカフェーか喫茶店の女のところで粘ってやがんな…近頃の若けぇもんときた日にゃ浮ついてばかりいやがって…」とか、電話でデレデレする恋人たちの会話を演じた「恋は電話で」など、時事の話題も事欠かないのがモダンたる由縁である。録音が1936年以降なので、「ダイナ」や「ミュージック・ゴーズ・ラウンド」の最新のジャズナンバーのダジャレを交えた替え歌(サトウハチロー作詞)が収録されているのもご愛敬。 |

|

日本映画主題歌集1 戦前編

伝説の小唄映画「籠の鳥」からスタートして、昭和初期の映画主題歌を集めたものだが、1923~32年という年代に区切っているのは、これらがサイレント映画の時代であることを示している。ただし録音は昭和に入って以降の専属歌手によるもので、「籠の鳥」などはオリジナル盤が男性の演歌士の吹き込みだと聞くと違和感があるかもしれないが、初期の小唄映画は活動弁士が歌ったということとも照合される。平成に入って「蒲田行進曲」で業界裏話を映画化しているが、悲恋もの、無双ものなどに混ざって、モダンな世相を反映した「OK、OK、ザッツOK」「尖端的だわね」「チャッカリしてるわね」など、キャッチーな歌詞がそこかしこに振り撒かれている。 |

|

山田耕筰の遺産7 童謡編

ドイツ留学から帰ってきた山田耕筰は既に音楽界の重鎮だったが、昭和に入って「待ちぼうけ」「赤とんぼ」など、「赤い鳥」の常連だった北原白秋や三木露風の尖端的な童謡に曲を付けた。このアルバムの半数は、ボーイソプラノ金子一雄の録音で占められており、「赤とんぼ」の創唱などかなり可愛がられた思い出が綴られている。概ね藤原義江の盤が優先されがちだが、甘いポルタメントをかけた子供離れした表現力は、むしろクラシカルな様相をもつ山田耕筰の作風に合っているように思える。 |

|

中山晋平の新民謡(1928~34)

戦前の昭和史に残る珍現象として、東京音頭にはじまる音頭ブームで、世界恐慌の煽りをうけて霹靂していた昭和7年に、日比谷公園で5日間にわたり大盆踊り大会をするというので、口コミで宣伝が広がり浴衣姿の大衆が一気に押し寄せたという。この主な仕掛け人が西條八十の作詞による「~音頭」の作品群である。中山晋平の楽曲では、童謡、流行歌に続く3番目の曲数を誇るが、一番売れたのが音頭物であった。それ以前から野口雨情による「須崎小唄」から新民謡運動というのが始まっていたが、それこそ電蓄をかついで地方販促に走ったというので、ビクターとしてもドル箱だったといえよう。 |

|

大口径エクステンデッドレンジPA用スピーカーの機能性は、スウィングジャズ全盛の時代から、モダンブルースやロックンロールのギターアンプへと引き継がれただけでなく、ジュークボックスのメインスピーカーとしても活躍することになる。アメリカ製ジュークボックスの大手3社(Rock-ola、Seeburg、Wurlitzer)のいずれも、1960年代初頭にJensen

C12Rを使用していた。これがなければ、ロカビリーやR&Bのブームは起きなかっただろうと思うくらい、ドラムの炸裂感やボーカルの食いつきが気持ちよくキマる。オールディーズを2ビートを焼き直した単調なアレンジだと感じる人は、自分のオーディオ装置のボーカル域が鈍重なウーハーで支配されているだけだと思っていい。

| Rock-ola TempoII |

Seeburg KD |

Wurlitzer 2500 |

mid:2x12inch Jensen

high:1xHorn Jensen |

low:2x12inch Utah Jensen

high:2x8inch Utah Jensen |

mid:1x12inch Jensen

low:1x12inch Magnavox

high:1x7inch Magnavox |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ジュークボックスに群れ合う若者と1960年代初頭にJensen C12Rが装着されたジュークボックス

Jensen C12Rの機能性は、12インチ(30cm)という大口径エクステンデッドレンジだということと、フィックスドエッジの機械バネをもつ古い設計であることとの、2つの要素が巧く絡み合うことで成り立っている。C12Rは、現在製造されているJensenのギターアンプ用スピーカーとしては一番安価なのだが、これよりマグネットが大きく耐入力も増しているC12Nや、フリーエッジで重低音の伸びている他のウーハーでもなく、実はC12R以上にアメリカン・ポップスを生き生きと再生するスピーカーは滅多に見つからないのだ。低音が高音がというスペック至上主義ではなく、楽曲の全てが一体感のあるリズムで鳴るという性質が、どの時代の音楽でも生き生きと再生できる秘訣ともなっている。

私なりの読みでは、ブリティッシュ・ロックの再生にジュークボックスというのはアリだと思う。外見こそ金ピカでネオンに輝いたアメリカンな風合いが強くて、そのサウンドがイギリス風ではないなんて思うのは早計だ。というのも、ブリティッシュ・ロックの原点はアメリカ黒人のブルースにあるし、ビートルズがライブ活動をやめて以降に、竹の子のようにメキメキ出てきたバンドの、アコースティックな味わいが残ったアルバムの独特なサウンドテイストは、イギリス製の高級オーディオで鼻高々に聴いているなんてスノッブなことは早々にやめたほうがいいだろう。

ロックレジェンドもまるで子供のような表情でジュークボックスとお戯れ

|

【オヤジのコダワリ その2】コーンツイーター

実はこのJensen C12Rの瞬発力に巧く噛み合うツイーターがなかなか難しい。というのも、現在製造されているツイーターのほとんどはステレオ再生用に特化されていて、パルス波をいち早く出すことに心血を注いでいるので、さすがのJensenも間に合わず舌打ちを2回するようになる。ホーン型、ソフトドーム型、リボン型といろいろ試したが、どれもツイーターの音色に染まってしまう。

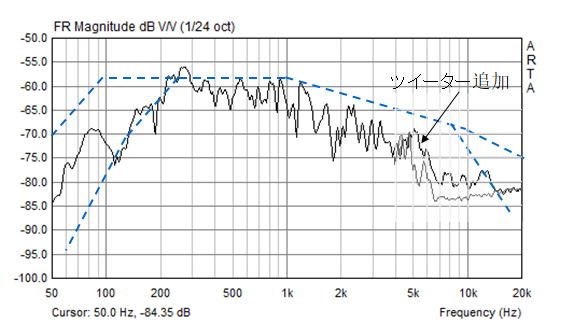

ようやく見つけたのが、独Visaton 社が製造しているコーンツイーターTW6NGで、これは1950~60年代の真空管ラジオの交換部品として製造されているものである。一方で、このVisaton TW6NGは独特の周波数特性で、斜め横から聴くと5kHzと12kHzに強い共振峰があり、ドイツ語のイントネーションに合わせて設計しているらしいのだが、Jensen C12Rと組み合わせると発音のタイミングがバッチリ合っている。もともとツイーターのレベルは最低限の補強に留めているが、インパルス応答でみると立ち上がりでピッタリ寄り添っていることが分かる。音の立ち上がりが綺麗な一波長に整っているので、ボーカル域での不自然さは解消された。

ドイツ製で格安のVisaton TW6NGコーンツイーター(試聴位置:仰角75°からの特性)

周波数特性(斜め45度計測) |

インパルス特性 |

Jensen C12R+Visaton TW6NGの総合特性

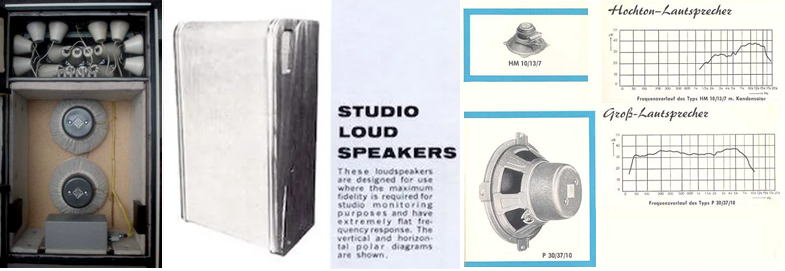

1950年代の真空管ラジオといっても、結構大き目のもので、20cmクラスのフルレンジに対し、エコー成分の指向性を拡張するツイーターが両脇に配置されたHi-Fi対応だった。 これは1930年代から高級ラジオで実践された仕様で、当時すでにスーパーヘテロダインを導入した2wayスピーカーを奢っており、シベリウスも森の奥のアイノラ邸でジーメンス製Hi-Fiラジオで自作の演奏を生中継に耳を傾けていた。このAMラジオ用フルレンジ+Hi-Fi対応用ツイーターという組み合わせは、同時期にドイツで開発されたテープ録音機との相性の良さもあって、1970年代の日本製ラジカセまで踏襲された息の長い音響設計となっている。ちなみに現在でも使われているノイマン社の大型ダイヤフラム型コンデンサーマイクも、同じ1930年代に開発されたものである。

左:テレフンケン Spitzensuper 7001WK(1937年)、右:同 Spitzensuper 8001WK(1938年)

スーパーヘテロダイン、2wayスピーカーを装備した高級ラジオのはしりとなった

シベリウスは海外を含め自作品のラジオ放送を聴くのを楽しみにしていた

戦後にドイツはAM帯の使用を国際的に制限されたため、FM放送網をいち早く整備し、フルトヴェングラーなどの放送用ライブ録音の多くはHi-Fiなテープ録音機でFM放送用に収録された。1970~90年代にフルトヴェングラー周辺で音の悪いレコードが多く出回ったのは、本家EMIに対しユニコーン・レーベルが海賊盤として装うため、AM放送でエアチェックしたかのような音に偽装したためと思われる。EMIとのアーチスト契約が切れた21世紀以降に、高音質なリマスター盤が出回ったのは、放送局からこっそり分けてもらったコピーテープを知人の伝手で持っていたこともあり、裁判沙汰を避けた結果でもあった。まぁ、有難くもあり迷惑な話であるが、ここは素直に音楽に集中して聴くこととしよう。

3D-klang方式のモノラル真空管ラジオ(1950年代ドイツ)

1950年代のクラシック放送用録音は、当時の生きたままのコンサート活動の姿を再現してくれる。新聞のラジオ番組欄に「〇月×日ベルリン定期演奏会 指揮:W.フルトヴェングラー」という見出しがあったことを思い起こさせるような新鮮さで聞き直したい。

一方で、演奏スタイルの個性だけ追い求めて、ベートーヴェンがどうとか、ヴェルディがどうとか、ジャンルや楽曲ごとに詮索すると、当時のマエストロたちがお披露目しようとした芸術の片鱗しか理解できないだろう。それだけ演奏会では多種多様な音楽がアップデートに繰り広げられていたし、レコードだと売れないような楽曲も率先してステージに載せていた。こうして見るだけでも、レコ芸のジャンル分けを広く網羅していることが分かる。特にオペラともなるとLPレコードでも盤面の裏返しが億劫になるが、ラジオだと連続的に放送できたわけで、ドイツという限られた地域でも多様な演目が披露されていた。

|

フルトヴェングラー/ベルリンフィル;RIAS音源集(1947~54)

戦後の復帰演奏会から最晩年までの定期演奏会の録音を、ほぼ1年ごとに紹介していくBOXセットで、2008年にリリースされたときには78cmオリジナルテープの音質のクリアさも注目された。ベートーヴェン第九、ブラームス1番などの得意曲が収録されていないのと、英雄、運命、田園、未完成、ブラ3など重複する曲目も幾つかあるが、それが戦後の演奏スタイルの変換を知るうえでも的を得ている。フルトヴェングラー自身は1940年からマグネトフォンによるHi-Fiテープ録音に接しており、戦後もほぼ同じスタンスでラジオでのライブ放送を快諾していたのだが、1950年にティタニアパラストをコンサート専門会場に改装した(と同時に貴重なシネマオルガンを配したアールデコ装飾も漆喰で塗りつぶされた)時期に録音機材を入れ替えて高音質化に磨きをかけているなど、あまり知られない様々な情報に触れることのできる点でも重宝する。個人的に面白いと思うのが、ヒンデミット、ブラッハー、フォルトナーなどの新古典主義のドイツ現代作曲家を取り上げていることで、それも意外にフォルムをいじらず忠実に演奏していることだ。フルトヴェングラーが自身の芸風と人気に溺れることなく、ドイツ音楽の全貌に気を配っていることの一面を伺える。 |

|

マーラー「千人の交響曲」/ホーレンシュタイン/ロンドン交響楽団(1959)

マーラー生誕100周年を目前にして、BBCがステレオ放送のテスト用に企画したという演奏会。年末までに予算消化しなければならないという無茶な企画ゆえ、準備期間も少なく各パートの練習だけで済ませ、通しのリハーサルもないまま総勢756名が顔合わせしたのは本番当日だったという。結果はマーラー・ブームに火の付いていなかったロンドンに、巨大な花火が上がったというべきか。その後の第10番のクック補筆版への資金調達など、自国の作曲家にも見せないような厚遇ぶりは、そのショックがあまりにも大きかったことを物語っている。収録はEMIが特許をもっていたブルムライン方式によるステレオ録音だが、広大な空間のなかの楽音のパースフェクティブを自然に収録している。この演奏を意識してか、バーンスタインが全集録音のためにこの地を選んだというのも分かるような気がする。 |

|

ストラヴィンスキー自作自演集(1954-55)

晩年の隠居先にしたヴェネチアとほど近い、スイス・イタリア語放送局に招かれての自作自演プログラム。戦後に世界中を駆け巡り、老年になっても録音機会の多かった作曲家だが、3大バレエばかり選ばれる大舞台とは違い、ここでは中期の新古典主義の作品をまとめて演奏している。リハーサルではフランス語を使いながら、アクセントを丁寧に指示しつつ、自らの音楽言語を組み上げていく様が聴かれる。結果は、イタリアらしい晴れ晴れとした色彩感のあるアンサンブルで、ブラックの静物画のように、デフォルメを巧く使ったキュビズムにも通底する、明瞭なフォルムが提示される。これは米コロンビア録音での緑青色の冷たい雰囲気とは全く異なるものだ。招待演奏のときのような燕尾服ではなく、ベレー帽を被る老匠の写真は、どことなくピカソに似ていて微笑ましい。 |

|

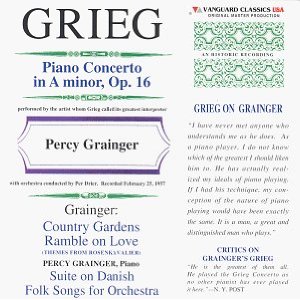

グリーグ P協奏曲 グレンジャー/Drier/Aarhus響(1957)

これはグリークの没後50年記念に催されたコンサート・ライブで、オーストラリアの“牛糞楽派”作曲家グレンジャーがピアノを担当した歴史的演奏の記録である。少年時代に晩年のグリークに会ってから作曲家となることを決意し、この協奏曲の紹介に生涯を費やしてきた人による貴重な記録でもある。長らくお蔵入りしていたのは冒頭ピアノのミスタッチが理由と思われるが、それを除くと、グレンジャーのピアノは揺るぎない強鍵で突き進む堂々としたヴィルティオーゾで、作品の裏側まで見通したようなキッチリしたテンポ設定が終始オケをある高みに導いていく。アグレッシブな部分は、彼の奇異な性格も手伝っていると思うが、テンポルバートに至るまで19世紀へのノスタルジーを額縁に納めたお手本のような演奏で、それでいてまったく飽きないのは、グレンジャーが作曲家として生涯貫いた態度と深く結びついていることは確かである。オマケの自作自演は、民謡をテーマにした名刺代わりのもの。こちらは肩の力を抜いて、「グリーグとその後継者たち」とでも題したい基調講演。グレンジャーがこの歴史的コンサートに招待された意味が、格別に深まる時間である。 |

|

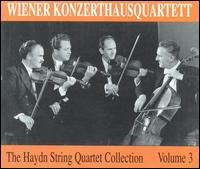

ハイドン四重奏曲集/ウィーン・コンチェルトハウスSQ(1957~59)

1930年代にウィーン交響楽団の団員で結成された四重奏団で、ことにウィーン情緒いっぱいの演奏で知られる。全集ではないがCD12枚におよぶ結構なボリュームである。録音年月日の詳細は不明だが、ランドン博士が寄稿している内容から、四重奏曲の作曲を開始した1757年から数えて200年、没後150周年の1959年に関連した企画だったと思われる。よく知られるウェストミンスター盤が覇気に富んだ演奏なのに対し、オーストリア放送協会に録音した当盤は、プライザー音源であることも相まって、おっとりした田舎風の仕上がりになっている。それがハイドンの楽曲にある喜遊曲の性格を強めており、いっそう味わい深い。

墺プライザーはORF(オーストリア放送協会)のアルヒーフをほぼ独占的に販売してきた実績がある一方で、モニターにアルテック604をはじめ今でもヴィンテージ機材を用いており、結果的には高域の丸いカマボコ型のサウンドをずっと続けている。今回はベコベコに反った輸入LPをせっせこ集めていた時代を思い起こさせる艶やかな音が再現できた。もともとウィーンの甘いショコラのようなポルタメントが魅力の演奏だが、同郷のよしみのような息の合った機能性も兼ね備えた点がなければ、ハイドンらしい襟を正したユーモアは伝わりにくかっただろう。 |

|

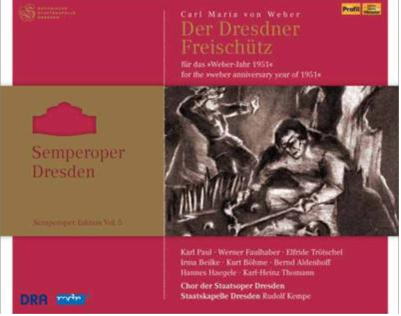

ケンペ/ドレスデン国立歌劇場:ウェーバー「魔弾の射手」(1951)

再建してまもないドレスデン歌劇場でのウェーバー没後125周年を記念したMDR(中部ドイツ放送)によるセッション録音で、遠巻きのオケを背景に近接マイクの歌手陣が演じるという、まさにラジオ的なバランスの録音なのだが、鮮明に録られた音はこの時代のオペラ録音でも1、2を争う出来である。1948年から若くして老舗オペラハウスの音楽監督に就任したケンペは、このオペラ・シリーズの録音を通じて世界的に知られるようになり、その後のキャリアを築くことになる。1970年代に同楽団と収録したR.シュトラウス作品集における知情のバランスに長けたスタイルは、既にこの時期に完成しており、ベートーヴェン「フィデリオ」に比べ録音機会に恵まれない初期ロマン派オペラの傑作を、ワーグナー~R.シュトラウスへと続くドイツ・オペラ史の正統な位置に導くことに成功している。よく考えると、前任のライナー、F.ブッシュ、ベームなど、既に新即物主義の指揮者によって下地は十分にあったわけで、そのなかでR.シュトラウスの新作オペラを取り込んでいくアンサンブルを保持していたともいえよう。綴じ込みのブックレットが豪華で、ウェーバーの生前に起草された舞台演出の設定資料など、百聞は一見にしかずの豊富なカラー図版を惜しみなく盛り込んでいる。 |

|

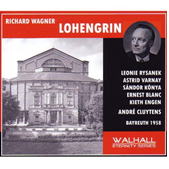

クリュイタンス/バイロイト祝祭劇場:ワーグナー「ローエングリン」(1958)

バイロイト音楽祭は戦後の1952年から再開されたが、こけら落としのフルヴェンの第九の他は、長らく録音が公になることがなかった。その原因がEMIとレッグが、バイロイト祭の録音専属権を買い取っていたからで、さらに悪いことに目玉にしていたカラヤンが2年も満たない期間で、演出との折り合いが悪いことを理由に撤退したことも重なり、EMIが他の上演のレコード化をしないまま放置したことによる。その後50年間は呪いをかけられたまま封印されたのである。

パリ音楽院管でのフランス物を得意としたクリュイタンスだが、ベルギー出身という地域性もあってドイツ語で音楽教育を受けて育ったらしい。バイロイトには1955年から出演しており、ロマン派オペラの枠組みを守った前期作品に強みをみせた。クリュイタンスの故郷アントウェルペンでの中世奇譚を扱ったこのオペラでは、これまでバイロイトに抱いていた陰鬱な森を分け入る印象とは異なり、柔らかく漂いながら変化する色彩感でフランドル絵画のような明確な具象性をもって各シーンを画いてみせる。この上演での聴きどころは、これがバイロイト・デビューだったコーンヤのタイトルロールで、卵肌のようにツルンとして初々しい声が「汚れなき愚者」の印象を深めている。多くの人はヴィントガッセンの神々しい声を望むだろうが、終幕の「わが愛しき白鳥よ」を歌いだすあたり、オケの団員も固唾をのんで静かに見守っている様子も伺え、新たなヒーローを生み出す瞬間の祝福を味わうこともできる。この頃から当たり役になっていたヴァルナイの魔女オルトルートなど、ドラマとしての配役を弁えたオペラ全体のまとまりも上々だ。ちなみにこのときエルザ役を歌っていたリザネクは、後のレヴァイン盤(映像付)ではオルトルート役を担っていて、ワーグナーを巡る世代間の太い繋がりをも実感することだろう。 |

|

マウエスベルガー/ドレスデン聖十字架聖歌隊(1951~60)

SDR(南ドイツ放送局)所蔵のアルヒーフから、ほぼ4回に渡るラジオ・リサイタルを作曲年代順に整理してCD化したもの。ご先祖様のシュッツを中心とする後期ルネサンス~初期バロックの合唱曲の録音で知られた団体だが、2枚目ではディストラーやペッピングなど現代ドイツの珍しい宗教曲を演奏していて興味深い。どちらかというと不協和音の濁りのほうが気になっていたが、今回は団子状になった声の綾がほぐれて透明感のあるサウンドに昇華されている。この時代としては合唱の精度はピカイチで、ボーイソプラノを用いた聖歌隊としても最高度に訓練された状況であることが判る。 |

|

ヒンデミット/ウィーン響:モンデヴェルディ「オルフェオ」(1954)

アーノンクール80歳のお祝いに公開されたORF音源で、ヒンデミットがアメリカ亡命中に当時まだ断片的だった楽譜を校訂して、必要なところはアレンジするなどして完成させた版を使用している。この公演のウィーン交響楽団のメンバーにアーノンクールが参加しており、結果的にその後の古楽復興運動の分岐点といえる記念碑ともなった。全般的にはリュートやリコーダーを織り交ぜた室内楽的な構成での雅(みやび)な演奏で、無闇にドラマチックに盛り立てることなく、音楽史上でも最も初期の古典オペラを、全曲演奏することの意義を初めて示したものとも言える。 |

|

ベーム/ウィーン国立歌劇場:アイネム「審判」(1953)

カフカの長編小説「審判」を元にした新作オペラで、これが初演である。もとの小説は1915年に書かれたものだが、1938年にアイネム自身がゲシュタポに一時的にせよ拘束された経験もあってか、ややサスペンスタッチの緊張感のある音楽となっている。そのなかにジャズや12音技法など、戦時中の退廃音楽の要素を盛り込み、グレーゾーンの折衷主義という自身の作曲家としての立場も混ぜこぜになった、人間誰もが叩けば埃がたつような実存の危うさを表現している。ベルク「ヴォツェック」でも実証済のベームのキビキビした指揮ぶりに加え、実は演技派だったローレンツの主役ヨーゼフ・K、仕事熱心なゆえに冷徹にならざるを得ない警察官フランツを演じるワルター・ベリー、裁判官の妻の立場ながら被告人への慈愛を人間のなすべき務めとして精一杯歌うデラ・カーザなど、自分の社会的立場に一生懸命になればなるほど悲劇へと空回りする人間関係のブラックな一面を巧く炙りだしている。 |

|

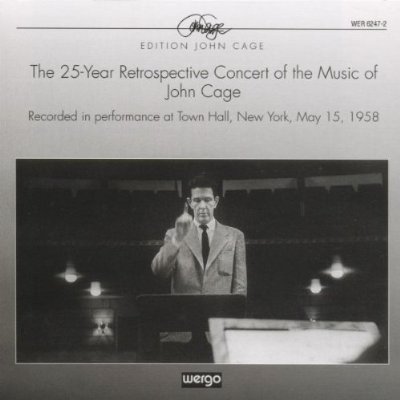

ジョン・ケージ:25周年記念公演(1958)

ジョン・ケージ45歳のときにニューヨークの公会堂で開かれた、作曲活動25周年記念コンサートのライブ録音。友人で画家のジャスパー・ジョーンズ、ロバート・ラウシェンバーグらが企画したという、筋金入りのケージ作品だけのコンサートだった。さすがに4'33"は収録されいないが、ファースト・コンストラクションIII(メタル)、プリペアード・ピアノのためのソナタとインターリュードなど、楽器構成に隔たりなく前期の作品がバランスよく配置されたプログラムである。公会堂でのコンサートは夜8:40から開始されたにも関わらず、聴衆のものすごい熱気に包まれた様相が伝わり、当時の前衛芸術に対するアグレッシブな一面が伺えて興味深い。 |

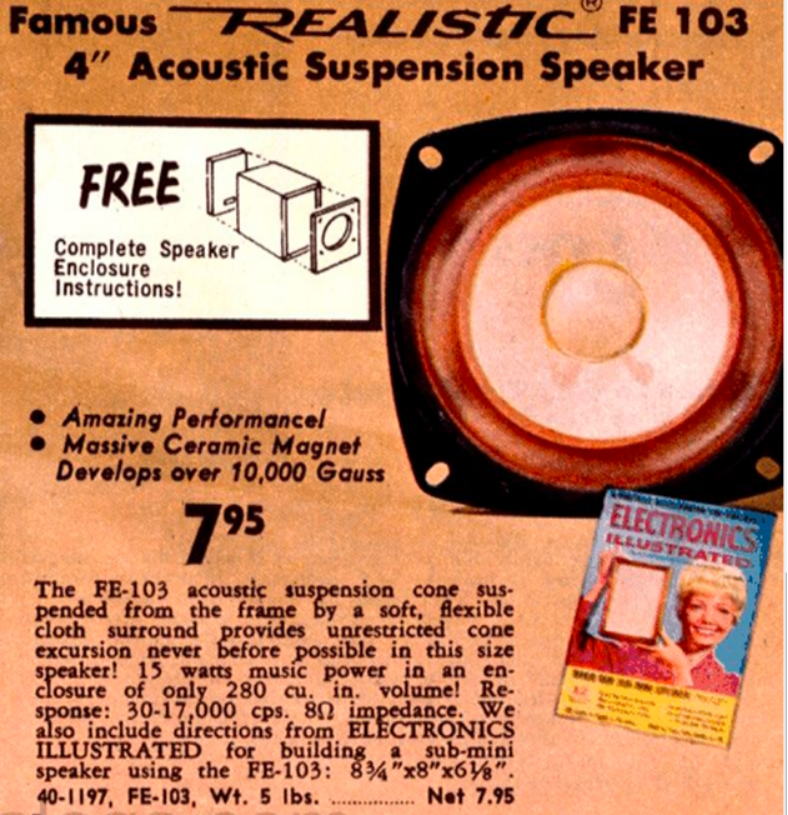

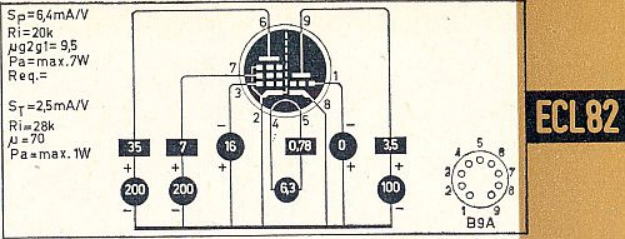

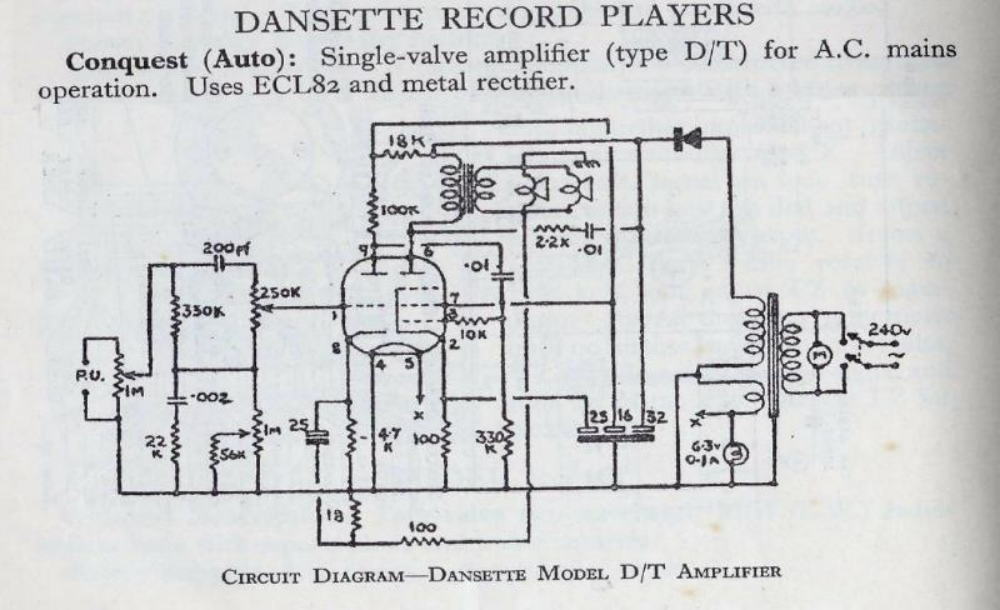

一方で古株のオーディオマニアには、コーンツイーターなんて安物のアンサンブル・ステレオのおまけみたいに思っている人も多いだろう。実際に少し高価な電蓄やテレビにも装着されたものなので、それよりアドバンテージをもった他の人に自慢したくなるようなものを考えると、コーンツイーターでは旗色が悪いのだ。ちなみに当時はセラミック・カートリッジを真空管ECL82(6BM8)シングルに直つなぎしているものがほとんどで、デンオンDL-103がデビューした頃には、同じレコードなのにFM放送で聴く音と我が家のレコードの音があまりにも違うので、使用しているカートリッジについて放送局に問い合わせが殺到したという逸話もある。しかし、この手慣れた定食屋のような味わいは、今では手に入れようとしても聴けなくなった代物であるのも事実だ。

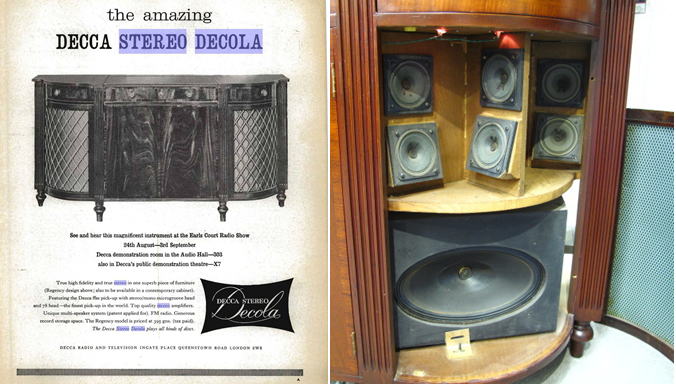

しかし、安かろう悪かろうの印象の強いコーンツイーターも、デッカのデコラ・ステレオや、テレフンケンo85aモニタースピーカーなど、1960年までの最高級オーディオ機器にも、英EMI製、独Isophon製のコーンツイーターがそれぞれ使われていた。いずれも電蓄やラジオでおなじみのユニットで、日本でも手軽に購入できたのだが、違うのはウーハーに相当する大口径エクステンデッドレンジの威力で、簡素なエンクロージャーに入れてなおダイナミックな音を奏でていた。現在と異なる点は、ツイーターが6~8個装着された全方向拡散型であり、ステレオの音場感や定位感に対する考え方もずっと緩やかだった。しかしサウンド自体は、誰もが納得する安定性をもっていたのだ。

Siemens H8スーパーラジオ(1958):筐体の両脇にツイーターを置き音場感を再現

テレフンケン O85aモニタースピーカー(1959?)、Isophonのスピーカーユニットの周波数特性

デッカ Decolaステレオ蓄音機とスピーカー部分(1959)、EMI DLSシステムのスピーカー特性

このFM放送に向けたラジオ用Hi-Fi仕様は、1960年(昭和35年)前後のアメリカ製ジュークボックスでも継承された。そもそも、1950年代のアマチュアがDIYでローファイからハイファイへステップアップする手段として、例えばJBL

D130に175DLHや075を加えるように、SP盤やAMラジオの100~6,000Hzに対応するエクステンデッドレンジ・スピーカーにツイーターを足すのが常套手段だった。しかしSP盤がまだ流通していた1950年代には、プロユースのジュークボックスもその例にならっていたのだ。これは1970年代の日本製ラジカセでも継承していた仕様で、私の目指すラジオっぽい音の兄貴分にあたるものとなる。

1960年代初頭のRock-ola製ジュークボックス(コーンツイーター付)

|

【オヤジのコダワリ その3】ラジオ用トランス

デジタル化された時代も場所も異なる様々な音源に対し、総合的なトーンのまとまりを与える役目として、昭和30年代から製造を続けているサンスイトランスをライントランスとして使っている。

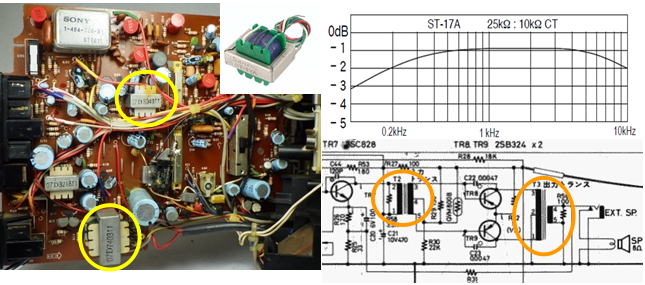

これは初期のトランジスタ・ラジオで、出力段で不揃いな素子を使ってB級プッシュプルアンプとして動作させるための分割トランスで、1970年代後半にパワーICが実装されるまで、ラジカセなどに広く使われていた。私はハイインピーダンスで受け渡しするST-17Aを選んでいるが、このシリーズで最もナローレンジで、高域と低域が-2dBと僅かに減少する領域は位相も遅れていくため、ボーカル域(200~4,000Hz)を中心に周辺が自然にボケていく感じがして、あえて言えば安物のMMカートリッジのようなマットな質感がある。おそらく1960年代に電池駆動のトランジスターラジオが増えるときに、真空管ラジオと遜色ないように音質的にチューニングされたものと思っている。

そのくせ小型トランスは磁気飽和しやすく、ライン信号レベルでも甘い倍音を出すので、DCアンプの味気ない音に彩りを与えてくれる。私なりの考えでは、これらのラジオ音声用トランスは、トランジスター特有の鋭利な奇数倍音を緩和するために、偶数倍音を補完するようにデザインされているように感じる。そのため真空管用のライントランスともテイストが違うようなのだ。もちろん真空管とトランスを使った機器でも同じような効果があると思うが、千円にも満たない小型トランス1個で済むなら、それで十分な気がする。

ラジカセ基板の段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

トランスには磁気飽和による高次歪みと僅かなコンプレッションがあって、実はLPからCDに変わった後に音楽が味気なくなったのは、単にマスタリングの問題だけでなく、パッシブに動作する磁気歪みが関与している。同じような効果は、テープヘッド、カートリッジにもあり、唯一スピーカーだけが磁気回路をもつオーディオ部品となってしまった。ちなみに私の場合は、こうした事情は肯定的に捉え、ギターアンプ用スピーカーの分割振動も含め、倍音成分(高次歪み)を大歓迎で混ぜこんでいる。ただ倍音の出やすいのはパルス性の波形に対してであって、普通のサイン波はクリーンな音である。もちろん歪みが増大するブレークポイントがあるので、それ以上の音量を出さないのも使用上の注意としてあるが、Jensenとて70年前のプロ用ユニットなので家庭用として全く不便はない。

Jensen C12R+Visaton TW6NGの1kHzパルス応答特性(ライントランス有)

斜め横から測っても中高域のピーク成分はリンギングで残る

ラジオのもつアップデートな音楽情報の影響力は、今では全く想像もつかないのだが、こうして色々と集めてみると、お茶の間で聴けた音楽の幅広さに驚くだろう。1970年前後ではブートレグのライブ音源も交えてみたが、マスメディアには乗らない演奏であっても、そのとき録った人の感じた報道性が21世紀になって記憶としてよみがえった感じでもある。

|

グレン・ミラー楽団&アンドリュース・シスターズ:チェスターフィールド・ブロードキャスト(1939~40)

戦中に慰問団を組んでノルマンデー上陸作戦のときには、勝利の旗印としてラジオからグレン・ミラー楽団が音楽を流したと言われるが、それはジャズがナチス・ドイツから有色人種による退廃音楽として排除されていたからでもある。白人のジャズ・バンドというのは、二重の意味で血統主義を否定するプロパガンダとなった。

カラーフィルムで撮られた映画「グレンミラー物語」があるために、ベニー・グッドマンやサッチモのように戦後も長い芸歴のように思いがちだが、これは1942年に楽団を解散する前のライブ音源である。タバコ会社のチェスターフィールドが提供した無料コンサートで、当時はラジオで放送されるコンサートでは観客からお金を取ってはならないという法律があり、これは抽選で入場券の当たった人が観衆となっているが、スウィングジャズの盛況ぶりも伝える記録となっている。

元がアセテート盤の復刻なので、ザラッとした感じがデジタルとの相性が悪いように感じるだろうが、そこをしっかり鳴らせるバランスを見つけるまで辛抱してほしい音源である。 |

|

スウィンギング・ウィズ・ビング!(1944-54年)

ラジオ・ディズの看板番組ビング・クロスビー・ショウの名場面を散りばめたオムニバス3枚組。1/3はアセテート盤、2/3はテープ収録であるが、レンジ感を合わせるために高域はカットしてある。このCDは多彩なゲストと歌芸を競い合うようにまとめられているのが特徴で、アンドリュース・シスターズ、ナット・キング・コール、サッチモ、エラ・フィッツジェラルドなど、肌の色に関わらずフランクに接するクロスビーのパーソネルも板に付いており、文字通り「音楽に人種も国境もなし」という言葉通りのハートフルな番組進行が聴かれる。まだ歌手としては売り出してまもないナット・キング・コールにいち早く目を付けて呼んでみたり(ナット自身は遠慮している様子が判る)、壮年期はやや力で押し切る傾向のあったサッチモのおどけたキャラクターを最大限に引き出した収録もある。この手の歌手が、何でも「オレさまの歌」という仰々しい態度を取り勝ちなところを、全米視聴率No.1番組でさえ、謙虚に新しい才能を発掘する態度は全く敬服する。利益主導型でプロモートするショウビズの世界を、彼なりの柔らかな身のこなしで泳ぎまわった勇姿の記録でもある。 |

|

日曜娯楽版大全(1951~54)

今までの戦後ラジオ史は1952年からスタートしたラジオドラマ「君の名は」からで、女湯から客がいなくなる珍現象を取り上げるに留まっていた。まだGHQが目を光らせている時代のこと、一億総懺悔の真っ只中で、公共の電波を使ってラジオで喜劇、お笑いなど・・・実はあるんです。1949~54年の三木鶏郎の「日曜娯楽版」「ユーモア劇場」は、天下の国民放送NHKラジオで視聴率70~90%をさらったというのだから驚きである。音楽責任者だった三木鶏郎が、自ら大金をはたいて購入したソニーのG型テープレコーダーで、番組の音楽を記録したもの。ところどころテープが伸びて聞き辛いものも散在するが、当時の番組の雰囲気を再現できているといえよう。背景に流れる重厚なブラス・セッションとは裏腹に、それをあえて笑い飛ばすような冗談の数々。後半戦は、安保、水爆、賄賂といった政治ネタを披露するが、やってるほうも結構命がけである。 |

|

美空ひばり 青春アワー(1958)

美空ひばりがTBSラジオで持ってた「美空ひばりアワー」という番組で、芸能生活10周年という節目の年の記録でもある。リスナーのお便りコーナーでは、女学生が映画館への立ち入りを校則で禁止されてるなど、生活感のあるラジオらしい話題もあって面白い。あと、当時のSP盤を放送する際の音質も、トークとの違いで気になる点でもある。歌舞伎座での歌謡ショーの実況では、裏声、こぶしと入れ替わる七色の声は、ライブでも健在である。録音の帯域は狭いが、良質なモノラル音声に特有の中域に十分な倍音を含んでおり、これが抽出できるかが、この手の録音と長く付き合う試金石である。 |

|

なつかしの昭和ラジオ・テレビ番組主題歌全集(1947~75)

テレビのアーカイブの多くは性能の悪いビデオテープで保存されている場合が多く、音質的に腐っても鯛のように思っている人も多いだろうが、本当の実力はそういうものじゃなかった、と確信させてくれるオムニバス盤である。あの頃感じたトキメキは、決して若い多感なだけではなかった。放送アーカイブで、ここまで品質の良いものは他の国でも珍しいと思う。テレビ自体は、全体がバラエティーのようなものなので、地方の雑貨店のように何でも陳列するのが常套だが、当時の人が思い描いた憧れの衣に隠れた、欲情のカオスを知るにはうってつけである。今の人だと「11PM」と「時間ですよ」のテーマ曲のどっちもオシャレと感じるだろう。当時はネグリジェと割烹着くらいの違いに感じたのだが。テレビも時代と一緒に倒錯していたのだ。 |

|

ニューポート・フォーク・フェステlバル(1959)

長い歴史をもつフォーク・フェスの第1回目の記録。呼びかけ人には、アメリカ中の民族音楽をフィールド録音で蒐集したAlan Lomax氏が含まれており、フォークブームが起こった後の商業的なものではなく、むしろ広義のフォーク(=民族)音楽の演奏家が招待されている。屋外会場ということもあり録音品質は報道用のインタビューで用いられるものと同じもので、フォークは言葉の芸術という感覚が強く、特に楽器にマイクが充てられているわけではないのでやや不満が残るかもしれないが、狭い帯域ながら肉厚で落ち付いた音質である。 |

|

ヴェルヴェット・アンダーグラウンド/Live at MAX's(1970)

ウォーホル・ファミリーとしてデビューした後、流れ流れてカンザスで開いた最後のパーティの様子。録音したのは、ウォーホル・ガールズの一人であるブリジッド・ベルリン女史で、ソニー製のカセットレコーダーで録ったというもので、この種のブートレグでは中の上という音質。当時のカセットレコーダーは、ポラロイドのインスタントカメラと同じく若者の三種の神器だったらしい。しかしこれが解散ライブとなったため、このカセットはとても貴重なものとなった。録音品質の枯れ具合がまたよく、場末のライブハウスという感じを上手く出しているし、なんだか1960年代そのものとのお別れパーティーみたいな甘酸っぱい切なさが流れていく。 |

|

ぶっつぶせ! ! 1971北区公会堂Live/村八分(1971)

恐るべきロックバンドである。今だとガレージパンクっぽい雰囲気と理解されるだろうが、この1971年には凡そそういうジャンルそのものがなかった時代を駆け抜けたバンドの壮絶な記録。本人たちはストーンズの進化形と思っていたかもしれないが、いきなり充実したロックンロール・サウンドを叩きだすポテンシャルは、全く凄いの一言につきる。海の向こう側ではギタープレイヤー専制主義のブルース・ロックが全盛期だったから、ちょっと見逃してしまったという感じである。あえていえばヴェルヴェットのそれと近いが、あっちがアート指向なのに対し、こっちは徹底した破壊主義。同時代の映画「薔薇の葬列」や「新宿泥棒日記」などと並べても、全く色あせないカウンターカルチャーの色彩を放っている。そういう意味でも、後に定式化されたパンクやヘヴィメタに近いのである。録音は典型的なブートレグだが、聞きやすい音質である。 |

|

デビッド・ボウイ BBCセッションズ(1968~72)

デビッド・ボウイの第一期の最後を飾るジギー・スターダストのプロジェクトに至る軌跡をドキュメンタリー的に捉えた放送ライブの断片。この頃のBBCは、レコードを放送で流せない法律を逆手にとって、有能な若手にまだ未発表の楽曲をテスト的に演奏させるという奇策を演じていた。その数多ある若いミュージシャンのなかにボウイがいたわけだが、アレンジもほとんど練られていないままのスケッチの段階で、若者がギター片手に語りだしたのは、宇宙から降り立った仮想のロックスター、ジギー・スターダストのおぼろげなイメージである。それが段々と実体化して、やがて自分自身が夢のなかに取り込まれて行く状況が、時系列で示されて行く。当時のラジオがもっていた報道性をフルに動員した第一級のエンターテインメントである。 |

|

ジュディ・シル:BBC Recordings(1972-73)

コカイン中毒で亡くなったという異形のゴスペルシンガー、ジュディ・シルの弾き語りスタジオライブ。イギリスに移住した時期のもので、時折ダジャレを噛ますのだが聞きに来た観衆の反応がイマイチで、それだけに歌に込めた感情移入が半端でない。正規アルバムがオケをバックに厚化粧な造りなのに対し、こちらはシンプルな弾き語りで、むしろシルの繊細な声使いがクローズアップされ、それだけで完成された世界を感じさせる。当時のイギリスは、ハード・ロック、サイケ、プログレなど新しい楽曲が次々に出たが、そういうものに疲れた人々を癒す方向も模索されていた。21世紀に入って、その良さが再認識されたと言っていいだろう。

カントリー・ブルースのヨーデル節を独自に発展させた歌い口もかなり個性的だが、聴きどころは、ブルース感あふれたピアノの弾きっぷりである。実は伴奏者としても一流だったが、それを自分の信じる歌のためだけに使っている贅沢さが、ラジオ局の一角で行われたライブ中継を特別な空気で満たしている。 |

|

【オヤジのコダワリ その4】ミニワット・ラジオ球

最後の昭和アイテムは、共立電子と摂津工業がタッグを組んで生まれた、複合型MT管ECL82(6BM5)を使用した真空管アンプである。ECL82は1950年代中頃に蘭フィリップスが開発した、プリ三極管とパワー五極管をMT管の中にギュッと押し込んだラジオ球で、欧州ではもちろんのこと、日本でもラジオやテレビに組み込む真空管として重宝され、東芝、ナショナル、NECなど、欧州製よりも高性能でなうえ、交換用デッドストック品がまだ多く残っており、Hi-Fi初期のラジオ球として隠れた名品だ。しかし、共立電子は完成基盤を5,500円で売っており、それを配線だけの準キットにして6万円で売ろうというのが、なかなか判断の難しいところだが、私の背中を推したのが摂津工業が1960年代のデザインそのままで復刻したというその言葉だけだった。おそらく、ドイツ製ラジオやイギリス製卓上レコードプレーヤーを知らなければ、買う気など起こらなかったであろう。

販売して7年経っても在庫あり。物好きしか買わないだろうキット

とはいえ、ECL82を使用した1950~60年代のHi-Fi機器は、家電製品として幅広く活躍しており、ネコ跨ぎのようにバカにしてはいけない。300Bや6550、EL150のようなシアター用の大型管が手に入る現在でも、38cmウーハーを鳴らしきるような義務でも無い限り、自分のウサギ小屋に適材適所にアレンジするのに十分すぎる性能なのだ。いわば、ビフテキを食パンにはさんだり、キャビアをおにぎりに結ぶような不釣り合いな状況を生み出す。むしろECL82は私がコダワリをもつ昭和の時代をまっしぐらに生きたサウンドを有しているといえよう。

ECL82(6BM8)が使用された往年の家電製品

Dansette Conquest Auto レコードプレーヤー(1962、イギリス)

Siemans Musiktruhe TR2 ラジオ電蓄(1957、ドイツ)

Siemans LUXUSSUPER H8 ラジオ(1958、ドイツ)

ナショナル ハイファイラジオAF-640(1958、日本)

サンスイ SM-21 AM2波ステレオレシーバー(1960、日本)

共立電子のキットではパワー部を三結にして1.2Wに抑えてあり、そんなで大丈夫かな?と思うのも束の間、Jensen C12R+Visaton TW6NGをハツラツと鳴らしきった。そのハツラツさの原因は、ピアニッシモからフォルテへの音の吹きあがりがリニアかつダイナミックであり、かつてのラジカセで聞いたサウンドを思い出した。AM放送だったFEM東京は帯域としては貧しい音だったが、全てが新しいものに聞こえたのは、若さゆえの感受性の強さだとか、ヒットチャートのような報道性あってのものだと思い込んでいたが、その頃に接した音はこんな感じだったと思い出したのだ。むしろそれまで聴いていたMOS-FETアンプは、AB級ゆえのコンプレッションが少し掛かって、それがパワーを入れたときの量感を生んでいるのだと分かった。

逆に、Jensen C12Rのような大口径フィックスドエッジ・スピーカーを知らなければ、ECL82の魅力は半減するだろう。というのも、ミニワットということで、小口径フルレンジをディスクトップに置くシミジミとした盆栽オーディオを思い浮かべるのだが、小出力でも機敏に反応するフィックスドエッジ・スピーカーなら、モノラルでも部屋いっぱいに音を響かせるのは造作もない。なにせJensen

C12RはステージPAやジュークボックスでも十分に耐ええる音響規模を持って生まれてきたからだ。

で、ジジイはミニワット球で何を満喫したかというと、ステレオ時代の名盤をモノラルにして聴いている。普通ならラジオで聞いた頃を懐かしんでいるように思うかもしれないが、30cm級のフィックスドエッジスピーカーが吐き出す音は、時代のドアをノックするどころか、ドカンと蹴とばして登場するようなサウンドである。ウルフマンジャックがウァオ~~~~ンと遠吠えしてイントロを興奮しながら聞き始める状況にも似ている。そうした実況性のある生きのいい音が蘇ったのだ。

|

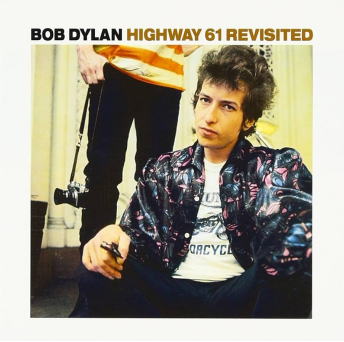

追憶のハイウェイ61/ボブ・ディラン(1965)

フォーク・ロックの金字塔的な作品と言われながら、どこか乾いて青白い米コロンビアのサウンドが、ささくれた現実を突きつけているようで、ロックが反体制的な象徴だった時代の一番尖っているアルバムだと理解していた。相変わらず難解な詩を機関銃のように突きつける姿は、もう少し前の世代のビート・ジェネレーションへの殿堂入りを目指したのか(詩人のギンズバーグ教授とも仲良しだった)は良く分からないが、このアルバムの後にオートバイ事故を契機にプッツリ音信不通となっただけに、いわくつきのアルバムとなっている。

レコーディング担当者も、最初の担当者が降りていったので引き継いでみると、ディランはずっと酒を呑んでセッションにまじめに取り組まない、白人ブルースギタリストは前打合せもせず演奏のときだけ現れて口を利かない、キーボーディストは実はこのセッションが初めての素人だったなど、企画そのものがいつ崩壊してもおかしくない状況だったという。何がどうしてこうなったのかの理由などどこにも無いまま、嵐のようにひと通りレコーディングが終わってホッとしたという。タブロイド紙のスクープ写真をみるような、どことなく荒れた感触は、ハリケーン被害の跡を傍観するような感じなのかもしれない。

最近になってようやく理解できたのは、これは古き良きアメリカへの追悼歌であって、本来のサウンドは黄昏から夕闇に切れ変わる時代の色合いを示しているのだ。それを「フォークの裏切者」の汚名を背負ってでもやってのけたのが、ロック以上にロックなディランなりの回答なのだと。現実にこの盤の楽曲を引っさげてツアーをお供したザ・バンドのドラマーは、あまりのパッシングにノイローゼになって音楽シーンの舞台から降りて石油掘削の労働者となって身をやつしていたぐらいである。この盤の圧に匹敵するのは、旧ソ連の歌手ウラジーミル・ヴィソーツキイぐらいであることも、ミュージシャンが迫害を受ける者の側に立つことの難しさを物語っている。この黄昏のもつ赤紫の空(空気中の塵が多いほど鮮やかな色になる)を見上げる余裕が、超高層ビルに囲まれた現在では失われてしまったのが、二重のメタファとなって自分に圧し掛かってくる。 |

|

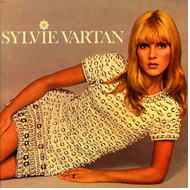

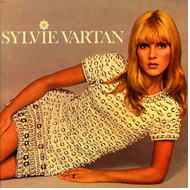

シルヴィー・ヴァルタン/パリの妖精(1968)

ウーマンリブというやや古臭い言い種は、この時代のシルヴィー・ヴァルタンに最もふさわしいといえる。より自立した女性シンガー・ソング・ライターは居たものの、交通事故で引退間際に追い詰められてなお、颯爽としたパンタロン姿で「あなたのとりこ」をダンサブルに歌う姿は、薹の立った女性が美しいままであることを正視する切っ掛けになったと思う。内容はメロドラマからはじまり、キャバレー風の歌から、ディスコ風のダンスありのバラエティーだが、イタリアRCAが手掛けた見開き神ジャケがまた素晴らしくて、裏面のスラッと伸びた素足がこのアルバムの魅力の全てを物語っている。 |

|

新宿の女/“演歌の星”藤圭子のすべて(1970)

1970年の新宿といえばフォークゲリラで賑わっていたのだが、こちらは飲み屋街の流しをやりながら演歌の新星としてデビューした、むしろ夜のとばりが似合う陰影のある声が特徴的だった。一方で、ライブで子供にも気を使って笑顔で童謡まで唄う気さくな性格は、むしろ普通の庶民感覚の人だったように思う。このCDは久々のオリジナルアルバムでの再発だったのだが、ビクターからソニーに移ったリマスターの音は、艶のある音からリアリティのほうに足場を移した感じだ。異論はあるだろうが、R&Bのソウル歌手のように言葉を噛みしめるように唄う特徴的な口調は、こちらのほうが力強く伝わる。 |

|

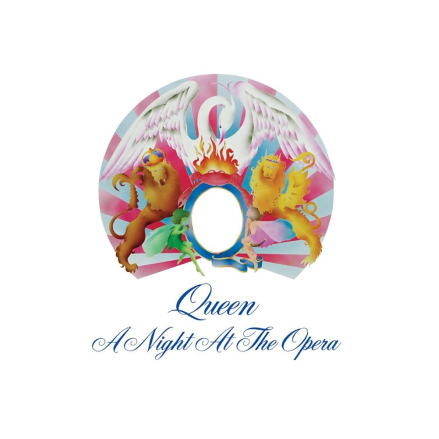

オペラ座の夜/クィーン(1975)

言わずと知れたブリティッシュ・ロックの名盤だが、聴きどころはボヘミアンラプソディーだけではない。紅白歌合戦のようなバラエティー要素を組み込むのは、いわゆるキャバレーの伝統を汲んだものだが、ここでは大衆的なコミックオペラ(ミュージカルの前身)を想定したと言えよう。録音はマルチトラックをオーバーダブでギューギューに詰め込んだ結果、ダイナミックレンジが狭く音が詰まっているという感じで、なかなか手ごわいものだ。今回はヨーロッパ管であるECL82の艶やかさと、Non-NFBでのダイレクトな吹きあがりとが相まって、迫力あるサウンドが再現できた。

|

|

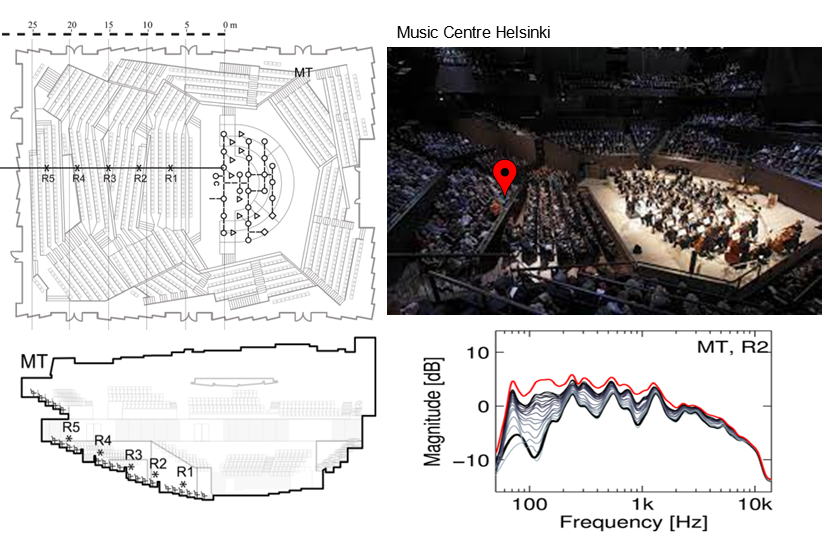

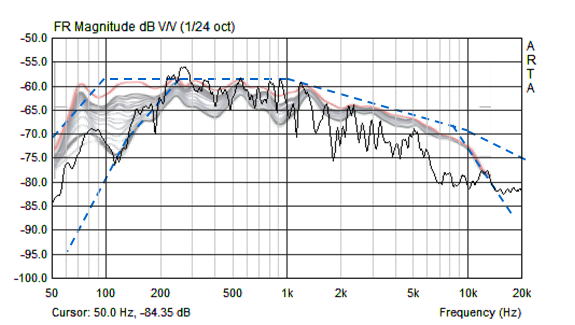

さて機材を取りそろえたうえで、システム全体のチューニングである。自分の耳で自宅において概ねのモノラル録音でニュートラルになるように決めた周波数バランスは、200~2,000Hzを中心としたカマボコ型になった。これは古い録音を多く聴くからだけでなく、新しいデジタル録音をモノラルにして聴いても同様である。実はこれがコンサートホールの響きとほぼ同様のものであることが、最近になってようやく理解できた。古い録音をよく聞くので、高域にフィルターを掛けることが昔から行われていたが、そうではなく徐々にロールオフするのが正解だったのだ。それと共に、最新のデジタル録音も同じように自然なアコースティックで聴けるようになった。両者の間にある音質の違いは、1950年代から大きく変化しておらず、むしろ発展したのはコンピューターによる解析技術のほうであると私は思っている。人間の耳も音楽ジャンルも、それほど変化していないのだ。

それと共にコンサートホールでは200Hz以下のバランスが100~200ms遅れた反響音として滞留しており、これは現在のウーハーの鈍い反応の設計の主流となっていることも判る。録音がスピーカー固有のサウンドステージに押し込められる原因は、従来から静的なコンサートホールの周波数特性を重視したため、ウーハーの受け持つ帯域のタイミングが全部遅れるというアンビバレントな状況によるのだ。これもステージ上で生楽器と競り合ったミッドセンチュリー期のPA技術のほうが正しい結果を出している。

コンサートホールの周波数特性の調査結果(Patynen, Tervo, Lokki, 2013)

自作スピーカーの特性(いずれも斜め45°から計測、ホールのトーンと近似)

左:Jensen C12R+Visaton TW6NG、右:Visaton FR6.5

部屋のアコースティックの問題は重要で、これだけで録音との相性が決まるという恐ろしいものだ。それはBOSE博士がコンサートホールの9割は残響音だと論証しようと901スピーカーを開発したくらいなのだ。また異形のジャズレーベルECMのマンフレッド・アイヒャーは、デジタルリバーブを掛けて音場感を調整していることで有名で、それがECM独特のヨーロピアン・サウンドを演出しているのだが、原音主義の人たちからみれば毛嫌いする原因ともなっている。私はこうした問題に立ち向かうため、卓上ミキサーに付属しているデジタルリバーブで調整している。ヤマハの卓上ミキサーMG10XUは、カラオケ大会でも使える簡易PA用だが、心臓部となるオペアンプは自家製チップを使いノイズレベルが低く音調がマットで落ち着いてるし、3バンド・イコライザー、デジタル・リバーブまで付いたオールインワンのサウンドコントローラーである。ヤマハのデジタル・リバーブは24bit換算の精緻なもので、リマスター時点でかけて16bitに落とすよりずっと自然なニュアンスで艶や音場感を調整できる。

ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタルリバーブ(註釈は個人的な感想)

MG10XUのデジタル・リバーブは、世界中の音楽ホールの響きをを長く研究してきたヤマハならではの見立てで、簡易とは言いながら24bit処理で昔の8bitに比べて雲泥の差があるし、思ったより高品位で気に入っている。リバーブというとエコーと勘違いする人が多いのだが、リバーブは高域に艶や潤いを与えると考えたほうが妥当で、EMT社のプレートリバーブ(鉄板エコー)は1970年代以降の録音には必ずと言っていいほど使われていた。残響時間とドライ・ウェットの調整(大概が30~40%の間で収まる)ができるので、録音状態に合わせてチョちょっといじるだけで聴き映えが変わる。

1番目のホール・リバーブNo.1は、アメリカンなマットなテープ録音の雰囲気をもった音色で、よりシリアスでマッシブな力感を出したいとき、低域のリズム感を犠牲にすることなくニュートラルに整えることができる。

2番目のホール・リバーブNo.2は、ヨーロピアンな艶やかさと潤いのある音色が特徴で、クラシックなどで音がソリッド過ぎると思ったときに掛けると、雰囲気良くまとまる。

実はこれらのリバーブの後段にローファイなサンスイトランスを噛ましているのがミソで、ちょうどリバーブと磁気飽和したときの高次歪みがうまいことミックスされることで、楽音とタイミングのあった倍音が綺麗に出てくる。正確な再生というよりは、楽器のような鳴らし方が特徴的だ。

|

もうひとつ気を付けたいのは、最近の音質改善をうたったリマスター盤へのネット評で、あきらかに再生音がフラットな一方で、低音がブカブカに緩んで、パルス波に過敏に反応するスピーカーか、またはヘッドホンで聴いて、さも一人前に音質評価をしている現状がある。オーディオ機器の特性がフラットだから正確と考えるのは、初歩の初歩のようでいて、初心者が一番躓きやすい落とし穴で、おおむね低音も高音も過剰なドンシャリ状態で試聴している。

規格上でのフラット再生は、無響室という特別な部屋で50cm~1mの近接距離で測った特性で、部屋の反射波があると低域は後追いで膨らみ、高域の音響エネルギーは拡散して減衰する。この自然なアコースティクスを学んで、ドンシャリ病から脱するのがオーディオマニア初心者の第一歩である。と言ったのは、1980年頃に来日したタンノイの役員の感想である。KEF社長は「日本のスピーカーは攻撃的だ」と一蹴した。その伝統は今も続いていて、1960年代以前のレコード文化を正視できないまま、レガシーの滝つぼに一緒くたに落としているのだ。

昭和らしさをヘッドホン&イヤホンで満喫しようなど、夢にも思わないでほしいということだ。どう聴こうが本人の勝手だというかもしれないが、電車や街頭でヘッドホンを掛けたとて、昭和30年代と現在では騒音レベルが全く異なり、目に映るものとのギャップに戸惑うばかりだ。これは昭和30年代のほうが街並みがきれいだったというのではなく、むしろ雑踏はゴミとドブ川と隣接しており、清浄な心で音楽を聴くためには、雑踏から離れることが必然とも言えたからだ。

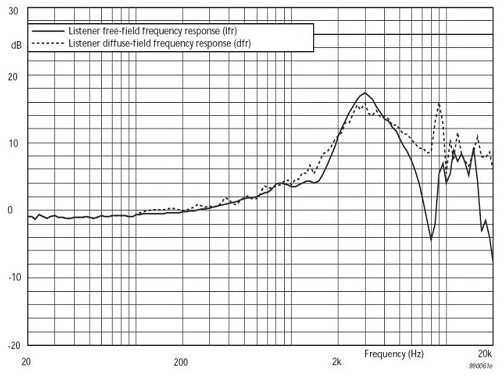

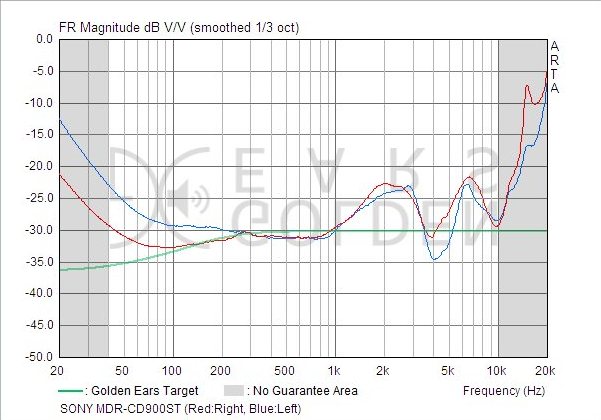

もうひとつは、人間の耳の特性が、子音となる中高域を過敏に感じることで、これはラウドネス曲線として知られているものだが、元をただせば外耳の共振によるもので、ヘッドホンではこの状態がさらに強調されるため、低音も過剰に入れなければナチュラルに聴こえない。いわばドンシャリの状態が当たり前のサウンドなのだが、外部と音を遮断しているため比較して認識することができない。この状態を正規なものに戻そうとしたのは、ようやく1990年代に入ってDiffuse Field Equalizationという規格が制定された。AKG K240やゼンハイザー HD600などは、この規格に添ってイコライジングされた最初のヘッドホンである。全く逆の効果を狙ったのがソニー MDR-CD900STで、日本の録音スタジオでは知らない者はいないというほどモニターヘッドホンとして使用されたが、その時代のJ-POPサウンドが特異な音調であることで察しが付くだろう。

B&K社のダミーヘッド4128C HATSとDiffuse Field Equalization補正曲線

左:SONY MDR-CD900STの特性(DF補正後)、右:これを反転させた特性(参考)

この雑踏から離れて音楽を聴くこと、中高域のピーキーした音調を避けること、この2つの理由だけでも、昭和の音をヘッドホンで試聴するべきではないことが分かるだろう。つまり、音楽をそれなりに佇まいの整った部屋の空気のなかで響かせることが、昭和時代のレコードの普通の聴き方であったのだ。

|

21世紀になりアナログ盤への復帰が顕著で、2022年にはCDの売り上げを上回ったとかいうが、その準備はほとんどなされていないといえよう。5cm程度のフルレンジが付いたプレーヤーを回して、アナログレコードだから音が良いなんてのもかなり怪しい話である。それでいて、ヴァンゲルダーやビートルズ周辺の初期プレス盤は、世界中で買い付けられ日本に一番集まっているという。これはLP盤の所有者とそうでない人の身分社会というかヒエラルキーを形成していて、特にポップス関連では、大衆性という一番重要な要素がないがしろにされている。

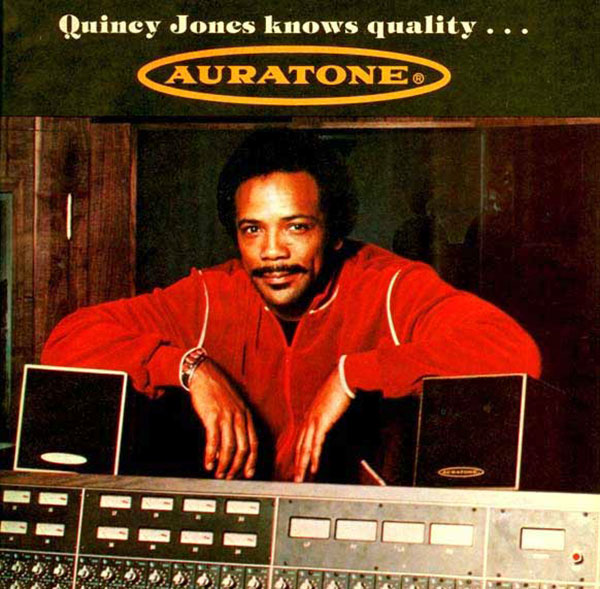

この大衆性を追及したのはラジオっぽい音であり、100~8,000Hzにその全てが詰まっているのだ。例えば、ビートルズのアルバムのCDリリースを最初に監修したジョージ・マーチンは、「自分はシンバルの音がどれだけ鮮明に聞こえるかなんて興味がない」と断りを入れているが、それをちゃんと理解した人がどれだけいたか、未だに分からないままである。さらに20世紀最大のセールスを挙げたアルバム「スリラー」のプロデューサー

クインシー・ジョーンズは、ウェストレイク・スタジオという由緒あるスタジオで録音しながら、150~7,000Hzしか再生できないオーラトーン5cという10cmフルレンジでミックスするようにエンジニアに実行させたが、その結果は、モノラルで貧弱なフルレンジスピーカーを実装したテレビで再三流れた、長尺のミュージックビデオの成功で、この後にボブクリと人気を二分するゴージャスなサウンドの代表盤ともなっている。これと前後して1980年代の日本のニューミュージックがCMソングで軒並みヒットしたのも、同じオーラトーンを使ってモノラルミックスされた音源を用いたからであった。

1970年代から1980年代前半まで活躍したオーラトーン5c

ところが、デジタル化された過去100年に渡る音源をニュートラルに再生する方法について、まじめに考えている人があまりいないのは残念である。いわくCDをはじめデジタルの音が嫌いというのだ。実際は、デジタル録音はマットなキャンバスのようなもので、キラキラ感の強い印象は、1990年代に取ってつけたオマケのようなものである。20kHz近傍に溜まるデジタルノイズ(パルス性のザラついた音)を回避すれば、普通にアナログ風の落ち着いた音になる。

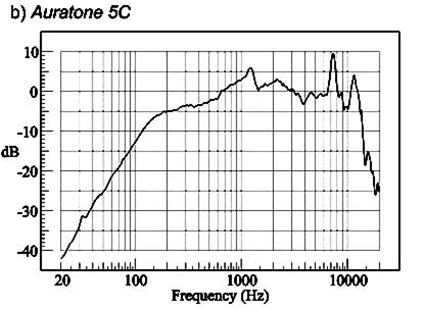

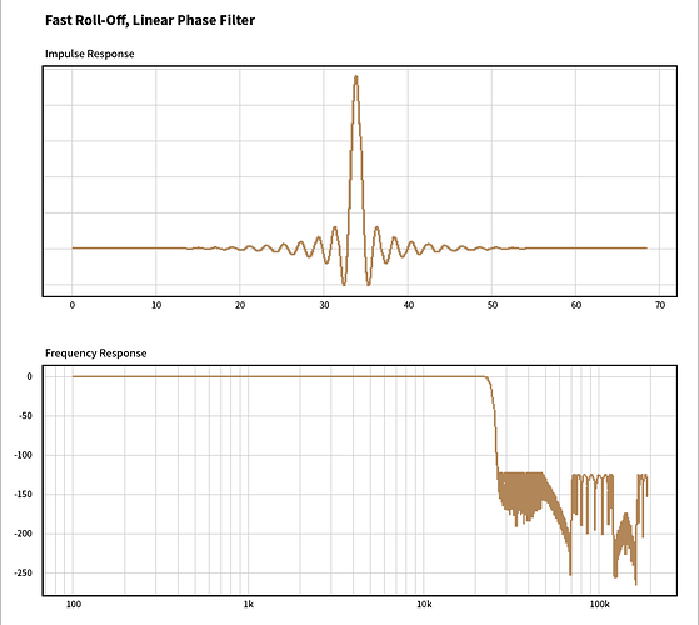

ちなみに、CDの開発時期はFM放送(50~15,000Hz)が音楽業界のマーケティングの勝敗を支配していたため、ほとんどの録音エンジニアは16kHz以上を楽音として必要ないとコメントし、CD規格も20kHzまでで十分だと踏んだのである。ところが、いざ市場にCDが出てしまうと、20kHzまで再生できないオーディオ製品は落第点を食らうという強迫観念にかられ、あろうことかデジタルノイズまで再生することを容認してしまったのだ。まずCDプレーヤー内部のアナログ部分は、周波数特性を狭めるようなプリアンプなどの回路は排除され、抵抗器だけでIV変換するようなことが流行した。このことでDA変換したそのままの平坦な信号がパワーアンプに繋がれ、シャープロールオフのデジタルフィルターから生じるポスト&プリエコーのデジタルノイズもピュアに再生するようなことになっていったのである。これに拍車をかけたのが、デジタル対応したイギリス製高級スピーカーで、20kHz近傍でハードドームツイーターに共振峰をつくって、ハレーションを起こして聴覚を麻痺させるような手段に出たのだ。逆に、この帯域をあまり含んでいないアナログレコードを再生する際には、CD再生に特化したギラついた音で面食らうわけである。このように1990年を境に、アナログレコードは廃止され、超高域のパルス性ノイズで特徴づけられるデジタル音源とその再生機器だけが闊歩する時代になったのだ。

左:1980~90年代に多かったシャープロールオフ・デジタルフィルターのポスト&プリエコー

右:最近増えてきたスローロールオフ・フィルター(プリエコーがない、MQAで採用)

1990年代の高級ハードドームツイーターの周波数特性(20kHz付近に激しいリンギング)

高級ハードドームツイーターのインパルス応答(左:入力、右:出力)

以上の2つの事柄、LP時代におけるSP盤への陰湿なイジメ、デジタル時代におけるアナログ録音への排他的なシカト行為、これらがレコードを通じた音楽文化に深刻な分裂をもたらしていることが分かる。もちろん、この誤解は確実に無くさないことには、世代間の敵対心も解消されないまま、次世代へと継承されていくのは目に見えている。実はオーディオ批評で進化論を唱える人が主流を占めている時点で、この話は停滞したままなのだが、70年も前に製造されたビンテージ機器だけが良いというのも問題がある。どちらにせよ和解に至っておらず、歩み寄ることすらできていないのだ。

こうしてラジカセと自分のモノラル・システムを比較すると、グレードアップすべき方向性が、現在のオーディオ理論と外れていっていることに気付くだろう。どうみても現在の進化したオーディオはラジカセとは全く別なものとなっているのだ。私のように幅広い時代の録音を一緒くたに聴く人は、ラジカセで十分なんて揶揄されたものだが、それを真正面から捉えてグレードアップしようとすると、必然的にモノラル時代のジュークボックスに行き着いたのだ。グレードアップと言っても、中低域のボーカル域を16cmを30cmのスピーカーにしてマルチアンプ化する、たったそれだけのことなのだ。

|

1970年代ラジカセ |

私のモノラル・システム |

進化型ステレオ・システム |

| 音声 |

AM・FM共用

モノラル |

ローファイ・ハイファイ共用

モノラル |

ハイレゾ対応

ステレオ |

| 音楽メディア |

ラジオ

テープレコーダー |

CD |

SACD

ハイレゾ音源 |

| 中低域スピーカー |

16cmEXレンジ |

30cmEXレンジ |

50~100Hz重視ウーハー |

| ツイーター |

コーン型15kHz |

コーン型15kHz |

ドーム型20kHz以上必須 |

| エンクロージャー |

後面開放 |

後面開放 |

バスレフ |

| アンプ |

B級3~5W |

A級1.2W |

AB級100~200W級 |

| トーンコトロール |

あり |

あり |

なし |

| ライントランス |

あり |

あり |

なし |

| リバーブ |

なし |

あり |

なし |

現在では必須と言われているオーディオ・スペックとして、100Hz以下の重低音を無理に鳴らそうとして鈍重なウーハーをハイパワー・アンプで駆動しようとする必要もないし、ステレオの定位感を良くするためツイーターのパルス成分を鋭くクリアにする必要もないし、サウンドステージの見晴らしを良くするためにトーンコトロールやライントランスを外す必要もない。オーディオ機器が音楽に付加価値を与えようと頑張れば頑張るほど、ミュージシャンがマイクに向かって吹き込んだ演奏のパッションから遠のいていくばかりである。それは古い録音でも最新のデジタル録音でも同じことである。なぜなら人間はボーカル域で感情表現をしており、それを聞き取れるように成長していく生きものだからである。

現在のハイファイのイロハはミッドセンチュリー時代に培われたし、今もノイマン製コンデンサーマイクやシュアー製ボーカルマイクで録音が行われ、磁石とコイルで電気信号を空気振動に変換するダイナミック・スピーカーの理論も変わっていない。実のところJensen社は20世紀初頭からダイナミックスピーカーの基礎を造り上げたメーカーだし、Visaton社も最初にテープレコーダーを開発しFM放送を開始したドイツのハイファイ技術を汲んでいる。サンスイトランスにしてもトランジスターラジオが発売された昭和30年代のテイストを守っているのだ。これらは古い形式の音響機器の保守部品として存在しているものの、それだけ長寿命な製品のキーパーツとして需要が続いていることも示している。同じことは、古い時代に録音された音楽についても言えて、それが人間の奏でるものである以上、進化に相当するような大きな変質はないし、現代の最新の録音だってミッドセンチュリー時代の人間工学に基づいた音響理論で十分に対応できるものだ。違いを見せつけるのではなく、誰に対しても平等に接することが、音響製品のあるべき姿でもあるのだ。誰にでも平等に、というと、不愛想とか無表情という言葉も思い浮べるだろうが、Jensenに関してはむしろ表情が深くなる感じだ。ただ陽気なだけではなく、喜怒哀楽がハッキリしている感触だ。それは人間の言葉の表情に寄り添ったエクステンデッドレンジ・スピーカーの特徴でもあるのだが、Jensenにはそのオリジナルな感興が刻印されていると言えるだろう。

この他にアナログ盤プレーヤーなど、21世紀になって復活傾向にあるオーディオ機器もあるのだが、RIAAカーブというのは、人間の聴感に基づいた心地よさをもつデバイスである一方で、現在の復活劇の前提も進化型ステレオ・ステレオと大きく変わらないどころか、1980年代に終わりを告げたバブル期の超アナログ技術を復活させようとしている。これは際限のないコストを掛ける覚悟、地獄の沙汰も金次第というオーディオ金満主義に向かっていくだけだろうと思う。それに見合う音質をもつレコードもかなり絞られることを考えると、音楽全般にニュートラルに付き合うための道具でないことは明白だ。

相次ぐ録音規格の進展と拡張主義に、人間の進化は追いつかないどころか、人間がコンピューターなみに正確な聴覚をもっていなければならないと勘違いしている。Hi-Fi初期のミッドセンチュリー時代に培った人間の聴覚に心地よいサウンドの追及は、いまだに十分な評価が得られないままなのだ。聞こえなくていい音は聴かなくていい。そういう割り切りができないまま、イジイジと40kHzまで拡張してしまった世紀末レガシー・オーディオとは、、サッサと

さよなら しよう。

【ミッドセンチュリー・モノラルのデザイン】

さて、最後にモノラルオーディオを嗜むときに、問題となるのがデザインである。実はモノラル全盛期の1950年代は、日本のみならず欧米においても戦後の復興に忙しく、せっかくLPレコードが出てもオーディオ機器を全部入れ替えるような余裕などなかった。このため、SP盤とコンパチのままDIYで部品を買い足すことが多かった。このためデザインなどお構いなしに、機材がバラックのように積みあがる、現在のオーディオマニアの籠城作戦が当初から続いていたのである。例えばCDプレーヤーが出たての頃は、アナログレコード、カセットデッキ、FMチューナーがプリメインアンプに繋げられており、CDプレーヤーをさらに積み上げて買い足した感じだ。デザインの統一性なんてそもそも考えられていなかった。

懐かしい1950年代のHi-Fiオーディオ事始め(子供はマネしちゃダメ)

機能別にコンポを積む「本格的な」ステレオ売り場(70年後も変わらぬダメダメぶり)

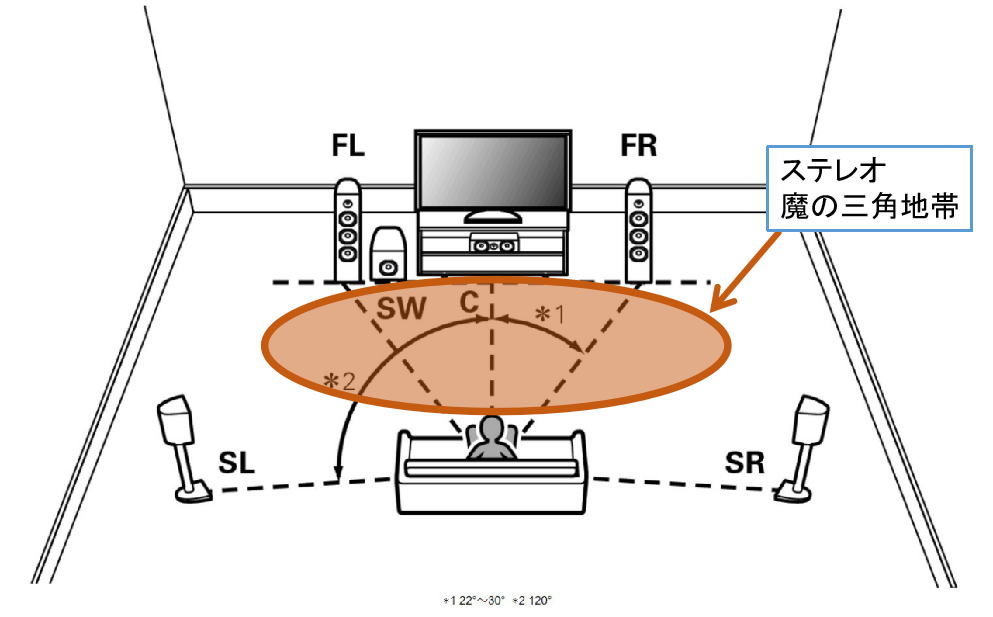

オーディオで一番困るのは、スピーカーのデザインである。何が困るといえば、他の機材はタンスにでも仕舞っておけば目立たないが、スピーカーばかりは仕舞っておくことができない。このためステレオを置く部屋は、スピーカーとソファの間に不文律のデッドスペース(魔の三角地帯)が生まれ、部屋がオーディオに占領されてしまうのだ。これは人間の身体の大きさに合わせて建てられた一般家屋の音響を、1000人規模のコンサートホールに錯覚させることから生じた必然ともいえる結末でもある。

AIが思い描いたオーディオの未来:人影は消えてスピーカーが主人となって部屋を占拠する

※魔の三角地帯:サルガッソーと言われ帆船が迷い込んだら出られないまま漂流する海域

|

その①:モノラルのレイアウト