【漂流のクラシック・レーベル】

知らない間に昭和100年になってしまった。

これから話そうとするのは、かつての同盟国ドイツのお話である(というか、今でも仲はいいはず)。20世紀前半のドイツというと、ナチス・ドイツのようにマッチョなファシズムを思い浮べるだろうが、実に多彩な地方色のある連邦国でもある。例えば、日本がJRのように地域区分で統轄されていたらどうだろうか? それぞれに州都(博多、松本、広島、大阪、金沢、名古屋、東京、仙台、札幌)があり、独自の法律があるということとなると、日本のかたちも色々と変わってくることだろう。ドイツは東西で分裂した以外に、西側では州ごとの文化や習慣に合わせた政治形態をもっていたといえる。それゆえに同じドイツといえども様々な文化が交錯しているのだ。ここで、偉大なるクラシック・レーベルであるドイツ・グラモフォンについて話してみたいと思うのだが、ここはオーディオマニアのページなので、表題にあるように戦後のモノラル録音に限定した、いささかマニアックな嗜好となる。

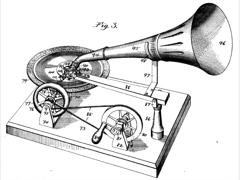

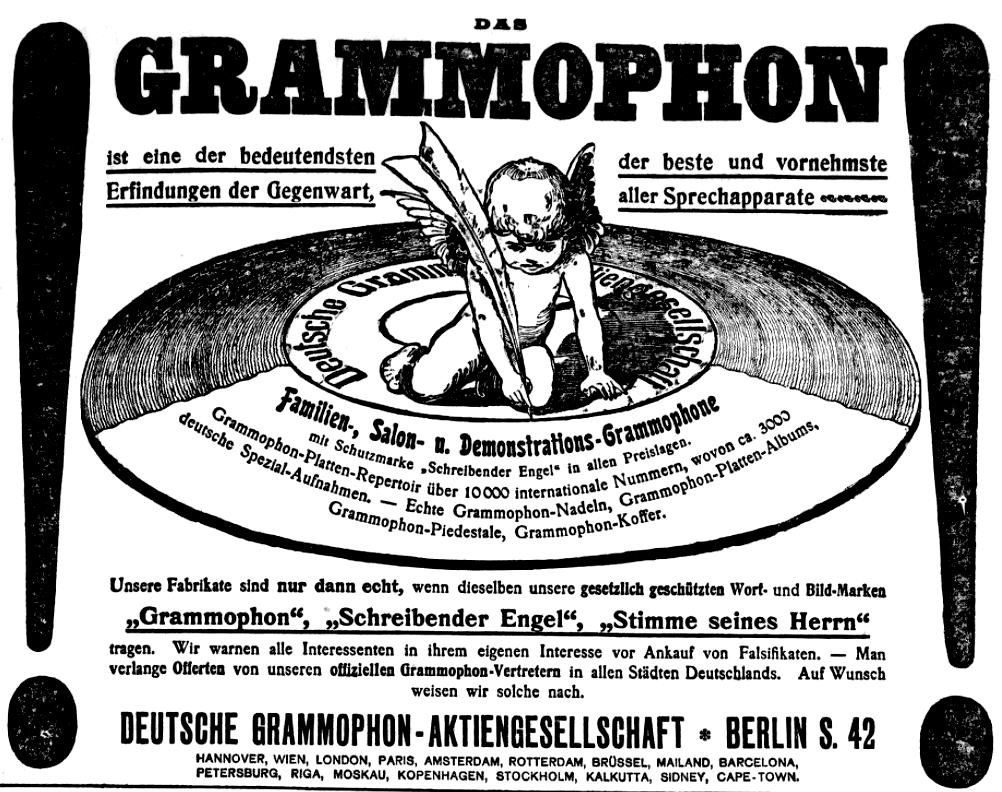

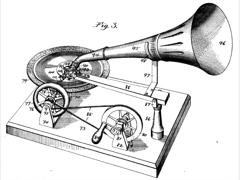

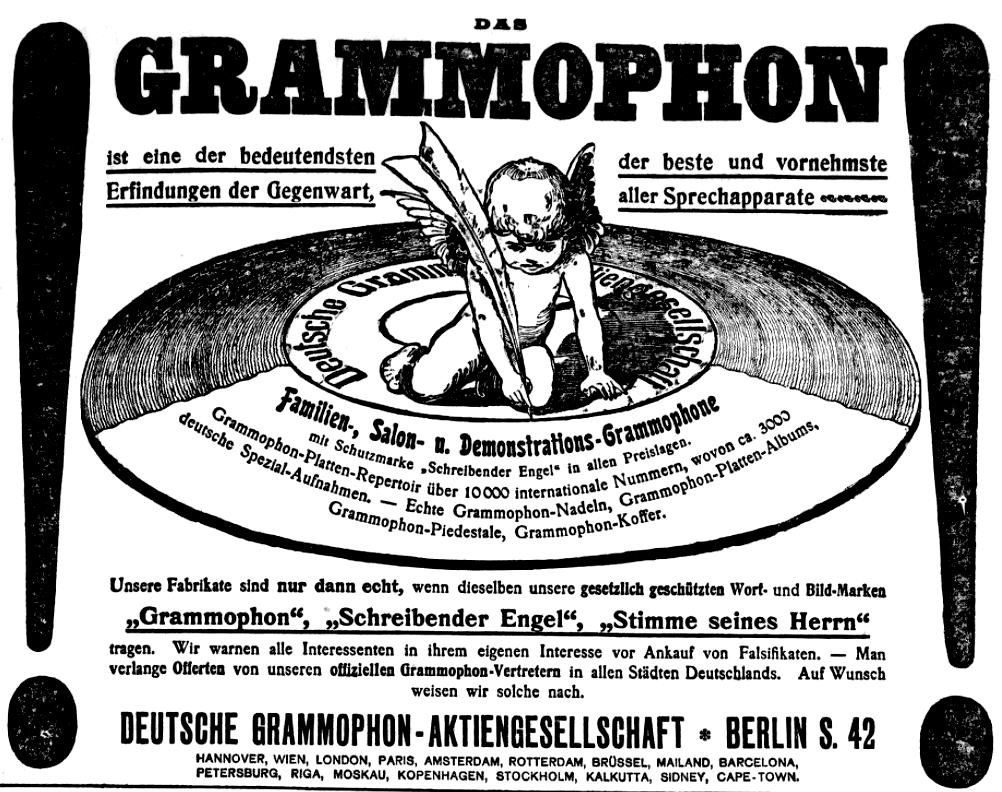

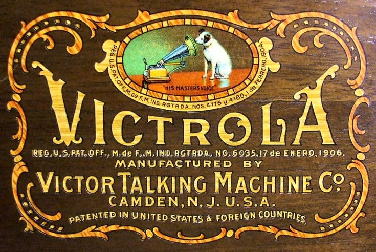

グラモフォンはドイツでも老舗のクラシック音楽専門レーベルとして知られ、最初はハノーファー出身のアメリカ人エミール・ベルリナーが設立したベルリナー・グラモフォン蓄音機のドイツ支社として発足し、ベルリナーの手がけたレコード事業は世界的に広がりをみるようになり、アメリカではビクター、英国ではHMV、そしてドイツではグラモフォンと名乗るようになった。それぞれのレーベルのサウンドポリシーをみても、油絵のように色彩の濃厚なビクター、ビロードのように深い艶のあるEMI、そしてニスを塗った木肌のような味わいのグラモフォンと、それぞれの国柄に合わせて発展していった様子が伺える。

エジソンと対立しベル研究所を辞めてベルリナー・グラモフォン社を設立(1895)

アメリカ、イギリス、ドイツとベルリナー・レコードは発展した

しかし、ドイツでの事業は、いわゆる外資系のレコード会社でもあったため、ナショナリズムが台頭した20世紀前半には、意外に難しい立ち位置にあったことが分かる。ナチス・ドイツ時代はその資本関係ゆえにテレフンケンに録音技術で後れを取り、1941年にジーメンス社に買い取られて英国との資本関係が途絶えると、戦後はドイツ国外での活動を断念せざるを得なかったという、不安定な時期を過ごしたのだ。ちなみにドイツ・グラモフォンに犬のマークがないのは戦中に商標を失ったからで、その後に英EMIがドイツ・エレクトローラに犬を預けたことによる。それ以前から天使のロゴをもっていたりと独立独歩の気配はあったので、純粋に政治的な理由でもなかった感じである。そして現在のチューリップの王冠は、1949年にデザインされたものだ。花言葉からすると、下の10本は「完璧さを称える」、上の13本は「永遠の友情」ということで、ドイツ・グラモフォンのレコードを選んだ完璧なあなたに永遠の友情を捧げます、とでも言うのだろうか? プライドの高いクラシック通にはもってこいの誉め言葉である。

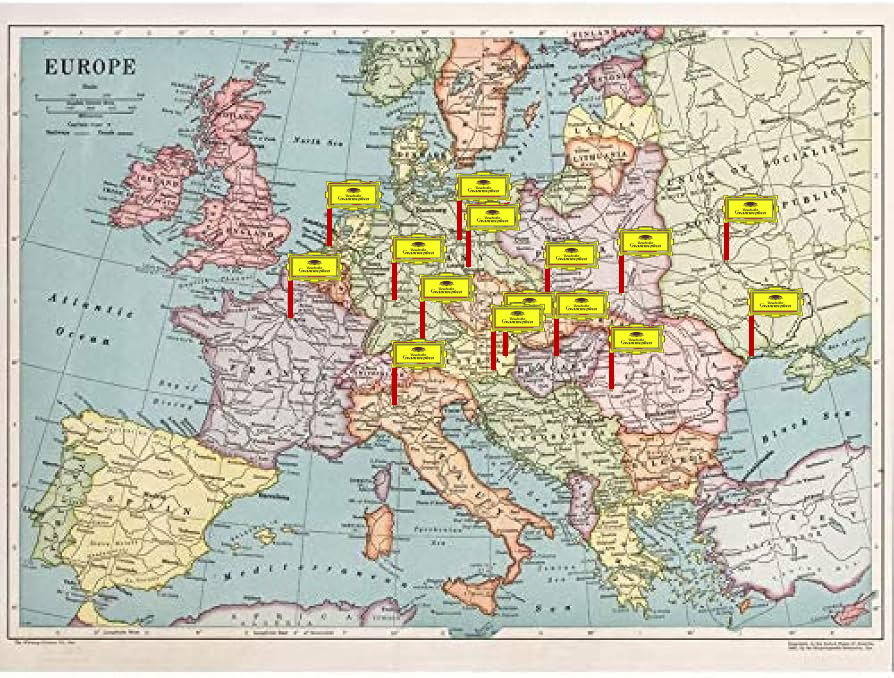

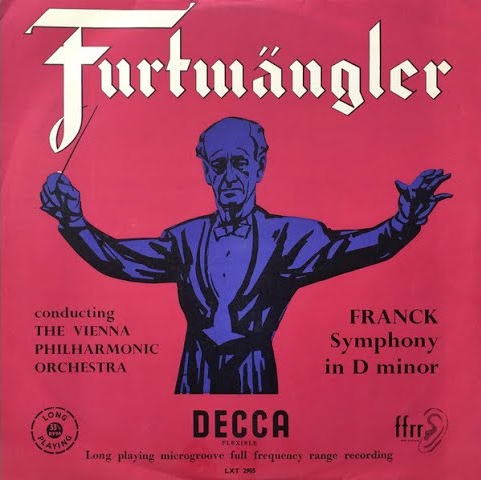

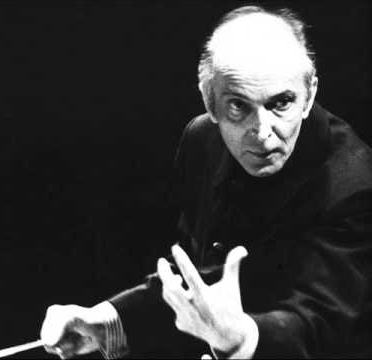

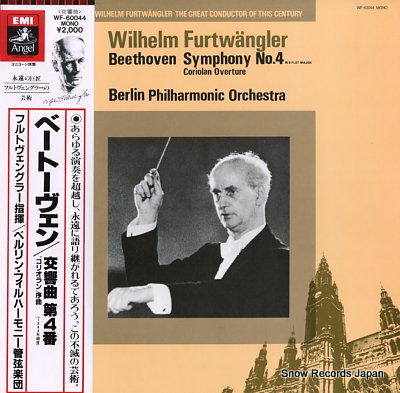

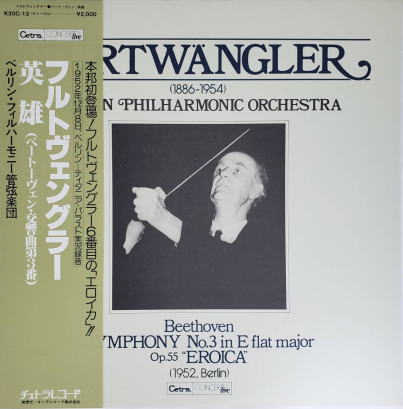

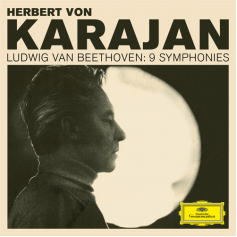

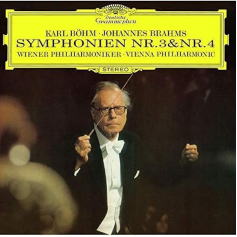

ところが戦後まもない頃のグラモフォンのアーチスト契約からみると、ドイツ国内はフルトヴェングラーに見られるように非ナチ化裁判の真っ最中で、欧米諸国からの客演も先細り、クラシック楽壇は喰いぶちを失いかけていたようにみえる。これは隣国のオーストリアが、ウィーンとザルツブルグにマエストロを招待する形で、ローカルな伝統を保持しながら華やいでいったのは反対の状況である。しかし、グラモフォンのカタログをみると、意外にもソ連や東欧諸国のアーチストが含まれており、全般として中欧的な滋味のある演奏を残しているのだ。その意味では、ウィーンやロンドンでデビューするにはまだ名の売れていないが、確かな実力のあるマエストロたちが、まずはドイツを目指して流入してきたこととなる。そういえば、カラヤンだってギリシア系オーストリア人という複雑な系譜をもった人だったし、ベームもボヘミア系の血筋でシューベルトと同様にオーストリアに帰化した家系であることを考えると、ドイツ=オーストリアの血筋というのは、ナチスが考えたほど純粋なものが存在していないことが分かる。

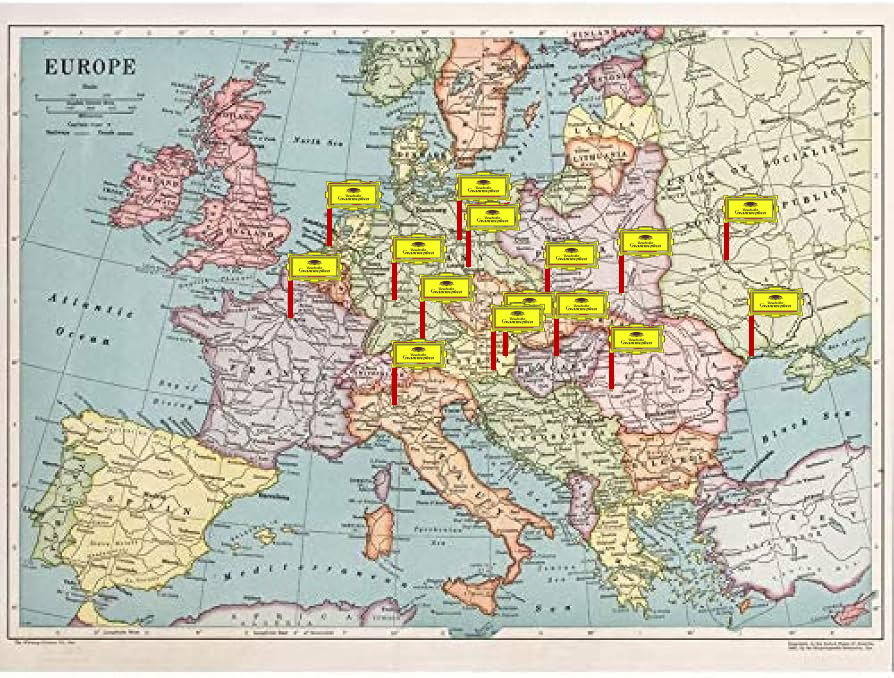

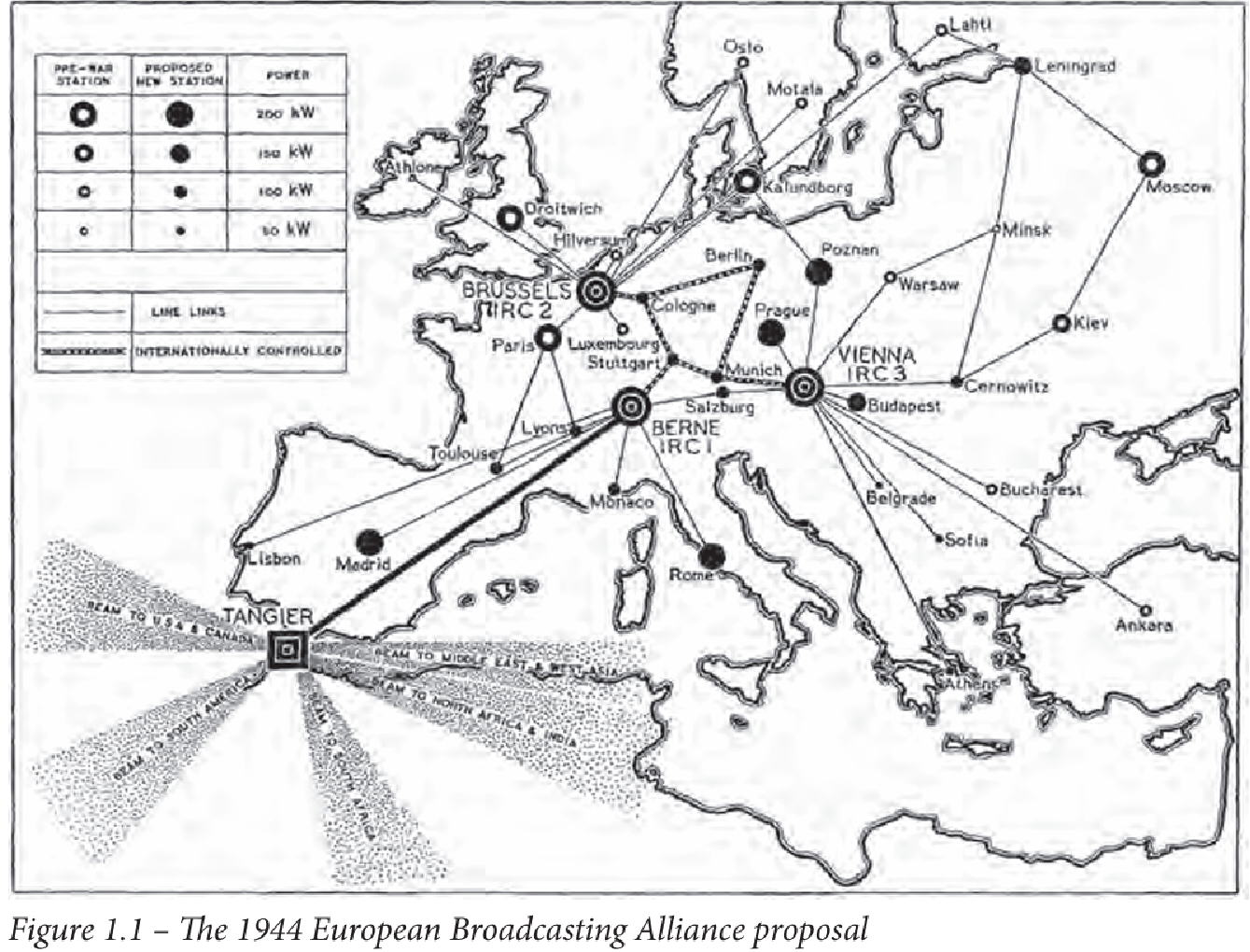

戦後グラモフォンに録音したアーチストの出身地分布(地図は1930年頃のもの)

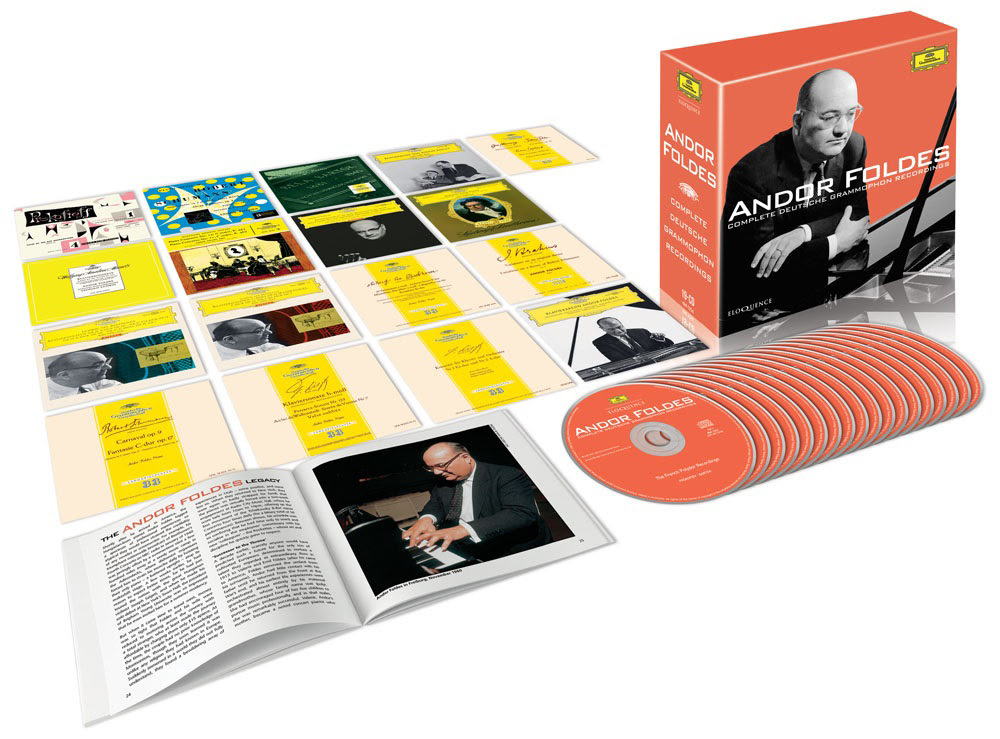

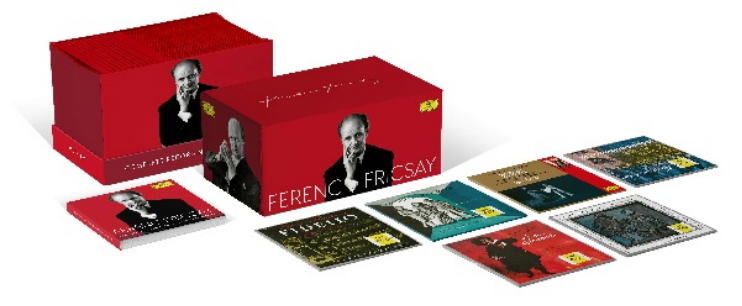

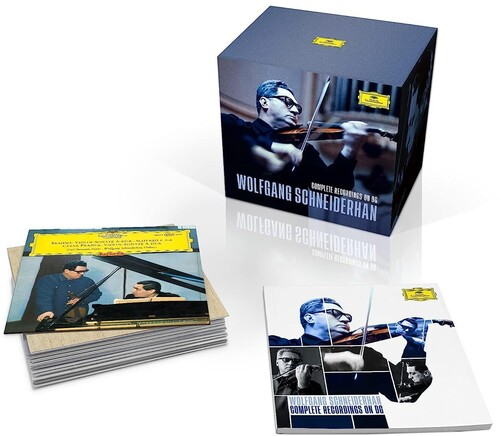

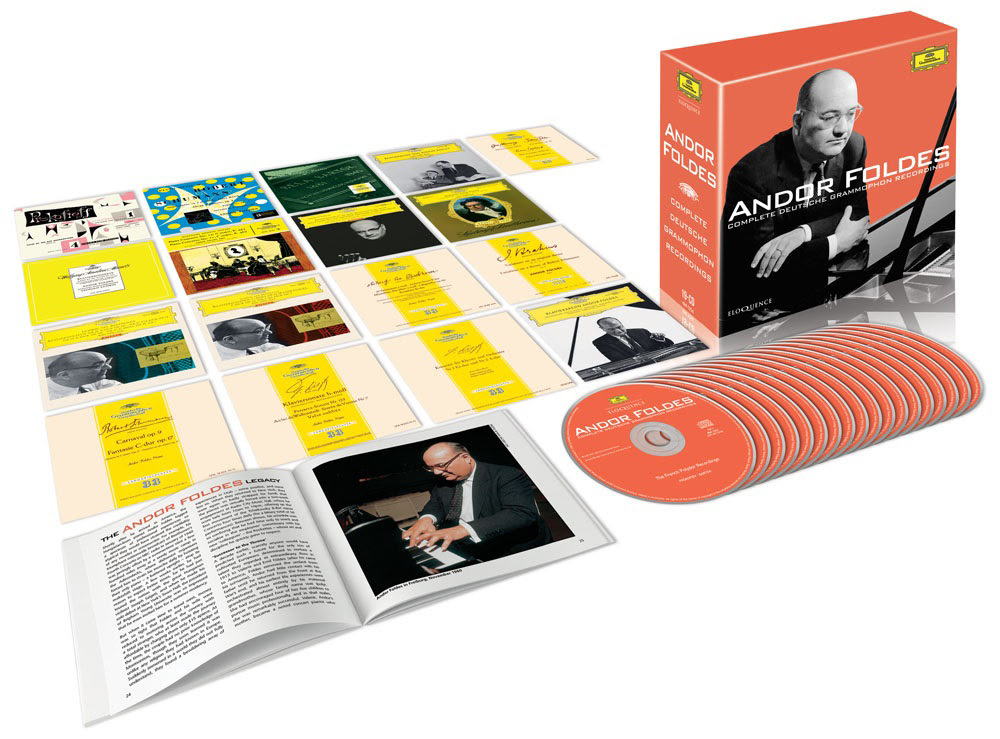

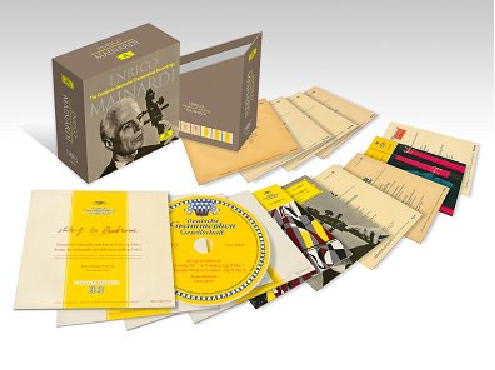

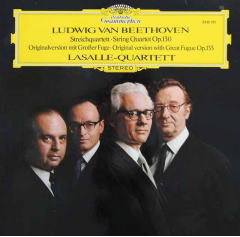

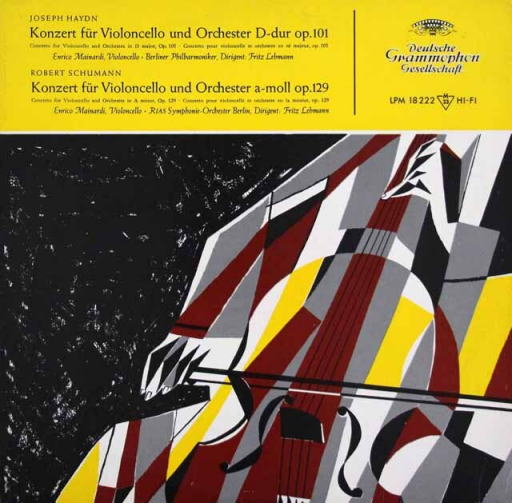

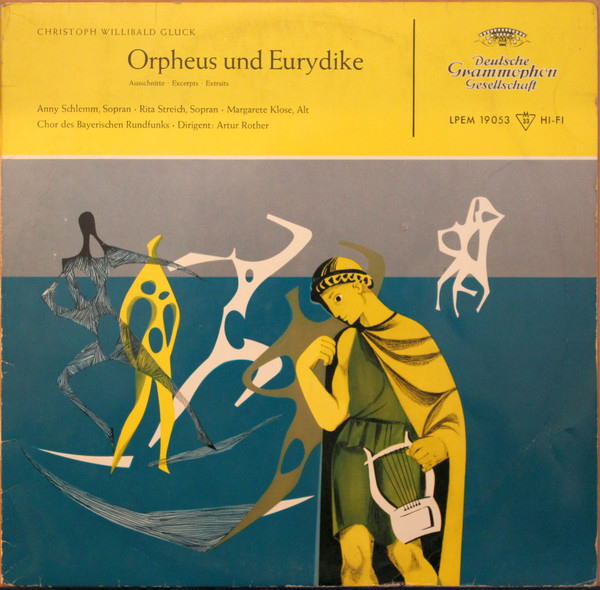

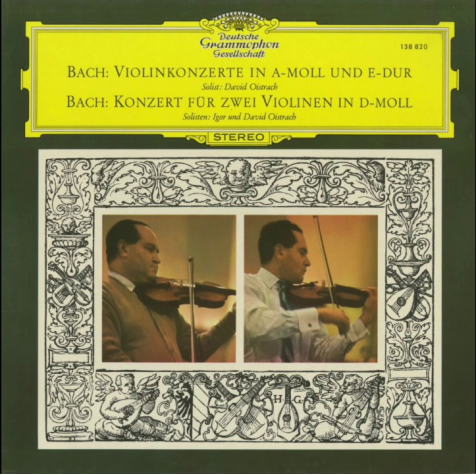

モノラル期のグラモフォンは、指揮者でいえば、ハンガリーのフリッチャイ、ロシアのマルケヴィッチ、オランダのケンペン、ピアニストでは、ハンガリーのフォルデシュ、ロシアのチェルカスキー、ポーランドのチェルニー=ステファンスカ、フランスのモニク・アース、ヴァイオリニストではルーマニアのヨハンナ・マルツィ、チェリストではイタリアのマイナルディ(彼はベルリン国立歌劇場の主席だった)、弦楽四重奏団では、フランスのレーヴェングートSQ、チェコのヤナーチェクSQ、ドイツ系チェコ人のケッケルトSQなどがあり、まだ鉄のカーテンの向こうだった、リヒテルやオイストラフも録音を残している。上の地図をみるとおり、純粋にドイツ的であるというよりは、広い意味での中欧的な文化圏のクラシック演奏を記録しているのだ。

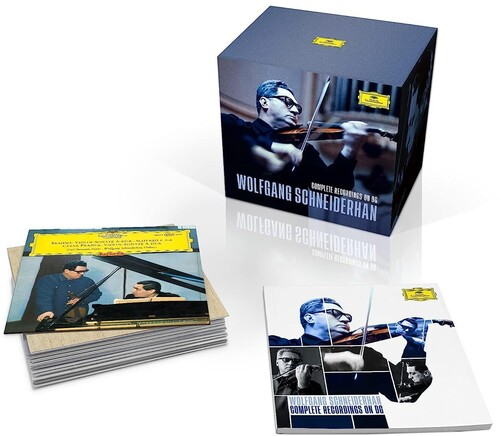

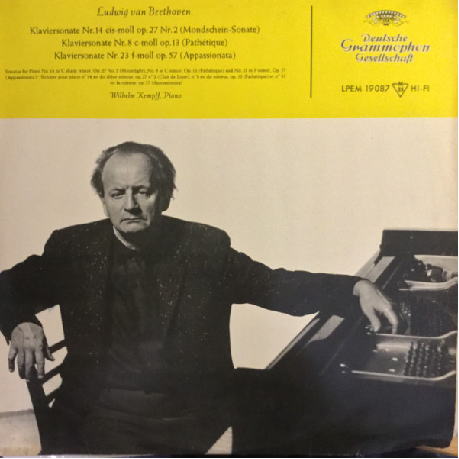

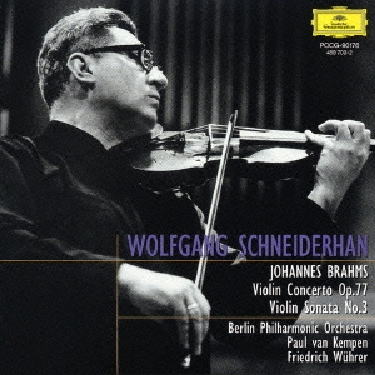

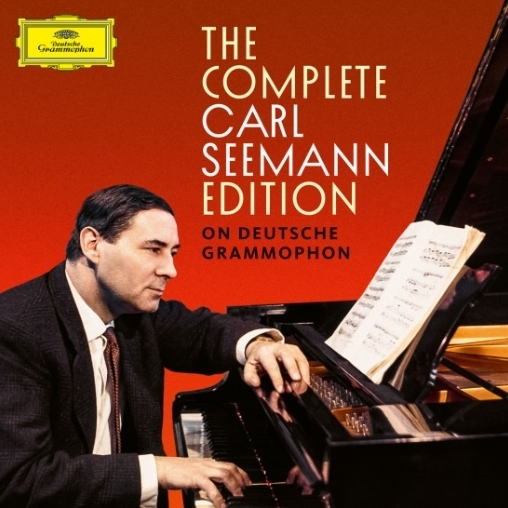

一方で、ドイツ系のアーチストは、指揮者のフルトヴェングラー、ベーム、ピアニストのケンプなどのベテラン勢が控えており、中堅としてはヴァイオリンのシュナイダーハン、ピアノのカール・ゼーマン、結成したてのアマデウスSQ、指揮者ではヨッフム、ライトナー、レーマンがカタログを埋めるかたちで活躍していた。

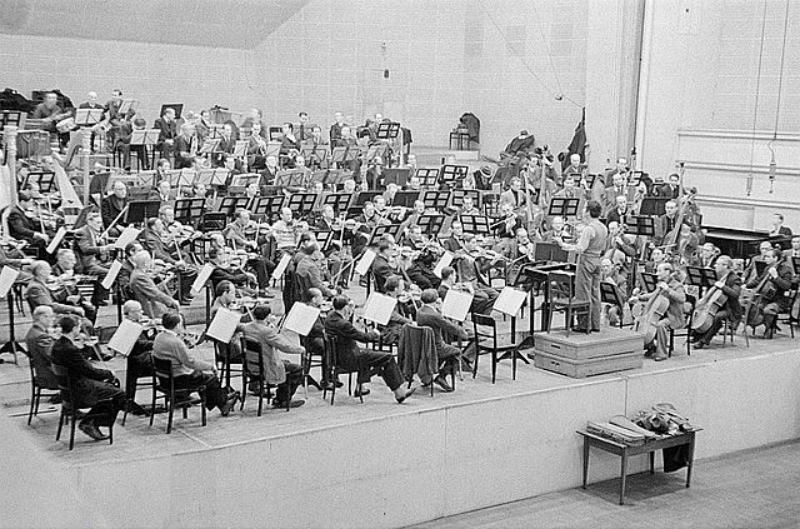

しかし、モノラル時代のグラモフォンのユニークさはオーケストラにあり、ベルリンフィルをはじめ、RIAS響、バイエルン放送響、シュターツカペレ・ドレスデン、バンベルク響、北ドイツ放送響など、ドイツ国内の滋味あるオーケストラの音を記録している。このうち断トツに登場数が多いのがベルリンフィルとRIAS響で、RIAS響がフリッチャイの独断場でモダンオーケストラの機能性をフルに誇示したのに対し、ベルリンフィルはフルトヴェングラー時代(1922~54)とは言われながら、実際にはチェリビダッケ(1945~52)が首席指揮者を務めていた時代から、カラヤン(1954~89)に音楽監督が移行する時期に多彩な客演とレパートリーを残している。その意味では、自主運営を肝にしていたベルリンフィルのアンサンブル力が試されているというべきだろう。

ローカルだが滋味のある演奏を残したモノラル期グラモフォンの名匠たち

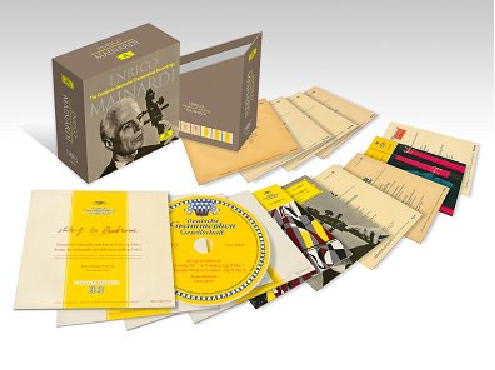

以下は華麗なるチューリップ畑のCDボックスであるが、当時のカタログ番号でのモノラルLPはSP盤復刻、再編集のオペラ抜粋やアリア集、米デッカ盤も含めて、30cmで338枚、25cmで660枚という数になり、お花畑という気軽な散策で済むことなんてなく、深い森の奥まで迷い込んだようでもある。10年置きに回顧録のように再販されたモノラル期のCD-BOXは、意外にも初心者にやさしい名曲名盤や全集物はあえて避けて、相当な蒐集家でも見つけるのが困難なマニアックなレパートリーを選んでおり、喰えない顔つきがさらに険しくなったように思う。そんな不器用な男気をこれらの録音から感じ取れると、なんだか人生の皺まで深く刻まれているように感じるかもしれないが、当の演奏家はまだ若い働き盛りの人たちを集めている。この温度差を知るには、やはり初心に戻ってじっくり聴き込むしかないのだと思う。

ドイツグラモフォン・モノラルCD-BOX(2016年、51枚)

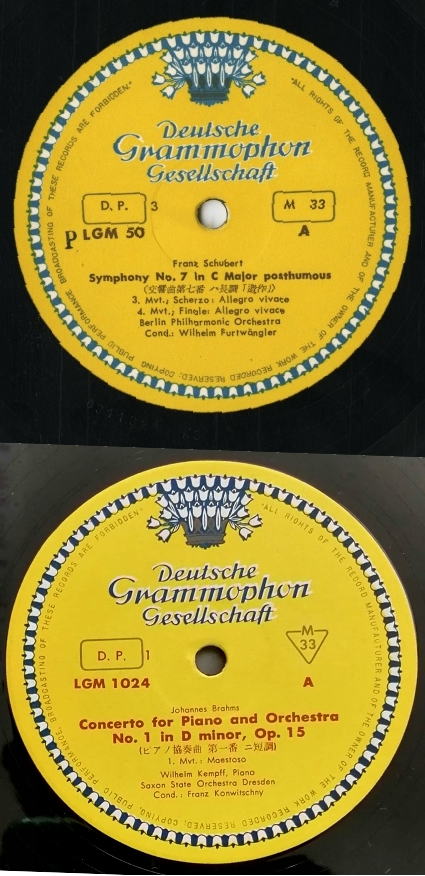

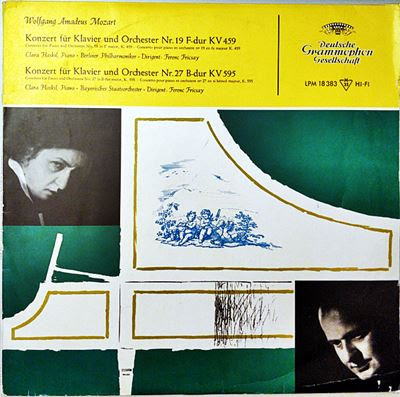

ドイツグラモフォンは、今でこそクラシック専門レーベルのなかで燦然と輝く名門だが、モノラル期はくじ運の悪いマイナーレーベルだったと思う。第二次大戦前は戦争賠償金と世界恐慌のダブルパンチでレコード業界そのものが振るわず、さらに戦後まもない時期はナチスとの関係で霹靂としていたドイツ国内のアーチストしか扱えない弱小レーベルに成り下がっていた。そんな悪口を叩くのも、初期盤の盤質の悪さは折り紙付きだし、ステレオ期に比べ再発される機会が極端に少ないし、演奏者自体もよく分からない人の多いことが理由としてある。それと黄色帯の共通ジャケが、どれがどれだか見分けがつきにくいというのもあって、並べてみても全然面白くない。 ドイツグラモフォンは、今でこそクラシック専門レーベルのなかで燦然と輝く名門だが、モノラル期はくじ運の悪いマイナーレーベルだったと思う。第二次大戦前は戦争賠償金と世界恐慌のダブルパンチでレコード業界そのものが振るわず、さらに戦後まもない時期はナチスとの関係で霹靂としていたドイツ国内のアーチストしか扱えない弱小レーベルに成り下がっていた。そんな悪口を叩くのも、初期盤の盤質の悪さは折り紙付きだし、ステレオ期に比べ再発される機会が極端に少ないし、演奏者自体もよく分からない人の多いことが理由としてある。それと黄色帯の共通ジャケが、どれがどれだか見分けがつきにくいというのもあって、並べてみても全然面白くない。

まるで玉手箱でも開けるような感じだが、出てきたのは老人ではなく、若い熱情に溢れる戦後ドイツのクラシック演奏家たちの姿である。カタログと突き合わしてみると、ベートーヴェンやモーツァルトの全集物からの抜粋はあえて避けており、もはや中古レコードでは希少盤となって手に入らないものがズラリと並んでいる。

あとで振り返ってみると、当時はFMモノラル放送がドイツ国内に張り巡らされ、ほとんどのドイツ人はレコードなど買わずとも、国内アーチストのライブ演奏を高音質で聴けたのだった。残念なことにその音質が明らかになるのは21世紀に入ってのことだったが、それとは別な形でレコードのもつ記録することの大切さを噛みしめながらセッションを重ねていった独グラモフォンの歩みは、ドイツ楽壇の再興を願う何か執念のようなものを感じる。

さて、モノラル時代のグラモフォンの録音は、新設されたFM放送局の付属オーケストラを振るフリッチャイやマルケヴィッチなどが新しい時代を牽引するメジャーリーグなら、旧帝国劇場を振るフルトヴェングラーやベームなどはマイナーリーグ降格のような様相で、それは録音の鮮度などから与えられた機材まで違うと感じ取れるようなペナルティが課せられていた。オケの格式からいうと今とはまったく逆の評価が恣意的に演出されていたのだ。このため、微妙なのは旧帝国劇場のオケを任されたヨッフムやレーマン、ライトナーなどの中堅指揮者で、いかにもHi-Fi録音でのカタログ補充を担ったサラリーマン的な様相の仕事ぶりも多く残されている。

しかし、今改めて聴いてみると、この地産地消に限定したともいえる地酒のような味わいが、脚色のないドキュメンタリータッチで残されたこと自体が、この時代のグラモフォンの味わいだと言えば褒めすぎだろうか? 戦後の焼野原と化した都市を眺めながら、クラシック音楽のなかにある形のないドイツ的なものを再構築する作業は、デジタル化されて後も聴く側が造形的に音響を整えながら挑んで初めて、心の中に芽生えるある種の感情と向き合うことができるように思う。それは当時のクラシック演奏家が抱えたトラウマであり、単なる作品の再現ではなく、人の生き様のようなものと接する機会でもあるはずだ。

|

Musik...sprache Der Welt BOX(2004-05年、20枚)

上記のBOXセットが発売される10年ほど前に企画物としてCD化されたものだが、実はこの「音楽は世界の言葉」シリーズは、1960年代に過去のモノラル録音を再発売した一連のレコードで、ちょうどハノーファー工場でのプレスも安定して、世界に冠するクラシック・レーベルとして大樹に育った時期にあたる。改めてモノラル期の名演をじっくり鑑賞してもらおうとした意欲的な企画でもあった。 上記のBOXセットが発売される10年ほど前に企画物としてCD化されたものだが、実はこの「音楽は世界の言葉」シリーズは、1960年代に過去のモノラル録音を再発売した一連のレコードで、ちょうどハノーファー工場でのプレスも安定して、世界に冠するクラシック・レーベルとして大樹に育った時期にあたる。改めてモノラル期の名演をじっくり鑑賞してもらおうとした意欲的な企画でもあった。

しかし、オーケストラ作品をピックアップした今回のCD-BOXでは1960年代の再プレス以降にあまり顧みられなかった録音が選ばれ、当然ながら初CD化の物件も多い。特にヨッフムのブルックナー9番やコンヴィチュニーのR.シュトラウス「家庭交響曲」など、広大なオーケストラサウンドそのものが魅力の楽曲では、ステレオじゃないというだけの理由で敬遠され気味なのだが、こうしてオリジナルテープまで遡ってみると、滋味あるドイツのオーケストラの音色をよく捉えているといえよう。逆にドイツ新即物主義の作曲家、ハルトマン、フォルトナー、ブラッハーなどは正規録音が少なく貴重な部類に入る。

さらに10年前の1990年代に、同じ志向でOIBP<オリジナル・イメージ=ビット・プロセッシング>と銘打って、ジャケットが斜めにレイアウトされたオリジナルスOriginalsシリーズも散発的に出ていたが、こちらはステレオ録音に焦点を当てた商品展開だったので、モノラルのリマスターは少しギスギスして持て余し気味な感じがしてた。その点では10年経つほどにモノラル録音の扱いも改善してきている様子が伺える。いずれにしてもコピーテープを使いまわしていた1980年代の再販LPの質の悪さから比べれば雲泥の差であり、こうして世界的に水準を揃えることができるのもデジタル時代ならではのことであると感じた。

|

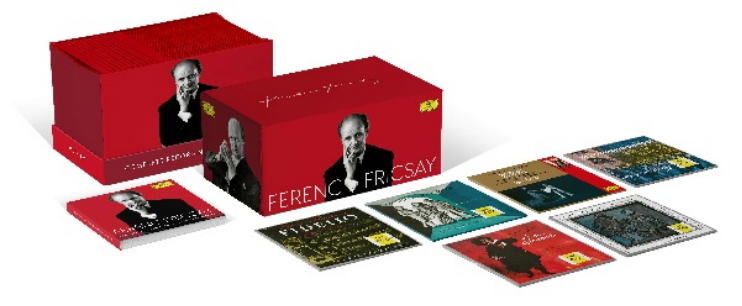

この他にアーチストBOXとして、フリッチャイ、シュナイダーハン、カール・ゼーマン、フォルデシュ、マイナルディなど、モノラルからステレオ初期にいたる大量のCDが出ているが、それらをニュートラルに再生して存分に音楽鑑賞できる環境は? と問われると、意外にも曖昧な答えが返ってくるのだと思う。ドイツこそがテープ録音のパイオニアであっても、必ずしもHi-Fi技術史の国際ルールに反している部分も少なくないからだが、それは逆にみれば現在のオーディオ技術の進化の負の遺産を照らし出してくれるものといえる。では反骨精神ともいえるモノラル期のドイツグラモフォンの放浪の旅へと出かけることとしよう。

誰が何のために録音したのか…大量に残された歴史的録音の数々

【ドイツの録音技術とレコードの関連性】

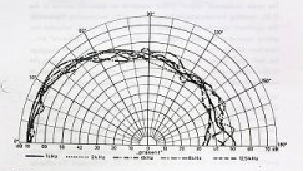

まず注意しておきたいのは、モノラル期のドイツグラモフォンの音質は、第二次世界大戦中の1940年から始まったテープ録音機とコンデンサーマイクによるHi-Fi録音のパイオニアとしての自負に満ちたもので、規格外のオーディオ技術は受け付けない。つまりオーディオ技術の発展史のなかで、ドイツ国内だけに封印された謎に満ちているといえよう。その謎の多くは、FM放送とステージPAという、レコードからみて別の業界との結びつきでアプローチされた技術体系によるもので、Hi-Fi(高忠実度)な優秀録音とは異なる「自然な音響」の判断が支配している。この自然の定義が、戦後に英米中心で発展したオーディオと異なっていたのだ。ではHi-Fi録音の創始者たちのお手並みを拝見することとしよう。

ここで非常に難しい問題に突き当たるのが、モノラル期のグラモフォンの録音技術とレコードの関係性である。まず録音技術についていうと、ドイツは1941年以降にマグネトフォンによるテープ録音が実用化しており、1950年代に世界中に広まったHi-Fi録音とそれ以前という区分がない。つまり1940~50年代を通じてノイマン製コンデンサーマイクとAEG社のテープ録音機マグネトフォンで収録されていた。その一方で、レコードのリリースでは、LP盤の製造に連合国のパテント許諾に時間を要し1951年まで78rpmのSP盤であった。それでもヴァリアブルピッチを使用してSP盤片面で9分の収録を可能にしており、例えば、フルトヴェングラーのシューベルトNo.9グレート、ケンプのベートーヴェン

ピアノ・ソナタ全集などは、SP盤でリリースされる予定だったセッションだ。

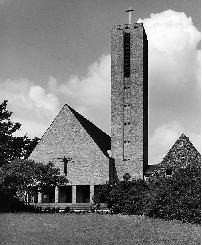

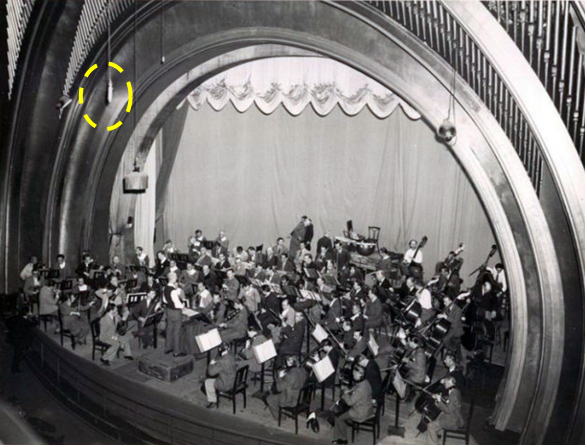

戦後ベルリンの録音会場となったイエス・キリスト教会

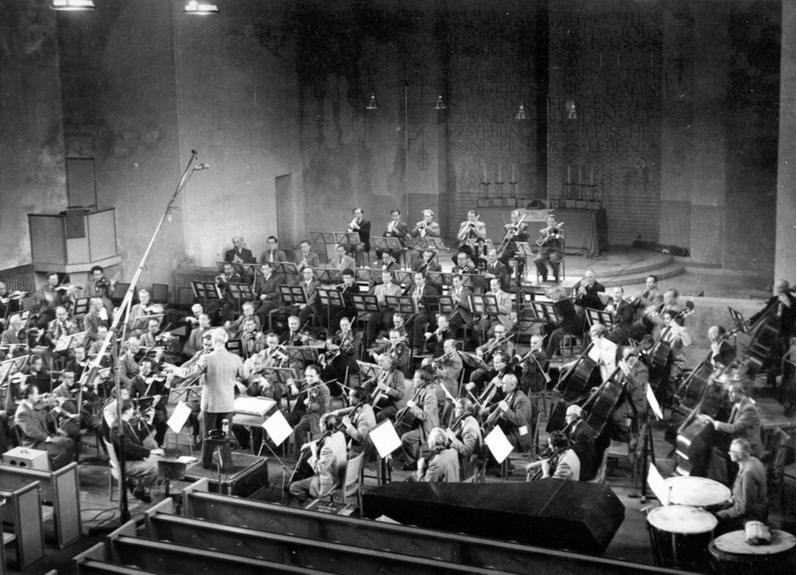

フルトヴェングラー/BPOのセッション風景(おそらく1953年のシューマン4番)

戦後ベルリンフィルの拠点となったティタニア・パラスト

フルトヴェングラーの復帰演奏会リハーサル風景(1947)

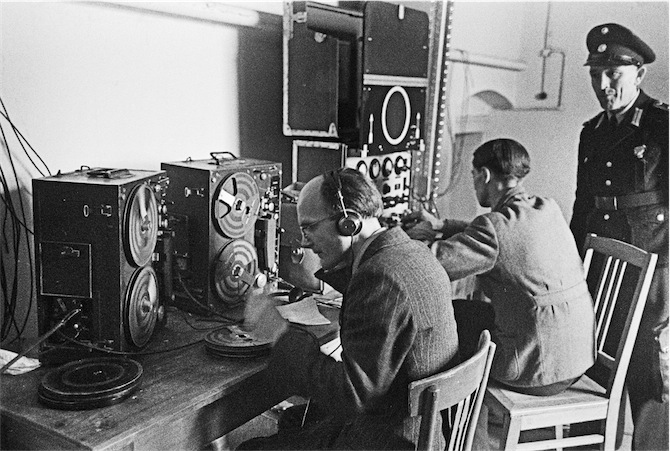

舞台袖でのマグネトフォン録音風景(1948)とベイヤー製Hi-FiヘッドホンDT48(1937)

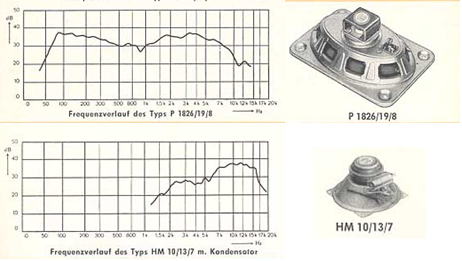

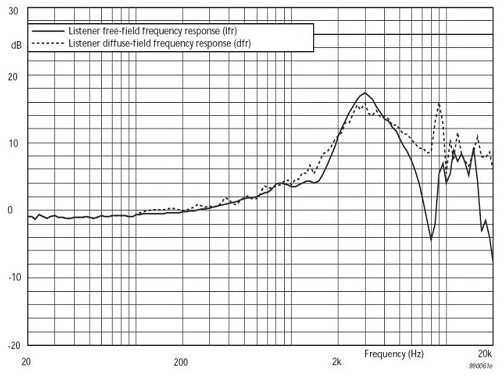

ノイマンCMV3マイクの特性(上:双指向性、下:無指向性)

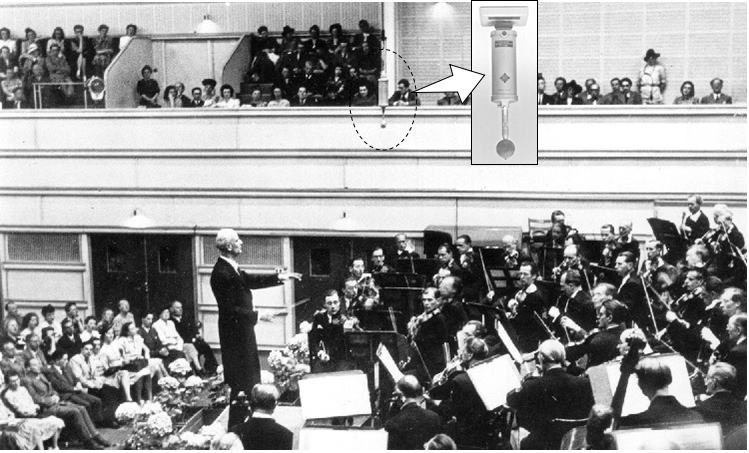

もうひとつの問題は、FM放送との関係性で、LP販売より先だって1949年からスタートしたFM放送は、数年の間にドイツ全国に放送網が広がり、どの家庭でもHi-Fiオーディオが楽しめた。理由は戦後の欧州でのラジオ周波数割り当てで、ドイツが電波の到達距離が長い中短波の利用から締め出されたからだが、それを逆手にとって規制対象にない超短波を使おうと一気に舵取りがなされたのだ。よくライブ録音とスタジオ録音との差について、マイクセッティングに制限があったり、観客のノイズ(特にフルトヴェングラーの弱音に不満で咳払いする人が多かった)など、純粋に音楽を聴くための障害と思われていたが、フルトヴェングラーについていえば、マイク1本を指揮者の頭上に吊るすのがセオリーで、録音品質に何ら差のないことが分かる。実際にRIAS音源の78cm/secの元テープが公開されてからは、会場の違い以外はほぼ同じ音質であると言って過言ではない。ちなみに20世紀に流通した1950年代の粗悪な音質のライブ録音の数々は、わざわざ海賊盤であることを示すためにAMラジオでエアチェックしたという偽装のためであった。多くのアーチストはレコード会社と50年間の専売契約をしており、それに引っ掛かると裁判沙汰になりかねないからだ。実際のマエストロたちは、当たり前のことだがライブ演奏による興行収入を生業としており、スタジオでのレコーディングは副収入としておいしい仕事だったのである。ドイツ国内ではステージでの演奏をラジオ中継するFMモノラル放送が連日連夜流されており、なかには演奏会で取り上げるのが難しい作品は放送用にセッションを組むことも多かった。ドイツ製の真空管FMラジオのほうも高性能で、少し高級なものなら2wayスピーカーは当たり前だった。つまり、ドイツ国内ではレコードを買うより遥かに安くて良い音がラジオで聴けたのだ。

1950年代初頭にFM全国放送網が整備されたドイツではラジオが最も高音質だった

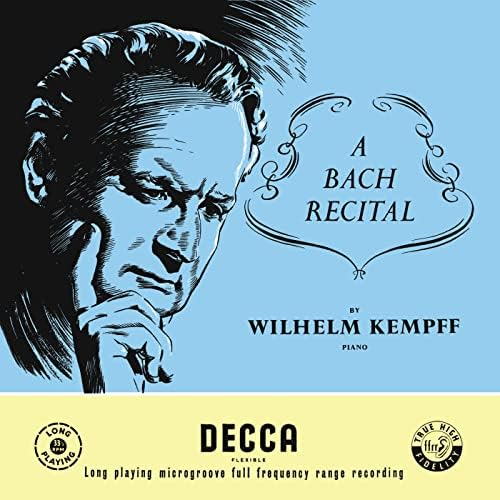

そういう意味でレコード販売は、海外での外貨稼ぎのためだったと考えて良いのだが、初期のドイツプレスLPは、資源の枯渇もあって盤質があまり良くないことでも知られ、初期LPで高音質といえば音符と天使、つまりコロンビアとEMIと相場が決まっていたらしい。アメリカでは米デッカが販売権を得ていたが、英国では反独感情が強く販売契約ができず、フルトヴェングラーやケンプなどでたまに英デッカへの録音が残っているのはマニア向けのレアアイテムである。

ドイツ・グラモフォン録音の米デッカ盤

EMIやグラモフォンの垣根を超えて実施されたデッカのスタジオ録音

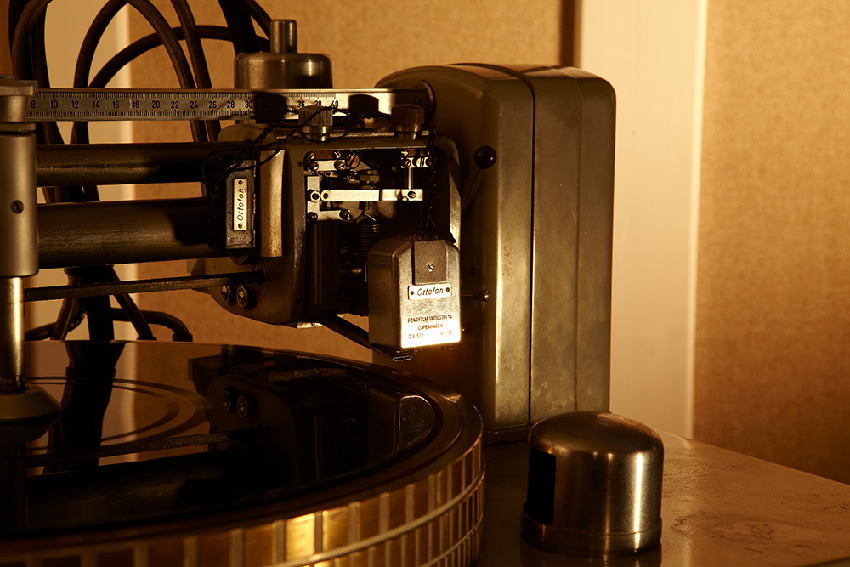

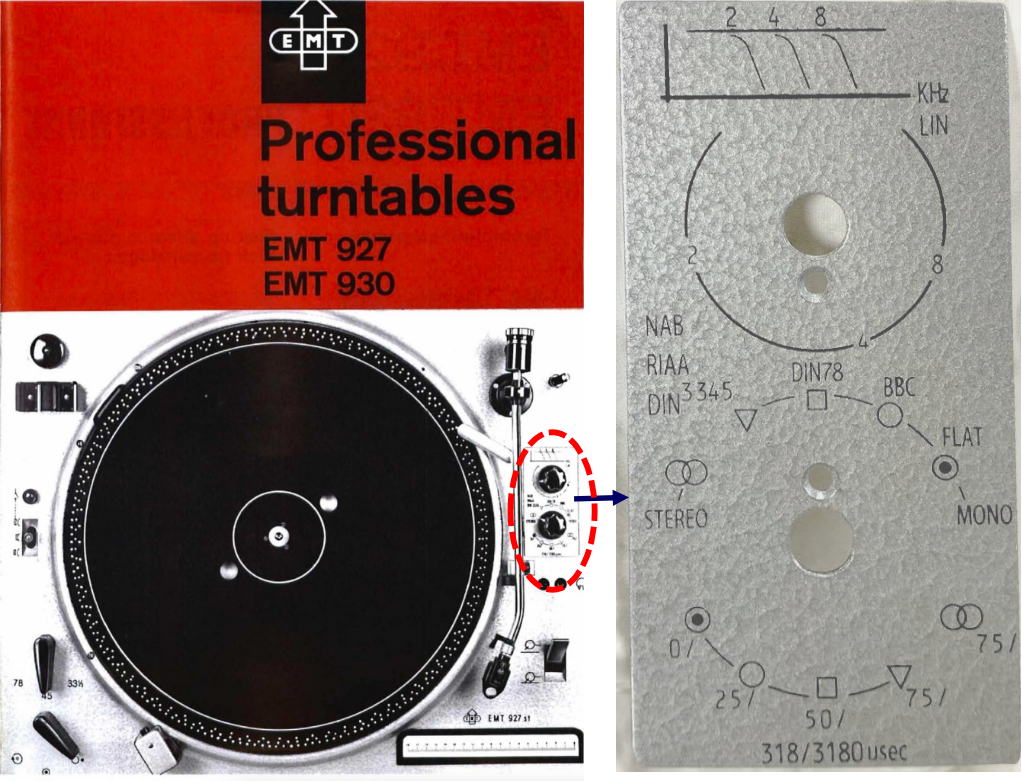

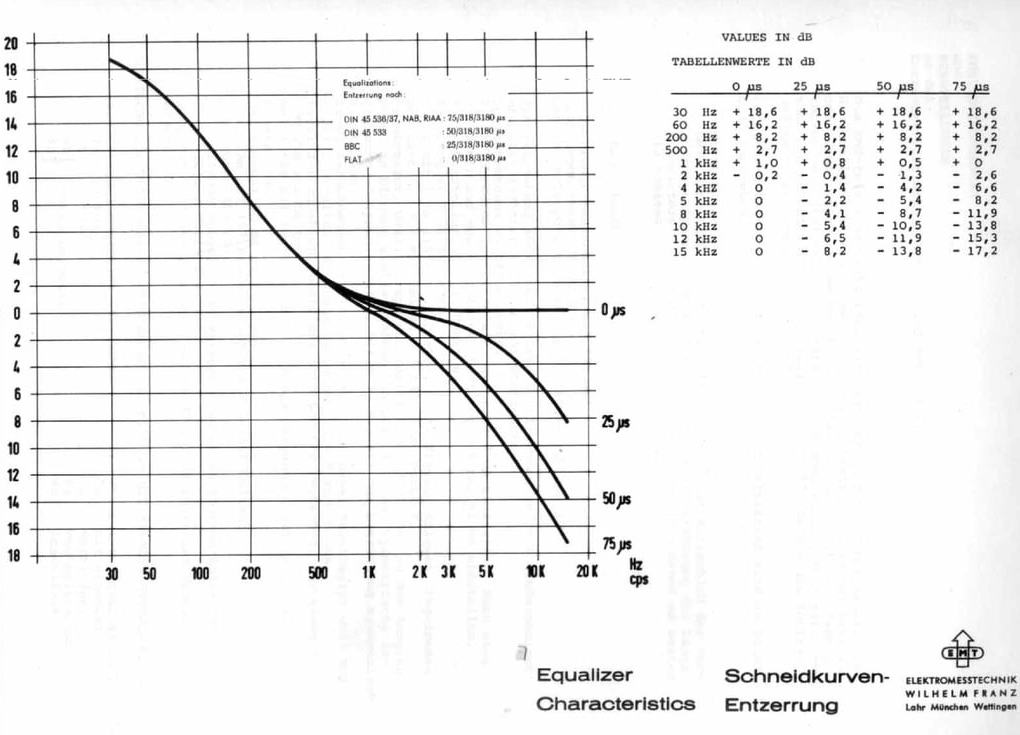

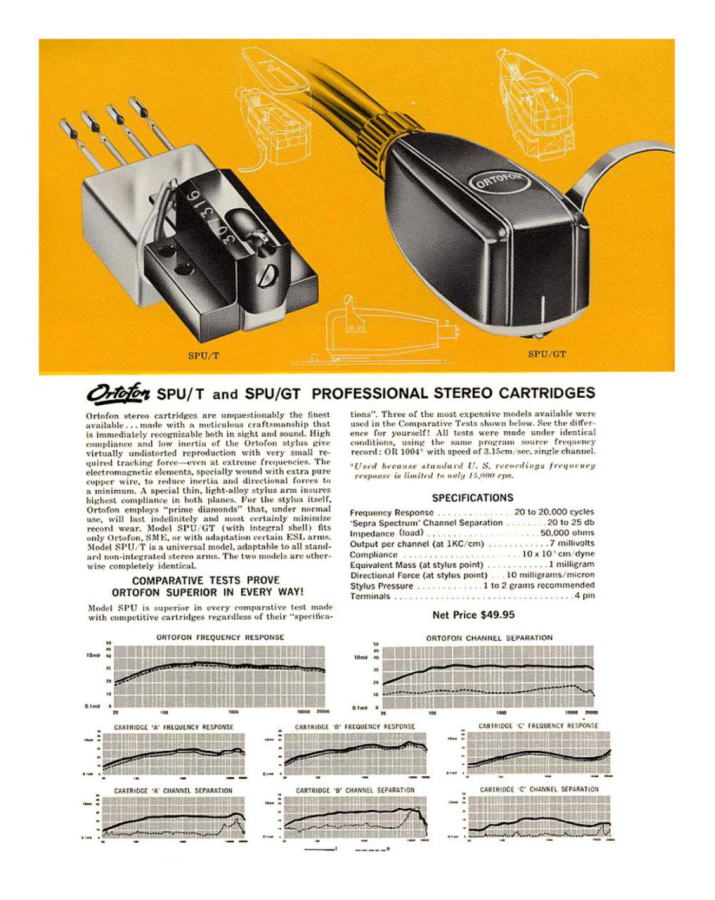

グラモフォンの初期LPはカッターヘッドにオルトフォンを使用しており、例えばオルトフォンの社史にある1946年のHi-Fiカッターヘッドは、ヘッドアンプにNFBを掛けて周波数を伸ばして14kHzまで収録可能であった。ところが当時はLP盤はなく、SP盤のバリアブルピッチのために採用されたのだが、市販の再生カートリッジが旧式で高域が十分に伸びていない。そこでオルトフォンは1948年にMC型のHi-Fiカートリッジを製造し、1951年からドイツ放送協会で採用されたEMT

927にオルトフォンのOEMだったOF-25およびOFD-25カートリッジが出て以降、これが世界中の放送局で使用されるようになった。EMT927のイコライザーには▽の通常モノラル盤と□のDIN78、さらにBBCのスイッチがあり、グラモフォンの初期LPにもこの表示が踏襲されていた。ノイマンがHi-Fi用カッターヘッドをリリースしたのは1953年になってからで、これはRIAA規格が世界共通になってようやく世に出たというべきだ。

これに対し世界初のMMカートリッジであるELAC MST1がグラモフォンのプレイバック用とされるが、開発がRIAA規格が世界共通となる1954年に遡るものの、特許出願が1957年、つまりモノラル録音最後の年のことであるので、おそらく「Musik...sprache

Der Welt」シリーズなど1960年代に再販された盤質の管理に用いられたと考えるのが普通である。現在もカッターマシンの標準となってるノイマンだが、オルトフォンのステレオカッターヘッドがデッカの縦横振動盤を想定していたのに対し、ノイマンは最初から45/45方式であった。しかし、この時期はステレオレコードと併売されており、本来どういうサウンドを目指したのかは、個人的にはやや暗中模索のような気がしている。案外、初期プレスよりも▽印以降のモノラル盤のほうが規格の違いを気にせずに再生できているということかもしれない。

モノラル期のオルトフォン製カッターヘッドDS522とTYPE-C検聴用カートリッジ

EMT927のイコライザーには▽通常LP、□DIN78、BBCのスイッチ:グラモフォンのラベルにも□と▽の印

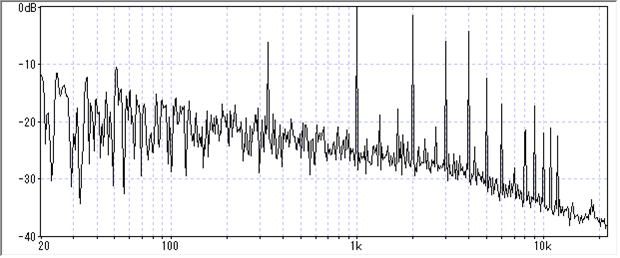

▽と□は高域が2~4dB違うとなっているが…問題はその程度ではない

ELAC MST1:世界初のMM式カートリッジ(1957)はRIAA標準化された後のフラット志向

ところでこのような知識は、オリジナルのモノラル盤を蒐集するヘビーなレコードマニアならともかく、21世紀においてこれらの有象無象の録音群を、どういう風に鑑賞すれば良いのか? 特にベテラン層にはLPの現物を持っているからそれが本物であり、デジタル音源での再生に今更向き合うことをしない人が多いように思う。このためノウハウのないCDやサブスクといったデジタル音源での試聴には、やや霹靂としている人も少なくないだろう。そしてデジタル音源を何らか人工的な加工を施したものと嫌疑をかけるか、そもそもモノラル録音そのものの音質が悪いと判決を下すのだ。

それは新たに出るリマスター盤に対する賛否両論の激しい応酬にもみられるように、一番重要な演奏のことは差し置いて、リマスターの音質を巡るレビューに終始する、質の悪いオーディオマニアの暗躍である。その内容といえば「モノラル録音なのが残念」「LPと音が違う」「歴史的録音で音質のことを言うのはルール違反」など、批判と擁護が入れ混じるのだが、よく読むとひとつの事実が浮かび上がる。実はモノラル期のグラモフォンの権威は認めるが、誰も彼もその音質に満足して聴いているわけではないという事実である。

これは音楽鑑賞をするうえで大きな障害となるわけだが、実際には、何も色付けのないままでリリースされる生テープの音に、マルチトラック録音に飼いならされたステレオ装置もしくは高級ヘッドホンでは付いていけていない現実がある。古い録音に自分のオーディオ装置が負けているのを認めたくないので、巧い言い訳をしようと要らぬことを書き連ねているに過ぎない。とはいえ録音側にも何も問題がないわけでもないでもない。その理由を即物的に以下に述べよう。

躓き①:オーケストラと室内楽の音調違い

まず最初のつまづきは、オーケストラ作品とピアノ・室内楽作品のサウンドポリシーが著しく異なる点で、オーケストラに中高音のキツイ(あるいは歪んでいる)のが多いのに対し、ピアノや室内楽は高音が丸い、というかカマボコ型に留まっている点である。これはどうも部屋で聴く音量によるものだと考えられ、ラウドなオーケストラは低めの音量で、ダイナミックレンジの狭い室内楽は比較的大きな音量で聴く、すなわち人間の聴覚のラウドネスの作用を反映しているのだと思われる。これは逆説的には、現在のサウンドバランスが、小音量でも聴き映えのするようにラウドネスを効かせたものだということが言えるのだ。

演奏者が同じでもジャンルによってサウンドポリシーが全く違うモノラル期のグラモフォン

左:ベートーヴェン ピアノソナタ(1951)、右:ブラームス ピアノ協奏曲(1957)

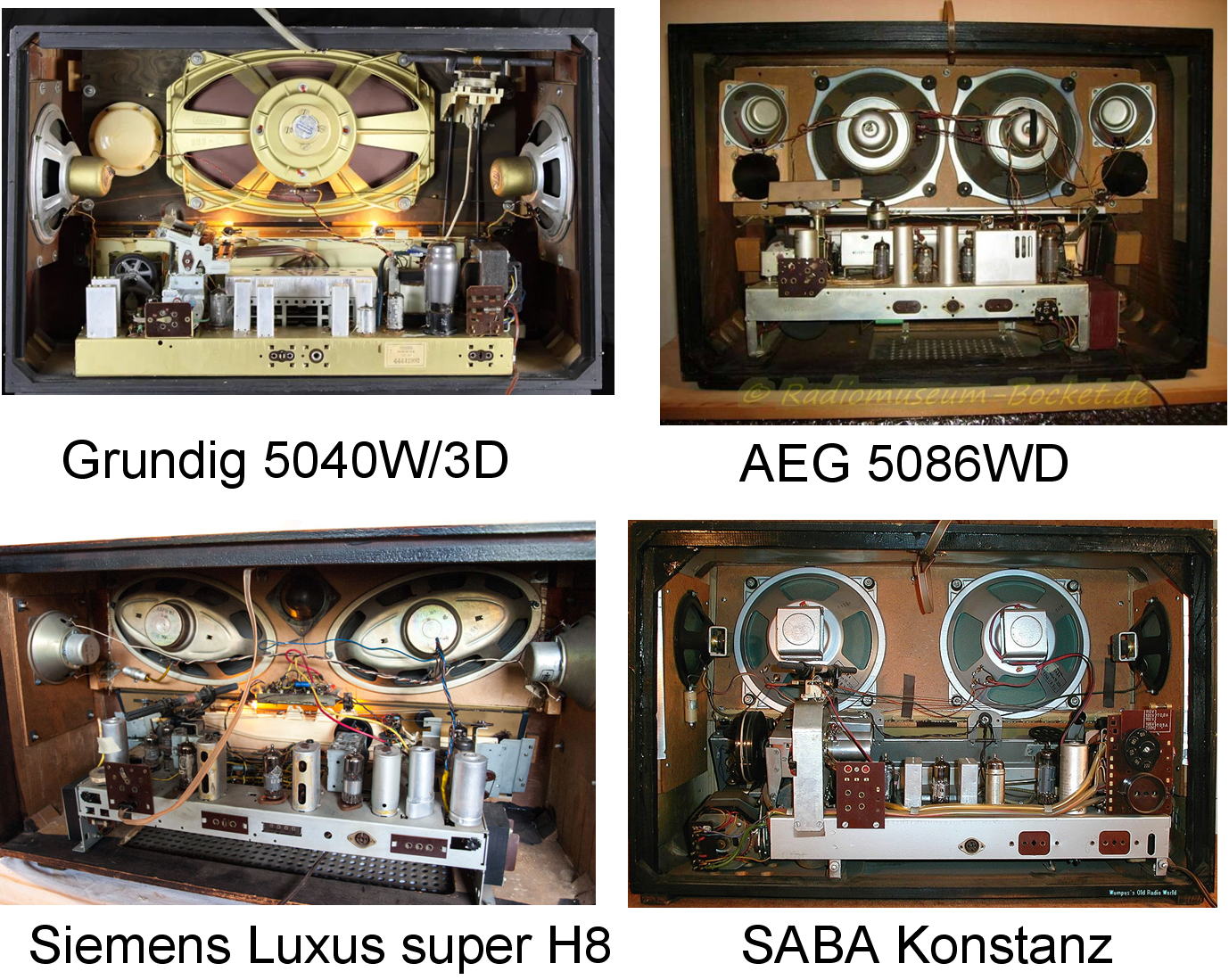

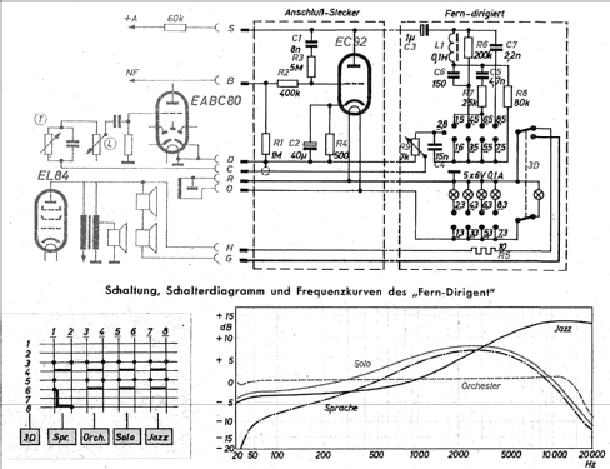

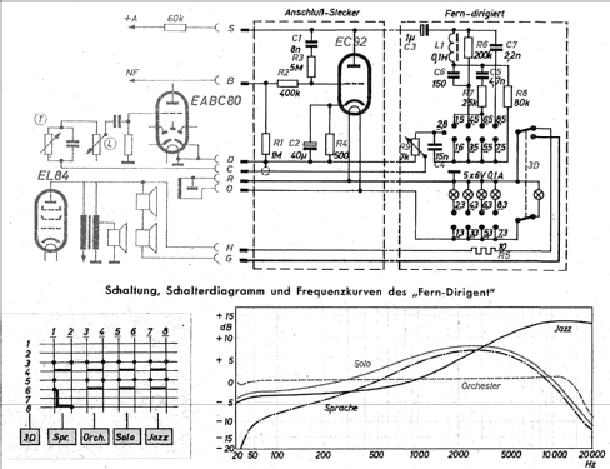

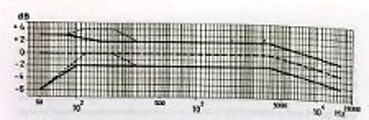

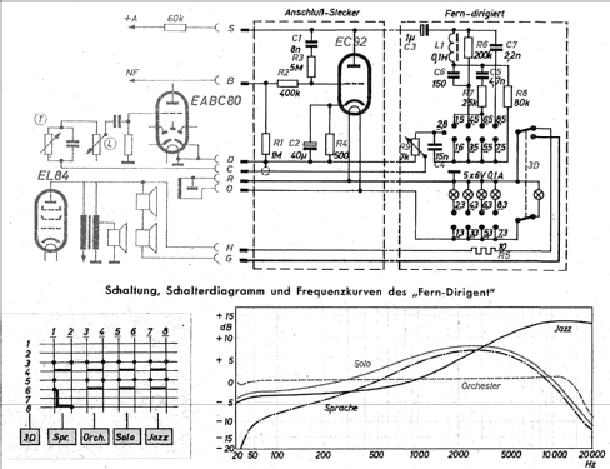

こうした音調の違いは、グルンデッヒ社の3Dラジオに搭載された音楽ジャンルに合わせたイコライジングでも残っている。すなわちニュースや室内楽は中高域を持ち上げたメリハリのあるトーンであり、オーケストラはフラット、ジャズはシャリシャリに高音を持ち上げたトーン、さらには両脇のツイーターでエコー効果までコントロールできた。こうした聴き手と楽器の距離感を熟知したうえで、トーンの取捨選択を録音時点から施したのが、モノラル期のグラモフォンが取った常識的なトーンとして記録されているのだ。

Grundig社の3D-Klangラジオ(箱の両脇にツイーター配置)

音楽ジャンルに合わせイコライジングとツイーターのレベルを調整するFern-Dirigent 機能(1955)

躓き②:短期間での音質変化

更なる問題は、同じ戦後グラモフォンのモノラル録音でも、1947~51年まで、1952~54年まで、1955~57年までと、3段階にサウンドポリシーが別れる。1947~51年はLP発売以前のSP盤、1952~54年はRIAA制定以前のLPレコード、1955~57年がRIAAに合わせて標準化された円熟期ということが言える。この3~4年区切りでサウンドポリシーが転換するのは、実際には他のレーベルでも同じなのだが、グラモフォンの場合は、1947~54年のものがどうにもコチコチの塩対応という感じで、なかなか喰えない性格をしているのだ。実際にはマイクの音をほとんどいじらずにダイレクトに収録している感じで、ラジオ用のライブ録音に手慣れていると、その雰囲気が理解できるようになる。一方で1955年以降の録音は、結構しっかりしたオーディオ・システムでガッツリ鳴らしても負けない迫力に満ちたサウンドとなっている。つまりラジオ用のスピーカーでは少し物足りなくなるHi-Fiレコードのうま味が発揮されているといえる。その後のステレオ期のグラモフォンの躍進は推して知るべしである。それでも1960年代、70年代、80年代とサウンドが切れ変わっていくのは承知のとおりで、これはカッターヘッドやデジタル化など他のレーベルでも同様であるが、1950年代のグラモフォンのサウンドポリシーの切れ変わりは尋常ではない。十把一絡げにモノラル録音として音質を語るのは間違っている。

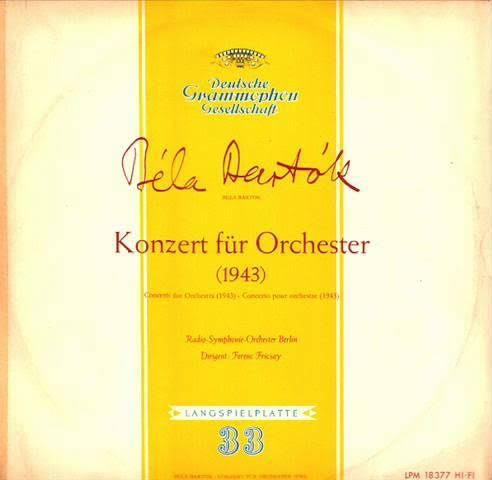

同じ会場で録られても全く異なる録音例

左:シューベルトNo.9 フルトヴェングラー4/BPO(1951)

右:バルトーク 管弦楽のための協奏曲 フリッチャイ/RIAS管(1957)

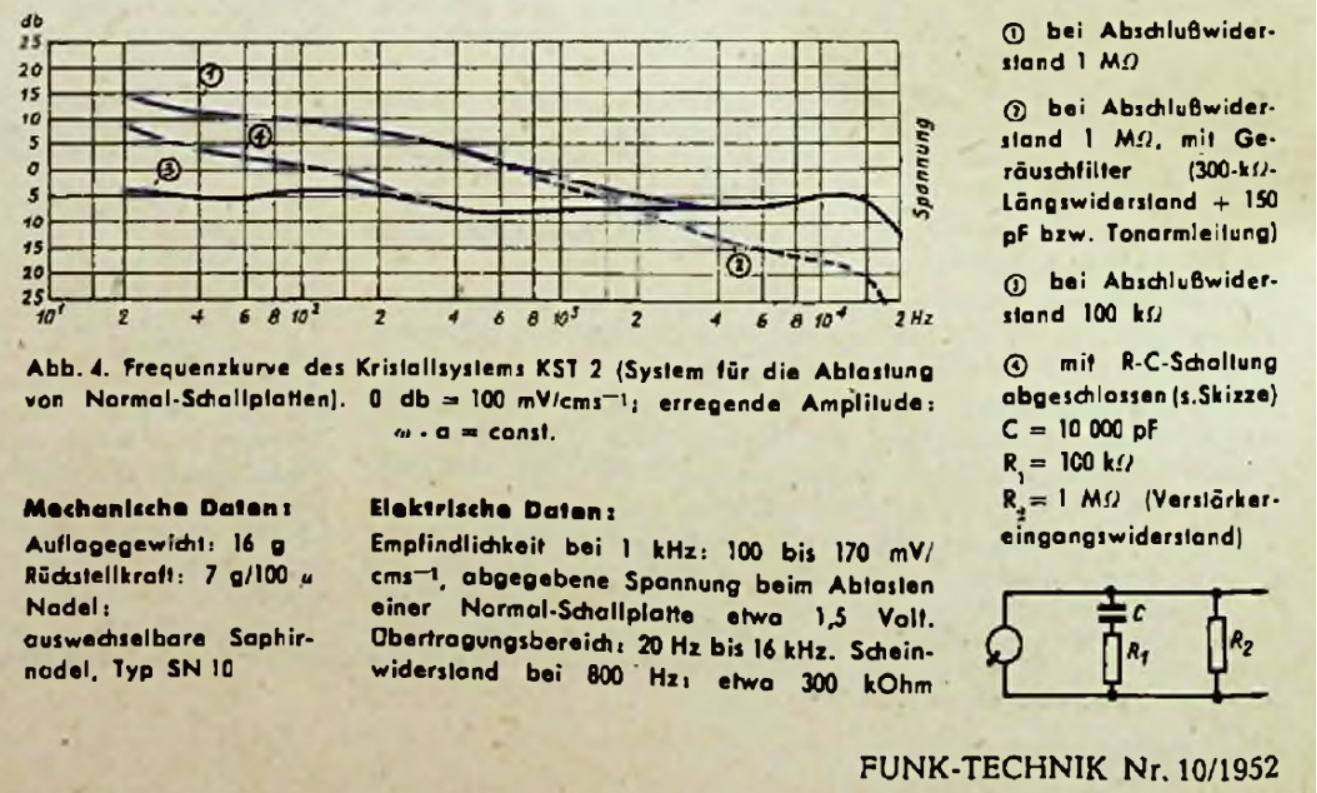

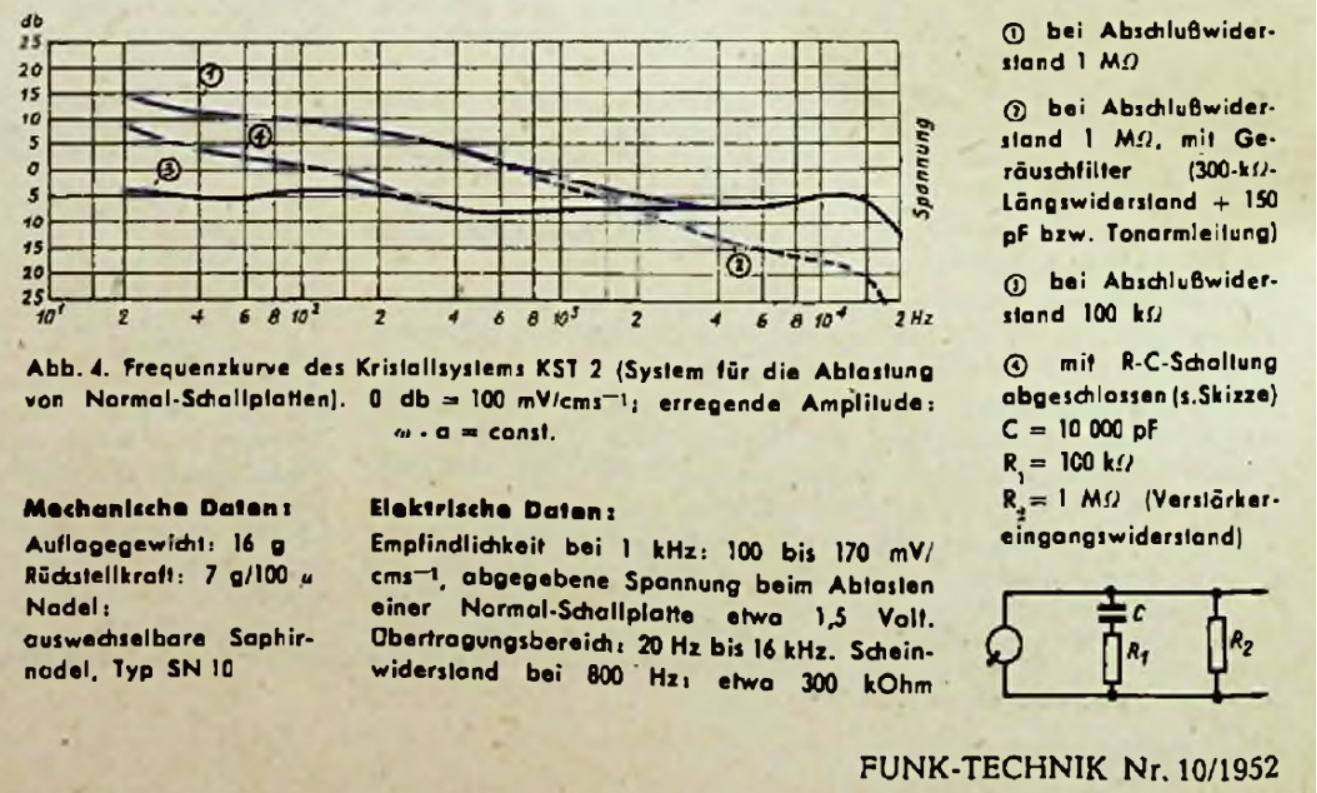

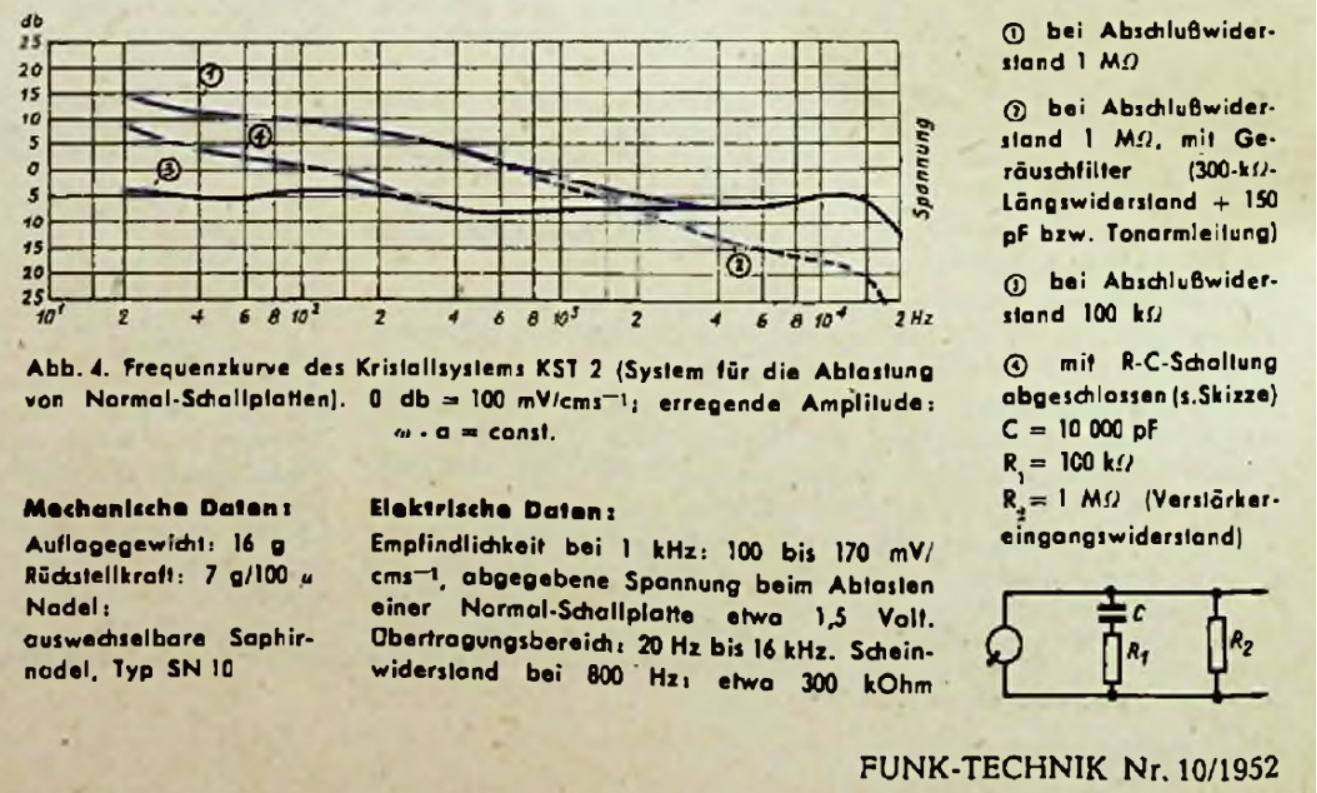

ELAC社のカートリッジを調べると、MM式カートリッジMST1&2が開発された1954年以前は、クリスタルカートリッジKSTシリーズが主流だった。クリスタルカートリッジは受け側の抵抗ブリッジで周波数特性を変化させることができたため、スピーカーや部屋の特性に合わせて調整が可能だったことが判る。1952年時点ではフラットよりは低域が強めというのが標準で、より古いSP盤のために高域を落とす施策もあった。一方のMM式はRIAA規格に準拠したレコードが前提となっているので、フラットな特性が標準となっている。ちなみにMST1&2の出力が20mVとべらぼうに高いのは、イコライザーアンプなるものが要らないクリスタルカートリッジとレベルを合わせるためと考えられる。トーンの調整はクリスタルカートリッジでも必須であり、同じようにCR回路を入れれば良しとしたのだろう。

左:クリスタルカートリッジELAC KST2の抵抗ブリッジによる周波数のコントロール(1952)

右:MM型カートリッジMST2は33回転と78回転用のコンパチ仕様(1956)

躓き③:ポスト・フルヴェンの座は誰の手に?

これは1953年頃に増えたベルリンフィルの客演セッションで、1952年にせっかく首席指揮者の座に返り咲いた当のフルヴェンは、EMIとウィーンにすっかり入れ込んでしまって、ベルリンでのスタジオ録音には消極的で、ほんの3枚程度のLPしか残さなかった。その合間を塗ってケンペン、ヨッフム、レーマン、マルケヴィチ、フリッチャイ、ライトナーなどが我も我もと広大なレパートリーに挑んでいったのだ。ことさら没個性的なサラリーマン指揮者のように言われる録音群であるのだが、グラモフォンがもともと抱いていたHi-Fiレコードによるカタログ更新という思惑とは、かなり異なる様相であったことが、私なりに理解できるようになった。それはモノラルCDに最適化したオーディオ装置が整ってきたからでもあり、名曲名盤主義とでもいおうか「〇×がベスト」とか「△と□をもってこの曲の決定盤」とかいうフレーズが、いかに音楽鑑賞の妨げになっているかを骨身に染みてきたからだ。むしろ国際化するレコード市場とは違う価値観を共有してきた、地方色の強いドイツの各都市におけるクラシック音楽の復活劇を満喫する嗜好が芽生えてきたのだ。

ケンペン、ヨッフム、レーマン、マルケヴィチ、フリッチャイ、ライトナー(全部言えるかな?)

そんなお勝手口から伺った台所事情を勘定してベルリンフィルをみると、1945~52年はチェリビダッケが首席指揮者として面倒をみていたのだが、当時の彼の芸風はカラヤンよりも先進的でフリッチャイ&RIAS響と派を競っていた。上記の客演指揮者での整った演奏は、オーケルトラビルダーとしてのチェリビダッケの才覚と、ライバルに対し寛容というか唯我独尊な思想のおかげともいえる。では、肝心のチェリビダッケのほうは、なぜベルリンフィルとレコーディングしなかったのかというと、どうもフルトヴェングラーの後を追ってEMIと契約したかったのではないかと思われる。しかし、EMIには既にカラヤンという秘蔵っ子が居て、こだわりの強いチェリビダッケがレッグ爺のお眼鏡に掛かることはなかった。それとベルリンフィルはドイツ・グラモフォンと専属契約を結んでいて、他のレーベルは取引に他のアーチストを差し出さなければならない。チェリビダッケはベルリンフィルに居る限り檻の外に出られなくなったのだ。しかして、チェリビダッケ時代のベルリンフィルの評価といえば「フルトヴェングラー時代のベルリンフィル」とか「野武士のような音」という、何ともヘンテコな大前提によって判断されている。歴史にもしもは禁物なのだが、カラヤンがベルリンフィルの音楽監督にならなければ、という異世界の憧憬が入れ混じっているように思う。

ベルリンフィルの低弦パートを右配置にしたのはチェリビダッケが最初

しかし、よく考えてほしい。1952年に大病を患ったフルヴェンは、いわゆる晩年様式ともいえる、悠然と構えた演奏スタイルに変わっているし、演奏するレパートリーも定番ものしか扱わなくなっていた。戦前にレコード売り上げにおもねった演奏プログラムを口辛く批判した壮年期の勢いは既に失われていたのだ。そのフラストレーションはベルリンフィルの側にもあったようで、若き中堅指揮者の演奏は、ベルリンフィルの柔軟で情熱的なアンサンブルが、まるで何かが吹っ切れたように炸裂している。実は多くの人が誤解しているのは、それがフルヴェンのレガシーであると思い込んでいて、ベルリンフィルの個性だとは誰しも感じていないことだ。この歴史的な事実認定がブレているために、戦後のベルリンフィルの歩みにフルトヴェングラーの死という大地震による断層が生じて、あたかもカラヤンによるオーケストラ改造計画が進んだかのように言われ続けている。しかし、1955年にベルリンフィルが選んだのはフルトヴェングラーの影武者ではなく、チェリビダッケに代わる指揮者であったと考えると、時代の流れが理解しやすい。そしてその記録はモノラル期のドイツ・グラモフォンに数多く刻まれているのだ。

ではフルヴェン時代というレガシーにぶら下がった演奏評価の何がイケナイかというと、フルヴェン&ベルリンフィルのリソースの90%は、悪質な海賊盤を含むライブ録音に依存していた点である。つまりAMラジオをエアチェックしたコピーテープをさらに丸めたような音と比較して、迫力があるとか燃焼度が高いとか、そういう観点で聴きこんでいるのである。その意味するところは、アンチ・カラヤンというよりもさらに質の悪い、狂信的なフルヴェン蒐集家である。EMIのベト全の2番や8番のひどい音、利権がらみで一貫性のないブラ全、バイロイトの第九の偽ライブ情報、イタリアでの指輪チクルスの20年間に渡る顛末など、聴けば聴くほど神格化される意味の解らない録音が百枚単位でごっそりある。そしてその伝説が作り上げられたのが1970年代ということになるのだ。この手の闇を排除して、戦後ベルリンフィルの新しい船出について、しっかり聴き込める健常な精神状態とオーディオ装置とを揃えておきたいというのが、この項の意図でもある。

どんな高級オーディオも面食らう懐かしい海賊盤の数々

ちなみにちゃんとしたリマスター盤で聴くフルトヴェングラーの晩年様式について、個人的な感想を言うと、大病前の熱狂的かつ祝祭的な楽想の追い込みの元になっていた、弱音から強音への表現の幅広さと、それを有機的に結びつける循環的な楽想の繋がりとが解体されて、まるで同じ肢体の細胞のようにどのフレーズにも万遍なく響きわたるような宇宙観にいたっているように感じる。結果的に音楽が静止しているように感じるのはそのためで、まるで星々の運行のような普遍の法則で楽想が進行するのだ。ムジカ・フマーナ(肉体と魂の調和)からムジカ・ムンダーナ(宇宙の法則)へと昇華したのだと言えるのだが、矢吹丈風にいえば「真っ白に燃え尽きた灰」のような状態である。同じ境地に晩年のカラヤンが至ったのはけして偶然の一致ではなく、人生の枯れる時期を見定められる人の特権のようなものだと思えばいい。

しかし、モノラル期のグラモフォンがとらえたベルリンフィルは、熱気あふれるフレッシュな指揮者たちに囲まれ、まるで青春ラブコメかリアリティーショーでも観ているかのような状況である。それをウィーンやロンドンで浮名を流して晩年離婚寸前だったフルトヴェングラーと比べてどうこう批評するのは、全く鑑識眼のない状況だといえよう。

躓き④:ドイツ的な音楽出版業の教養主義

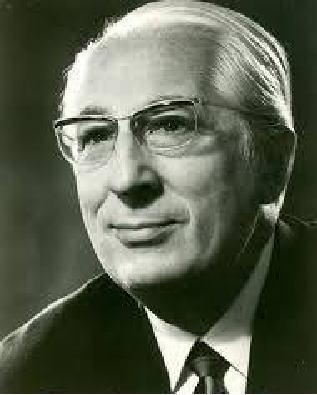

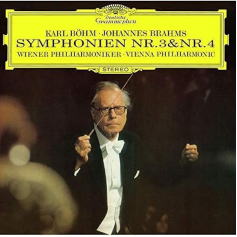

モノラル期のドイツグラモフォンのLPは、SP盤復刻、再編集のオペラ抜粋やアリア集、米デッカ盤も含めて、30cmで338枚、25cmで660枚という数になる。この1947~57年の期間での量産性は、Hi-Fi技術の発展に伴うレコードカタログの更新があり、そこに最適なフォーマットとなるLPの出現により、戦中から蓄積されていたテープ録音技術が一気に花開いたとみるべきだろう。特にドイツグラモフォンには楽譜出版と関連性の高いレコード、特にベームやケンプ、シュナイダーハンやフルニエといった規範性の高い演奏の多いことから、演奏理論の実証という教養主義のカタログとしても機能しているとみるのが一般的である。その記録としてモノラルよりもステレオのほうが万全と考えるのが従来の論評であった。このことがモノラル録音を教養主義に埋もれさせて、演奏そのものを鑑賞する際の障壁となっているのだ。

ベーム博士の見識を最も評価していたのは日本のクラシックファンかもしれない

しかし壮年期の録音を評価する人が少ないのはモノラル録音だから

一方で、デジタル録音についてこの教養主義の印籠が通用しなかったのは、2chステレオというフォーマットの変更までは進展しなかったことに加え、1960~70年代を通じて世界中を席巻したロックエイジのもつエスタブリッシュメントへの反骨精神が、クラシックのもつ価値観を教養主義から引き離していったからだと思う。例えば最も重要なベートーヴェン交響曲全集について、カラヤンBPO(3期目)とバースタインVPO(ライブ)を並行してリリースするというのは、1970年代初頭のベームVPOとカラヤンBPOの対決からみても、全集録音に求めるものの方向性が変わっていることに気付くだろう。さらにマーラー世代に入ったアバドともなると、成熟した日本のクラシックファンの教養主義の軸足は中庸なハイティンクACOやマズアLGO、あるいはブロムシュテットSKD、スウィトナーSKBに移っていて、グラモフォンが抱えるスター指揮者である必要性は全くなくなった。

そこで需要が増えたのが、モノラル期のグラモフォンが捉えたドイツ文化という閉ざされた環境(国際化する以前のスタイル)で、無農薬で育てられた(マルチトラック編集で加工しないダイレクト録音による)自然な演奏スタイルという感じになるのだが、私個人はこれらの録音群を、新即物主義によって平準化されたと勘違いされた、教養主義の延長線として聴くのは正しくないと思っている。話は全く逆の方向を向いているのだ。逆にサラリーマン演奏家のように聞こえたなら、明らかにオーディオ環境がモノラル録音に不向き、マルチトラック録音の人工的なステレオ効果によってしかリアリティを感じない装置で聴くからでもある。これは聴き手の感性の問題ではなく、モノラルのマイクに向かって体当たりで演奏しているボディ感まで到達できない、3階席で遠鳴りしている音しか受け付けないステレオ装置がもたらした弊害でもある。

私は戦後まもないドイツグラモフォンが捉えた新即物主義の演奏には、その後に続くより完成度の高い教養主義の片鱗はあるものの、ただカタログを埋めるだけでは留まらない執念のようなものを感じる。ドイツ音楽とはドイツ文化の代表とも思われるように、2度目の敗戦によってプライドの欠片も失ったドイツ人の実存的な問い掛けが記録されているように思えるのだ。何よりも中堅の音楽家にその使命感というか、モダニズムが輝いていた頃の新しい時代への期待感が強いのは認識として間違っていないのだ。それは同じ新即物主義とされるセルやライナー、ハイフェッツやギーゼキングの演奏と比べてみれば、演奏する行為に対するパッションというか方向性が異なることは明らかである。

それと並行して、これまで純粋なドイツ的という枠に留まらず、東欧諸国から導き出される幅広い影響にも目を向けた汎ヨーロッパ的な音楽文化にも門戸を開いている点も見逃せない。そうしたドイツのクラシック楽壇の賑わしさは、FMラジオ用に収録されたマスターテープにまで遡ったライブ音源の公開によって明らかになったのだが、それはレコードのもつ教養主義とはおおよそかけ離れた、生の咆哮ともいうべき存在意義を賭けた真剣勝負の場でもある。演奏の完成度とか燃焼度というような比較論では語りつくせない、一期一会の機敏を聞き取るオーディオ環境について、モノラル録音技術への関心の薄さからあまり注目されてこなかったのが、現在のモノラル期のグラモフォンの立ち位置ということになる。

幸せの黄色いレーベル

本来ならドイツ・グラモフォンの録音のみ取り上げるべきだろうが、関連する放送録音も取り上げながら、しりとり風に並べてみた。以下のものはCDでの入手が難しくなったものもあるが、サブスクでも聴けるものが多いので、気になったら検索してみるといいだろう。

レパートリーを見渡した不思議のひとつは、ベートーヴェンについてピアノソナタから弦楽四重奏まで単一奏者による全集を念入りに録音しているのに、交響曲全集はやや場当たり的で順当に企画された形跡がないこと。これは他のレーベルでもみられるのだが、演奏会のリハーサルを狙ってセッション録音しているケースが多いためである。さらにはフルトヴェングラーがベルリンフィルとスタジオ録音でベートーヴェンやブラームスを残さなかった(ブラームスはEMIの1番、デッカの2番で諦めた?)ことなど、美味しいところは他に持っていかれた感がないわけではない。シューベルトとシューマンの2つのセッションはいずれも名盤の誉が高いだけに残念だといえる。ベト全では、フルトヴェングラーはウィーンフィルとの全集を目指し頓挫、カラヤンはフィルハーモニア管で録音、ベルリンフィルはクリュイタンスとEMIで、ウィーンフィルはS.イッセルシュテットとデッカで、それぞれ残しており、レッグの引退に伴いEMIとの関係が微妙になったカラヤンがようやくドイツ・グラモフォンに録音することで、その後の大進撃が始まるのだ。

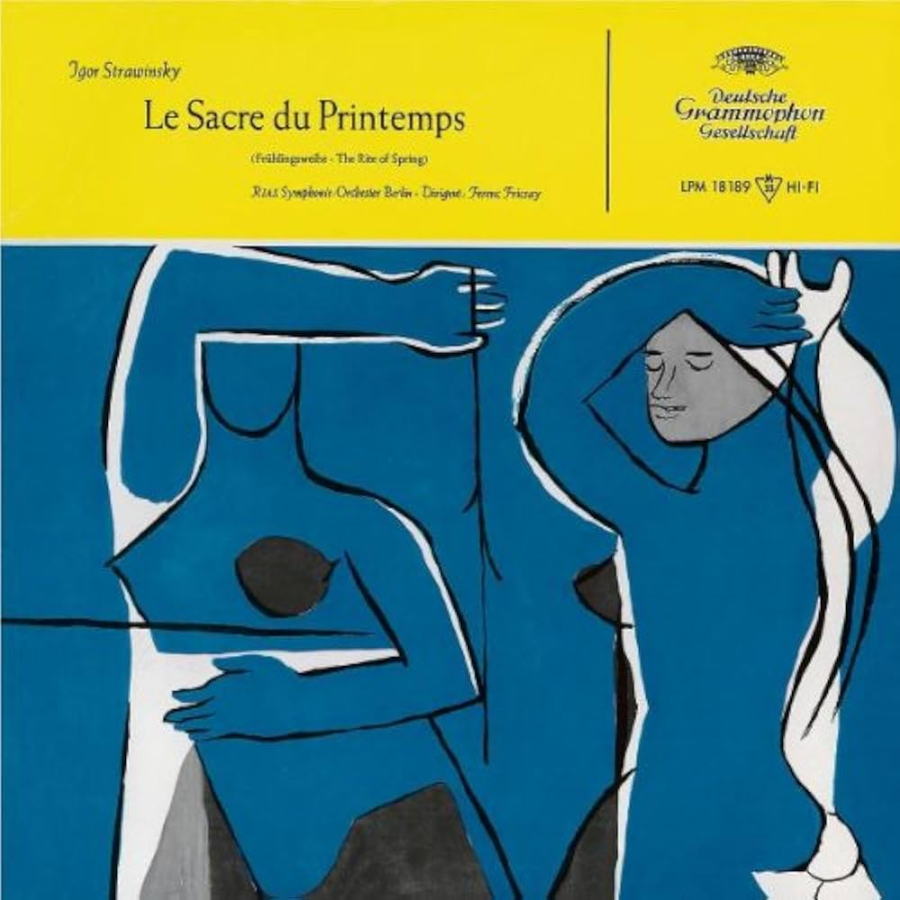

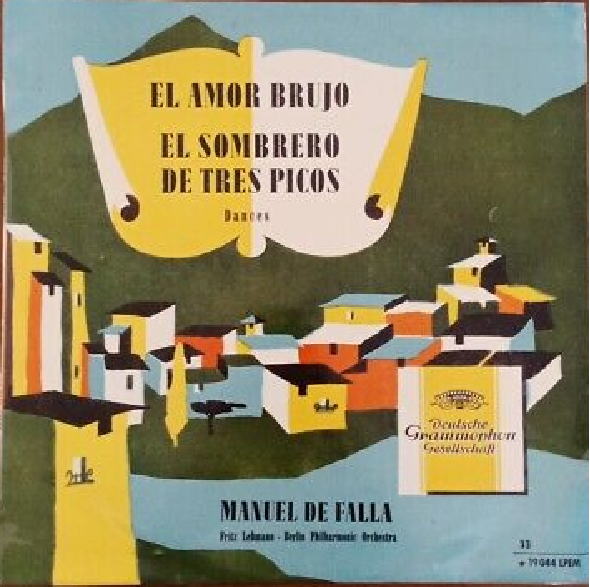

では、それ以前が花も実もないと言い切れるかというと、以下のように多彩な録音が行われ、むしろ地域限定の珍味にあたるような面白いタレントが揃っている。多くはモノラル録音だから再生が難しいと判定を受けているものがほとんどである。主軸となるベートーヴェンとブラームス、アニバーサリーが続いたハイドンやモーツァルトのほか、ドヴォルザークやバルトークにも優れた演奏が多いが、逆にシェーンベルク、ストラヴィンスキー、マーラーなどユダヤ系の作曲家が少ないのは、作曲家本人や親族との関係がまだ十分に修復できていない感じもする。ただアルマ・マーラーがバルビローリにベルリンでマーラー作品の魅力を布教してくれたことに感謝していることを聞くにつれ、どうもマーラーの生前からベルリンとはある種の確執があったようにみえる。

ちなみに姉妹レーベルのアルヒーフは録音がまじめ(例:ヴァルヒャのバッハ:オルガン全集)でそれほど困る要素がないのと、米デッカも音色が米コロンビアに近い(例:ゴールドベルクのブラームス:ヴァイオリン・ソナタ全集)など、音質に関する対策が異なるので割愛した。

|

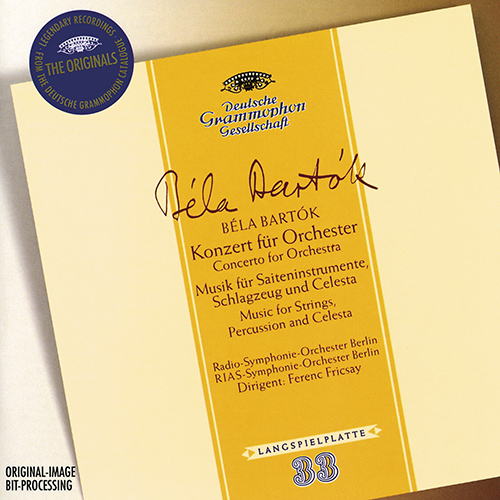

バルトーク:管弦楽のための協奏曲, 弦楽器・打楽器とチェレスタのための音楽/フリッチャイ&ベルリン放送響(1957,53)

オケコンのほうはモノラル末期だけあって、音がキレキレなだけでなく、全体に流麗な筋肉の躍動をもつように流れていくのは、この放送オケが一番輝いていたことの証左でもある。弦チェレのほうは下記より半年後の録音だが、オリジナルテープに遡った下記のほうが鮮烈である。こうしたセッションの違いを多方面に渡って聴くことができるのが、今という時代の面白さでもある。

|

|

バルトーク管弦楽・協奏曲集/フリッチャイ&RIAS響(1950-53)

退廃音楽家の烙印を自ら背負って亡命先のアメリカで逝去した20世紀を代表する作曲家バルトークだが、自身が精力的に録音に挑んだピアノ曲以外は、なかなかレコーディングの機会に恵まれなかった。ここではハンガリーで薫陶を受けた演奏家がベルリンに集結して演奏が残されている。一部はグラモフォンのLP盤でも知られるが、モノラル録音ゆえ再発される機会は少なく、訳知りの好事家が名演として挙げるに留まっていた。オリジナル音源に行き着いたリマスター盤は、驚くほどの躍動感に溢れた演奏で、ショルティやライナーの演奏とは異なる弾力性のある柔軟なアンサンブルは、かつてベルクのヴォツェックを初演した頃のベルリン国立歌劇場のモダニズムを彷彿とさせるものだ。 |

|

ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲/マルツィ&フリッチャイRIAS響(1953)

フバイの愛弟子ということで、メンコンやブラコンでの優美で緻密な演奏で知られるマルツィ姫だが、ドヴォルザークもヨアヒム直系の血筋をもつ由縁のある楽曲だ。この楽曲自体が演奏される機会が少ないために見落としがちだが、ここでのマルツィはまるでモラヴィアの民族衣装にでも着替えたかのような情熱的な演奏を展開する。フリッチャイもこれに負けす劣らずカロリーの高い演奏を展開しており、RIAS響の機能性を十二分に使い切ったバックを立派に務め上げている。 |

|

ブルックナー:交響曲第9番/ヨッフム&バイエルン放送響(1954)

ヨッフムは1970年代に入ってシュターツカペレ・ドレスデンと録音した全集が有名なため、ブルックナーのエキスパートのように思われているが、実はブルックナーはナチス政権時代も盛んに取り上げられていたし、ヴァルハラ神殿での胸像設置のほか、原典版の校訂も推進した。フルトヴェングラーが原典版をいち早く取り上げたのも、情報が身近に存在したからである。ただし当時のSP盤に収まらなかったため、レコードとしては希少というだけであった。ここでのバイエルン放送響とのブルックナーは、LP時代になって正規録音されたという意味では、貴重な存在ということになるし、クナ将軍が原典版嫌いだったので先進的な扱いを受けているが、やはり勘違いしていると言える。あえて言えば、シャルクやレーヴェなどの改訂版を使うのはクナ将軍ぐらいであったし、原典版の議論が演奏の本質から離れていることを主張したかったと思うべきだろう。

|

|

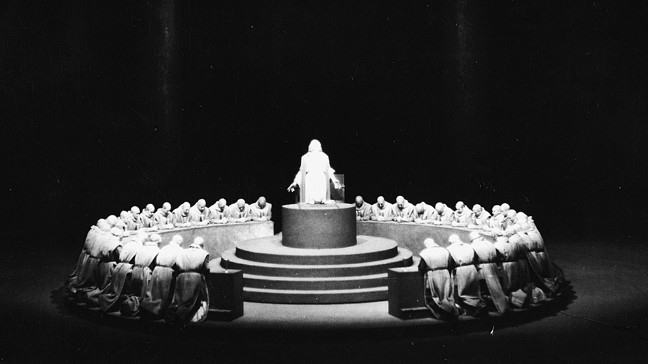

オルフ:勝利の三部作/ヨッフム&バイエルン放送響・合唱団(1953)

この頃になると新古典主義のドイツ楽曲にようやく手が届くようになった感があり、ヒデミットの自作自演も同じ時期に録音されている。後年のステレオ録音が実写劇場版なら、本作モノラル録音はラジオドラマ風であり、世界初録音ということもあり、これらの作品の文学性を強調したものとなっている。リズムの鋭角的なのは、もともと舞踊付きカンタータとして作曲された楽曲だからなのだが、個人的にはオルフのカルミナ・ブラーナは、そもそも「我々は何者か」という実存主義的な問いがあり、戦後の混乱期にその思いが群像として炸裂しているような気がする。ちなみにこのモノラル録音は、三部作の最後を飾る「アフロディーテの勝利」の作曲が完了したのを期に企画されたと思われるが、カラヤンがミラノで初演した舞台は不評に終わったところ、録音ではヨッフムのほうにお声が掛かったのだろう。

オルフは同じ時期にギリシア神話を題材にしたオペラも発表しているが、こちらはメロディのないテキストを打楽器的なオケ伴で長々と朗唱する現代曲であり、オルフの作風を一面的にみる人はビックリするだろうが、古代劇の復興を目指したスタイルは、モンテヴェルディからバッハの福音史家のレスタティーヴォと折り重なっていくのだ。

モノラル期のヨッフムは、ドイツ・グラモフォンの若手中堅指揮者として重用されており、ベルリンフィルとのブラームス全集、ベートーヴェン全集の半分のほか、上記のマルツィとの協奏曲も含め結構な数のモーツァルト作品の録音も行っている。バイエルン放送響の設立のいきさつは、以下のケッケルトの項で述べる。 |

|

ドヴォルザーク:アメリカ、ブルックナー弦楽五重奏曲/ケッケルト四重奏団(1950,52)

ケッケルト四重奏団のドヴォルザークは、元々プラハで音楽を学んだドイツ系オーケストラだったバンベルク響の首席奏者で結成された四重奏団で、後にバイエルン放送響の創設にあたってゴッソリ移籍した経緯がある。技巧派のドイツ人四重奏団が興味本位で演奏したというのとは事情が異なる。ベートーヴェンの四重奏曲全集でもそうだったが、ダイナミックな起伏に富んだ表現を目指した近代的な演奏スタイルで、ドヴォルザークの晩年の作品ではそのシンフォニックな書法と相性がいいように思う。このカップリングに持ってきたのがブルックナーの弦楽五重奏曲で、ドヴォルザークを贔屓にしていたヘルメスベルガー四重奏団の差し金で作曲された。ブラームス派vsワーグナー派で揺れていた楽壇のことなどほっといて、作品そのものを堪能しよう。 |

|

ドボルザーク8番&フランク/レーマン&バンベルク響(1953,54)

モノラル時代の中堅ドイツ人指揮者といえば、ヨッフム、カイルベルト、S=イッセルシュテット、ミュンヒンガーなどの名が挙がるが、いずれもステレオ期によく知られたレコードがあり覚えられているが、モノラル録音しかないレーマンはかなり地味な存在である。しかし、ここでのバンベルク響を振ったドボルザークは、第一声から渋みのある音色ではじまり、まだプラハから生還したばかりのドイツ移民の思いの強さを感じる。それは失った市民権を再建しようとする復興への希望であり、ドボルザークが願って止まなかった自主独立した市民社会の普遍的な価値観でもある。 |

|

コルンゴルト「死の都」/レーマン&バイエルン放送響(1952)

ベルギー象徴派詩人ローデンバックの小説「死都ブリュージュ」を元に、1920年に弱冠23歳で書かれたコルンゴルトの代表作だが、戦前は世界各地で演奏された割には、ユダヤ人としてヨーロッパを去った後はハリウッド映画音楽を担当したために、芸術音楽家としての名誉を失ったまま戦後は急速に忘れ去られた。ここでのフリッツ・レーマンによる放送セッションも、舞台再演が1955年、初レコードが1975年のラインスドルフ盤と、同じ時代のR.シュトラウス(ウィーン国立歌劇場の監督時代にこの作品もレパートリーに取り込んだ)に比べてあまり優遇されたものとも言えない状況が続いている。その意味で、この録音に込められた追憶の意味は、二重の意味で黙殺された芸術家の生涯と重ね合わせて、もはや巻き戻しの効かない時間の意味を問い掛けているように思えるのだ。 |

|

ブラームス:ドイツ・レクイエム/レーマン&ベルリンフィル 聖ヘドヴィヒ大聖堂聖歌隊(1955)

フリッツ・レーマンは戦後のグラモンフォンで幾つかの録音を残した中堅指揮者だが、ここでのブラームスの繊細な合唱の扱いは、現在においてもなかなか出せない演奏である。オーディオ装置によっては、ピアニッシモの音に反応できず、遠い彼岸で鳴り響いているかのように聞こえるかもしれないが、真のアキュレートな再生能力が問われる録音でもある。

同時期のカラヤン/ウィーンフィル、ワルター/ニューヨークフィルと比べても、テンポが安定して誇張がないのに、何もかもが自然に在るべきところに配置されている。オケが室内楽的に緊密にコントロールされているのに、大構成の合唱のパースペクティブが広く捉えられている点でも、そもそもの実演でのバランスが整っていたことが伺える。

この演奏でやや残念なのが、5楽章までの死にゆく人への慰めに関する共感が強いのに対し、6楽章以降の死に対する勝利にいたると、急に興ざめしたように空回りするところである。ところがよく考えてほしいのは、1955年当時でまだ先も見えないベルリンの状況は、死を乗り越えて未来を見ることよりも、何とか今を生きて将来に結び付けることのほうが大事だったように思える。その道半ばで倒れる人への思いやりはあっても、死に打ち勝つことには意味が見いだせない状況だったのだ。それは全世界の終末のときであって今ではない。瓦礫と化したベルリンの街で生きる人々の踏ん張りが、暗黙の了解のように演奏に出ているように思えるのだ。 |

|

リスト:ピアノ協奏曲1&2番+ラフマニノフ2番/フォルデシュ

レオポルド・ルートヴィッヒ&ベルリンフィル(1953,54)

惑うことなきヴィルトゥオーゾ作品の頂点に立つ協奏曲群だが、どちらの曲もリヒテルによるステレオ録音が決定盤として君臨しているため、ベルリンフィルが壮年期のピアニストを迎えてのこのセッションは全く忘れられてしまっている。どちらかというとバルトークなど現代物を得意としていたフォルデシュだが、アッチェレラントを大胆にかけたロマンチックな演奏で、なかなかの役者ぶりをみせる。

モラヴィア出身のレオポルド・ルートヴィッヒは、ウィーンからベルリンの歌劇場でカペルマイスターを歴任するなど、どちらかというと劇場育ちの人だが、実はこの録音の聴きどころは、ソリストに合わせた機転の利くオケのドライブ能力にある。そこに戦中のベルリンフィルの骨太で柔軟なアンサンブルを見出すのはたやすいことだ。 |

|

ムソルグスキー:展覧会の絵/マルケヴィチ&ベルリンフィル(1953)

ラヴェルの華麗な編曲で有名な「展覧会の絵」だが、マルケヴィチの描くのは農奴と寝食を共に暮らす泥臭いロシアの臭いの立ち込める世界である。まだ異教の信仰が民話のかたちで語り継がれ、それをスケッチしてきたのような奇怪さが浮彫りにされる。民話なのでデフォルメされた言葉使いで、自分の生を肯定するがゆえの過酷な運命や呪詛のたぐいなどが盛り込まれ、段々と肢体が毒に侵されていくのが分かる。マルケヴィチは作曲もこなす指揮者なだけに独自の版を使っているかと思えばそうでもないらしい。ベルリンフィルがこれほど妖しい光をもって響くのはおそらく空前絶後だろうと思われる。 |

|

フルトヴェングラー/ベルリンフィル;RIAS音源集(1947~54)

戦後の復帰演奏会から最晩年までの定期演奏会の録音を、ほぼ1年ごとに紹介していくBOXセットで、2008年にリリースされたときには78cmオリジナルテープの音質のクリアさも注目された。それ以前のフルヴェンのライヴ録音といえば、AM放送をエアチェックしたような音質でも有難がっていたものだが、こうして聴くとFM放送で流れていたという本当の実力に完全にノックダウンされるだろう。オケそのものを部屋に入れるのは不可能だが、天吊り1本マイクでガチで録られた指揮者の位置で聴く音楽の躍動感が心を震わすのだ。得意曲のベートーヴェン第九、ブラームス1番などが収録されていないのと、英雄、運命、田園、未完成、ブラ3など重複する曲目も幾つかあるが、それが戦後の演奏スタイルの変換を知るうえでも的を得ている。個人的に面白いと思うのが、ヒンデミット、ブラッハー、フォルトナーなどの新古典主義のドイツ現代作曲家を取り上げていることで、それも意外にフォルムをいじらず忠実に演奏していることだ。フルトヴェングラーが自身の芸風と人気に溺れることなく、ドイツ音楽の全貌に気を配っていることの一面を伺える。 |

|

ヒンデミット自作自演集/ヒンデミット&ベルリンフィル

オーケストラ曲である「画家マティス」「4つの気質」「ウェーバーの主題による交響的変容」を入れた1枚。ユダヤ系作曲家のシェーンベルクやマーラーの演奏がなかなか浸透しないベルリンにおいて、ヒンデミットは比較的早くから和解の方向に進んでいる。ここベルリンは、戦前にフルトヴェングラーが擁護してゴシップ記事ともなった舞台でもあり、そのこともあって積極的に関与するようになったとも思える。上記のフルトヴェングラーもライブで取り上げている。演奏のほうは、作曲家の自作自演によくあるツンデレな演奏ではなく、しっかり練られたものとなっている。もしかすると新古典主義の作風だからドライな雰囲気が合っているのかもしれないが、同じベルリンのフリッチャイ&RIAS響が演奏したら、バルトークと変わりないモダンな雰囲気になっただろうし、むしろフリッチャイの出世作となったアイネムのほうがより知られるべき存在だったかもしれない。そんなこんなを想像しながら、ひとときを過ごすのも悪くないだろう。 |

|

ヒンデミット:ピアノ曲集/ゼーマン(1960,63)

カール・ゼーマンのグラモフォンBOXに含まれていた1枚で、年代的にステレオ期なのにモノラル録音というのが不思議だったが、どうもNDRの放送録音を1995年に発掘したものらしい。ピアノ音楽Op37とピアノソナタ3番が納められているが、バリバリの新即物主義の演奏スタイルで、打鍵のコントラストの強さと音色のパレットの広さ(フーガでも声部ごとにキッチリ弾き分けている)など、グールドなんて面汚しのようなものである。ゼーマンの録音は、シュナイダーハンとのベートーヴェンやブラームスのヴァイオリン・ソナタ集が有名で、同時代作品の演奏はあまり注目されないが、Op.37の「第一部:3つの小品による練習」は難曲でもあり、ミスタッチなく早弾きだけでも大変なのに、曲の構成までガッチリ掴んだ恐るべき演奏である。 |

|

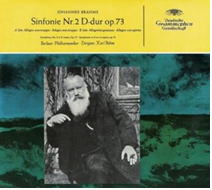

ブラームス:交響曲2番/ベーム&ベルリンフィル(1956)

戦後まもないベルリンフィルはDG以外での録音機会がさっぱり失われて、新設されたRIAS響と比べても士農工商の下位に甘んじる状況だった。フルトヴェングラーにしてもアルバム2枚を残すのがやっとで、カラヤンに政権が移った後もDGでのセッションは御無沙汰のまま、御主人がウィーン国立歌劇場との掛け持ち(浮気?)が決まると、ステレオ期になるまで当時若手のヨッフムやレーマンを起用してモノラルLPのカタログ更新の手助けをしていた。そんな中、ウィーン歌劇場をカラヤンに乗っ取られ、同じ憂き目にあったベームが録音に挑んだのがこのブラームスである。その後もベームとベルリンフィルの関係は続き、R.シュトラウスの管弦楽曲集、モーツァルトとシューベルトの交響曲全集など、カラヤンがまだ手付かずだった分野を開拓していく産婆さんのような役割を果たしていったが、モノラル期となると、フルヴェン、ベームともにウィーンフィルとのセッションがディスコグラフィの中心を占めるようになる。

そのマイナーリーグに降格したような寂れたセッションと思いきや、やはりベルリンフィルもかつての帝国指揮者を迎えてともなると、シャキッと襟を正した演奏にならざるを得ない。そして何と言っても、この時期のベルリンフィルの野趣あふれたサウンドである。ぶっきらぼうだけど渋い役柄を演じた高倉健さんのように、一言に込められた表情の奥行きの深さに魅了されるのだ。オマケのようなレーガーも恰幅の良い名演であり、ぜひ陰影あるモノラル・システムを構築して味わってもらいたい。 |

|

ブラームス:交響曲全集/ヨッフム&ベルリンフィル(1951、53)

2番だけ1951年で、残りは1953年にまとめて録音された。フルトヴェングラー在任中のベルリンフィル、しかも巨匠が残せなかったブラームスのスタジオ録音とくれば、嫌が応にもテンションが上がりそうなものだが、私自身はそれほど過大に評価していない。思えば既にフルトヴェングラーは晩年のゆったりした造形を重んじたスタイルに変わっていたし、あえて言えばベルリンフィルが自発的にこういう演奏がしたいと猛烈にアピールしている感じがあるのだ。それはアインザッツが揃わない、楽想の主導権がメロディパートに隔たっている(低弦から積み上げない)など、古風な弦楽四重奏を聴いているような感覚に襲われる。 |

|

シューマン:交響曲3番ライン/ライトナー&ベルリンフィル(1953)

シューマンの交響曲は4番だけやたらに録音があるが、2番と3番は倒錯的な感じが残っていて、今のように演奏機会が多くないのが現状だ。このフルトヴェングラーの4番と同じ時期に録音されたライトナーの演奏は、鳴らしにくい楽曲を堂々とドライブしており、ヨッフムのブラームスのように流されたりはしていない。ちなみにグラモフォンのシューマンは食わず嫌いな感じで、1番はフリッチャイ、2番はこの曲を溺愛していたバースタインの米デッカ録音、そして4番はフルトヴェングラーである。 |

|

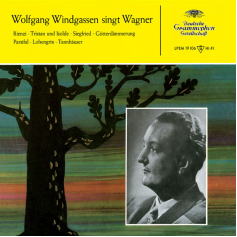

ヴィントガッセン ワーグナーを歌う(1953-58)

ライトナー バンベルク響&ミュンヘンフィル

ライトナーとヴィントガッセンの関係については以下に述べるが、このワーグナー・アリア集には因縁があって、1951年に再開されたバイロイト音楽祭であったが、肝心の録音権はレッグ率いるEMIに買い占められてしまって、それも1952年のカラヤンの撤退と共に契約されたレコード販売も根絶やしになった。このことで1950年代のバイロイト音楽祭の記録は、ラジオ用の放送録音のみで海賊盤としてしか手に入らない状態が50年間も続くようになった。一番困ったのは当時全盛期にあったワーグナー歌手たちで、このヴィントガッセンのアリア集も契約の網をかいくぐってようやく出されたもので、現在のように1950年代のラジオ収録音源が自由に使えるようになるまでは、数少ないレコードとして語り継がれることになった。同じ趣向で、ヴァルナイ&ヴィントガッセンの指輪名場面集もあるが、英グラモフォン誌やペンギン・レコードガイドなどで評価されたのは1960年代に入って再販されてからのことである。

|

|

R.シュトラウス:楽劇『ばらの騎士』(抜粋)(1951)

ライトナー&ヴュルテンベルク州立歌劇場 トレチェル、レムニッツ、ミリンコヴィチ

ライトナーは日本に何度も来日して国内オケを振ったので親しみ深い指揮者だが、戦後まもない1947年に音楽監督に就任したヴュルテンベルク州立歌劇場時代は、ヴィントガッセン、ナイトリンガー、メードルなど専属歌手の豪華さもあり「ライトナー黄金のシュトゥットガルト」と称えられた名歌劇場だったが、その記憶を留めるようなレコードが残されず伝説化していた。放送用音源も少しずつ公開されてきているので、今後は少し評価が上向くと良いと思う。

この録音で著名な専属歌手はナイトリンガーぐらいで、中心的な配役はドレスデンやベルリンで活躍した歌手を呼びよせて(それでもちゃんと当たり役を選んで)録音に挑んでいる。当時劇場専属だったヴィントガッセンやメードル、ヴァルナイはどこに行ったかと言うと、バイロイトでワーグナー歌手として名声を得ていたため、EMIが1951年から7年間のバイロイト祭の録音権を買い取ったのと同時期に、有力な歌手とのアーチスト契約も結ばれたため、セッションへの参加が見送られたレパートリーもあったものと想像される。

録音品質は放送用の安定したもので、おそらくRIASでもそうだったように、ラジオ用のセッション録音を分けてもらってリリースしたものとみられる。ライトナーのオペラ録音は、自身がモダニストのフランツ・シュレーカーの弟子なだけに、現代物にも強い関心があり、プフィッツナーやシェンク、オルフの難解なオペラ3部作なども残しており、ドイツ語オペラ作品の未来をみつめるただならぬ信念があった。レコード会社のレパートリーの穴埋めに起用された、ただの中堅指揮者のように思うのは早計だろう。 |

|

R.シュトラウス管弦楽曲集/ベーム&シュターツカペレ・ドレスデン(1957)

既にステレオで再録された楽曲も多いため、アルプス交響曲以外はあまり見向きもされないが、ウィーンではなくドレスデンを選んだところに、ベームらしさが際立っている。後にケンペがEMIにステレオ録音した全集が有名だが、R.シュトラウスとはオペラで関係の深かった団体だけに、この頃は軽妙な語法に独特なテイストを持っていた。ワーグナーの延長上にある誇大妄想的な音の絵巻ではなく、むしろ新即物主義のカリカチュアのように、世相のありのままを描いているような風情がある。

ちなみにグラモフォンでは家庭交響曲をコンヴィチュニーが録音し、トン・キホーテは戦前の作曲家自作自演(チェロはマイナルディ)しか残されていない。 |

|

ウェーバー「魔弾の射手」/ケンペ&ドレスデン国立歌劇場(1951)

再建してまもないドレスデン歌劇場でのウェーバー没後125周年を記念してMDR(中部ドイツ放送)によるセッション録音で、遠巻きのオケを背景に近接マイクの歌手陣が演じるという、まさにラジオ的なバランスの録音なのだが、鮮明に録られた音はこの時代のオペラ録音でも1、2を争う出来である。1948年から若くして老舗オペラハウスの音楽監督に就任したケンペは、このオペラ・シリーズの録音を通じて世界的に知られるようになり、その後のキャリアを築くことになる。1970年代に同楽団と収録したR.シュトラウス作品集における知情のバランスに長けたスタイルは、既にこの時期に完成しており、ベートーヴェン「フィデリオ」に比べ録音機会に恵まれない初期ロマン派オペラの傑作を、ワーグナー~R.シュトラウスへと続くドイツ・オペラ史の正統な位置に導くことに成功している。よく考えると、前任のライナー、F.ブッシュ、ベームなど、既に新即物主義の指揮者によって下地は十分にあったわけで、そのなかでR.シュトラウスの新作オペラを取り込んでいくアンサンブルを保持していたともいえよう。綴じ込みのブックレットが豪華で、ウェーバーの生前に起草された舞台演出の設定資料など、百聞は一見にしかずの豊富なカラー図版を惜しみなく盛り込んでいる。 |

|

ブラームス:ピアノ協奏曲1番/ケンプ&コンヴィチュニー シュターツカペレ・ドレスデン(1957)

ケンプの一般的な風評からすると2番のほうがより似合っているような気もするが、ここでの打鍵の力強さは、重戦車級のコンヴィチュニー&シュターツカペレ・ドレスデンに負けず劣らずのガップリ四つに組んだ演奏を繰り広げる。録音としてもモノラル盛期の優秀録音で、これが巧く鳴らないなら自分のオーディオ装置はどこかおかしいと思わなければならないし、グレードを上げれば上げるほど奥深さの出てくる録音でもある。 |

|

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ全集/ケンプ(1951, 56)

ケンプの弾くベートーヴェンで有名なのはファンタジーの表出に秀でたステレオ録音のほうだが、ここでは戦前のベルリン楽派の強固な造形性を代表する演奏としてモノラル録音のほうを挙げる。ほとんどの録音年が1951年というのが微妙で、この時期に生じたSP盤からLPへの切り替えに遭遇して、やや不利な立場にあるように思う。人によってはベーゼンドルファーの音色だからくすんでいるとか、色々な憶測が立っているが、ハノーファースタジオなのでハンブルク・スタインウェイだろうと思う。セッションもコンサートホールのように開かれた音響ではなく、むしろ書斎で小説を読むような思索的な表現が目立つが、最近になってモノラル録音の再生環境が整ってきたので、この録音が室内楽的な精緻さをもつ点で、ポリーニに負けないスタイリッシュな演奏であることがようやく理解できるようになった。例えばブレンデルが評したように、当時のケンプは「リストの『小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ』をミスタッチなしで録音することに成功した最初のピアニスト」という新即物主義の筆頭でもあったのだ。逆の見方をすれば、ここでやり尽くすことはやり尽くしたので、後年のロマン派風情にシフトしたのかと思うくらいである。 |

|

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲全集/ケンプ&ケンペン BPO(1953)

ケンプの2回目の全集録音であるが、戦中もケンペンと組んでおりこれは再録にあたる。どの番号も皇帝協奏曲の楽想につられて英雄的だが傲慢なベートーヴェン像が描かれやすいところを、貴公子とも呼ぶべき造形のきりっとしたリリシズム溢れる演奏を展開している。感心したの4番よりも3番のほうで、負けず劣らずの美男子ベートーヴェンを演出している。上記のソナタ全集や伴奏を聴くと、室内的な音量しか出せないピアニストと勘違いしやすいが、音量を出しすぎて会場の縮退を起こしているケンペンの猛烈な指揮にも物怖じしない、強固な打鍵と構成力をもって対峙していることが分かるだろう。 |

|

ベートーヴェン交響曲2番/ザンデルリンク&レニングラードフィル(1956)

ヨッフム、フリッチャイ、ベームと指揮者は違えどコンプリート寸前だったベルリンフィルのモノラル・ベト全だが、最後の穴埋めとなった2番は、3年ほど開きのあるザンデルリンクとレニングラードフィルでの幕引きとなった。この後、ベルリンフィルはクリュイタンスとEMIにステレオ録音することになるので、グラモフォンの塩対応にどんだけ飽きれたかは想像がつくだろう。それとこの盤はカップリングのリヒテルとの協奏曲3番が目立って交響曲のほうはオマケにみられやすいようだ。とはいえ、鉄のカーテンが緩んだギリギリのタイミングで、ムラヴィンスキー以外の指揮でレニングラードフィルを聴ける希少な機会であると同時に、ザンデルリンクの堂々としたアプローチは聴いていて安心できるものである。同じコンビでラフマニノフ2番も入れているので機会があれば聴いてみてほしい。 |

|

ベートーヴェン:チェロソナタ全集/マイナルディ&ゼッキ(1955-57)

マイナルディはイタリア出身ながら戦前からベルリン・シュターツオーパーの主席奏者を務めた名手で、SP録音時代にR.シュトラウス自作自演のドン・キホーテでソロを演じたこともある。ここでのベートーヴェンは、深々とした音色とよく歌う練達な弓運びが印象的で、総じてイタリア風と言いたい人が多いのだろうが、戦中のフルトヴェングラーやE.クライバーの演奏など聴けば、それはベルリンで好まれた機能的で流麗な演奏スタイルであったと思われる。以下のケッケルトSQと合わせて聴くと、戦後のドイツ・グラモフォンが描いた新しいベートーヴェン像が理解しやすいと思うし、ケンプの旧全集もその範疇に入るのだ。 |

|

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲全集/ケッケルトSQ(1953-56)

プラハで育ったドイツ系移民で結成された楽団、バンベルク響の主席奏者で結成された四重奏団だが、ハンブルク放送響に移る過度期に録られてたもので、交響曲のように音量の振幅を大きく取ったダイナミックでモダンなスタイルが模索されている。それゆえに従来の構成美を固めたやや思索的な趣のある楽曲というよりは、シューベルトの四重奏曲に近い横の流れの強い演奏になっている。グラモフォンの他のベートーヴェン物の選び方とはまた違う趣であることは確かで、モノラル期のグラモフォンに多い渋い役者を期待すると、鳩が豆鉄砲を食ったようにびっくりすること請け合いである。同時期のブダペスト、バリリなどの演奏と比べても、一部のスキのないアンサンブルが、かえって憎らしいほど反感を買いそうな感じがする。 |

|

ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ全集/シュナイダーハン&ケンプ(1952)

まだ若い頃のシュナイダーハンが、ケンプと一緒に収録した全集。ケンプの巧さは、室内楽の伴奏役においても我を張ることなく、ソリストの個性に合わせてピッタリ寄り添ってくれることで、器が1枚も2枚も上なのだ。対するシュナイダーハンは、同じ時期にバリリなどウィーン風の伝統を共有する奏者も居るなかで、自分がソリストとしてどういう立ち位置にあるべきかを模索しているように思える。これはグラモフォンの録音方針にも起因しているように思えるが、ヴァイオリンの線が細く乾いていて、ずっとmfで弾いているかのように平板な印象を受ける。このために、ケンプの一人二役のように作品の構造を見透かしたような采配が光り、ヴァイオリン三重奏のようなポリフォニックな演奏が展開される。 |

|

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲/シュナイダーハン&ケンペンBPO(1953)

まるで炎の塊のようなケンペンの指揮にほだされてか、シュナイダーハンもかなり神妙に1音1音を選んでいるかのような演奏であるが、その緊張感も巧く作用しているように思われる。師匠ヴィンクラーのカデンツァを持ち出すなど、ウィーンっ子の意地をみせたところもあるのが、その辺の他流試合の難しさをもったセッションでもある。ウィーンとベルリンというと水と油のように言われがちだが、このように聴いてみると、同じ険しい山脈を別ルートで登頂して頂上で出会ったような、ある種の打ち解けた雰囲気も創り出せるのだ。

ソナタのほうはウィーン時代から懇意にしていたヴューラーとの共演で、渋すぎるほど渋い演奏になっている。ヴューラーの凄さはアーベントロートと共演したシューマンの協奏曲で聴けるが、がっしりした低音弦のパッセージから楽曲を組み立てる理論派である。 |

番外編:ドイツの地方都市で祝うモーツァルト・アニバーサリー1956

モーツァルトと言えば華麗なロココ宮殿になぞらえられるため、ドイツの合理的な思考は受け容れなれないように思うだろう。実際これまで注目されてきたのはザルツブルク、ウィーン、パリ、ロンドンといった18世紀建造の宮殿が中心にある都市での演奏が本場物として尊ばれてきた。このため、ベルリンやバイエルン、ドレスデンのような男気の強い都市でモーツァルトをどう祝っていいやら見当がつかないかもしれない。普段はクールビューティで通してる彼女が、かわいらしいフリフリのメイド服を着て「別に嫌いでもないんだからね!」とツンデレ風にあざとく言ってみせた感じだ。実際には18世紀の男性だって、レースのブラウス、刺繡付きの王子様ジャケット、ピチピチのタイツにパンプス、そしてクルクル巻き毛のカツラなど、パーツ的にはコスプレ要素が満載のファッションをしていたのだから、ここは微笑ましく少し我慢してみよう。

実際に以下に示す録音は、さらに50年後の生誕250周年を祝う際に再発されたCDがほとんどで、それまで見向きもされない状況であった。一番多く録音しているのはフリッチャイRIAS響で、アニバーサリーとは関係なく初期交響曲から管楽器の協奏曲など幅広く収録していたが、全貌が明らかになったのは86枚に及ぶドイツ・グラモフォン録音全集が出てからだった。またクラリネット、フルート、ホルンという管楽器系で実力のある奏者が抜け落ちているのも、戦後ドイツ・グラモフォンのひとつの特徴でもある。

|

モーツァルト:交響曲

1950年代のモーツァルトの交響曲は、メインディッシュには成り得ないデザート感覚のもので、マリーアントワネット風に言うと「パンが無ければブリオッシュを食べれば?」という感じの扱いだった。それにしては結構出番が多いのは、戦後の楽観主義の賜物でもある。ベームのほうはアムステルダム・コンセルトヘボウ管とフィリップスに録音していたのでここでは出番がない。スタインバーグがロイヤルフィルと入れた全集はウェストミンスター盤である。

1番、4番、5番、6番、7番、8番、9番:フリッチャイ&RIAS響

23番:フリッチャイ&RIAS響

27番:フリッチャイ&RIAS響

29番:フリッチャイ&RIAS響

33番:ヨッフム&バイエルン放送響

34番:マルケヴィチ&ベルリンフィル

35番「ハフナー」:フリッチャイ&RIAS響(マルケヴィチ ラムルー管)

36番「リンツ」:ヨッフム&バイエルン放送響

38番「プラハ」:マルケヴィチ&ベルリンフィル

39番:ヨッフム&バイエルン放送響

40番:レーマン&ウィーン響(未CD化)(ヨッフム&バイエルン放送響)

41番「ジュピター」:フリッチャイ&RIAS響

|

|

モーツァルト:セレナーデ

交響曲よりもさらに軽いパーティー音楽となると、もっとレアアイテムとなるように思うだろうが、25cm盤LPで聴くには意外に人気のあったらしく充実しており、滋味ある郷土料理のような味わいは少し癖になる感じでもある。デッカやウェストミンスターのウィーン風甘菓子に飽きたら、ナッツ入りのビスケットにも手を出したくなるのと同じだ。

セレナーデ6番「セレナータ・ノットゥルナ」:フリッチャイ&RIAS響

セレナーデ7番「ハフナー」:ライトナー&バンベルク響

セレナーデ9番「ポストホルン」:ライトナー&バイエルン放送響

セレナーデ10番「グランパルティータ」:レーマン&ベルリンフィル楽員

セレナーデ11番:フリッチャイ&RIAS響楽員

セレナーデ12番:レーマン&ベルリンフィル楽員(未CD化)

セレナーデ13番「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」:ヨッフム&バイエルン放送響 |

|

モーツァルト:ピアノ協奏曲

レーベル統合後にグラモフォン印で出されたCDでも、ケンプ&ミュンヒンガーの9番&15番は英デッカだったり、ハスキルの13番&20番はウェストミンスターだったりと入れ混じっているが、各々LP1枚の収まるセッションでぶつ切りされており、個人での全集録音などまだ企画されない時代だった。

10番:ゼーマン&レーマン

14番:モニク・アース&ライトナー

17番:フォルデシュ&レーマン

19番:ハスキル&フリッチャイ

20番:ロロフ&レーマン(未CD化)

21番:フォルデシュ&シュミッツ

23番:モニク・アース&ライトナー

24番:ゼーマン&ライトナー

25番:ゼーマン&レーマン

26番「戴冠式」:ゼーマン&レーマン

27番:ハスキル&フリッチャイ |

|

モーツァルト:ピアノ以外の協奏曲

意外にもモノラル期のグラモフォンでモーツァルトのヴァイオリン協奏曲をちゃんと収録しておらず、メインのロマン派コンチェルトの影でひっそりカタログに載っている感じがするが、これは他のレーベルでも同様だったように思う。さらにクラリネット、ホルン、フルート&ハープなどとなると、それぞれウラッハ、ブレイン、ラスキーヌ&ランパルの決定盤があるのであまり食指が動かないだろう。ベームがステレオ録音するまでまとまった録音はなかった。ちなみにクラリネット奏者のレジナンド・ケルは米デッカ企画の録音である。

ヴァイオリン協奏曲4番:シュナイダーハン&ロスバウト

マルツィ&ヨッフム

ヴァイオリン協奏曲5番:シュナイダーハン&ライトナー

クラリネット協奏曲:ハインリヒ・ゴイザー&フリッチャイ

ファゴット協奏曲:ヨハネス・ツター&フリッチャイ

管楽器のための協奏交響曲:フリッチャイ&RIAS響 |

|

モーツァルト:ピアノ・ソナタ

モノラル期のグラモフォンで唯一全集録音にこぎつけられたのが、カール・ゼーマンによるピアノ・ソナタ全集である。同時期に録音されたギーゼキングが新即物主義のピアニズムを代表するものとして知られるが、こちらも負けず劣らずのクリスタルな仕上がりである。この録音の知名度が低いのは、あきらかにEMIとの宣伝力の差である。同じ憂き目に合っているのは、ペルルミュテール、リリー・クラウスなどがあったが、どちらもパテ系列の録音クルーであると推察されながら、出口を見失って歴史の渦の中に沈んでいったと思われる。

変わり種は、コンラート・ハンゼンによるピアノフォルテ(とはいってもスクエアピアノの一種とされる)を使用したソナタ集で、フルトヴェングラーとのベト4、メンゲルベルクとのチャイコンなどの録音で知られるハンゼンだが、ここでは楽器の特性を活かした端正な演奏となっている。

|

|

モーツァルト:室内楽

ジャンルとしては、弦楽四重奏曲をはじめヴァイオリン・ソナタ、クラリネットやフルートを交えたものなど、様々な作品が存在するものの、シュナイダーハンのヴァイオリン・ソナタ集以外はあまり本気で取り組んだ形跡がない。弦楽四重奏曲はレーヴェングートSQの「狩り」、アマデウスSQの16番&23番などがあるが、ステレオ期にアマデウスSQが全集を出しているので滅多に聴く機会がない。レジナンド・ケルのクラリネット五重奏は米デッカ盤である。

ヴァイオリン・ソナタ集:シュナイダーハン&ゼーマン

弦楽四重奏曲16番&23番:アマデウスSQ

弦楽四重奏曲17番「狩り」:レーヴェングートSQ

|

|

モーツァルト;オペラ

ライブ録音では多く存在しても、いざセッション録音となると、指揮者、オーケストラ、歌手と様々な専属契約が絡み合って実現しにくいのがオペラ録音の悩みどころであった。グラモフォンの場合は契約に出遅れていて、録音されても抜粋盤やアリア集などで売りさばいたほうが賢明でもあった。残されたライブ録音の数の多さからみても、ラジオ放送でのオペラ中継は人気だったと察せられ、レコード販売に消極的だったともいえる。一方で需要のあったのは19世紀初頭から存在したドイツ語版での録音で、ハイライトで1枚に収まっているものが多い。ステレオになってからオペラ録音が増殖したのは、劇場の雰囲気が出やすいからでもあったのだろうが、初期ステレオは歌手がオンマイクの近接録音で最近のステレオ装置ではやや手こずるだろう。

『後宮からの誘拐』:フリッチャイ(1954)

『魔笛』:フリッチャイ(1955) |

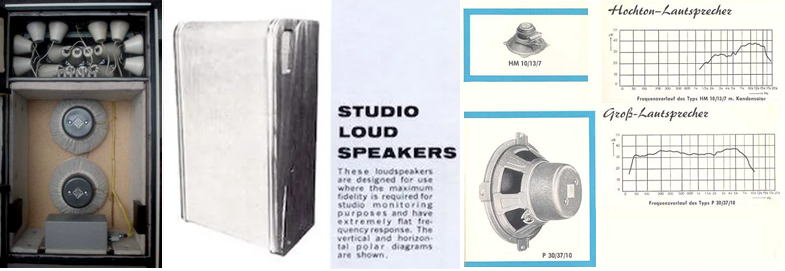

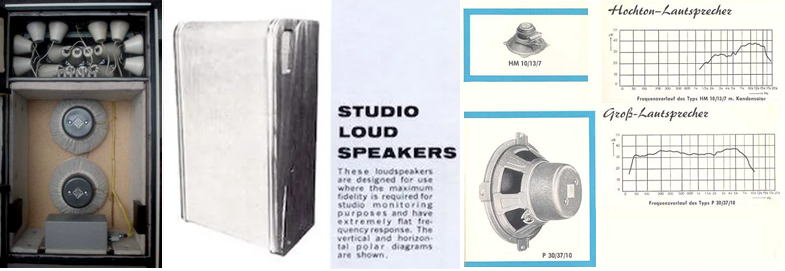

【ドイツ製スピーカーの春秋戦国時代】

やっとこのページの本題に入ろう。こうしてみると、1947~54年までのグラモフォンのモノラル録音は、管弦楽と室内楽でのラウドネスの平準化と、サウンドバランスの甲乙のつけ方など、ラジオ放送の規格と並走していたことがわかる。それは世界初のHi-Fiテープ録音機「マグネトフォン」が主にドイツ帝国放送(RRG)で開発が進み、戦中のフルトヴェングラーなどによる無観客ライブ録音「マグネトフォン・コンサート」により高音質が広く知れ渡ってきた経緯がある。つまりHi-Fi録音の技術はラジオ局が主導したのである。

a. 真空管FMラジオの仕様

少し注意したいのが、上記の紹介でフルトヴェングラーを含めなかったことで、実は戦後のフルトヴェングラーのグラモフォン録音はベルリンフィルと残した数曲に過ぎない。ほとんどのセッションはEMIでウィーンフィルかフィルハーモニア管と行われ、カタログに大量に並んでいるのは1960年代から増殖していったラジオ放送用に収録されたライブ録音である。そちらはそちらで由緒あるドイツ製真空管FMラジオが再生機器としてあったのだが、ラジオ収録はマグネトフォン・コンサート以来のHi-Fi放送のパイオニアでもあるフルトヴェングラーの強いこだわりがあり、天井マイク1本での収録で一貫している。これをマルチトラック録音に最適化された現在のステレオ技術で対抗すると、音に芯がなく、ノイズ(特に咳払い)ばかり目立つ音響で鳴り響くことになる。過去にはAM放送なみの劣化テープを使い回ししていたが、50年間の専属契約が解けた21世紀には、放送局で大切に保管されていたオリジナルテープのリマスター盤が出回るようになり、フルボディで鳴り響く録音の数々に接してその真価が問われるようになっている。

1947年ベルリン復帰演奏会(ノイマンCMV3型1本を天吊り)

左:1日目ティタニアパラスト、右: 3日目フンクハウス(旧RRG)

ノイマンCMV3マイクの特性(上:双指向性、下:無指向性)

従来のレコード評価で損したのは、1940~65年ぐらいまで続いたラジオ放送用Hi-Fi録音で、特にEMI傘下のユニコーン・レコードや、イタリアのチェトラやアメリカのミュージック&アーツ経由でリリースされた放送ライブなど、いかにもAMラジオをエアチェックしましたという装いの海賊盤が多くリリースされた。ラジカセでそういう録音を聴いて度肝を抜かれて、本格的なステレオで聴いてみてガッカリした人も多いかもしれないが、それには明確な理由があるのだ。

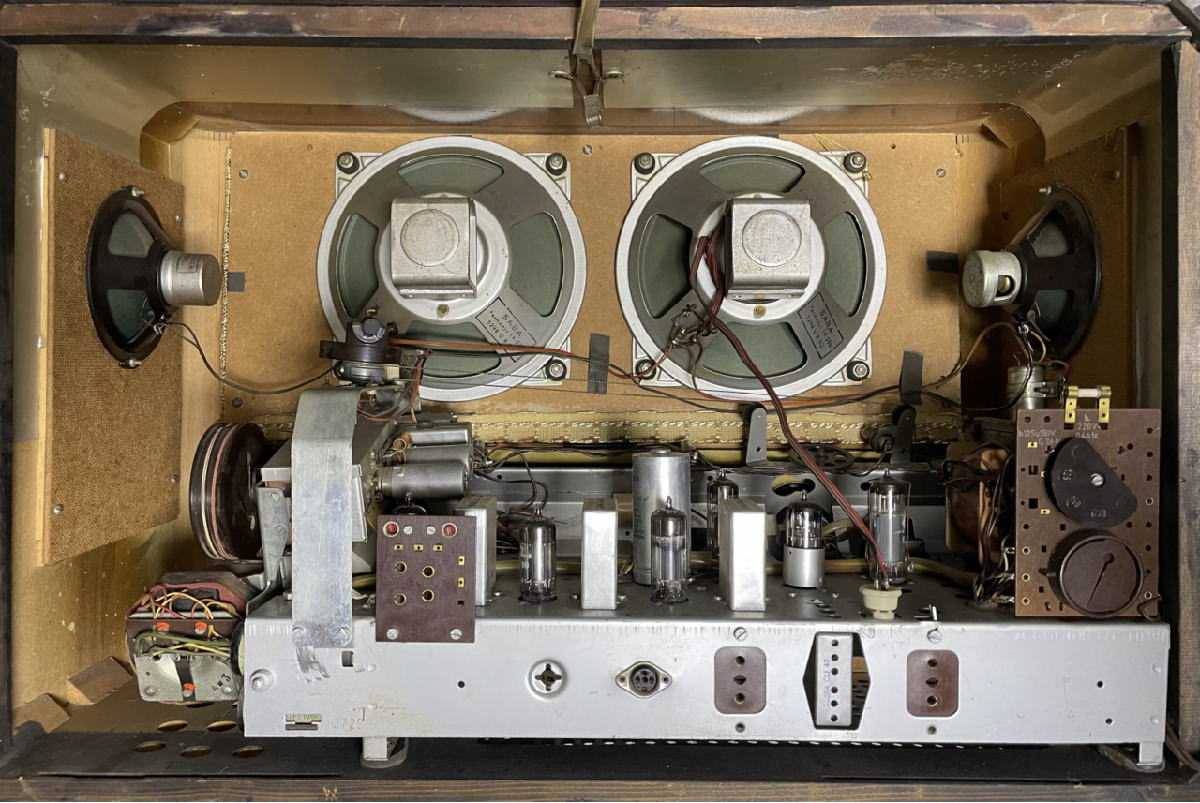

当時の親会社だったジーメンス社は欧州随一の総合電機メーカーで、戦前からラジオの有線中継ラインを手がけるなど、ラジオ放送の品質管理について熟知していた。実際にグラモフォンには放送局でのスタジオ録音というのも時折あり、出来の良いものをチョイスしてリリースしたというべきだろう。問題の旧式のドイツ製真空管ラジオに付いてたフルレンジだが、実際には100~8,000HzのAM放送規格に合わせたエクステンデッドレンジ・スピーカーというほうが正しい。古いドイツ製フルレンジは中高域に強いリンギングのある機種が多く、少し音量を挙げると癖の強いサウンドになる。ラジオに使用されていた真空管もKT88やEL34のような豪勢なものではなく、EL84シングルやさらに小さいECL82とかが主流だった。

ジーメンス社がほぼ一手に引き受けていた有線ラジオ中継網

ドイツ製フルレンジとしてよく知られるジーメンス14gやSABAグリーンコーンは、安価なステレオ用にも使われたが、基本はラジオの保守用部品である。1980年代にはデッドストックも豊富で入門機として手に入りやすかったのだが、2000年を超えるとさすがに品薄となり、今では中古市場で10倍の価格で取引されていて、ちょっと試しになんて言えない事情になっている。

| Siemens 22c |

SABA Permadyn |

|

|

|

|

ドイツ製20cmフルレンジと真空管FMラジオでの使用例(どちらもモノラル)

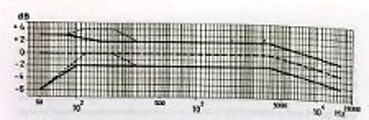

1950年代のドイツ製真空管ラジオは、これにFM放送のレンジ感に合わせるため、6~15kHzのツイーターを追加したのだ。しかしツイーターも現在のように正面に付けて高音ビームを耳に直接届けるような仕様ではなく、キャビネットの両脇に配置し、部屋の反響を利用して音に広がりを持たせるような仕様であった。このキャビネットの側面にツイーターを付ける方法は、3D-Klang方式と言ってグルンディッヒ社が考案したもので、高音のライブ感ある広がりをコントロールするものである。このためモノラル音声でもライブ感のある再生音を得るようにできているのだ。

このグルンディッヒのイコラインジングをみて感じたのは、ドイツ・グラモフォンのオーケストラと室内楽曲のサウンドポリシーの違いとほぼ一緒のシフトを描いていることだ。つまりオーケストラに比べ室内楽のブリリアンスが不足しているので、それを補う必要があるというものだ。

Grundig社の3D-Klangラジオ(箱の両脇にツイーター配置)

音楽ジャンルに合わせイコライジングとツイーターのレベルを調整するFern-Dirigent 機能(1955)

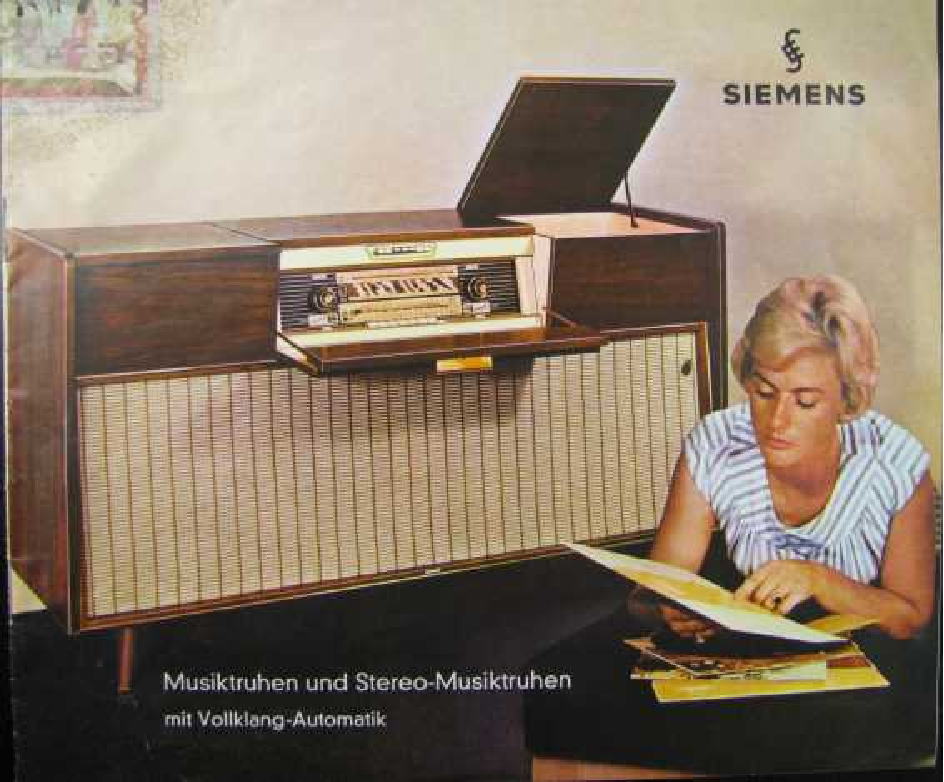

b. ラジオ電蓄の仕様

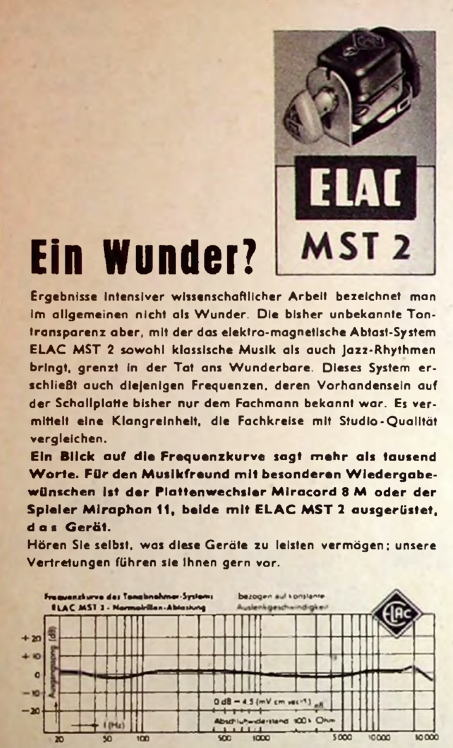

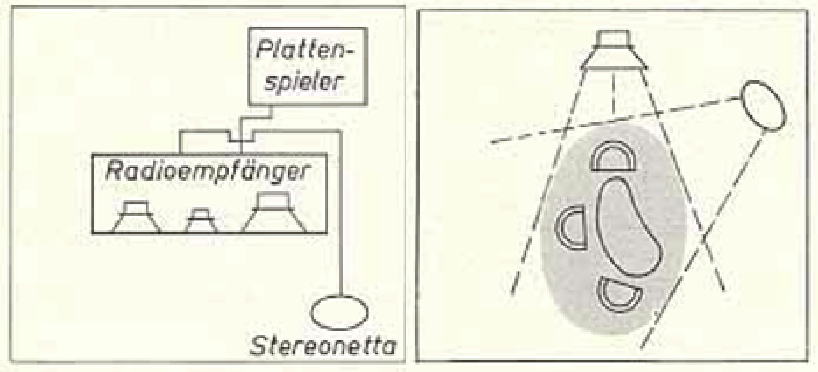

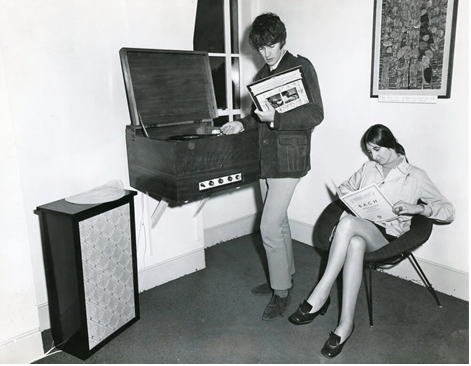

このFMラジオにレコードプレーヤーが付いたのがMusiktruhe(音楽箱)で、日本ではラジオ電蓄と呼ばれるものである。ドイツ・グラモフォンもポリドール/ジーメンス製のラジオ電蓄(Polydor

- Musikvitrine)を販売しており、モノCD-BOXやMusik...sprache Der Welt BOX<でも、ラジオ電蓄の写真が掲載されていて、ようやくその位置づけが確定した感じだ。当時のジーメンス製ラジオ電蓄は、Siemens

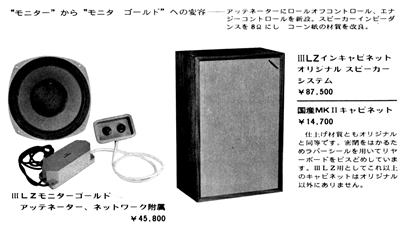

M858レシーバーにElac PW6プレーヤー(付属カートリッジはクリスタル型KSTとMM型MSTが選べた)、スピーカーは20cmフルレンジ6

Ruf lsp 22a 2本が床上に、コーンツイーター6 Ruf lsp 28a 2本が上面の両脇に付いていて、これらをEL84 1本(4.5W)で鳴らしているのだ。こうしたドイツ国内での聴感に合わせたローカリティが、モノラル期のグラモフォンには刻印されているのだと考えられる。ちなみにクリスタルカートリッジは受け側の抵抗ブリッジで周波数特性を変化させることができたが、MM式は前提がRIAA規格に準拠したレコードとなっているので、トーンコントロールでの調整となる。ちなみにMST1&2の出力が20mVとべらぼうに高いのは、イコライザーアンプなるものが要らないクリスタルカートリッジとレベルを合わせるためと考えられる。トーンの調整はクリスタルカートリッジでも必須であり、同じようにCR回路を入れれば良しとしたのだろう。

ドイツ・グラモフォン(ジーメンスOEM)のラジオ電蓄(1959)

(右はステレオ電蓄だが手に取っているのはなぜかモノラル番)

ドイツ・グラモフォンで発売していたラジオ電蓄Polydor-Musikvitrine W540(1954-55)

左:クリスタルカートリッジELAC KST2の抵抗ブリッジによる周波数のコントロール(1952)

右:MM型カートリッジMST2は33回転と78回転用のコンパチ仕様(1956)

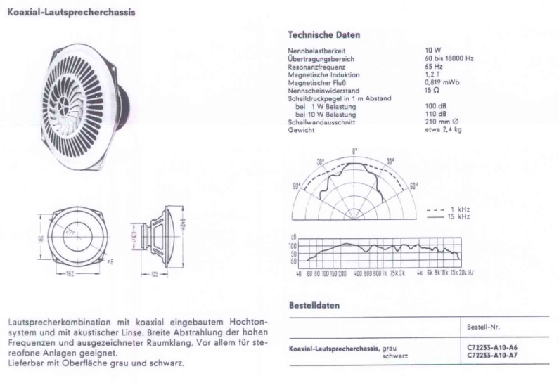

c. 旗艦オーディオ機器と業務用機器の仕様

これをさらにグレードアップするには、大型ホーンにいきなり進むのではなく、ツイーターはそのままで、30cmクラスのウーハーにすることになる。これは単発でもホールでレコードコンサートが開けるプロ用PAユニットであり、かなり入手が難しい。コアなマニアのほうは一足飛びにオイロダインのように大型ホーンを備えた映画館用に飛ぶのだが、家庭用としてはコーンツイーターでも十分に品性が高いことを、ほとんどの人が忘れている。だがこれも1950~60年代のパーツとなると手に入れにくいし、本当に価値の分かる人でないと、高価なお金を払う理由などないだろう。同じことはジーメンスのコアキシャル(20cm同軸2way)にも言えて、表面は立派な鉄板のディフューザーが付いていながら、内容的にはコーン紙のエクステンデッドレンジ+ツイーターであり、高域を少し抑えた音調は、過度な重低音や高域の伸びだとか期待すると、同サイズのマルチウェイに比べ高価なことに面食らうのだ(鉄仮面だけに?)。

Siemens Z59M(1955年)

オープンリール、LPプレイヤー、チューナーを装備 |

6 Ruf lsp. 23a (ウーハー4本、ツイーター6個)を

EL34プッシュプルで鳴らす |

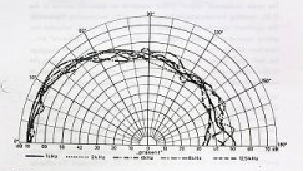

テレフンケン O85aモニタースピーカー(1959?)、Isophonのスピーカーユニットの周波数特性

ジーメンス コアキシャルの特性

d. マグネトフォン開発時のHi-Fiロードマップ

話が後回しになってしまったが、マグネトフォンが交流バイアス式に切れ変わりHi-Fi録音が可能になった1940年には、既にHi-Fi技術に関する膨大なロードマップが敷かれていた。ノイマン製のコンデンサーマイク、ベイヤー製のヘッドフォン、クラングフィルム製のトーキーシステムなどは、すでに1930年代に出そろっていたのだが、テープ録音機の開発は戦後のHi-Fi技術への影響からみての通り、繰り返し再生でき編集も可能であるキラーアイテムであった。逆に言えば、Hi-Fiオーディオの歴史は、このドイツでのロードマップからほとんど進化していないといえよう。

ちなみにフルトヴェングラーとマグネトフォンの出会いは1940年12月16日に遡り、RRG放送のシュナップ氏により、ブラームス第1番交響曲、テオドール・ベルガー/ロンディーノ・ジョコーソ、バッハ/ブランデンブルク協奏曲5番が録音され、録音後まもなくしてドイツ国内のほかウィーンやデンマークでも放送された。この時点で交流バイアス化は周波数50~10,000Hz、ダナミックレンジ60dBという実用段階に達しており、AEG社のマグネトフォン開発担当だったハンス・シーサーの証言では、「フルトヴェングラーはその録音品質に興奮し、何度も何度も録音を聴き返しました。録音中や録音直後にそのような品質で聞くことができることを、彼は経験したことがなかったのです」とある。当時のワックス盤への録音では聞き返せるのが2回までで、それを越えると溝が擦り切れてしまいレコードの製作に支障をきたす。そのうえ録音した演奏に問題があれば、その箇所を含む4分間のセッションを繰り返さなければならない。ライブでの即興的な楽想の繋がりを大切にする巨匠にとっては、これが全くの苦痛だったらしく(1927年の最初の録音では音盤を破棄してほしいと希望)、マグネトフォンはこうした課題を一気に解決する手段だったのだ。現実には、日ごとに空襲の激しくなるベルリンにおいて、観衆をコンサート会場に集めるのは危険との認識が強まり、フルトヴェングラーをはじめ多くの演奏家は、マグネトフォン・コンサートという無観客で収録されたテープを放送するという体裁をとるようになった。戦後にソ連が徴収したフルトヴェングラーのテープは、RRG放送のためのストックであったのだ。

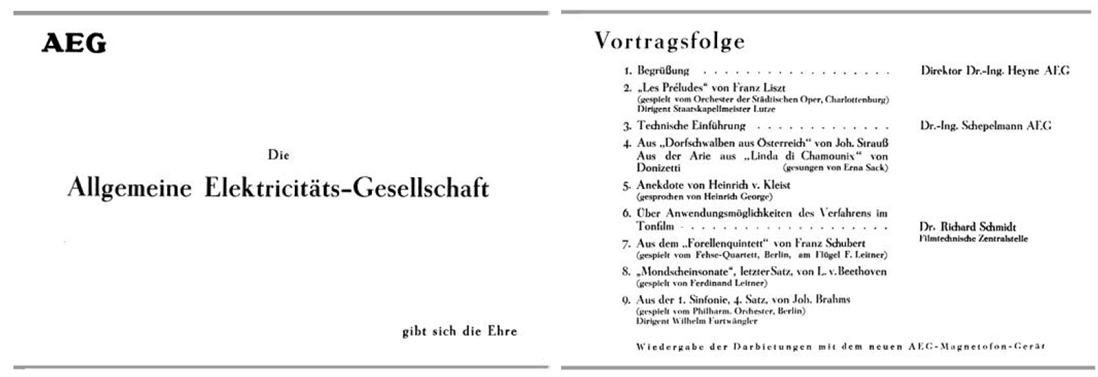

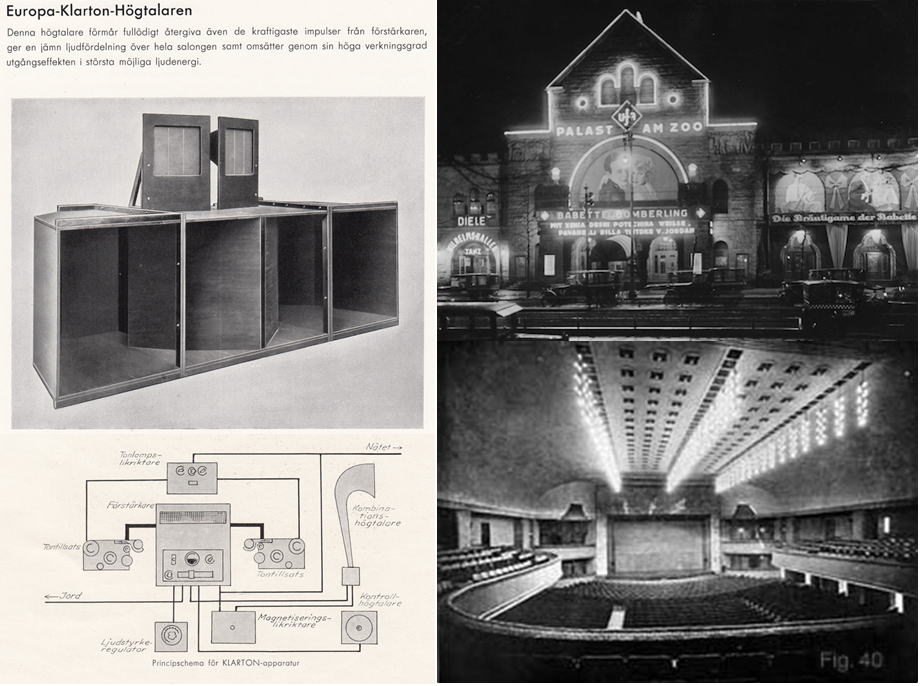

フルトヴェングラーとマグネトフォンの最初の出会いに続くイベントは、映画製作会社のUFAがAEGと協賛して、新しく交流バイアス化されたマグネトフォンで録音したテープ(1940年12月16日のブラームス1番4楽章)を、映画館に設置しているKlangfilm社のPA装置で再生したコンサートを開こうというものだった。当時の映画館はトーキーへの移行期に建設されたものが多く、無声映画の伴奏をオーケストラやパイプオルガンで行うことを想定してアコースティックな音響も備えていた(戦後のベルリンフィルの拠点となったティタニアパラストも同様の音響を備えていた)。こうした企画はAEGがラジオ放送以外の様々な利害関係者にテープ録音機の用途について幅広く理解してもらうためであり、音楽製作のテレフンケンには高音質と編集作業の手軽さ、映画製作のUFAにはカラーフィルムでの光学音声帯(サウンドトラック)が不明瞭になる課題の解決、政府関係者には集会でのテープ再生がマイクの生音と変わりないことなども含まれていたが、この技術開発で共通の電子機器であるラジオを媒介として最も利益のあったRRG放送局は、このイベントの裏方に回ることで全体のバランスを保っていた。新しいマグネトフォンのお披露目は、1941年6月10日にUFA

Palast am Zoo(ベルリンで最初の映画館)で講演とテープ再生コンサートというかたちで行われ、シャルロッテン劇場管によるリスト前奏曲、人気歌手エルナ・ザックによるコロラトゥーラ・アリア、弦楽四重奏曲、ピアノソナタ、そして最後のトリがフルトヴェングラー/ベルリンフィルによるブラームス1番の第4楽章であった。フルトヴェングラーもこの新しい録音方法が既に実用段階に達していることを確認しテープ録音でのコンサートに同意したのだ。この磁気テープによるコンサートは大盛況に終わり、50近くの新聞や雑誌で大々的に宣伝された。つまり、戦中に開発されたノイマン製コンデンサーマイクとAEG社のマグネトフォンは、クラングフィルムのトーキーシステムで実物大のオーケストラを再現できるような実力を想定して開発されていたのだ

上:マグネトフォン・コンサートのチラシ(表紙と演目、1941年6月)

左下:オリンピック映画上映の頃開発されたKlangifilm社 Europa Klarton(1938年以降)

右下:UFA Palast am Zooの外観と内装(1936年以前)

このように、家庭用ラジオからコンサート用PA機器まで、ドイツの音響機器は一貫したサウンドポリシーで貫かれており、これは1930年代のロードマップに既に策定されていたのである。このロードマップのなかに高性能コンデンサーマイク、テープ録音機、FM放送と連なっており、一般に市場競争の激しいオーディオ業界にあって、DIN規格という形で一般化し、国民全体の富みとなるような道を優先的に選ぶことがなされた。これは大不況や世界大戦という複雑な政治環境のなかでも、いっさいブレずに営まれたドイツのオーディオ技術者の意地のようなものである。

1934年のドイツ製スピーカー出力別の一覧

しかしよく考えてほしいのは、ラジオだから安っぽいという先入観で全てを決するというよりも、むしろ家庭用Hi-Fiとして何が十分であるかの、現実的な落としどころにあるように思える。それは上記のロードマップからみて、ラジオ電蓄なら1~3W、ちょっとしたレコードコンサートぐらいなら5~10Wで十分だという常識的な範囲での選択である。これらはDIN規格の範疇でありながら、通常のオーディオマニアが求めるのは規格外の素晴らしいものに隔たりがちなことが分かる。このことはモノラル期のグラモフォンの録音にも言えるのではないだろうか? つまりレーベルの特徴を誇示するあまり、高音質だが癖のあるサウンドを標榜してしまうよりも、グラモフォンはアーチストの特徴を浮かび上がらせるニュートラルな録音を常に根ざしているように思える。それは同じ指揮者であっても、地方オケの特徴をはっきり分かるように収録していることからも明らかなことなのである。

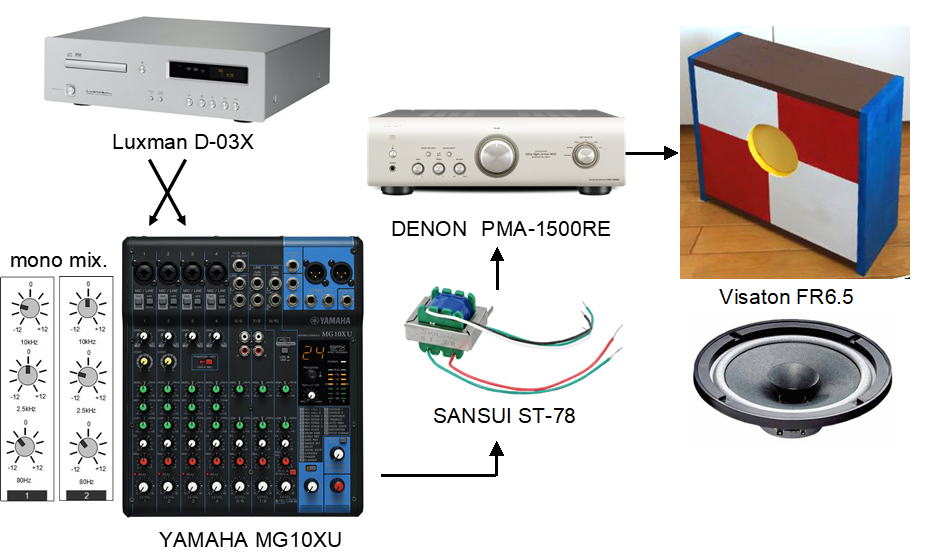

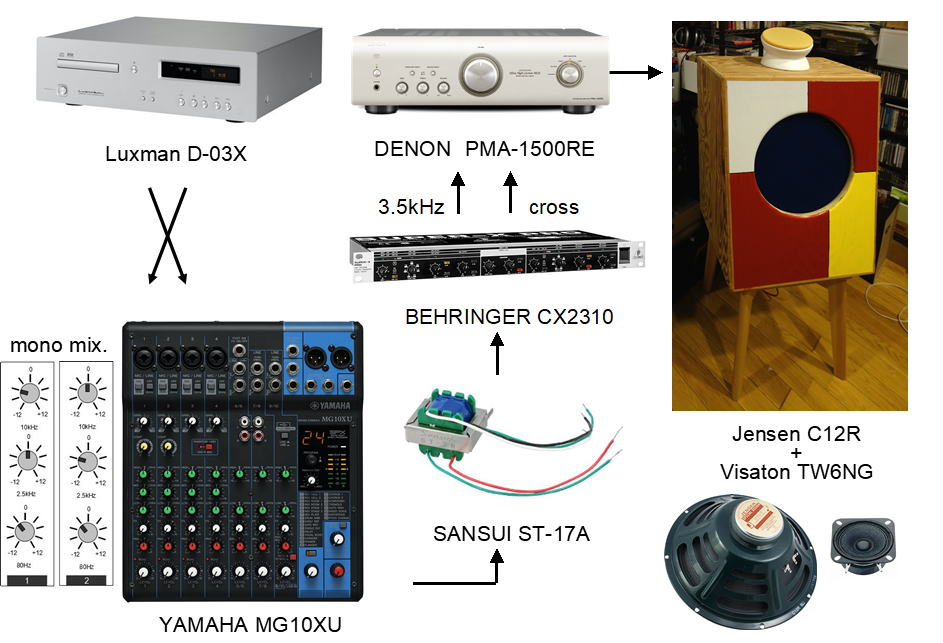

さて、ここからはデジタルの洗礼をうけた後の世代の人に送る、モノラル期のドイツ・グラモフォンの攻略方法である。基本的に1950年代のビンテージスタイルを貫いているが、現在でも製造を続けているレガシーなパーツを中心に全て新品で揃えられるように選択をしぼっている。ユニークなシステム構成であることは認めるが、唯一無二のものではなく、誰でも安心して手軽なコスト負担でチャレンジできるパーツで構成されている。私自身はこうした庶民的なスタイルが、本来のビンテージだと思っている。

ここまで述べてきたように、モノラル期のドイツ・グラモフォンの音質に、何らかの非自然さや人工的な響きを感じるなら、それは1950年代の真空管FMラジオでは常識だったことが、今自分が使っているオーディオ装置から抜け落ちているからである。その障壁とは、ステレオ対応、マルチトラック対応、デジタル対応、ハイレゾ対応と、オーディオ技術の進化と呼ばれる過程で、モノラル録音では常識だった技術体系が削除されたり塗り替えられているためだ。そう確信するようになったのは、現在も製造しているレガシーなパーツを寄せ集めて、自分のオーディオ装置がようやく納得できるものになったからに他ならない。

一方で、モノラル録音を本格的に聴こうという人は、ある種のこだわりがあり、横綱級の最強オーディオ環境で挑んでいることを自慢気に語る傾向がある。しかし、EMTのレコードプレーヤー、クラングフィルムやタンノイのスピーカーシステムなど、いずれも100万円以上の値が付くような物を一生ものとして買うというのが、本当に唯一の正しい方法なのかというと、私はそう思っていない。そう思い続けている間に30余年の年月が過ぎていたのであるが、ようやくやり方が分かってきた感じなのだ。

このため、私はレガシーの意味を学習するのに、初期LPを買い集めたり、ビンテージの欧州オーディオ機器を揃えたりはしていない。それだけモノラル期のグラモフォンはあまりに特殊で、一般の人にとって希少盤を求めるのは現実的ではないからだ。その先に進んだとして、定期的な部品交換と万全のメンテナンスで性能を保証する業務用機器について、70年間放置されたものを使って何を知ることができるのだろう? さらに言えば、モノラル録音について「精神的な音楽鑑賞」と称したものは、1960~90年代の疑似ステレオやモノラル嫌悪、大量のエアチェック風の海賊盤の類など、あきらかにドイツ文化そのものへの風向きの悪い時代を挟んで成立した風評に惑わされているだけだ。

つまり、21世紀になって公開されたドイツ各地の放送局に眠っていたFM放送用テープによって、そもそもテープ録音を開発したオリジナルな技術体系がどういうものなのか、本当の実力を思い知るようになった現在において、オーディオ技術の進化の過程を見直す時期にきているといえよう。単純には、マイクで収録した音を脚色しないで在りのままに届ける、報道性をもった品質管理であり、その一見雑な音色に耐ええるタフな音響技術を培って、はじめて会話が成立するのである。時代を経て進化したオーディオ技術の常識は、マイクの音をそのまま拡声してバランスが取れるなんて芸当は無理である。マルチトラックでのバランス調整もなく、コンプレッサーもイコライザーも使わない一発録りの演奏を、そのままの躍動感をもって再生するなんてできなくなっているのだ。あえて言えば、現在のオーディオ技術は、ラジオの音さえ満足に再生できないほど退化している。

これらの70年超しの時代遅れのレガシー問題を払拭するのに、私が提案するのは、高級オーディオで最高のパフォーマンスを目指すものではない。後ほどオーディオマニアが陥りがちなNG集でも紹介するが、規格外のホームランは狭いウサギ小屋では迷惑以外の何ものでもない。むしろ上記の1950年代ドイツの中流家庭で嗜まれた、真空管FMラジオから電蓄でHi-Fiを牽引したオーディオライフを見つめなおそうというものだ。

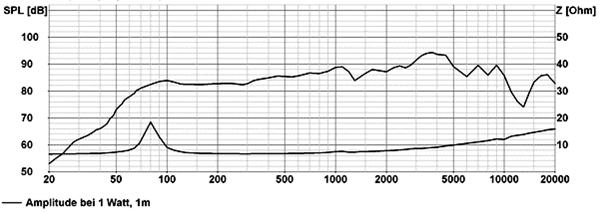

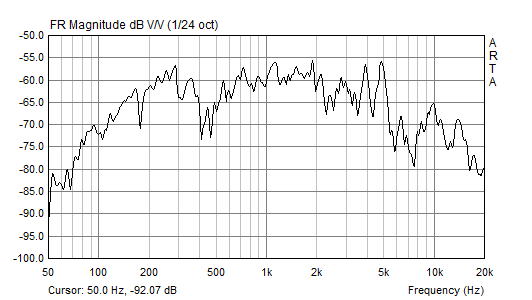

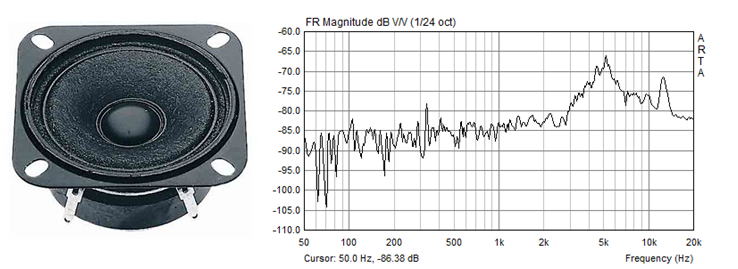

そういうレガシー感を21世紀の今も引き継いでいるのが、独Visaton社のスピーカーユニットである。私はフルレンジとしてFR6.5を、コーンツイターとしてTW6NGを愛用している。いずれも5千円以下で購入できる庶民的な価格設定なのも好印象だ。それは1950年代のドイツ製オーディオ機器でも同じであったことは上述したとおりであるが、その実力について証明できるモノラル録音がそれほど多くなく、在っても磁気劣化したテープを使い回したバジェットプライス「の歴史的名盤だったことが災いしていた。現在はモノラル録音のリソースも安価で豊富に揃っているので、大いに活用すべきなのだ。

①まずは高品質な真空管ラジオの音を目指せ

まずスピーカーの基本に立ち返れば、それは平面バッフルでの再生となる。よく知られるドイツ製フルレンジは平面バッフルか後面開放箱に入れて最適に動作するよう設計されていたが、そのハキハキした反応で聴いてこそモノラル録音の魅力が際立つ。現在のウーハーのように、バスレフ箱に入れた重低音再生に特化された仕様では、200~800Hzの中低域の反応がボヤけてしまい、躍動感のない平板な音か、高域ばかり目立つバランスになってしまうのだ。まずは中低音から中高域まで、出音のタイミングが整った音で聴くことをお勧めする。

16cmユニットのVisaton FR6.5は、同社には他に高性能なユニットもあるなかで、Qtsが高く平面バッフルでも使える点と、耐入力が高く音量を稼げる点、そして何よりも中高域のシャリっとした感触が決め手となる。斜め横から測った周波数特性では4~5kHzに強い共振がありトーンのアクセントになっているが、ステップ応答をみると最初の波形にピシッとしたピークがあるものの、それが思っているほど尾を引かないことが分かる。これを40cm角の後面開放箱に入れることで、ハキハキした躍動感のある音が生まれるのである。このユニットは能率がやや低めだが、耐入力が40Wあり、結構な音量でもヘタることがない。元は天井スピーカーに加え楽器用PAと言うだけあって、少々の無理も何とか受け容れてくれる根性持ちでもある。ヨーロッパ系のモノラル録音で不自然さに悩んでいる人は、まずこのVisaton

FR6.5から始めるべきである。

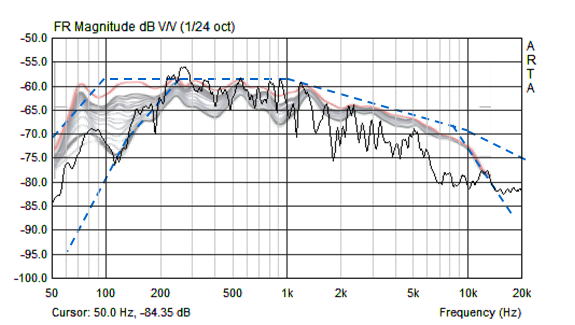

Visaton FR6.5の正面特性

斜め45°から計測した周波数特性とステップ応答

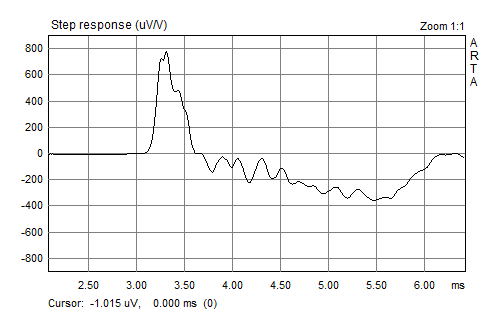

②さらなるステップアップ:コーンツイーターと大口径エクステンデッドレンジ

さて、このフルレンジ=ビギナー用でモノラル録音の聴き方を学習した多くの人は、次なるステップを思案することとなるのだが、モノラル録音を相手にした場合、一般のステレオ装置のように周波数レンジの拡張は意味がない。肌荒れや毛穴をジロジロ見て面白いと感じる人は極限られた人たちである。むしろ中高域の指向性の広さや、中低域の腰の強さを増強したほうが良い。

通常のフルレンジは、高域の指向性が30°程度に狭まり、そのことがモノラルなりの音場感を制限してしまうのだが、先の3D-Klangラジオのように中高域の指向性を広くしてやると、モノラル録音が部屋一杯に鳴り響く態勢が整う。こう言うとステージPAに使われる大型ホーンを思い浮べる人が多いのだが、ここは1950年代の家庭用ラジオの流儀にしたがいコーンツイーターを選択しよう。

コーンツイーターと言ってもオーディオ用に耐えられる品質のものは限られるのだが、独Visaton社が製造している2種類のコーンツイーターは、昔の真空管ラジオの保守部品として設計されている希少な存在だ。Visaton

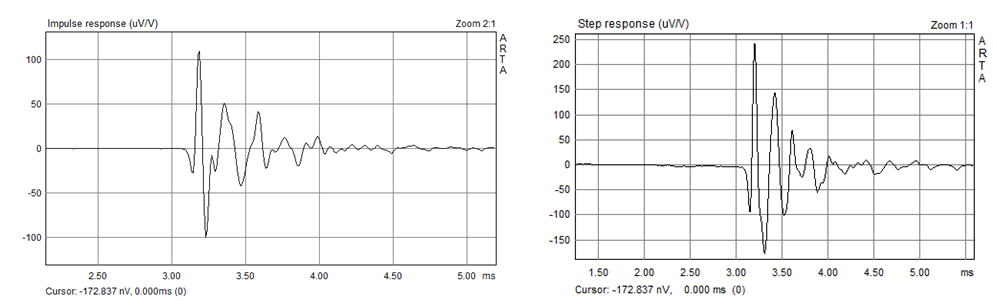

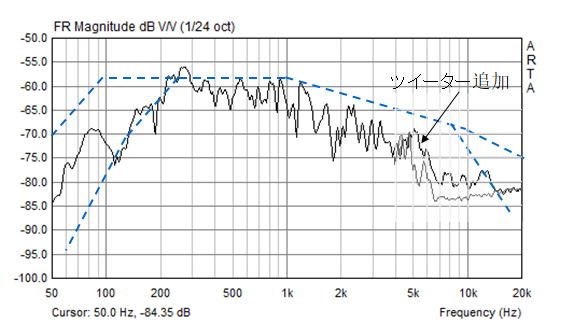

TW6NGは、斜め横から聴くと5kHzと13kHzに強いリンギングがあり、インパルス応答をみてもビーンと鳴る三味線のサワリのような役割をもっていることがわかる。現在のオーディオ技術では定位感や残響音を乱す要因として真っ先に排除されるのだが、樹脂製のセンターキャップから溢れる艶やかな音色といい、まさにレガシーなアナログテイストを受け継いでいる。ツイーターについてはホーン、リボン、ドームと色々と試してみたが、1960年より古い録音を聴くならコーンツイーターが最もよいマッチングを示すと思う。

ドイツ製で格安のVisaton TW6NGコーンツイーター(試聴位置:仰角75°からの特性)

Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性

もうひとつの中低域の腰の強さのほうだが、フルレンジは口径の関係で500Hz以下はエンクロージャーの反射音で補うため、輪郭の太い柔らかい音に終始する。かといって、低音が足らないからとバスレフ向きのフリーエッジのウーハーをあしらうと、モノラル録音の低音のスピード感に付いていけない。この矛盾を解決するのが、フィックスドエッジの大口径エクステンデッドレンジ・スピーカーである。フィックスドエッジは大口径でも機械バネのようにコーン紙を引き戻す作用があって、200Hzぐらいまで明瞭で躍動感のあるサウンドになる。そのかわりエッジの共振から生じるピーク&ディップがあり、全体に歪みっぽい音になりやすいため、特にステレオ録音の定位感や音場感を乱すために1960年代以降はほとんど製造されなくなった。

さすがのVisaton社も、ウーハーのほうは最近の広帯域&低能率のものだけで、どうもシャリっとした音の出ないものばかり。そこで見つけたのが、なんとギターアンプ用ユニットのJensen

C12Rであった。これも開発当時の1947年は汎用PAスピーカーとして売り出され、Rock-ola社などジュークボックスにも使われた由緒ある商用ユニットである。とはいえ、ジェンセンとてデンマーク移民のアメリカ人であり、ドイツ語と同じような言語感覚であるといってしまえば、何となく合点がいくだろうか。これとVisaton

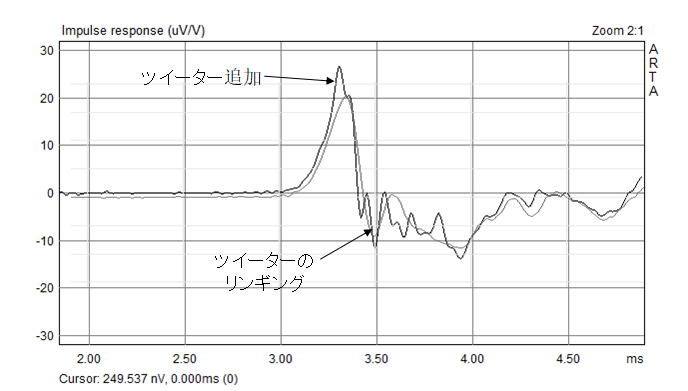

TW6NGを組み合わせると、ドンピシャのタイミングで波長が重なる。インパルス応答も綺麗な1波形に整っており、引き際もJensen C12Rのフィックスドエッジの機械バネが功を奏してストンと落ちる。実は30cmでここまで動的応答が素早いユニットは希少で、ティンパニーの迫力はもとより、低弦のガッチリしたパッセージなども躍動感をもって再現される。

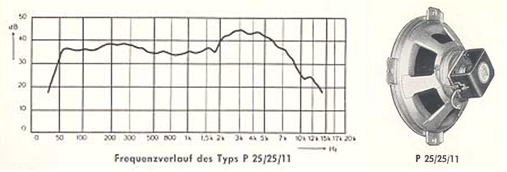

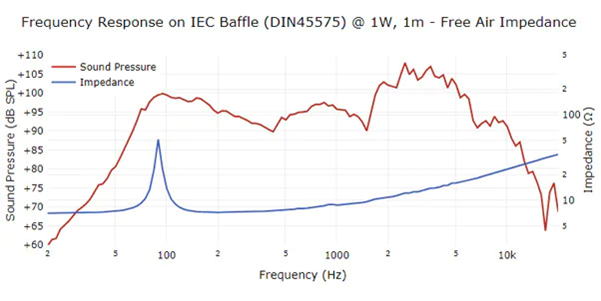

上:独Isophon P25/25/11(1959年カタログ)、下:米Jensen C12R(伊SiCA社で製造中)

周波数特性(斜め45度計測) |

インパルス特性 |

音調を整えた後のJensen C12R+Visaton TW6NGの周波数特性とインパルス特性

③もう一押しのラジオ球アンプ

あと、もう一押しのグレードアップを図るとすれば真空管アンプを考えてみよう。とは言っても、1950年代のドイツの家庭用オーディオ事情というと、日本のそれとほとんど変わりない。実のところ、ラジオと電蓄の差はほとんどなく、EL84よりもさらに小さいECL82が重宝された。ポリドール&ドイツグラモフォン謹製でプロデュースしたラジオ電蓄だって、見ての通り真空管ラジオの筐体を上下に分けてレコードプレイヤーをはめ込んだだけのものである。そして出力部はECL82プッシュプル8Wである。

Siemans Musiktruhe TR2 ラジオ電蓄(1957、ドイツ)

Siemans LUXUSSUPER H8 ラジオ(1958、ドイツ)

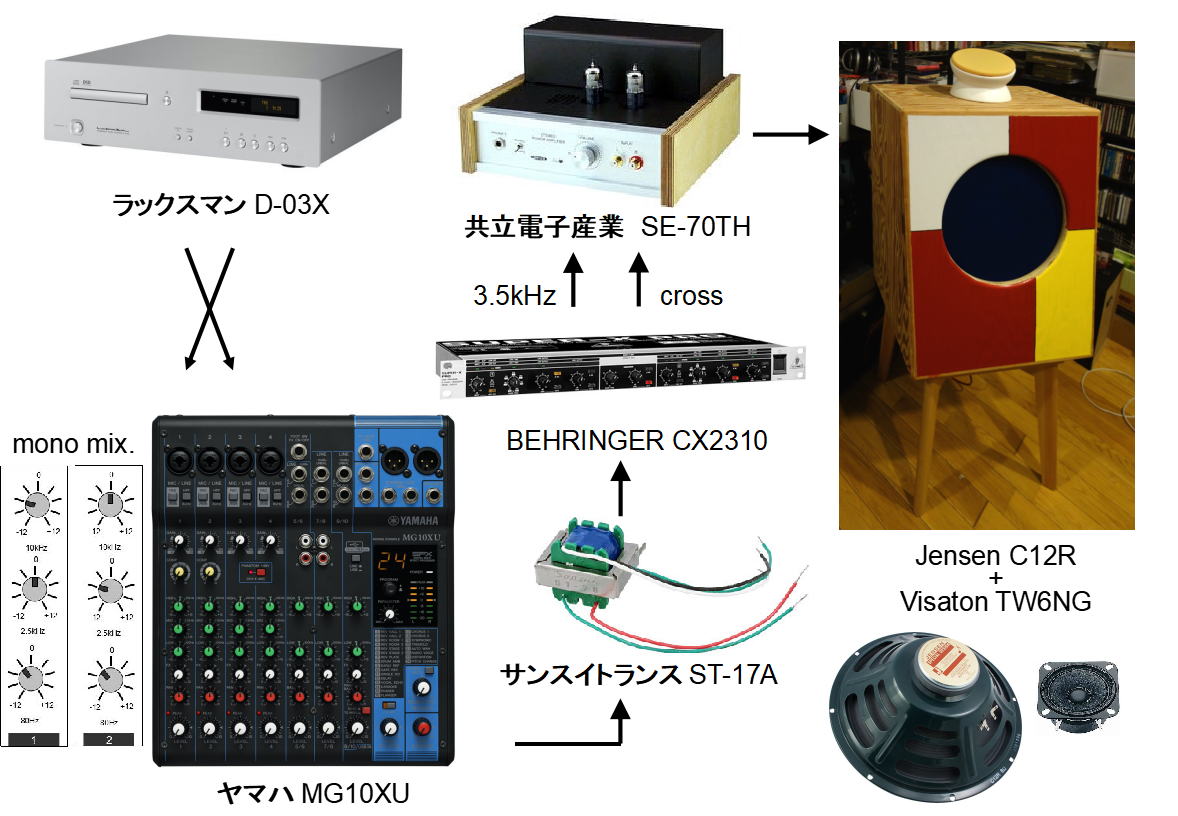

ということで、ECL84で十分じゃない?と、ずっと考えてはいたのだが、他の出力もしっかりしたEL34やKT88の真空管アンプに目移りがして、なかなか触手が伸びなかった。このほど共立電子産業と摂津金属工業とのコラボで出している、ECL82シングル三結&Non-NFB無帰還のキットを購入した。キットとはいえ完成基盤にトランスやボリュームをハンダで繋げるだけの超初心者向けのキットで、摂津金属産業製のシャーシは1960年代の頃と同じ作り方を復元し、2019年に70台限定で売り出されたもの。完成基盤が5,500円と安いため、箱モノに6万円を費やすのは道楽の極みであろう。そのうえ出力1.2Wという言葉通りのミニワットアンプで、最近の広帯域&低能率のスピーカーの多い現状では、満足に鳴らせるオーディオ環境も限定されるのではないかと思う。このため誰もが負荷の小さいディスクトップ用の小さいフルレンジに繋げて、盆栽のようなサブシステムとして活用していると思う。

ここでは30cm径フィックスドエッジ・スピーカーであるJensen C12Rを中心とした2wayモノラル・スピーカーにマルチアンプで対応する策に出た。この出力1.2WのECL82シングルアンプをJensen 2wayに繋げてみると、六畳間に満たない部屋での再生には十分すぎる音量で、逆にNon-NFBであるためか弱音での沈み込みが深く繊細なこともあって、不用意に音量を上げると、クレッシェンドの吹きあがりがリニアで予想以上にうるさいくらいになる。これまで普段から使っていたNFB付アンプは若干コンプレッションが掛かっていることに気が付いた。もちろん低音の重量感は出ないが、かえって何か重力から解放されたような飛躍感があって、これまで少しモゴモゴしていたモノラルのピアノ録音でも、スッと打鍵の立ち上がりが引き立って過不足なく鳴っているという感じ。また昔は人気のあったオペラアリア集やハイライト集なんて、フルコーラスの舞台上演が多くなった現在では敬遠されがちだが、ボーカルのニュアンスがとても自然で、歌声を部屋に満たすだけでも幸せな気分にさせてくれる。まさに過ぎたるは猶及ばざるが如しの言葉通り、過不足なく30cmフィックスドエッジのスピーカーを鳴らしてくれるのだ。

以上はパーツの選択であるが、これだけでは音は整わない。モノラル録音におけるニュートラルなサウンドについてポイントを述べよう。

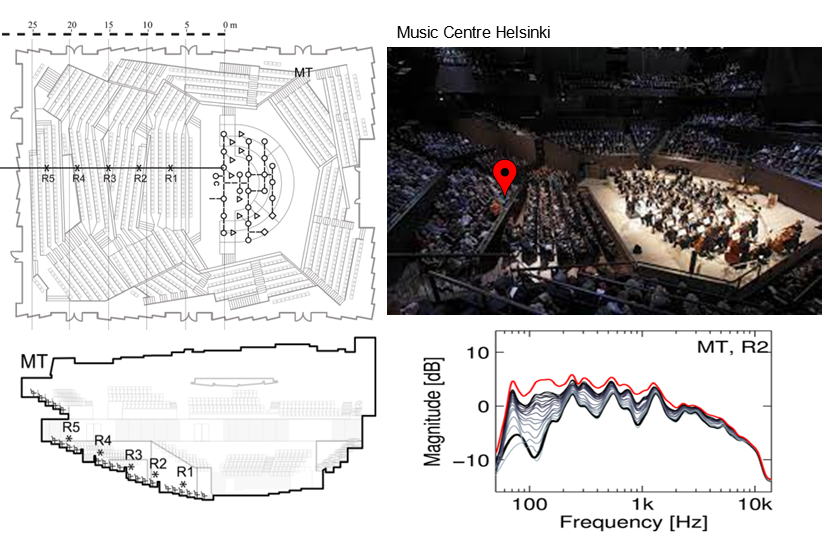

秘策1)ホールの音響と同じにするべし

ここで、私のシステムで周波数特性がカマボコ型なのが気になる人も多いだろうが、実際のコンサートホールはこの特性に近いのである。モノラル期のオーケストラ録音風景をみてみると、指揮者の頭上でマイクを設置してソリッドに録られていることが分かる。つまりオーケストラについては近接的に実音を収録し、再生側ではホールの音響特性を模擬していく方針であったことが分かるだろう。加えて先の3D-Klang方式のように、高域でのライブ感をコントロールする方法も備えていたのである。

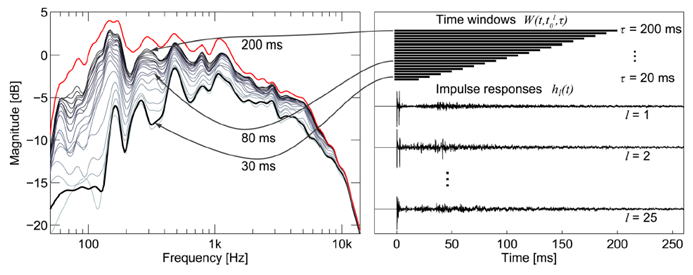

コンサートホールの周波数特性の調査結果(Patynen, Tervo, Lokki, 2013)

自作スピーカーの特性(いずれも斜め45°から計測、ホールのトーンと近似)

左:Jensen C12R+Visaton TW6NG、右:Visaton FR6.5

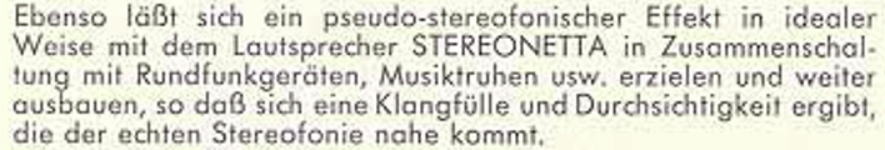

秘策2)エコーの加減を調整するべし

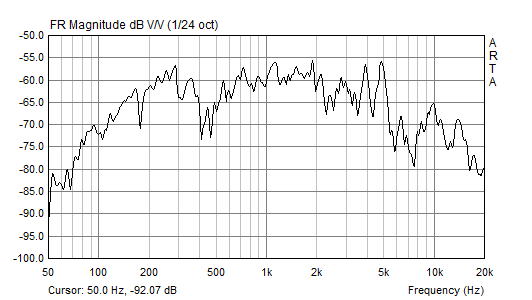

私はステレオもモノラルで聴くためにミキサーを噛ましている。ヤマハの卓上ミキサーMG10XUは、カラオケ大会でも使える簡易PA用だが、心臓部となるオペアンプは自家製チップを使いノイズレベルが低く音調がマットで落ち着いてるし、3バンド・イコライザー、デジタル・リバーブまで付いたオールインワンのサウンドコントローラーである。ヤマハのデジタル・リバーブは24bit換算の精緻なもので、リマスター時点でかけて16bitに落とすよりずっと自然なニュアンスで艶や音場感を調整できる。

ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタルリバーブ(註釈は個人的な感想)

これのデジタル・リバーブは、世界中の音楽ホールの響きをを長く研究してきたヤマハならではの見立てで、簡易とは言いながら24bit処理で昔の8bitに比べて雲泥の差があるし、思ったより高品位で気に入っている。リバーブというとエコーと勘違いする人が多いのだが、リバーブは高域に艶や潤いを与えると考えたほうが妥当で、EMT社のプレートリバーブ(鉄板エコー)は1970年代以降の録音には必ずと言っていいほど使われていた。残響時間とドライ・ウェットの調整(大概が30~40%の間で収まる)ができるので、録音状態に合わせてチョちょっといじるだけで聴き映えが変わる。

クラシック用で気に入っているのが、2番目のホール・リバーブNo.2で、高域がブライトなデッカやテレフンケンなどの録音で、中域からニスで磨いた木肌のようなヨーロピアンな艶が加わり、なおかつイコライザーで持ち上げたような位相変化やザラツキもないので重宝している。逆に1番目のホール・リバーブNo.1は、アメリカンなマットなテープ録音の雰囲気をもった音色で、少し音が生硬い米コロンビアや独グラモフォンの録音などで、よりシリアスでマッシブな力感を出したいとき、低域のリズム感を犠牲にすることなくニュートラルに整えることができる。面白いのが6番目のステージ・リバーブNo.2で、EMIのようなくぐもったエコーが掛かり、例えばデッカの録音でもEMI風に変貌する。これと反対なのが5番目のステージ・リバーブNo.1で、中高域に艶を与えるような効果があり、なおかつリズムをタイトに引き締めてくれるため、フォッギーなEMIの録音でブリリアントなサウンドに調整したいときに役立つ。

実はこれらのリバーブの後段にローファイなサンスイトランスを噛ましているのがミソで、ちょうどリバーブと磁気飽和したときの高次歪みがうまいことミックスされることで、楽音とタイミングのあった倍音が綺麗に出てくる。正確な再生というよりは、楽器のような鳴らし方が特徴的だ。

秘策3)デジタルでもアナログ風にまとめるべし

ドイツ・グラモフォンのモノラル録音の多くは、ラジオ放送のそれと変わりないことは既に述べた。1950年代のドイツは世界に先駆けFM放送の全国ネットを整備していたので、ラジオと言えども結構な高音質でライブ収録音源を聴けたのである。それが明らかになったのは50年の沈黙が解けた21世紀になってからで、もちろんリリースはデジタルコピーされたCDなどである。ここで問題になったのが、これまでレコード>ラジオと思っていた音質のヒエラルキーが崩れ、ラジオ用のライブ収録テープのほうが鮮度の良い音だと分かったことである。つまりスタジオ録音でも、適当にテープを使い回してるだけだと、音質に支障をきたすということに、ようやく気が付いたのである。

そこで現れたのが「盤起こし」という初期プレス盤を再生してデジタルコピーした商品で、曰く磁気テープは時間が経つにつれ劣化を免れないが、レコードにはそういう劣化は起こりにくい。だからオリジナルテープの元気なうちにカッティングした初期プレス盤のほうが原音に近いはずである。という最もな理屈で、多くの盤起こし専門レーベルが増えていった。

しかし実際には、CD時代に整備したステレオ装置で聴く人がほとんどで、イワシの頭だけは本物、あとはプラスチックで造った模造品、というようなアンバランスな音質レビューが今でもまかり通っている。大概がトーンキャラクターに関する賛否両論で、過去に高音の鼻つまみのような音から、どう変化したかが主流で、それに加え自分のステレオ装置で聴いたときの印象を書き込むのが常だ。まさか自分のオーディオ装置が不良だと夢にも思ってはいないだろう。

一般にCDの音はギラギラしたイミテーションのような音と思っている人も多いが、元来のデジタル録音の音は、マットでだだっ広いキャンバスのようなもので、原理的に互いの信号が干渉しないため、音が重なり合うときに発生する倍音成分も出ない。ではギラギラした音の原因はというと、大概は1990年代までに多かったシャープロールオフ型デジタルフィルターの、ポスト&プリエコーによるパルス性ノイズの累積によるものだ。このデジタルノイズの厄介なのは、どの帯域にも存在するパルス波に反応するので、楽音と関係のないノイズが常に累積することとなる点だ。これをさらにダイレククト接続といって、全く緩和しないで素通りさせてしまったものだから、パチパチ、ザラザラしたキャラクターが乗るのがデジタル的だと勘違いしたのだ。さらには、このデジタルフィルターのノイズ領域を鮮烈に共振させ、ハレーションを起こすよう設計された高級スピーカーが英国を中心に広まり、いわゆるピュア・オーディオの分野でデジタル風な音が世界共通のものになったのだ。全ては人工的にデジタル的な音を創成して、アナログを排除していったのである。

シャープロールオフ型フィルターのインパルス特性、かつて流行したハードドームツイーター

パルス波はどの楽器にも発生するためポスト&プリエコーの呪いから逃れられない

1950年代のモノラル録音について、CDならどんなプレーヤーでも同じように鳴っているだろうと思うひとは不幸だと思う。ラックスマンのD-03Xは、クラシックの再生には全くのお勧めで、かつて購入したCDが実は結構緻密な情報をもっていたんだと感心するような出来で、中域から湧き出るクリアネスというか、音の見通しの良さは、とかく団子状になりやすい放送用録音のように帯域の狭いコンテンツには、かなりのアドバンテージになる。おそらくIV変換回路あたりからの丁寧なアナログ回路の造り込みが功を奏しているように思える。トスカニーニ/NBC響も放送録音の規格品なのだが、かつてNHK-FMで聞いたような肉厚で物腰の柔らかい躍動感(デンオンの業務用CDプレーヤーDN-960FAを思わせるような安定感)が再現できているので、ラジオ規格との相性が良いのだと思う。よく最新オーディオというと音の定位感や立体感ということに注目が行きがちだが、中域の音像がクリアで芯がしっかりしているとか、音楽表現の基本的なものを律儀に求めている機種というのはそれほど多くない。このCDプレーヤーの開発者は、1990年にD-500X'sを開発した長妻雅一氏で、最近はネットワーク・オーディオのほうに専念していたが、フラッグシップのD-10Xの影でCD専用プレーヤーの開発を音質面・モデル面を一人で担当したというもの。D-500X'sとは違う意味でアナログ的なアプローチが徹底していながら、ラックス・トーンをやや封印した真面目な造り込みと、見た目にも業務用っぽい無粋な顔立ちでよろしい。

ちなみに現在では、シャープロールオフのデジタルフィルターはレガシー遺産となっており、録音側でノイズをシェルピングしたり、エコーの少ないデジタルフィルターを選べるようになったりと、改善する方向にある。ちなみにD-03XはMQA規格に準じているため、スローロールオフ型フィルターを使用、プリエコーがなくスッキリした音の立ち上がりとなる。私のモノラル・システムのトータルな特性をみても、波形再生のクリアネスが高いことが分かる。

MQAに使われるスローロールオフ型フィルターのインパルス特性と自作スピーカーの比較

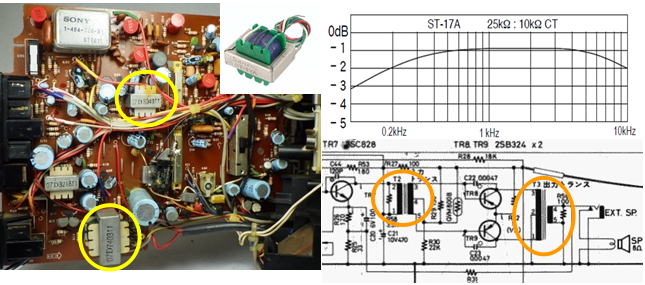

私はおもにCDプレーヤーで音楽を聴いているが、高音にキャラクターを持たせない仕組みの一環として、ラジオ用トランスを噛ましている。使用しているのは昭和30年代から製造を続けているサンスイトランスで、ちょうど真空管からトランジスターに移行する際に、B級プッシュの分割用に使われていた物だ。これがなかなか味のある音色で、中域以外のわずかにラウンドする特性は、徐々に位相を変えてピントをずらす役割をもっている。それでいて磁気飽和しやすい性分なので、パルス成分に対しては高次倍音を発生させ深い艶のある音を出す。これもずっと鳴り続けるのではなく、楽音のあるときだけ連動して一瞬の間だけ艶が生じる。イコライザーで高域を持ち上げるよりは、ずっと上品なテイストである。

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

Jensen C6VとサンスイトランスST-17Aの組合せで1kHzパルス波を再生したときの倍音(高調波歪み)

秘策4)モノラルは斜め横から聴くべし

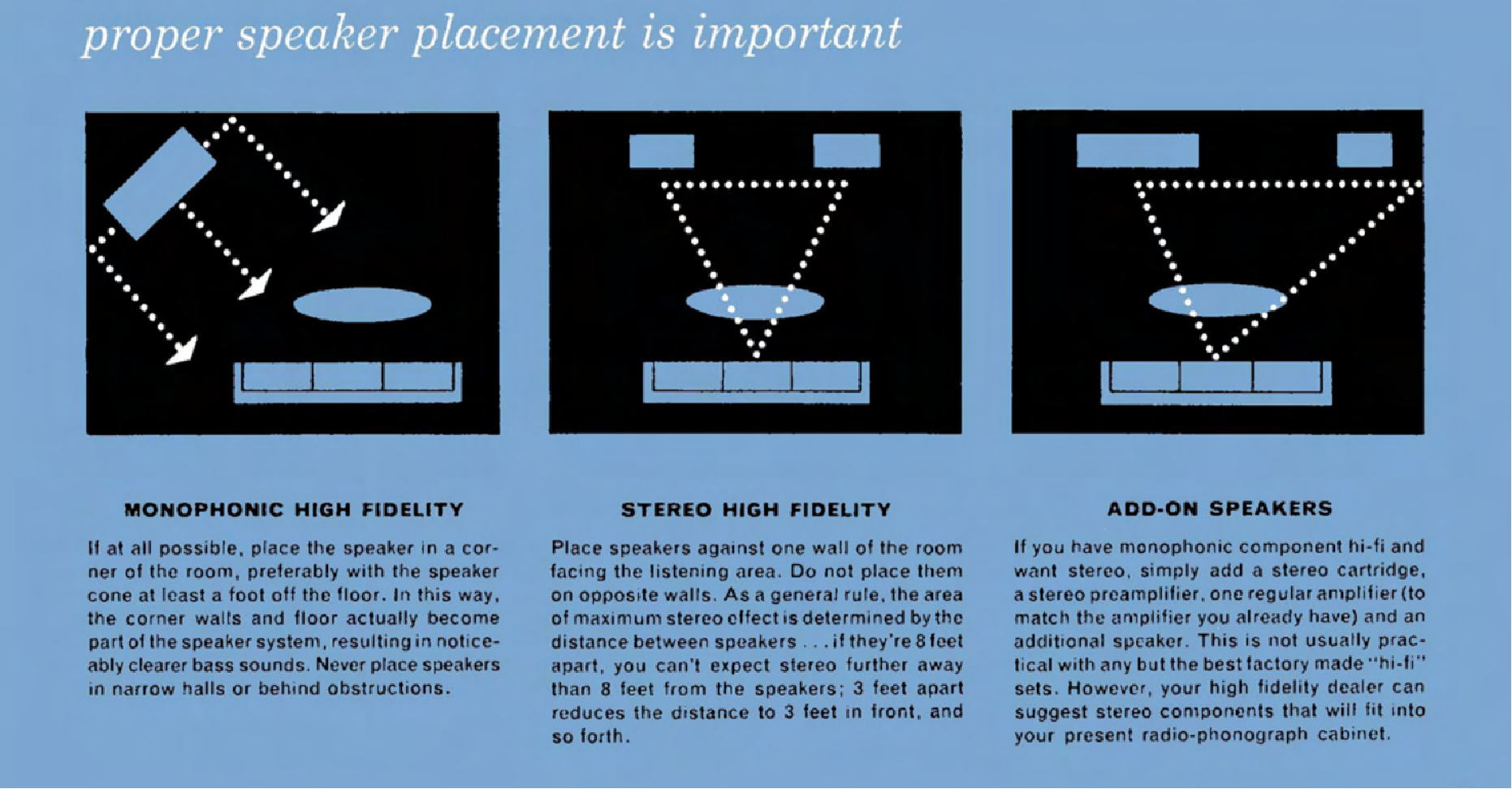

もうひとつは、モノラル録音はスピーカーの正面から聴いていなかったことである。よくステレオ装置でモノラル録音を聴くと、真ん中に定位して音の広がりが少ないと嘆く人は多いのだが、そもそもモノラル録音は斜め横から聴くのが普通だったのである。これは写真でわざとポーズを取っているのではなく、シュアー社のマニュアルにおいても教示されている公式のものでもある。

モノラルはくつろいだ姿勢で聴いてOK、踊ろうが歓談しようが自由自在

肖像画を送られてご機嫌なヤノヴィッツ、ながら聴きはラジオの特権

Shure社1960年マニュアルにあるスピーカーの配置方法

斜め横から聴くと片耳だけで聴いていることにならないか?という疑問があるかもしれない。しかし実際には、パルス波のような鋭敏な音はスピーカーのほうに向いている耳にしか届かないが、もう片方の耳はエコーを聴いているようになる。人間の脳とは便利なもので、音が直接届かない反対側の耳でも同じ音として聞こえるように感じ取っている。さらに両耳に生じる頭の大きさのわずかな時間のずれを感じ取って、勝手に音場感なるものを脳内で生成してしまう。

両耳間時間差(ITD)と両耳間レベル差(ILD)の模式図(Xuan Zhong (2015)

さて余談だが、上のShure社のマニュアルの一番右にあるのは、モノラル電蓄を持ってる人がサブスピーカーを巧く使ってステレオらしい音場感を得ようというものだ。これはイゾフォンのカタログにも載っていて、小さいサテライトスピーカーでも効果を発揮すると紹介している。何だが折衷案のようで頼りなさそうだが、私なりに上記の30cm2wayと16cmフルレンジを並べて鳴らしてみたところ、これがクラシック音楽にすごく相性が良い。音のタイミングとしては、FR6.5が先行するのだが、それを覆うようにJensen

C12Rの低域とVisaton TW6NGの高音とが補完してくる。一番おもしろいのはオペラの録音で、フルレンジの音像で歌手がピンと立ち、2wayスピーカーの広い音場でオケが情景描写をするという主従関係がぴったりハマっている。意外に役に立ったのがヤマハのデジタルリバーブのうち12番のテープディレイで、ホールの反射音とタイミングを合わせると、ピアノ音楽もしっかり鳴らしきれる。それでいて、FR6.5の中域が先行音効果で輪郭よく浮かび上がるのだ。禁断のアドオン3ウェイとでも呼ぼう。

Isophon Stereonetta(13cmフルレンジ)の折衷案(1958)

| 訳:同様に、ステレオネッタ スピーカーをラジオや電蓄などと組み合わせることで、擬似ステレオ音響効果を理想的に実現し、さらに発展させることができます。

その結果、真のステレオ音響に近い豊かなサウンドと透明感が得られます。 |

秘策5)ステレオとモノラルが混在する盤はモノラルで聴くべし

モノラル録音を物色していると、少しばかり困ったことが生じる。それは同じCDのなかにモノラルとステレオが混在することだ。これがバイオリン独奏ぐらいなら違和感は少ないが、オーケストラ録音となれば音の広がりがどうとかというだけで、音楽に集中できなくなる人が続発する。そこで上記のようにモノラル装置を組んだ人であれば、ステレオ録音も迷わずモノラルで聴くべきだと思う。そのほうが演奏スタイルに一貫性がもてて、鑑賞や評価がニュートラルになるからだ。だっておかしいじゃない? 同じグラモフォンの録音が1957年と1958年で急に音場感が変わるなんて! それだけステレオ装置で聴くモノラル録音は最悪な状況なのだ。逆にステレオ初期はモノラル盤の併売も行われており、モノラルへの下位互換規格であった45/45ステレオ方式の恩恵でもある。

では、ステレオ録音のモノラル化をどういうやり方で処理しているか疑問におもうかもしれない。実はこの件は難問中の難問で、多くのベテランユーザー(特にビンテージ機器を所有している人たち)でも、なかなか満足のいく結果が得られないと嘆いている類のものだ。

ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、よく「ステレオ⇔モノラル変換ケーブル」として売られている良く行われている方法である。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。 ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、よく「ステレオ⇔モノラル変換ケーブル」として売られている良く行われている方法である。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

次に大型モノラル・システムを構築しているオーディオ愛好家に人気があるのが、ビンテージのプッシュプル分割トランスを逆に接続して、2chをまとめる手法で、巻き線の誤差のあたりが良い塩梅におさまると、まろやかなモノラルにできあがる。しかし、これもプッシュプル分割用トランス自体が戦前に遡る古い物しかなく、そのコンディションもまちまちで、当たりクジを引くまで1台5~10万円もするトランスを取っ換え引っ換えしなければならず、一般の人にはお勧めできない。ひどいときには600Ωの電話用トランスをハイインピーダンスの機器につなげ、高域を持ち上げて音がよくなると勧める店もあったりと、イワシの頭も信心からと言わんばかりで、何事も自分の耳で確かめなければならない。

最後に私が実践しているのは、ミキサーの2chの高域成分をイコライザーで互い違いに3~6dBのレベル差を出して合成することで、昔の疑似ステレオの逆をいくやり方である。「逆疑似ステレオ合成方式」とでも名付けておこう。これだと情報量が過不足なくまとまって、高域の潤いも失われない。

以下は、CD化の際に指揮者つながりでモノラルとステレオがカップリングされた例だが、もう少し録音時期の特徴を把握して編集してもらえればと思わなくもない。とはいえそれも贅沢な注文ということなのか。

|

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲3番/リヒテル&ザンデルリンク ウィーン響(1962)

CD化される際に、ザンデルリンクとレニングラードフィルの交響曲2番(モノラル)とカップリングされた1枚だが、同じ時期のカラヤンとのチャイコフスキーに比べマイナーな扱いを受けている感じが否めない。超有名なラフマニノフ2番とカップリングされたCDもあったり、モーツァルトの20番との組み合わせもあったりと、少し評価の割れる演奏のように感じる。ベートーヴェンのソナタでは、リヒテルは持てる力を存分に発揮している(それゆえに作品の枠を外れているとも評された)のを聴くにつれ、このセッションの少し気の抜けた雰囲気の理由を知りたく思うのだ。 |

|

R.シュトラウス:ツァラトゥストラはかく語りき/ベーム&ベルリンフィル(1958)

このセット中で唯一のステレオ録音で、一時期は「2001年宇宙の旅」のサントラに使われた(映画ではカラヤン&VPOのデッカ録音)との触れ込みもあったいわくつきの録音である。その後にカラヤンが満を持して再録音したのは15年後のことで、それまではグラモフォンのカタログに唯一存在し、この難解というか不可思議な作品ののステータスを明瞭にした歴史的な演奏でもある。カラヤンVPO盤がショルティVPOのワーグナー指輪のようにスペクタルな効果を重視したのに対し、ベームBPO盤はR.シュトラウスのオペラ的な音楽語法を練り上げて、ニヒルな性格を持ち合わせた交響詩としてのストーリーに結実させているように感じる。ちなみにツァラトゥストラの初ステレオ録音はライナー&シカゴ響(1954)で、ライナーもドレスデン国立歌劇場の楽長時代にR.シュトラウスのオペラ作品に多く携わった由緒ある人物であるが、そちらのほうは1962年に同じコンビで再録したためもっとマイナーな存在である。 |

|

ベートーヴェン:交響曲7番/ベーム&ベルリンフィル(1959)

前半がモノラルでの運命、後半がステレオでの7番という、CD時代ならではの贅沢なカップリングであるが、ステレオのほうはすぐ後にカラヤンが全集録音を遂行したものだから、すっかり忘れられてしまった。よくよく見てみると、どうもカラヤンはベームが録音すると、それを潰しにかかるような感じがあり、モーツァルトの交響曲全集(カラヤンが自分こそザルツブルク出身だとぼやいてた)や、バイロイトでの指輪(かつでヴィーラント・ワーグナーの演出に不満だと放り出したので出入り禁止)、ベルクのオペラ(社会派ドラマが苦手?)など、カラヤンが立ち入れない分野にも造形の深かったベーム博士の存在が疎ましかったのではないかと思える。そういえばベームが1970年代にウィーンフィルでベト全を入れてようやく名誉回復した頃にも、カラヤンはベルリンフィルと再録してカタログを塗り替えている。 |

|

ビゼー:子供の遊び(1958)

ベルリオーズ:ファウストの劫罰(1959)

マルケヴィチ&ラムルー響

上のカップリングはベルリンフィルとの幻想交響曲(モノラル)、そしてその余白にビゼーの洒脱な管弦楽曲である。モノラル期にベルリンフィルとの共演したフランス物としてはラヴェル編曲の「展覧会の絵」もあったが、幻想交響曲も含めて少しグロテスクな怪しさが漂うのは、マルケヴィチのもつ影の部分でもある。しかしラムルー響に足場を移した後は、大らかでラテン的な風情が強くなり、かつてのバレエ・リュスで鍛えたエスプリが蘇ったといえるだろう。下の「ファウストの劫罰」を含めてカップリングを入れ替えたほうが懸命だったかもしれない。

下のCDは「ファウストの劫罰」のほうがステレオで、余白の「イタリアのハロルド」がモノラル録音である。大構成のオーケストラでの録音に傾きがちなベルリオーズ作品だが、こうしてパリの老舗コンセールで聴くと、かつてのバレエ・リュスのようなパリの場末のオーケストラを想起させる抒情的な空気が流れるから不思議だ。 |

ここで上記の課題を踏まえて、モノラル期のドイツ・グラモフォンの再生によくあるNG集を見てみよう。フラットネス、初期プレス、デジタル対応の3段階で、安易にこじつけられた「正確な音」が、モノラル録音によって無残にも打ち砕かれるのを理解してほしい。あえて言おう。モノラル期のグラモフォンはマイクの生音を忠実に収録しているので、マルチトラック録音に飼いならされた音場重視のステレオスピーカーは直ちに敗退する。多くの人はかような事態に接したとき「録音が悪い」と決めつけるが、事実はマイクの生音をニュートラルに拡声できない歪んだオーディオ理論に原因がある。

①レコードに刻まれた音を隅々まで聴くのが正しいのか?

これは一見正統な意見のようにみえるが、問題はその方法である。日本には原音主義というのが昔からあって、レコードに刻まれた音が本物ソックリでなければならない、それをあたかもコンサートホールのS席で聴いているような音場感溢れるものでなければならない、などなどの厳しいルールを課してきた。それゆえ、モノラル録音はその存在そのものが偽物であるかのように扱われてきたのだ。しかしその判定基準は、マルチトラック録音が主流となった1970年代以降のステレオ録音に対してである。

日本でのクラシック愛好家のステレオ機材は、概ねイギリス流儀で流すことが多く、スピーカーはタンノイかBBC系列、カートリッジはオルトフォン、プレーヤーはガラードかトーレンス、アンプ類は安定性のあるアキュフェーズやマッキントッシュ、少しマニアならクォードやマランツの真空管アンプという感じで、ドイツの片鱗もない。これらのステレオ機材の組み合わせは、概ねEMIやデッカの録音を中心に練られ、グラモフォンでも1960年代後半からのステレオ録音が主軸となる。いわゆるマルチトラック録音によるバランス調整が行き届いた録音に最適化されているのだ。時代は高度成長期の真っ只中で、常に新しい技術が優れており正義でもあった。無責任だと言われようが、それ以前の録音のことは知ったことではない、というのが本音だ。

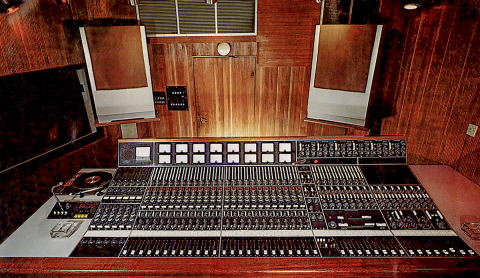

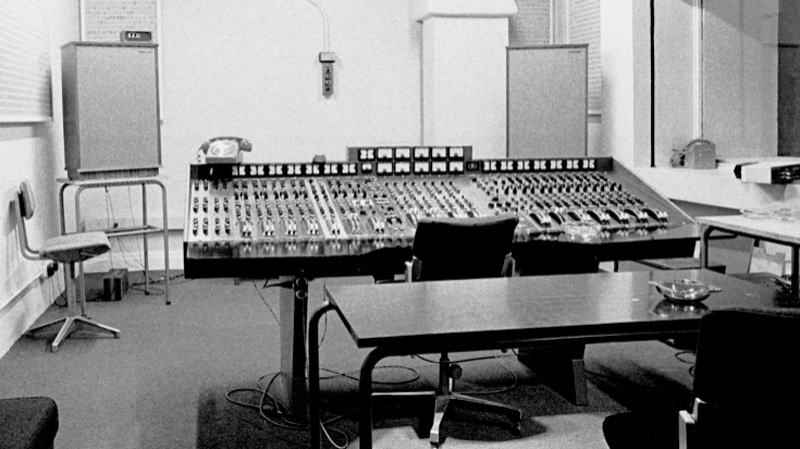

1970年代の英国のミキシングルーム(左:デッカ・スタジオ、右:アビーロードスタジオ)

さすがにミキサーはマルチトラックに備え低ノイズのためソリッドステート化され

いずれもタンノイのユニットを使ったLockwood社のモニタースピーカーを使用している

同じドイツ・グラモフォンでもフルヴェンファンが一喜一憂した1970年代の名盤たち

当時のモニターは何とJBL 4330シリーズ。広帯域というよりはパワーレスポンスの均質さが売りだった。

昭和のオーディオ技術といえば、狭いデッドな響きの和室で音量を85dBぐらいまでに留め、50~20,000Hzまでフラットに再生するという程度で、音場感という曖昧な指標をもとに、ラウドネス効果(音量による周波数バランスの違い)やハース効果(時間軸での音の優先度の違い)など全く無視した音響理論がまかり通っていた。実は同軸2wayを貫いたタンノイはずっと良いほうで、国産マルチウェイスピーカーの大半は、高域と低域のレンポンスが極端に違うもの、スコーカーの最大音圧が十分に取れないもの、そうしたスピーカーでも20kHzまで伸びていれば「モニター」という看板をつけられた。瀬川冬樹氏も「たいていの国産は、クラシックのシンフォニー等でどうしてもコンサートホールで聴くあの自然な柔らかい響きの美しさが出にくいのだが(輸入品は、ほんの安ものでもそこが鳴らせるというのに)」と嘆いていたし、国内オーディオメーカーとことごとく対立していた。

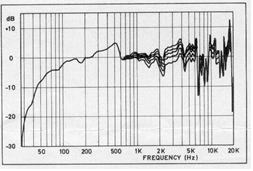

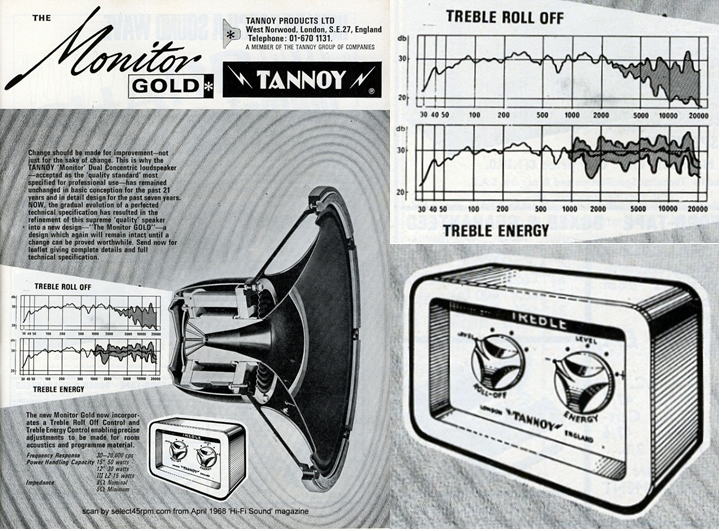

しかしあえてタンノイIIILzについて考えてみよう。瀬川冬樹氏や五味康佑氏がラックスの真空管アンプとで黄金の組み合わせとして激賞したのであるが、ゴールドモニターを未調整で聞くと大変なことになる。何と2kHzから20kHzにかけて10dBもライズアップしていくのである。もちろん高域は明瞭なのだが、これはモダンジャズでの近接マイクで捉えられる音調であり、クラシックのコンサートの音から大きく隔たっていくことは一目瞭然である。タンノイもネットワーク回路にトレブルロールオフのノブがあったのだが、これを使ってる人の話をあまり聞いたことがない。1970年代に来日したタンノイ社重役は日本製のスピーカーをポップス向けの音だと評し、もっとコンサートホールの音を勉強しなおせと注文をつけたが、無響室での特性をそのまま一般家屋に持ち込むことはナンセンスなのだ。1980年のタンノイSRM15について瀬川冬樹氏は「タンノイであれば、何よりも弦が美しく鳴ってくれなくては困る。そういう期待は、誰もが持つ。しかしなかなか気難しく、ヴァイオリンのキイキイ鳴く感じがうまくおさえにくい。…何となくまだ音がチグハグで、弦と胴の響きとがもっと自然にブレンドしてくれないかと思う。」と言っており、この時期のタンノイがポップスのスタジオでレジェンドとなりつつあったことにあまり触れていない。多くの人は1974年の工場火災で音質が変わったと言うが、時代にそって方向転換したというのが妥当だろう。

中古でも高額で取引されるタンノイ IIILz:ゴールド時代は高域が力強い(以下のロールオフ機能が必須)

ちなみに五味康佑氏のレコードコレクション約800枚に占めるドイツグラモフォンの盤数は58枚にすぎないし、モノラル盤はゼーマンらのバルトーク:2台のピアノと打楽器のためのソナタというマニアックな1枚と米DECCA経由の4枚だけだ(フルトヴェングラーのシューマン、ザンデルリンクのラフマニノフ、ケンプのシューマン、フォルデシュのベートーヴェン)。そのステレオ盤も興味の欠片もなかったはずのカラヤンBPOが多いことから録音サンプルとしてみていたのだろう。瀬川冬樹氏も1970年代後半はJBL

4343をマルチアンプで鳴らす猛者であったが、1970年代のドイツグラモフォンのモニターがJBL 4330シリーズだったことと関連している。これとBBCモニターの原器であるLS5/1を併用していたが、弦の再生音の美しさという以外にも、奥行き感のあるサウドステージの再現が新しい技術革新であった。いずれもタンノイの大型モニターを1950年代まで遡って紐づけても、ドイツグラモフォンのモノラルLPまで一般化して読み違えると、大変な検討違いになるのだ。これを修正する意見がこれまで出なかったのは、モノラル期のグラモフォンの録音をそれほど重視してこなかったことと同義となっている。

またステレオ以降にグラモフォンはプレイバックをオルトフォン SPUを標準としており、むしろこっちのほうが往年のクラシック・ファンを虜にしていったといえよう。これとBBCで標準的に使用されていたことと合わせて、クラシック・レコードの再生方法にひとつの定型ができあがると言っていい。実際に1968年の菅野氏のオルトフォン社長へのインタビューでは、オルトフォンもカートリッジの開発にグラモフォンのLPを検聴用に使用しており、互いにリファレンスとして補っていたのだ。グラモフォンがステレオ録音を開始したのは1958年からだが、それ以前に録音された演奏の評価は断崖絶壁のように落ち込んでいるのが分かるだろう。ステレオだから良い演奏というのは変だし、モノラルで聴くべき演奏がフルトヴェングラーのような超個性的な演奏だけというのも趣味が悪い。しかしそれが1970~90年代のクラシックファンの定番だった。

今も名盤の誉れ高いステレオ初期のグラモフォンLP

オルトフォンSPUの特性(言いたかないが他社様はいい加減)

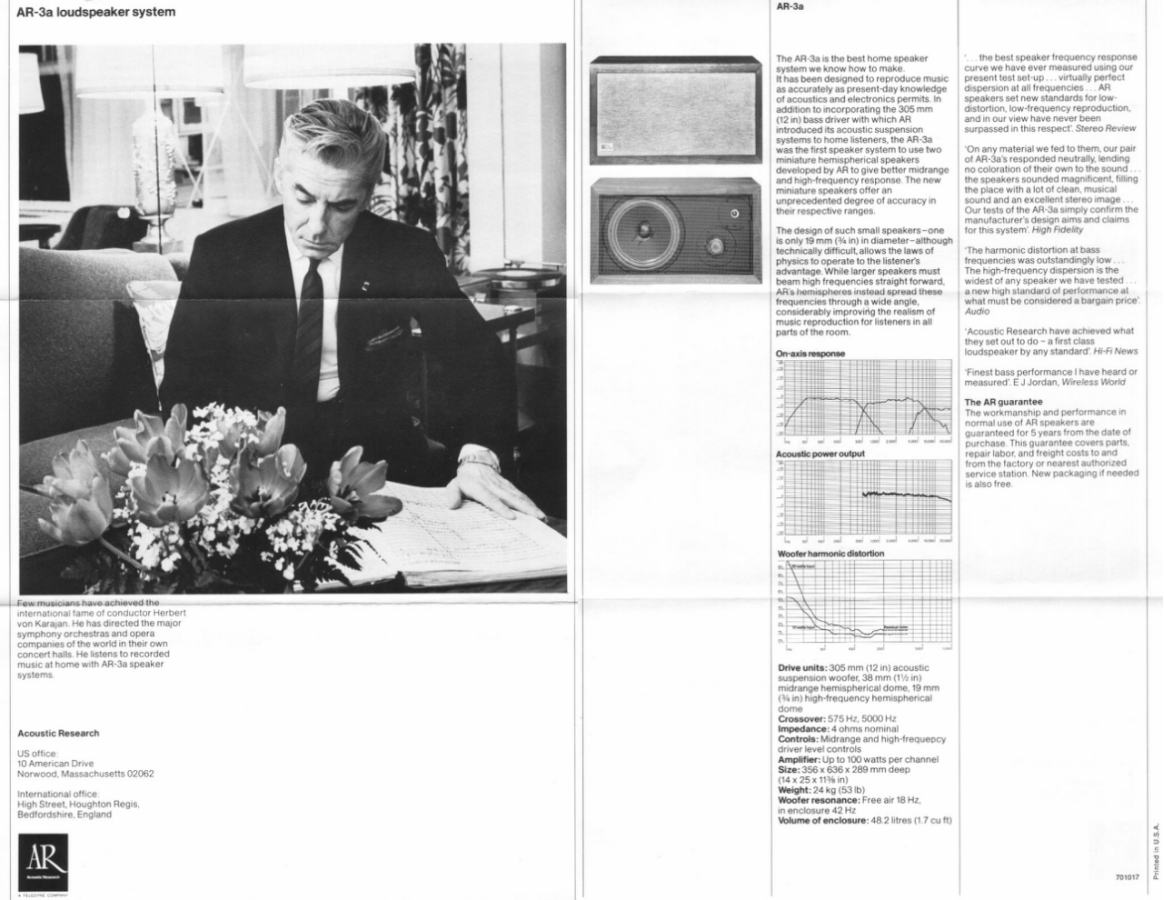

ちなみに米アコースティック・リサーチ社のAR-3aはカラヤンが気に入って自宅に持ち込んで、グラモフォン社にもプレイバックモニターに使用するように推薦したというが、どこまで話が運んだかは定かでない。しかし、その独特の東海岸サウンドと呼ばれる高域の丸まったトーンは、テレフンケンO85aモニターでも同様であり、テープの生録を聴くときには案外自然なトーンなのかもしれない。しかしそのような事実は日本のオーディオではナンセンスだった。

カラヤンが激推ししていたAR-3aとその特性(低音から積み上げる米東海岸サウンド)

モノラル時代のスタンダードな音響は、コンサートホールの響きを摸倣しているので、高域はなだらかにロールオフしている。代わりにマイクからテープの記録はフラットに収録しており、ちょうどホールの天吊りマイクの位置にスピーカーを置いて拡声するとバランスが取れるようになっている。

モノラル末期のテレフンケンO85aモニターは、ツイーターが16個もついているのに、トータルな周波数特性は高域が少しロールオフしたものとなっている。プロツールとして有名なEMTのアナログ機材と合わせた場合にも、こうした落ち着いた特性がデフォルトになっている。ステレオ時代に入ってカラヤンが広告に出ていたAR社のスピーカーは、高域がロールオフしたアメリカ東海岸のサウンドとして有名なものであった。つまり、録音された音を最適な状態で鑑賞することは、けして全ての周波数が機械で測定したように均等に聞こえることとイコールではないのである。

テレフンケン O85aモニタースピーカー(1959?)、Isophonのスピーカーユニットの周波数特性

このように、オーディオ装置のトータルな響きのバランスを整えるには、部屋の容積や聴く音量にもよるため、一概にこれがベストという早道はない。普通の6畳間ぐらいなら100Hz以下は適度にロールオフしないと、低音のデコボコした縮退と共振に悩まされるし、逆に高域の残響が少なくドライなのはクラシックのモノラル録音には天敵である。ここまで来ると、ステレオ・スピーカーにとって良いことが、モノラル録音にとっては諸悪の根源にもなりえることが分かるだろう。

②ヘッドホンでモノラル録音を聴いてはならない

最近のオーディオ機器の主流となったヘッドホンだが、モノラル録音をヘッドホンで試聴する人も増えていると思う。実はドイツのトーンマイスターの多くは、録音会場でヘッドホンを使用してバランス調整しているケースも多く、これは1940年代にマグネトフォンが開発された頃からの慣習でもある。おそらくフルトヴェングラーが1940年にマグネトフォン録音機に初めて接した最初のプレイバックの試聴もベイヤー社のDT-48だったはずである。これらは音場感の確認のためではなく、ノイズや録音レベルの検知のためであって、特にデジタル時代に入ってからは、ノイズ検知の要求が高くなっているため、ヘッドホンでのモニターは必須となっている。

左:1940年代末のドレスデンの録音クルー、右:現在のデジタル録音現場

一方で、ヘッドホン試聴には問題もあって、1990年代に入ってダミーヘッドマイクでのバーチャルサラウンドの研究が進むにしたがい、外耳の共鳴によって中高域が強調して聞こえるラウドネス効果が注目されるようになった。ラウドネス曲線は1940年代にベル研究所が調査して以来知られているものだが、概ね音圧によって聞こえやすい周波数が異なるという音響心理学のような取り扱いであった。

外耳の共鳴の研究は、1940年代に補聴器の分野で進んでおり(米国特許 US 2552800 A)、人間の外耳の長さは25mm~30mmとされ、開管とした場合の共振周波数は、3kHzと9kHzにピークを生じさせ、この周波数を敏感に聞き取るようになっている。みて分かる通り、20dBも乱高下した癖のある特性をもっていて、特に5~10kHzで12dBもの差が生じる。これはオープン型ヘッドホンをフラットに再生したときのもので、1995年にはDiffuse

Field Equalizationという名称で、国際規格IEC 60268-7とし、ダミーヘッドで測定したヘッドホンの特性を、一般の音響と比較する際には、聴覚補正のカーブを規定したのだ。例えばAKG

K240、ゼンハイザーHD600などは最初にDiffuse Field Equalizationに対応したヘッドホンである。

B&K社のダミーヘッド4128C HATSとDiffuse Field Equalization補正曲線

ところが、外耳の形状は個々人で形状が異なるため共鳴の特性も様々で、サウンドキャラクターの印象が大きく異なるのである。大体3dBも変化すれば、トーンの変化がはっきり分かると言われるが、みてのとおり20dBのうちどのような差があるかなどは分かりにくい。そしてヘッドホンやイヤホンで聴いた場合には、個々人の外耳の共鳴の癖をダイレクトに反映してしまうのだ。40kHzまで高域が伸びているとか、100Hz以下の重低音が聞こえやすいなんて、単純な話ではないのである。

ここからが問題なのだが、21世紀に入ってデジタルリマスターされたCDやSACDが多く販売されたが、その音質評価の口コミは大体賛否両論で大きく割れている。理由を問うと、録音の中高域のキャラクターが自分の耳に合わないと言っているだけと思われる。おそらく多くの人が4~5万円以上のヘッドホンで試聴すれば特性は整っていて音質評価に問題はないと思っているだろうが、実際には自分の耳の特性までは計り知れない。このため正常な状態でモノラル録音を聴くことができていないのである。

一方でスピーカーではどうかというと、中高域の振動が大量の空気で拡散されるため、周囲の環境音と馴染んで、むしろスピーカーのキャラクターとして認識される。上記でも述べたように、モノラル時代のスタンダードな音響は、コンサートホールの響きを摸倣しているので、高域はなだらかにロールオフしている。代わりにマイクからテープの記録はフラットに収録しており、ちょうどホールの天吊りマイクの位置にスピーカーを置いて拡声するとバランスが取れるようになっている。これをダイレクトにヘッドホンで聴くと、ガサゴソいうノイズまで聴いていることになるのだ。よくフルトヴェングラーの録音の同定に咳払いの箇所を指す場合があるが、そういう聴き方を音楽鑑賞というのは間違っている。音楽鑑賞に適したニュートラルな状態とは何かを把握してオーディオ機器を整えたいものだ。

③古いプレスのレコードほど価値が高いのか?

これは1980年代のバジェットプライス盤を知る人なら、誰もが辛酸をなめたことだが、使い古したテープをペナペナのビニール盤に転写しただけの商品がほとんどで、歴史的名盤なるものが古新聞のように擦れた印刷でボロボロになっていく様を何度もみたであろう。それでも米バルトーク・レコード、仏Adesなど、良好な盤質でプレスし続けたレコード会社もあるにはあったが、大手のレーベルほど利益率だけが全てのような立ち振る舞いに失望していたのである。それに比べれば芸術的な価値をもって売り出された古いレコードは本物嗜好といえるだろう。しかし、レコードは摩耗によってくたびれる消耗品なので、健全な状態で残っている初期プレス盤は非常に高い価格で取引される。それでも1970年代などモノラルのクラシック盤なんて猫またぎのように扱われた時代もあったので、昔安く買った人の自慢話にのせられて、21世紀になってからコレクションをはじめた人は、ミイラ取りがミイラになるようなものである。

実際には、正調な調べと言われるヴィンテージ機材でさえもRIAA規格で横並びになった1955年以降の話であり、それ以前の技術体系はお伽話に近いものといえる。例えば録音時のモニターはベイヤー社のDST48ヘッドホン(つい最近まで製造されていた)で行っていたが、家庭用のレコード再生で標準的だったのは真空管ラジオと同じEL84シングルアンプに20cmフルレンジ+ツイーターである。現在はオリジナルテープまで遡ったリマスター盤であれば、それまで聴いたこともないような鮮烈な音で残されていることに驚くようなものが多くなってきた。庶民は普通にデジタル音源で良い音を追及すべきである。そしてモノラル録音でのニュートラルなバランスを熟知するうえでも、先に紹介したVisatonのフルレンジから修行しなおしたほうがいい。

◆以下はお伽話の部類(ステレオで巧くいったから同じように正確かは保証の範囲外)

左:クリスタルカートリッジELAC KST2の抵抗ブリッジによる周波数のコントロール(1952)

右:MM型カートリッジMST2は33回転と78回転用のコンパチ仕様(1956)

Grundig社製ラジオの音楽ジャンルに合わせイコライジングしたFern-Dirigent 機能(1955)

④CDをはじめデジタルは音が悪いのか?

これは上記でも散々述べたが、デジタル対応をうたったオーディオ機器でモノラル録音を聴くと、高域がきついか丸まっているかのどっちかのシーソーゲームで、明らかにバランスの悪い音で鳴っていることが多い。

これはモノラル録音のせいではなく、デジタル対応と謳っているステレオスピーカーの大半が、狭いビームで高域のパルス波を繊細に再生するように特化されているためであるが、モノラル録音の時代にはこのパルス波の成分がスクラッチノイズと被るので敬遠されてカットされていたことによる。そして大概のツイーターはパルス波のない録音では空振りして、もったりしたウーハーの音を聴くことになるため、モノラル録音の多くは高域不足で幕引きとなり終了してしまうのだ。正直いえばコーンツイーターで十分だと言わざるを得ない。それよりも中低域から中域までのボーカル域をしっかり再生できるエクステンデッドレンジ・スピーカーを備えることのほうが重要なのだ。

もうひとつの高域が過剰というのは、実際には4~6kHz付近の中高域のことで、当時のマイクのキャラクターとして、子音をきっちり録らないとマイクの役割をなさないお約束があった。その一方では、リミッターやコンプレッサーといった機器をクラシック録音で使用することがなかったため、PA用に設計されていないスピーカーは、突発的な過入力があると悲鳴を上げるのである。これはイコライザーやプリアンプを省略したダイレクト接続したアンプでも、歪みをそのまま増幅するのだから問題を置こしやすい。これがアナログであれば、サーモノイズで場を和ませたり、カートリッジやテープヘッドの磁気ヒステリシスで粘りを与えたり、真空管も高周波のパルス波を鈍らせてくれる(その代わりに中高域のリンギングがキャラクターに乗る)。そうしたトータルなサウンドバランスを見失ったのが1990年代までのデジタル対応機器である。私はこうした余計なノイズを巧くカットするのに、ラジオ用のサンスイトランスを使用している。

◆こんな音で聴けばモノラル録音は台無し(でも高級品だから捨てられない=モノラル録音が悪者扱い)

シャープロールオフ型フィルターのインパルス特性、かつて流行したハードドームツイーター

パルス波はどの楽器にも発生するためポスト&プリエコーの呪いから逃れられない

これらの課題は、モノラル時代のオーディオ設計では普通だったことが、ステレオ時代に入り徐々にネガティブに捉えられるようになり、デジタル時代に入り全く無視されるようになった。ゆえにモノラル・システムは、その本来のバランスを取り戻すべく、ステレオ再生で培ったオーディオ知識からは離れて、今のデジタル音源に合わせて再構築する必要があるように思うのだ。

【新即物主義=アール・デコで彩られたドイツ】

最後に付け加えると、モノラル期のグラモフォンの演奏は、99%がノイエ・ザハリッヒカイト(新即物主義)の洗礼を受けている。いわゆる客観的事実に基づいて物事を判断し価値を定めるという科学的な志向である。ヒンデミットが「世界の調和」という交響作品を書いたとき、それは音楽が天体運動のような大きな法則により成り立っているというギリシア哲学の概念に行き着く。その対義語が「観念的」で、フルトヴェングラーのような即興的なパッションに支配された演奏のことを言う。ところがフルトヴェングラーの戦後のグラモフォン録音は、いわゆる晩年様式というか楽曲の揺るぎない構築性を意識したものだったし、ケンプだってモノラル時代はベルリン楽派の筆頭を仕切っていただけにコチコチの即物的な演奏に徹している。これを黒光りした鋼のように感じるのは早計で、むしろバウハウスのようなモダンアートと同系列なのだと理解すると、もう少しきらびやかなセンスが必要だということになる。それでも新即物主義の絵画にやや陰りがあるのは、ドイツの画家が得てして労働階級へのシンパシーをもっているからで、パリのように高級ブティックで衣装を選ぶような雰囲気とは真逆である。その意味では、演奏家は作曲家と観衆の橋渡しをする奉仕者と考えていると思っていいだろう。

パリやニューヨークよりも洗練された1930年代ドイツのザハリッヒな商業デザイン

ポスター:Jupp Wiertz、列車:Fliegender Hamburger

家具;Harry & Lou Epstein、陶器:C. A. Lehmann & Sohn

Albert Renger=Patzschの新即物主義のアート写真

複雑な社会問題を抱えて表現主義やダダイズムが交錯したドイツ新即物主義絵画

Vier Männer vor Fabriken (Hoerle-Alois Faust-Seiwert,1926)

Öl auf Leinwand(Alexander Kanoldt,1927)

Arbeit schändet(Georg Scholz,1921)

Lesende am FensterGeorg Schrimp, 1925/26)

Selbstbildnis(Eugen Knaus)

やや理解しにくいだろうが、戦後フルトヴェングラーが根城にした1928年建造の映画館ティタニア・パラストをみても、コンクリートで造形された新即物主義の代表的建造物のひとつで、このデザインをアールデコと分類する人の多いことも事実なのだ。ここが映画館だから音響が悪いと言う人も多いが、2000席の広い会場であると共に、建造当時は無声映画のための60人分のオーケストラピットとパイプオルガンを備えていた、一種のオペラハウスに近い構造をもっていた。つまり映画用に建造された多目的ホールであっても、電気的なPA装置で拡声しなければ響かないような代物ではなかったのだ。そういえばフルトヴェングラーもドイツ国内では基本的にはスーツにネクタイ、つまりサラリーマンと同じ恰好でコンサートに臨んでいることが多い。ストラヴィンスキーやバルトークが燕尾服に蝶ネクタイだと何だかモダニストらしくないと感じるのと同じなのだ。フルトヴェングラーが、ヒンデミットやブラッハーといったドイツの新即物主義の作曲家を度々コンサートで取り上げるのも、ドイツ音楽の存亡を賭けて共に闘った同志として当然の成り行きでもあったのだ。

未来都市のような映画館ティタニア・パラスト

こうしたモダニズムの筆頭にあったのは、イタリアの未来派、オランダの新造形主義(STIL誌)、ロシアのシュプレマティズムなどであったが、それらを集結させた研究・教育機関がバウハウスであった。バウハウスそのものは、芸術運動による社会変革を、人が日常で使用する工業製品への応用によって正しく機能させるという解決策を見出していたように見える。例えば北欧デザインの家具などは、バウハウスの流れを汲んで、日用のための心地よい機能性をデザインしている。そのモダニズムの思想のなかに、モノラル期のドイツ・グラモフォンのレコードを当てはめると、その狙いがよりはっきりするだろう。新即物主義の本来の意味である「客観的」という視点を読み違えると、ザッハリッヒのもつ心地よい生活を希求する人間的な営みの本質が分からなくなる。

未来派、新造形主義、シュプレマティズム…モダニズムには国ごとの個性がある

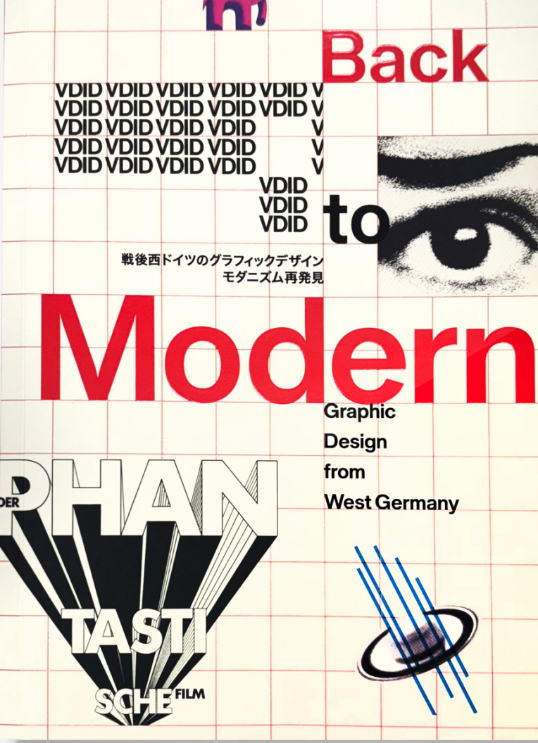

戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見 戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見

(東京都庭園美術館、2025年)

デュッセルドルフのデザイナー2人が1946~90年までの西ドイツの印刷物の断片を集めた展覧会。ルフトハンザ航空、キール・ウィーク(国際ヨットレース)、ミュンヘンオリンピック、自動車カタログ、演奏会ポスター、共産主義文学、政党冊子、映画ポスターなど、シックにまとめたデザインがコレクションされている。特に映画ポスターは、俳優んも顔や映画の名場面をあしらうだけのものではなく、映画の本質をカリカチュアして磨きをかけている点が優れている。

総じてインフォメーションデザインのパイオニアであり優等生と言えば分かりやすいかもしれないが、この用語でさえ英米で1980年代から注目されたのだから、元々地域でのコミュニティ(ゲマインデ)を重視するドイツにおいては、デザインの公共性というのは、生まれた頃から身に染みている事柄でもあるのだろう。そしてデザインを専門にする商業的なデザイン事務所が早くから存在したことの歴史的証言でもある。英米の場合は、出版社や新聞社のなかの一部門として雇われていた時代である。

これらのデザインの特質を表現するために、バウハウスの伝統を継ぐとしているが、バウハウスは世界全体をモダンに改革していく意志を強く抱いた教育機関でありながら、当地で商売としては巧くいかなかったため、こちらは理論より実践のほうを重視した事例とみることができよう。しかし、飛行機、ヨット、自動車、スポーツ、政党、映画など、実践の方向性をみれば、対象となる事物を最初の時点からバウハウス風にデザインしたわけではないのは明らかで、この点においても技術立国であるドイツのエンジニアたちによる工業デザインのほうにも目を配れば、ここで言うモダニズムがどのような価値観をもって形作られたか、もう少し分かり易くなったように思う。つまり、元の利益関係がバラバラに企画された事物を、社会に共通したコモンセンスとして形成するためのプロパガンダとしての機能が、どの側面をもってモダニズムと呼べるかの切り口が何となくボンヤリとしているのだ。そしてそれに代価と名誉を与える社会的な気風の醸成というものも、今では当たり前のことが、いつから進展したのかも分からない。これは日本のデザイン史でも同じことで、インハウス・デザイナーがパトロンの企業名で呼ばれることの課題となっている。この点に関してこの展示会は、ちゃんと作者の明示と来歴を調べている点には関心するほかない。その意味では最初の一歩ということになるだろう。

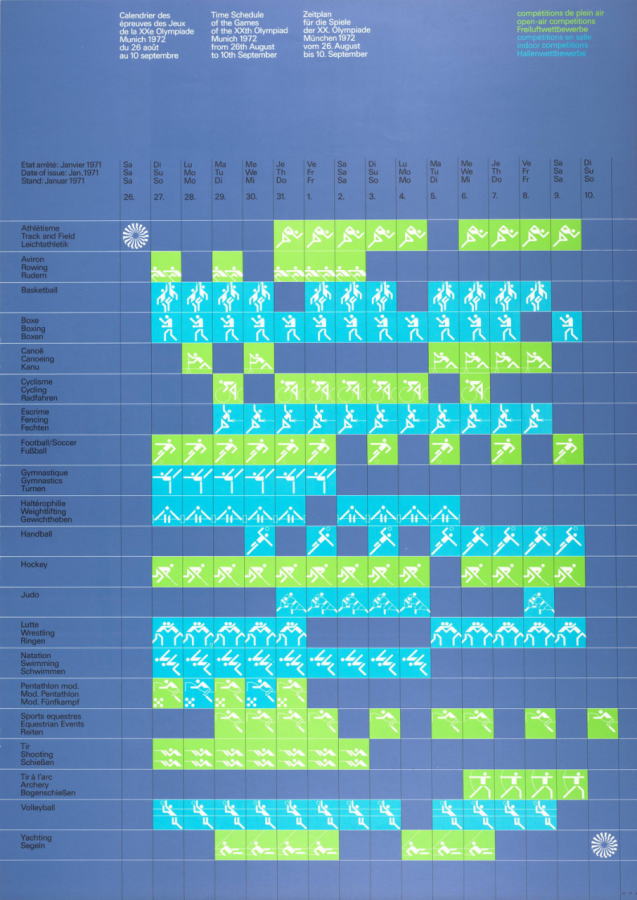

ミュンヘンオリンピック競技日程(オトル・アイヒャー 1972)

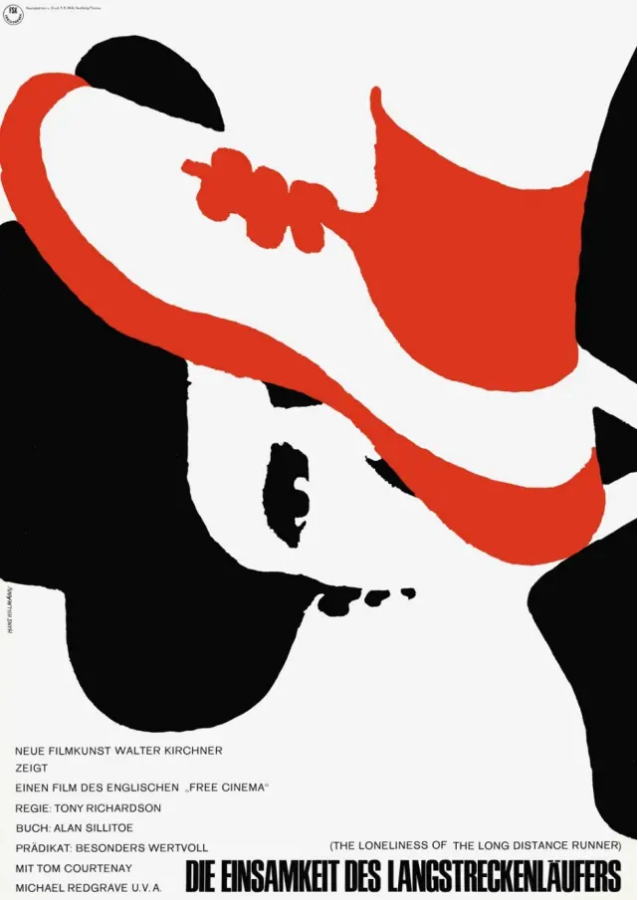

映画「長距離ランナーの孤独」(ハンス・ヒルマン 1966) |

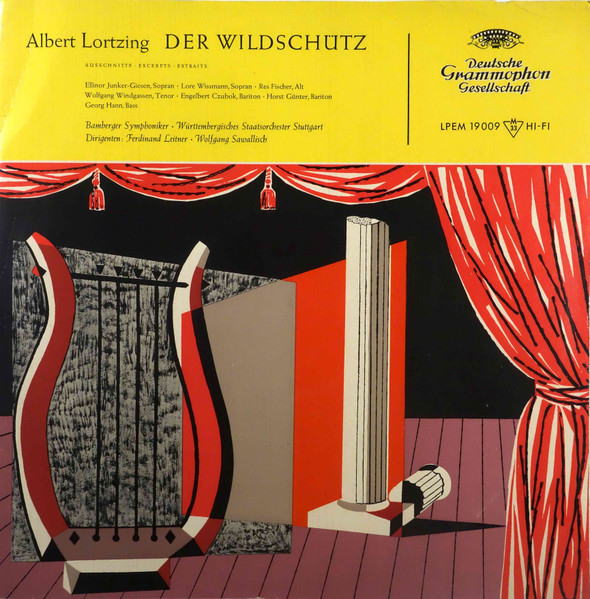

モダンデザインのドイツ・グラモフォン

このような時代に生まれたドイツ・グラモフォンの新即物主義のクラシック音楽は、楽譜の解釈論をアレコレ吟味する古風な批評体系ではなく、鉄筋コンクリートで仕切られた我が家における実用的なレコード鑑賞として考えるべきだと思う。つまり、バロック、古典派、ロマン派の芸術的嗜好の体系ではなく、モダニズムの洗礼を受けた私たちの生活に添った、工業製品としてレコードが提供されていると考えるのが妥当なのだ。

ヘルムート・リリングが活躍したシュトットガルト記念教会(右奥にモダンパイプオルガン)

ゴシックロマンから脱却したヴィーラント・ワーグナーの舞台演出(左:パルジファル、右:神々の黄昏)

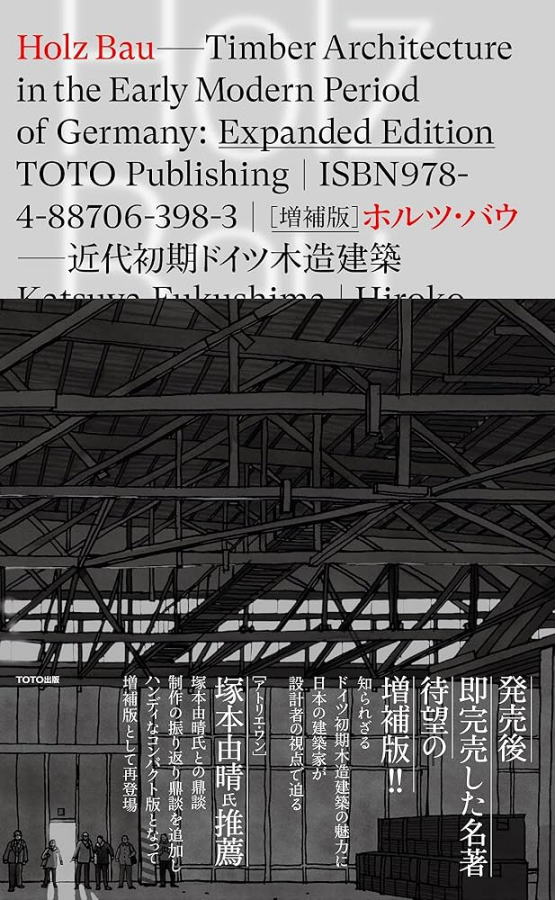

HOLZ BAU 増補版 ホルツ・バウ──近代初期ドイツ木造建築 HOLZ BAU 増補版 ホルツ・バウ──近代初期ドイツ木造建築

(福島加津也ほか 2022)

20世紀前半のドイツの工業的木造建築に関する書籍で、ドイツと言えば鉄とコンクリートのモダン建築のように思われるが、木材を使った公共建築でも綿密な構造設計にもとづく新しい空間を実現していた。よくみれば、それは鉄鋼だとトラス構造であるところを平面的なウェブでギッチリ埋めたアーチであったり、一見するとコンクリートだと見間違うようにモルタル仕上げになっていたり、伝統建築から離れた技法を木材で再現していることが分かる。これがアメリカだとベニヤ板によるユニット化になるわけで、合理性の違いは一目瞭然である。

何が何でも木材で構築しようという熱情は、森林資源を豊富にもつ地域への入植への肩入れでもあり、そのために国外から技術者を会社ごと誘致したケースもある。古くは16世紀から続く東ヨーロッパに向けた開拓事業とも結びついており、このドイツ人入植者と街並み形成が、その後のナチス・ドイツの戦略的な地理と関係していくのだが、個々に見ればそれほど驚異となるものでないことは一目瞭然である。同じ例はアメリカのジャーマンタウンにもあり、そちらはアーミッシュなども含めた質素な生活嗜好で17世紀そのままの風習を堅持している。

こうした生活と産業を一致させる指向は、モダニズムのもうひとつの側面でもあり、人間を働く動物だと定義すればそのまま通用するだろう。これを新即物主義と言うなら、もっと人間的な営みの根源に遡る必要があるように思う。人間はモノではなく、モノを造り出す動物なのだ。

Celle体育館(Otto Hetzer 1907)、ベルリン フリードリヒスハイン教会(Otto Bartning 1949) |

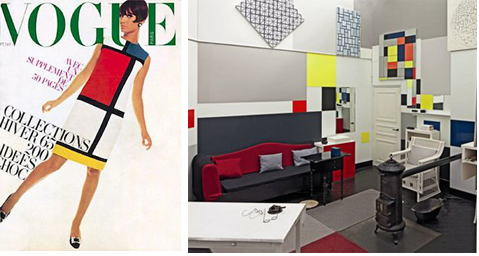

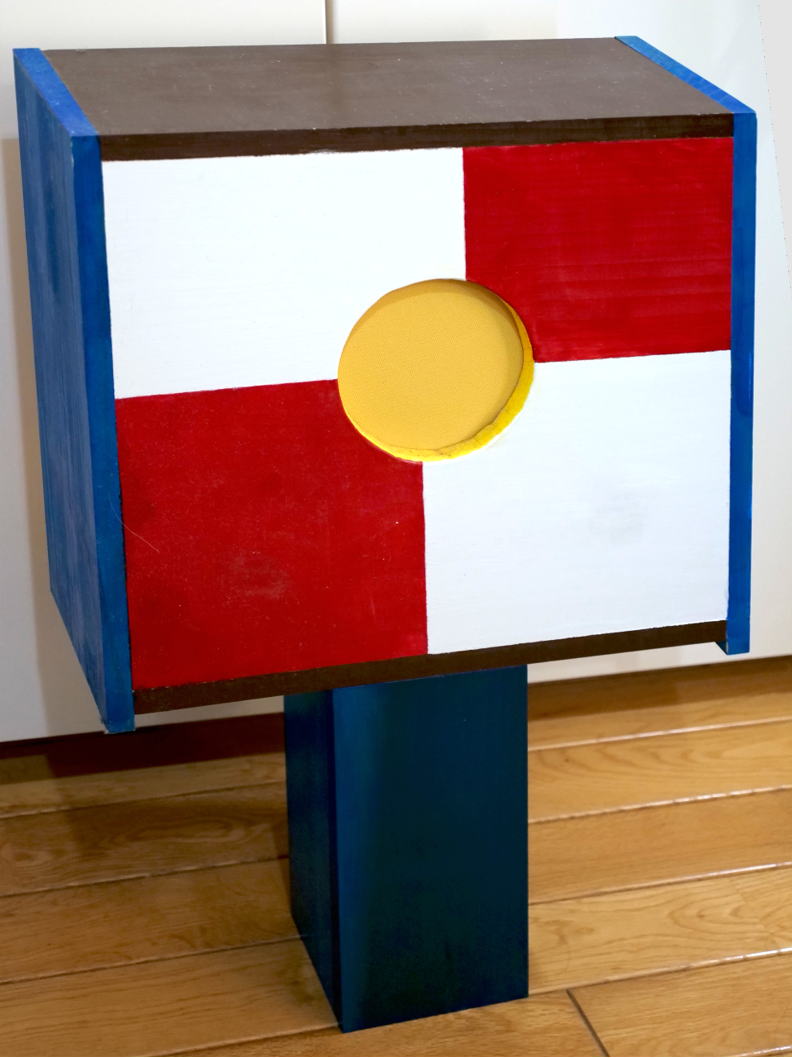

ふと振り返って想うのは、そうした未来志向のモダニズムを満喫するためのデザインが、オーディオ機器になされているか? という疑問である。ゴールドやシルバーでメッキされた電気機器類、木箱に入れることの多いスピーカーなど、あまり練られていないステレオタイプのデザインで溢れかえっているように思えるのだ。私なりにモンドリアンルックでスピーカーをデザインしてみたが、新しくデザインされたバウハウス風のモノたちと並べてみても、それなりに馴染んでいると思っている。

モンドリアンルック(イヴ・サンローラン1965)、モンドリアンのアトリエ(1940年代)、自作スピーカー

Fred Stodder |

Chris Lehrecke |

自作スピーカー |

お洒落な男女が手にしているのは?(1969年ニュージーランド)

※モノラルを愛する人にはこのロゴの使用を許可?しまする

ページ最初へ

|