【仕事をしない余暇の過ごし方】

放っといても昭和100年がやってきた。

お仕事とはその人の本業を表すもので、生業というとおり、生きるためにやっていることである。多くは賃金を伴う職業のことを指すが、かつて主婦というのが職業欄に書けたのは、家族が健康に生きるために必要不可欠なこととして、本来なら家政婦としてお金がもらえるような家事をコツコツやっているからにほかならない。ではそれ以外のことは? それが趣味なのである。つまり生きるために必ずしも必要ではないと思われてしょうがない行為。それが趣味の本質なのである。これをリクリエイションと呼んでもいいかもしれないが、気晴らしという意味合いだけでなく、そこにクリエイティブな何かが潜んでいると思うのだ。

それでお金がもらえないからといって、本格的なものではないというのは間違っている。むしろ趣味に興じている本人のペースで好きにやっているのだから、ほんのオサワリ程度の人からかなり本格的に打ち込んでいる人まで幅が広い。大抵は、それに費やしてる時間とお金が物を言うので、それだけで「なかなか本格的ですね」ということになるのだが、本来は成果を問わないのが趣味なのだ。

同じように無償で行う行為にボランティア活動がある。こちらは大なり小なりの社会貢献という目的が付いてくるので、その世話役をはじめ参加する人は、奉仕活動としての成果がひとつのバロメータになるのだ。例えば学校のPTAのような組織で、ボランティアとしての重責が限界に達するのは、成果主義の記録更新を上塗りした過去の課題の累積を、あまり吟味しないまま引き継がせることをしてきた結果である。なので、ボランティアにも大なり小なりのやりがいがあるにせよ、地域のため人のためと大義名分があるのだ。しかし趣味はそうはいかない。

ところで、ここはオーディオを趣味とするページなので、話題をそちらに移そう。

オーディオにもプロとアマが存在し、プロはオーディオ機器の設計者、音楽ホールやライブステージの音響スタッフ、録音スタジオでの録音エンジニア、それに加えオーディオ雑誌に執筆するオーディオ批評家がいる。これに対しアマチュアは、オーディオ機器の消費者、ライブ演奏の観客、CDやレコードの購買者という感じである。オーディオ批評家の立場は、消費者の立場に立って情報を発信しているので、製品や会場、録音への目線は、実は消費者側に立つ存在と言えるだろう。つまり、プロはアクティブにオーディオを創造する立場=クリエイターとして活動しているのに対し、アマチュアはあくまでも受け身で消費する立場なのである。もちろん、オーディオ機器を自作するアマチュアも居れば、自分でPA機器を持ち込むバンドもあり、録音だって宅録で売り出し用のデモテープをつくる人も居る。つまり誰もが音楽をパブリックに提供しようとするなら、お金がもらえようともらえまいと、自発的なボランティアのような精神で成り立っているのだが、これが音楽そのものに秘められたリクリエイションのもつ底力といってもいいだろう。

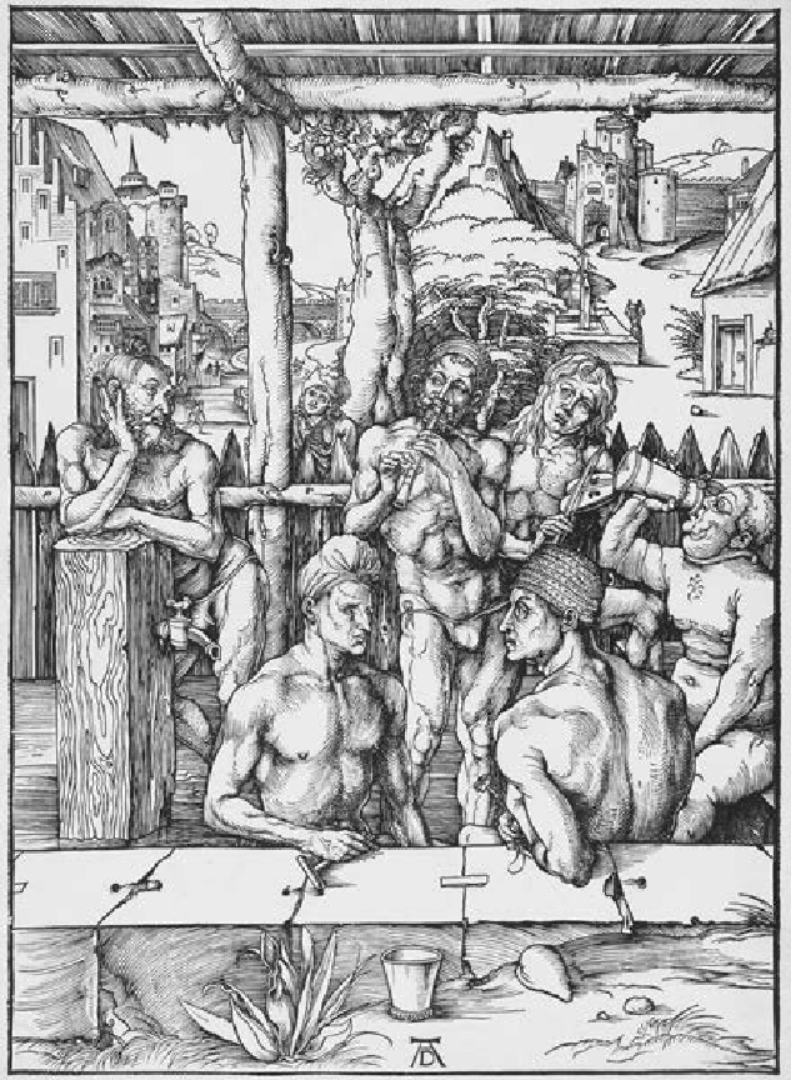

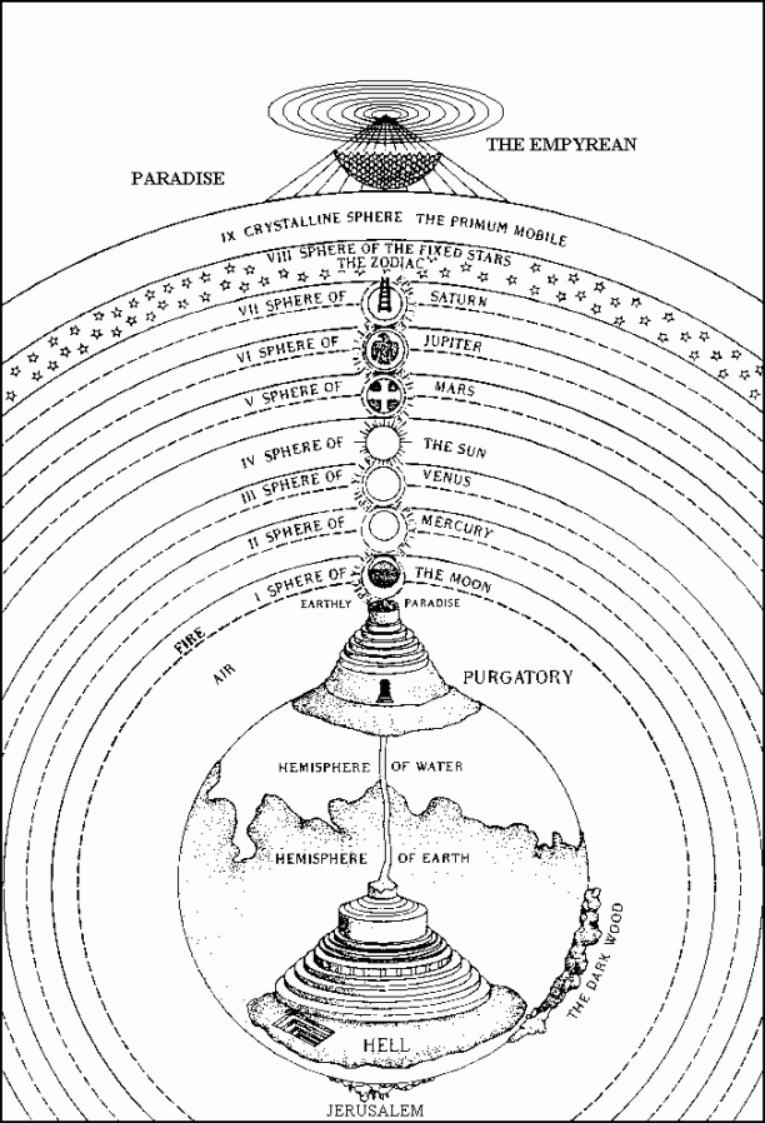

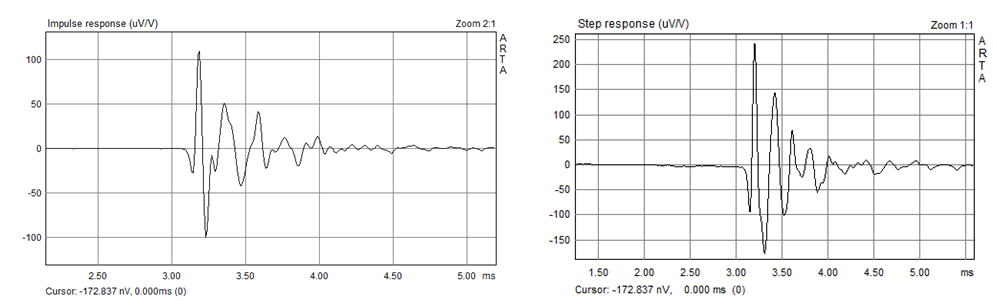

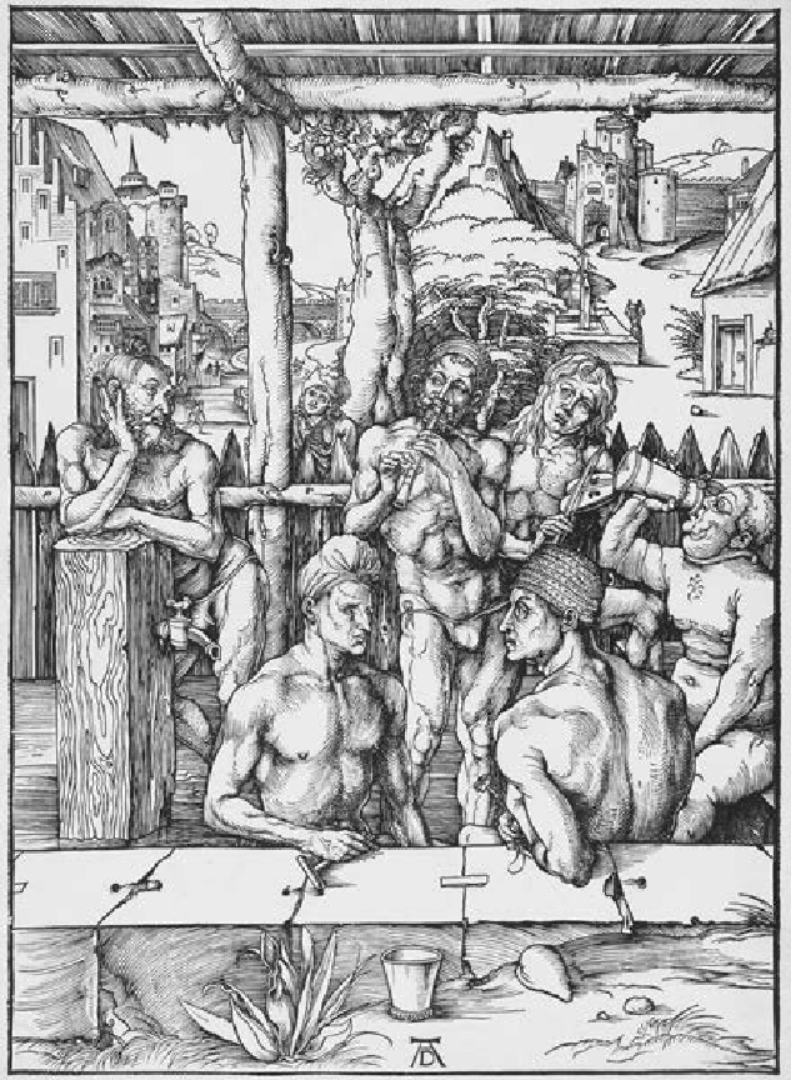

音楽がもたらす時間感覚は、たとえ3分の歌曲だろうが、2時間におよぶオペラであろうが、人生のなかで費やされる雑事に比べれば、非常に濃縮されているといっていいだろう。つまり、生きるためにする様々な仕事の数々、それに対して与えられる賃金や対価に比べ、人間の心にダイレクトに作用するのだ。それは聖アウグスティヌスが警告したように、人間を快楽に溺れさせ、ついには魂を堕落させるような側面をもっているといえるだろう。中世の医学では、温泉治療と共に音楽によってメランコリア(黒胆病)を回復させると信じられていたが、異教の魔女が主導する乱痴気騒ぎもまた音楽のもつ側面とされていた。「ハーメルンの笛吹男」の逸話もまた、放浪楽士という身分の不確かな集団に対する、城塞都市で守っている職制社会(ギルド)からの嫌悪感を示している。つまり音楽の力は、普段の人間がもつ理性や名誉のような社会的機能を踏み越えて飛来してくるのだ。このため音楽は宇宙全体を覆いつくす秩序の一端としてみなされていた。これが現代に移し替えると、レコードの価値を推し量る音楽批評が未だにその価値をもっているのであるが、それは世界の秩序たるビジネスと連動した価値観の創成である。その行く末の危険性をローマ帝国の滅亡とともに思い知った中世ヨーロッパ社会は、浮世の快楽とは全く相反した世捨て人への尊敬との間で強い緊張関係にあったのだ。天国か地獄か、そういう両極端な価値観の間=煉獄を彷徨っていたともいえる。

中世の秋に流行った実用的な音楽

左:デューラー画 公衆浴場、右:ブリューゲル画 農民の結婚式の踊り

天動説をもとに編まれた天体の音楽、ペストの猛威で顕在化した死の舞踏

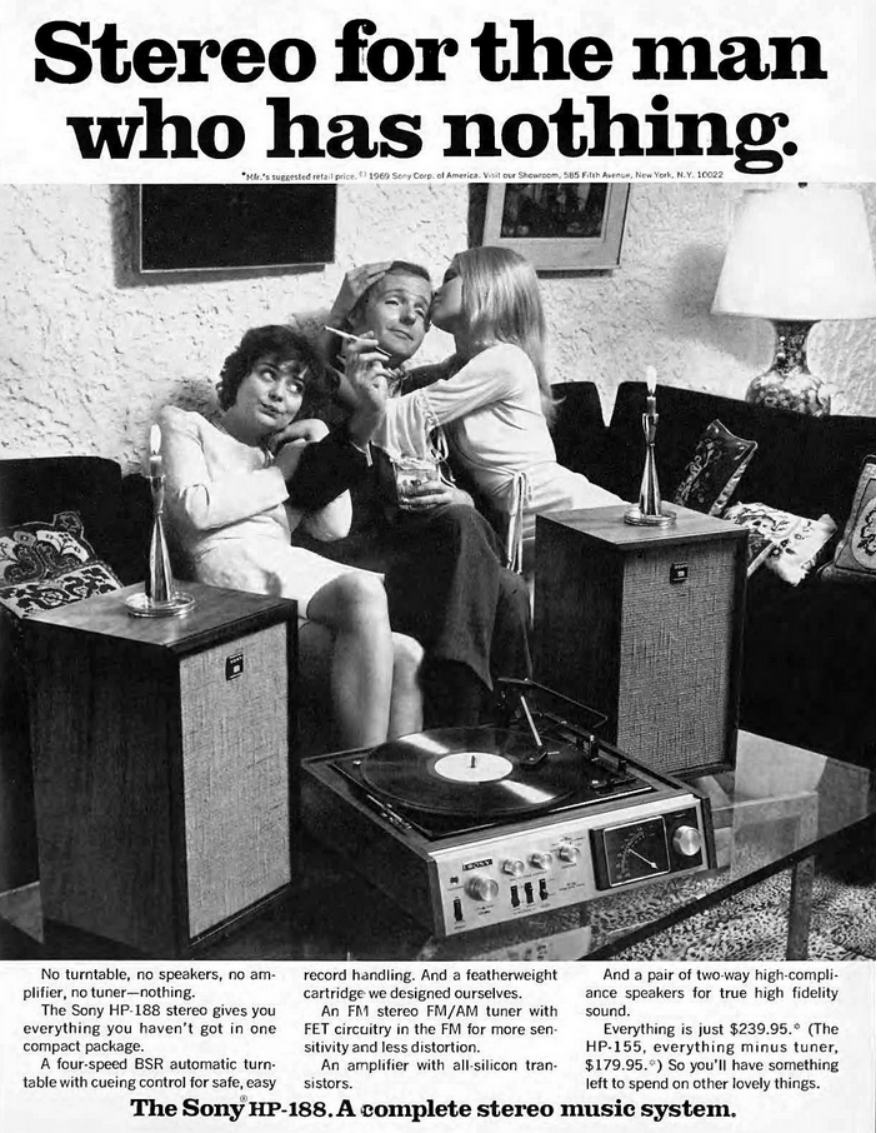

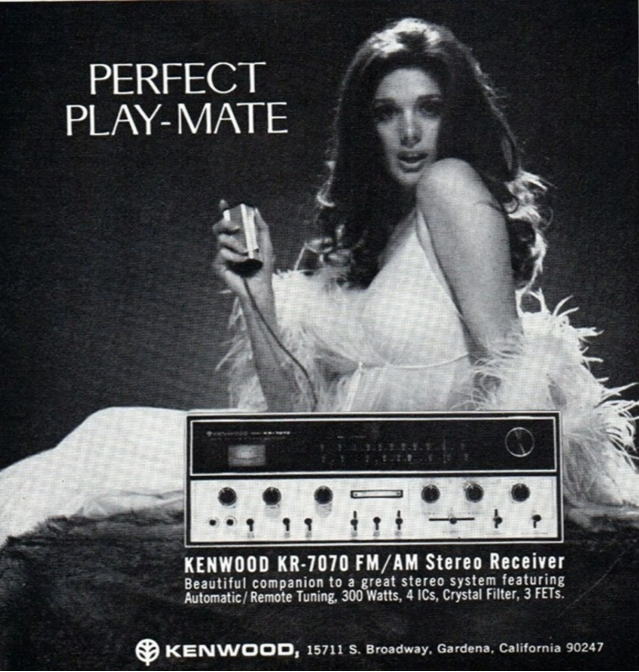

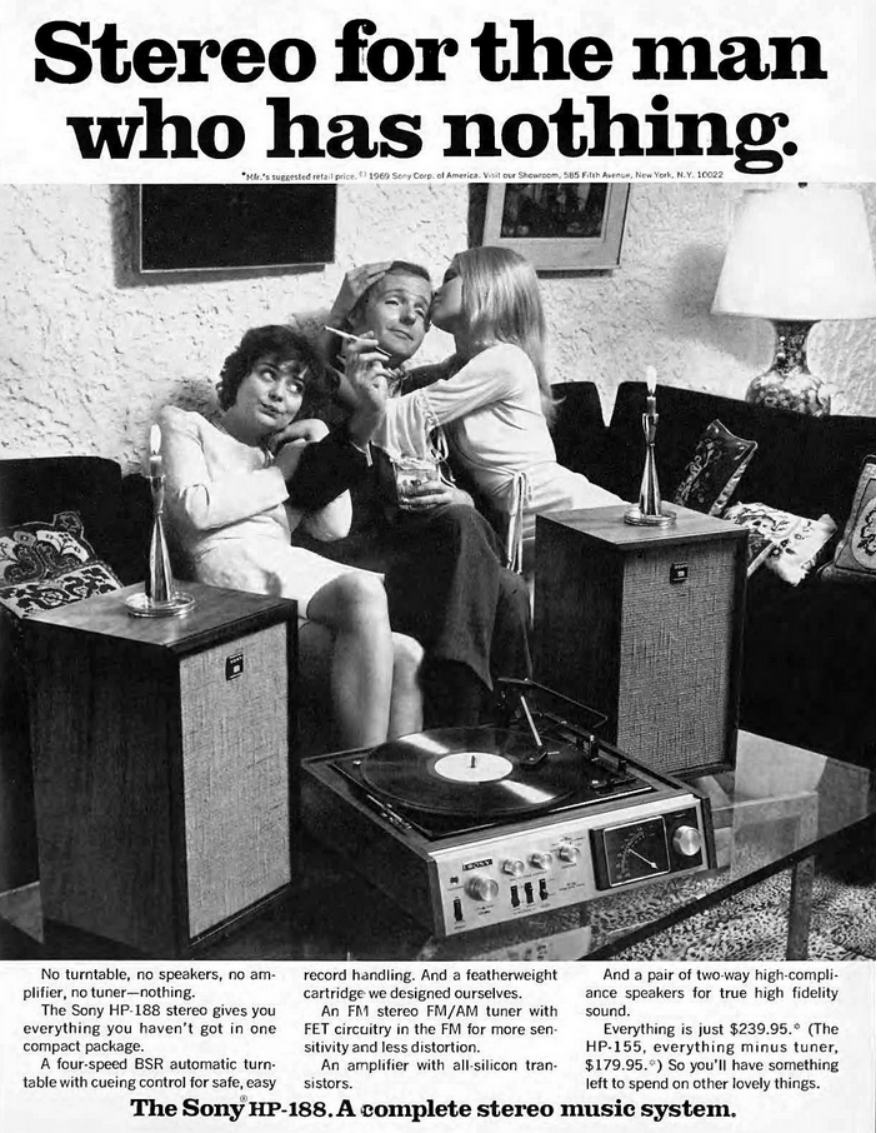

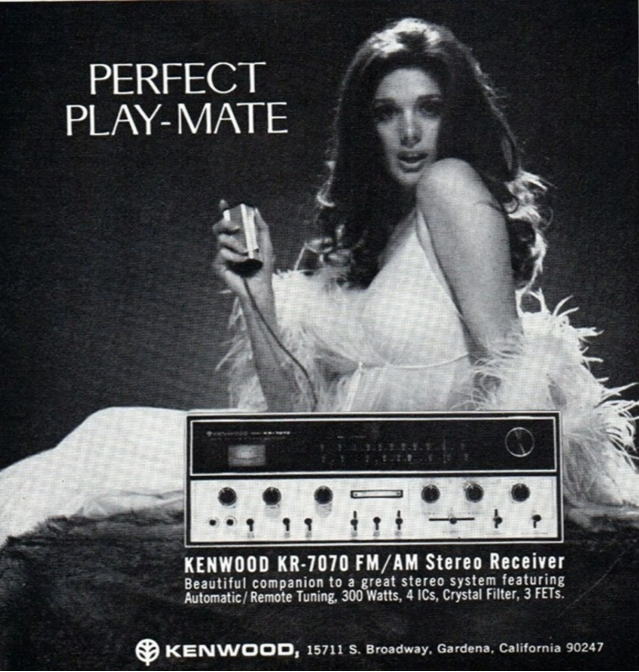

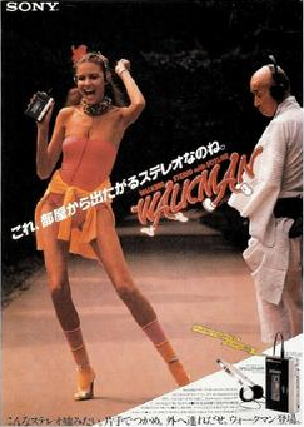

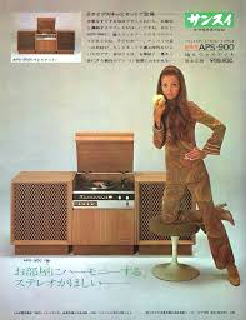

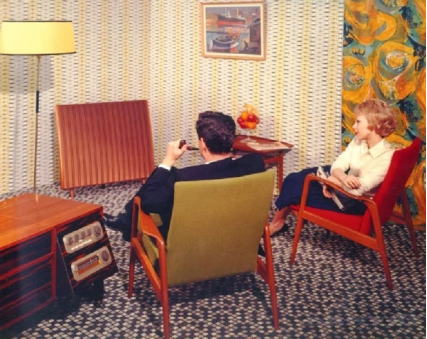

この音楽の原初的な作用に対し、20世紀のオーディオは様々なアプローチを行ってきた。正しく言うなら、音楽のもたらす感動を、繰り返し再現することを目指してきたといえよう。その音の作用を科学的に解明するために発展してきたと言ってもいい。しかし人間の欲とは浅はかなもので、音楽は純粋に音楽としては成り立たない状況もある。高価な個人所有のステレオを買わすには、なんというか、ブランド・ストーリーが欠かせない。それはコンサートホールのS席の音を繰り返し聴けるというものだったり、色恋にまつわる仮想現実的なシチュエーションだったり、音楽以外の+アルファが得られてようやくリアリティを理解できるような感じなのだ。例えば昭和初期のカフェは女中とのダンスがOKな店が軒を連ねたが、純粋にコーヒーを呑みたい人には純喫茶というのが存在したのと同じである。老後になって豪勢なステレオを買おうなんて思いは、まず隠居にふさわしい音楽の在り方について十分吟味してから行動に移すべきである。例えば以下のように、色恋にうつつをぬかすようなことは、年齢的にもはや難しいと思うのが常識であろう。

オーディオのリアリティにおける考察(建前と本音)

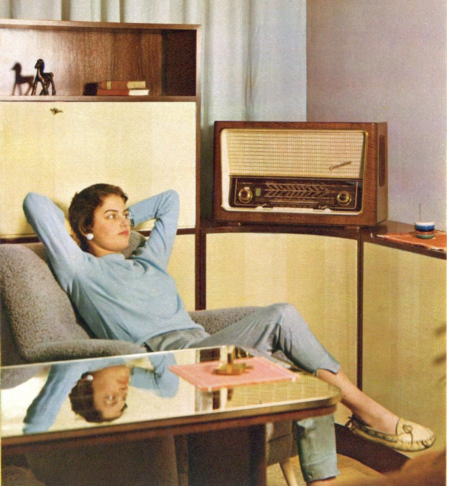

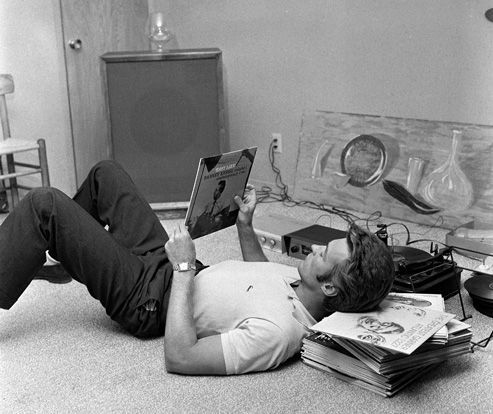

気付いていないかもしれないが、趣味で物事に打ち込んでいる人が擁する時間は、老若男女を問わず、いわば隠居状態なのである。そしてオーディオのもつ本質は、何もしないでぼ~っとして音楽を聴いていることにある。霞を食って生きているという仙人の生き様を天衣無縫と言うが、まさにオーディオはそうあるべきなのだ。どんなに最高級の金銭を注ごうが、手間暇掛けた時間で推し量ろうとしても、何もしない時間の尊さを語れないオーディオは、余暇という人生の半分の価値を見失っている。

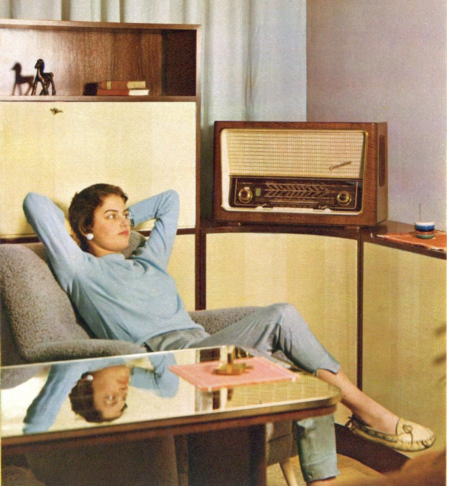

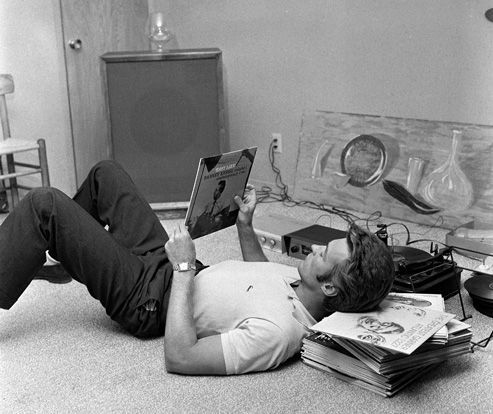

ジーメンスのラジオ・カタログ、ジャズを聴く若きクリント・イーストウッド

さて、私が気にしているのは、ステレオと呼ばれるオーディオ機器は、昭和の中頃に中流家庭が裕福さを推し量るステータスだったのだが、それから半世紀過ぎたころになって、再び熟年層(60代)の人たちにその手ほどきをしようとする動きがないわけでもない、という不思議な企画本が浮いては沈みということを繰り返していることだ。しかし悲しいかな、言っていることは一緒である。地獄の沙汰も金次第というオーディオ身分社会は、相も変わらず健在なのである。でもオーディオの楽しみは、功成り名遂げた人生のセレモニーには収まらない。むしろ隠居という現実に向き合って悠々自適に生きる術を楽しむための道具であるべきだ。この経済の理をくつがえすオーディオ機器について私なりに発言しようというのが、このページの趣旨である。

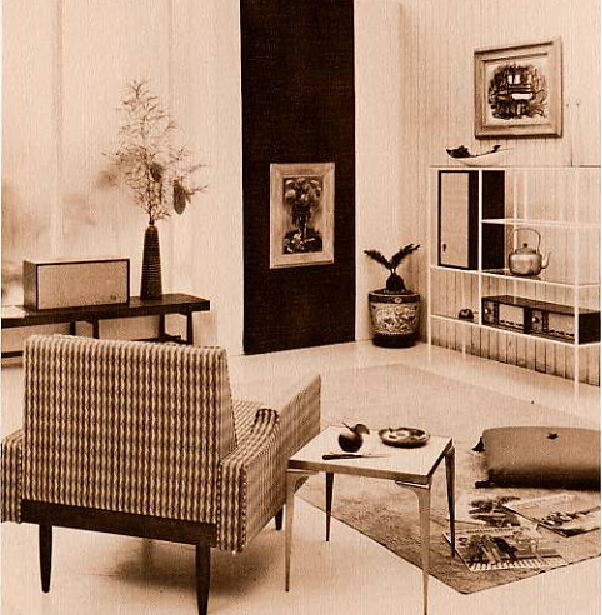

ステレオのあるリビングルームが高度成長期勝ち組の象徴だった昭和の風景

|

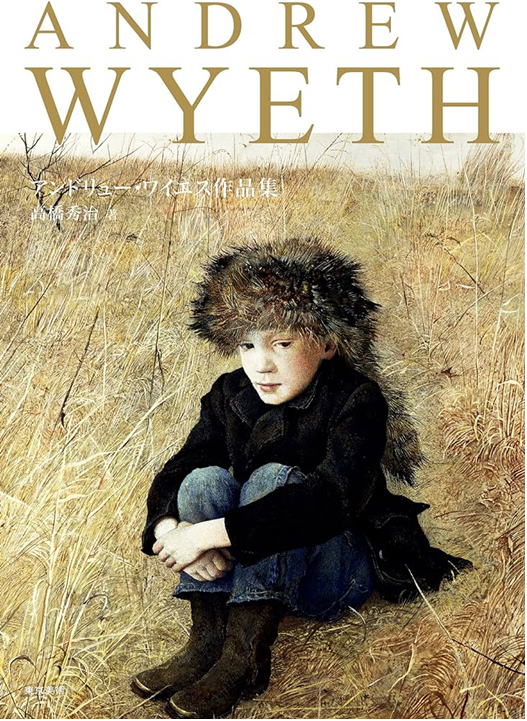

アンドリュー・ワイエス作品集/高橋秀治(2017)

大草原にポツンと建つ一軒家に向かって這っていく女性の印象的な絵画「クリスティーナの世界」で知られる画家の画業を大判で紹介した本だが、この極めてアメリカ的な画家(実際に保守系大統領から何度も表彰されている)の画集としては、日本のこの本が最も充実している。私が実際に観たのは1988年の展覧会だったと思うが、ほの暗い会場でひとつひとつのコーナーが区切られている状態の閉鎖的な展示は、ひとつひとつの作品が小説のように語りかけてくるのに時間を忘れてしまうようだった。中間色で埋め尽くされている繊細な色使いは到底カタログでは出し切れていないので、カタログは買わずに帰ってきたが、この本はその後に発見された個人的な裸婦のモデルを扱った作品も含んでいて、個人的な付き合いを大事にする移民たちの閉鎖的なコミュニティを想起させる。ちなみにワイエスはよくある商業的な肖像画(例えばダリなどはかなり高額な報酬で肖像を描いていた)を副業にもっていたのではなく、あくまでも普通の人々を題材に描いた点でかなりユニークだったといえる。 |

【心が折れそうになったときの隠居音楽】

隠居とは、社会生活のなかで必須と思われる生業を止め、自分だけの時間を過ごすことである。しかしそこに音楽がある場合、それまで培った経験による対話を求めていると言える。つまり、人間は独りになってもなお、心のふれあいを求める生き物といえるだろう。

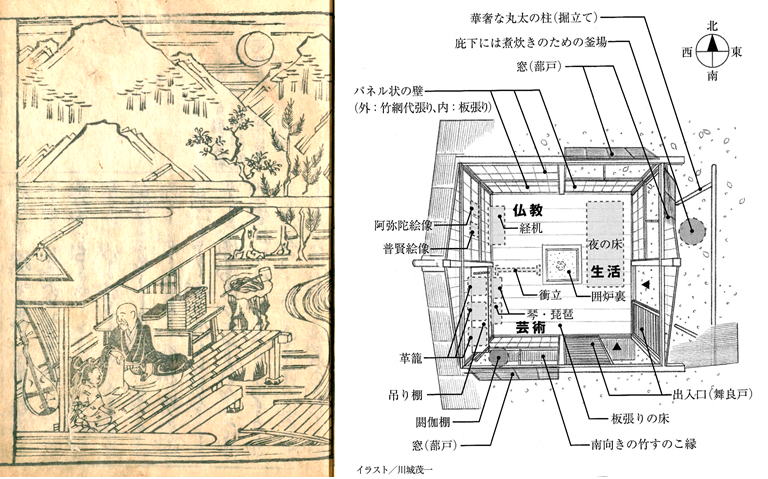

例えばイギリスでチェンバロなどの鍵盤曲のことを「ヴァージナル・ミュージック」と呼ぶが、これは16世紀のエリザベス女王が、夜のひとときを自室で鍵盤曲を弾くことを趣味としていたからだ。そして是非その腕前を聴かせてほしいとの家臣の求めに対し「これは私だけに向けて演奏しているもので、他の人に聴かせるためのものではない」と断固として断ったという。また平安末期の無常観を説いて方丈記をしたためた鴨長明も、その隠遁のあばら家に琵琶と琴とを持ち込んだ。かつては宮廷人としてその腕前も一流であったという長明だが、いざ隠遁するとなった生活必需品のなかに、いつでも手に届く場所に楽器が置いてあったのは意外といえば意外である。しかし浮いては沈む浮草と、弾いては消えゆく撥弦楽器のもつ音色は、どこか相関性のあることに気付く人は少ないかもしれない。このようにパーソナルな音楽は、けして貧しい人のものではなく、むしろ高貴な人が自分だけの時間を取り戻すために愛好していた側面がある。そうした嗜好に特化した考えは、オーディオ業界には少ないというのが実際である。どうしても広大なコンサートホールで、ド迫力のサウンドを聴かせる、というのがステータスになるからである。

地球を手玉に取る女王は孤独な時間も大切にした

誰も観たことはないが、方丈記を元に再現した仮庵の見取り図

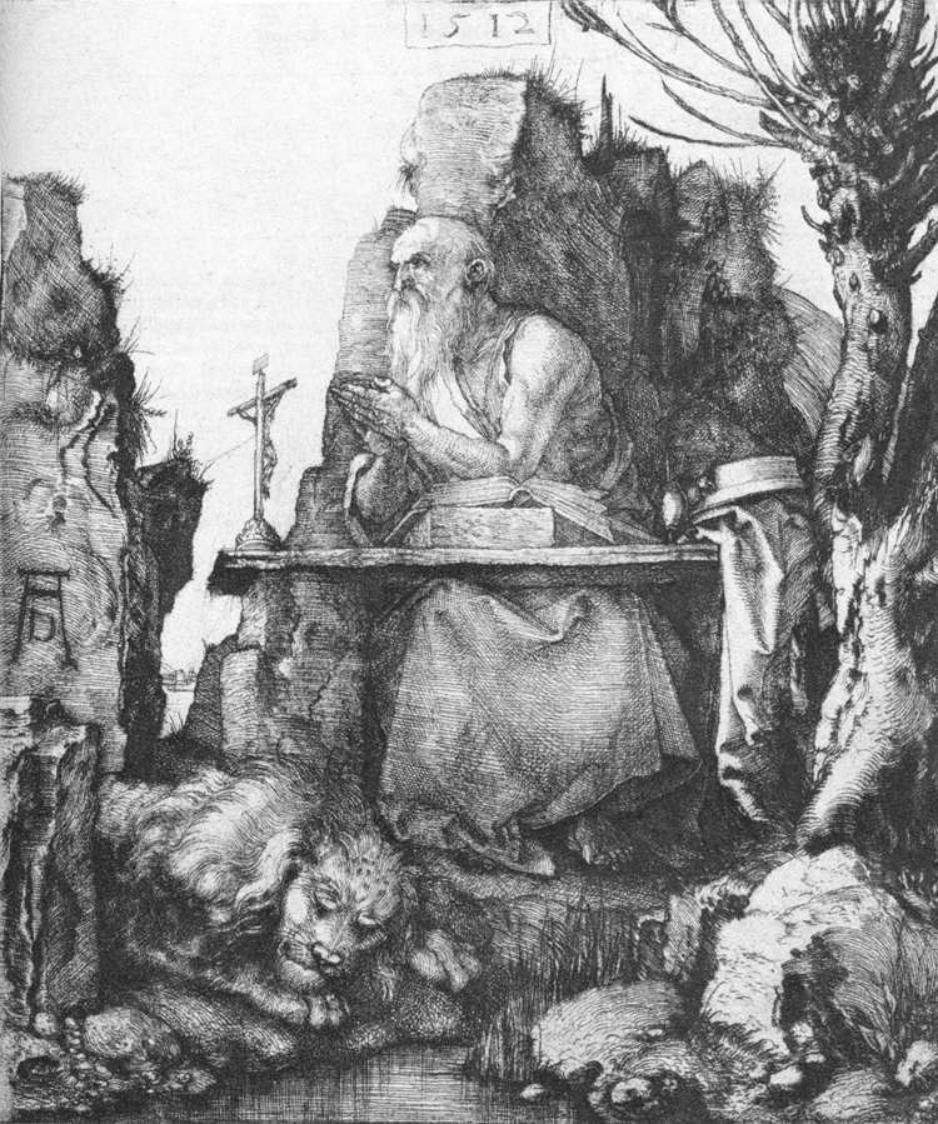

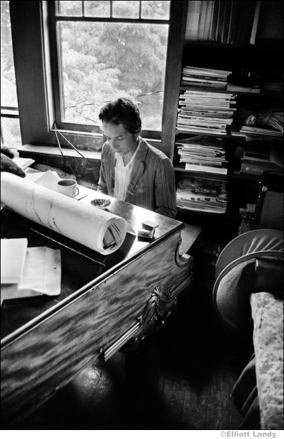

隠居にふさわしい音楽というと、あとは死を待つだけという感じで、レクイエム(永遠の安息)のような音楽を思い浮べるかもしれないが、隠居の達人というのは、意外にも若い時期に巣ごもりのタイミングを弁えており、そこで自分自身と向き合って良い作品を残している。よく「無人島に持っていくレコード」という譬えで、一番大好きな音楽を挙げる企画もあるが、それは隠居とはかけ離れた大迫力のサウンドも含まれるので、そういうものはここでは割愛している。荒野で隠遁生活した過去の聖人でも、ヒエロニムスとアントニウスでは全く様相が異なるのは見てのとおりである。それはウッドストックの森の中に隠遁してたディランと、1970年代の乱痴気騒ぎに見立てたアルバムとの格差と同じようにも映るのだが、地下室がローリング・サンダー・レヴューのツアーへの準備期間だったというシナリオを意識したフェイクだろうと思う。ちょうど共演者だったザ・バンドも解散への下降線を描いていたことも区切りとなる理由にあげられるだろう。いずれにせよ、隠遁すべきタイミングというのは、音楽家にとって命がけの賭けに出ているとみていいのであって、その緊張感が感じられないのは、あえて良い音楽だとも言えないように思う。

中世ヨーロッパにおいて多大な尊敬を集めた隠遁聖人たち

左:デューラー「荒野の聖ヒエロニムス」、右:ブリューゲル「聖アントニウスの誘惑」

1968年にウッドストックに隠遁したボブ・ディランと1970年代的に演出したジャケ絵

もうひとつは、BGMとかムードミュージック、環境音楽(アンビエント)、サティの「家具の音楽」など、力を抜いたリラックスした音楽もあるものの、ガチで造りこまれた音楽であっても、隠居にふさわしい音楽というのはあるのだということは強調しておきたい。それは盆栽いじり、詰将棋のように、いつまでも終わることのない対話にふさわしい内容をもつものなのだ。

時代性で言うと、1950年代まではレコーディングという行為がパブリックなステータスと緊密に結びついていたために、内向きの音楽はそれほど多くないが、1960年代から喧噪を逃れるようなかたちでの音楽の追及がはじまり、1980~90年のデジタル&バブル時代を経て、21世紀に突入して室内における静謐の重要性が認識されたように思う。

以下のリストにワルツ・フォー・デビイもインパネマもないのは、語られすぎて個人的には食傷気味だからだが、そっち系が好きな人がモンポウやイーノを評価しないのに文句を言いたいからでもある。モダンジャズだから特異なセンチメンタリズムも、一歩外に出ると普通にあるのだから、食わず嫌いはもったいない。同じことはECMの美メロ派にも言えるだろうか。少女漫画や韓流ドラマと一緒だと私は思っているが、どちらも真剣なのは変わりない。私が言いたいのは、ひとりの人間のパーソナリティには、それがどのような場所や時代にあっても甲乙がなく平等だと言うことである。ジャズだからクラシックだからというジャンルの殿堂に押し込めるのは、音楽を通じてその人柄に触れパーソナルな関係を築くこととは無駄だと言いたいのである。

ちなみに私はSP盤もEP・LP盤も持っていない。CDを中心としたデジタル・アーカイヴ派なので、アナログ機器の話はないのであしからず。デジタルの音が嫌いな人は、そもそもオーディオ機器がアナログだということを知らないという無知をさらしているだけだ。

|

ミシシッピー・ジョン・ハート/1928セッション

え~と完全にジャケ買いです。しかし絵をよく見ると、牧場の牛にパイプ椅子なんて、時代考証などいっさい抜きの1960年代の牧歌的風景。戦前のブルースといえば、悪魔のクロスロード伝説のあるロバート・ジョンソンや、綿花農園労働者だったチャーリー・パットン親父が挙げられるが、このブルース歌手はやさしい猫撫で声で歌い上げるため、どちらかというとフォーク歌手の間で話題になって1960年代に入って再デビューした。でも当時はフォークもブルースもそれらしいジャンル分けはしてなかったし、どこからプロでどこまでアマチュアなんて区分も曖昧だった。そういう自然体の歌が偶然吹き込まれたのが千載一遇の機会だったと判る。 |

|

ジャンゴ・イン・ローマ1949-50

第二次世界大戦中、ロマ系でジャズ奏者だったためナチス政権に追われて、ヨーロッパ中を流浪しながら潜伏していたジャンゴ・ラインハルトだが、このセッションは戦後にローマで旧友のステファン・グラッペリと再開した折に、アセテート盤で収録したプライベート録音である。その後RCAから抜粋盤「ジャンゴロジー」が出たが、このCD4枚組はその全セッションを収録したものである。初期のアコースティック楽器を使ったSP盤も良かったが、エレアコに切り替えた後のジャンゴの演奏も弘法筆を選ばずの諺どおり、その後のジャズギターの最高のマスターピースになっている。実は戦後にテープレコーダーをいち早く手にしたビング・クロスビーは何とかレコーディングしようと、賞金を掛けてジャンゴの行方を探したのだがとうとう見つからず、代わりにこの録音の存在が後に公表されるようになった。常に自由奔放な生き方を愛し、天衣無縫な芸風を失わなかったジャンゴの生き様が、ひとときの時間に結晶している感じでもある。 |

|

スクリャービン:ピアノ作品集/N.ネイガウス(1947-53)

最初のピアノ協奏曲を抜いての独奏曲での評価である。本来ならウゴルスキの新盤を挙げるべきだろうが、あえて旧ソ連時代のネイガウス父のモノラル録音を紹介する。そもそもスクリャービンがロシア音楽史上最大の神秘主義者であるのに加え、スターリン存命中の社会主義リアリズムで真っ赤に染まった戦後ソ連の状況で、どうやってミステリアスなロマンを語り得るのか、ここが重要な鍵のような気がする。実際にこの録音がこれだけまとまって残ったのは奇跡に近く、スクリャービンが死んで40年も経たないうちに劇的に変化した政治体制と、その微かな記憶を辿る思索的な旅のような感じにもとれ、それが死者との交信ともとれる不思議な味わいを醸し出してる。 |

|

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ全集/ケンプ(1951, 56)

ケンプの弾くベートーヴェンで有名なのはファンタジーの表出に秀でたステレオ録音のほうだが、ここでは戦前のベルリン楽派の強固な造形性を代表する演奏としてモノラル録音のほうを挙げる。ほとんどの録音年が1951年というのが微妙で、この時期に生じたSP盤からLPへの切り替えに遭遇して、やや不利な立場にあるように思う。人によってはベーゼンドルファーの音色だからくすんでいるとか、色々な憶測が立っているが、ハノーファースタジオなのでハンブルク・スタインウェイだろうと思う。セッションもコンサートホールのように開かれた音響ではなく、むしろ書斎で小説を読むような思索的な表現が目立つが、最近になってモノラル録音の再生環境が整ってきたので、この録音が室内楽的な精緻さをもつ点で、ポリーニに負けないスタイリッシュな演奏であることがようやく理解できるようになった。例えばブレンデルが評したように、当時のケンプはブレンデルがコメントしたように「リストの『小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ』をミスタッチなしで録音することに成功した最初のピアニスト」という新即物主義の筆頭でもあったのだ。逆の見方をすれば、ここでやり尽くすことはやり尽くしたので、後年のロマン派風情にシフトしたのかと思うくらいである。 |

|

ウィーン・コンチェルトハウスSQ:ハイドン四重奏曲集(1957~59)

録音は良くないのになぜか惹かれて聴き続けている録音である。墺プライザーはORF(オーストリア放送協会)のアルヒーフをほぼ独占的に販売してきた実績がある一方で、今でもモニター環境にアルテック604Eをはじめヴィンテージ機材を用いており、結果的には高域の丸いカマボコ型のサウンドをずっとリリースし続けている。これもオーディオ環境をモノラル録音用に見直すことで、ベコベコの輸入LPをせっせこ集めていた時代を思い起こさせる艶やかな音が再現できた。この四重奏団の録音は米ウェストミンスターでの鮮明な録音のほうが知られ、墺プライザーのほうは再発されないまま記憶のかなたにあるものの、ウェストミンスター盤が余所行きのスーツケースを担いだビジネスマン風だとすれば、プライザー盤は地場のワインを片手に田舎の郷土料理を嗜んでいるようなリラックスした風情がある。もともとウィーンの甘いショコラのようなポルタメントが魅力の演奏だが、同郷のよしみのような息の合った機能性も兼ね備えた点がなければ、ハイドンらしい襟を正したユーモアは伝わりにくかっただろう。 |

|

プーランク自作自演集(1957,59)

プーランク自身がピアノ伴奏をした室内楽曲集で、オーボエとファゴットのための三重奏曲(1926)から晩年の傑作フルートソナタ(1957)まで、フランス勢の演奏家に囲まれて和気あいあいと演奏している。この時代のプーランクは、作曲人生の集大成とばかりオペラの作曲を手掛け、そちらの録音のほうも結構いい感じで残っているのだが、個人的にはパリの街中にあるアパルトマンをふと訪れたようなこのアルバムの親密な雰囲気が好きである。プーランクのピアノは、米コロンビアでのストイックなピアノ独奏とは違い、ペダルを多用した緩い感じのタッチで、少し哀愁を帯びた表情が何とも言えず愛くるしい。ちなみにさり気なく飾ってあるジャケ絵は、ホアン・ミロがカンタータ「仮面舞踏会」(1932)のこの録音のために描いてくれたオリジナルデザインである。 |

|

ボブ・ディラン The Witmark Demos(1962-64)

ディランがデビュー仕立ての頃、音楽出版社への著作権登録のために宅録したアセテート盤などを掻き集めたブートレグシリーズの一環で、一部テープ録音も含まれていると思うが丁寧に復刻されており、家庭で聴くディランという親近感の湧く距離感が心地いい。ローファイ仕様での録音は、かつてのSP盤時代のデルタブルースの黒人歌手たちのデジャヴとして重なり、おそらくダミ声もまねて効果を確かめているようにも思える。フォークの貴公子と言われ、多くのコンサートで引っ張りだこだったライヴと比べると、ルームガウンを着たままのディランがそっちにいて、無心にタイプライターに向かって自分の夢を画いているような感じだ。これがリリースされた当時はこれで公式ブートレグも打ち止めと思わせる捨て駒のような雰囲気が漂ったが、結局廉価版でのリイシューとなって長寿アルバムとなっているのがなんとも微笑ましい限り。

ちなみに本当に隠遁した1968年にザ・バンドとプライベート録音したベースメントテープのほうがふさわしいと思うだろうが、実はあれはあれで次に打つ手をかなり狙いを定めて吹き込んでいたように思う。本当はカリスマ的なパフォーマーよりも、大衆にいつまでも歌い継がれる本当のフォークソングを書きたかったのではないかと思う節がある。その思いはデビュー当時のほうが強かったように感じる。 |

|

ソロ・ムンク(1965)

「左手で4分音をさぐるピアニスト」と呼ばれた孤高のジャズ・ピアニスト セオニアス・ムンクの3度目のソロ・ピアノ・アルバムだが、米コロンビアに移籍した後のムンクは、ビバップ最前線にいたリバーサイド時代の緊張感が一気に抜けて、何となく聞き逃している感じがしないでもない。だが、このアルバムのシュールな飛行機乗りの姿とヘタウマなピアノにはいつ聴いても心が癒される。おそらくムンク自身が患っていた躁鬱との関連もあるのだろうか、何か手を動かしていないと落ち着かない気持ちを抑えて、黙々とピアノに向き合って自問自答しているように感じるのだ。自分のやってることが上手くいかず心が折れそうになるとき、何となく手にするアルバムである。 |

|

オーティス・レディング/シングス・ソウル・バラード(1965)

レディングの歌い口はとても独特で、言葉を噛みしめ呻くように声を出すのだが、その声になるかならないかの間に漂うオフビートが、なんともソウルらしい味わいを出している。スタックス・スタジオは場末の映画館を改造したスタジオで、そこに残されていた巨大なAltec

A5スピーカーで、これまた爆音でプレイバックしていた。このため拡販を受け持っていたアトランティック・レコードから「ボーカルの音が遠い」と再三苦情が出たが、今となっては繊細なボーカルをそのまま残した英断に感謝しよう。 |

|

スウィングル・シンガーズ:ジャズ・セバスチャン・バッハ Vol.2(1968)

バッハの曲を8声のアカペラに編曲した超名演。Vol.1が初恋のような春を感じさせるとするなら、Vol.2は別れの秋という感じに仕上がっている。祈りという面では、バッハの曲はそれ自体に宗教的なメタファで覆い尽くされているように思われているが、原曲オリジナルの楽器構成よりも、他の楽器に編曲したときのほうが、バッハの魅力に対する概念的な抽出に優れているようにみえる。これはバッハの曲の音響構造が、楽器の音色によらず強固であることと合わせて、編曲時の演奏者の工夫次第でバッハの音楽語法そのものを、自分の内在的なものに引き寄せることに成功しているからである。この場合は、編曲を通じた思索の過程が、演奏者に静寂を与えていると言えよう。 |

|

「さよならを教えて」/フランソワーズ・アルディ(1968)

ゴダール映画の女優としても活躍しながら、時代に流されない独特な語り口でモノローグ的にまとめたアルバム。ややアンニュイな雰囲気で流れる楽曲は、ちょっと聴きだとオサレ系のフレンチ・ポップスと同じ文脈で考えがちだが、五月危機の只中にあったフランスの混沌ぶりを思うと、単なるゲンズナブール男爵のマネキンではないことはすぐに判る。やや深めのエコーに隠れた素顔は、単に美しい思い出のようにピンボケのお花畑ではなく、まるで別れ際に雨の中のガラス越しにみる恋人のような、おぼろげでいて印象深い切なさに満ちている。それは理解してあげられなかった心の傷への後悔が一気に押し寄せるような瞬間でもある。 |

|

み空/金延幸子(1972)

歌手の個性があまりにも強いため、プロデュースを細野晴臣さんが買って出て演奏のバックに はっぴいえんど のメンツが参加していることには、あまり言及されない。URCならではのアングラな時間が流れるが、はすっぱな純情とでも言うような、野草のつぶやき声が集められている。時折聞こえるアコギにビブラフォン(木琴)という組合せは、アフリカン・ポップスの先取りでは?

と思われるくらいアッケラカンとしていて、自由っていいなとつくづく感じる。 |

|

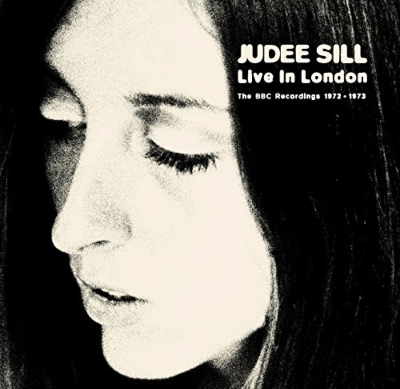

ジュディ・シル/BBC Recordings(1972~73)

異形のゴスペルシンガー、ジュディ・シルの弾き語りスタジオライブ。イギリスに移住した時期のもので、時折ダジャレを噛ますのだが聞きに来た観衆の反応がイマイチで、それだけに歌に込めた感情移入が半端でない。正規アルバムがオケをバックに厚化粧な造りなのに対し、こちらはシンプルな弾き語りで、むしろシルの繊細な声使いがクローズアップされ、完成された世界を感じさせる。当時のイギリスは、ハード・ロック、サイケ、プログレなど新しい楽曲が次々に出たが、そういうものに疲れた人々を癒す方向も模索されていた。21世紀に入って、その良さが再認識されたと言っていいだろう。 |

|

モンポウ:ピアノ作品集(1974)

19世紀末から20世紀後半までに生きたスペインの作曲家だが、フォーレのピアノ作品に魅了されて以後、いわゆるアヴァンギャルドの道は歩まず、20世紀初頭から作曲スタイルを全く変えずに引きこもってしまった人である。その沈黙の深さは晩年に残した自作自演のピアノ曲に現れており、スペインのもつ神秘性を最もうまく表現している。孤独で瞑想的というと、音楽表現にはむしろ向かないように思うが、それを自然とやってのける偉大な精神の軌跡でもある。

|

|

グリーグ:抒情小曲集/エミール・ギレリス(1974)

ギレリスの師匠のネイガウスは、第一次大戦前にウィーンやベルリンでゴドフスキーに入門して研鑽したピアニストで、シマノフスキー、スクリャービンと同じ時代に生きた人でもあった。

ギレリスは1950年代に西側デビューしたとき、鉄のカーテンの向こうからきた鋼鉄のピアニストという異名をもったが、1970年代に入るとそのレッテルを返上するかのように、師匠譲りのリリシズムと構成力のバランスのとれた演奏を録音するようになった。グリーグは、そういう意味ではコンサート・プログラムには乗りにくいものの、19世紀末の穏やかな時間の流れを伝えるレコードならではの素晴らしい体験を残す名盤である。

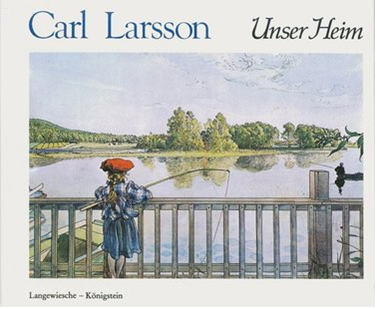

そして何よりも、スウェーデンのカール・ラーションの家族画をあしらったジャケ絵が、この演奏の全てを物語っている。淡い水彩画に浮かぶ画家の妻の姿は、浮世絵を彷彿とさせる大胆な構図で大輪の花に囲まれ、ふと振り向いたときの幸せそうな表情を見事に捉えている。これがハンマースホイの絵だったら、全く別な印象をもったことだろう。 |

|

ケルン・コンサート/キース・ジャレット(1975)

この録音をはじめて聴いたときは、なんて孤独は美しいことかと感嘆していたのだが、今聴き返してみると、むしろ暖かい観衆との幸福な結び付きのほうの印象が強い。というのも、クラシックの大ホールをピアノ即興だけで観客を埋めるというビジネス的な敷居の高さが宣伝される一方で、むしろポップス寄りのキーボード奏者にカミングアウトしたジャズピアニストの姿が見えてしまうからだ。それは同じ時代のプログレや電子音楽家が既にやっていたことなのだが、音量規模と聴いている視聴者層の違いから話題として上らないだけに過ぎない。それはエレキギターを演奏するのでフォーク・フェスに出られなかった黒人ブルース歌手にも似た古い慣習である。一方で、この録音がヨーロピアン・ジャズの方向性を決定付けたのも確かで、リリシズムという女性的な繊細さをもってしても、ジャズはジャズで在り続けるという別の信念も感じられる。そのピアノを弾く以外に何でもない無垢な自分を模索している姿こそが、このパフォーマンスの立ち位置なのだが、傑出した個性だけを崇める周囲のざわめきが災いしていると思う。このざわめきに向かって自己を解放したこと自体が、あざといサクセスストーリーを決定してしまってして、もともとあったはずの「ハーメルンの笛吹き男」や「さまよえるオランダ人」のような放浪者の悲劇を作り出すまでには至ってないように感じるのは、冷戦終了後のヨーロッパの魑魅魍魎とした状況を知っているからだろう。ちなみにステレオで聴くと、部屋全体がピアノに呑み込まれたような独特の音場になるが、モノラルに仕立て直すと、ピアノの前に独り座る孤独な男の姿が浮かび上がる。暖かい拍手に包まれるコンサートではなく、「ピアノと私」だけが存在する世界に入り込むのだ。 |

|

ミュージック・フォー・エアポート/ブライアン・イーノ(1978)

環境音楽の第一号として発表された空港ロビーのためのBGM音楽。ミニマル音楽をポップスのヒット曲の領域まで押し上げたアルバムとしても知られるが、空間デザインの一環としてマリー・シェーファーなどが提唱した音環境デザイン(サウンドスケープ)にもつながる、オーディオにおけるフューチャーリズムの結晶のようなものだ。それは機内の酸素濃度を保ちながら宇宙空間まで最速で飛ぶジェット機のなかで、無音の空間に残る機内の空気の存在を知らせるために鳴り響く確認信号のようにも思える。絡み合う音の時間的な重なり合いの違いは、地上との時間的な流れの違いを象徴してるように聞こえ、約10分の無重力空間の旅に誘っているようだ。このアルバムは1980年代以降のニューエイジ音楽の更盛と重ね合わされるが、むしろ空港ロビーという商業施設をテーマに置いた時点で、それまでの人間の隠された才能を引き出すニューエイジ思想との決別を意味しており、二重の意味で70年代のポップカルチャーからの離脱を宣言したのである。 |

|

谷山浩子:もうひとりのアリス(1978)

昔話=ファンタジーの世界でキャラが勝手にあれこれ話し始めた結果こうなったという、何の変哲もないアルバムである。ところが同じ時期のキャニオン・レコードには中島みゆきが昇り龍のように失恋ビームをまき散らしており、そこでアリスはおろか白雪姫の継母まで迷惑そうな顔でひねくれている。曲想は「みんなのうた」にも出てきそうな童謡のスタンダードのようなものだが、当時の肉食系男女には全くウケなかった。メイド服もゴスロリも(もちろんツンデレも)まだ存在しないこの時代、ドレスを着られるのはアイドルと魔女っ娘くらしかいなかったのだ。しかし石の上にも三年という言葉のとおり、周囲の圧力に屈してラブソングを少し書いたあとは、初心のままでファンタジーの世界を現在も画き続けている。このアルバムと前作の楽曲は、後のアルバムでもときどき再録音しており、楽曲がすでにクラシカルなフォルムをもっていたことを伺わせる。きっと彼女のなかの時間も絵本と同じように止まったままで、そして幼い頃の気持ちも同じように、変わらないまま絵本のなかで生き続けるのである。 |

|

フィールド:夜想曲集/ジョアンナ・リーチ(1991)

アイルランド出身のジョン・フィールドは、師匠のクレメンティと共に演奏旅行に出かけた先のロシアに留まり、1812年から死ぬ前年の1836年までこの幻想的な小品集を出版した。ショパンの同名曲の先駆けとして知られているものだが、むしろロシア・ピアノ楽派への影響のほうがずっと大きいかもしれない。死後に夜想曲の全曲譜を編纂したリストが評した「静かな溜息が歌のように流れ、そっと泣きぬれて甘美な憂いのうちに消えていく」という絶妙なハーモニーの移り変わりは、それまで全く誰も想像だにしなかったピアニズムだったらしい。こうした近代ピアノの視点からみて立派なプレイエル製グランドピアノでの演奏を思い浮かべがちだが、ここでは19世紀初頭の3台のスクエア・ピアノを使って演奏されており、ちょっとした家庭の団欒に招かれたようなハートフルな雰囲気に包まれる。もともとノクターンの意味はカトリックの晩祷を意味するもので、その瞑想的な命名のセンスが光っている。 |

|

Life/カーディガンズ(1995)

スウェーディッシュ・ポップのテーマソングのような存在で、爽やかさNo.1という感じ。この後のラブフールでとどめを刺したという感じで、それだけに年齢とともにイメチェンを図るのが難しかったと思う。その後は同じような毛色で、日本のBonnie

Pinkをプロデュースするなど、意外に日本のポップシーンに深く関わっている。当時は結構ハイテンポな曲に聞こえたが、今あらためて聴くとかなり緩めに流して、誰でもリズムが取れるように中堅なところを選んでいるように思うが、意外に生ドラムがしっかりした骨格のいいサウンドだ。 |

|

EPO/UVA(1995)

1980年代のコマーシャルソングで一世を風靡してシティポップを代表するシンガーだったEPOが、デビュー15周年を節目に、Choro Clubとのコラボで南米ツアーに出かけた際のライブ・アルバム。ライブというよりドキュメント。ツアーというよりは、自分探しの旅。ポップスというよりはスピリチャル・ミュージック。あるいは、そのどちらでもない。童謡を歌うときでさえ、何か先祖の霊に呼びかけるインディオの儀式のようでもある。他人の評価(特に商業的成功)など気にせずに、在りのままの自分で歌いたいという気負いだけで過ごしていたことが、ヒシヒシと伝わる。内面的なのにフィジカルな感性が大事にされてるのは、人間の歌という命の性質そのものに向き合った結果であり、女性的な持ち味だと思う。おそらくもっと天然な矢野顕子のシークレット・ライブだと言ってもそのまま通るだろう。時系列に沿って聴くなら、コンセプトをスケッチした2枚目から辿ってから、千秋楽の1枚目に行くと、冒険の道のりが判りやすい。 |

|

フランス・バロック・リュート作品集/佐藤豊彦(1995)

17世紀パリのバロックといえば華やかな宮廷文化を思い浮かべるだろうが、このアルバムは驚くほど質素で、曲目も「Tombeau=墓碑」をもつものが多い。それを1613年から伝わる南ドイツ製リュートを使って演奏するという、とてもとても渋い企画である。実際の音なんて想像もつかないが、音のひとつひとつに何とも言えない陰りがあって、コアラのような優しい佐藤さんの面持ちとも不思議と重なり合ってくる。楽器がもつ特性を自然にうけとめ、音それ自身に語らせようとする手腕というのは、禅や風水にも似た東洋的な宗教感とも織り重なって、アラブから伝わったというリュートのもつ数奇な運命とも共鳴しているように感じる。

|

|

ショパニアーナ/福田進一(1999)

ショパンといえば近代ピアノ奏法にとって歴史的転換点となるような存在であり、母国のポーランドはもとより、リスト派、フランス楽派など、ヨーロッパ全般にその影響が及んでいる。そのため、エラール、プレイエル、ベーゼンドルファーなど、現在の鋼鉄製フレームの楽器の音色とショパンのピアニズムとが巧く符合するのである。ここではこうした見方を少し変えて、ショパンのピアノ曲を近代ギター奏法の父タレガが編曲したアルバムを選んでみた。これがなぜ古楽かというと、編曲者のタレガが所有していた1864年製作のギターで演奏しているからで、立派なオリジナル楽器での演奏である。これがまた見事にはまっていて、トレース製ギターの暗く甘い音色が功を奏し、夜想曲などは恋人の部屋の窓の下で結婚を申し込むメキシコのセレナータそのもの。実に静かでエロティックである。 |

|

Sweet Jazz Trio:Very Swedish(2001)

このトリオはコルネット、ギター、ベースという変わった構成をしているが、このCDではスウェーデン民謡を取り上げつつ、全編mpの静かなプレイが展開される。しかしラッセ・トゥーンクヴィストが奏でるコルネット、この蜂蜜パイのような甘さは反則ワザである。1935年生まれというから録音当時65歳でもう既に老人なのだが、この哀愁ただよう甘美な色気は尋常ではない。 |

|

木住野佳子:Praha(2003)

ジャズ・ピアニストと言えば、アクロバットなアドリブを思い浮かべるかもしれないが、チェコの弦楽四重奏団とのコラボということもあって、どちらかというとムーディーなアレンジ力で聴かせるアルバムだ。ジャケットが茶色なのでチョコレートのように甘い感じを想像するかもしれないが、冷戦後の東欧の少し陰湿で苦いコーヒーを呑んでいる感じ。この時期の東欧ジャズの怪しい雰囲気のなかに女性ひとりで乗り込んだときの緊張感を知りたい人は、映画「カフェ・ブダペスト」などで予習しておくことをオススメする。音楽が人間同士の心の触れ合いから生まれることの意味を改めて味わうことになるだろうから。 |

|

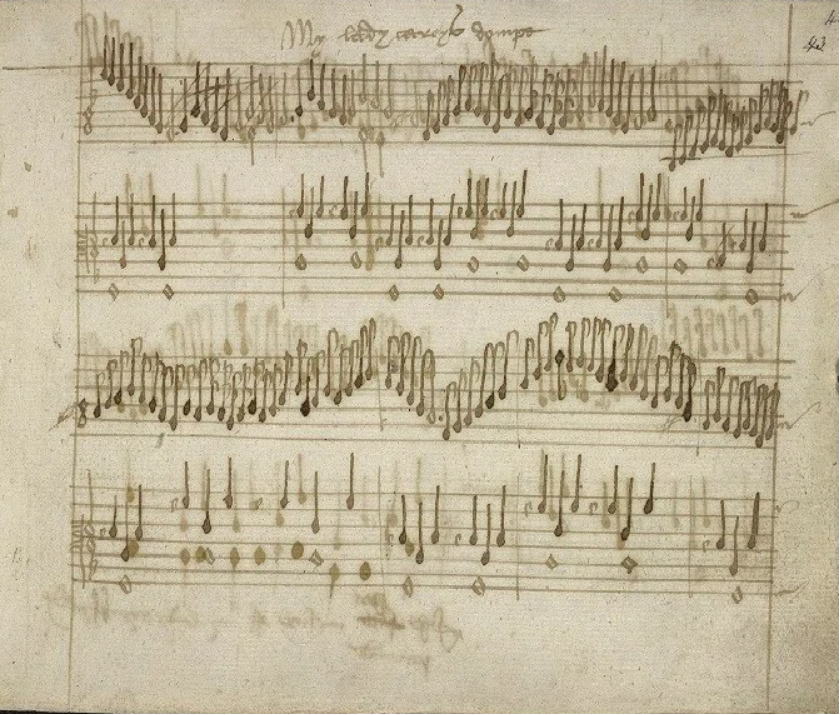

ボニファチウス・アメルバッハ2世の音楽手帳/ルネ・クレマンシック(2006)

ボニファチウス・アメルバッハ2世とは、スイスはバーゼルの人文主義者として著名な人物でありながら無類の音楽愛好家で、宗教改革期(1513-32)に南ドイツで活躍した器楽奏者たちの作品を様々な形で手帳に書き残した。ホルバインやデューラーの絵画にみる一見して気難しい貴人たちが、どういう音楽を聴いていたか? という意味では興味深いところである。

多くはクラヴィコードのタブラチュア譜だが、クレマンシックが使用した楽器は18世紀初頭のフレットなしのもの。チェンバロが貴族の楽器だとすれば、クラヴィコードは庶民にも愛されたため保存状態の良いものは希少で、オリジナル楽器を使う意味では良識的な範囲で選んでいるように思う。このCDには、スペインのカール5世時代の器楽曲、Matthaus

Waisselの蒐集したシャンソンやマドリガルの編曲集が含まれており、小さいクラヴィコードだけで演奏されるのは珍しい。

ルネ・クレマシックというと1970年代に中世の祝祭音楽をド派手な演出で聴かせることで有名だったが、それから30余年経って、誰もレコーディングしない分野にあえて踏み込むパイオニア精神には恐れ入る。最初は調律が狂っているのではないかと思うのだが、段々と聴きなれていくと、ひなびた琴の音のようにも聴こえ、なぜ音楽をするのか、という問いかけをしているように思える。 |

|

MAISON MARAVILHA/ジョー・バルビエリ(2008)

国内レコード会社のオーマガトキというレーベルのリリースするアルバムは、マニアックなものが多いように思うが、コアな音楽ファンを焚きつけてやまない。個人的には旧ソ連のダミ声シンガーのウラディミール・ヴィソツキーの1970年代フランス吹き込み盤で知ったのだが、イタリアの遅咲き男性シンガー・ソングライターの本アルバムも気付いてみればオーマガトキ。ボサノヴァとイタリア映画を組み合わせたような不思議な語り口は、上質なカフェ音楽でもある。どこかで聴き覚えあると思うと、あがた森魚「乙女の儚夢(ろまん)」と似ていなくもない。男のセンチメンタルといえば、行き場もない路地裏で犬も喰わぬ悶々とした感じだが、変態を略してエッチというなら、両者は人間の声のひとつの魅力というべきだろうか。あらためて聞き比べると、どちらも何でも鑑定団で本人評価額を大きく超えたプレミアムな判定と相成るわけだ。男のセンチメンタルはけして安くはないのだ。 |

|

Travel Guide/ラルフ・タウナー、ウォルフガング・ムースピール、スラヴァ・グリゴリアン(2013)

う~ん、これは何て贅沢な取り合わせなのだろう。アコースティック・ギター3人によるトリオなのだが、その一人だけでもリーダー作を造れる実力派なのに、それが3人がっぷり組んで得も知れぬハーモニーを奏でてる。まるでマグロにヒレステーキにキャビアという感じで、とれもあり得ない取り合わせなのだが、観光旅行に行ったときについついやってしまう、高額なコース料理の大盤振る舞いに似ていて、思い出に残る一品でもある。でもこのアコギだけ担いで旅に出たような気軽な雰囲気は、そよ風のように爽やかに部屋のなかを駆け抜ける。 |

|

フルート、ヴィオラ、ハープのためのフランス室内音楽

Talitman, Fregnani-Martins, Xuereb(2014)

この構成はドビュッシーのものが超有名で、それが初めてだったようなことを言っている人が多いが、ここはハープ専門レーベルだけあって、デスヴィーニュ、デュポア、ロホジンスキ、ティリエと幅広い世代の楽曲を発掘している。しかし、ラヴェルとの論争の渦中にあったデュポワでさえ、あっちの世界のアンニュイな時間の流れを作り出しているところをみると、そもそも印象派というものさえも不確かな定義なのだと思ってしまう。ともかくフランス風の牧歌的な魅力に満ちたアルバムである。 |

|

サマー・サンバ/ローラ・アン(2015)

いわゆるボサノバなのだが、日本のビーナス・レコードがプロデュースした、ニューヨークのジャズ系のミュージシャンを集めた結果、少し色気が濃いアルバムになった。小野リサのように、爽やかな風のように吹く感覚ではなく、イタリアン・ポップスのようにラテン音楽のもつ血も肉もある存在感が加わった感じ。でもトマトソースにチーズが入ってて当たり前。そんなお節介焼きなママの味だと思えば誰も断れないでしょ? |

|

HA〜HA / sotto(2015)

時代は天然である。「ぐるぐる~」と一言発しただけで、なぜこれほどまでに愛くるしいのだろうか? 女性としてカワイイとかいうレベルではなく、2才の幼子が初めて言葉を発したときの可愛さと同質のものだ。またはこっちをジッとみつめるフワフワ無垢毛の子犬のようでもあり、ペットショップでは絶対に目を合わせてはならない類のものだ。いちよ狙ってはいるんだろうけど、限りなく天然に近いのは、やはり持って生まれたものだと思う。聴き終わると、素直に自分の言葉で話せない大人の事情を簡単に突き抜けて、過ぎ去った時間と共にニッコリと話掛けてくるのが判る。 |

|

アダンの風/ 青葉市子(2020)

架空の南の島の物語がコンセプトらしいが、そこで話すウワ言のようなガイコク語は、どうやら日本とつながりがるらしい。それよりも言葉がイルカの鳴き声のようでもあり、おそらくこの少女はジャングルで育ったターザンのように、海の野生と陸の村落の区別もないまま過ごしているのだろう。リュック・ベッソン監督の映画「グラン・ブルー」の主人公のように、深海のイルカに誘われてどこかに逝ってしまう運命というよりは、300m先のイルカと話ができる能力を秘めているに違いない。静かなのに寂しくないのは、海に入れば様々な生き物と交信できるこの特殊な能力によるものだと思われる。 |

|

ゴーベール室内楽曲集/Nolwenn Bargin&Maki Wiederkehrほか(2022)

フィリップ・ゴーベールは戦前のパリ音楽院oの立役者で、数少ない録音でフランス近代音楽のやや伝説じみた存在となっている。ここではフルートを中心とした室内楽曲を収めており、本人も名手だっただけに小品ながらそつなくまとまった曲を残している。作品の背景にサロン文化があるのは確実で、フルート吹きのためのフルート曲という感じである。それゆえ派手な演奏効果よりも、いわゆる洗練されたエスプリというアンニュイな雰囲気のほうが優先された楽曲が立ち並ぶ。スイスのクラーヴェス・レコードは、地の利を生かしてフランスの地味な音楽も時折リリースしており、気になったら即購入しておくことをお勧めする。 |

|

Glimmer/ニルス・オクランド(2023)

ECMレコードの座長マンフレート・アイヒャーは、純粋な(変態チックな)インスト曲を取り上げる以外に、映画音楽にも深い愛情を寄せていて、このアルバムもその一貫といえる。ノルウェーのフィドル奏者ニルス・オクランドに、シグビョルン・アープランドがハルモニウム(足踏みオルガン)で伴奏を付けたアルバム。ノルウェーの民俗音楽をベースにしているが、ノルウェーの風景画家ラース・ヘルテヴィグの伝記映画のために書かれた曲など、今という時代のために生き続けるフォークロアを体現するアルバムとなっている。

民族楽器と19世紀のリード楽器を組み合わせた響きは、倍音の変化が非常に複雑で、アープランドのアレンジもその特性をよく吟味したものとなっている。ここら辺の実験的なオーダーはECMならではのものだが、それゆえに伝統音楽の強い血筋のようなものが溢れ出てくるのは、このセッションが粘り強く時間を掛けたものであることを想起させる。 |

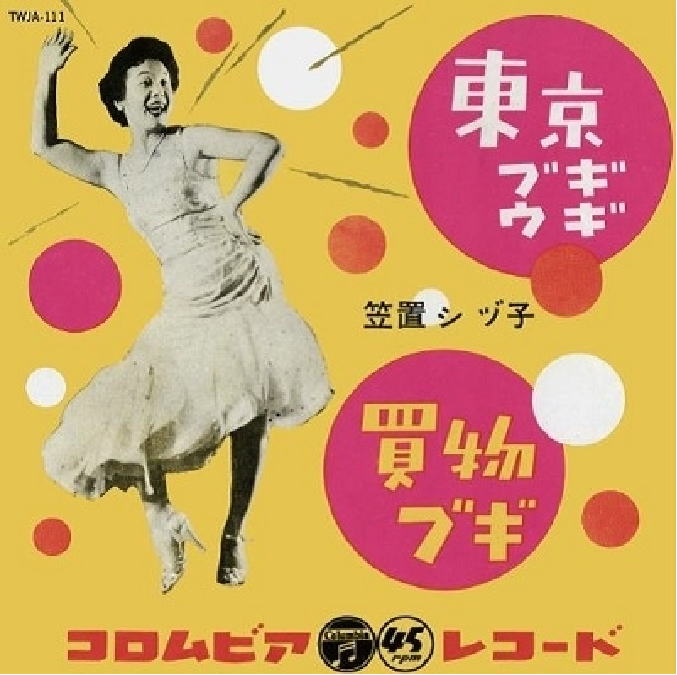

しかし、これだけ時代に幅のある録音を一同に会そうとするなら、従来は蓄音機からデジタル機器まで3~4世代のオーディオ機器を取り揃えなければいけなかった。例えば、懐メロと歌謡曲、ロカビリーとロックの違いはどこにあるかというと、販売されたオリジナル盤がSP盤(78rpmシェラック盤)かEP・LP盤(33・45回転ビニール盤)かの違いで、それ専用の蓄音機なりステレオなりを持っていないと再生できないため、コレクターの専門性も棲み分けしていたからである。以下のようにヒット曲とその時代のオーディオ機器を並べてみると、あまりにバラバラなことが分かるだろう。そしてその楽曲に関する印象も、オーディオ機器のスペックに左右されていると勘違いしてしまうのだ。実際には、その時代ごとのベスト・パフォーマンスを記録しており、それが生き生きと再生できないのは、半分の50%は聴き手の責任もあると自覚すべきだと思う。

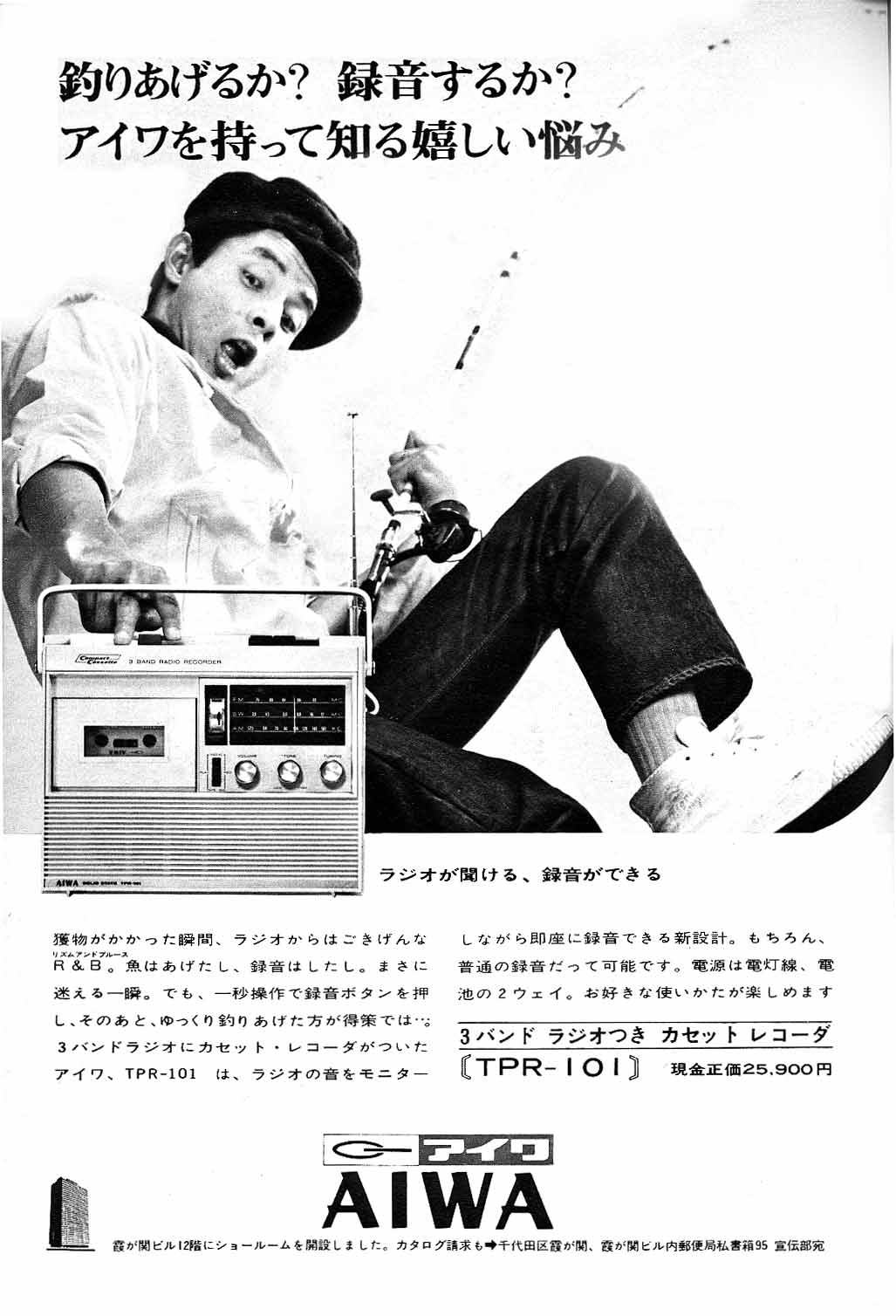

アウトドア派もインドア派も時代の鏡を映すオーディオ機器

一方では、20世紀末から全てのフォーマットでデジタル・アーカイヴが進んだ結果、音源はほぼデジタルで統一した管理が可能となったと思っている。それでもオリジナルの音盤にこだわる人も多いのだが、針を通すレコードはもともと消耗品として設計されているので、原盤をリイシューしないかぎり朽ちていくだけであり、基本的には博物館行きの運命にあると言っていい。なので、私も含め素人は素人らしく消費者として音楽鑑賞に集中すれば良いのだと思っている。

しかしながら20世紀の半分を占めるモノラル録音に関して言えば、ステレオ装置はモノラル録音を酷い音で鳴らすように設計されている。ステレオ・スピーカーの90%は、仮想音像、超高域のアンビエント音、亀のように鈍重な低音など、モノラル時代には無い要素を強調するため、音楽のもつボディを無くしてでも、いかにコンサートホールでラウドに響かせるかの音響を追及しているのだ。これではモノラル録音はスカスカな音でしか鳴らないし、余計なノイズだけが耳につくようになるのだが、大半は録音が悪いという意見に集約され、けして自分のステレオが悪いとは言わない。単純には新譜レコード1枚の値段2,800円よりも、ビギナークラスの10万円のステレオセットのほうが数十倍も高価なためで、それよりもさらに高価な100万円クラスに投資しているオーディオマニアからみれば、1,500円の再販盤などゴミに等しいものかもしれない。これが演奏の内容とは全く別なことは明らかで、こうした悪態が1960年代から徐々に増え、1970年代にFMステレオ放送がはじまると、モノラルで流す意味すら亡き者にしようとする勢いだった。録音は古いよりも新しいほうが音質が良いし、それに合わせたオーディオ装置を買い換えるべきだという風潮は、音楽業界全体で共有され埋め尽くされていたと言っていい。

豊かさを示すはずの過剰な情報量が人間性を押し殺す日は1960年代から既に始まっていた

しかし困ったのは、録音された音楽ソースは増え続けるばかりで、何を買ってよいやら情報に混乱が生じてくる。つまりオーディオにはアーカイヴされた音源を、今ここで演奏しているようにリプロデュースする能力が求められるのだが、実はそうしたことを真面目に取り組むオーディオ理論はないのだ。これでは隠遁どころか、常に新しい物に窓を開いておかないと、空気がよどんでダメだと言われているのと同じである。私なりに、色々な時代の録音を聴いているうちに、ほぼ全ての時代の音楽をニュートラルに鑑賞できるバランスが見出されたが、それが1950年代のHi-Fi創生期のミッドセンチュリー・スタイルであった。つまり原点となる基準を見失ったまま、オーディオ技術は空中分解していたことを知ったのである。

【隠居=パーソナリティの発露】

隠居生活とは社会生活の流れを一端止めて、自分自身に向き合うことだと言ってもいい。つまり、上司部下とか親子関係だとか、さまざまなヒエラルキーを離れたかたちで、自分と向き合う時間のほうが圧倒的に増えるのである。しかし、そういう無為な時間の価値をどのように推し量るべきか、それまでのコスパやタイパという経済効果だけでは何も解決しない。なので、退職金で高価なステレオを買って、自分へのご褒美だなどと言っているのは、隠居という現実に目的のない箱モノを部屋に押し込めることになるのが落ちだ。

自問自答の日々に耐ええる隠居生活にふさわしい音楽とは何かについての私なりのチョイスは上で述べたが、それは無為な時間をクリエイティブに過ごす達人たちとの心の触れ合いと言っていいだろう。こういう人たちは老若男女問わず、周りとの関係を断ってもなお、音楽と純粋に交わることのできる本当の天才というべき人たちなのだ。逆に隠居にふさわしいオーディオ機器というと、まったく萎えてしまうのが現実である。オーディオ機器のどの広告をみても、常に進化する性能を自画自賛する謳歌であり、もはや進化する余白が1ミリもない隠居生活に応えるものではなくなっていると思う。

人間の人生とは進化ではなく深化であると思う

このような状況のなかで、私は自宅でのオーディオの進化を止めてしまった。その代わりに得たのは、20世紀に録音されたミュージシャンたちの芳醇な記録を、録音の新旧でえり好みすることなく堪能できる時間である。20世紀といえば、スペイン風邪(インフルエンザ)の大流行にはじまり、2度に渡る世界大戦、世界大恐慌、石油ショック、バブル崩壊など、経済成長と世界平和とは全く異なる困難な時代が交錯していたが、そこに負けずに活動していたミュージシャンが必ず存在し、その音楽の記録も多く残されている。その記録を生き生きと再生する装置が、私にとってのHi-Fiオーディオとなる。

私自身はついこの前知ったのであるが、1970年代からアブソリュート・サウンド誌に参画していたオーディオライターのアート・ダドリーは、同誌を辞めた後にアルテックのヴァレンシア(後にフラメンコ)をリファレンスにして批評活動を再開した。これ合わせたアンプは、日本の新藤ラボラトリーの真空管アンプ、アナログ盤は同じ進藤ラボで組み上げたガラードのターンテーブルとEMTのカートリッジで、CDプレイヤーはSACDが開発された頃のSONY

SCD-777ESを長らく使っていたが、その後も色々と検討して特に定まっていなかった。

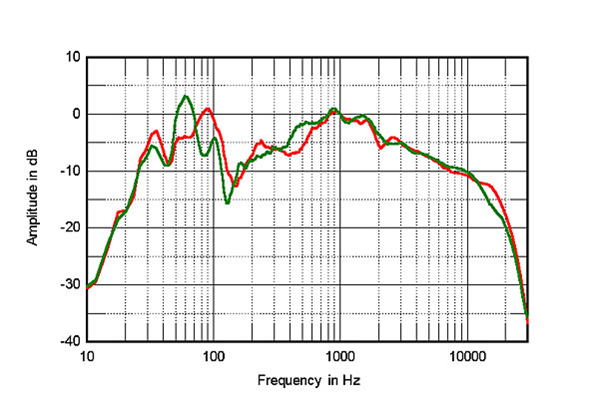

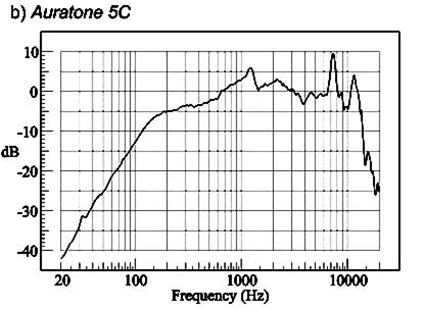

そこでは、オーディオに必要な要件について「タイミング」という言葉をしきりに使っており、生涯の敵は「性能に問題ないと繰り返す専門家」と「周波数特性の専制主義者」である。このことを深く悟ったのは、歴史的なソングライター アーヴィング・バーリンの自宅を訪問したときのことで、そこで聴いた長年使いこまれたポータブルの蓄音機と電蓄の音が、78rpm盤とLP盤のどちらにおいても、あまりに家のインテリアと馴染んでいて感服したという。ちなみにダドリー氏がオーディオ機器の批評に正式に参加するときは、盟友のジョン・アトキンソンがダドリー氏の好む音響特性についてフォローするお約束となっているが、1kHz以上は-3~4dB/octでロールオフする独特なカマボコ型である。一方では、アメリカのライターらしくフォークやロックへの愛情をたっぷり注のいでいた点も、オーディオ進化論が既に緩やかな漸近線を画いてピークに達していた20世紀末から21世紀において、一風変わっているけど趣味性の高いコラムとして読まれていた。実はこれが21世紀オーディオの最先端でもあったと思うのだが、あまり日本では話題にならなかった。

アート・ダドリーのリスニング・ルーム(アルテック フラメンコが目印)と音響特性

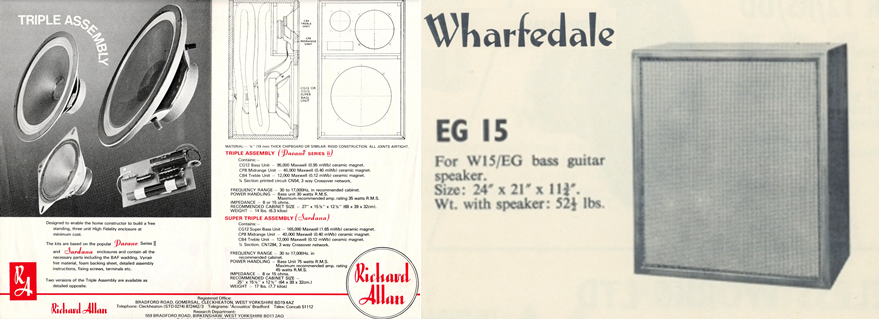

もうひとり、デジタル全盛期の1980~90年代に、1950年代の粗悪なクラシック録音の価値について擁護し続けた音楽批評家に宇野功芳氏が居た。そのオーディオ・システムはと言うと、アンプはマランツModel.7プリとQUAD

IIパワー、アナログはトーレンスとSME、カートリッジはシュアーM44-7が古い録音にちょうどいいとした。スピーカーはAXIOM 80を中心に両脇をワーフェデールのツイーター(Super3)とウーハー(W15/RS)で補強した自作スピーカー(ネットワークはリチャードアレンCN1284?1.1kHz、5kHzクロス、箱はワーフェデール

EG15?)で、完成品での輸入関税が高かった昔は、部品で購入して組み立てるのが通常だったし、エンクロージャーは自作で組み立てるのが一番効率が良かった。ネットワークは同じユニット構成のために出していたリチャードアレン製を当てがったが、元の構成が12インチ+8インチ+3インチのところを、ワーフェデール

Super8が中高域がきついからとグッドマンズ Axiom80(1970年代復刻版)に換えて、さらに低音を増強するためウーハーを15インチに換えた。ただしW15/RSは800Hzからロールオフする特性なので1kHz付近が少し凹んでいたかもしれない。今でいうヴィンテージ機器を新品で購入した当時から愛用しており、これにラックスマンのD500X's(後に同じラックスマンD7、スチューダーD730に買い替え)が加わるわけだが、ことフルトヴェングラーやクナッパーツブッシュ、ワルター、メンゲルベルクのライブ録音への偏愛ぶりは、むしろオーディオの発展史から一歩身を引いた試聴環境にあったように思う。そういう意味では、宇野功芳氏の音楽批評は、一見すると失われた個性的クラシック演奏への懐古のように聞こえるが、実は1960年代のレコード文化の価値観を背負って論陣を張っていた数少ない人でもあったといえる。ドイツ放送録音をさらに音量を上げて聴くノウハウが手詰まりなので、性能としては二流品のワーフェデールの愛用へと向かっていくのだといえる。これでないと音楽の批評ができないとも言っているので、相当のお気に入りなのだと思う。ときおり自宅のオーディオの音質改善の話題を振られても「これ以上音が良くなってもらうと困るから」という断りの言葉が多かった。案外、繊細なバランスの上に立っていたのかもしれない。

宇野功芳氏の自宅オーディオは1960年代から時計が止まったような仕様だった

しかしこうした人々は、青年時代からオーディオに興味を抱いてきた超ベテランであり、その悟りの一端とみることもできよう。これからの隠居生活にむけてステレオ装置を新調しようとしても、真空管アンプだけで100万円前後、スピーカーもヴィンテージ物で50~100万円と様々だ。それとこの手のヴィンテージ機材は部屋の音響に合わせて5~10年手塩にして育てないと、なかなか良い感じにならない。いわば真似のできない境地というべきだろう。

では、私はどうしているかというと、全ての音源をモノラルにリミックスして聴いている。そのほうが、演奏しているミュージシャンが自分の部屋をおとずれて、対面しながら音楽で対話をしている感じがするからだ。モノラルが示す一人称のパーソナリティは、孤独でさみしいのではなく、個人的に親密になることだと思っている。ドラえもんのどこでもドアみたいに、音盤を聴くとコンサート会場やジャズクラブ、ディスコに連れてってくれるなんて幻影に費やすよりも、居心地のいい自宅でゆっくり聴いていたいのである。

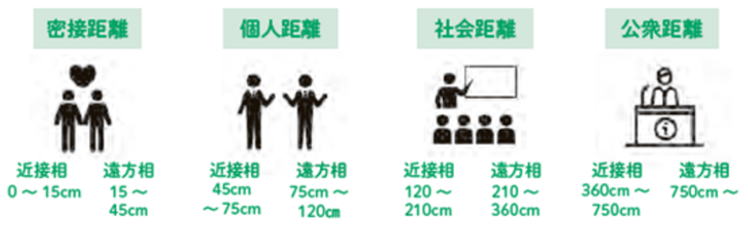

オーディオ装置がステレオになってから、コンサートホールを独り占めできるような宣伝が多くみられたが、それと引き換えに室内空間がステレオ装置に占拠される事態が生じている。単純に部屋の壁一面がステレオに当てがわれ、それに対面するように椅子が置かれ、ステレオ音場感を保つためにそこから身動きすることを禁止するのである。つまりステレオを部屋に入れると、単純に音響的な支配に留まらず、ステレオが主人の部屋に成り代わるのである。

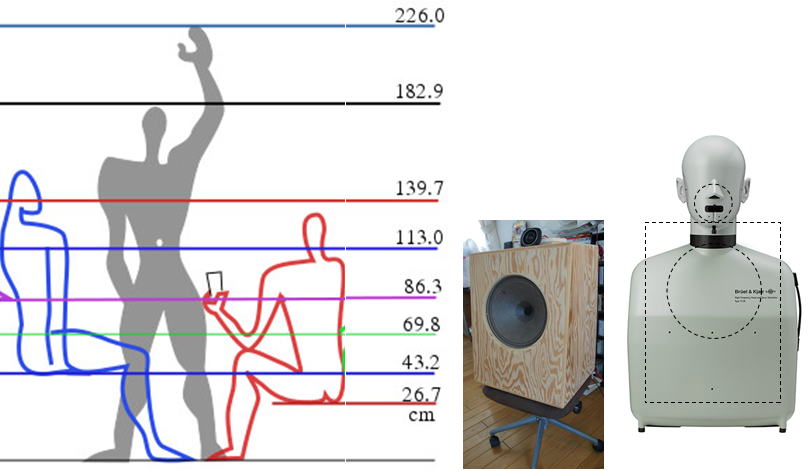

コロナ禍でソーシャル・ディスタンス(社会距離)という言葉が流行ったが、以下の図のように複数人に向かって説明するのに適切な距離ということになる。実はステレオで必要とするスペースはこの社会距離に相当するものを、疑似的に公衆(パブリック)距離に錯覚させ置き換えることをしてきた。それはディスクトップにも納まるニアフィールド・リスニングでも大きく変わらず、演奏者と観衆の距離を公衆距離に広げることがステレオの音場感ということになる。一方で、実際の録音は密接(インティメイト)距離からパーソナル・ディスタンスつまり個人距離でマイクを設置しており、そうしないと録音の鮮度は著しく低下する。こうなると、マイクは密接~パーソナルな距離、ステレオ・スピーカーはソーシャルな配置、その目指す音場感はパブリックなスペースと、段々と広い空間へと誘っていることが判る。

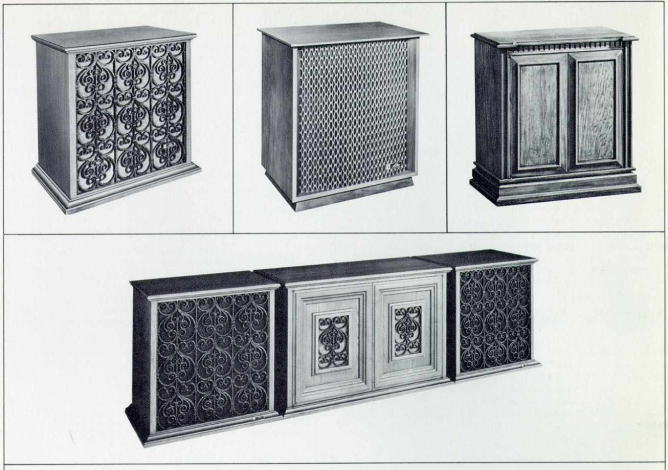

では家庭用のオーディオ機器はどうかというと、そもそもオーディオは人が住まう部屋に置くようにできている。つまり、人間が中心にあり、オーディオは家具と同じ存在なのだ。かつてのコンソール型オーディオシステムは、アンプやプレーヤーはキャビネットに納めて見えないようにしていたし、スピーカーの用語にも、エンクロージャーのことをキャビネット(タンス)、比較的小型のものはブックシェルフ、つまり本棚に収まるという言い方がされてきた。コンポーネントステレオを積み上げ、ステレオ機材を見せびらかすように置くようになったのは1970年代以降だと思う。

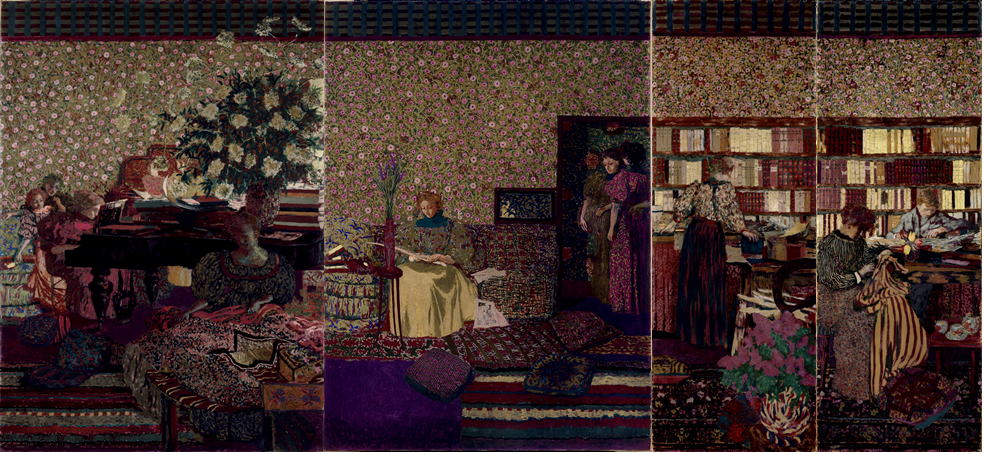

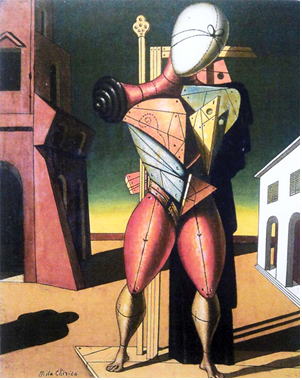

室内空間の魅力というと、ベルエポック時代のフランス絵画の潮流のひとつにアンティミスム(Intimisme:親密派)というのがあって、1905年の第一回親密派展(Peintres

d'Intérieurs:インテリア画家)で公になったもので、画家自身と日常的に親密(アンティーム)に関連付けられた人や物が絵の主題となり、さらにその奥に潜む精神的に引き寄せ合うものが表現された絵画を指している。主にナビ派のボナールやヴュイヤールの絵画を指すが、印象派のドガや野獣派のマチス、キュビズムのブラックも同じ精神的な土壌にあると云えるだろう。そしてその奥に潜むものとは、神話や伝説に出てくるような架空のものではない、何気ない日常生活を肯定的に捉える小市民の価値観そのものである。同じベルエポックでも少し前の時代ならゴシックロマン、少し後ならシュルレアリスムに辿り着いているのだが、どうもその過度期のような扱いを受けているのも確かだ。しかし私はこの空気がたまらなく好きだ。

エドワール・ヴュイヤール:室内の人物(1896)

”自信に満ちるとき彼は、この絵のような興味深い効果によって、つぶやくように話すのです(アンドレ・ジッド)”

ここでサティが提言した「家具の音楽」と室内空間のインテリアについて、もう一度考えてみると、それは大音響で人を驚かし、部屋の音場を支配的に取り扱うオーディオではなく、どのような身分の人々にも生活を共にし対等に話し合える音楽のあり方を模索することでもある。部屋でくつろぐこと、ただそれだけで幸せなことを、音楽で表現するなんて誰が考え付いたであろうか? この音楽を通じた精神的な対話に収斂した一人称の音響空間が、作曲家のパーソナルな趣向を音として提示する方法となり得るのだ。このことを一言で言うと「家具の音楽」ということになる。

印象派、ナビ派、フォービズム…部屋でのやすらぎを求める心は変わらない

カール・ラーション/わたしの家(1899)

スウェーデンの国民的画家として知られるラーションだが、パリに在住していた頃、アール・ヌーボーと時期的に並行して、日本の浮世絵の影響を受けた作風で知られ、スウェーデンの田舎の風景に溶け込んだ画集「わたしの家」は、ドイツで瞬く間にベストセラーになり、いわゆるユーゲント・シュティール(ドイツ版アール・ヌーボー)の代表作となる。ただし、そこに描かれる家具やタペストリーは、パリで出合った妻カリンによるデザインであり、いわばフランス帰りの芸術家夫婦による競作ともいえ、普段の家庭のなかで実践された北欧デザイン家具の起源を知るうえでも重要である。私なりに解釈すると、この自然と溶け合ったモダン様式こそが、ベルエポックの理想を描いているような気もするのだ。ラーションの画集自体は様々なかたちで(そしてもっと多くの絵を含んで)販売されているが、表紙を含む24葉からなるこの画集がもつ静かな時間の流れが、今も四季のおとずれと共に繰り返されているように感じる。 スウェーデンの国民的画家として知られるラーションだが、パリに在住していた頃、アール・ヌーボーと時期的に並行して、日本の浮世絵の影響を受けた作風で知られ、スウェーデンの田舎の風景に溶け込んだ画集「わたしの家」は、ドイツで瞬く間にベストセラーになり、いわゆるユーゲント・シュティール(ドイツ版アール・ヌーボー)の代表作となる。ただし、そこに描かれる家具やタペストリーは、パリで出合った妻カリンによるデザインであり、いわばフランス帰りの芸術家夫婦による競作ともいえ、普段の家庭のなかで実践された北欧デザイン家具の起源を知るうえでも重要である。私なりに解釈すると、この自然と溶け合ったモダン様式こそが、ベルエポックの理想を描いているような気もするのだ。ラーションの画集自体は様々なかたちで(そしてもっと多くの絵を含んで)販売されているが、表紙を含む24葉からなるこの画集がもつ静かな時間の流れが、今も四季のおとずれと共に繰り返されているように感じる。 |

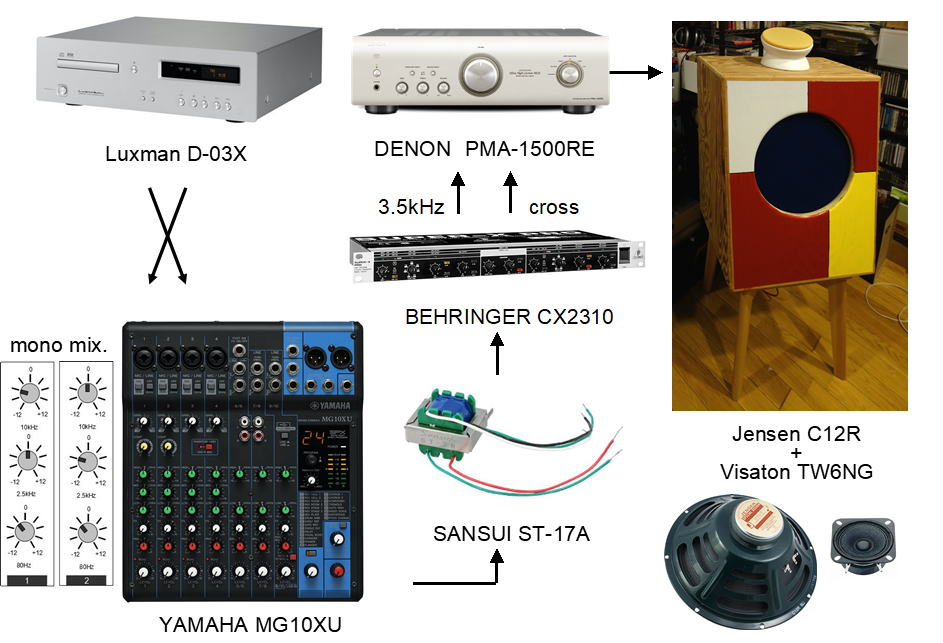

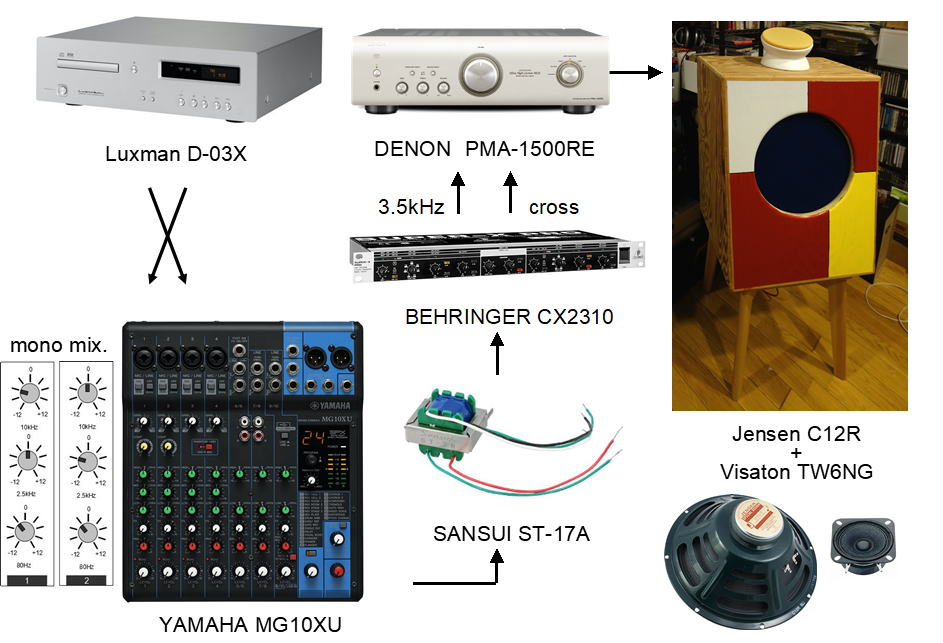

そこで私は、ミッドセンチュリー・スタイルを踏襲しながら、音源はCDをはじめとしたデジタル音源、現在製造中の製品もしくは代替品が手に入りやすいものを選んでみた。サウンドの決め手となるスピーカーのユニット代が新品で1万円以下で手に入るというのも魅力のひとつである。

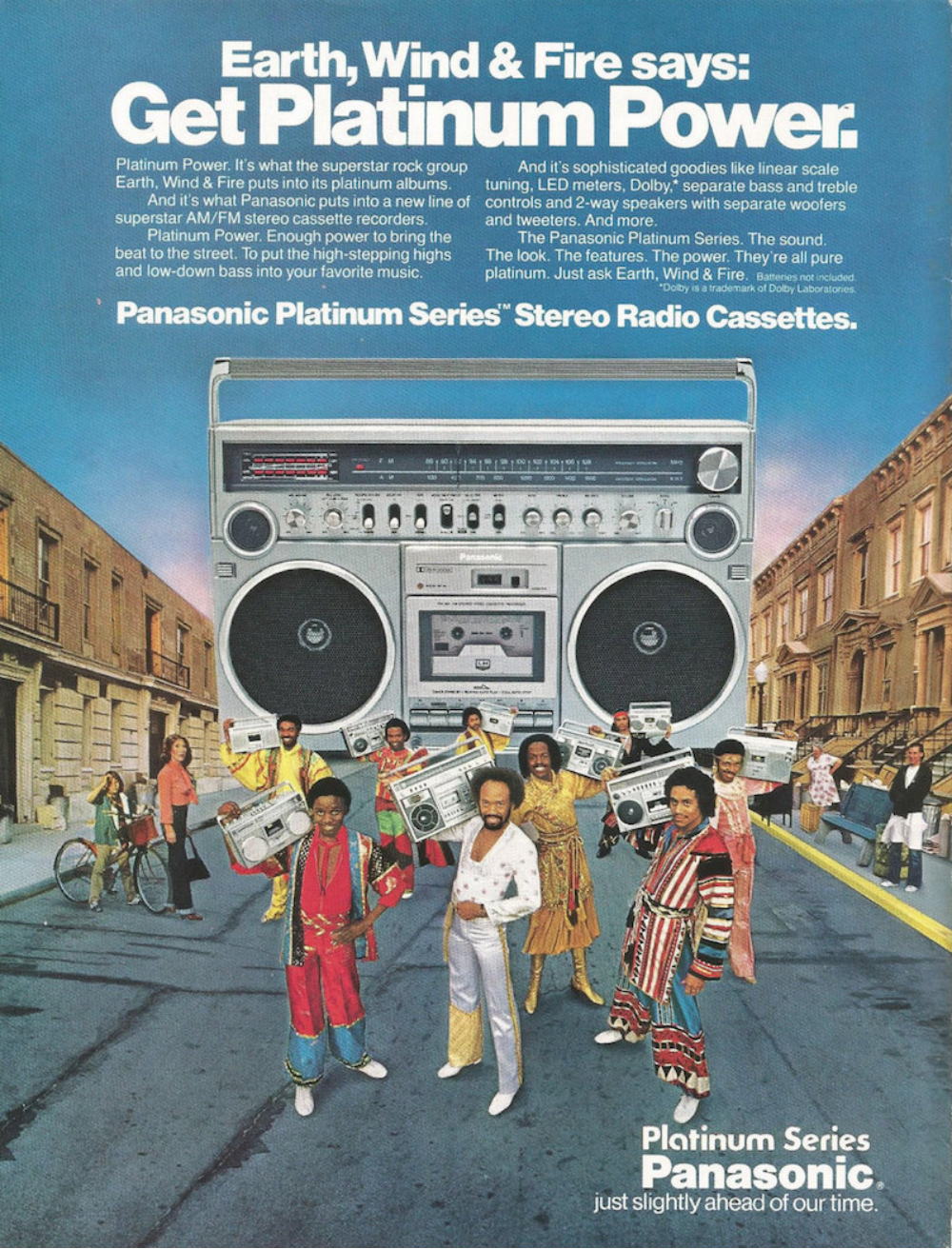

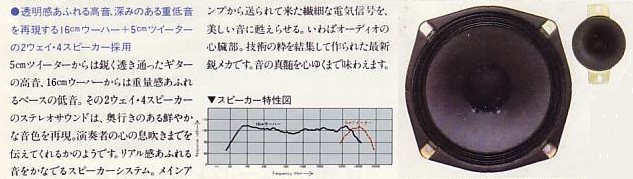

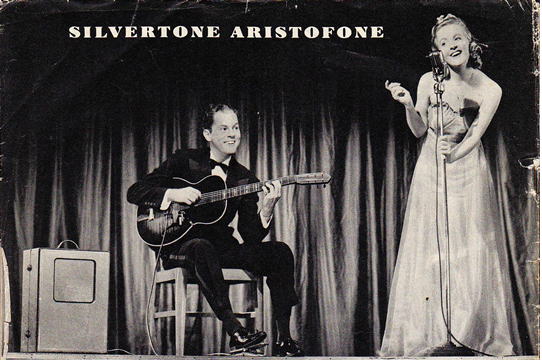

では、隠居にふさわしいオーディオとはどういうものかと言うと、私は昭和の家電製品、とくにホームラジオやラジカセにそういうものが多かったと思っている。庶民のためのものなので、使用するパーツもそれほど高級なものを奢ってはいないが、日本の家屋(四畳半)という制限のなかでは、充足した音響をもっていたといえるだろう。1970年代のラジカセの音響性能は、FM放送に合わせて再生周波数が拡張されたとはいえ、基礎にAMラジオで音声が明瞭に聴こえるように設計されており、その再生を担っていたのが16cmエクステンデッドレンジ・スピーカーである。150~6,000Hzがちゃんと再生できないラジカセは不良品であると言ってよく、この構成は1950年代のHi-Fi創生期から四半世紀変わらず引き継がれたものであった。そのバランスが崩れたのはCDがラジカセに実装されて以降である。最初はデジタル対応機器ということで、ラウドネスを掛けたような高域と重低音が強調された音が増える一方で、1990年代のミニコンポの音に象徴されるように、フラットだが音に勢いのない、常にコンプレッションの掛かったような音響設計が一般的になったのだ。

1970年代の家電ラジオは再生周波数を拡張したが基本はAMラジオにあった

1980年代初頭のバブルラジカセだって中身はこの通り

オーディオ批評家が家電の音響設計をちゃんと評価したものとして、1967年に長岡鉄男が音楽の友誌に書いた「原音再生」というコラムを紹介しよう。いわく、どうせ中途半端なステレオを買うくらいなら、テレビの音のほうがいいという趣旨を述べている。

|

ローコストで原音によく似た感じの音を出すにはどうればよいか、実例としてテレビの音声を上げてみます。家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずいないでしょう。ボソボソとした胴間声と相場はきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。 |

加えて、テレビの音声が音をあまりいじくることなく素直だとコメントし、長径18~25cmのテレビ用楕円スピーカーのうちできるだけ能率の高いものを1m四方の平面バッフルに取り付け、5極管シングルでジャリジャリ鳴らすのが良いのだとした。ラジオ用、テレビ用のスピーカーで能率の高いものは、一般にストンと低域が落ちていて、中音域のダンピングがよく、特に音の立ち上がりは、20~30cmのハイファイ・スピーカーをしのぐものがあるとも記している。

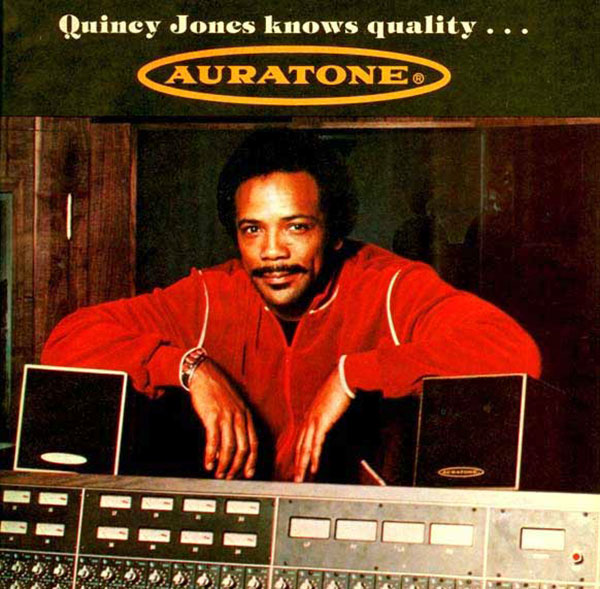

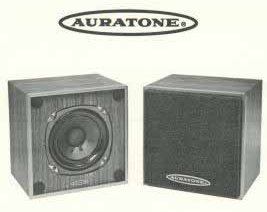

このAMラジオの再生帯域に注目したのが、名プロデューサーのクインシー・ジョーンズで、オーラトーン5cという10cm径スピーカーでミキシングバランスを取るように推奨していた。1970年代の録音スタジオには必ずあった小さな巨人だが、目的はラジオやテレビでのプロモーションのための音声バランスのチェックにあった。クインシーの狙いが的中した一番の成果が大ヒットアルバム「スリラー」で、ほとんどの人はテレビから流れるMTVの音で知っていたものだ。しかし「スリラー」に関してはウェストレイク・スタジオという豪勢なモニタースピーカーのあるスタジオでの録音だったにも関わらず、ほとんどのミキシングはオーラトーン5cで行われたが、その結果は、この後にボブクリと人気を二分するゴージャスなサウンドの代表盤ともなっている。つまりオーディオ機器で宣伝している広帯域でフラットなんてのは、音楽にとってそれほど意味はないのだ。

1970年代から1980年代前半まで活躍したオーラトーン5c

とはいってもラジオっぽい音というと、現在販売されているラジオは10cmスピーカーでも大口径と言われるくらい貧弱だ。それでいて低音まで出そうと欲張るものだから反応も鈍い。こんなスピーカーで聴いても誰も心がときめかないだろう。またかつてはラジオと仲良しだったカーステレオだって、CDが入りこんで以降は重低音と超高音の嵐で、やはり聴いてて耳が痛くなる。本当に味のあるラジオの音は既製品では壊滅状態なのだ。

そこでスピーカーの基本に立ち返れば、それは古い仕様のフルレンジ・スピーカーを後面開放箱に付けての再生となる。どのラジオもそうであったがフルレンジが後面開放箱に納めてあり、そのハキハキした反応で聴いてこそモノラル録音の魅力が際立つ。現在のHi-Fiフルレンジやウーハーのように、バスレフ箱に入れた重低音再生に特化された仕様では、200~800Hzの中低域の反応がボヤけてしまい、躍動感のない平板な音か、高域ばかり目立つバランスになってしまうのだ。まずは中低音から中高域まで、出音のタイミングが整った音で聴くことをお勧めする。

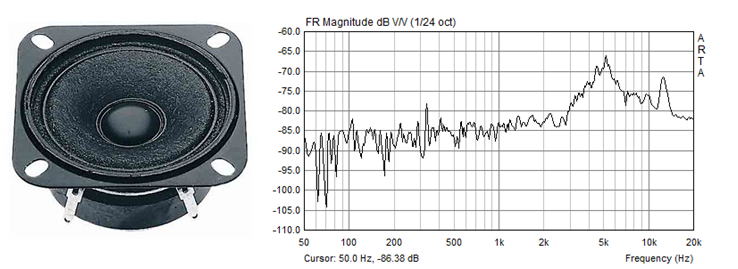

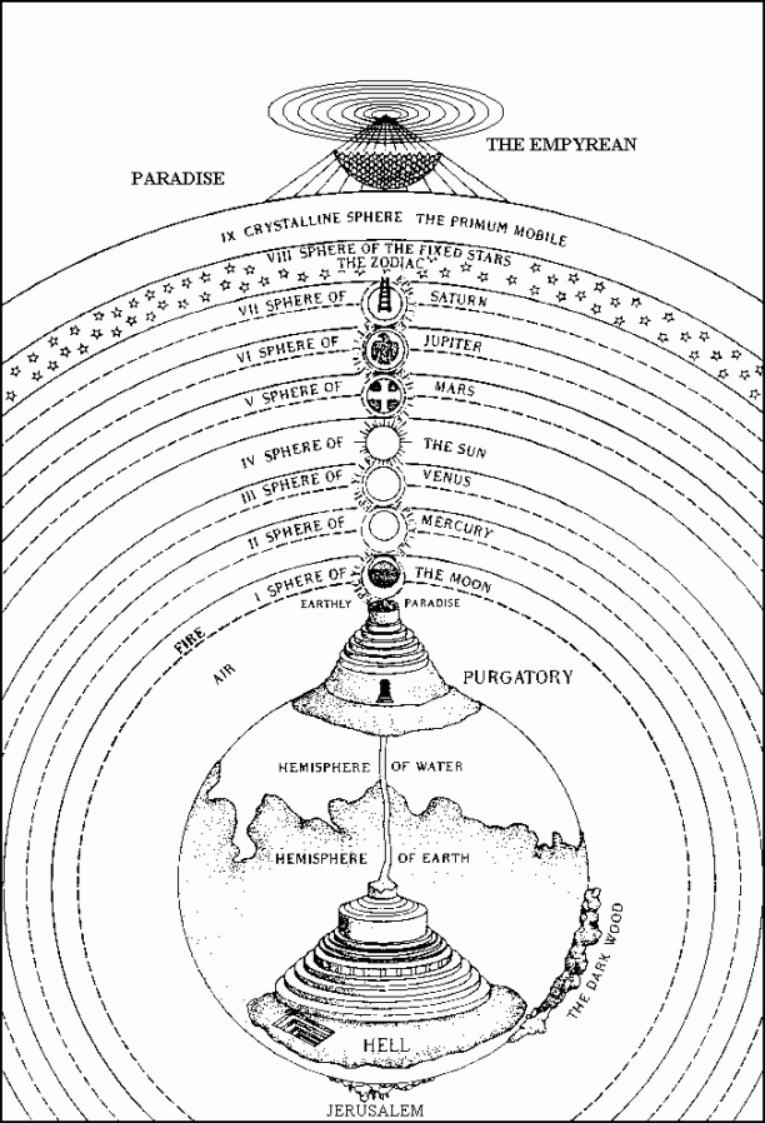

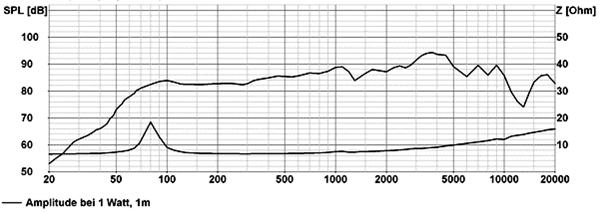

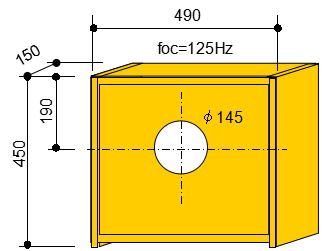

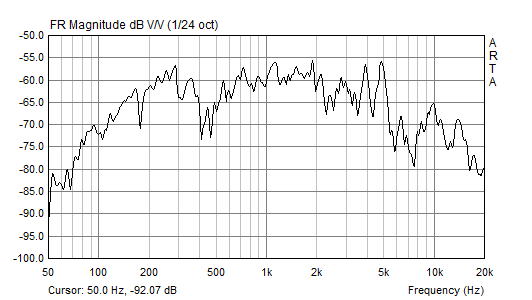

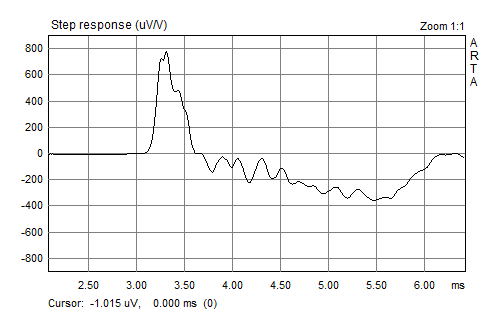

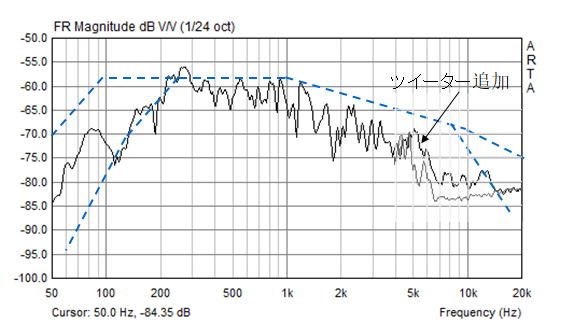

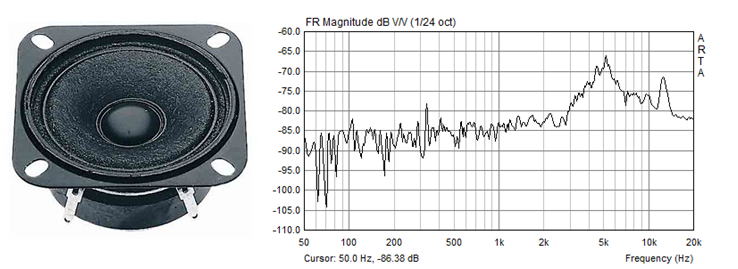

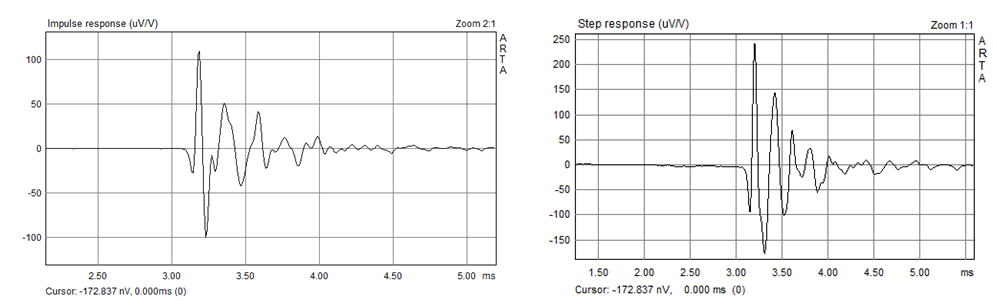

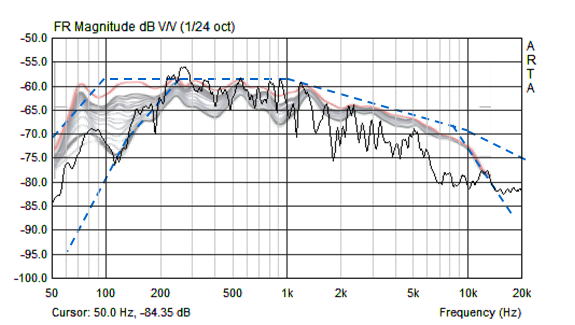

そこでお勧めするのは、16cmフルレンジのVisaton FR6.5で、同社には他に高性能なユニットもあるなかで、Qtsが高く平面バッフルでも使える点と、耐入力が高く音量を稼げる点、そして何よりも中高域のシャリっとした感触が決め手となる。斜め横から測った周波数特性では4~5kHzに強い共振がありトーンのアクセントになっているが、ステップ応答をみると最初の波形にピシッとしたピークがあるものの、それが思っているほど尾を引かないことが分かる。これをDIYショップで売っている板材を張り合わせた40cm角の後面開放箱に入れることで、ハキハキした躍動感のある音が生まれるのである。このユニットは能率がやや低めだが、耐入力が40Wあり、結構な音量でもヘタることがない。元は天井スピーカーに加え楽器用PAと言うだけあって、少々の無理も何とか受け容れてくれる根性持ちでもある。

しかし、たかがラジオの音を出すだけなのに、ここまでしなければならないのか、と思うだろうが、骨格を失った家電オーディオを再構築するのに、それぐらいの勢いがないとフルスイングで振り切った感覚が出ないのだ。1950年代のドイツ製真空管FMラジオ、1970年代の日本製ラジカセの実力とは、小出力でHi-Fiを楽しむためのノウハウの塊のようなものだと言っていい。コンポーネント・ステレオはそれを超えるものを目指していたのだが、無理に筋肉増強したバランスの悪いものに進化していった。ほとんどの人は、ラジカセのボーカル域でのタイムコヒレント特性を重視した音響設計から、正面を切ってグレードアップする術を見失っていったのである。

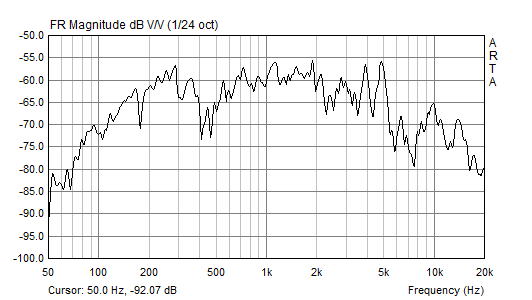

Visaton FR6.5の正面特性

DIY用のパイン板を張り合わせただけの後面開放箱

Visaton FR6.5を斜め45°から計測した周波数特性とステップ応答

|

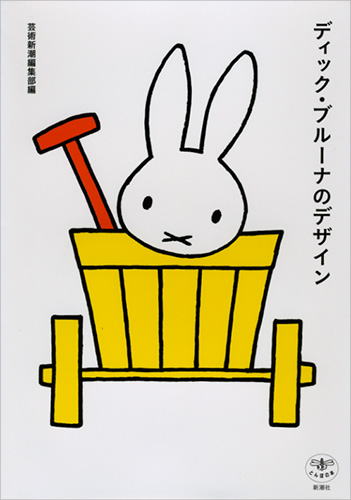

ディック・ブルーナのデザイン/芸術新潮社編(2007)

うさちゃんことミッフィーの絵本で知られる絵本作家だが、元は家業だった出版社の挿絵デザイナーとして出発した。この本は80歳の記念に編集されたものだが、晩年のブルーナ氏のアトリエでの仕事ぶりとともに、ライフスタイルを紹介しているのが面白い。トレーシングペーパーで輪郭を何度もなぞって表情を整える様や、微妙に震える線で仕上げること、6色に限定した彩色など、単純なデザインをストイックに描き続けたことが紹介されている。何よりも凄いのは、自宅からアトリエまで毎日自転車(40年前のイギリス製)で片道15分を3往復(昼食は自宅で)して通っている点で、国際的な名声におぼれず、豪勢なアトリエ兼自宅を構えたり車での移動など考えずに、ずっと自分のテリトリーの中だけで往復する日々を繰り返していたことである。小さな絵本の世界観を守るのに、これほどの努力はないのではなかろうか? |

この16cmフルレンジでボーカル域だけでの音楽鑑賞に舌を巻いたら、今度はグレードアップを考えるわけだが、昭和のステレオで大失敗したのが、ラジカセからステレオ・コンポに一気に鞍替えした結果、聴く音楽まで変容させたことである。つまりラジカセで聴くような音楽は本格的なものではないと捨てに掛かったのである。これはオーディオをグレードアップさせたが、音楽への探求心を捨て去ることを余儀なくさせた不幸を生み出すこととなっている。簡単に言うと、昭和のオーディオの進化は、ラジカセからのグレードアップに失敗した歴史でもあったのだ。それは広帯域でフラットな再生というHi-Fiの定義そのものに由来しているとも言える。

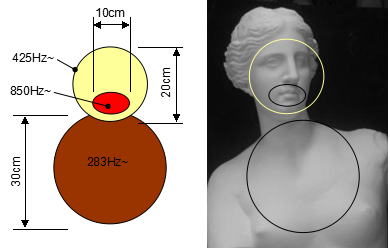

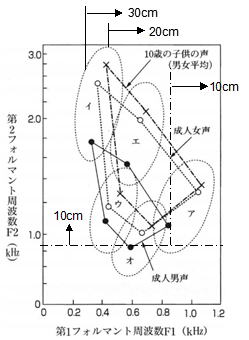

オーディオに必要な周波数帯域はどれだけ必要か? ハイレゾで20~40,000Hzまで拡張された現在においても、私はその1/5の100~8,000Hzで十分だと思っている。人間が音楽に感動するのは、人間がコミュニケーションとして欲している言語的なエモーションから来るからだ。言語的なコミュニケーション能力は人間が成長にしたがって社会的に獲得していくもので、個々人によって経験や質が異なるのだが、音楽はそれを超えてコミュニケーションを迫ってくるのである。そこにはまさしく貧富も人種の差もほとんどないのだ。この超越的な感動の根源は、電話の音声を遥かに超えた重低音や超高域にあるのではなく、人間が心から感じとれるボーカル域の躍動感にあるのだといえる。

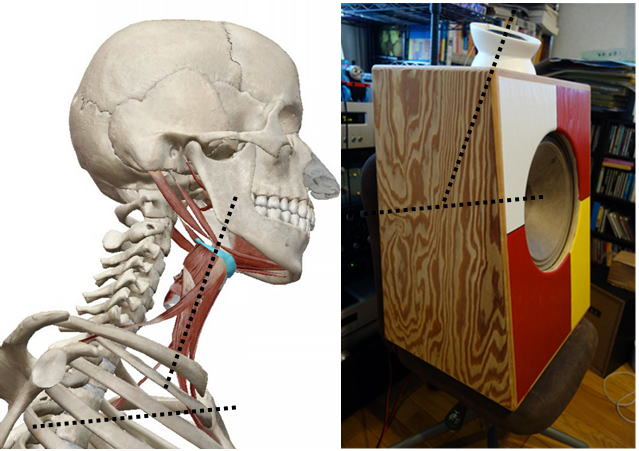

私はこのボーカル域の充実のために、30cmの大口径エクステンデッドレンジ・スピーカーを使用している。その理由は、低音の増強のためではなく、200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、表現のダイナミックさに欠ける。このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。ツイーターを置いている猫の餌皿が15°と絶妙に傾いて良い感じだったので、スピーカーの軸に疑似的な消失点をつくってみた。胴体と頭部の骨格的な結び付きが明確になったことで、結果としてボーカルの発声がより立体的になって、音がポッカリ浮いた感じになった。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

人体の骨格とスピーカーユニットの軸線 |

裏蓋を取って後面解放! |

このようにスピーカーには電気的な性能よりも、ずっとフィジカルな条件が人間と同じく存在していると感じている。このレトロな拡声装置が組みあがるまでに、20世紀の様々な音楽を聴きまくってきたが、共通するのは人間の行為としての音楽の素晴らしさである。それは21世紀になっても変わらないだろうと思う。スピーカーとは文字通り、人間の声を再生する装置のことを指すが、実は人間の耳も、人間の言葉を聞き分けやすいようにできている。これとは反対に、従来のオーデイオ機器の進化は、人間の可聴域の限界域でスペックの優位性として語っており、実に本質的ではないことが判る。代わりに生まれたのが、可聴域の限界をコンピューターのように正確に聞き分けることを強要するハラスメントに近い論評である。40kHzの音が聴こえるから演奏が良くなるのなら、ミュージシャンはこれほど苦労しないだろう。その当たり前が伝わっていないのだ。

もうひとつ、200Hzまでダイレクトな波形再生を行えるメリットは、小音量でのバランスが整っていることもある。これは隠居する部屋の静謐さを保つためには重要な要素で、小さい口径のウーハーでは得られない効果である。一方で、大口径であれば何でも良いかというとそうではなく、音離れが良いウーハーでないと小音量時にやはり低音の支えがなくなる。この中間的な存在が大口径エクステンデッドレンジ・スピーカーなのだ。現在ギターアンプ用として売られているJensen

エクステンデッドレンジ・スピーカーは、かつてRock-olaなどのジュークボックスでも採用されたレジェンドなユニットであり、今はイタリアのSica社でライセンス製造されている。このため新品で安価に手に入る希少な大口径フィックスドエッジ・スピーカーということになる。

現在では希少な大口径フィックスドエッジ・スピーカーJensen C12R

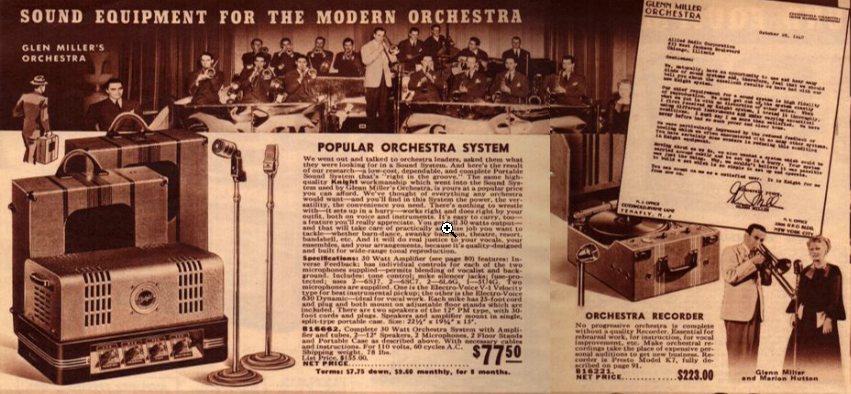

私が愛用しているJensen C12Rは、1947年から変わらず造られているレジェンド製品であり、もともと数WでステージのPA機器の役割を果たせるように設計されたもので、フィックスドエッジ(エッジが柔らかい樹脂や布ではなく、硬いコーン紙で成形されたもの)が機械バネの役割を持っているため、音の立ち上がりと引き際がスカッとしている。その反応の速さは、ユニットが開発された1940年代に流行したスウィングジャズのジャズオーケストラのなかでも、ボーカルやギターの音を拡声して埋もれないためのものであった。つまり、ホーンやドラムの生音にも負けない瞬発力が求められて開発されたユニットなのである。

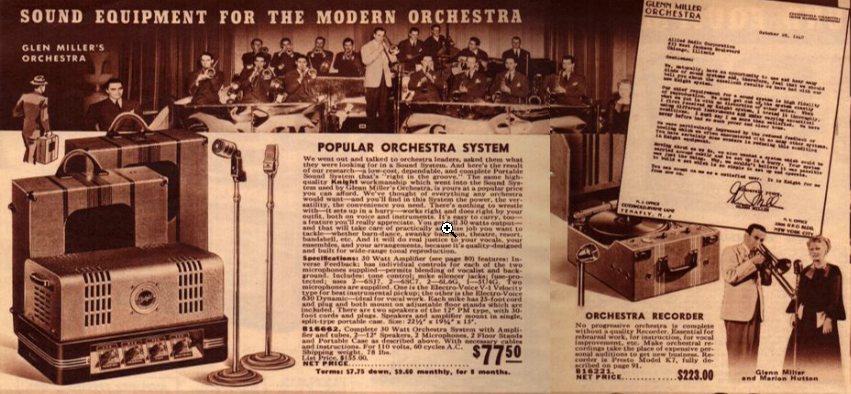

初期のPAはジャズオーケストラに混ざってボーカルやギターの拡声に使用された(1940年代)

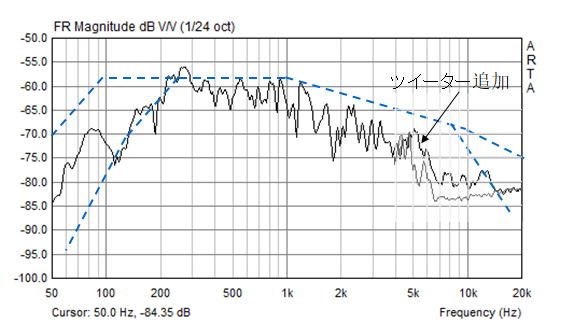

Jensen C12Rのような大口径フィックスドエッジ・スピーカーの叩き出す音が凄い理由について述べると、30~38cmの大口径にも関わらず、ともかく波形の繰り出しと引き際が非常に鋭いのだ。これは後面開放箱に入れることで空気抵抗がなく軽いという以外に、フィックスドエッジが機械バネの役割を果たし、インパルス応答もストンと落ちていくのだ。通常のウーハーはこれと違って、バスレフ箱でドーンと余韻が残るし、それ以前に出音がツイーターより数ms出遅れるのが普通だ。これは重低音に足元を引きずられて、砂に埋もれたように足並みが重たくなっているのだ。その代わり、Jensen

C12Rの周波数特性はカマボコ型であるのだが、200Hz辺りの中低域から4kHz付近の中高域まで一体感をもって即応する躍動感は、疑いなくスピーカーにも筋力というものがあるのだと信じさせるに足るものである。200~4,000Hzなんて電話の音声と一緒なのだが、オーディオではここが重要なのだ。

インパルス応答もストンと落ちるJensen C12Rの波形再生能力

私がJensen C12Rを中心に組んだモノラルシステムは、1960年代初頭に製造されていたジュークボックス Rock-ola Capriを参考にしている。それまで使用していたホーンツイーターからコーツイーターに置き換わったタイプで、この後Jensen社がスピーカー事業から撤退したため、これがRock-ola社でJensenスピーカーを使った最後のモデルとなった。現在、C12Rはギターアンプ用として売られているが、この頃のジュークボックス御三家だったRock-ola、Seeburg、WurlitzerにはJensen

C12Rが搭載されており、いわゆるアメグラ世代、ロカビリーの全盛期に使用されたレジェンドなユニットなのである。これが現在も製造され続け、さらに1万円以下で購入できるというのは、実にラッキーなことなのだ。私の愛するミッドセンチュリー・スタイルの決め手となるアイテムといえよう。

私の組んだモノラル・システム

1960年代初頭のジュークボックスRock-ola Capri (Jensen C12R+コーンツイーター)

通常のフルレンジは、高域の指向性が30°程度に狭まり、そのことがモノラルなりの音場感を制限してしまうのだが、中高域の指向性を広くしてやると、モノラル録音が部屋一杯に鳴り響く態勢が整う。こう言うとステージPAに使われる大型ホーンを思い浮べる人が多いのだが、ここは1950年代の家庭用ラジオの流儀にしたがいコーンツイーターを選択しよう。コーンツイーターと言ってもオーディオ用に耐えられる品質のものは限られるのだが、独Visaton社が製造している2種類のコーンツイーターは、昔の真空管ラジオの保守部品として設計されている希少な存在だ。Visaton

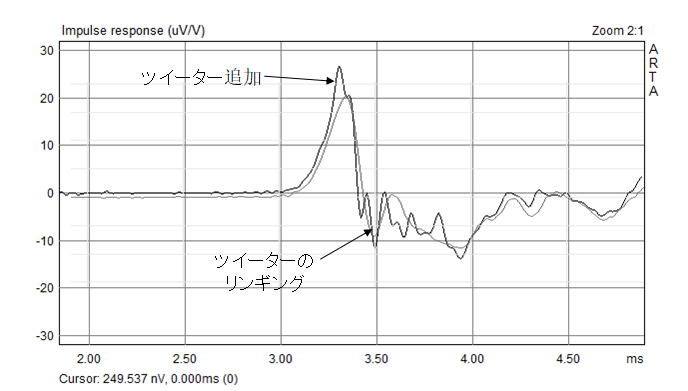

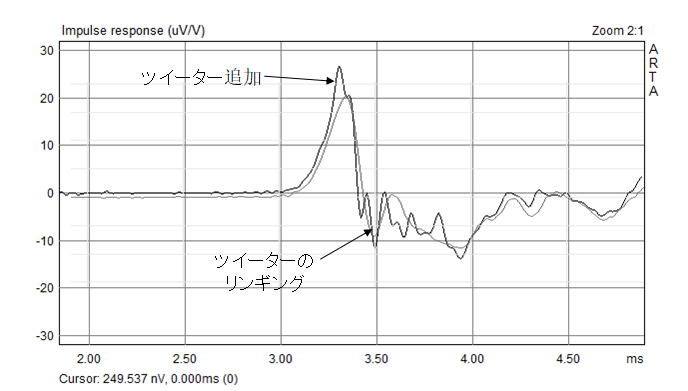

TW6NGは、斜め横から聴くと5kHzと13kHzに強いリンギングがあり、インパルス応答をみてもビーンと鳴る三味線のサワリのような役割をもっていることがわかる。現在のオーディオ技術では定位感や残響音を乱す要因として真っ先に排除されるのだが、樹脂製のセンターキャップから溢れる艶やかな音色といい、まさにレガシーなアナログテイストを受け継いでいる。ツイーターについてはホーン、リボン、ドームと色々と試してみたが、1960年より古い録音を聴くならコーンツイーターが最もよいマッチングを示すと思う。

ドイツ製で格安のVisaton TW6NGコーンツイーター(試聴位置:仰角75°からの特性)

Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性

Jensenのエクステンデッドレンジ・スピーカーはその再生能力が買われて、1950年代のジュークボックスで採用されたのだが、ジュークボックスはレコードチェンジャーが主要な機能であるためか、その音響的な機能性について知る人はほとんどいなかった。見た目のド派手な意匠と、理論からかけ離れたギミックだが実践的な音響設計(しかしこれは後にJBLの巨大PA機器やWestlakeのモニタースピーカーがやってのけた)によって、オーディオ業界ではむしろ亜流と見なされたのだ。しかし、デジタル時代に本当に必要だったのは、広帯域でフラットな再生能力ではなく、マイクの音をそのままステージで拡声するPAスピーカーの機能性だったのだ。その過度特性はまさにデジタルを凌駕するものである。あらためて生音と互角に対決した原初的なPAシステムに注目してみてはどうだろうか?

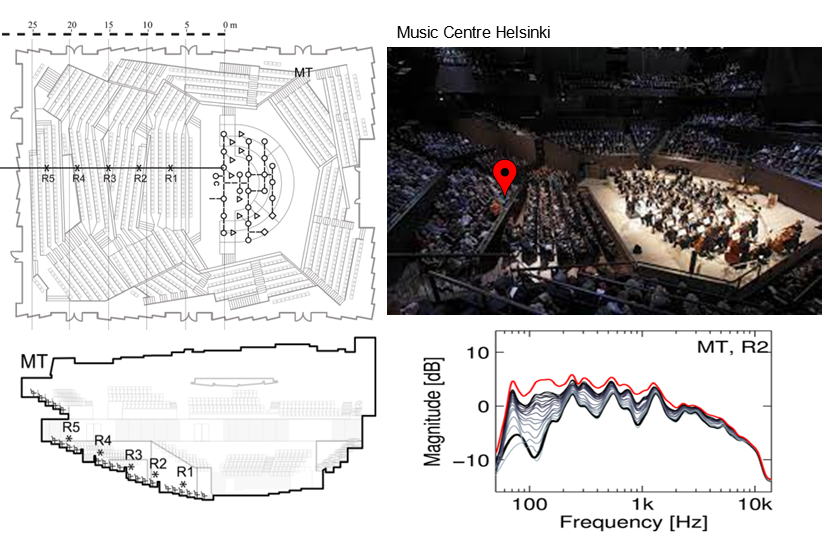

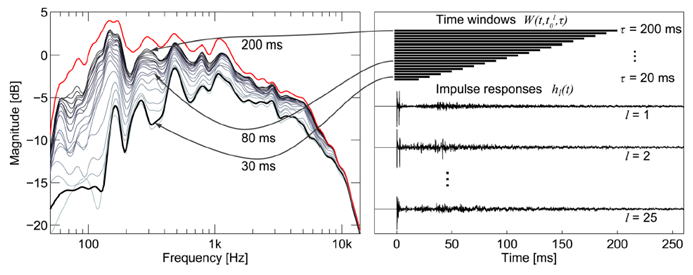

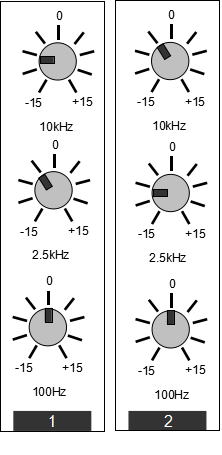

さて機材を取りそろえたうえで、システム全体のチューニングである。自分の耳で自宅において概ねのモノラル録音でニュートラルになるように決めた周波数バランスは、200~2,000Hzを中心としたカマボコ型になった。これは古い録音を多く聴くからだけでなく、新しいデジタル録音をモノラルにして聴いても同様である。実はこれがコンサートホールの響きとほぼ同様のものであることが、最近になってようやく理解できた。古い録音をよく聞くので、高域にフィルターを掛けることが昔から行われていたが、そうではなく徐々にロールオフするのが正解だったのだ。それと共に、最新のデジタル録音も同じように自然なアコースティックで聴けるようになった。両者の間にある音質の違いは、1950年代から大きく変化しておらず、むしろ発展したのはコンピューターによる解析技術のほうであると私は思っている。人間の耳も音楽ジャンルも、それほど変化していないのだ。

それと共にコンサートホールでは200Hz以下のバランスが100~200ms遅れた反響音として滞留しており、これは現在のウーハーの鈍い反応の設計の主流となっていることも判る。録音がスピーカー固有のサウンドステージに押し込められる原因は、従来から静的なコンサートホールの周波数特性を重視したため、ウーハーの受け持つ帯域のタイミングが全部遅れるというアンビバレントな状況によるのだ。これもステージ上で生楽器と競り合ったミッドセンチュリー期のPA技術のほうが正しい結果を出している。

コンサートホールの周波数特性の調査結果(Patynen, Tervo, Lokki, 2013)

自作スピーカーの特性(いずれも斜め45°から計測、ホールのトーンと近似)

左:Jensen C12R+Visaton TW6NG、右:Visaton FR6.5

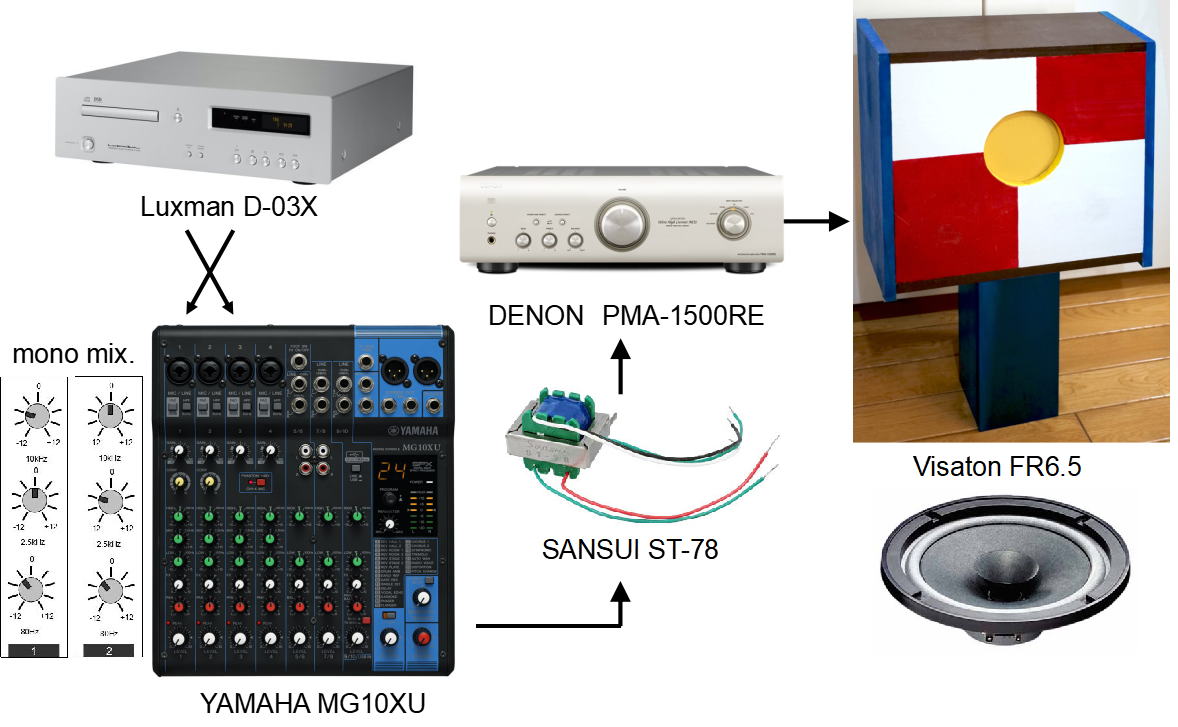

部屋のアコースティックの問題は重要で、これだけで録音との相性が決まるという恐ろしいものだ。それはBOSE博士がコンサートホールの9割は残響音だと論証しようと901スピーカーを開発したくらいなのだ。また異形のジャズレーベルECMのマンフレッド・アイヒャーは、デジタルリバーブを掛けて音場感を調整していることで有名で、それがECM独特のヨーロピアン・サウンドを演出しているのだが、原音主義の人たちからみれば毛嫌いする原因ともなっている。私はこうした問題に立ち向かうため、卓上ミキサーに付属しているデジタルリバーブで調整している。ヤマハの卓上ミキサーMG10XUは、カラオケ大会でも使える簡易PA用だが、心臓部となるオペアンプは自家製チップを使いノイズレベルが低く音調がマットで落ち着いてるし、3バンド・イコライザー、デジタル・リバーブまで付いたオールインワンのサウンドコントローラーである。ヤマハのデジタル・リバーブは24bit換算の精緻なもので、リマスター時点でかけて16bitに落とすよりずっと自然なニュアンスで艶や音場感を調整できる。

ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタルリバーブ(註釈は個人的な感想)

MG10XUのデジタル・リバーブは、世界中の音楽ホールの響きをを長く研究してきたヤマハならではの見立てで、簡易とは言いながら24bit処理で昔の8bitに比べて雲泥の差があるし、思ったより高品位で気に入っている。リバーブというとエコーと勘違いする人が多いのだが、リバーブは高域に艶や潤いを与えると考えたほうが妥当で、EMT社のプレートリバーブ(鉄板エコー)は1970年代以降の録音には必ずと言っていいほど使われていた。残響時間とドライ・ウェットの調整(大概が30~40%の間で収まる)ができるので、録音状態に合わせてチョちょっといじるだけで聴き映えが変わる。

1番目のホール・リバーブNo.1は、アメリカンなマットなテープ録音の雰囲気をもった音色で、よりシリアスでマッシブな力感を出したいとき、低域のリズム感を犠牲にすることなくニュートラルに整えることができる。

2番目のホール・リバーブNo.2は、ヨーロピアンな艶やかさと潤いのある音色が特徴で、クラシックなどで音がソリッド過ぎると思ったときに掛けると、雰囲気良くまとまる。

実はこれらのリバーブの後段にローファイなサンスイトランスを噛ましているのがミソで、ちょうどリバーブと磁気飽和したときの高次歪みがうまいことミックスされることで、楽音とタイミングのあった倍音が綺麗に出てくる。正確な再生というよりは、楽器のような鳴らし方が特徴的だ。

我が家のスピーカーは30cmクラスの大口径スピーカーだが、色々な人に勧めてみても置き場に困ると思うことが多いらしい。ところが音声をモノラルにすると、人間と同じ大きさ=椅子ひとつ分のスペースに収まるのだ。私は30cmクラスのスピーカーをディスクサイドに置いて音楽鑑賞しているが、実はこれこそが人間と親密に会話している距離と音量となる。そして一般家屋において物の大きさの心地よさは、ル・コルビュジエのモデュロールに見る通り、胴体が椅子の上に座る程度の大きさにデザインすることで、くつろいだ空間のなかで語らう姿勢に落ち着く。これはブックシェルフで3π空間を空けてステレオ配置するよりも狭いスペースなのだ。

ル・コルビュジエのモデュロールと自作スピーカーの寸法関係

モノラルなら大口径でもディスクサイドでOK |

BBCでのLSU/10の配置状況(1950年代) |

世の中にあってモノラル録音よりもステレオ録音のほうが圧倒的に多いのに、モノラルでの試聴を勧めることを不思議に思う人も多いだろうが、実は私はステレオ録音をミキサーでモノラルにミックスしなおして聴いている。

ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。 ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

次に大型モノラル・システムを構築しているビンテージ・オーディオ愛好家に人気があるのが、プッシュプル分割トランスを逆に接続して、2chをまとめる手法で、巻き線の誤差のあたりが良い塩梅におさまると、まろやかなモノラルにできあがる。しかし、これもプッシュプル分割用トランス自体が戦前に遡る古い物しかなく、そのコンディションもまちまちで、当たりクジを引くまで1台5~10万円もするトランスを取っ換え引っ換えしなければならず、普通の人にはお勧めできない。

最後に私が実践しているのは、ミキサーの2chの高域成分をイコライザーで互い違いにレベル差を出して合成することで、昔の疑似ステレオの逆をいくやり方である。逆疑似ステレオ合成方式とでも名付けておこう。これだと情報量が過不足なくまとまって、高域の潤いも失われない。

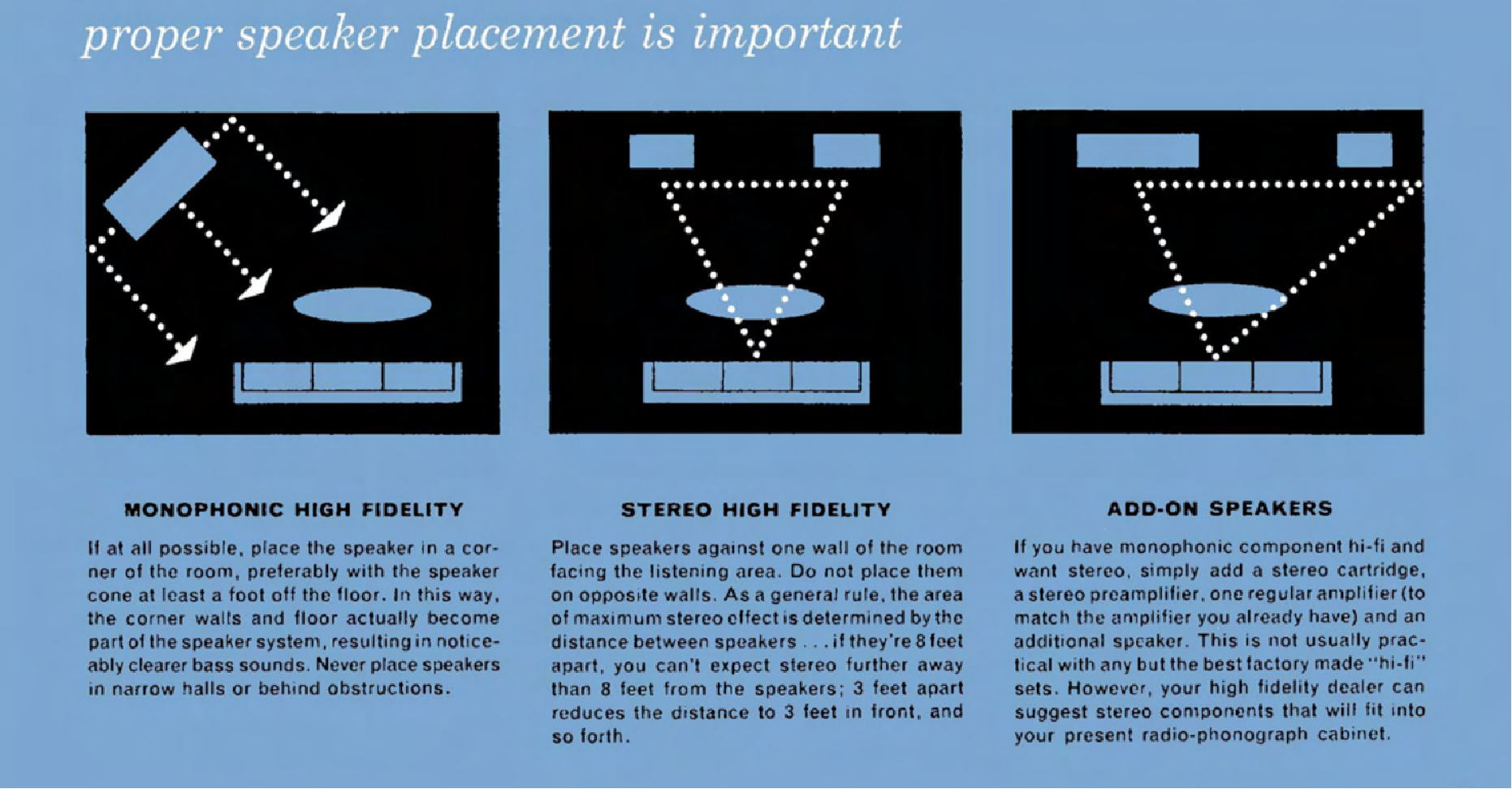

そしてモノラル音声の聞き方は、斜め横45度から聴くのが正調である。これはシュアー社のマニュアルにおいても教示されている公式のものでもある。モノラル時代のスピーカーの設計には、正面から聴くと高域がしゃくれ上がった特性が多いが、これが斜め横ではフラットになるようになっていることと整合性がとれる。1950年代までの拡声技術は、ラジオからステージ用PAとが地続きで存在していたのだが、それは1930年代におけるスピーカー開発ロードマップを確認すれば明らかで、試聴する人数と会場の大きさでスピーカーの大きさ・出力を規定していた。これを度返しにして音場感を拡張してきたのが現在のステレオ機器の開発方針として根強く定着しているといえよう。

Shure社1960年マニュアルにあるスピーカーの配置方法

斜め横から聴くと片耳だけで聴いていることにならないか?という疑問があるかもしれない。しかし実際には、パルス波のような鋭敏な音はスピーカーのほうに向いている耳にしか届かないが、もう片方の耳はエコーを聴いているようになる。人間の脳とは便利なもので、音が直接届かない反対側の耳でも同じ音として聞こえるように感じ取っている。さらに両耳に生じる頭の大きさのわずかな時間のずれを感じ取って、勝手に音場感なるものを脳内で生成してしまう。

両耳間時間差(ITD)と両耳間レベル差(ILD)の模式図(Xuan Zhong (2015)

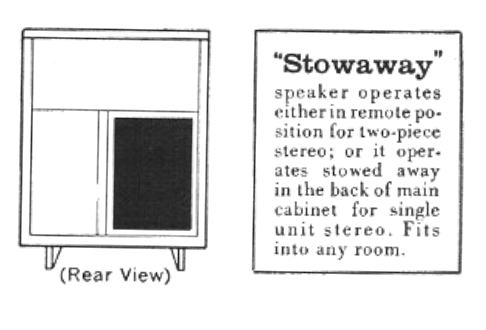

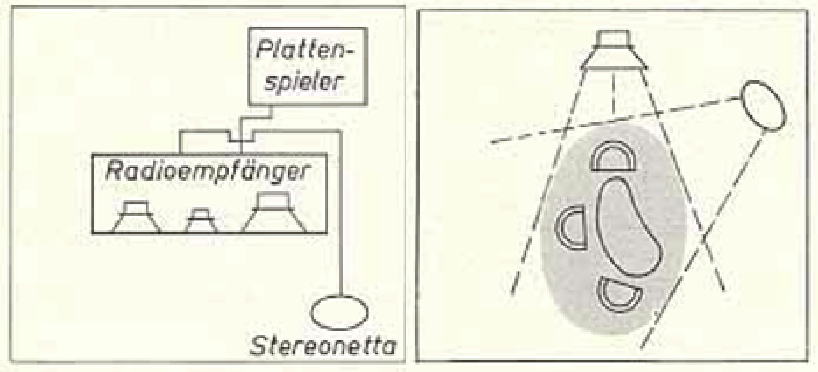

さて余談だが、上のShure社のマニュアルの一番右にあるのは、モノラル電蓄を持ってる人がサブスピーカーを巧く使ってステレオらしい音場感を得ようというものだ。これはステレオLPが出始めた頃の米コロンビア・レコードの電蓄にも、サブ・スピーカーでステレオ感を補完する折衷案が製品化されていた。同様な手法は、独イゾフォンのカタログにも載っていて、小さいサテライトスピーカーでも効果を発揮すると紹介している。何だが折衷案のようで頼りなさそうだが、私なりに上記の30cm2wayと16cmフルレンジを並べて鳴らしてみたところ、これがクラシック音楽にすごく相性が良い。音のタイミングとしては、FR6.5が先行するのだが、それを覆うようにJensen

C12Rの低域とVisaton TW6NGの高音とが補完してくる。意外に役に立ったのがヤマハのデジタルリバーブのうち12番のテープディレイで、ホールの反射音とタイミングを合わせると、ピアノ音楽もしっかり鳴らしきれる。それでいて、FR6.5の中域が先行音効果で輪郭よく浮かび上がるのだ。禁断のアドオン3ウェイとでも呼ぼう。

ステレオ・レコードが少なかった時代の折衷案(米コロンビア、1958)

独Isophon Stereonetta(13cmフルレンジ)の折衷案(1958)

| 訳:同様に、ステレオネッタ スピーカーをラジオや電蓄などと組み合わせることで、擬似ステレオ音響効果を理想的に実現し、さらに発展させることができます。

その結果、真のステレオ音響に近い豊かなサウンドと透明感が得られます。 |

さて最後に強調したいのは、オーディオのデザインについてである。折角自宅に置くオーディオ機器の多くは、メカメカした奇々怪々な出で立ちのものが多い。そして部屋を占拠して自分が主人のような振舞いをする。つまり人間味がないうえに高飛車でパワハラ風な態度で音楽を鳴らすのである。

私は音楽をモノラルにミックスして聴く理由を、音楽を一人称のパーソナリティとして聴くためだとしたが、スピーカーもひとりの人格にふさわしい出で立ちをもつべきだと思っている。それゆえ私のスピーカーのデザインは、人間の発声形態を真似た音響的トルソーのような形状をしている。つまり胴体となるエンクロージャーに対し、ツイーターが首をと口を突き出しているように付いている。ツイーターを置いている猫の餌皿は15°と絶妙に傾いており、スピーカーの軸に疑似的な消失点をつくっている。いわゆるエルゴノミック・デザインでもあり、胴体と頭部の骨格的な結び付きが明確になったことで、結果としてボーカルの発声がより立体的になって、音がスピーカーからポッカリ浮いた感じになった。これは蓄音機時代のラッパの付いたスタイルよりも、より人間らしいカタチになっていると思う。

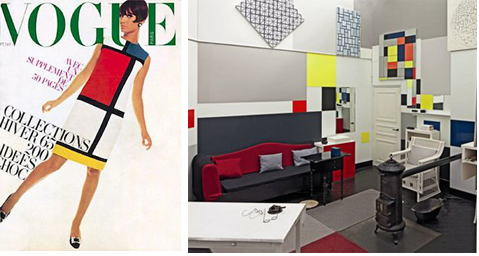

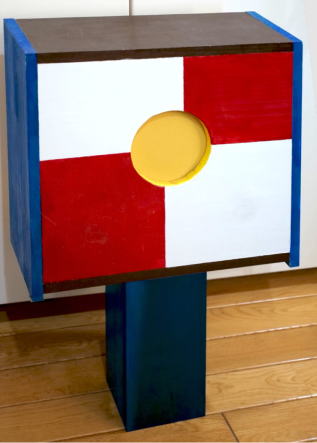

もうひとつのミッドセンチュリー的な意匠として、モンドリアンルックに似せたツートンカラーを大胆にあしらっている。サンローラン、イームズ夫妻、ル・コルビュジエなど1960年代に多くのオマージュをモンドリアンの作品に捧げている。

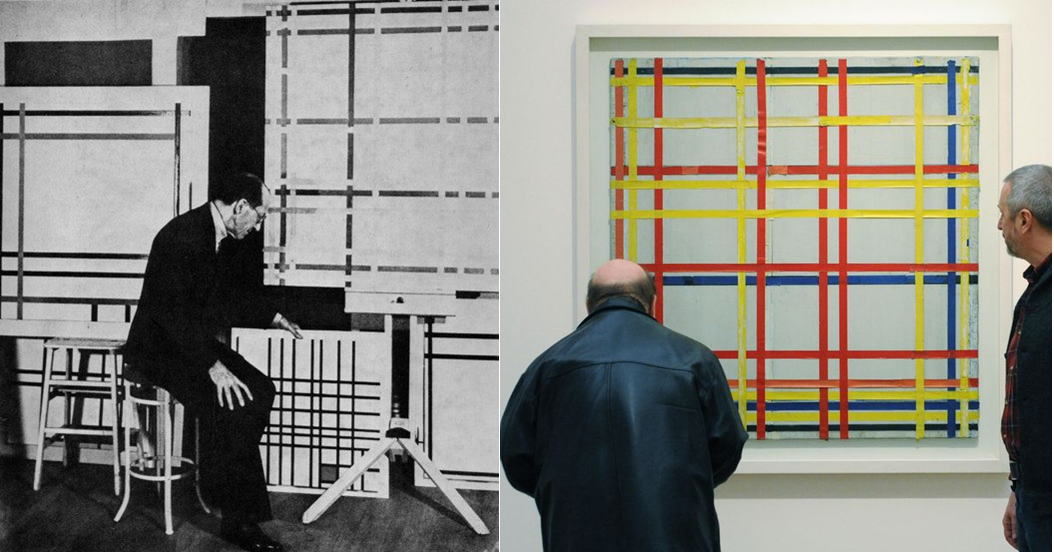

モンドリアンといえば、作品名にも「ブロードウェイ~」とか「ヴィクトリー~」という風にブギウギの名を冠したものを残したように、晩年にアメリカへ移住したときにブギウギにひどく傾倒していた。いわゆるジャズではなく、なぜブギに特定したのか? よく明快なビートとリズムに触発されたと言われているが、モンドリアンがハーレム街の安酒場でリズムを取っているとはあまり想像できないし、ジュークボックスにコインを入れてじっと曲を選んでいるなんてのも愉快な絵柄だ。でも、もう少し長生きすればR&Bにもハマってたかもしれない。それほど時代が近いし、彼の画風が戦争の影をそれほど落とさずに、常に前向きだったことも功を奏したように思えるのだ。

これらの晩年の作品群は製作方法も特異で、色紙やカラーテープをキャンバスに貼り付けただけ、という誰でもマネできるものにまで昇華されていた。自身の美学に絶対的な自信があってのことだろうが、最近になって、紙テープでの試作品「ニューヨーク

1」が75年もの間、「逆さま」に展示されていたことが発覚して話題になった。そもそもアトリエから運び出し、裏側のサインを根拠に「逆さま」に展示した後、競売に掛けられて以降そのままだったと言われるが、それまでピッチの狭いほうが地平線で、そこから立ち上がるビル群を現わしたというような評論まで出ていたというのだから、難解な現代美術にさもありなんという事件に発展した。しかし美術館としては、元に戻すとテープが重力で垂れ下がりレイアウトが狂うので、もはやそのままにしておこうということだ。

モンドリアンの作品は、その単純なレイアウトのため模倣も多いのだが、現物をみるとそのキャンバスの厚みまでが作品と思わせる重量感がある。それはキャンバスの脇まで下地が均質に塗られているということもあるかもしれないが、ブロードウェイ・ブギウギにしても、近くで観ると色紙が捲れたり皺になっていたりと散々だが、たとえ小学生の切り絵のようなものであっても、その大きさという実在感がモノを言っているように思う。それはどんなにチープな造りでも「これが俺の芸術だ」という叫びが聴こえてくるのだ。

|

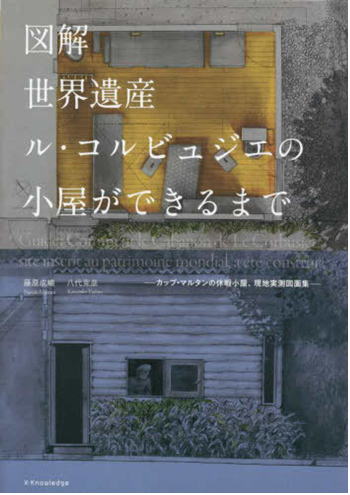

世界遺産 ル・コルビュジエの小屋ができるまで/藤原成暁・八代克彦(2023)

日本の”ものつくり大学”の建築学科の実践プログラムとして企画された、カップ・マルタンの海辺に作られたル・コルビュジエの終の棲家、休暇小屋(1952)の実測とレプリカの製作記録である。既に1924年に「小さな家・母の家」を完成し、1929年の近代建築国際会議(CIAM)では「生活最小限住居」についてプレハブ住宅を発表していたが、晩年になって「ユニテ・ダビタシオン」の建設と並行して企画されたのが、この木造の休息小屋である。人間の身体によって測定されるモジュロールの実践もあってか、あらためてそのディテールを再現してみると、全く無駄のない構造をもっていることが判る。「森の生活」を著したソローの言う通り、人間は他人と同じ生活をしようとあくせく働く生き物であるのに、本当に必要なものはそれほど多くはない。小屋とは第一に身体と生活を委ねられる場所であるべきなのだ。 |

※モノラルを愛する人にはこのロゴの使用を許可?しまする

ページ最初へ

|