【地下道を抜けるとそこは昭和だった】

勝手気ままに昭和100年になっていた。

東京駅を八重洲口から丸の内に抜けていく地下道に「あの頃を 思い出させるような 甘くほろ苦い懐かしプリン」という看板があって、なんとなく気になって通り過ぎる。ちなみにお隣は「恋とスパイス」というカレー屋である。八重洲口は模様替えして大きなテントというか帆を張った未来の大型船のようなデザインで、丸の内側は大正末期のレンガ造りの駅舎が残されており、なんとなくタイムトンネルのような感じでもあり面白く思って歩いている。

モダンとレトロの間を行き来する不思議な東京駅

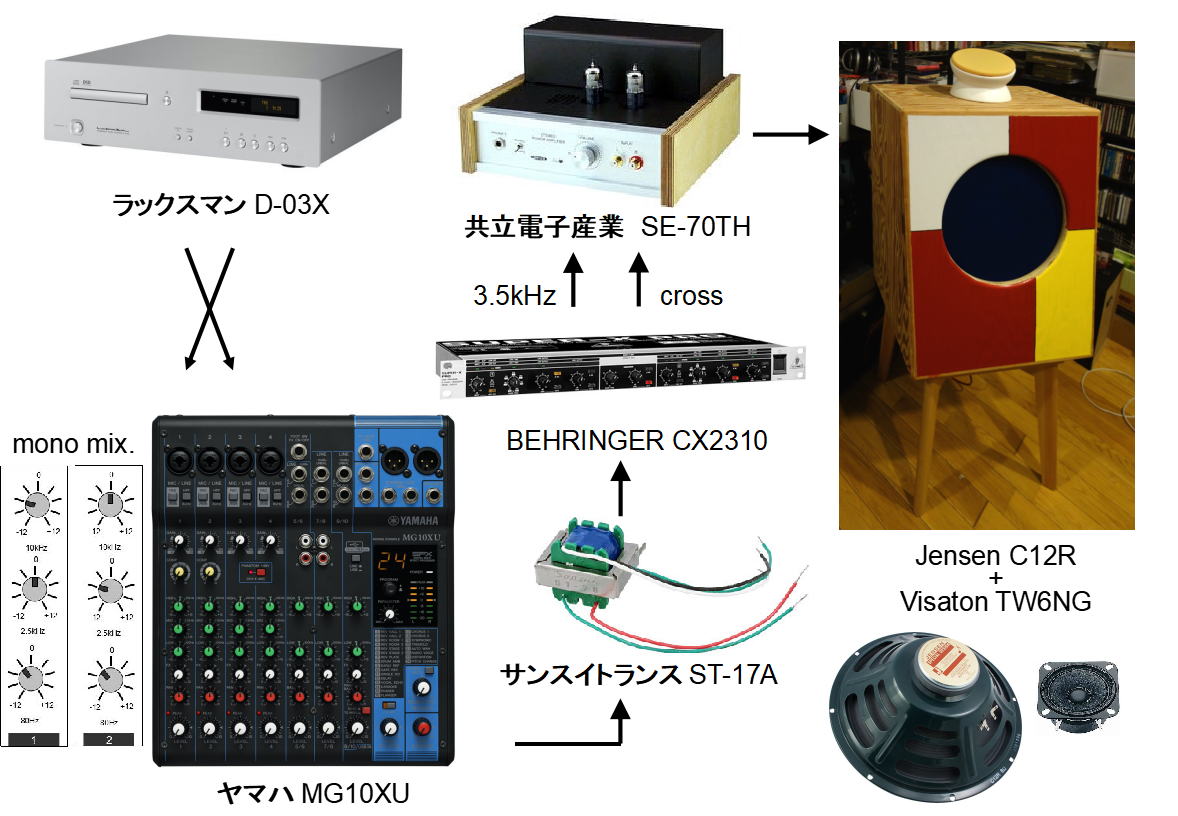

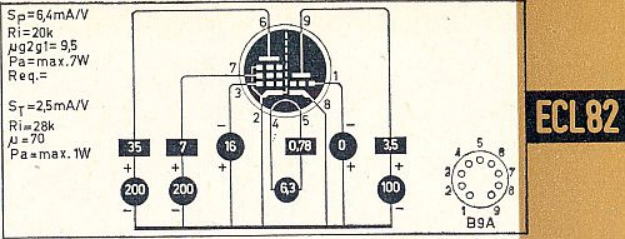

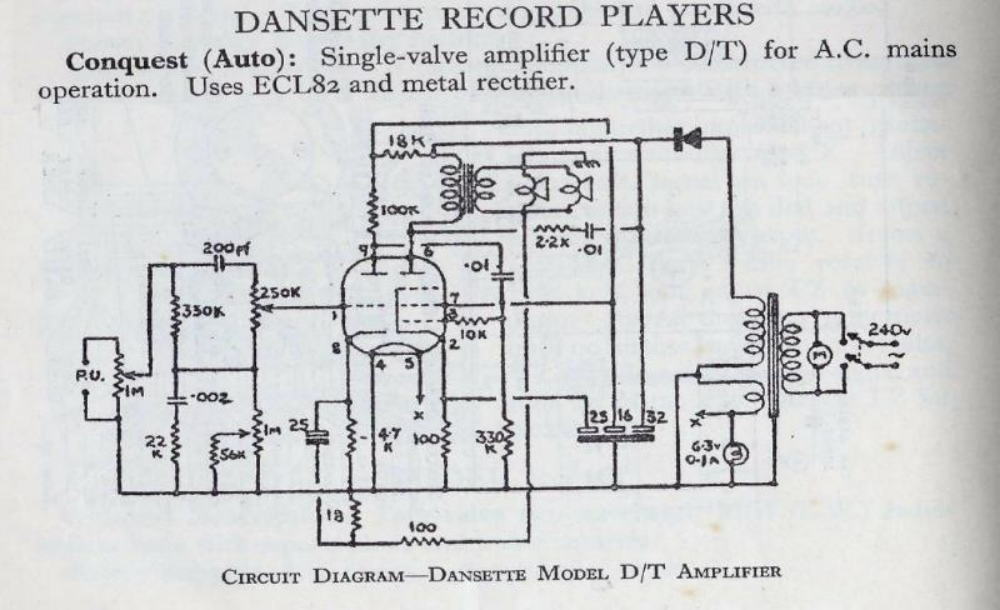

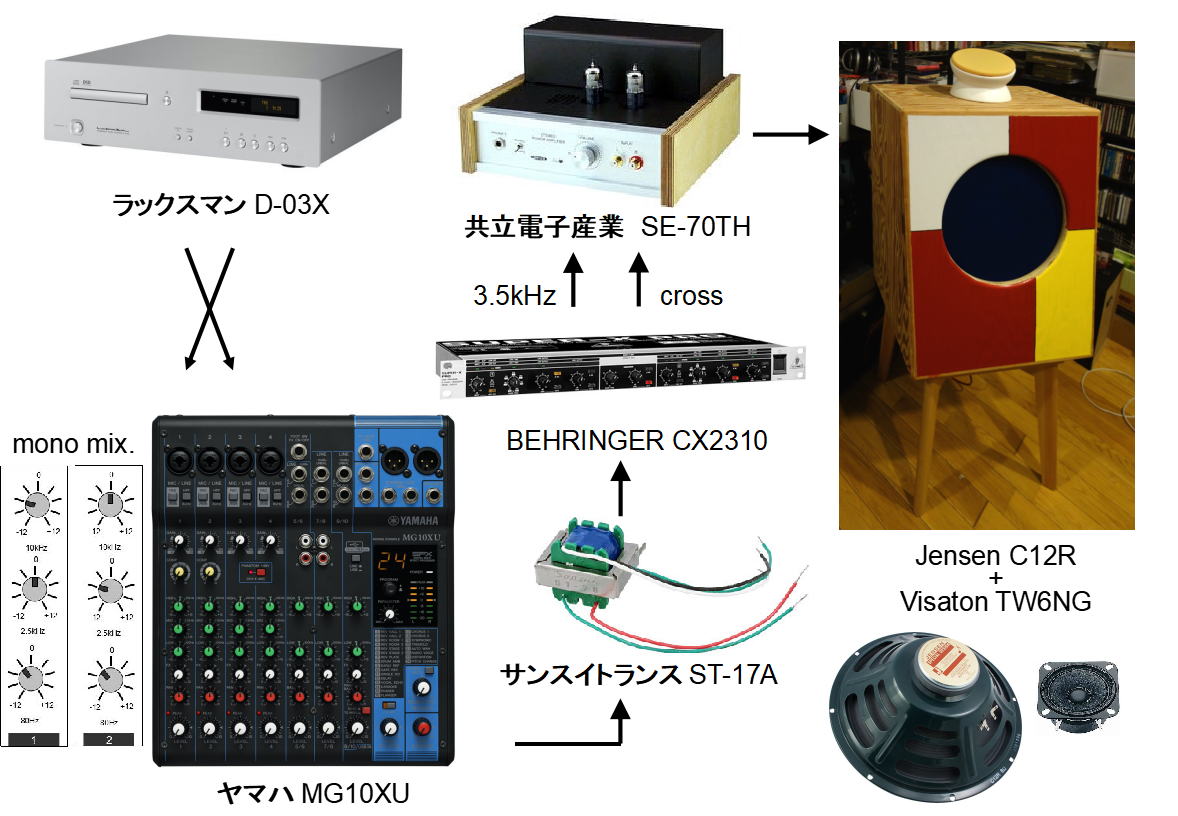

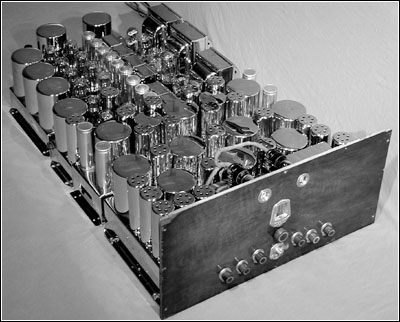

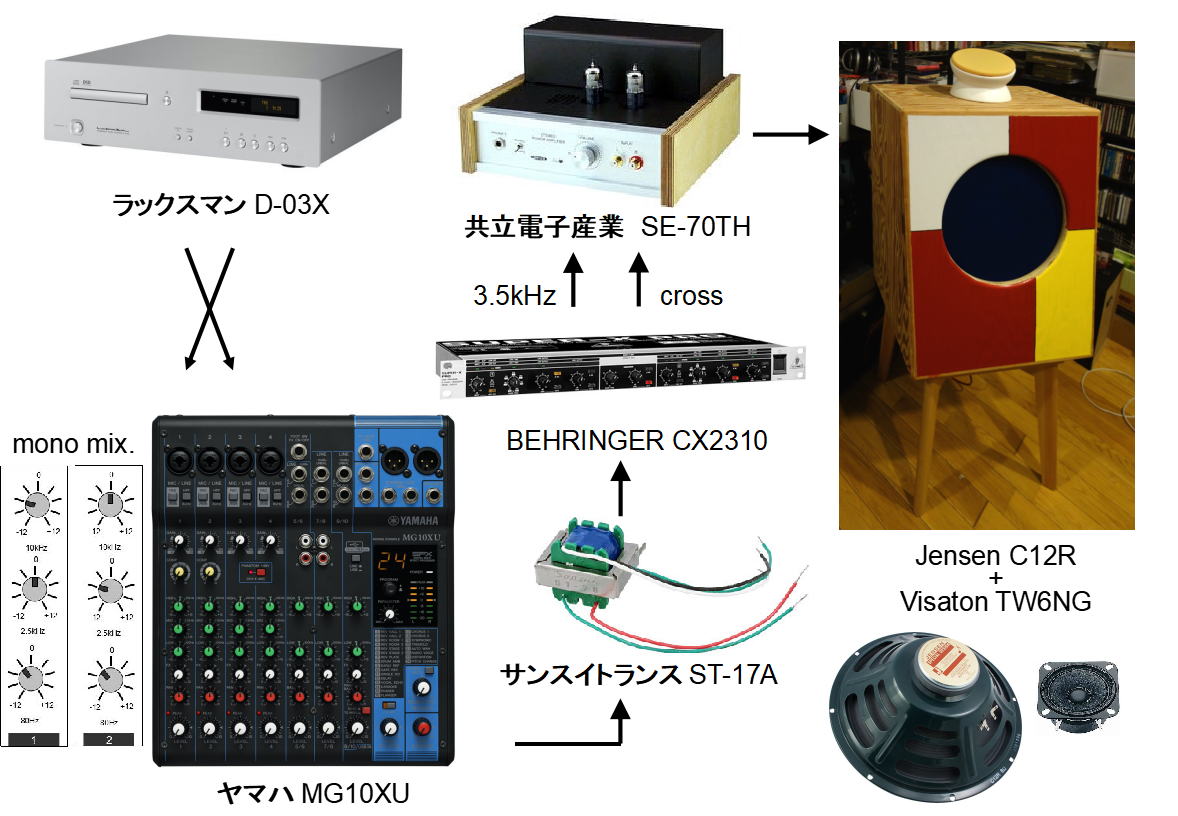

なんでこんなことを書いているかというと、とうとう真空管アンプを導入したのだ。と言っても、けして本格的なものではなく、共立エレショップで売っているECL82シングル完成基盤を結線するだけのセミキットで、摂津金属工業の創業70周年記念シャーシを加えた特別バージョンである。シャーシは1960年代の頃と同じ作り方を復元し、2019年に70台限定で売り出されて久しいが「残り在庫1台」となっていたので、盆休みの楽しみにと購入したのだ。基盤だけなら5500円のお試し1.2Wのミニワットアンプに、何もこんなに凝ったケースを付けなくてもいいものを、と思う人も多いと思うが、やはりこれは趣味の世界である。同じアクリルケースのバージョンも同じ価格なので、摂津金属工業さんとしては、記念品としてほとんどタダで提供したのだと思う。在庫1台で気になるシリアルナンバーだが、家に送られてきたのはNo.40だった。どうも売れたら倉庫から引き摺りだして店頭に並べるということらしい。でも、こういう緩さというか、けち臭い感覚も、やはり昭和風なのである。

で、組んでみての感想だが、たかが結線だけとタカを括っていたが、細いビニール線の皮むきに意外に手間取ったり、パーツの端子が小さくハンダが止めにくいなど、モタモタしている間に4時間かかって完成した。真空管のピンがきつい割には基盤の支えが弱く、その辺も少し気になったが、音出しして問題なさそうなのを確認したときは、嬉しさというより、ホッとした感じのほうが強い。

販売して7年経っても在庫あり。物好きしか買わないだろうキット

この手のミニワットアンプはディスクトップでも使いやすいせいか、大きさの見合った10cm以下のフルレンジで聴く人も多いようだが、私はJensen&Visatonの2wayフロアスタンドスピーカーをつなげた。Jensen

C12Rは30cm径とは言え、古い時代のPA用スピーカーに多いフィックスドエッジの反応の良いスピーカーで、これをチャンデバでマルチ駆動しているのがミソである。相棒のVisaton

TW6NGは今どき珍しいコーンツイーターで、超高域なんて出やしないが、艶やかな倍音を出す良識的な設計のツイーターだ。この2つを組み合わせて、往年のラジオ電蓄ぐらいの音は出したいと、少しノスタルジックな気分になった次第だ。しかし結果はノスタルジックなんてものではなく、ミッドセンチュリーの風格を備えた、リアルな昭和を満喫できる好循環なシステムになった。

音量については、6畳間で聴くぐらいでは全く問題ない。むしろ小音量から大音量までの吹きあがりがリニアなので、小音量で不用意に音量を上げると最高潮に達したときの音量に手こずるぐらいだ。NFBが掛かってると少しコンプレッションが掛かって、表情も平坦になっていることが分かった。

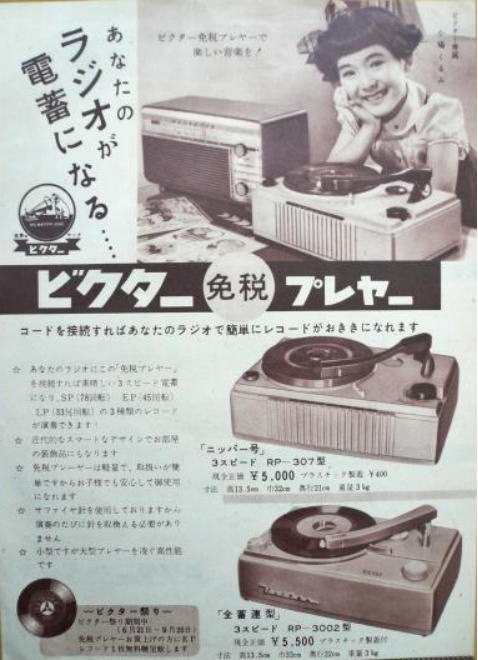

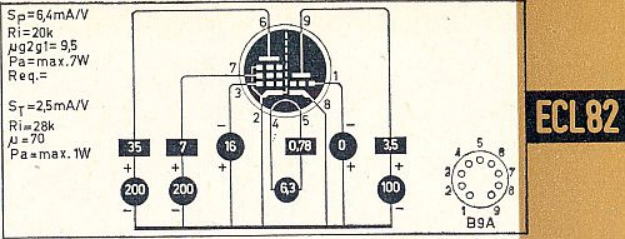

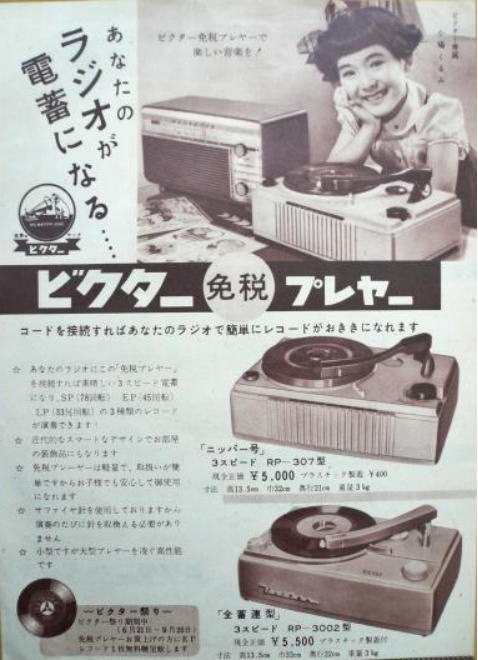

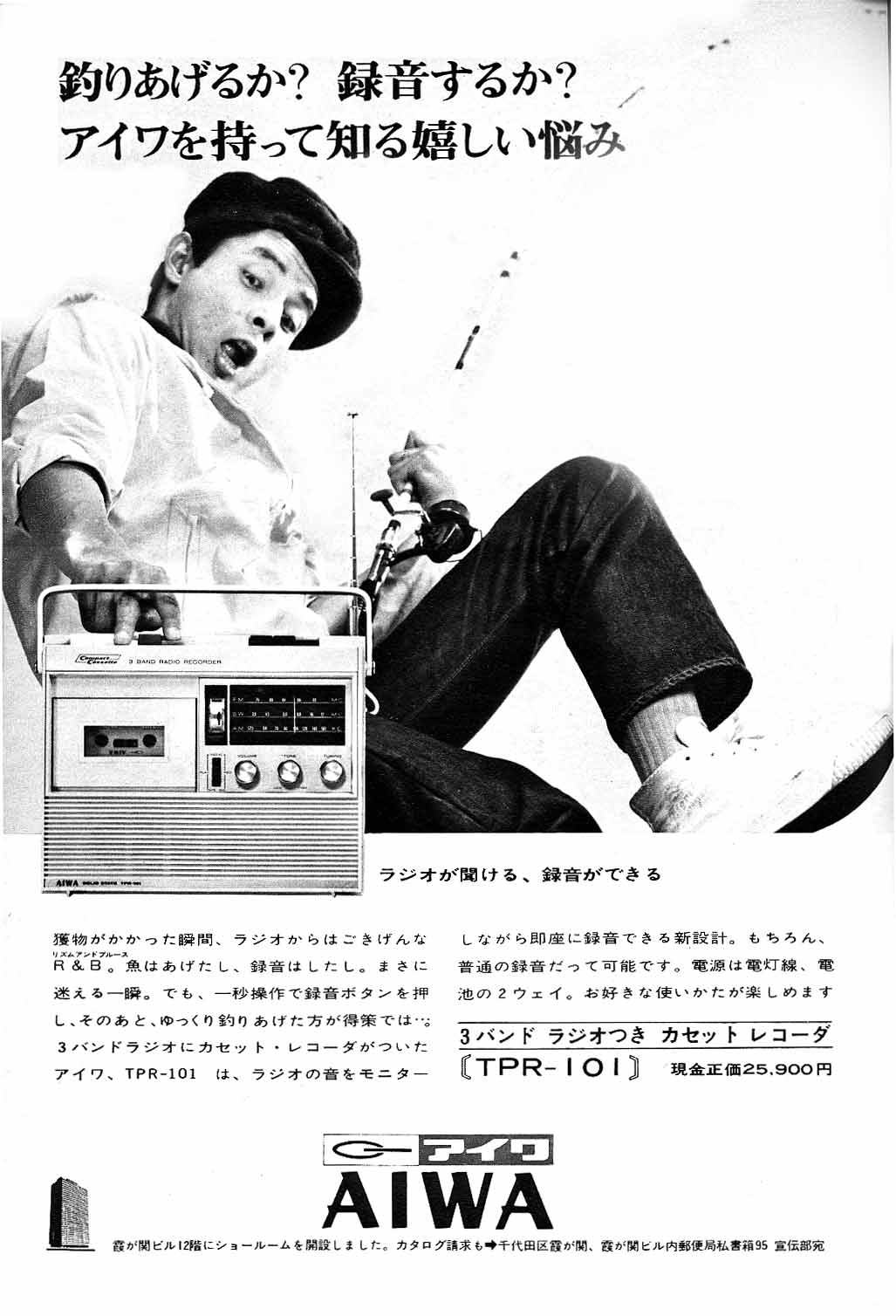

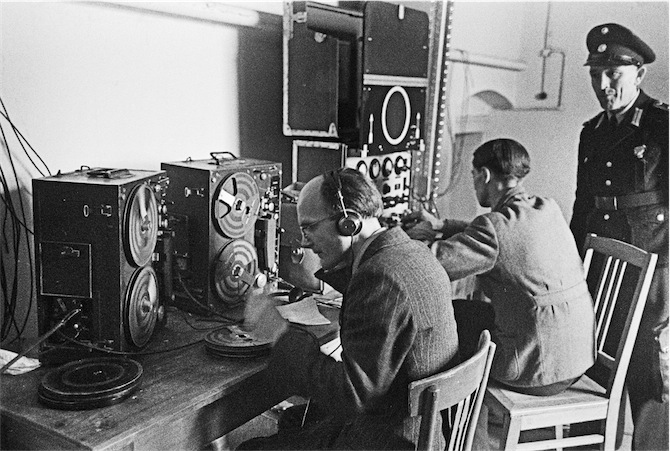

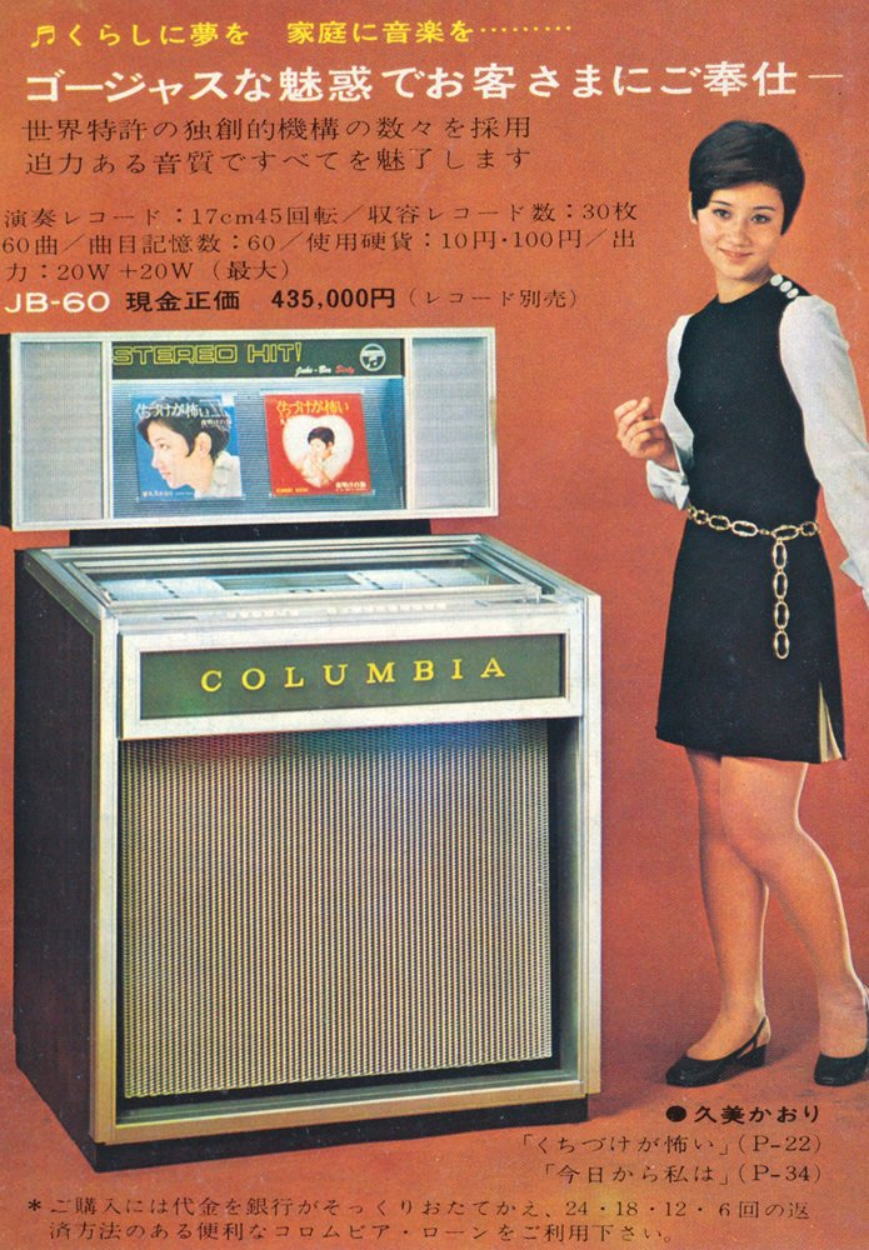

ECL82(6BM8)は、1955年頃に蘭フィリップスで開発された、3極管プリと5極管パワー管をMT管1本にギュッと封じ込めた複合管で、家庭用のラジオ&テレビで多用された2.4Wしか出ない真空管である。初期のアンサンブル型ステレオやレシーバーにも使われており、東芝、ナショナル、NECなど、日本製のほうが性能が良いことでも知られている。以下のように洋の東西を問わず様々な家電製品に使われており、いつかどこかで聴いた音のデジャヴ感が漂っている。広告でみるユーザーへの訴求も、クラシック、ロック、流行歌、童謡と幅広いのも特徴である。1955~65年=昭和30年代の国民的な仕様だと言えば分かりやすいかもしれない。魚で言えば、マグロや数の子なんて高級食材ではなく、アジの開き、秋刀魚のようなものである。知っての通り、アジもサンマも、今では不漁続きで庶民の食卓に上りにくい贅沢品になってしまった。ECL82も同様で、唯一生産を続けていたロシア球も製造を終えて、けして安い球ではなくなってしまった。

ECL82(6BM8)が使用された往年の家電製品

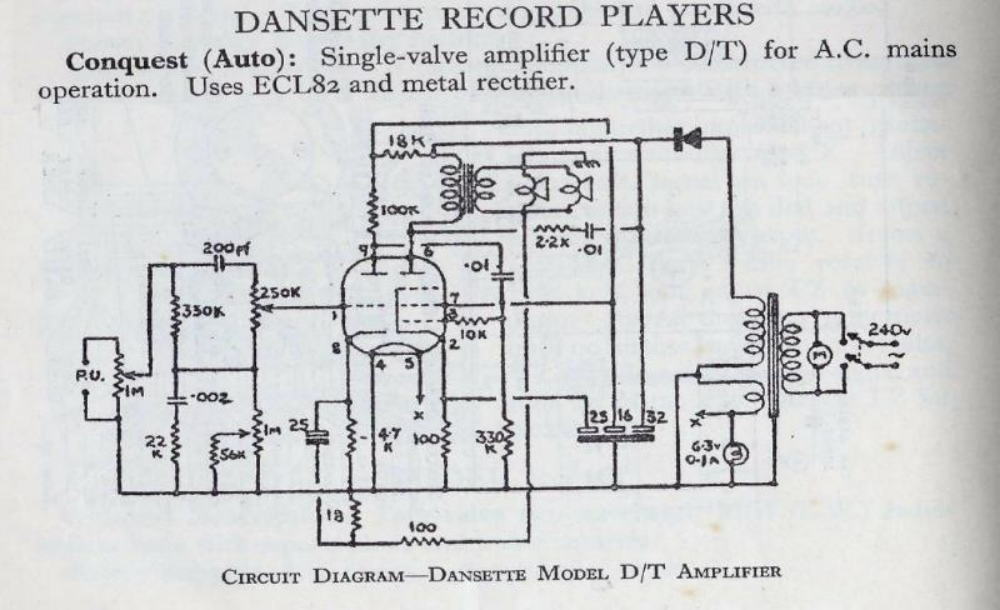

Dansette Conquest Auto レコードプレーヤー(1962、イギリス)

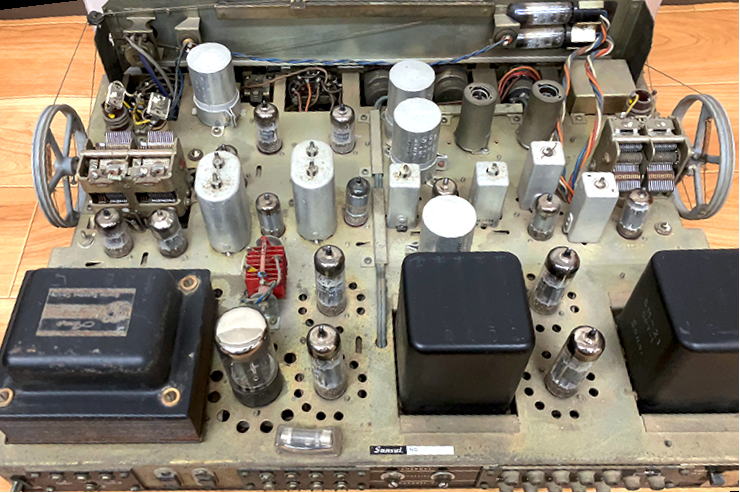

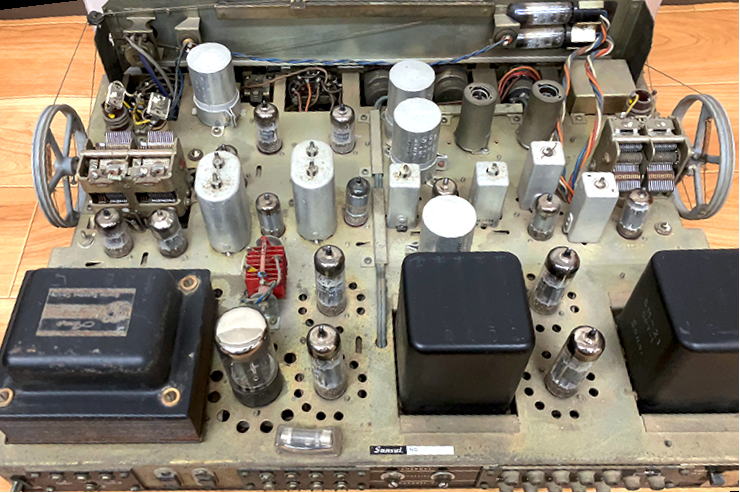

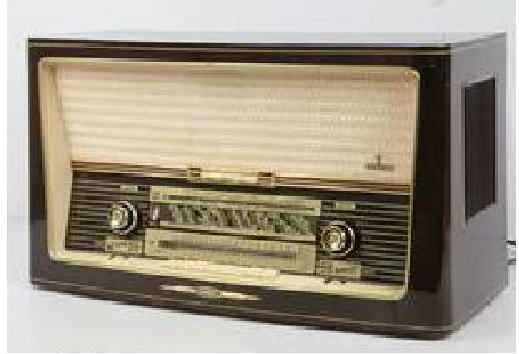

Siemans Musiktruhe TR2 ラジオ電蓄(1957、ドイツ)

Siemans LUXUSSUPER H8 ラジオ(1958、ドイツ)

ナショナル ハイファイラジオAF-640(1958、日本)

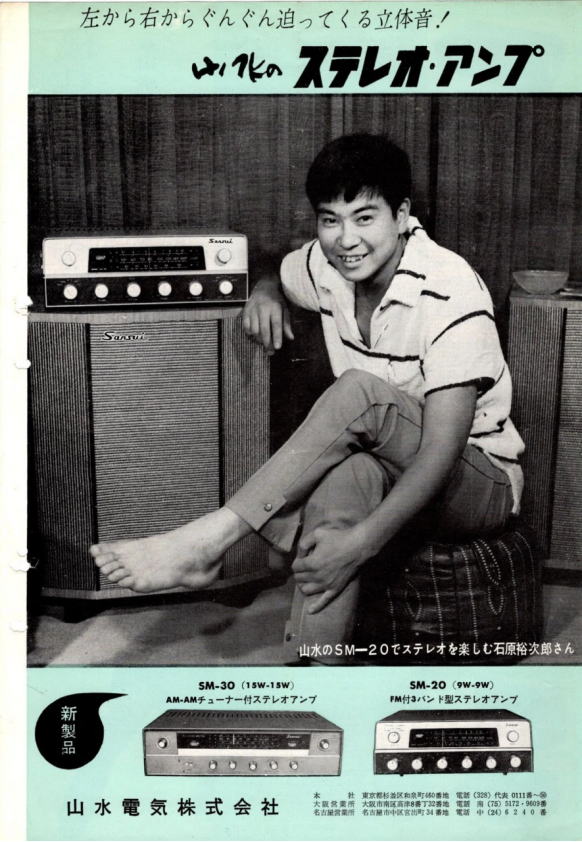

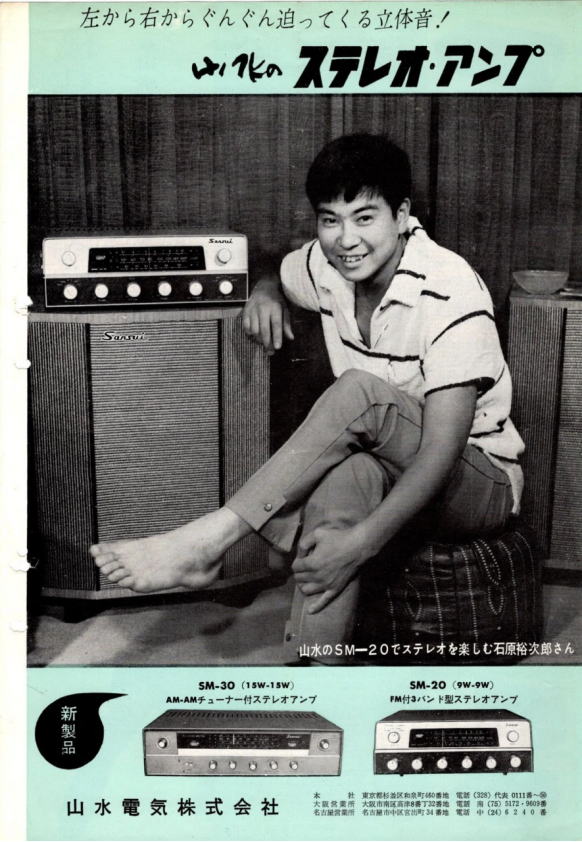

サンスイ SM-21 AM2波ステレオレシーバー(1960、日本)

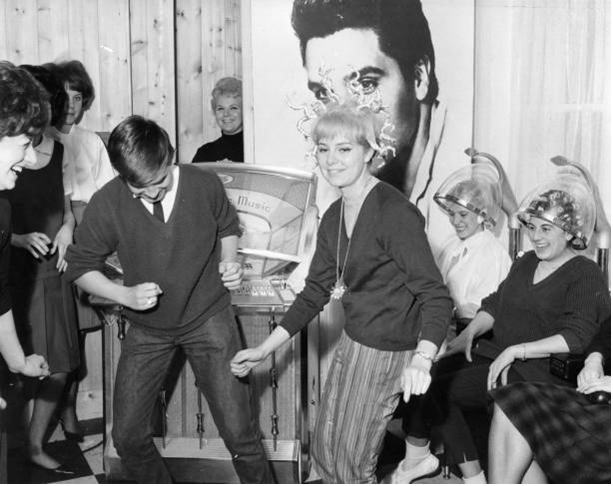

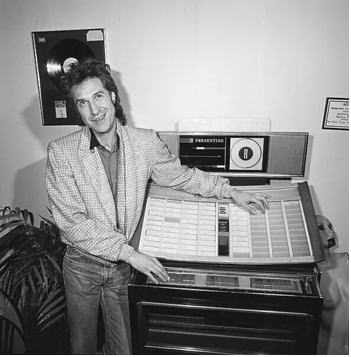

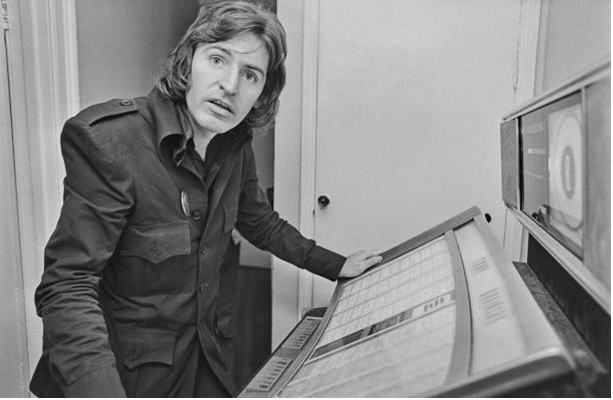

真空管時代の家電製品と戯れる古今東西のトップアーチスト

ロジャー・ダルトリー、グンドラ・ヤノヴィッツ、小鳩くるみ、辻久子、石原裕次郎

昔のことわざに「過ぎたるは猶及ばざるが如し」というのがある。共立電子ワンダーピュアのキットは、ただでさえ小出力なラジオ球ECL82を3結で1.2Wと絞り込んで、さらにNon-NFBの無帰還仕様としている。日本人らしいワビサビを感じる仕様であるが、在りし日のホームラジオが放つ心安らぐ音を40年以上も追い求めてきた私にとっては、恰好のエサである。甘く切ないというと、恋患いの代名詞なのであるが、中学生の娘に言わせれば、好きな男子が隣に座るようになって溜息ばかり付いている友人(?)を、最近の子は単に「病んでいる」と見間違えるらしい。こんな令和な世の中だからこそ、恋心の甘く切ない溜息が漏れ聞こえるようなオーディオ装置が必要なのだ。いえいえ、けしてエッチな意味ではござらぬぞ。純愛というものがどれだけ切ないものかを、ふと思い出させるだけで十分なのだ。

では、昭和のラジオ風の音でタイムトンネルへ出でよう。

お継ぎは何を掛けますか?

【大出力3Wの深い意味】

昔、ラジカセの広告に書かれた「3000mWの大出力」をバカにして眺めていたものだが、実は一般家屋(四畳半~六畳間)での実行出力は最大でも1.5W程度といわれる。これは90dB/W/mのスピーカーで80ホンに達するものであり、現在のように80dB前半の低能率なスピーカーは10倍近く大飯ぐらいで、常時20W級を保証しなければ成り立たない。その意味で、家電製品での1Wの価値は非常に高いとみていい。たかが1Wと言えども、ここをしっかり出さなければ音楽の生死が決まるのだ。(実際にこまわり君は「聞かなきゃ死刑!」と広告している) 家電音響機器の伝統は、爆音買いではなく、戦前の71Aのような小出力でも綺麗な音の出る出力管から始まり、トランス結合SEPP回路のトランジスタB級動作アンプ、20世紀末のBTL接続のICアンプに至るまで、1~2Wの世界にこだわってきたのである。今回発見したのはアンプにNFBを掛けないことによる、ストレートで生きのいい表情である。実はオーディオに持つ重々しい印象は、アンプの時点からはじまっていたのだ。

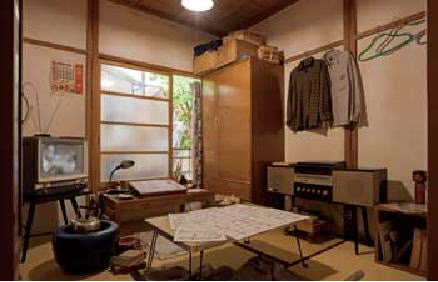

「あの頃」は四畳半に全てが詰まっていた・・・(トキワ荘、昭和のくらし博物館)

ラジオと言っても切り口はさまざま

このラジカセについての私の思い出といえば、大学のサークルで一緒だった女子たちが、ユーミンや中島みゆきの歌について感想を話しているのを聞いて、それが表情のひとつひとつにやたらに詳しいことだった。別に家に立派なステレオがあるわけでもなく、持っているのはラジカセだけ。それでも聴くべきものを、かなり聴き込むことができたのだった。その頃は、多感な年頃ゆえのことだろうとタカを括っていたが、自分も30歳を過ぎようとしたときに、音楽を聴くことにややマンネリな感じが出てきたとき、オーディオに凝り始めたのだが、若い頃に夢中になった理由が、ラジカセのもつ音響性能によることだと分かってきた。

ラジカセの音響設計は、AMラジオの100~8,000Hzを一筆書きで再生できるエクステンデッドレンジを中心に、ハイファイFMに対応する8~15kHzを受け持つツイーターとで構成されていた。つまりスピーカー1本の場合でもフルレンジではなく、電蓄時代のエクステンデッドレンジを使用していたのだ。そのエクステンデッドレンジも後面開放箱に相当する筐体に入れて、空気抵抗を最小限に抑えているため、非常にハキハキした表情で再生する。これはウーハーの分割振動を避けるため、1.2~2.5kHzのクロスオーバーで母音と子音を分ける普通のハイファイ・スピーカーとは全く異なる仕様であり、さらに重低音を重視した重いコーンのウーハーを小さいバスレフ箱に押し込めるのとも異なる。これに対し欧米のヴィンテージ・オーディオ機器を色々と勉強するうちに、音の勢いが現在のものと全く違うこと、それでいて録音の新旧に関係なく存在するエモーショナルな表現を自然に押し出す表現力に優れていることが分かったのだ。今は新品で安く手に入る30cmエクステンデッドレンジのJesnen

C12Rと、コーンツイーターVisaton TW6NGのコンビで落ち着いている。

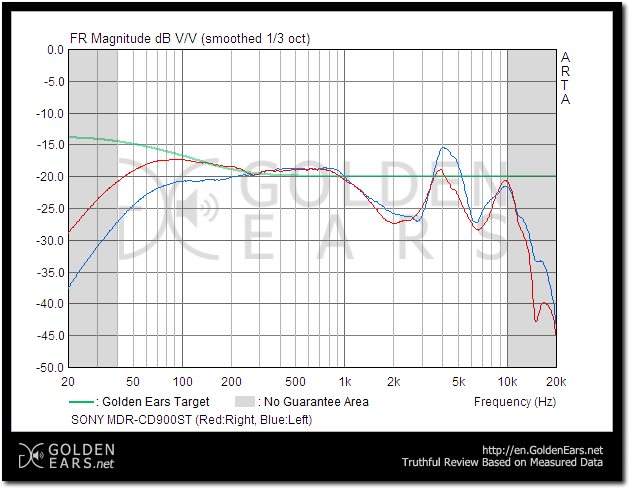

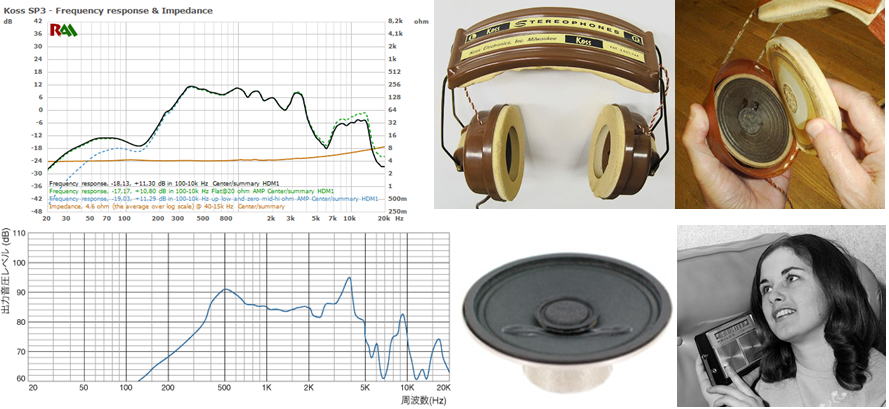

1970年代の日本のFMラジカセの周波数特性(基本はAMラジオの音声)

オーディオ批評家が家電の音響設計をちゃんと評価したものとして、1967年に長岡鉄男が音楽の友誌に「原音再生」というコラムを紹介しよう。いわく、どうせ中途半端なステレオを買うくらいなら、テレビの音のほうがいいという趣旨のことを述べている。

|

ローコストで原音によく似た感じの音を出すにはどうればよいか、実例としてテレビの音声を上げてみます。家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずいないでしょう。ボソボソとした胴間声と相場はきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。 |

加えて、テレビの音声が音をあまりいじくることなく素直だとコメントし、長径18~25cmのテレビ用楕円スピーカーのうちできるだけ能率の高いものを1m四方の平面バッフルに取り付け、5極管シングルでジャリジャリ鳴らすのが良いのだとした。ラジオ用、テレビ用のスピーカーで能率の高いものは、一般にストンと低域が落ちていて、中音域のダンピングがよく、特に音の立ち上がりは、20~30cmのハイファイ・スピーカーをしのぐものがあるとも記している。

このようにテレビ、ラジオの家電製品の音響設計は、言葉のニュアンスを伝えるのに、かなり練り込まれた規格だったのだが、CDが登場して以後は、重低音と超高域の再生に足を引っ張られて、まったくダメになってしまった。それはCD規格がダメなのではなく、それを不自然なかたちで改変したオーディオ業界がおかしいのである。

以下は、ボーカルテクニックを堪能できるものを選んだが、洋の東西を問わず心を動かすのは、いつも人間の声である。そこをもぎたての果実のように、ジュワッと甘い汁が飛び出るように再生できるかが1Wの生命線である。ECL82とJensen

C12Rの組み合わせは、音の吹きあがりはもちろんのこと、吐息にいたるまでの滑らかな音量の推移が美しく表現される。

邦楽編

男性歌手はいないのか・・・と呟く人もいるかもしれないが、女性歌手の芸能生命は短いのが普通で、15歳前後でデビューしたら25歳頃に引退というのがほとんどである。そういう儚さと恋心が、日本人の永遠のテーマなのかと思わせる。乙女の小さな溜息から、花と散るときの絶唱まで、心にともる恋心はいつまでも消えずに残り続けるものだと思う。 |

|

美空ひばり 船村徹の世界を唄う1(1956~64)

二十歳前後の美空ひばりのマドロス歌謡が中心なのだが、おそらく帰還兵との関係もあって、この主題が頻繁に取り上げられたのだろうが、なんとなくハワイ、ブラジル移民とも重なり、裏声を多用したハワイアンの影響ともとれるのだ。この裏声を自由に操る七色の声が、美空ひばりの真骨頂ともなった。これはその修行時代から「哀愁波止場」での完成にいたるまでの記録でもある。途中の1959年に東京タワーをあしらった歌が入るが、これが第10回コロムビア全国歌謡コンクールの課題曲。このコンクールは過去に、コロンビア・ローズ、島倉千代子などを輩出してる。 |

|

ゴールデンベスト 西田佐知子(1960~70)

美人の歌手は大成しない、若い歌手といえばカバーポップスという定番を覆し、安保闘争期のBGMともなった刹那な「アカシアの雨がやむとき」から始まった異色の流行歌手だが、「東京ブルース」でムード歌謡の最先端に。青江美奈のようにお色気を振りまくことなく、上品に歌い込む声は、誰もがもってる純心を写し取ったような感じで、演歌と呼ばれる前の流行歌の姿を垣間見るような気がする。システムのせいか、録音の古さは感じない。 |

|

新宿の女/“演歌の星”藤圭子のすべて(1970)

1970年の新宿といえばフォークゲリラで賑わっていたのだが、こちらは飲み屋街の流しをやりながら演歌の新星としてデビューした、むしろ夜のとばりが似合う陰影のある声が特徴的だった。一方で、ライブで子供にも気を使って笑顔で童謡まで唄う気さくな性格は、むしろ普通の庶民感覚の人だったように思う。このCDは久々のオリジナルアルバムでの再発だったのだが、ビクターからソニーに移ったリマスターの音は、艶のある音からリアリティのほうに足場を移した感じだ。異論はあるだろうが、R&Bのソウル歌手のように言葉を噛みしめるように唄う特徴的な口調は、こちらのほうが力強く伝わる。 |

|

トワ・エ・モア ベスト30(1969-73)

とかく歌謡フォークと揶揄されながらも、ボサ・ノヴァのテイストをいち早く取り入れた洒脱な雰囲気が魅力のデュオ。この60年代とも70年代ともとれない、時間が止まったような隙間感覚が、後に70年代風と呼ばれるアンニュイな場所を切り開いたのは、全くの偶然だったのだろうか? 流行に押し流されやすい音楽シーンで、立ち止まることの意味を教えてくれる稀有な存在でもあった。このベスト盤は、シングルAB面をリリース順に並べて収録しており、アルバムとは違ったアナログっぽい音質を伝えている。 |

|

アドロ サバの女王/グラシェラ・スサーナ(1973,75)

当時は外タレとも言っていた外国人歌手。アルゼンチン出身のグラシェラ・スサーナは、一年に数人しかいない選ばれた存在である。歌唱力が日本人離れしているのは当前として、力で押し負かすのではなく、「誰もいない海」で魅せる静謐な歌い口は、むしろ日本人以上に日本語の美質にあふれている。このアルバムは優秀録音の典型で、アコースティック系のバンドの心憎い好サポートも相まって、どのシステムで聴いても深く破綻のない音が聴ける。しかし、Jensenのようなビンテージ設計のフィックスドエッジの俊敏な反応は、過剰なほどの緊迫感をもって迫ってくる。 |

|

ヒット・コレクション/ペドロ&カプリシャス(1973-78)

高橋真梨子がボーカルを務めた頃の録音を集めたものだが、ニューポップスと自ら名乗ったバンドのスタイルは、ラテンとロックを融合した本格的なものだったが、歌詞は堂々とした演歌である。この不思議な意識のズレが昭和の時代を臭わせる。1999年のリマスターはJVCスタジオで行ったもので、J-POP全盛期にあって本格的なアナログ・サウンドの醍醐味を復活させた立役者となっている。肉付きが良く、毛並みが艶やか、まるでサラブレッドのような美しさを誇る、ボンド・ガールのようなグラマーなサウンドともいえるが、清楚なシモンズで同じテイストでやってもけして嫌味にならない。個人的には好きである。 |

|

シンガーレディ/しばたはつみ(1975)

スペインのマジョルカ音楽祭で準優勝するぐらいの実力派歌手で、ここでは「ルパン三世」の音楽担当の大野雄二がバックを務めて、アレンジ、音質ともに最高の布陣でアルバム制作している。コンセプトがハリウッド、ラスベガスでのナイトショウを意識したせいか、世間離れしすぎた感もある。松崎しげるも自身のことを回想しているが、当時はこの手の実力派シンガーは、歌が上手いのを鼻にかけているように言われる風潮があり、誰でも口ずさめる単純なメロディーのほうが業界的には好まれていた。しかし残された録音は、やはり最上のエンターテインメントである。

|

|

花ざかり/山口百恵(1977)

ただの歌謡曲と思いきや、宇崎竜童をはじめ、さだまさし、谷村新司、松本隆、岸田 智史など、ニューミュージック系の楽曲を束ねたブーケのようなアルバム。この頃には、ニューミュージックもアングラの世界から這い出て、商業的にアカ抜けてきたことが判る。山口百恵が普通のアイドルと違うのは、女優として語り掛けが真に入っている点で、低めの声ながら味のある歌い口である。1970年代のアイドル歌謡全盛期の只中で、引退する前に大人の女性になることを許された、稀有な存在でもあった。それを支えるのがNEVE卓で録られたサウンドであることには、あまり気にする人はいないだろうが、オーディオマニアとしては要チェックである。 |

|

中島みゆき:Singles

「失恋歌の女王」と言われたポニー・キャニオン時代のシングルをまとめた3枚組。多くの人は「時代」だけカラオケでリクエストするのだろうが、聴きどころは未来志向に萌えたった昭和ではない。末期的な売れ線を演じた最後の負けっぷりといい、そこまで追いつめられる過程を辿るにしたがい、アイドル全盛時代に破滅する役どころ(白雪姫の悪の女王?)を降りることなく演じきっていたのだと思うと、アーチストたる人には売れないことにも意味があるという不思議な感慨に包まれる。この時期にオールナイトニッポンのパーソナリティを務め、そちらの人気と入れ替わるようにレコードのセールスが落ちていくことも、何かのギャップを感じていただろう。つまり素のままで十分に人の心を掴むものを持っていたのに、何かが見逃されていたのだ。ほとんどの録音が昭和風のいわゆるラジオっぽい音で終止するのも特徴的で、しかも声も歌詞も暗い影が尾を引いているとなると、ナウいCDでのリリースに移行する時期の戦略とは徹底抗戦して「赤の女王」に扮すことも可能だったかもしれない。しかし、そうはならないシナリオで良かったと思えるほど、そのポッカリあいたブラックホールを1980年代に聴けるというのは実に希少である。 |

|

石川さゆりベスト40(1973~2013)

アイドル歌手からの転向で一代決心した「津軽海峡冬景色」から、ジャズ歌謡の「ウィスキーがお好きでしょ」まで、演歌一筋とはいかない40年の芸歴を広く集めた3枚組。ほとんどはコロンビア時代のものだが、演歌デビューで崖っぷちだった勢いのある歌声から、演歌の歌い回しをしっかりマスターしていく過程を交互に入れ替えて、人生の色合いを深めていくのが、長いキャリアの秘訣であるように思えた。ポニーキャニオン時代に録った3枚目の昭和歌謡のカバー集は、伴奏にビックバンドを従えたりと、意外と力の入った内容で、自身もタンノイを自宅に置くなどこだわりのあるオーディオファンにも納得の音質を誇る。無帰還アンプとフィックスドエッジ・スピーカーで聴く演歌は、テレビ実況で聴くようなストレートな味わいで、ああこんな感じだったなと思い起こさせる。 |

洋楽編

今回の発見は、SP盤復刻との相性の良さである。スクラッチノイズを除去する過程で、どうしても声色が荒れがちなのだが、今回は煮豆を食べたようにスルスルと喉から声が滑らかに通る。サン・レコードはオリジナル盤が78rpm時代のものだが、モサッとした音が艶やかに蘇っていることに驚いた。もちろん他のジャンルの歌手でも、その印象は変わらず、人間の歌声を普遍的に捉えていることが分かる。 |

|

シナトラ・ウィズ・ドーシー/初期ヒットソング集(1940~42)

「マイウェイおじさん」として壮年期にポップス・スタンダードの代名詞となったフランク・シナトラが、若かりし頃にトミー・ドーシー楽団と共演した戦中のSP盤を集成したもので、RCAがソニー(旧コロンビア)と同じ釜の飯を喰うようになってシナジー効果のでた復刻品質を誇る。娘のナンシー・シナトラが序文を寄せているように、特別なエフェクトやオーバーダブを施さず「まるでライブ演奏を聴くように」当時鳴っていた音そのままに復活したと大絶賛である。有名な歌手だけに状態の良いオリジナルSP盤を集めるなど個人ではほぼ不可能だが、こうして満を持して世に出たのは食わず嫌いも良いところだろう。しかしシナトラの何でもない歌い出しでも放つ色気のすごさは、女学生のアイドルという異名をもった若いこの時期だけのものである。個人的には1980年代のデヴィッド・ボウイに似ていなくもないと思うが、時代の差があっても変わらぬ男の色香を存分に放つ。 |

|

ジャイヴをもっとシリたいか?/キャブ・キャロウェイ(1940~47)

(Are you HEP to the JIVE?)

映画「ブルース・ブラザーズ」で健在ぶりをみせたキャブ・キャロウェイをどういうジャンルに含めればいいかを正確に言い当てることは難しいだろう。ジャズだというとエリントン楽団をコットン・クラブから追い出したと疎まれるし、R&Bというにはビッグバンド中心で大げさすぎる、Hip-Hopのルーツといえば内容が軽すぎる、いわゆるジャンピング・ブルースというジャンルも他に例が少ないので、そういう言い回しがあったんだと思うくらい。でもそんな検証は実に無駄だし、ラジオから流れる陽気な調べは、放送禁止用語を軽々と飛び越えキャロウェイが連発する黒人スラング辞典まで生まれるような現象まで生み出した。そういう俗っぽさからブルースが心を鷲掴みにするまでそれほど時間はかからなかっただろう。 |

|

バートランドの子守歌/クリス・コナー(1953)

ジャズ・ボーカルのアルバムとしてかなり有名なのに、レーベルとしてはマイナーなため、さまざまなシングル盤を掻き集めたような不思議な出来となっている。ジャケ絵のような絶叫タイプではなく、むしろケレン味のないデリカシーな歌い口は、むしろポピュラー歌手と言ったほうが相応しいような気がする。 |

|

メンフィス・レコーディングスVol.1/サン・レコード(1952~57)

戦後のロックンロールの発展史を語るうえで、ニューヨークやロスのような大都会に加え、メンフィスという南部の町が外せないのは、まさにサム・フィリップスが個人営業していたアマチュア向けのレコード製作サービスがあったからである。地元のラジオDJをしながら黒人音楽を正統に認めてもらうべく追力した人で、このコンピにあるようにエルヴィス・プレスリー、ロイ・オービソン、カール・パーキンス、ジェリー・リー・ルイス、ジョニー・キャッシュというスターたちのデビュー盤のほか、正式に会社として運営する以前に発掘したミュージシャンに、B.B.キング、ハウリン・ウルフなどブルース界の大物も控えていて、多くはサン・スタジオで録音したレコードを名刺代わりにキャリアを積んでいった。このシリーズはサン・レコードのシングル盤全てを復刻するものの1巻目にあたり、10枚組180曲という膨大な記録でありながら、そのどれもがジャンルの垣根を跳ね飛ばす個性あふれるタレント揃いであり、上記の大物スターはまさに玉石混交の状態で見出されたことが判る。元のリリースがSP盤なので、ハイファイ録音と勘違いすると少し面喰らうが、逆によくここまで状態よくコレクションしたものと感心する。 |

|

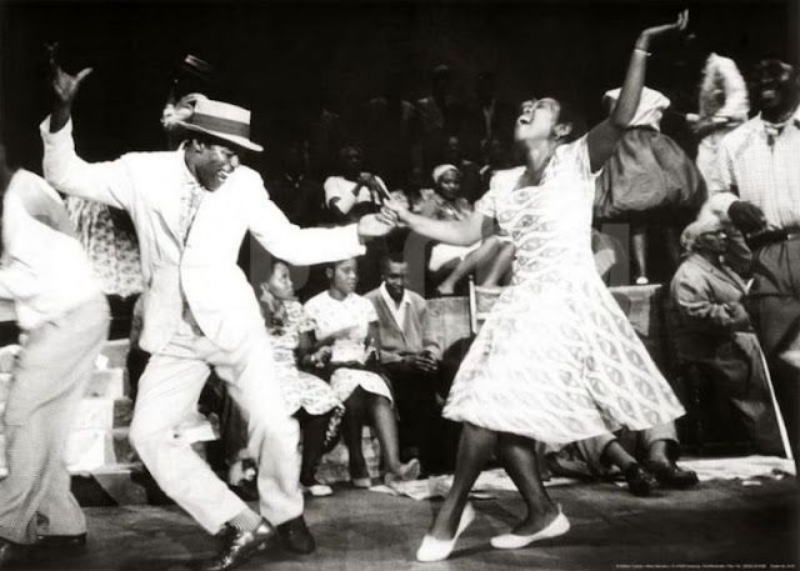

アイ・・ゴット・ユー/ジェームズ・ブラウン(1959~62,65)

芸歴が長いだけにミスター・ダイナマイトとかファンクの帝王だとか、色んな異名をもつJBだが、これはアイ・ゴット・ユーのヒットを受けて急遽これまで1959~62年に吹き込んだシングル盤を集めたベスト盤のようなアルバムである。その意味では、ファンクというジャンルを切り開く頃のJBの雄姿を知る上でも便利なアルバムとなっている。それはJB'sという希代のファンク・バンド誕生の歴史でもあり、そこを聞かずしては宝の持ち腐れである。何度も聴いてしっかり体に打ち付けておこう。 |

|

シュープリームス:ア・ゴーゴー(1966)

まさに破竹の勢いでR&Bとポップスのチャートを総なめしたシュープリームスだが、このアウトテイクを含めた2枚組の拡張版は、色々な情報を補強してくれる。ひとつはモノラルLPバージョンで、演奏はステレオ盤と一緒なのだが、音のパンチは攻撃的とも言えるようにキレキレである。これはBob Olhsson氏の証言のように、モノラルでミックスした後にステレオに分解したというものと符合する。もうひとつは、ボツになったカバーソング集で、おそらくどれか当たるか分からないので、とりあえず時間の許す限り色々録り溜めとこう、という気の抜けたセッションのように見えながら、実は高度に訓練された鉄壁な状態で一発録りをこなしている様子も残されている。可愛いだけのガールズグループという思い込みはこれで卒業して、甲冑を着たジャンヌダルクのような強健さを讃えよう。 |

|

ピーター、ポール&マリー・ライヴ・イン・ジャパン 1967

来日した海外ミュージシャンでは、ビートルズがダントツの人気だろうが、このフォークグループの日本公演のほうがダントツに面白い。というのも、この公演全体がアメリカという国に抱く日本国民のカオスぶりを総括しているかのように思えるからだ。ひとつは、演奏中の観衆の驚くほどの行儀良さで、それでいてギター1本の弾き語りだけで思う存分歌うことのできる環境が整っていることである。それが素直に3本のマイクで脚色なく収められている。同グループのアメリカ公演の騒々しさに比べると、そのアットホームぶりに驚くのである。そして極めつけは、日本語でのMCを務めた中村哲の渋い声で、ギター前奏で語るポエムがすでにカオス状態に入っている。そしてポール氏の声帯模写に入るとバラエティー満載。オマケは舞台写真でのマリー嬢の毛糸のワンピース。どれもが別々のアイディアから生まれた断片であるが、アメリカンなひとつの現象として観衆が受け容れている。礼儀正しく知性のある国民性、という外面だけを見つめるには、このカオス状態を理解するには程遠い。自然であること、自由であること、何かを脱ぎ捨てる瞬間が、アメリカンなひと時として詰まっているのだ。 |

|

シルヴィー・ヴァルタン/パリの妖精(1968)

ウーマンリブというやや古臭い言い種は、この時代のシルヴィー・ヴァルタンに最もふさわしいといえる。より自立した女性シンガー・ソング・ライターは居たものの、交通事故で引退間際に追い詰められてなお、颯爽としたパンタロン姿で「あなたのとりこ」をダンサブルに歌う姿は、薹の立った女性が美しいままであることを正視する切っ掛けになったと思う。内容はメロドラマからはじまり、キャバレー風の歌から、ディスコ風のダンスありのバラエティーだが、イタリアRCAが手掛けた見開き神ジャケがまた素晴らしくて、裏面のスラッと伸びた素足がこのアルバムの魅力の全てを物語っている。 |

|

オペラ座の夜/クィーン(1975)

言わずと知れたブリティッシュ・ロックの名盤だが、聴きどころはボヘミアンラプソディーだけではない。紅白歌合戦のようなバラエティー要素を組み込むのは、いわゆるキャバレーの伝統を汲んだものだが、ここでは大衆的なコミックオペラ(ミュージカルの前身)を想定したと言えよう。録音はマルチトラックをオーバーダブでギューギューに詰め込んだ結果、ダイナミックレンジが狭く音が詰まっているという感じで、なかなか手ごわいものだ。今回はヨーロッパ管であるECL82の艶やかさと、Non-NFBでのダイレクトな吹きあがりとが相まって、迫力あるサウンドが再現できた。

|

|

さて、小出力1.2WのアンプをJesnen C12R+Visaton TW6NGにマルチで繋ぐと、いろいろな新しい発見があった。この手のミニワット・アンプは、元がラジオやテレビのものなので、それに相応しい小さいフルレンジなどで聴いている人がほとんどである。今回は30cm大口径のフィックスドエッジ・スピーカーに繋げたのだが、これがまたドンピシャの相性である。元々Jensen

C12Rは、大口径の割には機敏な反応をするユニットだが、音の解放感がさらに増した感じだ。

まず音量については、6畳間で聴くぐらいでは全く問題ない。むしろ小音量から大音量までの吹きあがりがリニアなので、小音量で不用意に音量を上げると最高潮に達したときの音量に手こずるぐらいだ。NFBが掛かってると少しコンプレッションが掛かって、表情も平坦になっていることが分かった。

スピーカーの特性も加味されて低音が薄いのは下馬評通りで、今どきのMOS-FETアンプと比べると非力なのはしょうがないが、それもNFBで少しコンプレッションが掛かるため量感が増すためだと理解できた。一方で、ボーカルが鮮明で埋もれることがないうえに、表情の沈み込みがこれまで以上に深く克明になった。音の大小がリニアに拡声されており、これが純A級&無帰還アンプの良さなのだと感心した。

一番すごいと感じたのは、1950年代のサンレコードに吹き込まれたブルースギターの粘りぐあいというか色香が濃厚で、肌にからみつくような感覚が良く出ている。これはサム・フィリップスがブルースを溺愛してたのを本当に理解することができた。これ以外にも、昭和30年代の流行歌からロカビリー、昭和40年代のフォーク&ロックからアイドル歌謡まで、そのどれもから親密な距離感と繊細な表情が聞き取れるのは、ECL82(6BM8)がお茶の間のラジオやテレビといった放送メディアの中核にあったことを思い浮かべさせる。

一方で出力の限界からいうと、先に低音域がクリップして寸詰まりになる傾向があるようで、音が大きくなるほどドライでタイトな音調に変化していく。出力に余裕があるとここを一押しできるのだが、古いロカビリーやR&Bなどはむしろ好ましい傾向なので、やはり時代感があるのだと思った。あとSP盤時代のジャズも最初からキレよく前のめりになるので、音楽の骨格を上手く整理する傾向があると思う。楽譜の隅々まできっちり聴き込みたい人には不満だろうが、音楽のエッセンスだけをクローズアップしてくれる点は、広く浅く聴く私のような人間にとっては非常にありがたい。

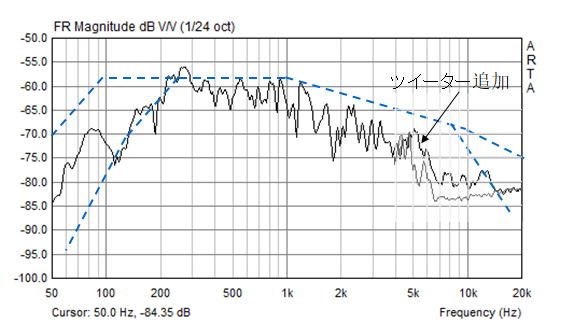

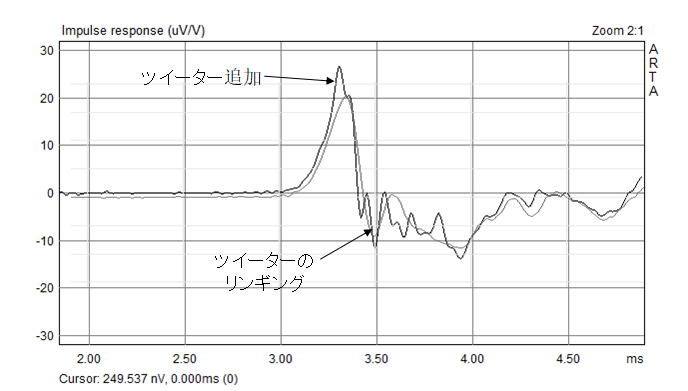

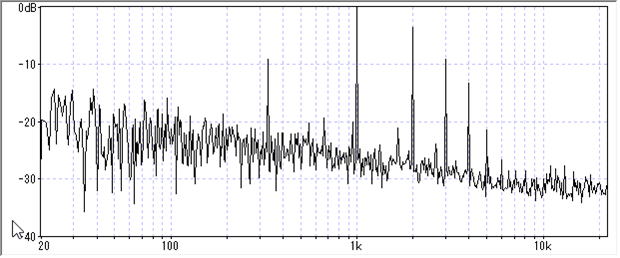

ちなみに、30cmクラスのスピーカーだと置き場に困ると思うだろうが、私はモノラルでの試聴のため、ディスクサイドでスピーカーがお隣に座っているような感じで聴いている。これは、昔から真空管ラジオではよくみられる配置だった。この大口径でありながら近接試聴で自然な響きを求めた結果、私のシステムの総合特性は、かなりカマボコ型である。ツイーターの役割も、ほんの少し付け足した程度である。しかし、これはコンサートホールの響きとほぼ一緒であり、タイムコヒレント特性が綺麗な1波形に整っているため、100~8,000Hzがフルボディの一体感をもって、音楽を奏でてくれる。

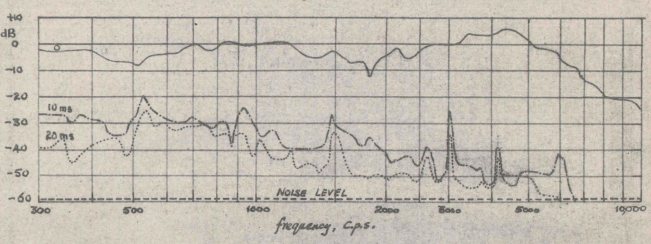

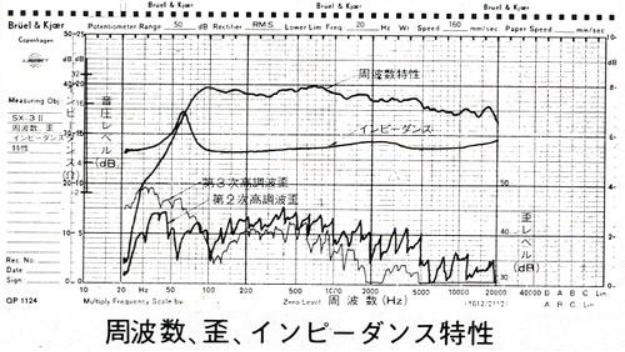

周波数特性(斜め45度計測) |

インパルス特性 |

私のシステムの総合特性(カマボコ型だがタイムコヒレント特性が整っている)

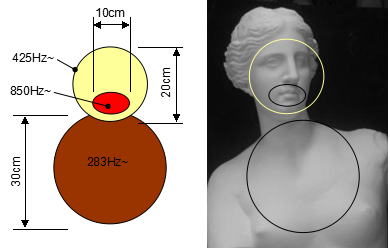

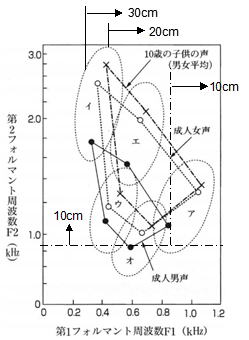

私は人間が音楽に感動する要素は、人間の聴覚における社会性を育んできた言語的ニュアンスにあると思っている。つまり音楽の大方の情報は200~6,000Hzぐらいの範囲に納まっているのだ。そいういう意味もあって、私はスピーカーの機能性として、まず第一に人間の声をリアルに表現することを大事にしている。

そこをさらに踏み込んで、スピーカー径を大きめの30cmとしている。その理由は低音の増強のためではなく、200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、表現のダイナミックさに欠ける。

このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたJensen C12Rのようなエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。よくスピーカーの再生能力としてフルボディという言葉が使われるが、モノラルの場合はスピーカーそのものの大きさが等身大であるべきだと思っている。

それと、スピーカーのダイレクトな振幅をじゃましないために、エンクロージャーを後面開放箱にしている。これはJensen C12Rの共振尖鋭度Qts(最低共振周波数fo付近でのコーン紙の動きやすさを示す数値)がQts=2.5という、ガチガチなフィックスドエッジだから可能なことでもある。逆に通常のバスレフ箱用に設計されたQts=0.3~0.5ぐらいのフリーエッジでは、後面開放箱に入れるとフラフラして使い物にならないので注意が必要だ。例えば同じJensenでも高級なP12NはQts=0.7で、バスレフポートの間口が広い、古い設計のハスレフ箱に合ったものとなっている。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

唇の動きに見とれるか、顔を眺めてうっとりするか…

やっぱり胸元まで見ないと実体感が湧かないでしょ! |

裏蓋を取って後面解放! |

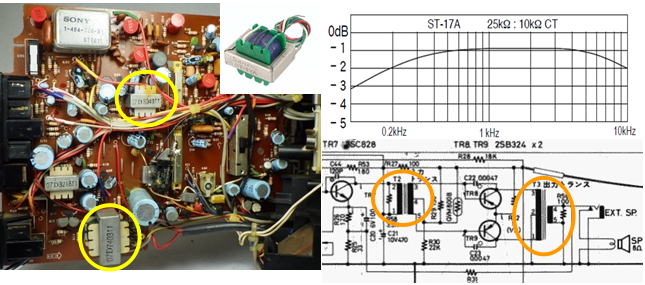

またデジタル化された時代も場所も異なる様々な音源に対し、総合的なトーンのまとまりを与える役目として、昭和30年代から製造を続けているサンスイトランス ST-17Aをライントランスとして使っている。

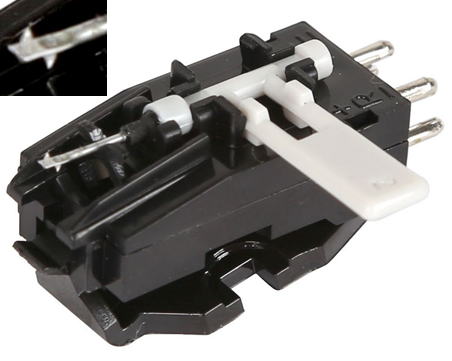

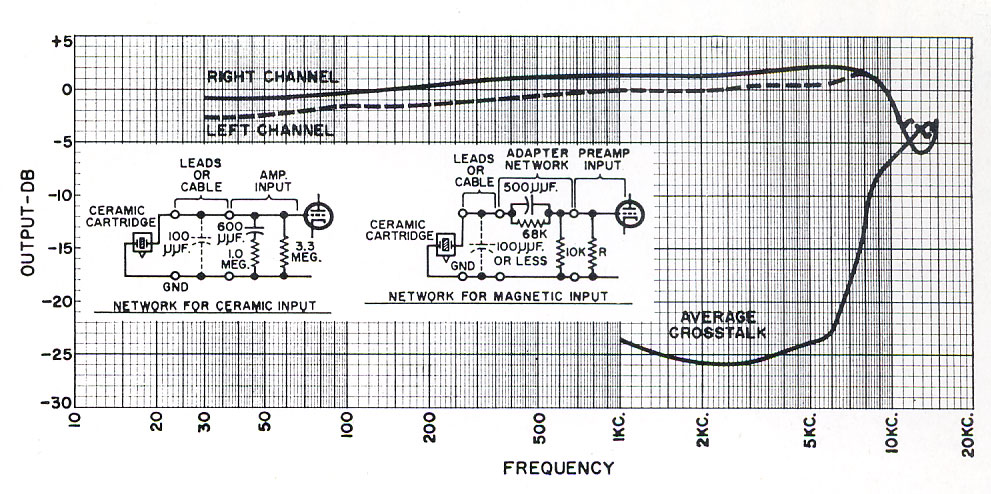

これは初期のトランジスタ・ラジオで、出力段で不揃いな素子を使ってB級プッシュプルアンプとして動作させるための分割トランスで、1970年代後半にパワーICが実装されるまで、ラジカセなどに広く使われていた。私はハイインピーダンスで受け渡しするST-17Aを選んでいるが、このシリーズで最もナローレンジで、高域と低域が-2dBと僅かに減少する領域は位相も遅れていくため、ボーカル域(200~4,000Hz)を中心に周辺が自然にボケていく感じがして、あえて言えば安物のMMカートリッジのようなマットな質感がある。おそらく1960年代に電池駆動のトランジスターラジオが増えるときに、真空管ラジオと遜色ないように音質的にチューニングされたものと思っている。

ラジカセ基板の段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

トランスには磁気飽和による高次歪みと僅かなコンプレッションがあって、実はLPからCDに変わった後に音楽が味気なくなったのは、単にマスタリングの問題だけでなく、パッシブに動作する磁気歪みが関与している。同じような効果は、テープヘッド、カートリッジにもあり、唯一スピーカーだけが磁気回路をもつオーディオ部品となってしまった。ちなみに私の場合は、こうした事情は肯定的に捉え、ギターアンプ用スピーカーの分割振動も含め、倍音成分(高次歪み)を大歓迎で混ぜこんでいる。ただ倍音の出やすいのはパルス性の波形に対してであって、普通のサイン波はクリーンな音である。もちろん歪みが増大するブレークポイントがあるので、それ以上の音量を出さないのも使用上の注意としてあるが、Jensenとて70年前のプロ用ユニットなので家庭用として音量に全く不便はない。

Jensen C12R+Visaton TW6NGの1kHzパルス応答特性(ライントランス有)

斜め横から測っても中高域のピーク成分はリンギングで残る

あと、物の試しにタマ転がしと洒落こんで、東芝製6BM8を仕入れてみた。結果は中低域の力強い表現で、日本の流行歌のバックバンドがしっかりジャズのリズムを刻むなど、サンスイの広告で石原裕次郎が推すだけあるなと納得した。それがHi-Fiペアー版だからなのか、全部が全部同じなのかは分からないが、おそらく下馬評で東芝製に人気があるのは、今どきの高域寄りのシステムに投入しても、恰幅がよくバランスが整うためと思われた。それなら6L6やKT88を最初から選ぶべきなような気がして複雑な思いだ。東芝が優れた技術をもっていたというよりも、安価でも気丈なサウンドを味わいたいという、当時の日本のオーディオマニアのド根性のほうが強く感じられるからだ。むしろ付属のエレハモ球のほうは、現代風というかステップも軽く、ラジオ球としての本分を弁えているようにみえた。とはいえ美質はともにあるわけで、季節ごとに入れ替えていくと良いかもしれないと思うぐらいだ。

サザエさんが出てきそうなパッケージの「東芝真空管Hi-Fiペアー」

さぁ、風街までトライヴよ!

【風街をふらり行く】

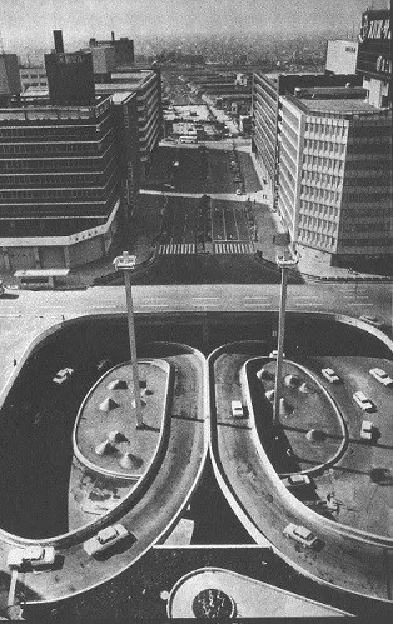

1970年代を起点としてフォーク→ニューミュージック → シティポップスと繋がる様子は、既に語られすぎているように思うのだが、今回のような小さなラジオ球で音楽を聞き直すと、昭和のある心象風景が浮かび上がる。それは本物志向というジャンル分けでは到底整理できない、高度成長期に増殖しつづけたアイディアというか個性化の末路である。ユーミンは当時の東京のことを「ホコリと排気ガスであふれたうるさい街」と評したが、「人ゴミ」「都会の絵具」「東京砂漠」という殺伐とした印象は、急激にコンクリートビルで要塞化していく都市の実態でもある。そこに自由で風通しのいい音楽を欲したのは、実は諧謔的な時代の流れに抗う若者たちの姿があったのだ。

大都市 東京では価値観の異なる人々がぶつかり合った時代だった

実はそういう空気のようなものを説明できるような書物はあまりない。というより、学生運動という正義の名のもとに置き去りにされてきたようなのだ。つまり、この世代の人たちの多くが、その後モーレツ社員に変わり果て、ゆくゆくはパワハラ上司として終活していくまで、それは謀殺された物語となった。その反対にサラリーマン生活に馴染めず、貧乏に耐え自由に生きたミュージシャンや漫画家といったサブカルチャーの担い手たちが、その時代を黄昏のように反映するアイコンとなったと言えよう。それゆえ、リアルな金融で建てられたビル群は劣化していく虚像となり、シティポップスや漫画本の放つメッセージは本物であり続けるのだ。

|

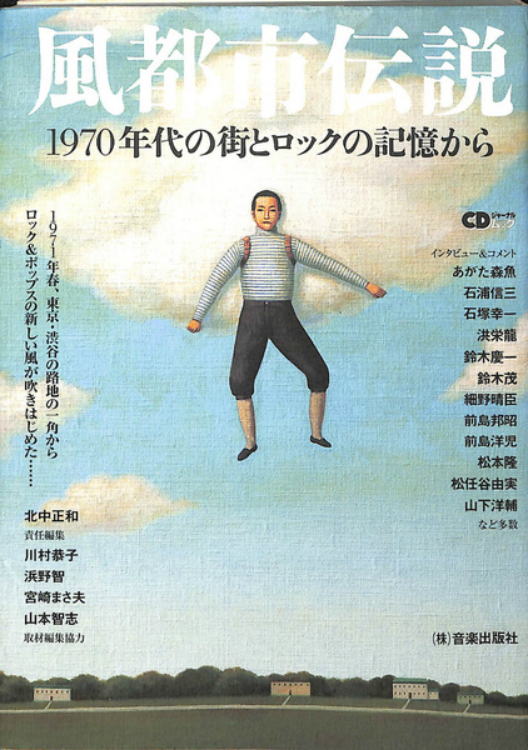

風都市伝説(北中正和編)

風都市が解体して30年経ったときに、当時かかわった人の感想を寄せ集めた企画本である。こうして寸評抜きで、実際の証言を掻き集めてみると、特別と思ってることは、日常的な空気のようなものだったことが分かる。つまり高層ビルが立ち並ぶ資本(お金)が勝ち誇る東京という大都会に対し、一個人がどう生きていくべきか、そんな些細なことを取り上げて音楽にしていった感じなのだ。この風都市というプロダクションは、1971~74年という短い時期に活動を終えてしまうのであるが、そこに関係した人々はしつこく音楽活動を続けていった結果、今のシティポップスへと繋がっていくのだ。 |

|

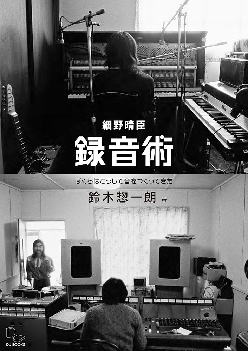

細野晴臣 録音術

風街からテクノポップまでを駆け抜けた、希代のベーシスト&ポップ・アーチストの録音現場に踏み込んだ本。自分名義のアルバム毎に、制作時の録音機材やスタジオでの雰囲気を紹介しており、当時の雰囲気を知るうえでこの上ない資料ともなっている。

これをみて一番印象に残るのは、どの録音機材がベストかという議論よりも、録音スタジオの限られたリソースで、音楽で表現したいものに真摯にアプローチするホソノ流の生き方が浮かび上がっていることだ。その作品紹介でも、他人が書くと余計な誉め言葉で埋め尽くされるところを、グッと抑えて淡々と事実だけを述べていくのも、渋い声色の自身のボーカル収録時は人に見られるのが恥ずかしいので、スタジオで一人になったときに限っていたという、細野さんならではの気配りでもある。 |

|

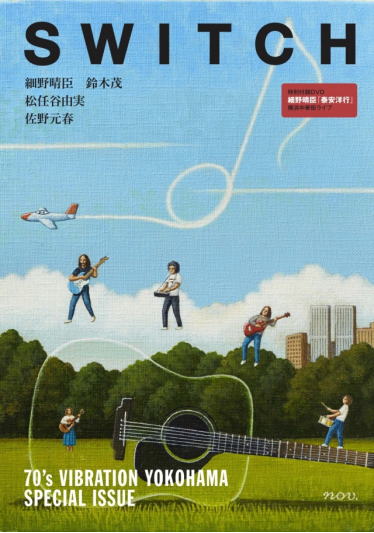

70's Viblation YOKOHAMA

Switch別冊のような扱いだが、2015年に赤レンガ倉庫で催されたイベントの公式ガイド本である。しかし美術館とは違い、当時のポップカルチャーをどうやって知ってもらい鑑賞してもらえば良いか、と知恵を絞った結果がこの冊子に凝縮されている。でも、なぜに横浜なのか? という疑問はずっと残るのだが、というのも横浜は今でも端正な洋風の街並みが残るセレブの街であり、70年代のゴタゴタからは距離を置くことで生き延びてきたからだ。逆に言えば現在も変容を続ける東京の街並みで、こうしたイベントはほぼ無理であり、明治から連綿と続くタイムカプセルのような地域性が、レトロなシティポップの展示に適していたとみるのが妥当である。 |

|

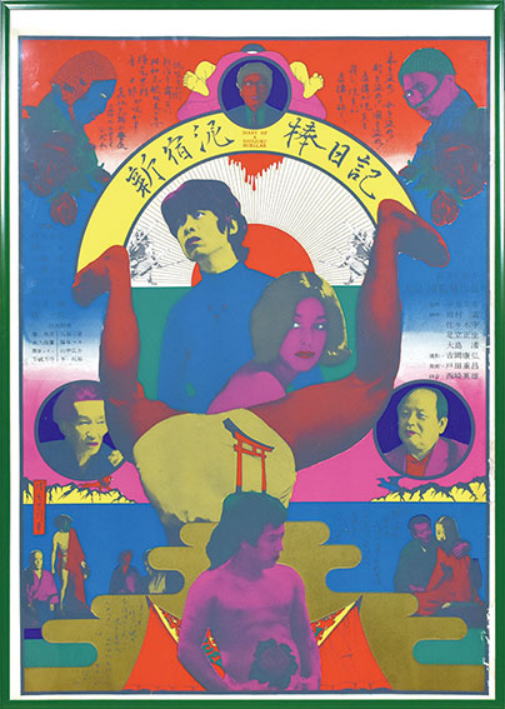

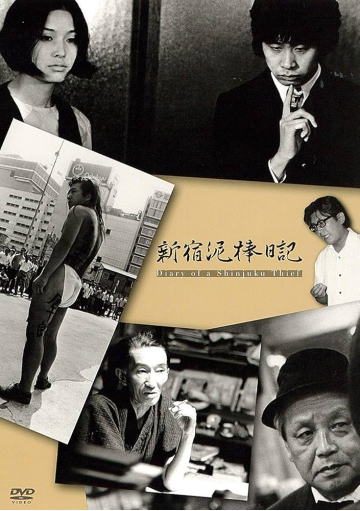

映画「新宿泥棒日記」(大島渚監督、1969)

1970年代とはどういう時代かを知るのに、百聞は一見に如かずという言葉通りの映画。シナリオをフォークルの面々がこさえて、紀伊国屋書店、アングラ劇場、セックスをまじめに語る哲学者、などなど表も裏も一緒に同居する不思議な日本の大都会を捉えている。この不思議の国アリスのような擬人化された世界観としては、タルコフスキー監督のSF映画「惑星ソラリス」(1972)にも、迷路のように入り組んだ首都高を意味もなくぐるぐる走るシーンが出てきており、そこは宇宙という未知の世界に旅経つ前の、地上に這いつくばる人間の記憶の迷宮のような扱いである。身の回りの世界は、けして洗練されたものではないが、なぜか未来をみつめる力だけは残っていた不思議な感触がある。 |

|

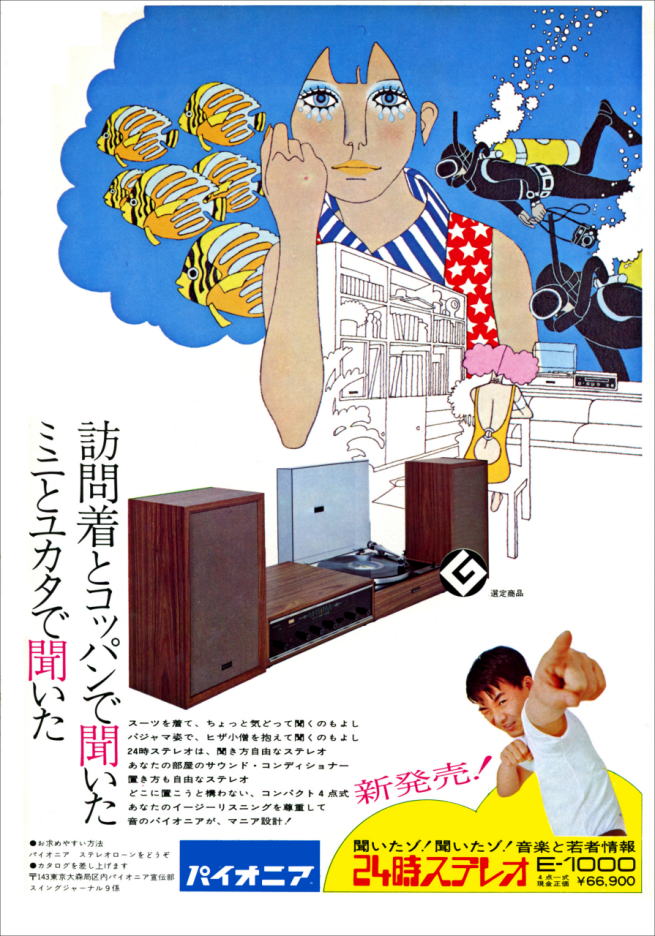

この時代のオーディオについて語るとき、ニューミュージックの聴き手である若者は、けして高級な機器で聞ける状態にはなかった。多くの人は1970年に全国ネットとなってFM放送の恩恵に預かれたし、ラジカセ(モノラル)がその先陣を切っていた。ステレオが聴ける装置については、アメリカでも同じだったが、レシーバーというFMチューナーとアンプが一体化したものに、レコードプレーヤーと緩い音のするブックシェルフ・スピーカーを付けるのが精々で、意外なことにパイオニアのヘッドホンのほうが売れたと思われるのだ。その時代にレコードを買うお金を優先して、思うようにオーディオ機器に投資できなかった人たちが、私のようにいつまでもオーディオの質感にこだわっていると言えるかもしれない。

1970年代にFM放送がはじまると若者の間でステレオが一気に浸透

虚実入れ混じったアメリカン・ジョークを噛ましている日本製ステレオ機器

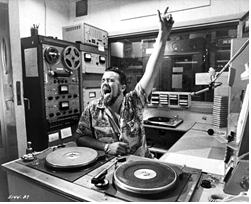

一方で、AM放送ながらFEN東京のようにアメリカの最新音楽情報をずっと流している放送局があり、むしろラジカセで聴いたほうがステレオ・チューナーよりも音が良かった。どうもステレオ・チューナーではノイズ低減のためAM放送の高域をばっさり切ってしまっていたのと、スピーカーも高域が無くなってしまうとモゴモゴと何を言ってるのか分からない始末であった。当時のFEN東京では、映画「アメリカン・グラフィティ」でもお馴染みの名物DJのウルフマンジャックが、月曜から金曜の夜8時のゴールデンタイムを仕切っており、ウォ~~~~ンと吠える開始の合図と共に、新旧のアメリカン・ポップスを流していた。土曜は土曜で、アメリカン・トップ40を昼間から夕方まで流しており、FM東京でのトップ10を聴き終えた後に、どんなバンドのどの曲が今度は現れるかが知ることができた。ビルボードとは別の集計方法だったので、全てが一致していた訳にはなかったが、20位やチャート外のリコメンデンドな楽曲を聴けば、それだとすぐに分かったのは、不思議といえば不思議だった。

名物DJウルフマンジャックの雄たけびとモノラル・ラジカセがあれば十分だった

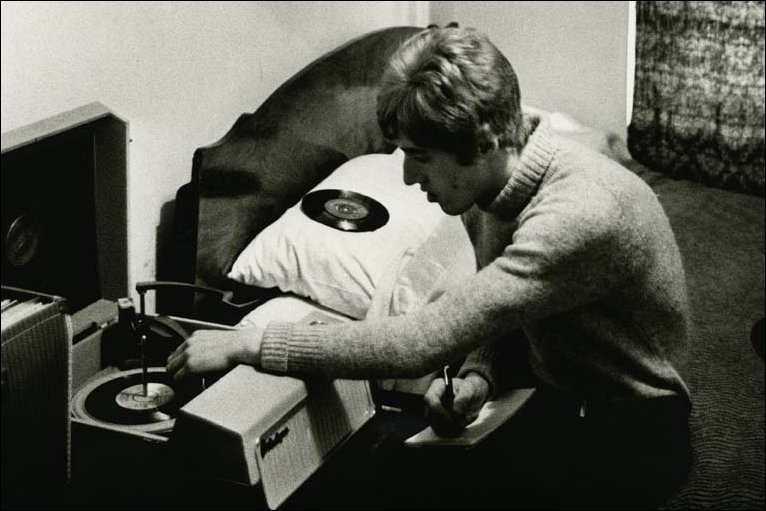

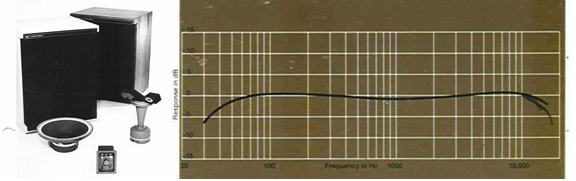

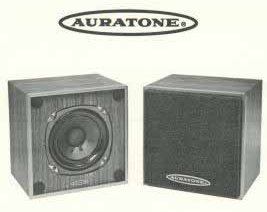

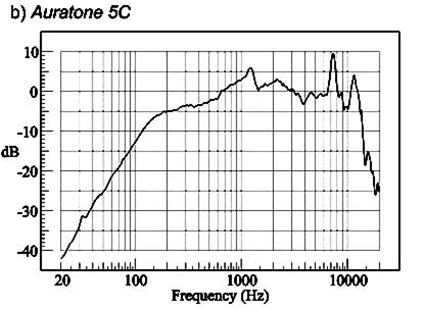

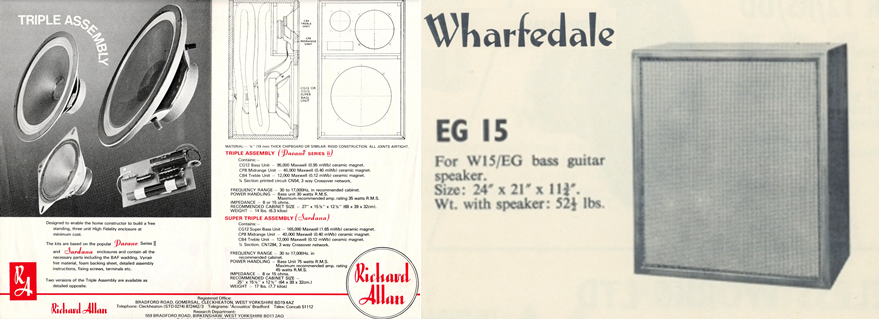

こんなのオーディオ後進国の日本だけだろうと思うだろうが、実際にはブリティッシュ・ロックが興勢を誇ったイギリスでも同じ感じで、多くの若者が持っていたのはモノラルの卓上プレイヤーである。つまりAMラジオでつまみ食いした曲のうち気に入ったレコードを、時間をかけて鑑賞するためのツールは、ラジオとそれほど大きな違いがあるわけでも無かったのだ。サイケロックの代表盤であるピンク・フロイド「狂気」でさえ、ミックスの現場にオーラトーン5cという小さなフルレンジをモノラル音声チェック用に置いていたぐらいである。21世紀に入って5.1chサラウンドにリミックスするような先進的なロックでさえ、当時のリスナーが最初に食いつくラジオでの聴き映えを無視するわけにはいかなかったのだ。

1960年代の英国では標準的だったポータブルプレイヤー

ソノトーン社 9Tステレオ・カートリッジの特性(78rpmコンパチ)

EMI 92390型ワイドレンジユニット

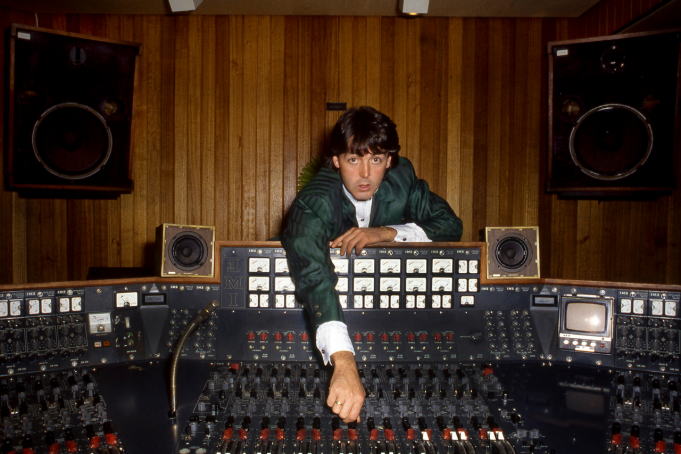

新装したアビーロードで「狂気」編集中のアラン・パーソンズ(1972)

JBL 4320ステレオと中央にオーラトーン5cモノラル

アメリカでも同じようなことを、ドアーズの録音担当やモータウンのエンジニアなどが言っていて、ドアーズのエンジニアは録りたてのテープをアセテート盤にカットして、知り合いのラジオDJに渡して深夜放送でこっそり流してもらい、カーラジオ(AM放送)でリスナーの反応を聞くのが日課だったという。モータウンのエンジニアは、1960年代のアメリカ人の90%はモノラルで聴いていたと豪語し、自身もミックスをモノラルでしてからステレオに「分解」していたという。あるとき社長が録音現場にきたとき、ステレオでミックスできないことがバレて、あやうくクビになりかけたと回想している。ミックスバランスも、スタジオにはアルテック604Eなどがあったが、一連のプレイバックで了承を得たあと、テープを自宅に持って帰って、当時のオーディオマニアが好んだスピーカーAR-3a(いわゆる東海岸のフォギーなサウンド)などで、最後の音決めをしていたという。これは東海岸の録音エンジニアのなかでは公然の秘密だったとも言っている。

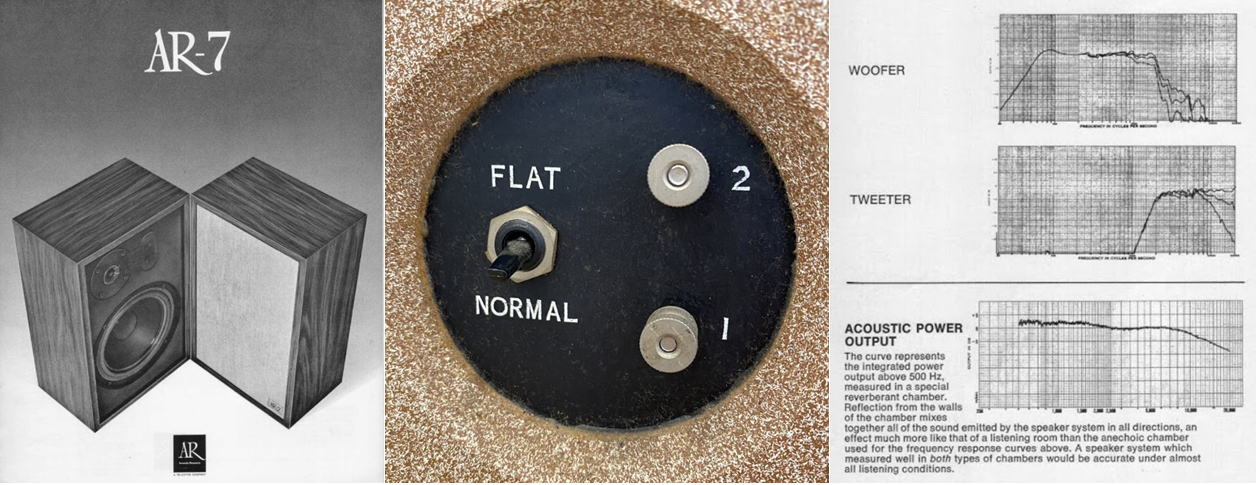

アコースティック・リサーチ社の東海岸サウンド(高域がロールオフしている)

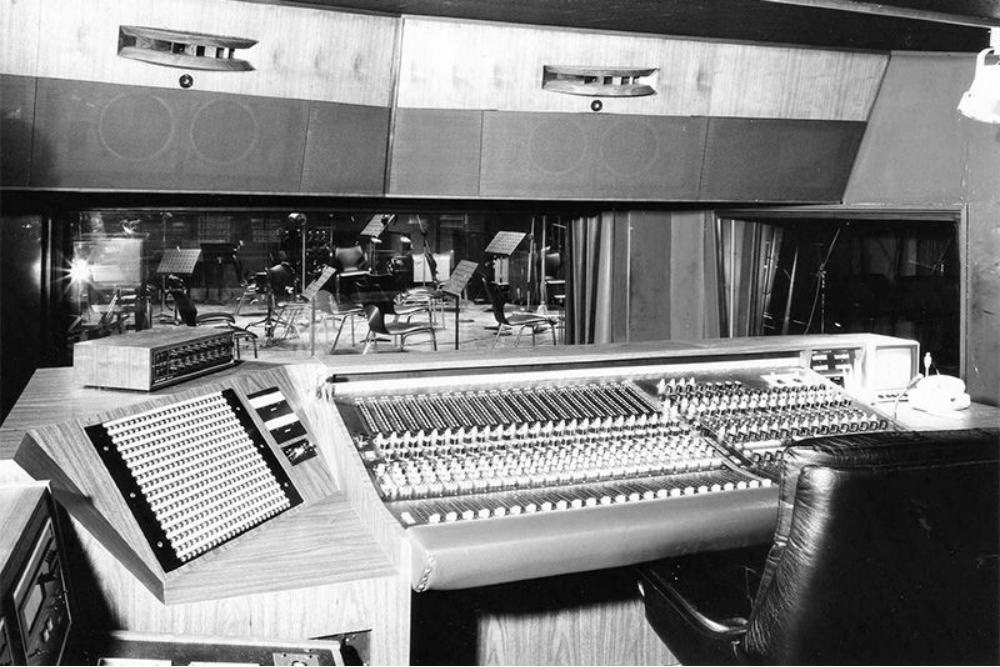

1970年代の日本ではどうだったかというと、さすがにマルチトラック録音と同時にJBLやタンノイのモニターが既に入りこんでいて、それはニューミュージックよりも前のGSブームの影響で、英国アビーロードスタジオで1968年頃に採用していたタンノイ製ユニットを使ったモニター(日本コロムビア)や、同じく1972年頃から採用されたJBL

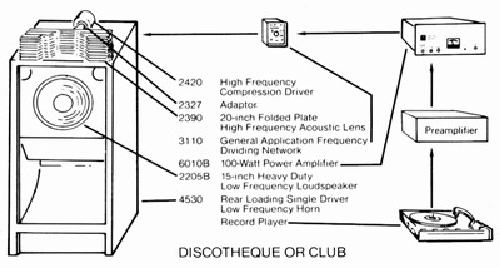

4320(日本ビクター)の他、さらにウェストレイク製の4wayモニター(アルファ・スタジオ、CBSソニーなど)がいち早く導入されていた。なので、録音環境に関しては万全だったわけだが、一般庶民がロック向きのステレオを所有することはほとんど無かったといえる。より本格的な洋楽を聴かせるロック喫茶やディスコでさえ、ライブステージで使われたJBL

D130をバックロードホーンに入れたものを使っていた。私たちが考える良質なステレオとは異なる爆音系のシステムである。

ウェストレイクのトム・ヒドレーに特注したモニターシステム(アルファ・スタジオ)

アナログのリマスターに今も現役で使用しているJBL 4325(日本ビクター)

ディスコ用のJBL推奨仕様:実際はD130+075の組合せが多かった

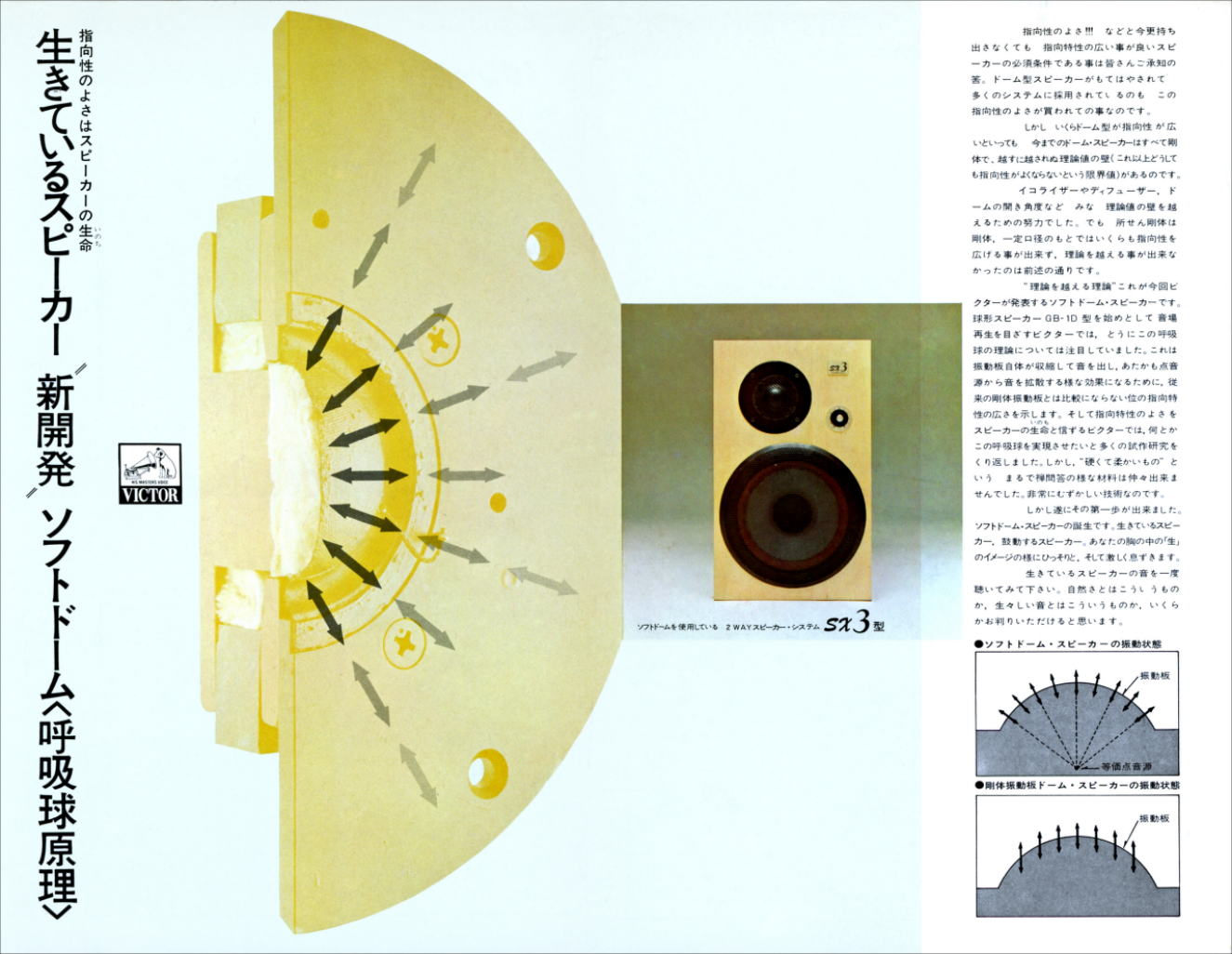

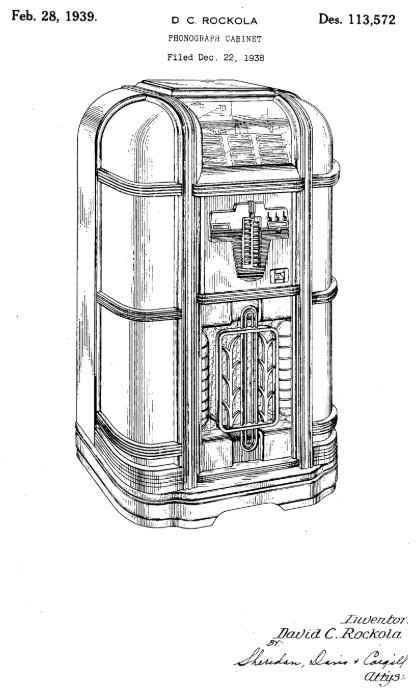

こうした最新の海外製スタジオ機器が一気に押し寄せる中、大瀧詠一にはナイアガラ・レーベルと共に福生の自宅スタジオでの悶々としたオーディオへの関心があった。こちらは自分の作品観の実践としてのオーディオであり、一般に公開するつもりもなかった内容のものである。1970年代ののナイアガラ作品は、普通の録音スタジオにテープを持っていくと、デモテープかとよく言われたくらいローファイな感じのサウンドだった。最初の体験はジュークボックスとAMラジオからスタートして、最後までその価値感に拘りつつも、様々なオーディオ機器を使っては現在のオーディオとの折衷を図っていたというべきかもしれない。ナイアガラの最初の自宅写真では、ビクター

SX-3と真空管ラジオが載っている。CD化される頃にはJBL 4344を寝転んで聞いてる姿。最後は日本ビクターの小鉄さんの影響で、JBL 4331で過去の作品のリマスターに挑んでいたようだ。しかし死ぬまでずっと保持していたのは、1960年前後のアメリカ製ジュークボックスであり、これは1970年代初頭に在日米軍の払い下げ品を購入したもので、大瀧氏の音楽活動の原点になっていた。むしろ深夜放送のDJを通じて、古いアメリカン・ポップスのシングル盤コレクターとして一般には知られていたが、ジュークボックスの存在は大瀧氏の作品には影響が小さいと評価されていた。晩年の頃には、4331を購入した経緯と、ラジオのような音に回帰しようとも話していたが、ある意味、1970年代のミュージック・シーンの中心にいながら、少年時代の純粋な思いをずっと抱き続けていたように思う。

|

|

フォーク・クルセイダーズ:紀元二千年(1968)

深夜放送とアングラフォークを席巻した、今でいうインディーズ系のはじまりというか教祖のような存在でもある。裏表紙は寺山修司のアングラ劇団でポスターを担当していた横尾忠則の書下ろしイラストがあり、このアルバムにみせた気合いを感じる。大学生活の思い出に1年だけの活動という契約をそのまま実行し解散したが、実は「帰って来たヨッパライ」がダメなら「イムジン河」があるという真面目路線も検討していたというので、短い時間のゲリラ・デビューの慌ただしさは尋常ではなかっただろう。解散ライブ「破廉恥大宴会」ではアイドルと同じ黄色い歓声で包まれていたが、このアルバムの原盤収入でURC(アングラ・レコード・クラブ)が運営開始され、その後に無数の四畳半フォークを生み出したことはあまり大きく宣伝はされない。この辺は「秘すれば花」のように古式の美徳を抱いていたのだろう。 |

|

風街ろまん/はっぴいえんど(1971)

録音はモウリスタジオ。導入したばかりのクワッドエイトというソリッドステートのコンソールで収録しており、基本的な音は倍音が少なく細い。しかし、その閑散とした感覚と、寂れた下町から着想された独特の世界観とが、不思議な化学作用をもよおして、日本語ロックの金字塔とまで讃えられている。最近までは歌詞だけを純粋に味わうという風情であったが、ようやくこの録音のサウンドとしてのロック魂に気付き、大いに愛着が沸くようになった。ドラム、ベースが異常なほど繊細で大胆。これだけで詩を語っているのではないかと思えるのだ。 |

|

み空/金延幸子(1972)

歌手の個性があまりにも強いため、この演奏のバックに「はっぴいえんど」のメンツが参加していることには、あまり言及されない。URCならではのアングラな時間が流れるが、はすっぱな純情とでも言うような、野草のつぶやき声が集められている。時折聞こえるアコギにビブラフォン(木琴)という組合せは、アフリカン・ポップスの先取りでは?

と思われるくらいアッケラカンとしていて、自由っていいなとつくづく感じる。 |

|

乙女の儚夢(ろまん)/あがた森魚(1972)

この珍盤がどういういきさつで作られたかは理解しがたい。林静一氏のマンガに影響を受けたというが、全然上品にならないエロチシズムは、どちらかというと、つげ義春氏のほうが近いのではないか。音楽的にはフォークというよりは、アングラ劇団のサントラのようでもあるし、かといって明確なシナリオがあるわけでもない。しかし、結果として1970年代の日本で孤高のコンセプトアルバムになっているのだから、全く恐れ入るばかりである。おおよそ、日本的なものと問うと、男っぷりを発揮する幕末維新だとか戦国時代とかに傾きがちであるが、この盤は大正ロマン、それも女学校の世界をオヤジが撫でるように歌う。オーディオ的に結構難しいと思うのは、生録のような素のままの音が多く、いわゆる高域や低域に癖のある機材だと、おかしなバランスで再生されること。もともとオカシイので気づかないかもしれないが…。 |

|

荒井由美スーパーベスト(1972-76)

ニューミュージックの旗手となったユーミンだが、フォーク歌謡から脱皮していく過程を知るうえで、このシングルカット集はとても重宝する。本来の資質は歌詞の巧さにあるが、ちゃんと再生すると何よりも伴奏陣の巧さが光る。失礼な言い方だが、あの声でちゃんとセッションバンドと駆け引きしているのである。歌伴のテイクにボーカルブースでカラオケを吹き込むのとは全然違うのは明らかだ。時折、10歳若い妻に「昔、恋人と聞いてたでしょ?」と訊かれるが、オレはそれほど歳じゃない! と言い張ることにしている。多分、1990年代のヒット曲と勘違いしているのだろう。それくらいエバーグリーンな歌である。 |

|

ナイアガラムーン/大滝詠一(1975)

自主レーベルのナイアガラは自分の苗字の大瀧をもじったものだろうか。ようやくこじつけた初アルバムは、大好きなアメリカン・ポップスの要素を掻き集めたおもちゃ箱のようなコンセプトだが、ポップアートのようにコミカルにアメリカ被れを茶化す風情が、当時は全く理解できなかった。そしてこのアルバムの最高傑作が三ツ矢サイダーのコマーシャルソングというオチも、コカコーラに負けまいと奮闘していた大滝氏の意気込みでもある。様々な声色を使って楽曲のスタイルを表現するボーカリストとしての力量は、やや前のめり過ぎてつんのめっているのも、思い入れの強さを物語っている。 |

|

SONGS/シュガー・ベイブ(1975)

山下達郎、大貫妙子 のデビューバンドだけど、この1枚のアルバムだけ出して解散したという伝説的な存在。活動期間が1年なんてのは当時としてはよくあったことなのだけど、その後のシティポップの先行きを決定付けたことで有名になった。しかし、大瀧詠一のナイアガラ・レコードの録音がまたチープで、自身のアルバムもガレージバンドかデモテープかと言われたくらいで、まさにラジカセ品質の録音である。あるいは自身のアルバムと同様に博学なラジオDJとしての気概を示したかったのかもしれないが、実際にはテレビやラジオでは流れなかったのだが、1980年代のひょうきん族で流れたEPO版とデジャブってるため、どうしても垢ぬけた音でないとダメと思い込んでしまっている。実際はもっと泥臭いものなので、これを機に見直してみると良いかも。 |

|

ジス・イズ・ミスター・トニー谷(1953~64)

やや場違いな感じもするが、これは大滝詠一が多羅尾伴内 名義でリマスターしたCDで、コミックソングをひとつの隠し玉として持っていた尊敬の塊でもある。問答無用の毒舌ボードビリアンの壮絶な記録で、同じおちゃらけぶりはエノケンにルーツをみることができるが、エノケンがいちよ放送作家のシナリオを立てて演じるのに対し、トニー谷は絶対に裏切る。この小悪魔的な振る舞いを、全くブレなくスタジオ収録してくるところ、実はすごく頭のいい人なのである。この笑いのツボをはずさないタイミングの良さは、しっかり押さえておきたいもののひとつである。50年経っても古さを感じさせない芸風は、まさにソロバン勘定だ。こればかりは幼い娘も喜んで聴く。 |

|

トロピカル・ダンディー/細野晴臣(1975)

大滝詠一に負けじと新しいポップスの在り方を次々とアルバムにしていった細野晴臣さんだが、ボーカルを努めなければならない自身のアルバムでは、誰にも観られないように、こっそり独りでスタジオに入って吹き込んでいたという。歌ってるときの顔をみられるのが恥ずかしいとのことだ。そんなシャイなひげオヤジの奏でる音楽は、切れ味よく洗練されたインストを背景に、プリンアラモードのような甘く切ない気持ちで満たされる。湘南サウンドの原点と言っても良いかもしれない。 |

|

BGM/YMO(1981)

一端 日本発のテクノポップのジャンルを決定付けた後に、元の電子音楽風の凝ったアレンジに挑んだ問題作。同じ頃にハービー・ハンコックがヒップホップをおいしく利用した迷作を送り出しているだけに、ラップを揶揄する楽曲もあったり、むしろ混沌とした都市像を再び見つめ直す点で、マイルス・デイヴィスのビッチに似た感触も感じられる。録音のほうは、一端は3Mデジタルマルチで収録した素材を、アマチュア用のアナログオープンリール(タスカム80-8)に通して音調を整えたという。結果は細野晴臣が言う深く柔らかい低音と、アナログシンセのような豊かなグラテーションで混ざりあった有機的なサウンドに仕上がった。コンピューター音を使用することで個性が失われがちと捉えられたテクノ音楽に対し、結局音楽を作り出すのは人間自身であるという解答ともいえる。 |

|

FLAPPER/吉田美奈子(1976)

やはりこれもティンパンアレイ系のミュージシャンが一同に会したセッションアルバム。ともかくファンシーなアイディアの音像化は、ケイト・ブッシュの先取りなのでは? と思うほどの多彩さ。ファンシーさの根元は、移り気で儚い少女のような振舞いに現れているが、それをプログレのスタイルを一端呑み込んだうえでアレンジしている点がすごいのである。特に演奏テクニックを誇示するような箇所はないが、スマートに洗練された演奏の手堅さが、このアルバムを永遠の耀きで満たしている。 |

|

モノクローム/吉田美奈子(1980)

山下達郎との共作「Rainy Day」を含むアルバムで、超有名盤「Ride on Time」の姉妹盤のようなものである。他のアルバムでもコーラスガールとして実力をもつ自身の多重録音を駆使しており、より深くブラック・コンテポラリーを消化したサウンドは、むしろこの時代の日本でしか生まれない洗練されたものとなっている。同じ山下達郎ファミリーではEPOのほうが数十倍も売れたが、シティポップという言葉が独り歩きしている現在こそ、か細い声でドス黒い情念を歌うソウルの本質を味わうべきである。ソウル歌手で孤高の存在であるオーティス・レディングの歌唱を引き継ぐ歌手はいないと嘆く人は多いが、彼女こそ

その後継者のひとりに挙げられてしかるべきである。 |

|

JAPANESE GIRL/矢野顕子(1976)

まだキーボディストとしてロスなどを行き来していた頃に作ったデビューアルバムだが、後のほっこりしたポップ路線よりは、まだまだ尖っていたことが伺える。1970年代末にロックとFMステレオを特集した雑誌で、俳優の中村雅俊さんが、自宅のオーディオを紹介するときに一押しのレコードとして、このアルバムを紹介していたのが印象的だった。本当はこういうのやりたいんだよな、という願望がアリアリとみえて面白かった。 |

|

ただいま/矢野顕子(1981)

もともと即興的なピアノの名手で4人目のYMOのように参加していた頃、硬派なテクノを子供も楽しめるポップスの本流に読み直した点で今でも十分に新鮮な味わいをもつ。最初のアルバム「ジャパニーズ・ガール」から独自の世界観をもっていたが、前作がフルパワーでテクノポップにフィジカルにぶつかった力作だったのに対し、半年後に出したこのアルバムは何か置き忘れてきた記憶の断片を掻き集めた感じで、むしろアットホームな彼女の魅力が引き出されている。ともかく にゃんにゃん わんわん で音楽ができてしまうのだから、もはや怖いものなしである。実験的な無調音楽も含まれており、CMヒット曲「春先小紅」を期待して買った人は、いつ聞けるのかとドギマギして聴いていたかもしれない。 |

|

Ciao!/ムーンライダーズ(2011)

本当なら「カメラ=万年筆」を取り上げるべきだろうが、はちみつぱいの解散後に結成し、1976年のデビューからずっとスタイルを変えずにやってるロックバンドで、手仕事の妙とも言うべきサイケデリックなサウンドの質感が光るアルバムだ。個人的には近未来SFが盛んだった1970年代の夢を抱えながら、依然として混沌とした21世紀を旅している気分になる。あの頃ああなってはいけないと思ってた想像の世界が、「未来世紀ブラジル」のディストピア感とジャバニメーションのサイバーパンクの要素が巧く絡み合って、再び音楽としてゴチャゴチャに再構築されたように感じる。結論も救済も要らない、そういう余裕が感じられたのは、実際に自分の脚で旅してきた手ごたえあってのことだと思う。 |

|

ニューミュージック系のオーディオ装置は、ジャズでもクラシックでもない何か、という曖昧な立ち位置のまま21世紀まで来てしまったように思う。私たちが最初に思い浮べるのは、日本製オーディオ機器が1970年代の10年間を過ぎる頃には、「モニター」と自ら呼称するようになり、50~20,000Hzを完全にフラットに再生することこそがオーディオの基礎だと言うスペック至上主義まで行きついたことだ。そこにCDが登場してトドメを刺したというべきだろう。しかし、音楽の理屈はそんなことでは片付かないのだ。

それまでジャズかムード歌謡かというオヤジ路線を突き抜けて

一気にフラワームーヴメントにコミットメントしたステレオ広告

真面目なものから成り行きのものまで交錯する1970年代のオーディオ広告

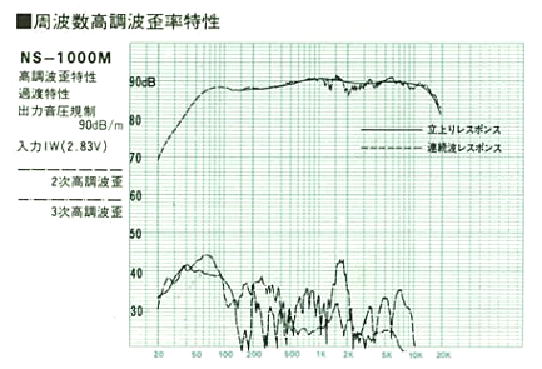

1970年代初頭に洋楽ロックを意識したライフスタイルを提供した老舗メーカーだったが、ジャズやムード歌謡のオヤジから若者をターゲットにしただけで、緩い低音と歪みやすいツイーターというのがロックでは十分とは言えなかった。そこで中身のほうで勝負したのがビクターSX-3、ヤマハNS-1000Mなどの新しい世代のブックシェルフスピーカーだった。アコースティック・エアー・サスペンション型の密閉型エンクロージャーを採用し、なによりもそれまでコーン型が主流だったツイーターを、新素材のドーム型にした点が新しかった。これにティアックやアイワのカセットデッキ、サンスイやラックスのアンプ、トリオのチューナーが揃えば、かなり立派なステレオと言っていいだろう。ニューミュージックで思い浮べるのは、この辺りの国産ステレオ機器の発展とも結びついていると思われる。ラックスの真空管アンプは意外かもしれないが、スタジオ関係者が自宅で使うアンプとして根強い人気があった。

開発当時は画期的で長寿を誇った国産名作スピーカー

それがいつの間にか1980年代以降にソリッドでドンシャリなサウンドになったのかというと、私はこの兆候をもたらしたのは、おそらくヘッドホンでの試聴であろうと思われる。それまでラジオには片耳に装着するイヤホンしかなかったが、FMチューナーが出現して以降、チューナー、アンプ、カセットデッキのいずれにもステレオ・ヘッドホン・ジャックが標準装備されるようになった。意外なことに1970年代はヘッドホンが大いに売れたのだが、パイオニアがまず先陣を切っており、ソニーやオーディオテクニカは1980年代になってから本格的に開発しはじめた。スタックスのコンデンサー型イヤースピーカーはもっと古くからあったが、高級品ゆえ年配のクラシック愛好家向けだったと言えよう。ただし、ヘッドホンはステレオ機器でのカテゴリーではアクセサリーに属し、あくまでもスピーカーで聴くのが正規のステレオの試聴方法だった。

「24時間ステレオ」は深夜放送の人気DJ土井まさるを起用してのネーミング

こんなことを知っていたとして、昭和らしさをヘッドホン&イヤホンで満喫しようなど、夢にも思わないでほしい。どう聴こうが本人の勝手だというかもしれないが、電車や街頭でヘッドホンを掛けたとて、昭和30年代と現在では騒音レベルが全く異なり、目に映るものとのギャップに戸惑うばかりだ。これは昭和30年代のほうが街並みがきれいだったというのではなく、むしろ雑踏はゴミとドブ川と隣接しており、清浄な心で音楽を聴くためには、雑踏から離れることが必然とも言えたからだ。当時のヘッドホンの役割は、深夜放送を親に黙って聴くことと、ロックを大音量で鳴らして近所迷惑で怒鳴られないためのものである。これらは、周りが静かだから、それに合わせて音楽を聴く方法として浸透したのだ。外出時に電車の騒音と格闘している現在とは目的も方法も全く違うのだ。

これを見るだけでニオイの分かる人は昭和の生き証人と認定

こんな風景を見て音楽に没頭するなど誰も想像が付かなかった

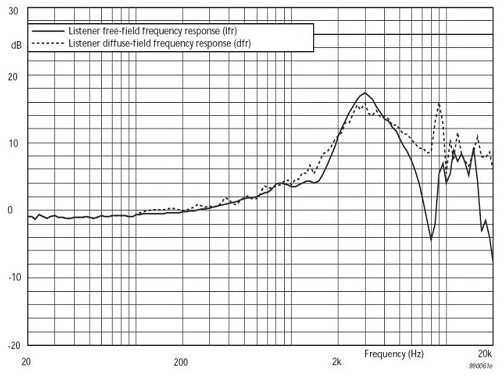

もうひとつヘッドホンについて知っておいてもらいたいのは、人間の耳の特性が、子音となる中高域を過敏に感じることで、これはラウドネス曲線として知られているものだが、元をただせば外耳の共振によるもので、ヘッドホンではこの状態がさらに強調されるため、低音も過剰に入れなければナチュラルに聴こえない。いわばドンシャリの状態が当たり前のサウンドなのだが、外部と音を遮断しているため比較して認識することができない。この状態を正規なものに戻そうとしたのは、ようやく1990年代に入ってDiffuse

Field Equalizationという規格が制定された。AKG K240やゼンハイザー HD600などは、この規格に添ってイコライジングされた最初のヘッドホンである。全く逆の効果を狙ったのがソニー

MDR-CD900STで、日本の録音スタジオでは知らない者はいないというほどモニターヘッドホンとして使用されたが、その時代のJ-POPサウンドが特異な音調であることで察しが付くだろう。

B&K社のダミーヘッド4128C HATSとDiffuse Field Equalization補正曲線

左:SONY MDR-CD900STの特性(DF補正後)、右:これを反転させた特性(参考)

しかし、この兆候は1980年代には既に日本製オーディオ機器に顕著になっており、おそらくはヘッドホンで鮮明に聴こえる中高域の刺激に慣れてしまい、それと同等のアグレッシブな音調をHi-Fiスピーカーにも求めたからではないかと思う。オーディオ評論家の瀬川冬樹は、1980年前後のこの状況をテレビやラジオで流される歌謡曲や艶歌の影響だろうと説明していたが、半分は当たっているが、半分は違うと思う。

ポップスにおけるオーディオと録音のサウンドポリシーは、抜きつ抜かれつの関係にあり、オーディオが刺激的になれば録音はニュートラル、オーディオがニュートラルになれば録音は刺激的、そういうことの繰り返しで、その波を見極めるほうが正しい音調の再現となる。例えばジュークボックスで聴いていたロカビリーは録音がニュートラル、AR-3aのようなフォギーなスピーカーで聴いていたソウルやロックは録音がアグレッシブという具合である。

ところがデジタル時代は、重低音と超高域を聴こえるように性能評価していたので、この抜きつ抜かれつの関係が大きく崩れた状態で提供されたと言えよう。

古い機器で聴くとCDは高域のエネルギーが強くスピーカーが歪んでしまうし、新しい機器で古い録音を聴くとドンヨリして高域不足に感じる。古い機器では超高域に含まれるスパイシーでザラザラしたパルス成分(デジタルノイズ)が楽音が増える毎に累積してくるし、逆に新しい機器ではパルス成分が薄いアナログ録音が刺激が無さすぎるのだ。この辺は元のCD規格の策定時に黄金時代だったFM放送では、三角ノイズがフォギーなサウンドに和らげてくれたし、ハイレゾと真空管との相性が良いというのは、EMIの録音クルーが24bit/88kHzに挑戦したときに気付いたという。

しかし、名盤といわれる類のデジタル・リマスター盤が出るたびに、その音質への評価が賛否両論で真っ二つに意見が分かれるのは、ほぼ自分の持っているステレオ装置のキャラクターとの相性であると考えて良い。残念なことに、現在のオーディオ機器は、デジタル対応の鮮度優先で、アンプのトーンコントロールから、スピーカーユニットのレベル調整まで、全部取り払ってしまったので、部屋のアコースティックに合わせオーディオ機器の音調を調整できる手段がかなり限られてしまっている。それでいて、メーカーのスペックを鵜呑みにして録音の音質評価をするのだから質が悪いのだ。

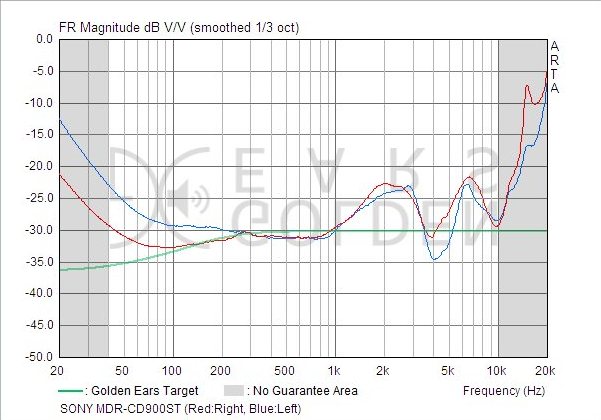

もともとヘッドホンはドイツのベイヤー社が、1930年代にテープ録音の開発と同じ頃に、録音会場でのモニター用に開発したもので、録音現場ではおなじみのものだった。とはいえ、その役割はノイズ検知が主体で、例えば携帯型テープレコーダーの老舗ナグラ社にOEMで納めたものは、ヒスノイズの検知のため中高域を強く出すように調整されている。けして音楽鑑賞用ではないのだ。一方で、家庭用としては、米国のKOSS社が世界初のステレオヘッドホンを売り出した。当時は携帯ラジオ用の小さいコーンスピーカーをハウジングに納めた程度のもので、実は携帯ラジオを電話の受話器のように耳に充ててて聴いている若者たちの様子をみて製品化したものでもある。

ベイヤー製ヘッドホンDT48でモニターしながら録音するドイツ放送局クルー(1948)

KOSS SP/3ヘッドホン(1958)と現在も製造されてる音声用スピーカー

ところが、この耳当てスタイルは、何を隠そうウォール・オブ・サウンドの創始者にして教祖と崇められているフィル・スペクターと関係があるのである。 ところが、この耳当てスタイルは、何を隠そうウォール・オブ・サウンドの創始者にして教祖と崇められているフィル・スペクターと関係があるのである。

一般にウォール・オブ・サウンドはステレオ録音の一大流派と見なされているが、エコーをたっぷり利かせて広がりのある音場感を出すとか、サウンドが壁一面にマッシブにそそり立つとか、色々と言葉のイメージだけが先走っているが、実は当人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表しモノラル録音へのカミングアウトを果たした。

実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。さらに言えば「少年少女のためのワーグナー風ポケット・シンフォニー」という表現も、当時の若者で流行していたポケットに入る携帯ラジオでも立派に鳴る録音ということであり、1960年代の少年少女たちは電池駆動できるトランジスターラジオを、トランシーバーのように耳に充てて聴いていた。立派なステレオでこそ真価が発揮できるなんて言うひとは大きな勘違いである。

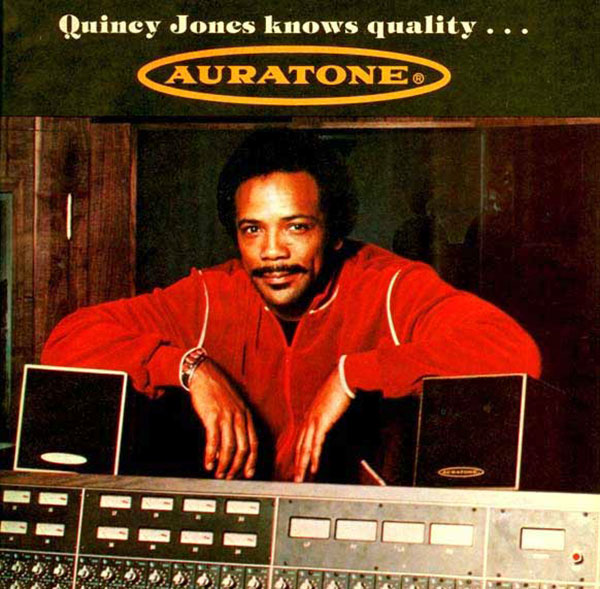

これと、1970年代に録音スタジオで広く使われたオーラトーン5cとを比較すると、驚くほどの相似形のあることに気が付くであろう。オーラトーン5cを強力に推していたクインシー・ジョーンズにしても、世紀の大ヒットアルバム「スリラー」のミックスのほとんどはオーラトーンで済ましたという。ウェストレイク・スタジオで録られたので、あの巨大なラージモニターの音でないとゴージャスなサウンドは生まれないと思うだろうが、実際に私たちの大半が知っているスリラーは、モノラル音声のテレビで流れたMTVによってである。つまり、イワシの頭も信心というが、ウォール・オブ・サウンドもウェストレイク・スタジオの本質は、徹頭徹尾AMラジオで聴いてもイケてるサウンドなのである。

これらを眺望してみると、風都市系のニューミュージックは、聴き手であった若者のオーディオ環境が全く付いていけてなかったギャップに苛まれた一方で、デジタル時代になって経済力を付けて再構築しようにも、やや調子はずれなオーディオ理論に振り回されていると言えよう。諧謔的といっていいかもしれないが、当時のラジカセで聴いていたリスナーが、フォークや歌謡曲のほうに親しんでいたというシナリオもあるにはあるが、ではコンピューターのようにフラットに整備されたサウンドが正確な音かというと、一般的にはノーと答えたい。つまりお手本にしたブリティッシュ・ロックにしても、アメリカン・ロックにしても、広帯域でフラットな特性で重箱をつつくような聴き方はされていなかったし、むしろAMラジオでも聴きごたえのする楽曲の制作に誠心誠意をもって取り組んでいたというべきなのだ。

そこをわざわざラジオとは似ても似つかぬ音調で聴くなんて、愚の骨頂というべきだ。というより、グレードアップの方向性を見誤っているというべきで、現在の進化したオーディオ技術は、ラジカセに詰め込まれた音響設計の秘儀を受け継ぐことなく、未だにさまよっていると言える。

|

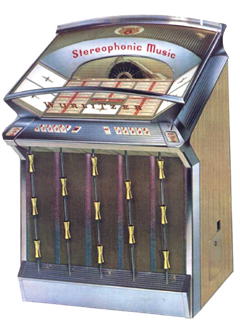

一方で、ラジオの音をそのまま真剣にグレードアップして聴こうという発想は、FMステレオ放送がはじまった1965年以降は立ち消えになっている。このミッシングリンクを結ぶのが、大滝詠一が愛用していたジュークボックスなのである。同時代の流儀に従えば、ウォール・オブ・サウンドを携帯ラジオで満喫した後に続くのは、ダイナーやボーリング場に出かけジュークボックスで聴くことである。

ダイナーでパーマ屋で大活躍のジュークボックス

Jensen製PAスピーカーはモダンブルースやロックンロールのギターアンプへと引き継がれただけでなく、ジュークボックスのメインスピーカーとしても活躍した。C12RはJensenの30cm径でも一番安いものになるが、これでもいちよプロ用のPAユニットで、通常のオーディオ信号ではびくともしない安定感があり、前身のアルニコ磁石のP12Rまで含めると、1956~64年までRock-ola社のジュークボックスで使われ続け、アメリカンポップスにおいてはまさにレジェンド中のレジェンドたるユニットである。アメリカ製ジュークボックスの大手3社(Rock-ola、Seeburg、Wurlitzer)のいずれも、1960年代初頭にJensen

C12Rを使用していた。これがなければ、ロカビリーやR&Bのブームは起きなかっただろうと思うくらい、ドラムの炸裂感やボーカルの食いつきが気持ちよくキマる。オールディーズを2ビートを焼き直した単調なアレンジだと感じる人は、自分のオーディオ装置のボーカル域が鈍重なウーハーで支配されているだけだと思っていい。ちなみに私のシステムは、Rock-ola製ジュークボックスでJensenのユニットを使った最後の機種の仕様に近いものとなっている。

| Rock-ola TempoII |

Seeburg KD |

Wurlitzer 2500 |

mid:2x12inch Jensen

high:1xHorn Jensen |

low:2x12inch Utah Jensen

high:2x8inch Utah Jensen |

mid:1x12inch Jensen

low:1x12inch Magnavox

high:1x7inch Magnavox |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1960年代初頭にJensen C12Rが装着されたジュークボックス

1960年代初頭のジュークボックスRock-ola Capri (Jensen C12R+コーンツイーター)

左:ジュークボックスと一緒にポーズをとるレイ・ディヴィス(キンクス)(1984)

右:マイク・マックギア(ポール・マッカートニーの弟)(1974)

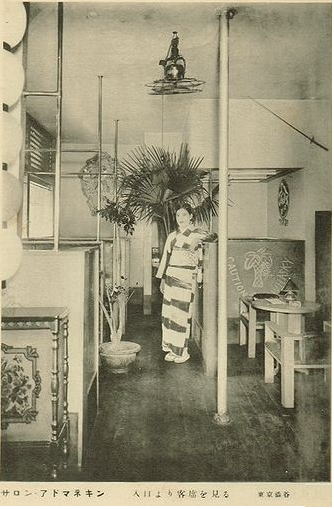

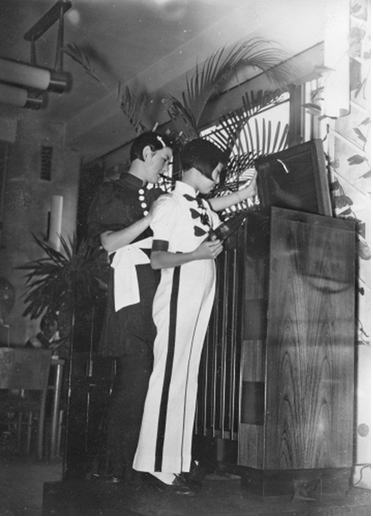

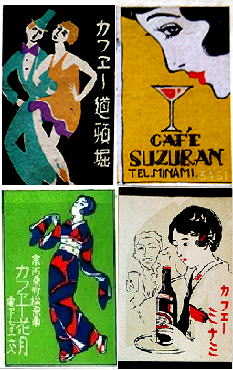

一方で、日本でジュークボックスが一番売れたのは、1960年代の夜の街のスナックやバーで、その頃のサウンドはロック向けというよりはムード歌謡向きのもので、私の記憶では温泉旅館の卓球台と一緒の部屋の片隅に置かれてあり、音もドロンとした低音とエコーの強いものだった。しかしこれは戦前の純喫茶じゃないほうのカフェーでも同じで、女給と肌を寄せ合って踊るために、蓄音機が売れに売れたのである。こういう時期には、エロとナンセンスの歌も大いに流行したのだが、そのレコードを個人的に買って家で鑑賞する人はほとんどなく、その手の店で流すものだったと考えていいだろう。

高度成長期の接待攻撃に効果覿面だったジュークボックス

これらを見て、同じ恋を歌い踊りあかしているのに、何が違うのかというと、男の眼からみた女性像の違いが大きい。風都市系のロックやニューミュージックでは、女性が自らの生き方について自由に語り、自由恋愛でさえ悩み多いことを歌にしている点である。ユーミンが「中央フリーウェイ」で楽しい夜のドライヴを歌えば、中島みゆきが「霧に走る」で「こんな車壊れてしまえ」と舌打ちするが、どちらも女性の本音なのだ。もっと封建的な男性像が優勢だった1960年代でさえ、ジュークボックスは女性が自分で選曲することが許されていたし、踊りの相手を強要されることもなかった。風都市系のニューミュージックも、そうした解放感をもつサウンドが似つかわしいのであり、ドメスティックに機能を宣伝するようなスペック競争は、もうあまり必要ないとも言えよう。

ワン・モア・コカコーラ??

【場末の緩いジャズに指パッチン】

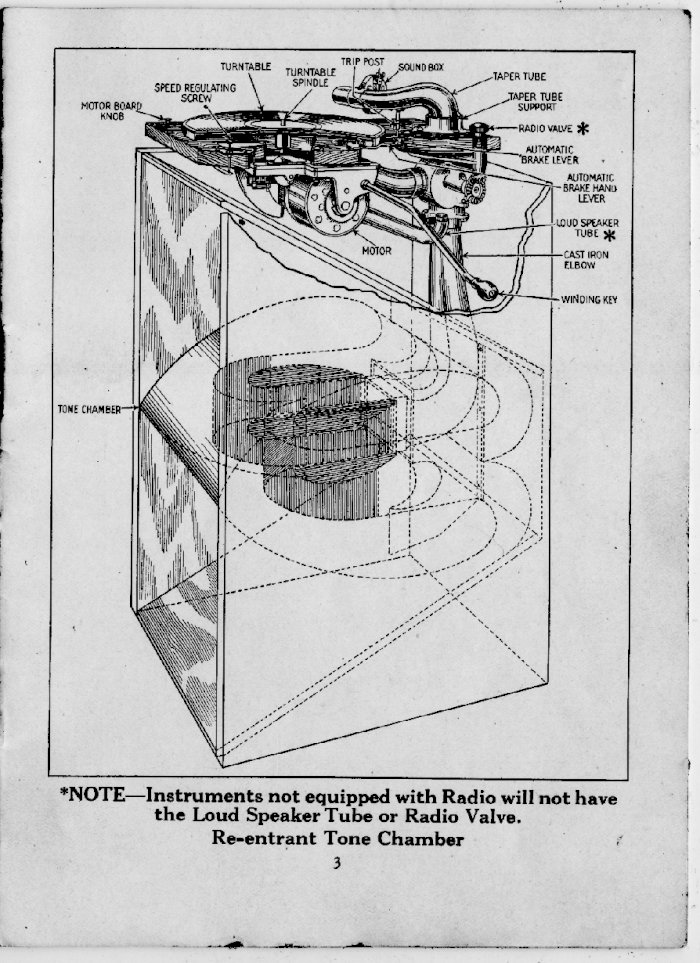

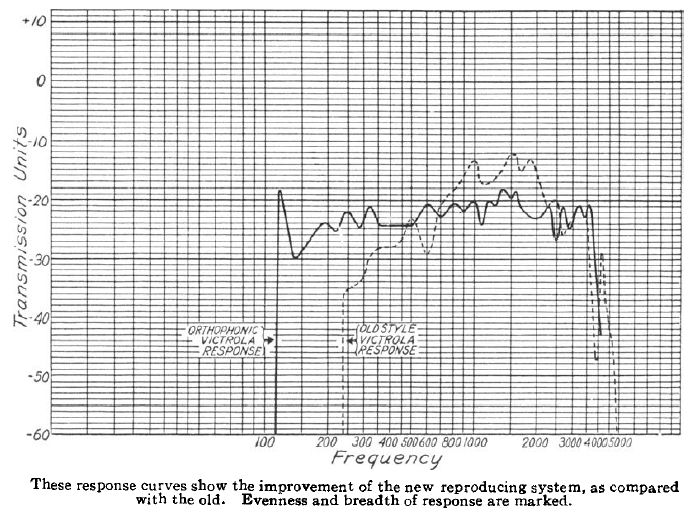

6BM8のシングルアンプをJensenに繋いで、一番感心したのは戦前のジャズである。何というか、どこを切ってもスウィングしているし、聴いていてウキウキする。これまで霧のなかに霞んで見えていたものが、全てが輝いて聴こえるのだ。当時はラジオの出現により、蓄音機の音質改善も著しかった時代で、特に1925年にWEで開発された電気録音方式は画期的なもので、瞬く間に世界中に広がった。蓄音機の女王と称えられるビクトローラ・クレデンザは、電機録音の開発とともにWEが世に送り出したものである。その後、ビクトローラ社はRCAに買収されたため、ラジオと親和性の高い電蓄へと舵取りされ、クレデンザはアコースティック蓄音機としては最後のものとなった。

ビクトローラ・クレデンザの周波数特性(旧式のビクトローラと比較)

1920年代はチャールストンが大はやり

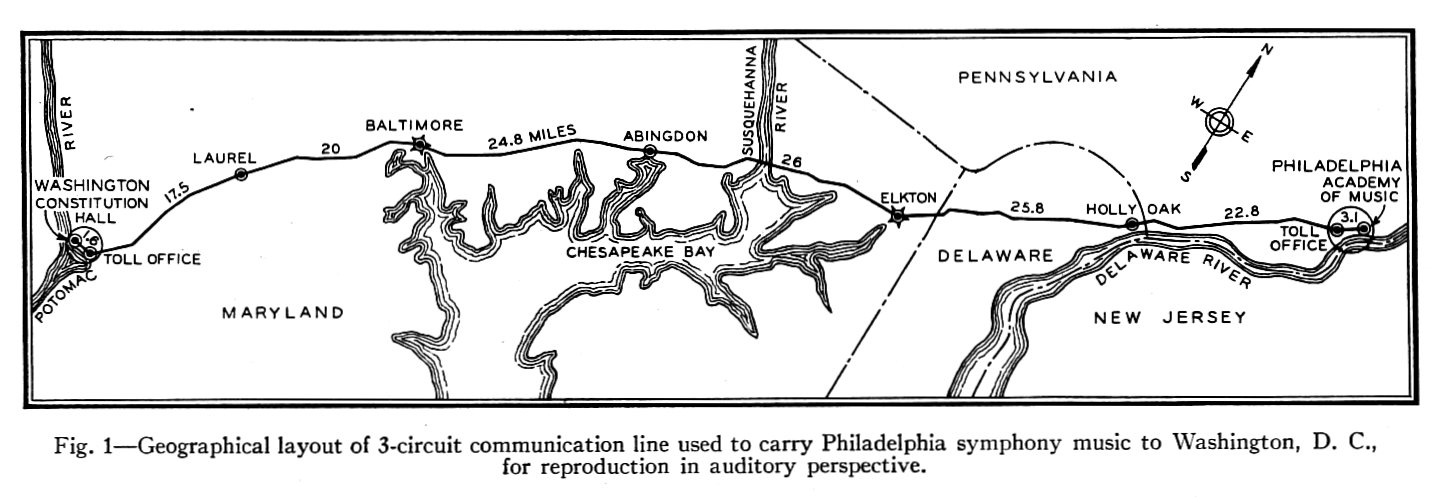

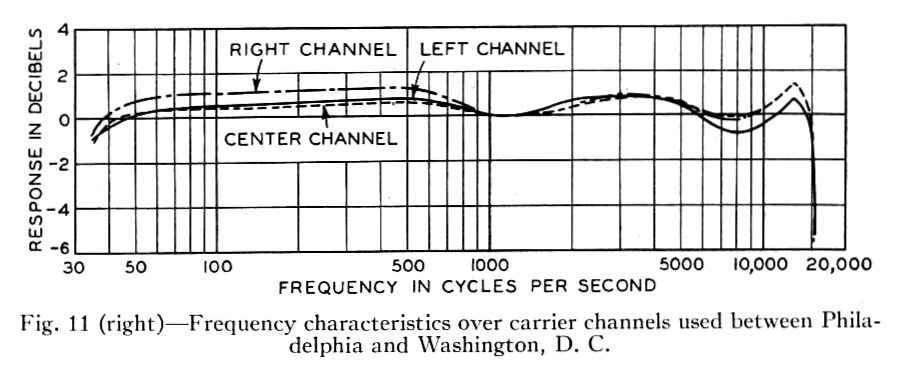

一方であまり知られないのが、1935年以降のハイファイ技術で、これもWEが有線で大陸横断したハイファイ音声の伝送実験に成功したからで、ジャズのライブ中継が多く流れたおかげで、ジャズ・エイジとラジオ・デイズとは同義語といえるほど広まりを遂げた。

1933年のベル研究所による有線伝送実験(フィラデルフィア~ワシントン)

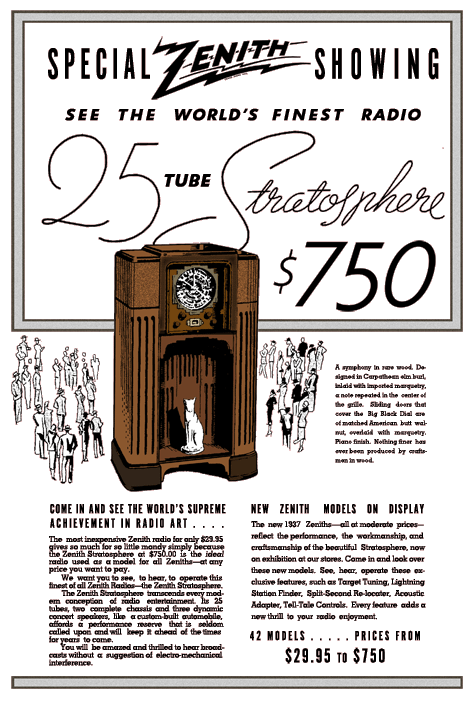

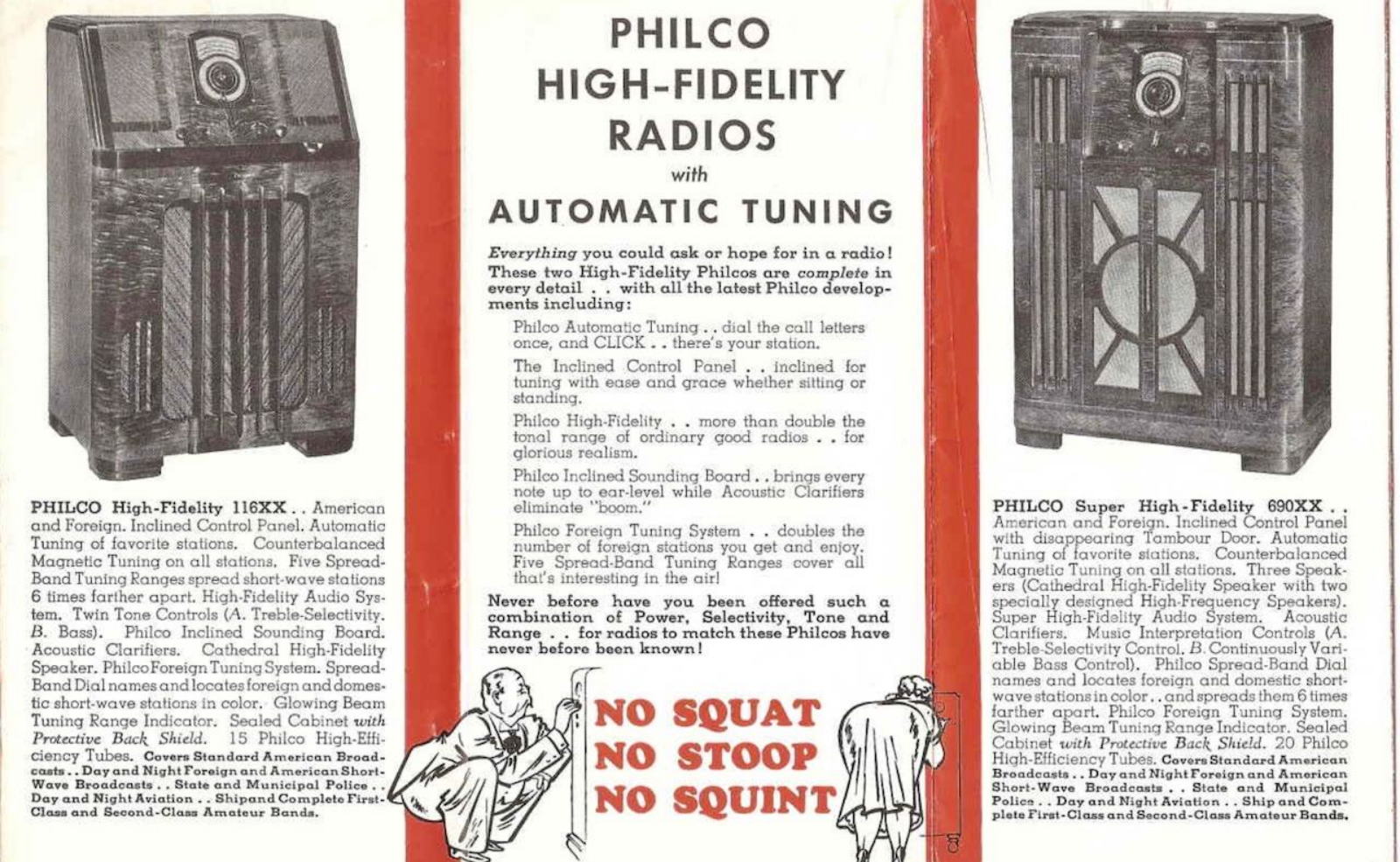

その中継放送を最高の音質で聴こうというのが、戦前アメリカのハイファイラジオの出現である。ともかくAM放送といえども、スーパーヘテロダイン方式で32kHzのIFフィルターが実装されており、2wayスピーカーは当たり前、6L6プッシュプルでガンガン鳴らせた。スコット社の超豪華ラジオ電蓄は、スクラッチノイズ除去のためのノッチフィルターを装備しており、ラジオ放送が家庭で聴ける一番ハイファイな音源だったことが伺える。

Zenith社 Stratosphere 1000z(1935年)

Jensen製スピーカーでもトーキー用のウーハー2発にQ型ホーンツイーターが屠られた

Scott社が1936年に特注扱いの"the Philharmonic"

左:最初に製作された "Philharmonic" 23球レシーバー部(1936年)

右:Beardsley & Piper Co.の会長が特注した50球レシーバー(1939年)

1930年代はスウィング・ダンス(リンディ・ホップ)

Jensen C12Rは現在はギターアンプ用ユニットとして販売されているが、1947年に開発された当初はどんな楽音でも拡声する汎用的なPAスピーカーであった。このような大口径エクステンデッドレンジPA用スピーカーの機能性は、スウィングジャズ全盛の時代において、ギターとボーカルがジャズオーケストラの音に埋もれないように拡声するために開発されたもので、ホーンやドラムに負けない出音の瞬発力をクリアした性能をもっていたのだ。

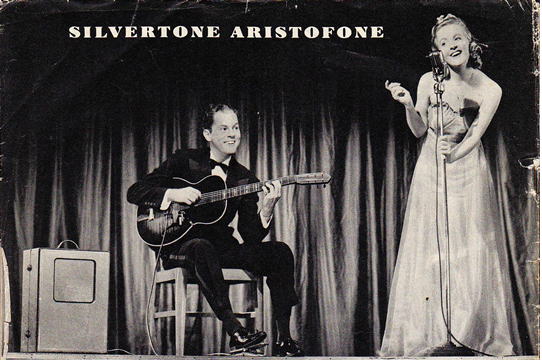

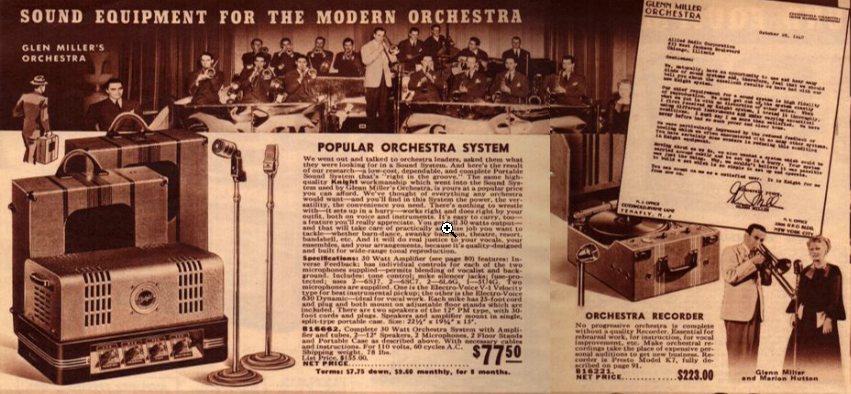

1940年代のシルバートーンのPA機器やグレンミラー楽団でも使われた

同じ時代のジュークボックスはSP盤用だったが、今でもWurlitzer社製のジュークボックスはポップスのアイコンになっている。この頃からジュークボックスはダイナー、ダンスホール、ボーリング場など様々なところに置かれたが、Jensen

C12Rは、こうした時代に片足を突っ込んでいた最後の頃に開発されたPAスピーカーのひとつであり、その後のロカビリー世代まで製造が続けられた。例えばサン・レコードでデビューしたときのエルビス・プレスリーは、まだ78rpmのSP盤だった。それ以前のマディ・ウォーターズが吹き込んだ1940年代のシカゴブルースも同様である。

Wurlitzer 1015、Rock-ola ST39は1940年代=78回転盤時代の機種

上:ダンスの休憩中にレコードに合わせ歌う女性たち

下:ボーリング場でミルクシェイクと音楽を楽しむ若者たち

日本の戦前におけるジャズは、パリ風のレビューショウを演じる劇団と、女給とダンスを踊るカフェーとに分かれるとみていいだろう。レビューショウのほうは、パリで一世を風靡したダンサー

ジョセフィン・ベイカーなどにより、カンカンやシャンソンにフォックストロットなどのジャズが加わっていったし、ビギンなどはフランス植民地のクレオール音楽で1930年代のパリで流行した。カフェーの関係で言うと、店に蓄音機があるかないかで女給と肌を寄せ合って踊れるかの命運が決まったし、戦後のブルースと言う名の楽曲がおしなべてムード歌謡に流れていったのも同じ理由による。このため、ジャズという音楽がモダンジャズのような激しいアレンジに隔たっていったのは、純粋にジャズを音楽として鑑賞するという人たちの嗜好に合わせたことによることが分かる。逆に、デルタブルース、シカゴブルースのような黒人ブルースもまた、ジャズとの関係を正しくみることができなくなった。むしろ日本におけるブルース、ジャズの取り扱いは、実用音楽としての機能が優先されたといえよう。しかし、例えばジュークジョイントと呼ばれる盛り場で、黒人たちが思い思いに音楽や酒を楽しんだ場所で、ブルースやジャズが生まれていったように、作品や演奏へのコダワリよりも、もっと大切な娯楽としての部分を聞き取るほうが大事だといえよう。

昭和初期の華麗なレビュー:エノケン「カジノ・フォーリー」、宝塚少女歌劇

RCA 106フラワーボックスのあるカフェー(昭和8年)

カフェー「クロネコ」で大型蓄音機を操るレコードガール(昭和初期)

昭和初期のカフェーのマッチラベル(ビールにダンスが売り物)

では、今回6BM8とJensen C12Rとをつなげた狙い目は、戦前の無駄に大きいコンソールラジオである。先に述べたとおり、戦前で家庭で聴ける一番ハイファイな音源はラジオの生中継だった。しかしそれは欧米でのことで、日本では戦時体制に入ったことで、それより前のビクトローラ・クレデンザ蓄音機が最高の音響機器として語り継がれている。1940年にドイツでマグネトフォンによる録音がはじまると、英米では生中継の音かと耳を疑ったと言われるが、それも日本には伝わらなかった。つまり、日本における戦前ジャズに関する知識の浅さは、ラジオデイズのアイコン的な存在だったハイファイなコンソールラジオの存在が無かったことによるとみていい。

当時よく撮られた写真館のコンソールラジオとハイファイラジオの広告

以下は電気録音がはじまって20年間に録音されたジャズの記録だが、サッチモもエリントンもレディデイも居ないなかでも、ジャズという呼び名のなかに様々なものが詰まっていることが分かるだろう。ここで鳴り響くジャズなるものは、本に書いてあるような歴史を知ろうなんて備忘録がわりではなく、リアルな体験である。考えてみれば分かることだが、将来にどう影響を与えようなんてことは誰も考えていなかった。今晩の雇ってくれるクラブはどこか、寝る場所はどこか、そういうことのために芸を磨いていたのだと思うと、いわゆる発展史の途上で消えてしまい、記録にはあっても記憶に残っていないジャズも大切にしたいものだ。

|

ジェリー・ロール・モートン/全録音集1926~30

モートンはジャズ史上はじめてアレンジャーと呼べる仕事のできたピアニストだ。そのように知られるようになったのは、1940年代にアメリカ民族音楽の膨大なライブラリーを築き上げたアラン・ローマックスによる8時間に渡るインタビュー録音によってだが、ニューオリンズの娼館で育ったというクレオール系のミュージシャンについて細かく知る者はほとんどいない。このRCAに残したデキシーランド・ジャズのコレクションも、1900年代に流行っていたラグタイムやケークウォークを再現したものだが、録音品質としてはこの時期に最新だった高級蓄音機ビクトローラ・クレデンザのために録音されたものと推察されるほどキレキレの良い感じに仕上がっている。スウィング・ジャズが流行して以後の、田舎風のワンステップのリズムを懐かしむ感じではなく、大道芸で道行く人を呼び込むようなシャキッとした風情がたまらなく快感を呼ぶ。 |

|

ガーシュウィン・プレイズ・ガーシュウィン(1925~36)

アコースティック録音のラプソディー・イン・ブルーからはじまり、フレッド&アレール・アステア姉弟とのミュージカル・ソング、そしてポギー&ベス、パリのアメリカ人、ピアノ協奏曲など、作曲家であると共にピアノ奏者としても一門の腕前だったガーシュウィンの多面的な活躍ぶりを記録したものだが、例えばミュージカルの多くはロンドンでの録音であったり、フレッド・アステアの姉アデールはイギリスの貴族と結婚するなど、およそジャズ界とは一線をおいたセレブな成功が、彼をクラシック作曲家として紹介する一端になっていると思う。しかし何でもないラグタイムのリズムを切れよくシンコペーションで切り返すなど、実はスウィング・ジャズのエッセンスを正しく継承している達人でもあったのだ。英パールの復刻は高域が丸い音質で、ずっと以前から苦手だったが、今回はラジオ球の軽いノリでようやく輝きを取り戻した。 |

|

ハリウッド玉手箱(1927~55)

戦前の映画主題歌のコンピだが、これをジャズに絞って限定すると大きな損失にあたる。それはエンターテインメントの本質に触れるからである。最初のトーキーとして有名な「ジャズ・シンガー」さえ、アル・ジョンソンの出で立ちは大道芸だったミンストレル・ショウと変わりないものだし、あらゆる音楽的なルーツを吸収していった移民社会の縮図であるアメリカン・ポップスの根幹に関わる問題だからだ。ここではジャズ=ポップスの境界線が曖昧だった時期のアメリカらしさとは何か、という広がりがあると理解しておこう。

この企画の元を辿れば1974年に公開された映画「ザッツ・エンタテインメント」に触発されて、この手のSP盤蒐集では世界でも有数のコレクターである野口久光氏が厳選して、米デッカの映画主題歌を解説も含めて復刻したアンソロジーである。実はSP盤だけでこれだけ集まったものは、フィルムライブラリーを所有する当のアメリカにもなく、サウンドトラックの保存状態と比較しても意外に貴重だということに最近になって気付いた。渡米した浮世絵のコレクションと交換してあげても良いくらいの価値は十分にあると思う。復刻時期が古いので「針音なし」の高域の丸まった音声だが、再生機器のほうを整えるとアメリカンなサウンドが詰まっていることに気付く。玉手箱とは言い得て妙なネーミングであり、懐かしいだけで留めずに、出来立てホヤホヤの料理のように味わいたいものだ。 |

|

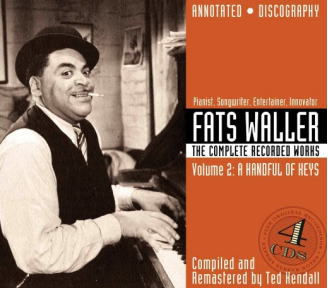

ファッツ・ウォーラー/全録音集Vol.2(1929~34)

ラジオに映画に活躍したこのピアニストの芸風をひとつに定めるのは難しいだろう。ラグタイムからスウィングジャズまで、求めに応じて幅広い要求に応えられる、いわばポピュラー音楽の生き字引のような存在だからである。こうして大量に聴くと、かえって器用貧乏のように聞こえてしまうのだが、演奏の安定度からみれば、ファッツ・ウォーラーの盤を買っておけば間違いないという類のものとなる。ここでは無声映画時代のシネマ・オルガンまで動員して、失われた時代を慈しむ感じが出ていとあはれだ。 |

|

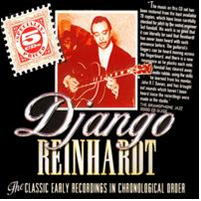

ジャンゴ・ラインハルト/初期録音集(1934~39)

ジャズ・ギターの分野では知らぬ人のいないミュージシャンだが、初期にホーンやドラムを使わないストリングだけのフランス・ホット・ファイヴを組んで、欧米各地を旅して演奏していた。フランス系ロマ人という民族的背景をもつ理由からか、神出鬼没のようなところがあり、録音場所もフランス、イギリス、アメリカと多岐に渡り、なかなかディスコグラフィの整理が難しいミュージシャンの一人ともいえる。これまでも最晩年にローマでアセテート盤に吹き込まれたRCA盤「ジャンゴロジー」でわずかに知られるのみでなかなか復刻が進まなかったが、この英JSPの復刻CDは、音質も曲数もとても充実しており、スウィングジャズ全盛の時代にギターセッションを浸透させた天才ギタリストの魅力を十二分に伝えている。 |

|

シナトラ・歌うエノケン大全集(1936~41)

浅草でジャズを取り入れた喜歌劇を専門とする劇団「ピエル・ブリヤント」の記録である。この頃はカジノ・フォーリーを脱退後、松竹座に場所を移して、舞台に映画にと一番油の乗っていた時期となる。映画出演の多かったエノケンなので、SP盤への録音集はほとんど顧みられなかったが、こうして聴くとちゃんと筋立てのしっかりしたミュージカルになっていることが判る。「またカフェーか喫茶店の女のところで粘ってやがんな…近頃の若けぇもんときた日にゃ浮ついてばかりいやがって…」とか、電話でデレデレする恋人たちの会話を演じた「恋は電話で」など、時事の話題も事欠かないのがモダンたる由縁である。録音が1936年以降なので、「ダイナ」や「ミュージック・ゴーズ・ラウンド」の最新のジャズナンバーのダジャレを交えた替え歌(サトウハチロー作詞)が収録されているのもご愛敬。 |

|

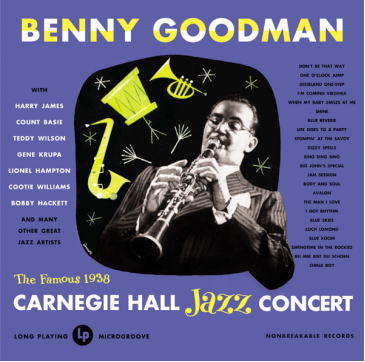

カーネギーホール・ジャズコンサート1938/ベニー・グッドマン楽団

ジャズをアメリカを代表するセレブ音楽として紹介した最初の一歩として有名なコンサートだが、RCAが牛耳っていたホール備え付けの録音室は使えず、電話線で音声をコロンビアのスタジオまで引っ張っての録音である。このため録音レベルの不安定さや、留まることのない長い拍手など、現場の状況が目視できないなかでの不手際も目立つ。一方では、ライブではかなりアグレッシブなものであったことが伺える意味で、コンプリート盤もなかなか興味深い。 |

|

グレン・ミラー楽団&アンドリュース・シスターズ

チェスターフィールド・ブロードキャスト(1939~40)

戦中に慰問団を組んでノルマンディー上陸作戦のときには、勝利の旗印としてラジオからグレン・ミラー楽団が音楽を流したと言われるが、それはジャズがナチス・ドイツから有色人種による退廃音楽として排除されていたからでもある。白人のジャズ・バンドというのは、二重の意味で血統主義を否定するプロパガンダとなった。

これは1942年に楽団を解散する前のライブ音源で、タバコ会社のチェスターフィールドが提供した無料コンサートで、当時はラジオで放送されるコンサートでは観客からお金を取ってはならないという法律があり、これは抽選で入場券の当たった人が観衆となっているが、スウィングジャズの盛況ぶりも伝える記録となっている。 |

|

シナトラ・ウィズ・ドーシー/初期ヒットソング集(1940~42)

「マイウェイおじさん」として壮年期にポップス・スタンダードの代名詞となったフランク・シナトラが、若かりし頃にトミー・ドーシー楽団と共演した戦中のSP盤を集成したもので、RCAがソニー(旧コロンビア)と同じ釜の飯を喰うようになってシナジー効果のでた復刻品質を誇る。娘のナンシー・シナトラが序文を寄せているように、特別なエフェクトやオーバーダブを施さず「まるでライブ演奏を聴くように」当時鳴っていた音そのままに復活したと大絶賛である。有名な歌手だけに状態の良いオリジナルSP盤を集めるなど個人ではほぼ不可能だが、こうして満を持して世に出たのは食わず嫌いも良いところだろう。しかしシナトラの何でもない歌い出しでも放つ色気のすごさは、女学生のアイドルという異名をもった若いこの時期だけのものである。個人的には1980年代のデヴィッド・ボウイに似ていなくもないと思うが、時代の差があっても変わらぬ男の色香を存分に放つ。 |

|

ペギー・リー&ベニー・グッドマン1941~47

何ともキュートなデザインのジャケ絵で飛びついたのだが、まだうら若い頃のペギー・リーの声色は、表情を抑えた柔らかいケレン味のない歌い口で、ジャズボーカルとしての括りでは、なかなか良さが分かりにくい。しかし、当時のスマシ顔でクールを決め込む女性のファッションだと考えると、少し合点がいくのだから不思議なものである。ジャズというよりはロリポップと言ったほうが相応しい、グッドマンの狙いもそこにあったのだと言えよう。 |

|

Mississippi Juke Joint Blues (9th September 1941)

1941年のミシシッピ州コアホマ群クラークスデール市の黒人たちが集う5つの店(ジューク・ジョイント)にあったジュークボックスに詰まってたレコードのリストに載っていたSP盤を集めたコンピレーション・アルバム。場所が場所だけに素朴なデルタブルースを集めたものかと思いきや、はるかシカゴやニューヨークのジャズバンドを従えたブルースがどっさり詰まっていた。なので聞き流すと当時のラジオ番組を聴いているような錯覚に陥る。この手の復刻盤は音質の悪いことが多いが、これは愛情をいっぱい注いだ良質な復刻である。 |

|

ジャイヴをもっとシリたいか?/キャブ・キャロウェイ(1940~47)

(Are you HEP to the JIVE?)

映画「ブルース・ブラザーズ」で健在ぶりをみせたキャブ・キャロウェイをどういうジャンルに含めればいいかを正確に言い当てることは難しいだろう。ジャズだというとエリントン楽団をコットン・クラブから追い出したと疎まれるし、R&Bというにはビッグバンド中心で大げさすぎる、Hip-Hopのルーツといえば内容が軽すぎる、いわゆるジャンピング・ブルースというジャンルも他に例が少ないので、そういう言い回しがあったんだと思うくらい。でもそんな検証は実に無駄だし、ラジオから流れる陽気な調べは、放送禁止用語を軽々と飛び越えキャロウェイが連発する黒人スラング辞典まで生まれるような現象まで生み出した。そういう俗っぽさからブルースが心を鷲掴みにするまでそれほど時間はかからなかっただろう。 |

|

チャーリー・パーカー・ストーリー on dial(1946,47)

言わずと知れたビバップの名盤だが、どうもその良さが今まで分からなかったのだが、無帰還三極管+フィックスドエッジでやっとその輝きのあるプレイが理解できた。そもそも昭和時代の復刻盤は、スクラッチノイズを極端に嫌った結果、高域がゴッソリと削られてしまい、冴えない音のものが多かった。特にこのダイアルへの吹き込みは、まさに鵜の物とも鷹の物とも分からないビバップのレコード制作の資金集めに苦労したことが伺える一面もあり、ロスで吹き込まれたVol.1は曲として収録内容からして変だし、NYに移ったVol.2からようやく軌道に乗っていったことが分かる。しかし、その未知なるものとの遭遇も含め、ビバップの誕生というシナリオを引き立たせているのも確かで、それが目の前に現れたときの感動もひとしおである。 |

今回の6BM8で12インチ径フィックスドエッジスピーカーを鳴らすという試みは、無駄に大きかった戦前のコンソールラジオの再現につながり、ステップが軽くなったお陰で、戦前ジャズの素朴さよりも、娯楽としての魅力が引き立つこととなった。何でも大は小を兼ねるような発想で行くと、音楽を勝ち負けで判断してしまうようなことになりかねない。気の抜けたいい加減な関係のほうが、長く付き合える秘訣かもしれない。

まだまだお熱いまま続くのね

【古式ゆかしきクラシック音盤】

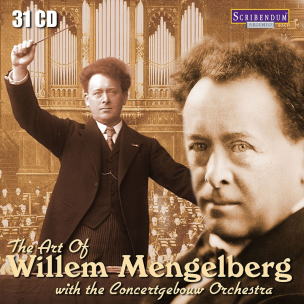

戦前ジャズで調子づいてきたら、昔馴染みのクラシック録音とゆかんと思う。これこそ我が宿敵にしてヴィンテージなオーディオに凝り始めた最初の一歩だからである。とはいえ、最初の理由はレコード芸術1982年7月号の特集「歴史的名盤100」という企画があって、そこでモノラルの名盤が100タイトル中38枚と非常に数多く紹介されていたことである。さて、どんな素晴らしい演奏だろうかと聴いてみると、ともかく音が不味い。当時のSP復刻盤は、スクラッチノイズを除去するため中高域から強烈なフィルターを掛けており、ともかく名演奏の片鱗しか分からないモゴモゴした音質のものが多かった。東芝EMIのGRシリーズ、英パール、墺プライザーなど本当にひどいものだった。しかしそれでも夢中(霧中?)になったのは、再々販の超バジェット盤だったからで、新譜2,800円に対し1,000~1,500円ポッキリだったため、少ない中学生のお小遣いで月に2~3枚買えたからであった。そのうえ音質の悪さは、逆に自分のつたないオーディオ装置でも遜色なく、歴史的名盤というのはオーディオの新旧に関わらず良い演奏なのだと、全く根も葉もない感傷に浸っていたからだ。

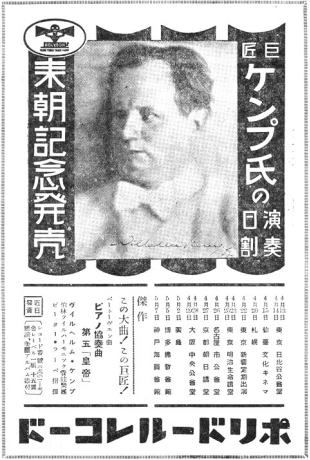

一方で、これらの伝説的演奏に対する論評は、野村あらえびす氏と宇野功芳氏のものがほぼ全てと言ってよく、情報量の少なさはステレオ以降の録音に比べ雲泥の差であった。なので、メンゲルベルクのテレフンケン復刻盤がまとめて出たときに3枚選んでカウンターへ持っていったら、「へぇ、お兄ちゃん渋いのを買うねぇ」などと冷やかされたものだ。

戦前から希代のレコード蒐集家として知られていた野村胡堂氏

しかしこのメンゲルベルクの復刻盤も、レコ芸800号記念の付録 1952年3月創刊号復刻版で、広告に新譜扱いで載っていたところをみると、そんなに昔の話ではなかったことが判って少し不思議な感じがした。実際には1940年にはSP盤でも売られていたのだが、時期的に悪かったというべきかもしれない。この情報の少なさは、1941年に洋楽レコードを自主回収させた戦中のことと重なるのである。もちろん電蓄の製造も無くなったし、情報統制のためラジオはスーパーヘテロダインが禁止され並四の国民型しか製造許可が下りなかった。1952年のレコ芸座談会で、あらえびす氏は25年前に製造されたクレデンザで聴いているが、未だに丈夫で壊れないと言っており、まだLPも製造準備が整っていないし、3スピードのプレーヤーもすぐに壊れると評判もよくない。なので1930年代から始まった欧米でのハイファイラジオなるものの出現は、LPレコードの国産化が波に乗ってきた1950年代末からであり、その頃にはSP盤の製造はほぼ風前の灯火、全てはコレクターの手に委ねられたこととなった。まさに記憶にございませんを連発するどっかのお偉いさんと同じなのだが、別に誰の責任でもないのが口惜しいのだ。

SP盤の販売は意外に長く根強かった(1936年、1940年、1955年頃)

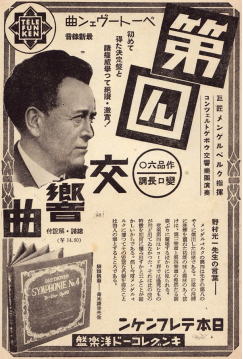

少し注意したいのが、1930年代と言えども既にHi-Fiの気運は高まっており、例えばテレフンケンはスーパーヘテロダインの2wayスピーカー付きラジオを販売していたし、シベリウスはアイノラ宅で海外で演奏した自作品のウォッチングにかなり入れ込んで、気に入れば小まめに感謝の手紙をしたためていた。フルトヴェングラーがマグネトフォン・コンサートに挑んだのも、高性能なラジオ受信機あってのものだ。アメリカだってゼニスやスコットがハイファイラジオを製造していて、NBCのトスカニーニはもちろんのこと、CBSのメトロポリタン歌劇場はワーグナーからヴェルディまでフルステージの実況中継で広く知られていた。これらはライブ生中継で送信することでハイファイ音声を達成できたものであり、なかなかレコードでは分かりづらいと考えられてきた結果、そのうちそんなことあったのかと忘れられたのが実際というところだ。

左:テレフンケン Spitzensuper 7001WK(1937年)、右:同 Spitzensuper 8001WK(1938年)

スーパーヘテロダイン、2wayスピーカーを装備した高級ラジオのはしりとなった

シベリウスは海外を含め自作品のラジオ放送を聴くのを楽しみにしていた

で、問題はSP盤復刻の再生方法であるが、ビクトローラやHMVの高級蓄音機を持っている希代のコレクターと、そのおこぼれに当たる私こと愚民の間にある溝は到底埋まりようはない。単純に言えばSP盤はただでさえ数少ない希少盤なのに、聴けば擦り切れる消耗品であり、鉄針は数枚使えば捨てなければいけないのでもったいないと、日本に多い竹針で長く聴いたものは溝のエッジから鈍ってくるので雑音だらけ、蓄音機を買ったら全て解決するようなものではなかった。

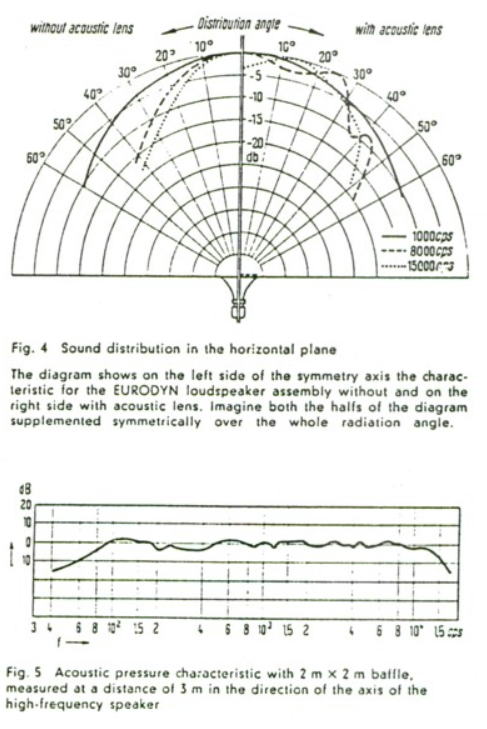

さりとて、カートリッジで電気増幅した復刻盤は、イコライザーでいじりまわして本当の音調がどうなのか不明なものも多く、聴けるだけ有難いと手を合わせなければならないような代物だった。あるときドイツ系のビンテージ・オーディオを扱う店に行ったときに、ギュンター・ラミン指揮マタイ受難曲の復刻CDのことについて質問したら、丁寧にクラングフィルムのオイロダインで再生してくれて、餅は餅屋なんだと改めて知った次第である。しかし、その値段を聞いてびっくり、まるで高級外車でも買うようなもので、サラリーマンなりたての時分にはとても買えない王侯貴族の世界だと思い知ったのだ。一方でオイロダインは戦後に開発されたスピーカーで、SP盤とハイファイ録音との間を上手く取り持つ立ち位置にある。

クラシック再生ではタンノイと双璧だったジーメンス オイロダイン

劇場用だけあって指向性が広くノーブルな音調が特徴

初期のアンプはEL12のプッシュプルだった

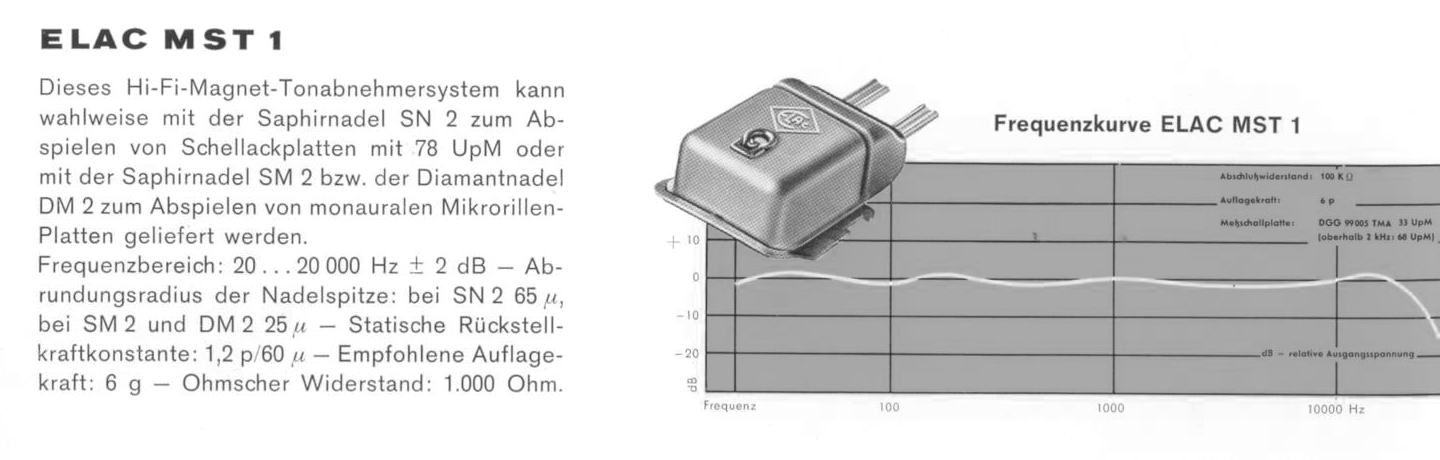

しかし一般市民のオーディオ機器は、例えば1957年にポリドール&ドイツグラモフォンのプロデュースしたラジオ電蓄(Siemens 社OEM)は、高級FMラジオのレシーバーとスピーカーを上下に分割して、間にレコードプレイヤーを入れ込んだような構造で、20cmフルレンジ2発+ツイーター3個をECL82プッシュプルで鳴らすようなものだった。カートリッジMST1はさすがにMM型になったが、まだ現役だったクリスタルカートリッジと合わせるため出力20mVとなっていた。このような仕様は、日本のアンサンブル型ステレオでも一緒で、いかにドイツの舶来製でも猫またぎ状態だった。実際には高能率のフルレンジや音場感をもたせたツイーターの配置など、同じ具材でもシェフの腕次第といったところだ。

ドイツグラモフォン謹製のラジオ電蓄Siemens Musiktruhe TR2

Siemens社の真空管FMラジオ LUXUSSUPER H8

ELAC社のMM型カートリッジMST1

あと、宇野功芳さんのオーディオ機器はどうかというと、ワーフェデールの3wayキット・スピーカーを元にミッドレンジをAxiom80にした自作スピーカー(キャビネットは東京テレビ音響社(現ティアック)製255ℓ箱)、アンプは真空管のマランツModel.7プリとQUAD

IIパワー、アナログはトーレンスとSME、カートリッジはシュアーM44-7が古い録音にちょうどいいとした。その後も散々とシステムを交換してはと他人に勧められても「いや、これ以上音が良くなるとレコード批評に差しさわりがあるので困る」という感じで断ってきた。今思えば、宇野氏は1960年代のレコード文化を20世紀末になっても維持しようと賢明になっていたのであり、そのために早い時期からビンテージと呼ばれるオーディオ機器を大切に使い続けたのだと思う。同じようにフルトヴェングラーをこよなく愛した音楽批評家の吉田秀和氏が、エラックの最新スピーカーとオペラ鑑賞用DVDを使いこなしていたのとは大きく違うのだ。

半世紀に渡りオーディオ装置のリニューアルを拒んだ宇野功芳さん

そんなこんなで私は四半世紀が過ぎた今になっても、あの頃の苦渋にみちた思いを忘れることなく、ローファイ道を極めてきたわけであるが、21世紀に入って、デジタルでのアーカイヴが進んだ結果、かつてのSP盤やアセテート盤での音質が、モノラル初期のハイファイ録音とそれほど遜色のないことが判ってきた。というより、オーディオ環境がこなれてきた結果、CDで再生しても大丈夫になったというべきだろう。とうとう今回のJensenとECL82の出会いによって、ようやく思いが実ったというべき状態になった。まさに感無量である。

オイロダインの初期のアンプはEL12のプッシュプルで、ECL82とそんなに変わりない出力の5極管である。なのでJensen C12Rのような30cm径でも、ECL12で実は十分だったのだ。不釣り合いに出力を稼いで極限までスピーカーの性能を引き出そうというのは邪推で、必要十分なスペックを見極める必要があるのだと思う。まさに過ぎたるは猶及ばざるが如しの諺通りである。それが私のECL82への評価であり、小さな部屋で比較的小音量でも、適度に歪んで倍音(サチュレーション)を出し、艶やかな音を奏でることが何よりもうれしい。

貧者のオーディオというべき組合せをおさらいすると以下のようになり、Jensen C12Rは1947年開発の汎用PAスピーカー、Visaton

TW6NGは1950年代の真空管FMラジオ用ツイーター、ライントランスのサンスイトランスST-17Aは1950年代のトランジスターラジオ用で、共立電子のアンプキットは1955年のラジオ球であるECL82シングルという感じで、全て新品で揃えながら、1950年前後のSP盤と共存していた時代の電蓄の仕様と被っていることが分かる。こういう適度な組合せは誰も教えてくれないし、ちょうど良い塩梅にまとめるのは年月を擁したが、私なりに大満足である。

で、この時代のクラシック演奏の面白さは、19世紀末のベルエポック時代のほんのり甘い雰囲気が残っている点と、第一次大戦後のアールデコのようなモダンでカッコ良く決めた演奏とが交錯していながら、それがどちらも時代遅れではなく、本気で演じられているのだ。パリが芸術の中心地で、ベルリンがモダンアートの発信地だったなど、1940年代には世界の誰もが伺い知れなくなったのだが、それが録音として残されているのだ。

もうひとつはSP盤の名の通り、5分に収まる小曲がシングル盤として丁寧に聞かれており、例えば1952年のレコ芸では、RCAビクターにバーンスタインが吹き込んだストラヴィンスキーの組曲「兵士の物語」について、盤面1面=1曲ずつ寸評を書くぐらいである。これはまだ広く知られない未知の楽曲に対する紹介も兼ねてのことだが、やはり今ではあまり考えられないことである。さらには、たとえ小さな小品でも、その作曲家の作風をいかに凝縮して伝えるべきかの、気迫というか集中力の凄さである。実はそれが演奏者の芸風として確立しているのだから、実に驚くべきことである。それが克明に分かることが、オーディオ装置の役目だと思い知るのである。その点で、録音が新しくないと十分に性能を発揮しないどころか、古い録音が不備のあるものとして聞こえるならば、そのオーディオ装置は皮肉にも歴史に取り残される運命にあるといえよう。

|

メンゲルベルクの芸術(1926~44)

英コロンビア、独テレフンケンのSP盤と、蘭フィリップスのライブ録音をほぼ網羅しているので便利な31枚BOXで、音質のムラもなく聴きやすい点も◎。むせかえるロマン主義的演奏と言われ、チャイコフスキー、マーラー、R.シュトラウスなど名作曲家からの信頼も厚かった名指揮者だが、戦前の名声に比べ戦後は急速に忘れられていったが、こうして聴くとベルエポックのアールヌーヴォーのような絢爛とした装飾の施された演奏スタイルであったことが分かる。収録曲は第九や悲愴の別テイクをいくつも丁寧に集めている反面、ライブでのマタイ受難曲、フランク交響曲、バルトークVn協奏曲(初演ライブ)、マーラー若者の歌が抜けていたり、逆にブラームス3番は英コロンビア盤ではなく1944年のマグネトフォン・コンサートであったりと、アレ?と思う部分もあるが、十分にお腹一杯になる内容である。 |

|

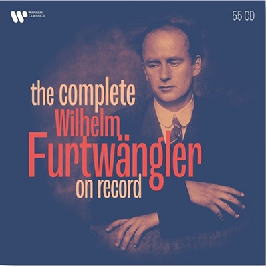

フルトヴェングラー正規レコード用録音集大成(1927~54)

フルヴェンの録音は9割が戦後のライブ音源で占められ(ほぼ日記のようにリサーチされている)、スタジオ録音はむしろ後に押しやられている感じもするが、こうして聴くと巨匠が本当は何を言いたかったのか、そういう感慨にふける。最初の1927年吹き込みこそ本人が破棄してくれと懇願したというし、1937年のインタビュー「音楽を語る」ではレコード売り上げを意識したコンサート・プログラムを大衆迎合的だと批判したりしたのだが、ここではそんな自己批判を跳ね返す内容であることを慎重に吟味した内容であると信じたい。アビーロードからArt&Sonへ委ねられたリマスターは、丁寧な盤面のリサーチでニュートラルにまとまっており、これまで戦後のHi-Fi録音しか注目を集めなかったSP盤用に録られた1951年までの約半数の録音もそれなりに聴けるのはありがたい。

録音年代では1927年のセッションはまだラッパ吹き込みと変わりない状態だが、アビーロードスタジオが建設された1931年頃から、WEの録音機材が導入されたのか音質が安定してきており、1937年には有名な運命、悲愴のほか、コヴェントガーデンでのワーグナー指輪抜粋も非常に明瞭な音で蘇っている。1940年代はラジオ用のマグネトフォン・コンサートでの収録がメインなので商用レコードはご無沙汰だが、販売の見送られた1943年のハイドン変奏曲、田園も、マグネトフォン録音のウラニアのエロイカなどと遜色ないHi-Fi音質。戦後1948年から販売が再開された英雄、ブラ1,2などもニュートラルに収まっている。

1950年代の超有名盤は無限のリマスター盤でお騒がせしているが、過去の録音との比較が高次元で可能となったこのBOXセットの存在意義は大きいように思えた。単純にフルヴェンのセッション録音は、晩年様式と言われるものに近いスタンスを作品と取っており、どんな演奏したか分からなくなるほど意識が飛んで無我夢中に演奏するライブでの興奮状態とは違う。普通に作曲家の作風を従順に伝えようとする、ドイツ人のカペルマイスターとしての責務を果たしていると言えるのだ。そこをバイロイトの第九や復帰演奏会の運命などによって、パンドラの箱を開けてしまったのが現在地点というべきだろう。巨匠本人がどう思っているかは伺い知る由はない。 |

|

トスカニーニ生誕150周年記念BOX(1929-52)

生涯現役で録音歴も非常に長い指揮者でありながら、戦後のNBC放送局向けのソリッドな音響が実にアメリカ的な演奏として知られ、その本質がなかなか伝わりにくい録音のひとつである。このうち生涯敬愛してやまなかったヴェルディのオテロ、そして初演をつとめたプッチーニのボエームなどが、SP盤を前提に組まれたセッション録音である。これらは過度なエコーを掛けたものや、音の硬さだけを強調したレコードが出回っていたが、ようやくオリジナルの原盤まで辿り着いて、オケと歌手が室内楽のように緊密に結びついた原寸大のサウンドになったと思う。また金属原盤まで辿り着いたフィラデルフィア管とのシューベルト「グレート」、ドビュッシー「海」なども復刻としてよくできていて、NBC響とは違う恰幅のいい演奏が聴けて貴重である。 |

|

ロジンスキ/クリーヴランド管 コロンビア録音集

コロンビアレコードがソニー傘下にはいって、一番幸福だと思えるのが古い録音のデジタル・アーカイヴである。詳細は分からないが金属原盤から復刻したと思わしき鮮明な音で、本当に1940年代初頭の録音なのかと思うほどである。しかしLPでもあまり出回らなかったマイナーなアーチストを丁寧に掘り起こし、文字だけなら数行で終わるようなクリーヴランド管の原点ともいうべき事件に出会ったかのような驚きがある。録音として優秀なのは「シェヘラザード」だが、個人的に目当てだったのは初演者クラスナーとのベルクVn協奏曲で、英BBCでのウェーベルンとの共演では判りづらかったディテールが、最良のかたちで蘇ったというべきだ。 |

|

ジャック・ティボーHMV電気録音集成(1929-36)

クライスラー、ハイフェッツと並んで日本でメチャクチャに人気のあるヴァイオリニストであるが、どういうわけかアコースティック録音が珍重され、電気録音はあまり評価されない。おそらくWE製のコンデンサーマイクの冷たい感触に付いていけてない感じがあり、少し損をしているような気がする。盤鬼を自称した西条卓夫氏がお勧めの盤は?と聞かれたとき、当CDを挙げたのは、そういう下馬評を払拭するような内容であることは確かだ。最後のオマケであるアンセルメとのラロ

スペイン交響曲は、ティボーの得意曲であったにも関わらず生前に正規録音を果たせなった一品であり、先にリリースされたスットコ節の伴奏よりもずっと良い状態で残されており、これだけでもこのボックスの価値はありという感じだ。 |

|

シゲティ戦前録音集(1932~45)

英コロンビアから米コロンビア時代の全盛期の頃の記録で、戦後の枯れ切ったギスギスした音色とは全く違う、ヨアヒム門下のサラブレッドそのものの姿が味わえる。ブラームス、メンデルスゾーンなどでドイツ正統派の本分を堪能させてくれる一方で、バルトークやプロコフィエフ、ブロッホのような現代曲の紹介にも精力的だった点でも、新しい時代のヴァイオリンの在り方を常に模索してきた巡礼者でもあった。このスタイルを引き継いだのは同じヨアヒムの直系アウアー派のクレーメルぐらいで、本当にテクニックのある人でないと真似のできない芸風であることも分かる。ちなみに1939年のメンゲルベルクとのブロッホVn協奏曲は、マーラー4番と同日に演奏されたもので、おそらくこれがメンゲルベルクがユダヤ人作曲家を取り上げた最後の機会だったと思われる。 |

|

ジネット・ヌヴー/EMI録音集(1938~48)

名教師カール・フレッシュの秘蔵っ子で、15歳でヴィエニャフスキ・コンクールでオイストラフを抜いて優勝した後は、早いうちからレコーディングを行っていた。これは飛行機事故で亡くなる前の18~28歳の間にEMIで録音されたものだが、全てSP盤でのリリースで、後のLPは復刻盤にあたる。このため、その名声に関わらずなかなか良い音源に行きつかなったが、仏Art&Sonスタジオの念入りなリマスター(本人たちも一番のお気に入り)で、それにふさわしい輝きのある音で蘇った。これ以降、アビーロードスタジオは自らリマスターすることをやめて、Art&Sonに委ねることとなった。 |

|

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ全集/ケンプ(1951, 56)

ケンプの弾くベートーヴェンで有名なのはファンタジーの表出に秀でたステレオ録音のほうだが、ここでは戦前のベルリン楽派の強固な造形性を代表する演奏としてモノラル録音のほうを挙げる。ほとんどの録音年が1951年というのが微妙で、この時期に生じたSP盤からLPへの切り替えに遭遇して、やや不利な立場にあるように思う。人によってはベーゼンドルファーの音色だからくすんでいるとか、色々な憶測が立っているが、ハノーファースタジオなのでハンブルク・スタインウェイだろうと思う。セッションもコンサートホールのように開かれた音響ではなく、むしろ書斎で小説を読むような思索的な表現が目立つが、最近になってモノラル録音の再生環境が整ってきたので、この録音が室内楽的な精緻さをもつ点で、ポリーニに負けないスタイリッシュな演奏であることがようやく理解できるようになった。例えばブレンデルが評したように、当時のケンプは「リストの『小鳥に説教するアッシジの聖フランチェスコ』をミスタッチなしで録音することに成功した最初のピアニスト」という新即物主義の筆頭でもあったのだ。逆の見方をすれば、ここでやり尽くすことはやり尽くしたので、後年のロマン派風情にシフトしたのかと思うくらいである。 |

|

エルナ・ザック名演集(1935~39)

ドイツのナイチンゲールと呼ばれたコロラトゥーラ歌手のエルナ・ザックの全盛期の記録。テレフンケンの金属原盤から起こした国内盤もあるが、J.シュトラウスII世「春の声」が含まれているという理由でこちらを選んだ。どんなアリアもワルツもスーパー・アクロバットなコロラトゥーラ・アリアに変えてしまうのだから、もはやどうにでもしてくれ、という感じである。それでいて、天真爛漫で嫌味なところがないのは、向かうところ敵なしの天空の高みにまで到達できるからに他ならない。 |

|

タリアヴィーニ/イタリア・チェトラ録音集(1940~43)

完璧なベルカント唱法のお手御本とされるテノール歌手で、戦後にメトロポリタン歌劇場などで活躍し、さらにイタリア歌劇団として来日したこともあり、ややお馴染みの感はあるが、デビューした若い頃は大戦中でイタリアに留まったこともあり、この録音にあるようなリリックな歌い出しから輝かしいアクートへの自由自在で自然な歌声は、なかなか聴けるものではない。大戦後はイタリア・オペラもロシア系の厚い胸声で支える、俗に言う絶唱するオペラ的な歌い方が主流になってしまった。それがこの録音の、すっと胸に秘めていた恋の思い出のような不思議な味わいでもある。 |

|

レハール&タウバー/オペレッタ名場面集(1926~34)

近代オペレッタで最も成功した作曲家レハールと、ウィーンの宮廷歌手だったリヒャルト・タウバーは共演の機会も多く、タウバーが英国に亡命し、レハールがベルリンに幽閉され筆を折った後も、二人の友情は晩年まで続いた。これはその蜜月の頃の記録で、フランス語のメリー・ウィドウから始まり、微笑みの国、ジプシーの恋など、本当は嬉れし恥ずかしの初恋の味のようなはずなのに、何か別れを惜しむような甘く切ない調べが連綿と続く。クラシックと言えども時代の空気が刻印されているのだ。 |

|

ジョージ・コープランド/ビクター録音集(1933~38)

晩年のドビュッシーはサロンから追放されたせいか、作曲家と知遇のあったコンサート・ピアニストはそんなに多くないが、ともかく1911年に作曲家と知り合い、「2つの練習曲」の初演者として抜擢されたことからも察しがつくように、このコープランドこそまさに本物のレジェンドである。最初の牧神のピアノ編曲版の演奏からして、まったく揺らぎのないピュアなトーンで終始演奏しきってしまうところ唯者ではない。それとスペイン系の作曲家にも早くから目を付け、モンポウ、トゥリーナ、ヴィラロボスなどもレパートリーに取り入れるなど、隔たりのない趣味の良さも兼ね備えている。 |

|

ディーリアス管弦楽曲集/ジェフリー・トイ(1928,29)

ディーリアスというとビーチャムがステレオ録音を行った2枚が有名だが、生前に作曲家が太鼓判を押したのは当録音である。聴いてみて分かるのだが、ディーリアス夫人の描く印象派の風景画のように、あらゆる色彩が融け込んで悠然と曲想が進む。この世紀末風のアンニュイな雰囲気は、既に第一次世界大戦で失われていたのだが、それを懐かしむように守ろうとする姿勢は、例えば絵本の売り上げで湖水地方の風景を守ろうとしたピーター・ラビットの作者ビアトリクス・ポターのような人物とも重なるだろう。 |

|

シベリウス/戦前録音集(1928~45)

カヤヌス、ビーチャム、クーセヴィツキなどシベリウス作品の紹介に追力した演奏家による初録音を集めたアンソロジーで、すでに作曲の筆を折っていたシベリウスを何とか勇気づけようと賢明になって録音した。もともとドイツでは交響曲作家としての評価は失われており、かといって独立したばかりのフィンランドではオーケストラも十分に育っておらず、英米など海外で演奏されるラジオ中継を聴いては祝電を打つという日々を続けて晩年を過ごした。最初にカヤヌスが録音した交響曲1~2番のセッションは、フィンランド政府が資金提供した肝入りのものであったものの、まだシベリウス作品の語法に慣れないぶっつけ本番でもあったが、両曲の模範として今でも語り継がれる演奏である。ヴァイオリン協奏曲の初録音がハイフェッツだったのは幸運で、その後のヴァイオリニストのレパートリーにも定着した。このようにシベリウス作品の理解を歴史的に知る上での様々な情報を提供してくれる録音集でもある。 |

|

マーラー:交響曲5番/ワルター&ニューヨークフィル(1947)

アダージェットだけが切り取られて、マーラーの曲のなかで一番人気を誇るのだが、ワルターが戦後にNYPと録音したマーラーで2番目に取り上げたのがこの曲の全曲録音だった。しかしSP盤からLP盤へと移行する直前のセッションだったため、中々評価の難しい録音になった(同じことはトスカニーニのオテロ、フルヴェンのグレイトなどが存在する)。今回は金属マスター盤を探し当ててのリマスターでようやく日の目を見たという感じだ。この頃のワルターの新境地ともいうべきマッチョで前向きなナイスガイという設定に誰もが困惑するだろうが、この楽曲の純器楽的な構造性を気を緩めることなく成し遂げたのは、思ったよりも苦労の多い仕事でもある。この演奏についてクレンペラーは「自分でもユダヤ人的すぎると感じる」とコメントしたように、どんな苦労もユーモアに変えるユダヤ気質を皮肉っていた(そもそもクレンペラーはこの曲の終楽章のハッピーエンドが嫌いだと公言していた)。一方で、この後に続くことになるニューヨークでのマーラー・ルネサンスの試金石ともなった演奏のように感じる。 |

|

マーラー:交響曲2番「復活」/クレンペラー&アムステルダム・コンセルトヘボウ管(1951)

この録音はアセテート盤で収録された最後の時期にあたるもので、アセテート盤の本来の実力がどの程度であったかを伺い知るのに最適である。アムステルダム・コンセルトヘボウ管は、初演こそケルンやミュンヘンが多かったが、長く首席指揮者に君臨したメンゲルベルクの下、マーラー演奏に作曲家も認める手腕を発揮してきたことで知られる。この復活はクレンペラー自身がマーラーの助手として働いていた頃に何度か副指揮者として立った経験のある思い出深い曲。大変彫りの深い演奏で、オタケンのアセテート盤録音からのテストプレス盤の復刻もしっかりしたものになっている。アメリカでの就職活動が上手く行かず、ややムラっ気の多いこの時期のクレンペラーに対し、全てが整えられて準備されたうえでクレンペラーの統率が揃ったというべきかもしれない。テレビのインタビューでクレンペラーは、同じマーラー作品の偉大な指揮者だったワルターとの演奏の違いについて問われたところ、「ワルターは道徳主義者で、私は不道徳主義者だ」と答えたというが、実はお気に入りの言葉らしく、同じことをバレンボイムにもベートーヴェンのP協奏曲のセッションの合間に何度も言ってたらしい。こうした奇行の数々が功を奏してか、デモーニッシュな闇から徐々に光を放つこの作品のコントラストをよりハッキリと表現しているようにも感じる。ジャケ絵は聖母フェリアー様ではなく、クレンペラーが大腕を振り上げている姿にしてほしかった。 |

|

ストラヴィンスキー自作自演集

Vol.I(1928-47)、Vol.II(1930-50)

英Andanteの復刻したアンソロジー集だが、大半がパリ時代のSP盤で占めている。もちろんアメリカへ亡命後のNYPを振った力強い演奏も面白いが、やはりストラヴィンスキーの活躍の場は、バレエ・リュス以来のパリにあったのだと確信させる内容である。仏コロンビアに吹き込んだ演奏は、ややおっとりした感じもあるが、その柔軟なリズム運びは後の時代には得難いものがあり、それはこの時期にピアノ演奏まで精力的にこなしていたことも含め、ストラヴィンスキーの目指した新古典主義のフィジカルな部分に接する感じがする。ちょうど、油彩のモンドリアンを見るような、カンバスのエッジの厚みまでが作品のうちという面白味がある。 |

|

バルトーク/ピアノ録音集(1929-45)

フランツ・リスト・ピアノ・コンクールに出場するほどのピアノの名手だったバルトークがプタペスト、ロンドン、アメリカと住居を移動しながら残した録音の全体を網羅したフンガトロンの意地を感じる6枚組CDである。最初にヴェルテ=ミニョンのピアノロールの録音(これは普通にテープ収録)から始まり、その後にSP盤の復刻が続くが、ちゃんとトーンを合わせて丁寧に復刻していることが判る。このアンソロジーの面白いのは、自作自演だけでも初期の「アレグロ・バルバロ」から晩年の「2台のピアノと打楽器のためのソナタ」まで器楽作品の変遷を画いている以外に、コダーイと共同で編曲したハンガリー民謡集なども律儀に網羅している点である。こちらはカントループ編曲オーヴェルニュの歌とやや似た趣があり、バルトークのピアノが絶妙なルバートを交えて非常に雄弁に背景を画いている。 |

|

バッハ:マタイ受難曲/ラミン&聖トーマス聖歌隊、ライプチヒ・ゲヴァントハウス管(1941)

第二次世界大戦中の独エレクトローラによるセッション録音で、福音史家にカール・エルプ、イエス役にゲルハルト・ヒュッシュなど、錚々たるメンバーを揃えての演奏。エルプの福音史家はメンゲルベルクのライブ録音でも聴かれるが、こちらでは折り目正しい楷書体で、歌唱の安定性ゆえにメンゲルベルク盤でのロマンチックなアプローチに対応できたものと思われる。おそらくマタイ受難曲の全曲録音としては初のもので、SP盤31枚でドイツ国内では1942~43年まで、イギリスでは1947~54年まで販売されていたが、1960年に復刻盤LPで発売されて以降は全く忘れられた録音となった。1994年に初CD化となったときはドイツレコード批評家賞をもらっているが、その間に世界大戦の終戦、東西冷戦があり、さらに東西ドイツ統一など、歴史が大きく変わったことを思うと、このレコードは様々な運命に翻弄されていたと思う。

セッションの様子を示す写真では、マイクが英EMI製のHB1型ダイナミックマイクを使用。ということは録音はラッカー盤で行われていたことになる。つまり敵国の外資系企業にはマグネトフォンをはじめドイツ製の最新機材は使わせてもらえなかったと考えられる一方で、交流バイアスによる高音質化がされていなかったテープ収録はあまり好まれなかったと言うべきだろう。というのも独AEG社のテスト録音にいち早く参加したのがEMIとビーチャム/ロンドン響だったからだ。BBCの戦後のマグネトフォンの評価レポートでもバッサリ斬り捨てるように批判意見を書いているくらいなので、おそらく同じ理由による不採用だったと思われる。 |

|

ワーグナー:トリスタンとイゾルデ/フラグスタート&メルヒオール ラインスドルフ&メトロポリタン歌劇場(1941)

戦中に北欧出身のワーグナー歌手であるフラグスタートとメルヒオールをキャストに据えたメトロポリタン歌劇場は、バイロイトよりもワーグナー作品の上演に熱心だったと言える。そしてメトロポリタン歌劇場は常設のブロードキャスト設備を自主運営しており、自分たちの演奏をラジオ放送することをミッションとして現在まで保ち続けている。アセテート録音ながら、このようなカットなしのワーグナー上演の記録は世界でも類例がなく、若きラインスドルフの手堅い指揮に支えられて、古典的なフォルムをもったギリシア彫刻のような演奏に仕上がっている。 |

さて、今回は大形電蓄なみにシステムを拡張しながらも、音圧をそれほど稼がずにECL82というラジオ球で鳴らすということをしてみたが、何か憑き物が落ちたようにリズム運びが軽く、弦の刻みも明瞭ということで、新即物主義の演奏も表情が明るくて分かりやすい感じに仕上がった。クラシックだからと何も眉間に皺を寄せて聴かなければいけないのではなく、やはり心躍る感動が基本にあるように思うのだ。そういう意味でも世界大戦の暗雲とした気分ばかりでもなく、人々が普通に生活していたことの思いを受け止めることが大事だと思う。

|

さて、三結シングル無帰還ミニワットアンプとの相性で、またまた驚いたのはモノラル期の弦楽四重奏の再生である。弱音部での音の沈み込みが深く繊細なのと、音の吹きあがりが直情的でリニアに追従するため、普段から2階席で眺めているようなものが、ステージに上がって一緒に聴いている感じになる。ともかく繊細でダイナミックという、いつも両天秤に掛けられているような事柄が、まったく矛盾なく同居しているのだ。

もともと弦楽四重奏曲は、作曲家同士が仲間内で自身の作風を披露しあうための、非常にプライベートな作品だった。例えば、モーツァルト、ハイドン、ディッタースドルフ、ヴァンハルらが集った私的演奏会は有名で、その後の音楽通による弦楽四重奏曲の論評にも大きな影響を与えた。7楽章まで拡張され止めどもない創作意欲を発揮したベートーヴェンの第14番を聴いたシューベルトは「この後でわれわれに何が書けるというのだ?」と嘆いたという。シューマンは「言葉にならない。人間の芸術と創造で成し遂げられる極限にきている。」と言ったが、シューベルト第九交響曲を「天国的な長さ」と評したので、まぁそんな感じなのだろう。専門の弦楽四重奏団としては、1849年にウィーンのヘルメスベルガー四重奏団を皮切りに、ヨアヒム四重奏団がベルリンで公開コンサートを開くなど、一般大衆にも公に聞かれるジャンルとして成長した。どちらもハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンを基軸に、同時代人のブラームス、ドヴォルザーク、ブルックナーなど大作曲家にも積極的に委嘱し現在に至る。

弦楽四重奏団の七変化:同じ楽器を持っていても雰囲気はかなり異なる

左上:18世紀末の弦楽四重奏の私的演奏会(作者不詳、オーストリア)

右上:ヨアヒムSQによるベルリン・ジングアカデミー演奏会(Felix Possart)

左下:ショスタコーヴィチ12番を弾くベートーヴェンSQ(John Cuneo)

右下:ブダペストSQ(Joseph Wolins)

20世紀前半に録音された弦楽四重奏曲について物色してみると、ともかくベートーヴェンの作品が圧倒的に多い。モノラル期に全集録音した団体だけも、ブタペスト、バリリ、ハンガリー、ヴェーグ、パスカル、ケッケルトなど暇がないが、ほとんどが廃盤のままという感じで不甲斐ない。一方で20世紀の作曲家と知古にあり献呈を受けた団体による演奏も多く残されていて、こちらのほうが個人的に興味があって、なぜか手元に集まってくる状況である。バルトーク、ショスタコーヴィチなどは現在の古典ともいえる不動の地位を得ている作品に加え、シェーンベルク(ジュリアードSQ)、ブロッホ(グリラーSQ)、ホルムボー(コッペルSQ)などもあり、意外に広いレパートリーに恵まれていたようだ。

|

ジュリアードSQ:コロンビア初期録音集(1949~56)

演奏論としての新即物主義は大いに議論されたが、楽曲としての新即物主義というのはかなりナゾめいている。現代曲の演奏のためにジュリアード音楽院の同士で設立された四重奏団だが、実は第二次世界大戦を契機にアメリカに亡命してきた、ストラヴィンスキー、シェーンベルク、バルトーク、ヒンデミットなど、戦前のモダニズム作曲家に触発された、アメリカ人の新古典主義の作曲家たちをターゲットにしていた。後にこの四重奏団は、18世紀の古典作品も同列で扱うことで、レコードの世界では新即物主義の先陣を切るようになったのだが、活動範囲の拡充とは反比例して、ここに紹介された作品のほとんどは再録音されることなく済ましており、モノラル録音であることも災いしてレコードとしてほとんど顧みられることがなかった。活動75周年を記念してのアンソロジーの発売となったが、ジャズLP風のオリジナル・ジャケットといい、クラシック作品のなかではマイナーリーグ扱いのアメリカ楽壇の目指したものを懐古するのもいいだろう。この16枚CD-BOXは、シェーンベルクとバルトークの弦楽四重奏曲全集を中核に、12人のアメリカ人作曲家を取り上げた野心的なアンソロジーで、一般的に考えられている冷徹でソリッドな感じではなく、人間が奏でる肌の温もりが感じられる深い愛情に囲まれている。 |

|

イタリアSQ:EMI録音集(1946-59)

イタリア四重奏団というと、フィリップス時代の円熟した古典音楽の演奏を思い浮かべるが、戦後に結成した当時はモダニズム作品を多く演奏していた。ここではウィーン古典派の定番作品に加え、ストラヴィンスキー、プロコフィエフ、マリピエロ、ミヨーなどの新古典主義の作品や、その元となった初期バロックのヴェネツィア楽派

G.ガブリエリ、A.スカルラッティ、ガルッピなども交えての幅広いジャンル形成をしている。意外に聴きどころなのが、ドビュッシーとラヴェルの弦楽四重奏曲で、ラテン的に明晰なラインを画きながら、次世代の新古典派作品と結びつけている点は、この時代の演奏でないと聴けない持ち味だ。 |

|

ケッケルトSQ/ベートーヴェン:弦楽四重奏曲全集(1953-56)

プラハで育ったドイツ系移民で結成された楽団、バンベルク響の主席奏者で結成された四重奏団だが、ハンブルク放送響に移る過度期に録られてたもので、交響曲のように音量の振幅を大きく取ったダイナミックでモダンなスタイルが模索されている。それゆえに従来の構成美を固めたやや思索的な趣のある楽曲というよりは、シューベルトの四重奏曲に近い横の流れの強い演奏になっている。グラモフォンの他のベートーヴェン物の選び方とはまた違う趣であることは確かで、モノラル期のグラモフォンに多い渋い役者を期待すると、鳩が豆鉄砲を食ったようにびっくりすること請け合いである。同時期のブダペスト、バリリなどの演奏と比べても、一部のスキのないアンサンブルが、かえって憎らしいほど反感を買いそうな感じがする。 |

|

ケッケルトSQ/ドヴォルザーク:アメリカ、ブルックナー弦楽五重奏曲(1950,52)

ケッケルト四重奏団のドヴォルザークは、元々プラハで音楽を学んだドイツ系オーケストラだったバンベルク響の首席奏者で結成された四重奏団で、後にバイエルン放送響の創設にあたってゴッソリ移籍した経緯がある。技巧派のドイツ人四重奏団が興味本位で演奏したというのとは事情が異なる。ベートーヴェンの四重奏曲全集でもそうだったが、ダイナミックな起伏に富んだ表現を目指した近代的な演奏スタイルで、ドヴォルザークの晩年の作品ではそのシンフォニックな書法と相性がいいように思う。このカップリングに持ってきたのがブルックナーの弦楽五重奏曲で、ドヴォルザークを贔屓にしていたヘルメスベルガー四重奏団の差し金で作曲された。ブラームス派vsワーグナー派で揺れていた楽壇のことなどほっといて、作品そのものを堪能しよう。 |

|

グリラーSQ/ブロッホ:弦楽四重奏曲集(1954)

スイス現代作曲家でユダヤの民族的主題をもってダイナミックな作品を書いたブロッホだが、音楽の構造的な特質を重視する弦楽四重奏曲ではどうかというと、これまた情念に満ちた力作である。このCDはデッカ・モノ・イヤーズBOXに入っていたもので、最後の第5番(1956)はこのセッションでは存在していなかったので、実質上の全集である。イギリスのグリラー四重奏団は、1933年から活動しているイギリスの団体だが、後期ロマン派の雰囲気ただよう1916年の第1番から、悲しくも抒情的な1945年の第2番、作曲家から献呈を受けた第3番(1952年)、そして当時は最新作だった第4場(1953年)など、演奏も作曲家との親密な関係を伺わせる名演を披露している。 |

|

コッペルSQ/ホルムボー3番、ニールセン4番(1954)

これもデッカ・モノ・イヤーズBOXに含まれている1枚で、ホルムボーの弦楽四重奏曲3番は1949~50年に作曲され、当盤のコッペル四重奏団に献呈された。交響曲でも多作なホルムボーは、弦楽四重奏曲も21曲、その他に習作や表題付きの小品まで含めるとかなりの数に上る。対するニールセンの4番は1906年の作品だが、すでに新古典主義を先取りしたような牧歌風の作品で、あまりにも評判が芳しくなかったのでニールセンはこれを弦楽四重奏曲の最後にした。このCDの余白にはグリラー四重奏団による、シベリウスの「内なる声」が収められており、北欧での弦楽四重奏曲のアンソロジーのようなものとなっている。 |

|

ベートーヴェンSQ/ショスタコーヴィチ:弦楽四重奏曲全集(1954~74)

今やベートーヴェンに次いで全集録音の機会の多いショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲だが、本人が日記のようなものと皮肉まじりに言ったことからも、それが内省的なものであることは間違いないだろう。一方で20世紀最大のシンフォニストだった作曲家だけあって、より完璧な書法の探求に余念がないのも確かである。ここに納められたのは、初演のほとんどを務めたベートーヴェンSQによるものだが、5番以降は初演ライブを含め作曲年代をほぼリアルタイムでなそっているため、1954~62年の8番まではモノラル、1965~75年の9番以降がステレオというふうに録音年代に開きがある。政治的な影響が伺えるのは4番のリリース時期で、1962年にジダーノフ批判の標的となった交響曲8番(1960年解禁)と共にプレスされた。こういうときほどオーディオ環境をニュートラルに整えることの意義が大きい。 |

|

ウィーン・コンチェルトハウスSQの芸術(1949~54)

ウィーンの甘美な響きをもった弦楽四重奏団のウェストミンスター音源(ウラッハとのクラリネット四重奏は除く)を集めた22枚組CD-BOX。ポルタメントを結構使うなど今ではかなり時代遅れのように思われるが、アンサンブルとしては気転の効く漫才のような感じで、やはりウィーンっ子同士の合いの手の上手さは、ちょっと練習したから出せる味ではない。有名なシューベルト四重奏曲全集やハイドンの2セットのほか、やや散漫に録られたベートーヴェン、モーツァルト、ブラームスの作品は、個別に買い求めるとなると、ついつい同曲異演に目を奪われて、なかなか揃いにくいのだが、こうして聴くとひとつひとつ味わい深い時間が流れる。 |

|

ウィーン・コンチェルトハウスSQ/ハイドン四重奏曲集(1957~59)

ORF(オーストリア放送協会)の放送プログラムを集めたもので、曲数としてはCD12枚49曲、編曲版の「十字架上の七つの言葉」のほか偽作Op.3(ハイドンのセレナードで有名な曲)を含むなど、まだ大らかだった時代の録音。結局、全集企画は頓挫して、Op番号で揃ったのは太陽セットだけで、ロシア、トスト、アポーニーのほとんどや、何かしら1、2曲歯抜けした感じになっている。一方で、CD1枚を初期から円熟期にかけて1曲ずつ並べるなど、飽きの来ないようプログラムを工夫している。

墺プライザーはORF(オーストリア放送協会)のアルヒーフをほぼ独占的に販売してきた実績がある一方で、今でもモニター環境にアルテック604Eをはじめヴィンテージ機材を用いており、結果的には高域の丸いカマボコ型のサウンドをずっとリリースし続けている。これもオーディオ環境をモノラル録音用に見直すことで、ベコベコの輸入LPをせっせこ集めていた時代を思い起こさせる艶やかな音が再現できた。この四重奏団の録音は米ウェストミンスターでの鮮明な録音のほうが知られ、墺プライザーのほうは再発されないまま記憶のかなたにあるものの、ウェストミンスター盤が余所行きのスーツケースを担いだビジネスマン風だとすれば、プライザー盤は地場のワインを片手に田舎の郷土料理を嗜んでいるようなリラックスした風情がある。もともとウィーンの甘いショコラのようなポルタメントが魅力の演奏だが、同郷のよしみのような息の合った機能性も兼ね備えた点がなければ、ハイドンらしい襟を正したユーモアは伝わりにくかっただろう。 |

|

パスカルSQ/モーツァルト四重奏曲集(1952)

カルヴェSQから株分けしたフランスの四重奏団で、ベートーヴェン全集の評判が高いが、これはモーツァルトの第1番抜きの22曲を米ミュージック・マスタピース協会(米コンサート・ホール・ソサエティの欧州支社)に録音したセッションである。団体としては国立フランス放送直属の四重奏団だったため、例えばアンゲルブレシュトのフランス放送管弦楽団がシャンゼリゼ管弦楽団と偽名を使ったように、レコーディング活動は脇に置かれやすい傾向があったようで、このレコードボックスも通販のみのバジェット盤のような扱いだったし、店頭には並ばない希少盤の一種だった。こうしてCDに復刻して他と並べてみると、レコードレーベルの背景など忘れて、パリジャンがカフェで演奏しているような、常に横に流れる歌心あふれる演奏が楽しめる。覇を競うような緊張感もなければ、スキのない緻密な探求心もないが、こんな日常が流れるなら素敵だと思える演奏だ。 |

|

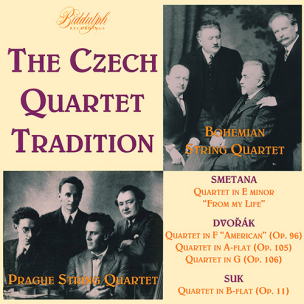

ボヘミアSQ/スメタナ、スーク、ドヴォルザーク四重奏曲(1928~29)

作曲家でドヴォルザークの弟子であったヨゼフ・スーク(同名のヴァイオリニストの祖父)を交えたチェコ音楽発信の中心だった、もはや伝説的な四重奏団の演奏。一見線が細いように聞こえるが、ヴィブラートを極力抑えた純粋な和声を聴かせることをモットーにした高度な演奏技術をもっており、その後のチェコ=四重奏団のメッカと言われる礎を築いた。実際はノンヴィブラートの奏法はウィーンのほうの伝統で、むしろドヴォルザークの時代に標準的だった室内楽の英知だったといえる。余白にプラハSQによるドヴォルザークの13&14番を収めているが、こちらも同様のメソッドで安定した演奏を聴かせる。 |

さてラジオ球&フィックスドエッジで味わう弦楽四重奏は、絹のように繊細な肌ざわりと、鋼のように頑強な構築性とが同居する、面白いバランスが得られた。例えば、ジュリアードSQの演奏する現代アメリカ作曲家の作品は、トランジスターアンプで聴くと凍てつく氷のようにソリッドだが、6BM8のような欧州系のラジオ球で聴くと、1音1音が丁寧に磨き込まれた木彫り細工の感覚が伝わってくる。逆にEMIが録音した暖色系のイタリアSQは、キリッと引き締まった音になり、ヨーロッパのモダニズムを洗練されたかたちで提示してくれる。やはりこれらもミッドセンチュリーの一角を占めていたのだと大いに感心したのだ。

室内の大きさは4人用が心地よい

※モノラルを愛する人にはこのロゴの使用を許可?しまする

ページ最初へ

|