【好きな音楽を好きなだけ聴く時間的余裕】

人生には山あり谷ありという感じで、栄華盛衰なんて偉そうなものでなくとも、人それぞれ波を経験しながら生きている。順風満帆のときが一番良かったと思い出すだけではなく、むしろ苦労した頃のほうが懐かしいと感じることもある。いずれ時間が解決するというのが実際のようである。しかし、今という時を必死に生きるのは、若者の特権であって、年老いた人間には今よりも過去の結果のほうが大切に思うのかもしれない。

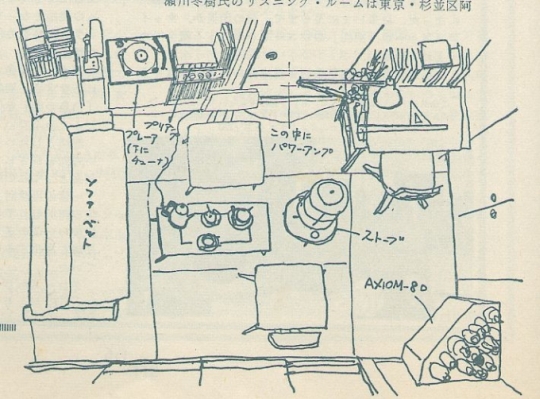

何でこんな小言をつぶやくのかというと、古いレコードをあれこれひっくり返して聴くオーディオマニアという所業は、むしろ過去のミュージシャンと向き合うことのほうが圧倒的に多いわけで、そのとき栄華盛衰を振り返ると、どうしても栄華を究める方向に趣味の完成をみる傾向があるからだ。リスニングルーム紹介などみても、専用のオーディオルーム、贅を尽くした機器類、こだわりのレコードのコレクションなどなど、この人はこれが自分の趣味の極みと感じているのだと感心する一方で、自分とは関わりのない方向にややウンザリするのだ。

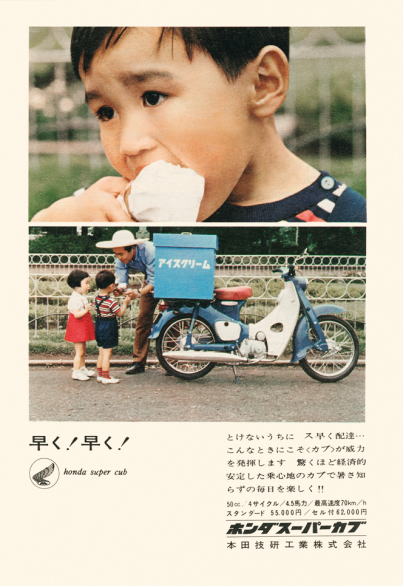

とは言ってみたところで、オーディオマニアも人の子、ほとんどは別の職業で喰いぶちを確保したうえでの趣味道楽となる。問題は三度の飯よりも音楽鑑賞なるのものに現を抜かす余裕が、経済的にも精神的にもあるかどうかだけだ。それゆえにオーディオ機器をモノとして所有する喜びよりも、ライフスタイルの提案をしっかりしている家電製品の大衆的なブランド形成というのは、サラリーマンなら分かる血と汗の結晶であり、けして安いものではないと思っている。市井の庶民が気軽に購入できるそんじょそこらの耐久消費材であっても、今になってそれを再現しようとすると、どこか突っ張った意地みたいに無駄な贅肉が露見して、こなれ感のない着心地の悪い服のように思えるだけだ。私はポピュラー音楽の時代性を垣間見るとき、この無駄のないスマートな仕様をどのように企画すべきか、そういうところに神経を注いでいる。しかし、それも趣味に費やす時間あってのものであり、好きも嫌いも人生の時間のスキマから生まれるのだと思っている。

ラジカセはモノではなくライフスタイルの提案が巧み?

色々とツッコミたくなる広告群

豊かさの基準が違ったあの頃・・・でも本当に幸せだったのか分からない

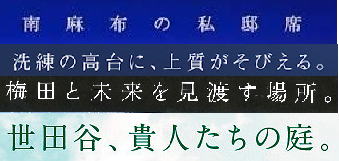

少し前に、都会の億ションの広告を「マンションポエム」と呼び、そのマンションの機能性よりも地域がもつイメージで盛り上がっている、とフリーライター大山

顕さんが指摘していた。いわく、どの高層マンションも高品質であることに大差ないので、それを買う意義のほうを強調した地域性やリッチな気分を醸成する言葉を見出しに踊らせているのだ。電車の広告にもよくあるやつだが、何か都会で働く意味を促している応援歌の一種か? と思いつつ、郊外の一軒家に住み1時間40分の通勤時間を日常としている私にとっては、それが各段面白いものには見えない。というより、さっさと仕事を終えて自宅で音楽を聴く時間を待ち遠しく思うのが関の山だ。しかし、このマンションポエム、どこか引っ掛かるところがあるな? と思えば、そういやオーディオ機器の広告なんて、どれもこんな感じだったなぁ、と何となく懐かしく感じた。つまり、聴いている音楽よりも、オーディオ機器を所有することの満足感のほうが、ずっと上位にランクアップされているのだ。

左がマンション広告、右がオーディオ広告…何を言いたいかは痛いほど分かる

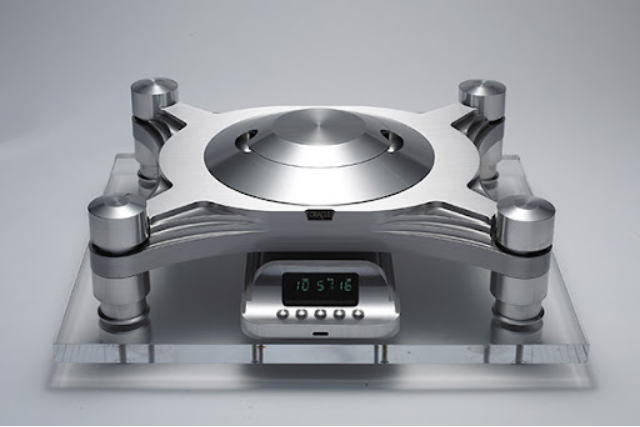

しかし、そんな家で音楽を聴くだけのために、大金をつぎ込む必要があるのかというと、私はレコードマニア > オーディオマニアという自分の血統を大事にしているので、こういうイメージ戦略をみては精一杯に抗ってきた。最終的には、昭和のラジカセで十分じゃん? という結論に落ち着いているのだが、どうもそれではオーディオ業界は腑に落ちないらしい。1980年代のバブル期でさえ100万円が大台だったオーディオ製品も、20世紀末にはワールドプレミアな1000万円の時代に突入している。昔は車1台の値段と等価と言われていた高級オーディオは、もはやスーパーカー(古っ!)と同じ歯止めの効かないオートクチュールの世界に足を踏み入れたとも言えよう。

20世紀末オーディオバブルを演出した名品たち

今でも憧れの1970年代のスーパーカー(アメ車ならぬイタ車?)

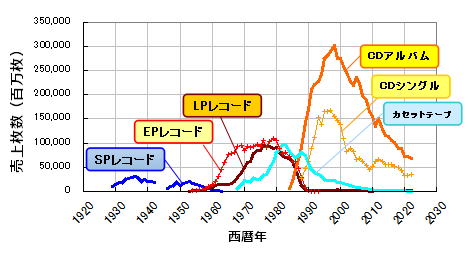

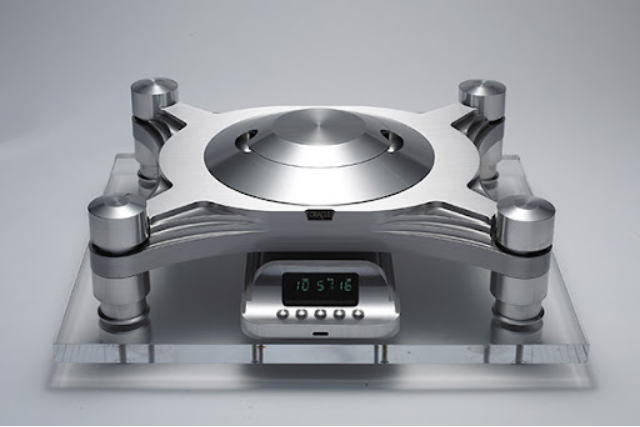

このオーディオの進化というものには裏があって、録音規格のバージョンを上げる毎に、レコード売り上げが3倍増しに膨れ上がったレガシーに依存している。つまり、録音規格のグレードが上がるたびに過去に販売されたレコード枚数を上回るメディア戦略を打って記録を塗り替えることをやって、ようやく進化論を成就してきたのだ。これは地に蔓延る生物の盛衰と同じで、カンブリア期(三葉虫)、ジュラ期(恐竜)、氷河期(マンモス)のように、その時代時代に栄華を極めた生物の特徴を思い浮べるように、音楽的な特徴をSP盤、LP盤、CDと区分しているのが実情である。その実態とは、録音品質の高規格化とは全く違うベクトルである、レコード購買層のパーソナル化×若年層化で爆発的に売れ行きを伸ばしていたのだ。それが改めて明らかになったのは、サブスクによる配信で、購入の手間が圧倒的に無くなり手軽にアクセスできるようになった反面、アルバムを買わないと聴けなかった楽曲もつまみ食いできるようになって、アルバム全体をじっくり聴くという行為は骨董趣味のようになっている。通勤電車でGoogle

Discoverの配信を次々にペラペラめくっていイイネをチェックしている人を見るたびに溜息が出る。このようなわけで、25年の歳月を万年単位で入れ替わる進化のような劇的な変化に捉えるのは間違っていないだろうか? 逆に人間が音楽を傾聴する姿勢のほうが退化しているような気がするのだ。

国内における音楽メディア売上枚数の推移(日本レコード協会統計)

新しい音楽メディアが現れると少し落ち込むが不死鳥のように倍増してきた

オーディオの進化は「パーソナル化×若年層化」と比例していた

では、そんなオーディオ業界に背を向けて裏街道をひた走る、私の目指すオーディオは黒歴史そのものに映るかもしれない。それはステレオ普及のために必死に弾圧してきた、モノラルでラジオっぽい音をダイナミックに拡声する術を復興しようと試みているからだ。そんな私の野望とは何かを整理すると以下のようになる。

1.20世紀に残されたあらゆる時代の録音をシームレスに楽しめる

電気録音の始まった1925年辺りから100年間も蓄積された音楽を、音質を気にすることなく同じ水準で聴くのは意外に難しいが、録音方式で演奏を評価している人のほうが圧倒的に多く、誰もそれほど気に掛けていないらしい。さらに、クラシック、ジャズ、ロック、ポップスと様々なジャンルへの相性なるものもあるとなれば、それぞれの年代とジャンルに絞ったかたちにオーディオ装置が偏向していくので、自ずとマニアの嗜好もある特定のジャンルに縛られる結果となる。私はそういう対応を20年前に卒業して、全てモノラル音声にして聴いている。一般的には演奏への賛辞と録音への不満は反比例するようだが、単純には古い録音が長く聴き続けられていることに繋がっている。よくオーデイオ技術が進化したからだと言われているが、アーカイヴと機械の文化的価値のどちらが高いかは自ずと明らかだ。レコード一枚にも5分いや46分の魂が刻まれているのだ。その魂のこもった電気信号を音楽に変換する道具として、オーディオは存在すべきだと信念をもつべきだ。

2.庶民の手に届く価格で手に入れられるパーツで組む

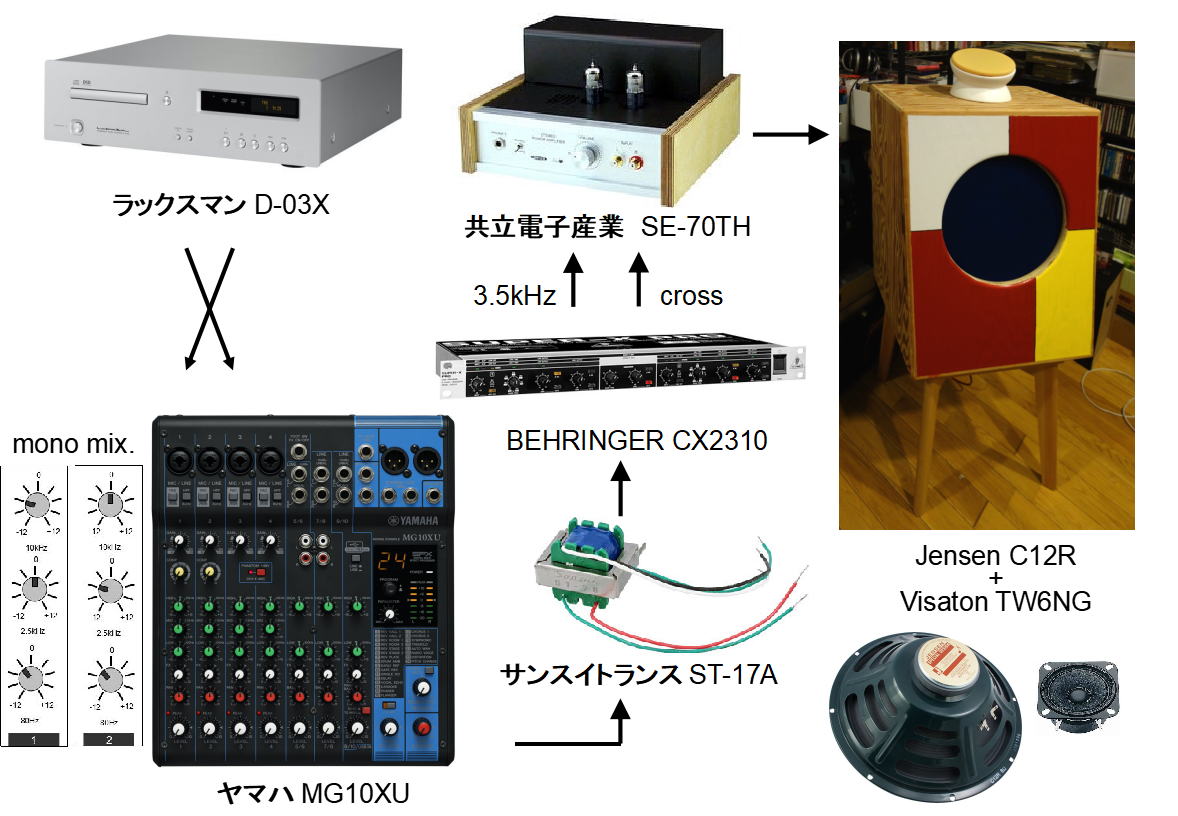

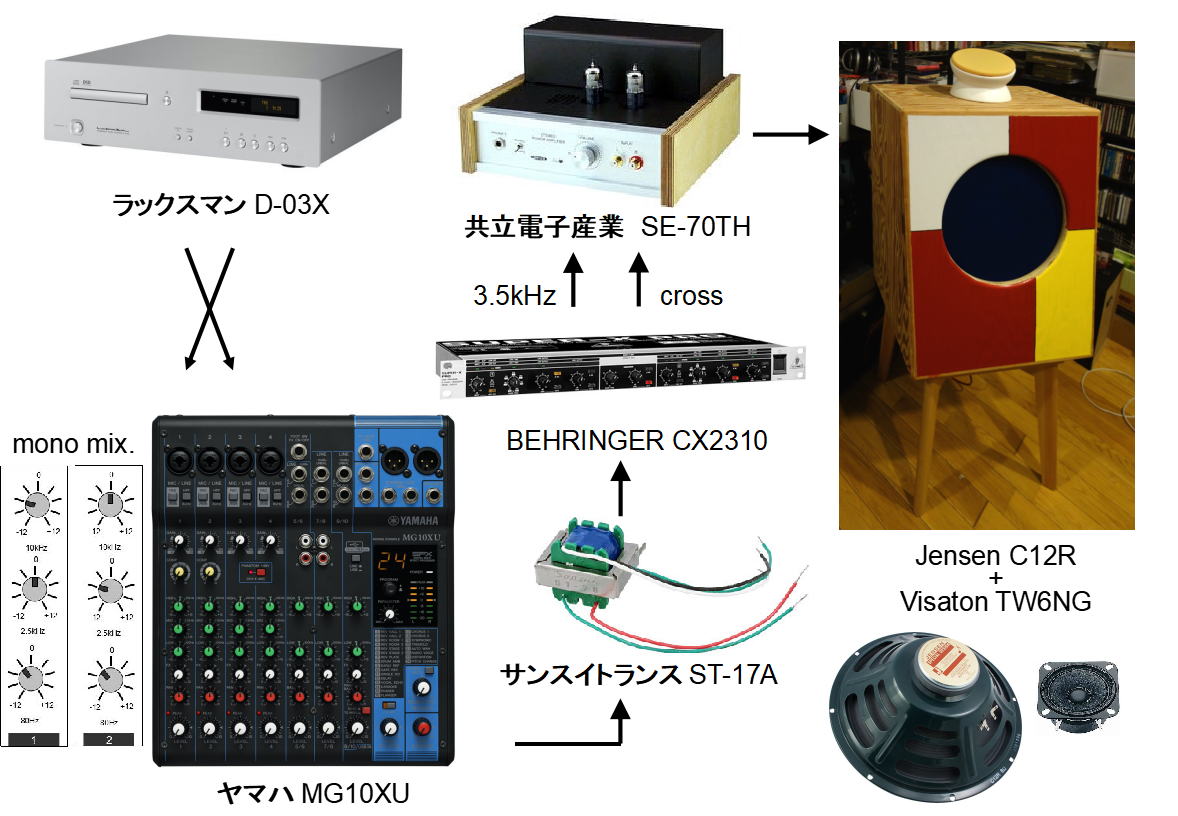

私のオーディオ・システムで使用している機材リストを紹介するが、CDプレイヤーだけダントツに高いだけで、他は現行生産品で廉価で手に入る。いずれあらゆる音源がサブスクに移行するかもしれない業界に逆らって、ミッドセンチュリー時代のオーディオスタイルへ顔繋ぎするための苦肉の策でもある。一般にビンテージ・オーディオは、保存状態の良い機器が底をついているので高価きわまりないのだが、昔のままの仕様で製造を続けている現行品を購入することで、かなり出費を抑えることができる。問題は、安すぎて自慢できるようなことがないぐらいで、誰もがもっと高価なほうが良いに決まってると勘違いしている。私だったら、その差額でCD何枚買えるか皮算用をするので、そういう貧乏くさい習性は歳をとってもなかなか変わらないものである。

我が家の自慢のオーディオシステム(2025)

| ウーハー |

Jensen C12R |

9,980円 |

| ツイーター |

Visaton TW6NG |

2,278円 |

| アンプ |

共立電子 SE-70TH |

63,800円 |

| チャンネルデバイダー |

BEHRINGER CX2310 |

15,800円 |

| ライントランス |

サンスイトランス ST-17A |

1,208円 |

| アナログミキサー |

YAMAHA MG10XU |

27,330円 |

| CDプレイヤー |

Luxman D-03X |

330,000円 |

3.四畳半でも十分に楽しめる大きさと音響性能をもつ

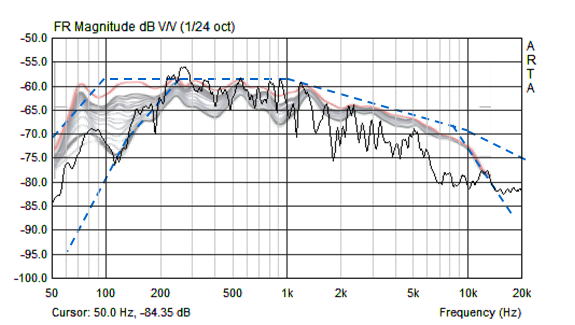

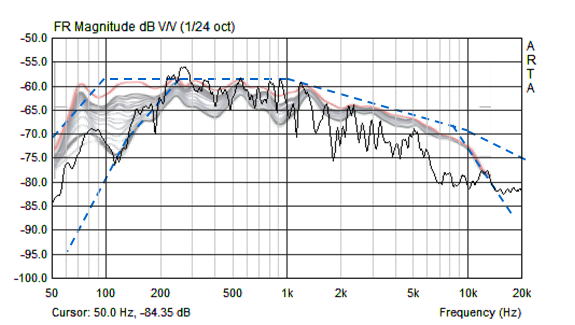

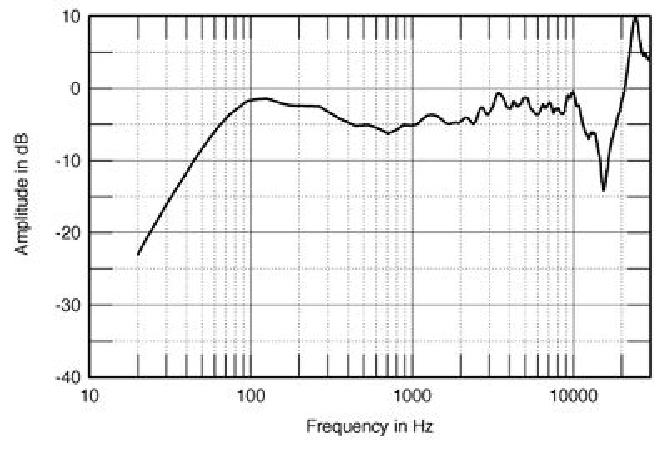

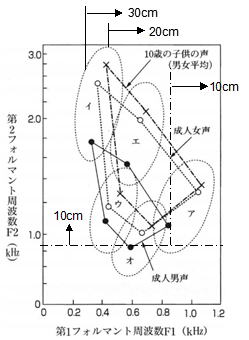

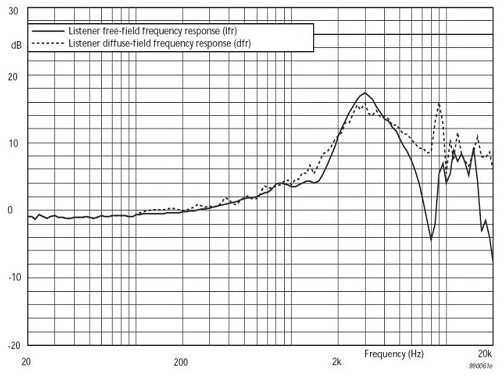

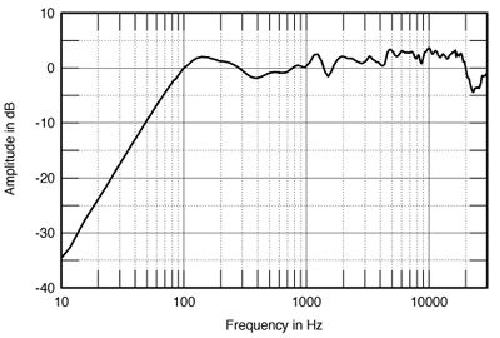

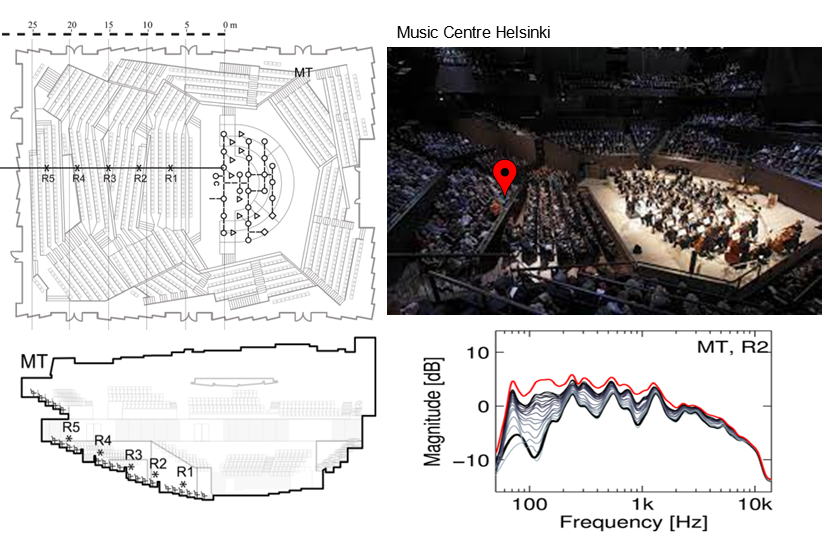

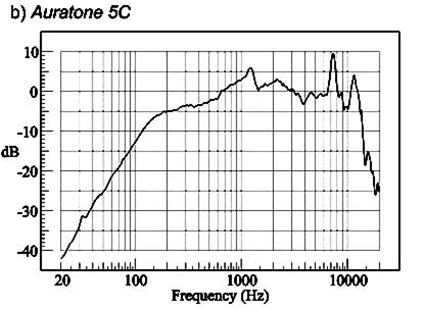

レトロモダンな我が箱庭オーディオ装置。モノラルでの近接試聴だが、周波数特性はカマボコ型。(灰色:コンサートホール実測値、点線:映画館のアカデミー曲線) これが本来の自然なアコースティックであり、録音年代を気にせず縦横無尽に聴きまくれる黄金比なのだ。

以上の方針をもって自分の嗜好に合わせ、結果として絞り込んだスペックは、以下のようなものになった。

スピーカー:モノラル2way(30cm+6cm)

再生帯域:70~8,000Hz

アンプ出力:1.2Wマルチ

音源:CD

これはSP盤の電蓄時代の仕様とほぼ同じであるが、私自身はミッドセンチュリー時代との相関性をもったオーディオ・システムと思っている。つまりHi-Fi録音がはじまった最初の頃の驚きと感動をもちつつ、古いSP録音時代にも融通の利くコンパチブルな仕様なのだ。見た目はケチでローファイでモノラルなのだが、これで音楽を最大限に楽しむ術を心得ている。これだけは私が自慢できることである。コスパだけではない、20世紀に残されたあらゆる電気信号を拡声(リプロデュース)する装置として、最適な黄金比を割り出した結晶なのだ。

【安くても由緒あるモノラル・ガジェットたち】

私のオーディオ装置は単なるケチんぼなのではなく、それなりに由緒あるもので揃えている。つまりチープだけどプアではない物造りの鉄則を守った製品を積み上げている。単にミッドセンチュリーという時代のもつポエムではなく、ちゃんとした機能性をもったレジェンドな機材を組み合わせている。価格が安いのは、生産時期が何十年にも渡っているため、新たな開発費用だとか生産ラインへの投資だとか、様々な原価への付け替えが最小に留まっているからだ。

これらのガジェットを選択する由緒正しさとは、ある時代に起こった音楽との関係性と深い関わりをもつことによる。オーディオ機器は音楽とのエンゲージ(婚姻関係)によって歩んできたのだ。それゆえ、オーディオを機能性の進化だけで論じるのは間違っている。なぜなら人間の演奏技術がとてつもなく進化しないかぎり、音楽のパフォーマンスは進化などしないからだ。

以下は、私はオーディオ・システムを組み上げていく過程で、音楽再生の原点回帰を確かめながら、各パーツがもつ機能性を述べている。それは音楽と深く結びつくことのできる一子相伝の記憶を辿る道程でもある。

大口径フィックスドエッジ・エクステンデッドレンジ・スピーカー

最初に紹介したいのは、30cmエクステンデッドレンジ・スピーカーのJensen C12Rである。このスピーカーは1947年に開発されたPA用ユニットで、現在ではイタリアSICA社でギターアンプ用スピーカーとしてライセンス製造されている。これをオーディオ用に使おうとしたアイディアは、古いジュークボックスの情報サイトで、カートリッジ交換針と一緒にリペア用スピーカーとして紹介されていたことだった。そのうち調べていると、1960年前後のアメリカ製ジュークボックスに標準的に採用されていたレジェンド級のスピーカーであり、当時の誰もが聴いたサウンドの中核を担っていたのだ。ロックもR&Bも、Jensen無くしてあれほどの流行をみなかっただろうと思うぐらいの、張りと勢いのあるサウンドを叩き出す。

1947年に開発されたJensen P12Rと現在再生産されているC12R

そもそもJensen氏は、1910年代からダイナミックスピーカーを使ったPA装置のパイオニアであり、1925年に独立してシカゴに工場を移した後は、Western

Electric社のトーキー装置からFender社のギターアンプ、Presto社のアセテート盤録音機、Bell&Howell社の小型映写機まで、プロ用機材に幅広くOEM製造を手がけており、Rock-ola社のジュークボックスのスピーカーもそのひとつだった。1960年代に入ると、ライバルだったSeeburg社、Wurlitzer社のジュークボックスにも採用され、全米のどこに行ってもJensen社のスピーカーが聴けたことになる。レコードとなると、録音スタジオで使われたアルテックやJBLを思い浮かべる人が多いのだが、当時最も聴かれたレコード再生機であったのがジュークボックスだ。そこで使われたユニットが、WEに提供したような最高級のものではなく、今では一番安いとされるC12Rなのだ。

エレキギター、ジュークボックス、エレベーターBGM・・・神出鬼没のJensenスピーカー

| Rock-ola TempoII |

Seeburg KD |

Wurlitzer 2500 |

mid:2x12inch Jensen

high:1xHorn Jensen |

low:2x12inch Jensen Utah

high:2x8inch Jensen Utah |

low:1x12inch Magnavox

mid:1x12inch Jensen

high:1x7inch Magnavox |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

アメリカン・ジュークボックスの三大メーカーを制覇したJensen C12R

私の手本にしたジュークボックス Rock-ola Capri(1963)

老若男女問わず身悶えしたオールディーズ

オールディーズと分類されるアメリカン・ポップスは、おおよそビートルズ以前という括りで語られるが、それはLPレコードを蒐集する後進の価値観で括られたものである。リアルタイムではLPの売り上げよりもラジオやジュークボックスのリクエスト数のほうがずっと影響力があり、その一瞬を捉えることのできるパフォーマンスが命だった。このデフォルメされたキャラ設定を正調に再生できるサウンドバランスは、フラットで大音量という拡大眼鏡で凝視するような方法ではなく、むしろコンサートホールで聴くような自然に高域が消失していくアコースティックでなければ、パフォーマンスの大げさ加減が分からない。もうひとつは、単純なツービートのドラムでも、しっかりノリの出せる中低域の反応が良くなければ、やはり情熱のカケラもない音楽に聴こえる。1960年代以降に開発されたウーハーの大半は、能率が悪いだけでなく、重たい振動板でビートをしっかり刻めないものが多い。こうしたポップスの生命線をいかに繋ぎ止めるかは、21世紀のオーディオの課題かもしれない。 |

|

Cruisin' Story 1955-60

1950年代のアメリカン・ポップスのヒット曲を75曲も集めたコンピで、復刻音源もしっかりしており万人にお勧めできる内容のもの。ともかくボーカルの質感がよくて、これでオーディオを調整するとまず間違いない。それとシンプルなツービートを主体にした生ドラムの生き生きしたリズムさばきもすばらしい。単純にリトル・リチャードのキレキレのボーカルセンスだけでも必聴だし、様々なドゥーワップ・グループのしなやかな色気を出し切れるかも評価基準になる。 |

|

Presenting the Fabulous Ronettes(1964)

ウォール・オブ・サウンドの開祖フィル・スペクターの代名詞となったガールズ・グループの初アルバムである。当然ながらモノラルでのリリースであるが、これを部屋いっぱい揺るがせるかは、あなたのオーディオが成功したかを示す試金石でもある。難しいのは、A面のナンバーの録音で音が混み入って縮退(残響音の干渉で音圧が下がる現象)を起こすタイミングで、ちゃんとリズムがダイナミックに刻めているかである。成功した暁には、ベロニカの声がかわいいだけの歌姫ではなく、コール&レスポンスでバンド全体を鼓舞するリーダーとなって君臨していることが判るだろう。こんなことは、アレサ・フランクリンのような本格的なゴスペル歌唱を極めた人にしか許されない奇跡なのだ。多分、後世で起こった「音の壁」に関する誤解は、厚塗りで漠然としたワーグナー風の迫力だけを真似した結果だと思う。音離れよくフルボディでタイミングをきっちり刻めるオーディオを目指そう。 |

|

オーティス・レディング/シングス・ソウル・バラード(1965)

レディングの歌い口はとても独特で、言葉を噛みしめ呻くように声を出すのだが、その声になるかならないかの間に漂うオフビートが、なんともソウルらしい味わいを出している。スタックス・スタジオは場末の映画館を改造したスタジオで、そこに残されていた巨大なAltec A5スピーカーで、これまた爆音でプレイバックしていた。このため拡販を受け持っていたアトランティック・レコードから「ボーカルの音が遠い」と再三苦情が出たが、今となっては繊細なボーカルをそのまま残した英断に感謝しよう。 |

|

シュープリームス:ア・ゴーゴー(1966)

まさに破竹の勢いでR&Bとポップスのチャートを総なめしたシュープリームスだが、このアウトテイクを含めた2枚組の拡張版は、色々な情報を補強してくれる。ひとつはモノラルLPバージョンで、演奏はステレオ盤と一緒なのだが、音のパンチは攻撃的とも言えるようにキレキレである。これはBob Olhsson氏の証言のように、モノラルでミックスした後にステレオに分解したというものと符合する。もうひとつは、ボツになったカバーソング集で、おそらくどれか当たるか分からないので、とりあえず時間の許す限り色々録り溜めとこう、という気の抜けたセッションのように見えながら、実は高度に訓練された鉄壁な状態で一発録りをこなしている様子も残されている。可愛いだけのガールズグループという思い込みはこれで卒業して、甲冑を着たジャンヌダルクのような強健さを讃えよう。 |

|

アレサ・フランクリン/レディ・ソウル(1968)

もはやこの興奮状態を何に喩えることができるか分からないくらい、男も女も、ロックもソウルも、全て飛び越えてしまった感じがする。参加ミュージシャンもいつものメンバー以外に、ジョー・サウス、スプーナー・オールダム、エリック・クリプトンなど、この頃アトランティックが開拓していたロック系の人も交えることで、新たな領域に踏み込んだというべきだろう。この混沌としていながら、ひとつの情熱へとまとめ挙げる力こそが、他の人にはない彼女のカリスマである。当時のロックバンドによくあったスポットライトの取り合いのようなチマチマした競り合いではなく、ある高みに向かって全員が昇りつめようと必死にもがいている状態でも、彼女の声のお導きによってなぜか全員がスッと空中召喚されたかのような、不思議な感覚に襲われる。 |

Jensen C12Rの特徴をいえば、30cmの大口径なのにボイスコイル径25mm、fo=90Hzという感じで、今どきの10cmフルレンジより劣ると思うようなスペックだが、フィックスドエッジによる機械バネの反発力を利用した波形再生は、とても30cmとは思えないような音のキレを持ち、しかも200Hzぐらいの中低域からダイレクトに反応するダイナミックさも兼ね備えている。これは開発された1940年代のPAスピーカーに必要な機能として、クルーン唱法のボーカルをマイク直付けで拡声する際に、スウィングジャズのオーケストラと拮抗するかたちで、出音がホーンやドラムなどの生楽器に遅れないようにしないと、10W前後の少ないアンプ出力では埋没してしまうことからくる必然でもあった。創業以来、ダイナミックスピーカーでのPA装置を手がけてきたJensen社は、音楽ステージでもアキュレートに拡声するスピーカーを最初に供給したのだ。これがシカゴブルース、ロックンロールへと展開するのは歴史の知る通りである。つまりJensen

C12Rは、シカゴブルースやロックンロールの生まれる現場から、その人気が最高潮に達したロカビリーやR&Bのようなオールディーズのジュークボックスまで、ずっと20世紀の音楽シーンに寄り添ってきたと言えるのだ。

1940年代のエクステンデッドレンジ・スピーカーの簡易PAセットはグレンミラー楽団でも使われた

戦前ジャズの優雅なスウィングに酔う

どうもジャズというと、1950年代のアグレッシブで即興性の高いモダンジャズばかり取り上げられて、ポピュラー音楽としてのジャズは死んだ魚の目のように見られがちだが、それは再生しているオーディオ機器のレスポンスが低いからだといえる。ベースをブルンと弾く音とか、シンバルのシ~ンと佇む音とか、そういう音のない戦前のジャズアレンジは、もっと単純にスウィングするリズムそのものを出せないと、ただのチラシの口上のように一言で終わってしまうのが関の山だ。さらにSP盤でのリリースは5分以内というルールがあって、そこでどれだけ嗜好を凝らせるかがアレンジの見せ所だったので、その機知が浮き出ることなく、金太郎飴のように感じるようなオーディオが実に多いのだ。JensenのPAスピーカーはその原点に立つ拡声装置として開発されたレジェンドである。 |

|

ジャンゴ・ラインハルト/初期録音集(1934~39)

ジャズ・ギターの分野では知らぬ人のいないミュージシャンだが、初期にホーンやドラムを使わないストリングだけのフランス・ホット・ファイヴを組んで、欧米各地を旅して演奏していた。フランス系ロマ人という民族的背景をもつ理由からか、神出鬼没のようなところがあり、録音場所もフランス、イギリス、アメリカと多岐に渡り、なかなかディスコグラフィの整理が難しいミュージシャンの一人ともいえる。これまでも最晩年にローマでアセテート盤に吹き込まれたRCA盤「ジャンゴロジー」でわずかに知られるのみでなかなか復刻が進まなかったが、この英JSPの復刻CDは、音質も曲数もとても充実しており、スウィングジャズ全盛の時代にギターセッションを浸透させた天才ギタリストの魅力を十二分に伝えている。 |

|

シナトラ・歌うエノケン大全集(1936~41)

浅草でジャズを取り入れた喜歌劇を専門とする劇団「ピエル・ブリヤント」の記録である。この頃はカジノ・フォーリーを脱退後、松竹座に場所を移して、舞台に映画にと一番油の乗っていた時期となる。映画出演の多かったエノケンなので、SP盤への録音集はほとんど顧みられなかったが、こうして聴くと一曲一曲がちゃんと筋立てのしっかりしたミュージカルになっていることが判る。「またカフェーか喫茶店の女のところで粘ってやがんな…近頃の若けぇもんときた日にゃ浮ついてばかりいやがって…」とか、電話でデレデレする恋人たちの会話を演じた「恋は電話で」など、時事の話題も事欠かないのがモダンたる由縁である。録音が1936年以降なので、「ダイナ」や「ミュージック・ゴーズ・ラウンド」の最新のジャズナンバーのダジャレを交えた替え歌(サトウハチロー作詞)が収録されているのもご愛敬。 |

|

シナトラ・ウィズ・ドーシー/初期ヒットソング集(1940~42)

「マイウェイおじさん」として壮年期にポップス・スタンダードの代名詞となったフランク・シナトラが、若かりし頃にトミー・ドーシー楽団と共演した戦中のSP盤を集成したもので、RCAがソニー(旧コロンビア)と同じ釜の飯を喰うようになってシナジー効果のでた復刻品質を誇る。娘のナンシー・シナトラが序文を寄せているように、特別なエフェクトやオーバーダブを施さず「まるでライブ演奏を聴くように」当時鳴っていた音そのままに復活したと大絶賛である。有名な歌手だけに状態の良いオリジナルSP盤を集めるなど個人ではほぼ不可能だが、こうして満を持して世に出たのは食わず嫌いも良いところだろう。しかしシナトラの何でもない歌い出しでも放つ色気のすごさは、女学生のアイドルという異名をもった若いこの時期だけのものである。個人的には1980年代のデヴィッド・ボウイに似ていなくもないと思うが、時代の差があっても変わらぬ男の色香を存分に放つ。 |

|

ジャイヴをもっとシリたいか?/キャブ・キャロウェイ(1940~47)

(Are you HEP to the JIVE?)

映画「ブルース・ブラザーズ」で健在ぶりをみせたキャブ・キャロウェイをどういうジャンルに含めればいいかを正確に言い当てることは難しいだろう。ジャズだというとエリントン楽団をコットン・クラブから追い出したと疎まれるし、R&Bというにはビッグバンド中心で大げさすぎる、Hip-Hopのルーツといえば内容が軽すぎる、いわゆるジャンピング・ブルースというジャンルも他に例が少ないので、そういう言い回しがあったんだと思うくらい。でもそんな検証は実に無駄だし、ラジオから流れる陽気な調べは、放送禁止用語を軽々と飛び越えキャロウェイが連発する黒人スラング辞典まで生まれるような現象まで生み出した。そういう俗っぽさからブルースが心を鷲掴みにするまでそれほど時間はかからなかっただろう。 |

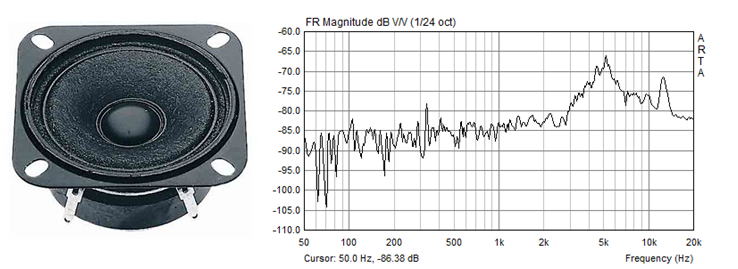

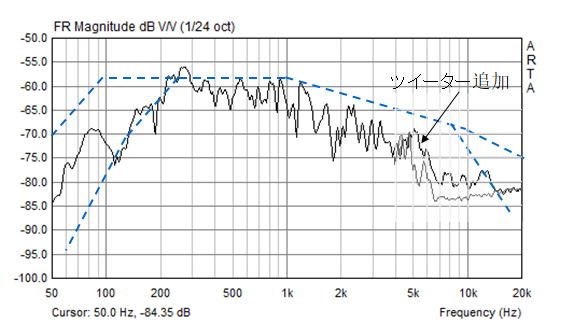

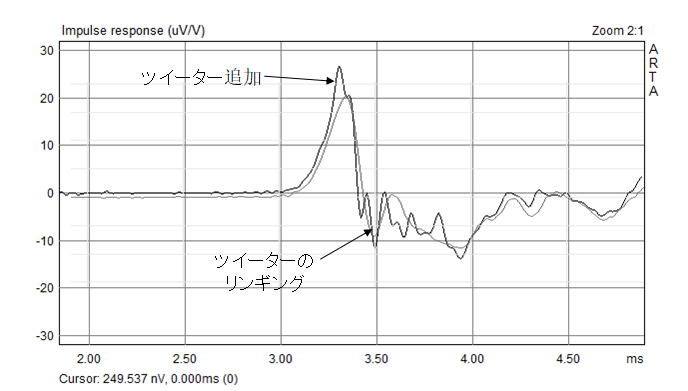

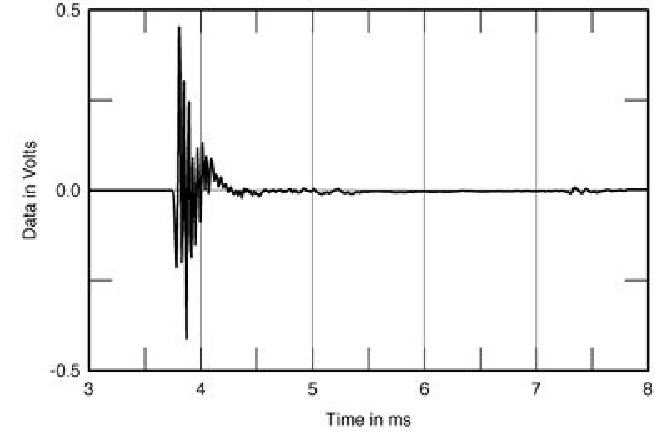

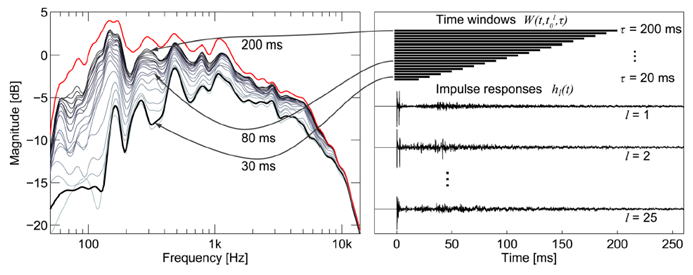

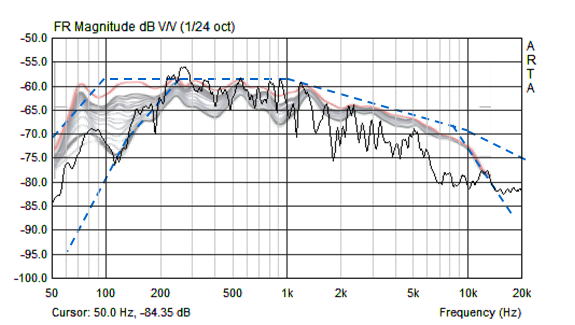

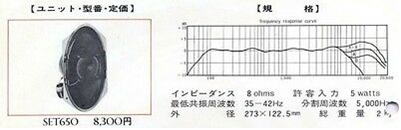

ラジオ用コーンツイーター

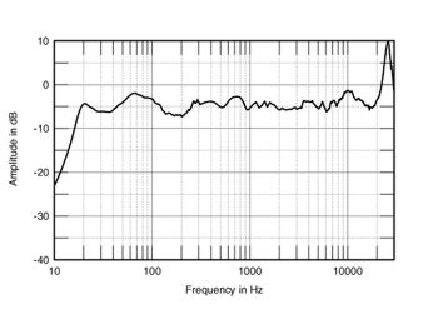

このJensen C12Rは3.5kHzまでしか使っていないが、それより1オクターヴ上の帯域を受け持つのがコーンツイーターのドイツVisaton TW6NGである。このコーンツイーターは、1950年代のドイツ製FM真空管ラジオに実装されていたものと同じ仕様で、周波数特性を調べてみると、5kHzと13kHzに強い共振(リンギング)があり、三味線でいうサワリのような役割をもっている。これがJensen

C12Rとの相性がドンピシャで、まるで双子の兄弟のようにインパルス特性がピッタリと息があっている。

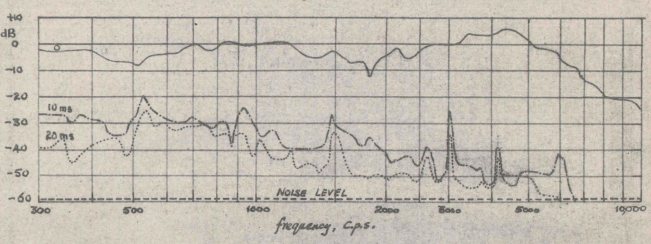

周波数特性(斜め45度計測) |

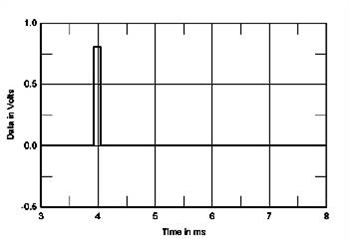

インパルス特性 |

このドイツ製真空管ラジオにも由緒があって、私を40年来悩まし続けている、フルトヴェングラーをはじめとする1950年代のクラシック・ライブ録音に対し、当時はモノラルFM放送で聴いていたドイツ国内の仕様にほぼ添っているのだ。何に悩まされていたのかと言うと、EMIやグラモフォンのような大手レコード会社が所有する正規スタジオ録音に対し、まるでAMラジオでエアチェックしたような貧相な音質で、情熱的に演奏する様子を必死に聴いていた体験に基づく。ところがレコード会社との専属契約が終了した21世紀に入り、今度はラジオ局に保管されていたオリジナルテープをCD化すると、アラ不思議、まるで最新録音かのようにHi-Fiな音質で提供されるようになった。つまり、専属契約を結んでいたレコード会社からの訴訟をまぬがれるため、わざとAMラジオでエアチェックしたのような音質に偽装した海賊盤として流布していたのだ。こうして半世紀前の放送録音を改めて聴くと、1950年代からタイムワープして現代に放送を受信したような、新鮮な感覚に囚われるから不思議だ。

1947年復帰演奏会のフルトヴェングラーと蘇った同時期の放送用録音

1950年代初頭にFM全国放送網が整備されたドイツではラジオが最も高音質だった

フェイクだったAMラジオの音

1950年代のクラシック・ライブ録音は、フルトヴェングラーの演奏をはじめ蒐集癖のつくマニアが多いのだが、問題は音があまりにも酷く、まるで海外の短波放送でも受信しているかのような音質で、それでも宇野功芳さんの演奏評を詠みながら演奏の良し悪しを判断しなければならなかった。しかし21世紀に入って、レコード会社の専属契約が切れると、堰を切ったようにオリジナルの録音テープのリマスター盤がCD化され、本来それがFM放送で流れたHi-Fi録音であったことが判明した。これまでAMラジオのエアチェックだと思われていたライブ録音は、海賊盤であることの訴訟を逃れるためのフェイクであり、当のEMIもユニコーン・レーベルという別動隊を設けて片棒を担がせていたのだ。青天霹靂とはまさにこのことである。そしてこの時代は、ベートーヴェンやモーツァルトのような古典作品ばかりでなく、最新の現代作曲家もステージで盛んに取り上げられていて、それまでの「~の演奏がベスト」という紋切型の批評ではなく、コース料理にも似たコンサートの面白さを満喫できるレベルまで情報量が高まっているといえよう。オーディオ機器の性能について、コントラバスの低音がバイオリンの艶がと美点を詮索するのではなく、オケが一丸となって体当たりで作品に挑むサウンドをしっかり出せるレベルまでポテシャルを高めてはじめて味わいが分かる。 |

|

フルトヴェングラー/ベルリンフィル;RIAS音源集(1947~54)

戦後の復帰演奏会から最晩年までの定期演奏会の録音を、ほぼ1年ごとに紹介していくBOXセットで、2008年にリリースされたときには78cmオリジナルテープの音質のクリアさも注目された。ベートーヴェン第九、ブラームス1番などの得意曲が収録されていないのと、英雄、運命、田園、未完成、ブラ3など重複する曲目も幾つかあるが、それが戦後の演奏スタイルの変換を知るうえでも的を得ている。フルトヴェングラー自身は1940年からマグネトフォンによるHi-Fiテープ録音に接しており、戦後もほぼ同じスタンスでラジオでのライブ放送を快諾していたのだが、1950年にティタニアパラストをコンサート専門会場に改装した(と同時に貴重なシネマオルガンを配したアールデコ装飾も漆喰で塗りつぶされた)時期に録音機材を入れ替えて高音質化に磨きをかけているなど、あまり知られない様々な情報に触れることのできる点でも重宝する。個人的に面白いと思うのが、ヒンデミット、ブラッハー、フォルトナーなどの新古典主義のドイツ現代作曲家を取り上げていることで、それも意外にフォルムをいじらず忠実に演奏していることだ。フルトヴェングラーが自身の芸風と人気に溺れることなく、ドイツ音楽の全貌に気を配っていることの一面を伺える。 |

|

ケンペ/ドレスデン国立歌劇場:ウェーバー「魔弾の射手」(1951)

再建してまもないドレスデン歌劇場でのウェーバー没後125周年を記念してMDR(中部ドイツ放送)によるセッション録音で、遠巻きのオケを背景に近接マイクの歌手陣が演じるという、まさにラジオ的なバランスの録音なのだが、鮮明に録られた音はこの時代のオペラ録音でも1、2を争う出来である。1948年から若くして老舗オペラハウスの音楽監督に就任したケンペは、このオペラ・シリーズの録音を通じて世界的に知られるようになり、その後のキャリアを築くことになる。1970年代に同楽団と収録したR.シュトラウス作品集における知情のバランスに長けたスタイルは、既にこの時期に完成しており、ベートーヴェン「フィデリオ」に比べ録音機会に恵まれない初期ロマン派オペラの傑作を、ワーグナー~R.シュトラウスへと続くドイツ・オペラ史の正統な位置に導くことに成功している。よく考えると、前任のライナー、F.ブッシュ、ベームなど、既に新即物主義の指揮者によって下地は十分にあったわけで、そのなかでR.シュトラウスの新作オペラを取り込んでいくアンサンブルを保持していたともいえよう。綴じ込みのブックレットが豪華で、ウェーバーの生前に起草された舞台演出の設定資料など、百聞は一見にしかずの豊富なカラー図版を惜しみなく盛り込んでいる。 |

|

フリッチャイ/RIAS響:バルトーク管弦楽・協奏曲集(1950~53)

退廃音楽家の烙印を自ら背負って亡命先のアメリカで逝去した20世紀を代表する作曲家バルトークだが、自身が精力的に録音に挑んだピアノ曲以外は、なかなかレコーディングの機会に恵まれなかった。ここではハンガリーで薫陶を受けた演奏家がベルリンに集結して演奏が残されている。一部はグラモフォンのLP盤でも知られるが、モノラル録音ゆえ再発される機会は少なく、訳知りの好事家が名演として挙げるに留まっていた。オリジナル音源に行き着いたリマスター盤は、驚くほどの躍動感に溢れた演奏で、ショルティやライナーの演奏とは異なる弾力性のある柔軟なアンサンブルは、かつてベルクのヴォツェックを初演した頃のベルリン国立歌劇場のモダニズムを彷彿とさせるものだ。 |

|

ジョン・ケージ:25周年記念公演(1958)

ジョン・ケージ45歳のときにニューヨークの公会堂で開かれた、作曲活動25周年記念コンサートのライブ録音。友人で画家のジャスパー・ジョーンズ、ロバート・ラウシェンバーグらが企画したという、筋金入りのケージ作品だけのコンサートだった。さすがに4'33"は収録されいないが、ファースト・コンストラクションIII(メタル)、プリペアード・ピアノのためのソナタとインターリュードなど、楽器構成に隔たりなく前期の作品がバランスよく配置されたプログラムである。公会堂でのコンサートは夜8:40から開始されたにも関わらず、聴衆のものすごい熱気に包まれた様相が伝わり、当時の前衛芸術に対するアグレッシブな一面が伺えて興味深い。 |

ラジオ用真空管とライントランス

これらの2つのスピーカーは、Behringer社のチャンネルデバイダーで分割し、ステレオアンプを使ってマルチで鳴らしている。このステレオアンプは、当時ラジオやテレビで使われた真空管ECL82を使った共立電子工業のアンプキットSE-70THだ。3結無帰還の1.2Wの仕様であるが、Jensen+Visatonの組合せでは十分な音量で、むしろNFBが掛かってない分だけリニアに波形が増幅されるのか、小音量で無闇にボリュームを上げると、フォルテに持っていったときにうるさくてボリュームを下げるくらいである。逆に普段聴いていたMOS-FETアンプは、NFBで若干のコンプレッションが掛かっていたことに気付いた。そのため、たかが1.2Wは非常にダイナミックに音楽を再生することになる。

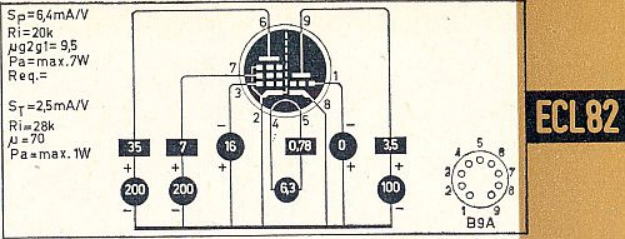

ECL82という真空管は、1955年にオランダPhilipsで開発された欧州管で、細いMT管に3極管のプリアンプと5極管のパワーアンプをギュッと押し込んだ複合管で、小さな出力ながらチャーミングな倍音(サチュレーション、高調波歪み)を伴い、テープ磁気劣化で少し曇って聞こえる音源でも、そこを上手く補完して艶やかさを保ってくれる。アメリカでも6BM5という型番で製造され、日本のナショナル、東芝、NECといった家電メーカーでも自社製造された。むしろ日本製のビンテージ管のほうが性能も保存状態も良いということで、アマチュアの自作アンプに人気のあった真空管である。

私がこのミニワットアンプが気に入った点は、その溌剌とした表情がJensenと合っているからだ。低音の押しが一歩足りないとか、超高音の伸びが足りないとか、そんなことよりもボーカルの魅力をこれほどクローズアップして再生してくれるアンプは、現在ではあまり無いと言って良いだろう。逆に音の広がりや奥行に気を取られて、ボーカルを大きなステージの真ん中でポツンと立たせるような音像のアンプが主流を占める現在において、いい意味でラジオ的にフォーカスの合ったボーカルを堪能できるのは、私にとって至福のひとときである。

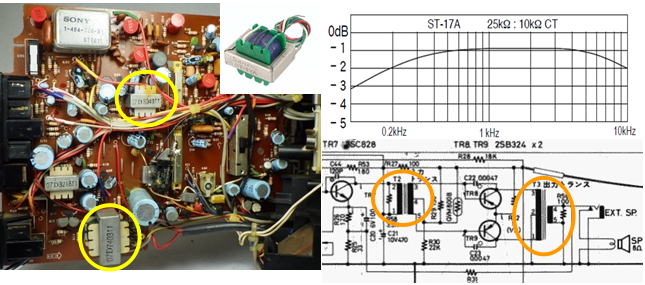

この真空管アンプと古レンジスピーカーの魅力を入口で祝福するのが、サンスイトランスST-17Aである。このライントランスは、トランジスターラジオが出始めた1960年頃、B級動作のプッシュプル回路を安定させるための分割トランスで、200~6,000Hzでこんもりとカマボコ型の特性をもっており、これで中域にフォーカスを当て周辺をぼかすアナログ的なバランスを醸し出す。それでいて中域から肉汁がジュワっとあふれ出るような倍音(磁気高調波歪み)と、MMカートリッジのように骨太な粘り(磁気ヒステリシス)をもたらしてくれる。CDのもつパルス性デジタルノイスもフィルタリングしてくれるので一石二鳥でもある。秋葉原のトランス屋のオヤジが、200Hzから保証するマイクトランスに対し、どうして低音をカットするトランスを売ってるのかと尋ねる若造に対し、「だってステージでドスンドスンする足音まで拾う必要ないだろう?」と、迷惑そうに応えていたが、それはラジオだって同じだったのだ。

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

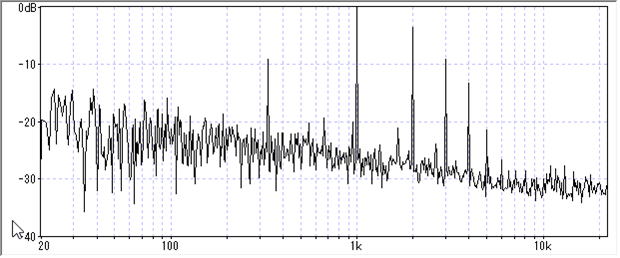

自作スピーカーとサンスイトランスST-17Aの組合せで1kHzパルス波を再生したときの倍音(高調波歪み)

お茶の間でお馴染みのサウンド

外に持ち歩ける携帯型CDプレイヤーが登場した1990年代以降に、お茶の間の和んだ音はすっかり姿を消してしまった。理由は電車の騒音に打ち勝つシャカシャカしたサウンドしか聴き映えがしなくなったからだ。そして家電製品の音もシャカシャカになっていったのだ。今や昭和のラジオの音を再現するにも、数々の厳選したパーツを寄せ集めてやっと出来上がるのでひと苦労である。ここに聴く音盤は、お笑い、外タレ、アイドルと芸風は様々だが、そのどれもがタレントとして輝いて聴こえるようになるには、高性能を謳う重たいウーハーや針を刺すようなツイーターでは無理で、音量を上げれば上げるほどオーディオシステムの欠陥が露になるのだが、多くの人はそれが録音が悪いからだと勘違いしている。ボーカル域の200~6,000Hzを一筆書きでスラスラと描けるエクステンデッドレンジ・スピーカーの存在なしには無理である。 |

|

昭和ビッグ・ヒット・デラックス(1962~67)

日本コロムビアと日本ビクターが共同で編纂したオムニバスで、テレビでおなじみのレコード大賞ものが外さず入っている。歌手別のベスト盤だとステレオ時代に再録音されたものが多い中で、モノラルがオリジナルのものは、ちゃんとモノラル音源を収録している点がポイント。青春歌謡にはじまり、演歌、GSまで網羅して、個性的な歌い口の歌手が揃っており、ボーカル域での装置の弱点を知る上でも、この手の録音を再生するためのリファンレンスとして持っていても良い感じだ。これらの名曲の多くは、1970年代以降にステレオで再録音されており、各歌手のベスト盤にはステレオ再録音が収録されていることが多いのだが、あらためてモノラル初盤を聴くとその溌剌とした表情に驚きを禁じ得ない。 |

|

ジス・イズ・ミスター・トニー谷(1953~64)

問答無用の毒舌ボードビリアンの壮絶な記録で、同じおちゃらけぶりはエノケンにルーツをみることができるが、エノケンがいちよ放送作家のシナリオを立てて演じるのに対し、トニー谷は絶対に裏切る。この小悪魔的な振る舞いを、全くブレなくスタジオ収録してくるところ、実はすごく頭のいい人なのである。この笑いのツボをはずさないタイミングの良さは、しっかり押さえておきたいもののひとつである。50年経っても古さを感じさせない芸風は、まさにソロバン勘定だ。こればかりは幼い娘も喜んで聴く。ちなみにこのCDは大滝詠一が多羅尾伴内

名義でリマスターしたもので、コミックソングをひとつの隠し玉として持っていた尊敬の塊でもある。 |

|

アドロ サバの女王/グラシェラ・スサーナ(1973,75)

当時は外タレとも言っていた外国人歌手。アルゼンチン出身のグラシェラ・スサーナは、一年に数人しかいない選ばれた存在である。歌唱力が日本人離れしているのは当前として、力で押し負かすのではなく、「誰もいない海」で魅せる静謐な歌い口は、むしろ日本人以上に日本語の美質にあふれている。このアルバムは優秀録音の典型で、アコースティック系のバンドの心憎い好サポートも相まって、どのシステムで聴いても深く破綻のない音が聴ける。しかし、Jensenのようなビンテージ設計のフィックスドエッジの俊敏な反応は、過剰なほどの緊迫感をもって迫ってくる。 |

|

キャンディーズ/ゴールデンベスト(1973~78)

1970年代のアイドルブームを大人になることなく綺麗に終わらせることができた見事な解散劇をみせたという点で、「普通の女の子に戻りたい!」という名言はどんな政治家の言葉よりも深く誰の心にも刺さった。その体当たりで疾走する姿をロックテイストでまとめたのが実は平凡なアイドルを凌駕できた隠し味である。このベスト盤の再生が難しいところは、歌手の軽い表情の変化をしっかり出す一方で、バックバンドの切れ味や録音毎に移ろうステレオ感など、レンズでいえば小さいピンナップ写真から大判の風景を取り込んだブロマイドまで、乱雑に壁にベタベタ並べたような結果になりやすい。ここが絶妙なバランスで破綻なく再生できるのが実に得難い資質なのだと思う。 |

使いこなしたいデジタル・ガジェット

これらのビンテージな技術をもつオーディオ機器・部品に対し、21世紀ならではのデジタル技術も使っている。

ヤマハの卓上ミキサーMG10XUは、もともとステレオ録音をモノラルミックスするために導入したが、これに付属するデジタリバーブも活躍している。モノラル録音ではバラツキの多い、録音会場の音場感を補完したり、足りない音の潤いを加えるために重宝している。気付いている人も居ると思うが、21世紀に入ってリマスター音源では適度にデジタルリバーブを使って音場感を加えている。それはモノラル録音でも有効である。

ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタルリバーブ(註釈は個人的な感想)

ステレオ録音のモノラル化をどういうやり方で処理しているか疑問におもうかもしれない。実はこの件は難問中の難問で、多くのベテランユーザー(特にビンテージ機器を所有している人たち)でも、なかなか満足のいく結果が得られないと嘆いている類のものだ。

ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、よく「ステレオ⇔モノラル変換ケーブル」として売られている良く行われている方法である。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。 ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、よく「ステレオ⇔モノラル変換ケーブル」として売られている良く行われている方法である。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

次に大型モノラル・システムを構築しているオーディオ愛好家に人気があるのが、ビンテージのプッシュプル分割トランスを逆に接続して、2chをまとめる手法で、巻き線の誤差のあたりが良い塩梅におさまると、まろやかなモノラルにできあがる。しかし、これもプッシュプル分割用トランス自体が戦前に遡る古い物しかなく、そのコンディションもまちまちで、当たりクジを引くまで1台5~10万円もするトランスを取っ換え引っ換えしなければならず、一般の人にはお勧めできない。ひどいときには600Ωの電話用トランスをハイインピーダンスの機器につなげ、高域を持ち上げて音がよくなると勧める店もあったりと、イワシの頭も信心からと言わんばかりで、何事も自分の耳で確かめなければならない。

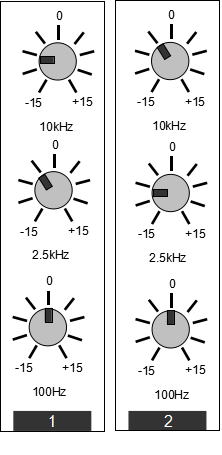

最後に私が実践しているのは、ミキサーの2chの高域成分をイコライザーで互い違いに3~6dBのレベル差を出して合成することで、昔の疑似ステレオの逆をいくやり方である。「逆疑似ステレオ合成方式」とでも名付けておこう。これだと情報量が過不足なくまとまって、高域の潤いも失われない。

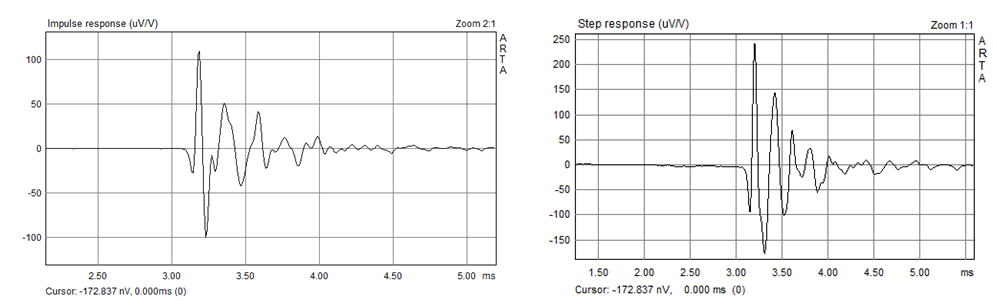

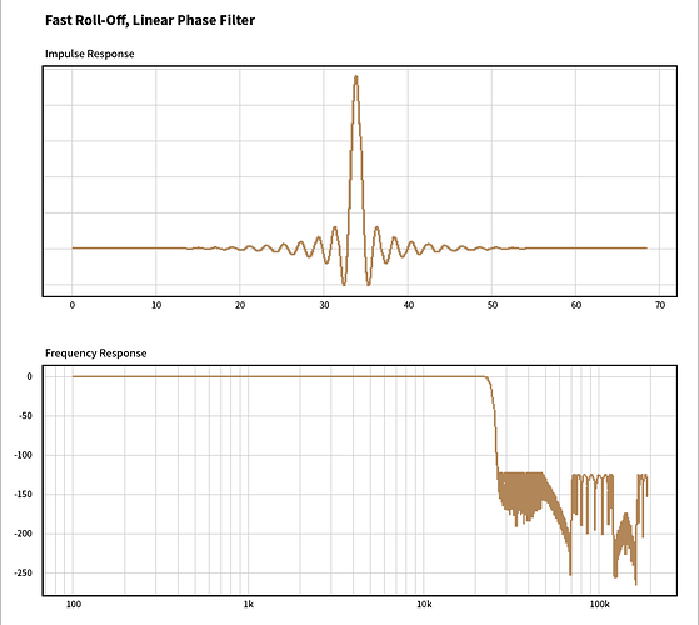

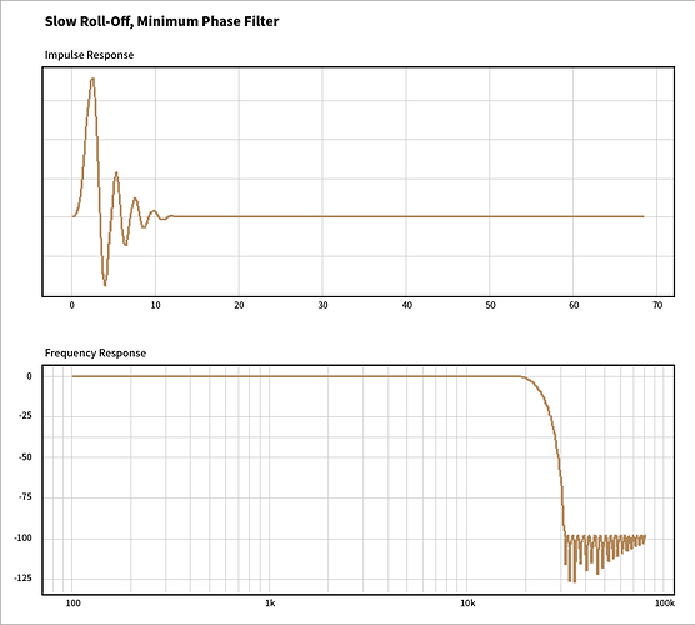

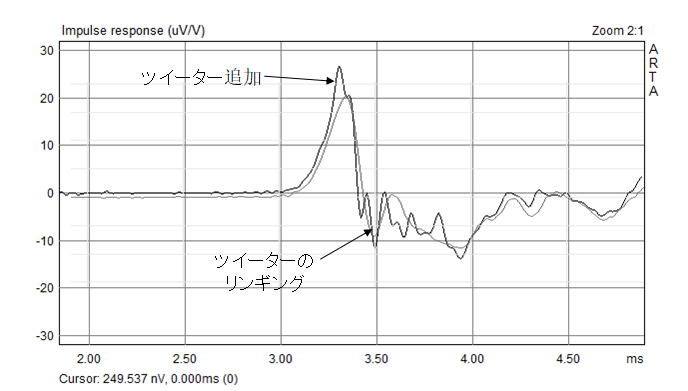

CDプレイヤーのLuxman D-03Xは、MQAオーディオ用にD/Aコンバーターのフィルターをスローロールオフに近いかたちにカスタマイズしており、従来のシャープロールオフのフィルターに比べ、音の立ち上がりでのプリエコーからくるデジタル高周波ノイズのザラサラ感を抑制し、クリアでスカーンとした出音をもってくれる。これは良質なアナログテープでは当たり前のものだったが、デジタルになって少しマットに曇ってしまった部分である。ビニール盤ではスクラッチ成分で補完されているものの、CDではギラギラ、キャンキャンと余計な音が混ざりこんで、それがデジタル臭い音と勘違いされてきた。

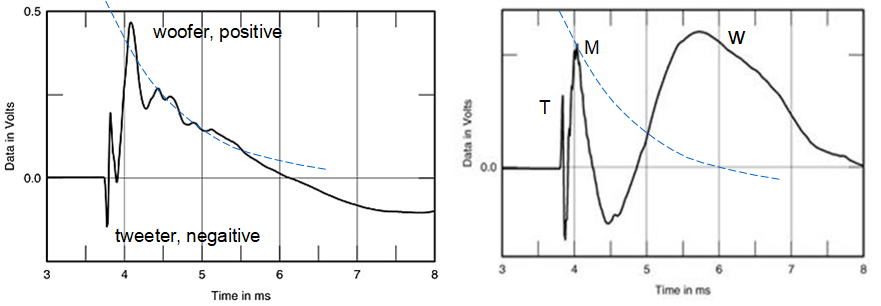

MQAに使われるスローロールオフ型フィルターのインパルス特性と自作スピーカーの比較

上述したサンスイトランスでも同じことが言えるのだが、無闇に周波数特性だけ伸ばすのではなく、音楽として何が必要で何が要らないのか、オーディオのスペックを自分自身で問うことが大切だと思っている。つまりオーディオ機器の性能を過信しすぎないことである。私は自分が聴く音楽を巡り巡ってオーディオ環境を整えてきた結果、100~8,000Hzのラジオ帯域でタイムコヒレント特性がきれいな1波形になるように磨いて、音響的にはコンサートホールの残響音と同じカマボコ型が自然なアコースティックであると悟った。つまり20~50Hzの重低音、10~20kHzの超高域は、ホールの暗騒音やアンビエントを狭いタコ部屋で再現するためにデフォルメされたものであり、それが収録されていない古い音楽が、レコードとして不都合なことは1ミリもない。私のオーディオは、その単純な事実にどれだけ素直に応じられるか、そのための道具なのである。

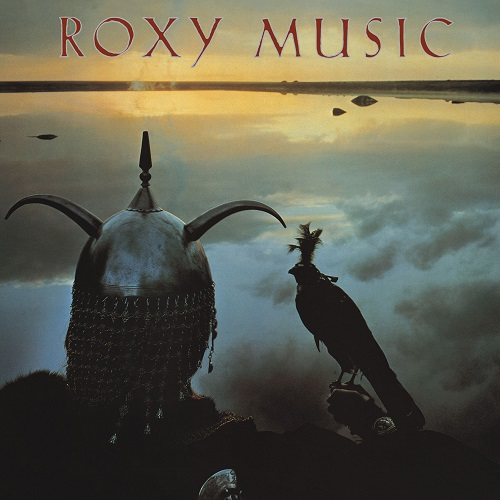

アナログもデジタルも人間の記録

録音方式がアナログからデジタルに移行して、何が変わったかというと、実はそれほど大きな違いはない。柔らかい音もタイトな音も、録音の腕次第言ったところだろう。不便だったのは1980年代で、単純にデジタル編集できるマルチトラック用のミキサーが無かったことが挙げられる。一方で、サンプリング音源を多用した作品の生まれる反面、肉と血が飛び出るような生演奏の収録もあって、私は後者のほうが好きだ。何よりも音楽のダイナミックな躍動感が、素材だけを切り貼りした音楽とは全く異なるからである。それはマルチトラック録音が始まった頃からそうだった。そしてJensenが生演奏のために開発されたスピーカーであったことも、こうした生演奏の味わいを本来の骨格へと整えてくれるのである。 |

|

アヴァロン/ロキシー・ミュージック(1982)

一介の録音エンジニアだったボブ・クリアマウンテンをアーチストの身分にまで高め、ニアフィールド・リスニングでミキシング・バランスを整える手法を確立したアルバムである。アヴァロンとはアーサー王が死んで葬られた伝説の島のことで、いわばこのアルバム全体が「死者の踊り」を象っている。実際に霧の遥か向こうで鳴る音は、有り体な言い方をすれば彼岸の音とも解せる。しかしこのアルバムを録音した後バンドメンバーは解散、誰しもこのセッションに関してはムカつくだけで硬く口を閉ざしているので、そもそも何でアーサー王の死をモチーフにしなければならなかったのか?と疑問符だけが残った。私見を述べると、どうも恋人との別離をモチーフにしたほろ苦い思いを綴っている間に「愛の死」というイメージに引き摺られ、さらにはイギリスを象徴するアーサー王の死に引っ掛けて「ロックの彼岸」にまで連れ去ったというべきだろう。この後に流行するオルタナ系などのことを思うと、彼岸の地はそのまま流行から切り離され伝説と化したともいえ、この二重のメタファーがこのアルバムを唯一無二の存在へと押し上げている。 |

|

吉松隆:メモフローラ 田部京子&藤岡幸夫(1998)

こちらは極上の新ロマン主義風の作品で、基本的にピアノ協奏曲の体裁をとっているが、そういうジャンル分けなどどうでもいいほど、音楽としての美しさが際立っている。まずは吉松作品の紹介に務めてきた田部京子のリリシズム溢れるピアノで、この澄んだクリスタルのような響きがないと作品が生きてこないような感じがする。それだけ精神的な結び付きの強い演奏で、単なるアルペッジオの連続する箇所でも、作品のリリシズムを外れることがない名演奏を繰り広げる。もうひとつは音楽監督に就任以来マンチェスター管に吉松作品を一推しした藤岡幸夫の目利きのよさで、フランス印象派風のパステルカラーのような管楽器の扱いといい、とても品の良いオーケストレーションを提示している。 |

|

ECHOSYSTEM/Madaga(2007)

私としては珍しくオーディオチェック用としてもお勧めの一枚で、フィンランド産のラテン・ジャズ・アルバムなんだけど、ダンス・エレクトロニカやクラブミュージックのカテゴリーに属する、というとかなりいい加減な感じに思えるかもしれない。しかしKimmo

SalminenとJenne Auvinenの正確無比なパーカッションの切れ味を一度味わうと、ほとんどのオーディオ・システムが打ち込みの電子音との違いを描き分けられないで、良質なBGMのように流しているのに気付かされる。ベースの唸りとリズムのキレまで出ると申し分ない。 |

|

平凡/ドレスコーズ(2017)

時代はファンクである。それが日常であってほしい。そういう願いの結集したアルバムである。本人いわくデヴィッド・ボウイの追悼盤ということらしいが、真似したのは髪型くらいで、発想は常に斜め上を向いている。というのもボウイを突き抜けてファンクの帝王JBに匹敵するサウンドを叩きだしてしまったのだ。大概、この手のテンションの高い曲はアルバムに2曲くらいあってテキトーなのだが、かつてのJB'sを思わせる不屈のリズム隊は、打ち込み主流のプロダクションのなかにあって、いまや天然記念物なみの存在である。JB'sのリズム隊はラテンとジャズのツーマンセルだったが、それにあやかって真似しようにも普通はできない。でもやってしまったのだ。

ジャケ絵は「オーディション」のほうが良いのだが、内容的にはこちらのほうが煮詰まっている。この後の数年間でスタンダード指向へと回帰していくのだが、志摩殿がリーマンの恰好して音楽の引き立て役に扮したいというのだから、アジテーションとも取れる素敵な詩もろとも立派に仕事したといえるだろう。映画人としては、田口トモロヲと共演できるくらいに、リアリストを発奮してほしい。 |

さて、私のケチでローファイでモノラルなオーディオ装置は、AMラジオで結ばれていた米独日のミッドセンチュリー時代の英知を組み合わせたものだが、1970年代までの家電製品の音響設計の伝統を正しく継承しているとも自負している。実際には、たかが昭和のホームラジオの音を再現するために、これだけのものを組み上げる必要があったのは、かなり高度なインハウスの電気設計者が居たと言う事実にあまり気付いていないのが残念だ。何を隠そう、彼らは製品ではなく文化を築いたということに最大限の敬意を払うべきなのだ。

|

【音楽を聴く道具としてのオーディオ批評】

オーディオ批評のテンプレを書くと、まずブランドストーリー、新しい電子回路の特徴、製品の見た目&出来栄えチェック、それから優秀録音での試聴インプレ。これらの手順は、モノ造りとしての価値を中心に置いたものだが、これは消費者の立場に立った「主婦の友」のような雑誌でも、同じような家電批評をしていた。耐久消費財とは名ばかりで、見た目が良くても張りぼてですぐダメになる家電製品も少なくなかったからだ。つまり、評価に値するものは、工業製品として由緒正しいものであり、買って損しないためのガイドブックなのである。

しかし、私の経験で言うと、世紀の名盤と言われるレコードは、録音として万全ではないものが多いように思える。つまり、サウンドとして癖があり奇異に映る新しい物事に遭遇した時の、ある種の驚きというか慌てぶりが、録音の乱れとして聞き取れるのだ。同じ意味でビートルズやフルトヴェングラーの録音をオーディオの評価に使うのは地雷を踏むようなものだ。共にアルバム毎の音質に幅があり、ファンの思い入れが強くて、冷静になど聴いてはいられないからだ。あえていえば誰も同じようにビートルズを聴いてはいないと断言もできよう。

例えば、2009年のリマスター盤祭りのときはアビーロードスタジオでB&Wのモニタースピーカーがオフィシャルだったからといって、同様の機材を集めた試聴会が開かれたが、おそらく誰もが自分のオーディオ装置とビートルズのアルバムとのミスマッチに共通認識があったと思われる。また2011年のフルトヴェングラーのSACD発売への過剰な賛辞も同様の印象で、リマスターがアビーロードから仏Art

&Sonに移った際のほぼ決定盤と言える丁寧な作業に対しては、通常のCDでの販売だったことから驚くほどの塩対応でスルーしている。

これらはオーディオ機器の性能でいう歪みや周波数特性といったこととは、全く次元の違う演奏の乱れであり、むしろオーディオの性能評価としてはノーカウントとされる事象だ。そこをなんとか、と拝み込んできたのが、私のオーディオ道楽の発端である。

ウルマンジャックの機嫌が悪い

さて、話を小生のオーディオ道楽に戻そう。小生は中学生になってテレビの歌謡番組を卒業した頃から、何に夢中になったかというとFEM東京(AM 810kHz)から流れる洋楽だった。夜8時からウルフマンジャックのガガ~ンという雷鳴とウワォ~~~ンと叫ぶ声で始まる1時間は、テレビのある団欒から身を引き、自分の部屋に引きこもって、まさに自分だけで音楽を楽しむ至福の時間であった。しかし、ステレオのチューナーから聞こえるAMラジオの音は、それはそれは酷い音だった。ツイーターに主導権を奪われ雑音を嫌うスピーカーゆえ、高音をバッサリ切り落として、潤いのない干物のような音。さすがのウルフマンジャックも犬の遠吠えそのものだった。そこで活躍したのが、ステレオよりもずっと格下(価格も1/10)のラジカセだった。

アメグラ世代の心を鷲掴みにしたウルフマンジャック

しかしラジカセがAMラジオの限られたスペックから、ウルフマンジャックの魅力を最大限に伝えるのには理由があった。そして、その理由に気付いたのは、オーディオ歴20余年経った30代半ばのことである。それはAMラジオの音声規格の元となっているボーカル域の再生にコツがあり、ラジカセはAMとFMの両方を違和感なく鳴らすために、AMラジオの音声100~8,000Hzをフルレンジ1発で再生し、FMラジオのHi-Fi帯域の10~15kHzをオマケのようなツイーターで補完する音響設計をしていたのだ。そして100~8,000Hzを再生するスピーカーはフルレンジではなく、エクステンデッドレンジと呼んでいたのである。

ちなみに通常のHi-Fiスピーカーは、ウーハーの分割振動(ビリ付くような歪み)を嫌って、1~2kHzで高域を切って、3~6kHzの中高域をツイーターに委ねている。これが何を意味するかというと、ボーカルの母音はウーハーで発し、子音はツイーターに分けて委ねることになる。つまり、母音から立ち上がる迫力あるウワォ~~~ンが、子音のタイミングがブツ切りでずれて、アホォ~~~としか聞こえないのだ。さらに悪いことに高域とのバランスを欠いたウーハーは100Hz以下の重低音のほうに浮気して、低能率&鈍重な発音でモゴモゴ重たくウ~ンウ~ン唸るだけで、何が楽しいのかさっぱり分からない。これで負け犬の遠吠えに聞こえる理由はハッキリした。

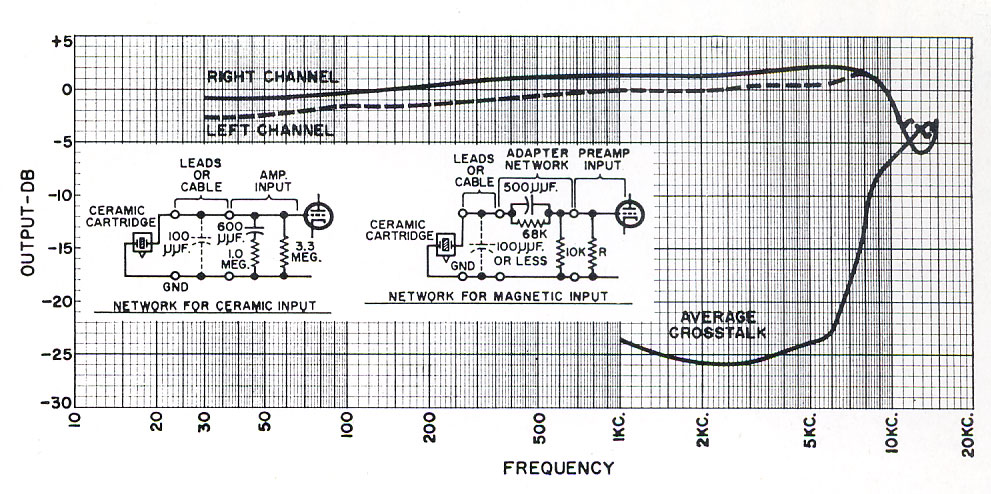

1970年代の日本のFMラジカセの周波数特性(基本はAMラジオ音声)

しかし問題はここからである。実はエクステンデッドレンジを用いたHi-Fiスピーカーは1960年代以降に途絶えていて、ラジオだけがかろうじて原型を留めているに過ぎなかった。つまり、エクステンデッドレンジ・スピーカーを基礎に据えた本格的なHi-Fi機器を聞こうにも、1950年代以前のビンテージ・ユニットを探すしか方法がないのである。かくいう吾輩も、JBL D130やIsophonの楕円スピーカーを物色したりしたものの、半世紀以上眠っていたビンテージユニットを気持ちよく目覚めさせるには苦労を強いられた。やはりビンテージユニットは欧米の出身ゆえに、湿気が多くてジメジメしていると機嫌が悪くて中域が曇ってしまうし、さらに癇癪(かんしゃく)を起こしてキリキリ歯ぎしりしだす始末である(D130をお使いの諸兄はお分かりであろう)。

しかし吾輩は諦めなかった。とうとうイタリアのSICA社でギターアンプ用スピーカーとして復刻生産しているJensenのビンテージ・シリーズを見つけたのである。そのなかで一番安いC12Rを選んだわけであるが、このユニットこそアメリカン・ジュークボックスの黄金期だった1960年代初頭に組み込まれていたレジェンド級のユニットだったのだ。マグネットこそ今どきの10cmフルレンジと同じであるが、フィックスドエッジによる機械バネを利用した中低域からキレの良い溌剌とした反応、そして小さいボイスコイルをフェルトで覆っただけの艶のある中高域とが巧くブレンドされ、ボーカル域をスッと一息で自然に鳴り響かせるチューニングを施してある。それを後面開放箱に入れるだけの、まったくプレーンな状態で鳴らすと、かつてラジカセで聞いた勢いのある音が蘇ったのだ。

ラジオから流れた旬な演奏

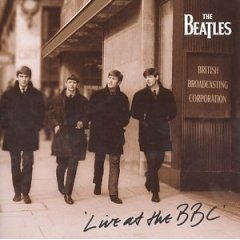

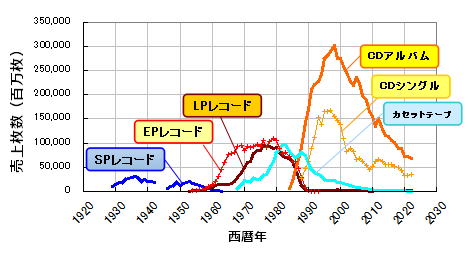

ラジオはテレビの出現する前のマスメディアと思われがちだが、1960年代においてもテレビの買えない世帯において中心的な存在だった。テレビと違って舞台セットや衣装の準備などが要らない速効性もあってか、最新の音楽情報もまたラジオが一番早く伝えたのだ。ただし放送そのものは番組の放送枠のみに限定され、そこに残された記録はレコードになって販売されるようなことはなく、粗悪な海賊盤が出回ることもしばしばだった。ところが1980年代以降には、財力を蓄えた著名なミュージシャンが自主レーベルを営んだり、ライブ音源などのアーカイヴを正式にブートレグ・シリーズとして公開するなどの動きが活発になり、ちゃんとミュージシャン本人の著作権を守るかたちでリリースされるようになった。しかしラジオ音源ゆえの問題として、それをオーディオ的に価値あるものと認めるためのメソッドが、あまりにもぞんざいに扱われていると言わざるを得ない現状がある。かつてのコンソール型ホームラジオぐらいの実力をもった音響技術が再考されるときが来ていると思う。 |

|

グレン・ミラー楽団&アンドリュース・シスターズ:チェスターフィールド・ブロードキャスト(1939~40)

戦中に慰問団を組んでノルマンデー上陸作戦のときには、勝利の旗印としてラジオからグレン・ミラー楽団が音楽を流したと言われるが、それはジャズがナチス・ドイツから有色人種による退廃音楽として排除されていたからでもある。白人のジャズ・バンドというのは、二重の意味で血統主義を否定するプロパガンダとなった。

カラーフィルムで撮られた映画「グレンミラー物語」があるために、ベニー・グッドマンやサッチモのように戦後も長い芸歴のように思いがちだが、これは1942年に楽団を解散する前のライブ音源である。タバコ会社のチェスターフィールドが提供した無料コンサートで、当時はラジオで放送されるコンサートでは観客からお金を取ってはならないという法律があり、これは抽選で入場券の当たった人が観衆となっているが、スウィングジャズの盛況ぶりも伝える記録となっている。

元がアセテート盤の復刻なので、ザラッとした感じがデジタルとの相性が悪いように感じるだろうが、そこをしっかり鳴らせるバランスを見つけるまで辛抱してほしい音源である。 |

|

メンフィス・レコーディングスVol.1/サン・レコード(1952~57)

戦後のロックンロールの発展史を語るうえで、ニューヨークやロスのような大都会に加え、メンフィスという南部の町が外せないのは、まさにサム・フィリップスが個人営業していたアマチュア向けのレコード製作サービスがあったからである。地元のラジオDJをしながら黒人音楽を正統に認めてもらうべく追力した人で、このコンピにあるようにエルヴィス・プレスリー、ロイ・オービソン、カール・パーキンス、ジェリー・リー・ルイス、ジョニー・キャッシュというスターたちのデビュー盤のほか、正式に会社として運営する以前に発掘したミュージシャンに、B.B.キング、ハウリン・ウルフなどブルース界の大物も控えていて、多くはサン・スタジオで録音したレコードを名刺代わりにキャリアを積んでいった。このシリーズはサン・レコードのシングル盤全てを復刻するものの1巻目にあたり、10枚組180曲という膨大な記録でありながら、そのどれもがジャンルの垣根を跳ね飛ばす個性あふれるタレント揃いであり、上記の大物スターはまさに玉石混交の状態で見出されたことが判る。元のリリースがSP盤なので、ハイファイ録音と勘違いすると少し面喰らうが、逆によくここまで状態よくコレクションしたものと感心する。 |

|

美空ひばり 青春アワー(1958)

美空ひばりがTBSラジオで持ってた「美空ひばりアワー」という番組で、芸能生活10周年という節目の年の記録でもある。リスナーのお便りコーナーでは、女学生が映画館への立ち入りを校則で禁止されてるなど、生活感のあるラジオらしい話題もあって面白い。あと、当時のSP盤を放送する際の音質も、トークとの違いで気になる点でもある。歌舞伎座での歌謡ショーの実況では、裏声、こぶしと入れ替わる七色の声は、ライブでも健在である。録音の帯域は狭いが、良質なモノラル音声に特有の中域に十分な倍音を含んでおり、これが抽出できるかが、この手の録音と長く付き合う試金石である。 |

|

ザ・ビートルズ/Live at the BBC(1962~65)

ビートルズが煩雑にライブ活動をしていた頃、BBCの土曜枠で1時間与えられていたスタジオライブで、これを切っ掛けに国民的アイドルにのしあがった。曲目はアメリカのR&Bやロカビリーのカバーが中心で、理由がレコード協会との紳士協定で販売されいるレコードをラジオで流してはいけないという法律の縛りがあったため。このためアメリカ風のDJ番組をやるため、国境の不明確な海洋の船から電波を流す海賊ラジオが増えていったというのは良く知られる話だ。ここでのビートルズは、若々しさと共にパフォーマンス・バンドとしての気迫と流れるような熟練度があり、いつ聞いても楽しい気分にさせられる。それとリボンマイクで収録した録音は、パーロフォンのようなデフォルメがなく、自然なバランスでバンド全体のサウンドが見渡せるように収録されている。ちなみに写真のメンバーが全てスーツ姿なのは、衣装ではなく当時のBBCへの立ち入りがネクタイを締めてないと許可されなかったから。 |

|

BBCセッション/レッド・ツェッペリン(1969,71)

バンドとしてデビューしたての頃の血の噴き出るような壮絶なセッションである。BBCはポップスのFMステレオ放送解禁にあたり、それまで海賊ラジオで活躍していた名物DJを集めて、その人脈を辿ってはレコードになる前の新曲をリークするという手法をとっていた。これはその一環であるが、当時は世界配信するために非売品のラッカー盤として出回ったといういきさつがあり、単なるスタジオライブというより、きっちりしたセッション録音の体裁をとっている。海賊盤も多く出たが、これがオリジナル・テープからの初のリリースとなる。

演奏のほうは、これがまたブルースロックの王道を行く一体感のあるヘビー級のサウンドで、真剣で居合を切るような、アウトビートでの引き算の美学が極まっており、まるで大地を揺るがすダイナソーのような畏怖を感じる。それは本来ブルースマンが持っていた精神的な緊張感だったのだが、それを電気的に拡声して恐竜のように巨大化してしまうには、細心の注意と瞬発的な筋力とが共存していなければ難しい。それだけ、叩き出す音のラウドさと無音のときの緊張感が等価で扱われているのである。

まさに原音そのものという表現を遥かに超えた迫力であるが、このサウンドを一体どれくらいの人が、股間から頭を突き抜けるようなリズムで聴けているのかと思うと、このCDの評価がリリースされた年月の差だけ後塵を喫しているのと同じもどかしさを感じる。 |

|

デビッド・ボウイ BBCセッションズ(1968~72)

デビッド・ボウイの第一期の最後を飾るジギー・スターダストのプロジェクトに至る軌跡をドキュメンタリー的に捉えた放送ライブの断片。この頃のBBCは、レコードを放送で流せない法律を逆手にとって、有能な若手にまだ未発表の楽曲をテスト的に演奏させるという奇策を演じていた。その数多ある若いミュージシャンのなかにボウイがいたわけだが、アレンジもほとんど練られていないままのスケッチの段階で、若者がギター片手に語りだしたのは、宇宙から降り立った仮想のロックスター、ジギー・スターダストのおぼろげなイメージである。それが段々と実体化して、やがて自分自身が夢のなかに取り込まれて行く状況が、時系列で示されて行く。当時のラジオがもっていた報道性をフルに動員した第一級のエンターテインメントである。 |

*****

20kHzは聴こえなくて正解

デジタル以降になって、20kHzまで聞こえないと高音不足だと断じる傾向が顕著になってきた。さらにハイレゾで40kHzまで拡張されたとき、それをコンピューターのように聞き分けられないと、オーディオマニアとしては失格のような強迫観念に囚われている。しかし、実際に聴いている超高域は、実音としては腑抜けなパルス性のシャカシャカ音であり、それはイマーシヴ・オーディオで言われている通り、先行音効果で定位感や奥行き感を演出するためのものである。では、その成分がないと音楽としてダメかと言うと話は逆である。ライブ映像と音楽をイマーシヴに一体化させるために、あらかじめリハーサルやレコーディングで録った録音のパルス成分を抜き出し、映像とタイミングを合わせて編集しているというのだ。カラヤン時代からマルチトラック&マルチアングルでの映像編集を率先して進めてきたベルリンフィルなどは、そうした化粧直しを抵抗なく実行に移す土俵が整っているといえよう。では、カラヤンとベルリンフィルが残した3種類のベートーヴェン交響曲全集で、どれが一番優れているかというのは意見の分かれるところだろう。高域が伸びてパルス成分がより繊細に再現できたから演奏が良くなった、なんて評価は誰も下していないのだ。むしろカラヤンの自意識過剰なところが、どんどん浄化されてピュアな作品提示になっているとみていい。そしてそれは、その後に他の指揮者が振ったベルリンフィルの演奏とも違うものとなっている。

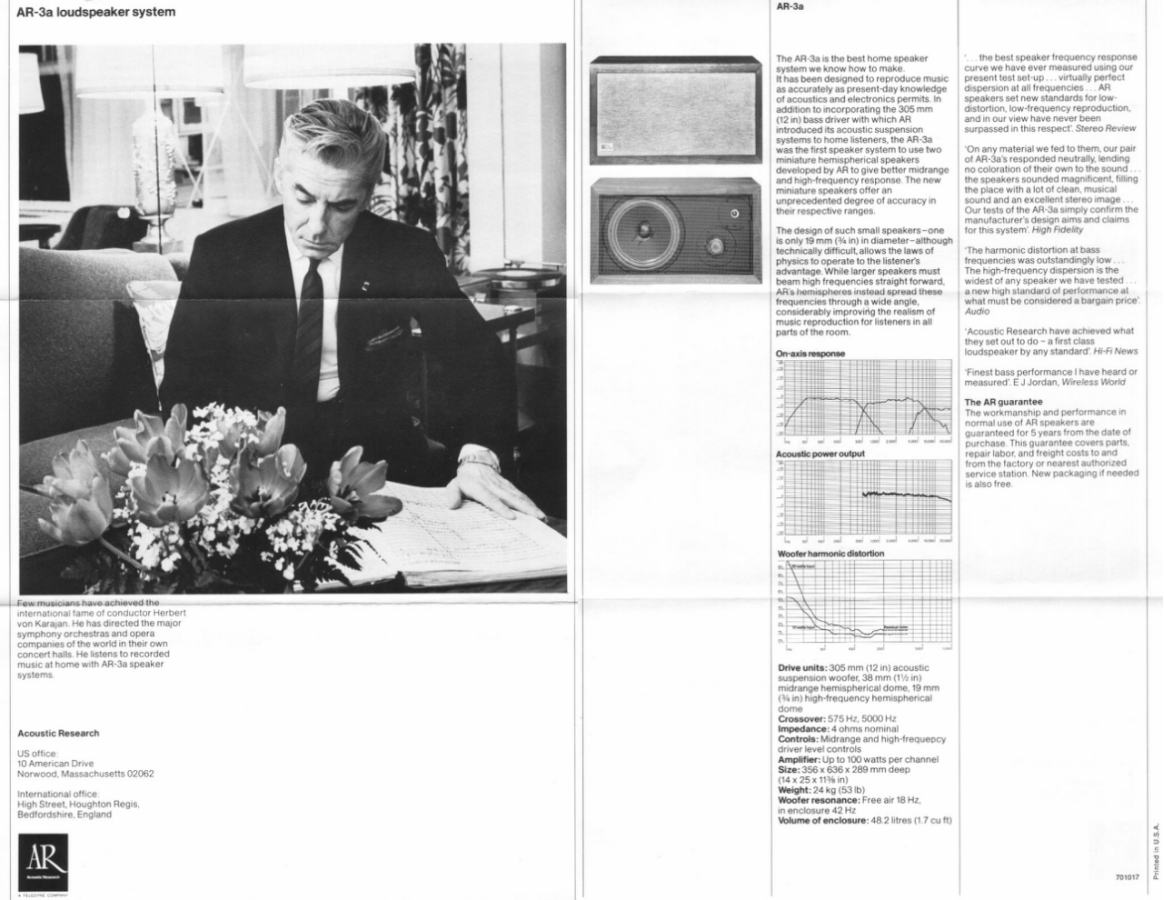

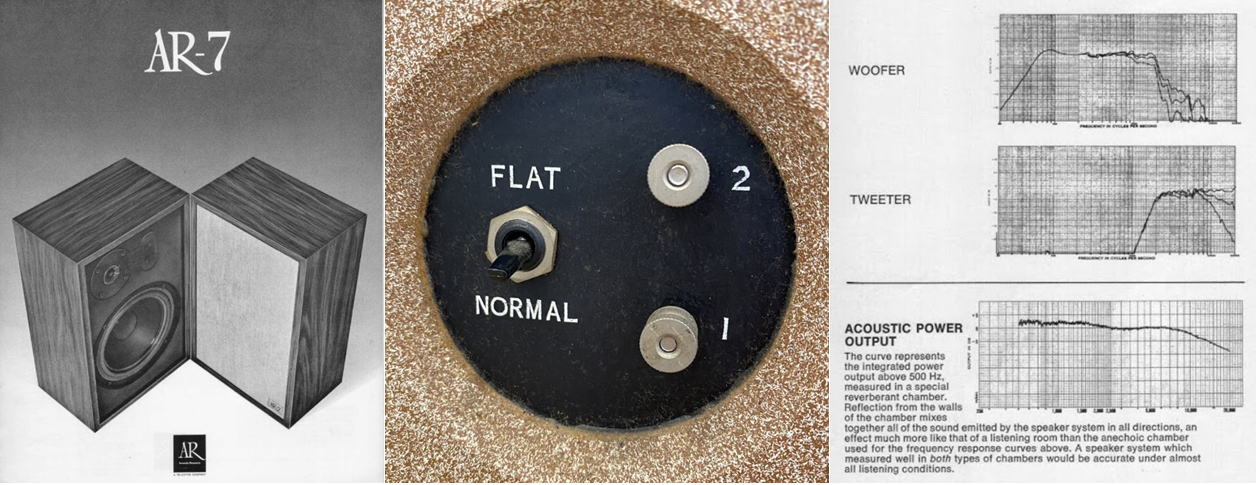

カラヤンとベルリンフィルの最初のベト全の頃に激推ししたAR-3a

結論をいえば、録音が新しくなるにつれてベルリンフィルの音が正確無比なまま残されているというよりは、演奏スタイルの違いのほうがより克明に刻まれているのである。この考えを極端に述べていたのは、奇演で知られるピアニスト アファナシエフだが、彼はベートーヴェン交響曲全集はメンゲルベルクとトスカニーニがあれば他はいらないと放言した。ベートーヴェンの解釈として両極端を知っておけば、その間は自ずと予想が付くというのだ。オーディオの進化と呼ばれるスペック競争での違いを語るよりも、より多くの情報がレコードには古くから備わっており、そこを聴くことに集中できるオーディオ環境こそが、本当に必要なことだといえるのだ。

ベト全は世に数多あれど生涯に残せる数はそれほど多くない

20世紀クラシック作曲家の肖像

クラシック音楽でも特別なのが、作曲家の自作自演だと思っている。これは自分の思い込みでもあるのだが、一般には楷書でスラスラと文書を書くように味気ない演奏が多い。しかし、何というかそのライフスタイルとの自然な関係が、けして妥協の産物というわけではないところが面白いのだ。同じ絵画でも、大きな美術館で眺めるのと、サロンで作家と語らいながら観るのとでは、全く印象が違うのと同じではないだろうか。こうした記録が時代を超えて聴けるのはレコードの持つもうひとつの魅力でもある。 |

|

レハール&タウバー/オペレッタ名場面集(1926~34)

近代オペレッタで最も成功した作曲家レハールと、ウィーンの宮廷歌手だったリヒャルト・タウバーは共演の機会も多く、タウバーが英国に亡命し、レハールがベルリンに幽閉され筆を折った後も、二人の友情は晩年まで続いた。これはその蜜月の頃の記録で、フランス語のメリー・ウィドウから始まり、微笑みの国、ジプシーの恋など、本当は嬉れし恥ずかしの初恋の味のようなはずなのに、何か別れを惜しむような甘く切ない調べが連綿と続く。クラシックと言えども時代の空気が刻印されているのだ。 |

|

バルトーク/ピアノ録音集(1929-45)

フランツ・リスト・ピアノ・コンクールに出場するほどのピアノの名手だったバルトークがプタペスト、ロンドン、アメリカと住居を移動しながら残した録音の全体を網羅したフンガトロンの意地を感じる6枚組CDである。最初にヴェルテ=ミニョンのピアノロールの録音(これは普通にテープ収録)から始まり、その後にSP盤の復刻が続くが、ちゃんとトーンを合わせて丁寧に復刻していることが判る。このアンソロジーの面白いのは、自作自演だけでも初期の「アレグロ・バルバロ」から晩年の「2台のピアノと打楽器のためのソナタ」まで器楽作品の変遷を画いている以外に、コダーイと共同で編曲したハンガリー民謡集なども律儀に網羅している点である。こちらはカントループ編曲オーヴェルニュの歌とやや似た趣があり、バルトークのピアノが絶妙なルバートを交えて非常に雄弁に背景を画いている。 |

|

ストラヴィンスキー自作自演集

晩年の隠居先にしたヴェネチアとほど近い、スイス・イタリア語放送局に招かれての自作自演プログラム。戦後に世界中を駆け巡り、老年になっても録音機会の多かった作曲家だが、3大バレエばかり選ばれる大舞台とは違い、ここでは中期の新古典主義の作品をまとめて演奏している。リハーサルではフランス語を使いながら、アクセントを丁寧に指示しつつ、自らの音楽言語を組み上げていく様が聴かれる。結果は、イタリアらしい晴れ晴れとした色彩感のあるアンサンブルで、ブラックの静物画のように、デフォルメを巧く使ったキュビズムにも通底する、明瞭なフォルムが提示される。これは米コロンビア録音での緑青色の冷たい雰囲気とは全く異なるものだ。招待演奏のときのような燕尾服ではなく、ベレー帽を被る老匠の写真は、どことなくピカソに似ていて微笑ましい。 |

|

ショスタコーヴィチ&プロコフィエフ チェロ・ソナタ

ロストロポーヴィチ/作曲家&リヒテル

ショスタコーヴィチは28歳のときの若い頃の、プロコフィエフは59歳の晩年の作品で、どちらもソ連を代表する作曲家の比較的マイナーな曲だが、純粋な器楽曲としてよくまとめられた内容をもっている。ともかくショスタコーヴィチの透徹したピアノ伴奏が作品のモダニズムをうまく表出しており、限られた構成でもシンフォニックな味わいと陰鬱な感情とのバランスが完璧に取れている。プロコフィエフのほうは、童話を孫に読んできかせるような優しい表情が印象的で、雪解け期の情況を反映しているように思える。昔に海賊盤LPで聴いて印象に残ってた録音だが、1990年に正規盤としてCDで出たのを購入したが音質の差は歴然としている。 |

|

プーランク自作自演集

プーランク自身がピアノ伴奏をした室内楽曲集で、オーボエとファゴットのための三重奏曲(1926)から晩年の傑作フルートソナタ(1957)まで、フランス勢の演奏家に囲まれて和気あいあいと演奏している。この時代のプーランクは、作曲人生の集大成とばかりオペラの作曲を手掛け、そちらの録音のほうも結構いい感じで残っているのだが、個人的にはパリの街中にあるアパルトマンをふと訪れたようなこのアルバムの親密な雰囲気が好きである。プーランクのピアノは、米コロンビアでのストイックなピアノ独奏とは違い、ペダルを多用した緩い感じのタッチで、少し哀愁を帯びた表情が何とも言えず愛くるしい。ちなみにさり気なく飾ってあるジャケ絵は、ホアン・ミロがカンタータ「仮面舞踏会」(1932)のこの録音のために描いてくれたオリジナルデザインである。 |

|

メシアン:アーメンの幻想/作曲家&ロリオ

オルガンの名手だったメシアンだが、ここではロリオ夫人との連弾での登壇である。作品としては戦時下での暗雲とした緊張感の強いものであり、初演もシャルパンティエ画廊というサロンで小規模に行われた。同じ時期の作品としては「世の終わりのための四重奏曲」のほうが変則的な構成である割には演奏機会が多いのに対し、「アーメンの幻想」は神秘主義と技巧的な難しさが交錯して、あまり演奏機会がない。ところで、この曲は当時まだ学生でメシアンのクラスに入りたてだったロリオ夫人との馴れ初めの曲であり、当然その後のメシアンのピアノ曲の良き理解者であり紹介者となったわけだが、この録音時点では正式に結婚はしていなかった。そこに火花飛び散るような緊張感が生まれるのは、ある種の使命感に追われた記憶が強いからだろう。宗教的というと霞を喰っているような聖人と天使が舞うように気楽なものと思われがちだが、メシアンの描く天使はオペラ「アッシジの聖フランチェスコ」のように恐るべき力を持った存在であることも記憶に新しいことだと思う。 |

|

デュリュフレ:レクィエム/作曲家&ラムルー管

エラートの場合、ミシェル・コルボが大量に古今東西のレクイエムを録音していることから、どうしても影に埋もれがちだが、この自作自演は第二次世界大戦を生き延びた人たちの思いに溢れた演奏となっているように思える。ともかく最初の序唱でグレゴリオ聖歌が流れるなか、徐々に感極まって世界終末の審判のラッパの音が鳴り響くとき、その時代の人が感じ取った救いの意味が深く胸に突き刺さるのである。それは単なる戦争の終結ではなく、人間のもつ残虐性が様々な形で露わになった20世紀において、これを根源的に浄化できるのは、天から下されるただひとつの力でしかないという恐るべき選択を願っているからに他ならない。ほぼ同じ時代にトスカニーニがヴェルディのレクィエムで見せつけた暴力性と一種のカタルシスとは違うかたちで、デュリュフレの本来の曲想からかなり拡張されたかたちで示される。大オーケストラだから大味で力で押しまくるというのではなく、この作品が置かれたコンテンポラリーな時事が重なって響き合っている様子が記録されている。 |

|

ブリテン:セレナードほか/作曲家&ピアーズ

20世紀のイギリス音楽を代表する作曲家のひとりブリテンのテノール独唱曲だが、いずれも盟友ピーター・ビアーズのために書かれたといっても過言ではないほど、精神的な結び付きが強い演奏である。英文学の学者が多い日本において、こと歌曲となるとドイツ語に大差を付けられるのだが、このような400年に渡る詞華集ともいえる立派な作品があるのだから、大いに宣伝してしかるべきだが、なかなか巧くいかないものだと思う。

保守的な書法ゆえ、ケンブリッジ大の現代曲の講義で「牛糞派」と揶揄されたが、作曲家本人はことのほかこのニックネームが気に入ったらしく、他の同僚とよくこの話で盛り上がっていたという。このジャケ絵でも、オールドバラ音楽祭の合間に、草原を二人で仲睦まじく歩く姿など、なんとも優雅で絵になる光景である。 |

|

モンポウ:ピアノ作品集

19世紀末から20世紀後半までに生きたスペインの作曲家だが、いわゆるアヴァンギャルドではなく、20世紀初頭から作曲スタイルを全く変えずに引きこもってしまった人である。特にフォーレの音楽に心酔していたことでも知られ、その沈黙の深さは晩年に残した自作自演のピアノ曲に現れており、スペインのもつ神秘性を最もうまく表現している。孤独で瞑想的というと、音楽表現にはむしろ向かないように思うが、それを自然とやってのける偉大な精神の軌跡でもある。 |

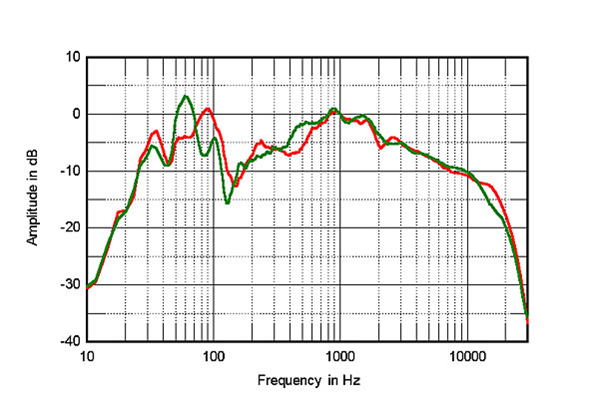

ちなみに、CDの開発時期はFM放送(50~15,000Hz)が音楽業界のマーケティングの勝敗を支配していたため、ほとんどの録音エンジニアは16kHz以上を楽音として必要ないとコメントし、CD規格も20kHzまでで十分だと踏んだのである。ところが、いざ市場にCDが出てしまうと、20kHzまで再生できないオーディオ製品は落第点を食らうという強迫観念にかられ、あろうことかデジタルノイズまで再生することを容認してしまったのだ。まずCDプレーヤー内部のアナログ部分は、周波数特性を狭めるようなプリアンプなどの回路は排除され、抵抗器だけでIV変換するようなことが流行した。このことでDA変換したそのままの平坦な信号がパワーアンプに繋がれ、シャープロールオフのデジタルフィルターから生じるポスト&プリエコーのデジタルノイズもピュアに再生するようなことになっていったのである。これに拍車をかけたのが、デジタル対応したイギリス製高級スピーカーで、20kHz近傍でハードドームツイーターに共振峰をつくって、ハレーションを起こして聴覚を麻痺させるような手段に出たのだ。逆に、この帯域をあまり含んでいないアナログレコードを再生する際には、CD再生に特化したギラついた音で面食らうわけである。このように1990年を境に、アナログレコードは廃止され、超高域のパルス性ノイズで特徴づけられるデジタル音源とその再生機器だけが闊歩する時代になったのだ。私には進化ではなく突然変異だと思えてしょうがない。

左:1980~90年代に多かったシャープロールオフ・デジタルフィルターのポスト&プリエコー

右:最近増えてきたスローロールオフ・フィルター(プリエコーがない、MQAで採用)

1990年代の高級ハードドームツイーターの周波数特性(20kHz付近に激しいリンギング)

高級ハードドームツイーターのインパルス応答(左:入力、右:出力)

デジタル録音でレパートリーが拡張されたクラシック音楽

デジタル録音になって一番変化があったのは、一時的にデジタルミキサーの開発が停滞したことにより、録音機材がシンプルなダイレクト収録をする小規模なレーベルが増えたことだった。デジタル録音に一番乗りしていたデンオンはともかく、BISやハイペリオン、シャンドスなどは、この時期に興新したレーベルとして、今では大手レーベルに負けない継続的なリリースをしている。そしてもっと特徴的なのは、ナクソスやブリリアントなどのように、名曲名盤主義から脱して、珍曲迷演とも言えるようなクラシックのレパートリー拡充の大きな海原に漕ぎだしてしまったことである。これに古楽の演奏を加えれば、全く未知の楽器の音色まで再生する能力が問われ、従来の仮想サウンドステージを再現するステレオ技術は、どの録音もスタンウェイやストラディバリウスのような音色しか出せない過去のレガシーになった。この手のサテライト・レーベルは、大手のようなミキシングスタジオを持たずに、録音現場でヘッドホンでノイズやバランスを確認するだけなので、従来のモニタースピーカーでのサウンドメイキングは通用しないのだ。この状況に正面切って応えられるオーディオ機器の選択は難しいのだが、意外にも古レンジのエクステンデッドレンジ・スピーカーや真空管アンプが相性が良いのは、マイクをアンプに直繋ぎして拡声していた時代とオーバーラップするからだろう。 |

|

フォーレ宗教曲集/La Chapelle du Quebec(1989)

レクイエムのほかになかなか聴く機会のないラテン語モテットを、カナダの団体が小構成の合唱で歌いあげている。作風としては独唱を含む女子修道会寄宿学校などのアマチュア向けの小品であり、生活の安定のため引き受けていたとされる聖マドレーヌ寺院のオルガニストの肩書に相応する質素なものである。そこには教会関係者への音楽のレッスンという副業もさらに呼応していたかもしれない。本職がパリ音楽院楽長に移って以降はこのジャンルでの作曲は途絶えていくからである。そういう意味ではこのモテットたちは礼拝という実用の目的から離れて存在していたと思われ、リスト晩年の宗教曲とほぼ同じような感じに秘め置かれていたといえる。

ここではカナダで広範に広がった聖ウルスラ会との関連で、パリのような大都会とは異なるかたちでフォーレの姿が伝わっていた可能性が伺える。それは単純に大作曲家が身寄りのない兄弟姉妹に向けた平等な眼差しであり、作品そのものの価値とは全く異なるコミュニケーションの豊かさである。「赤毛のアン」の舞台は英語圏のプロテスタント地域だが、ケベック州と隣り合った地域での女子高等教育についての偏見のなさは共通しているのだ。伴奏に用いられているのが、ジャケ絵にある足踏みオルガン「ハルモニウム」で、澄んだハーモニーでさり気なく歌を支えており、家庭的で親しみ深い雰囲気で満たしてくれる。 |

|

マーラー:交響曲4番(室内楽版)/リノス・アンサンブル(1999-2000)

20世紀初頭にシェーンベルク率いる新ウィーン楽派が、当時の「現代曲」を中心に演奏するために起こした「私的演奏会演奏会」のプログラム用に1921年に編曲されたもの。このコンサートのために154作品がレパートリーされたというから、これはまさに氷山の一角に過ぎないのだ。師と仰いだマーラーの没後10年であると同時に、この演奏会の最後の年でもあり、ウィーン世紀末の残り香を漂わせながら、儚い天国への憧憬を画いた作品像が、第一次大戦で崩壊したヨーロッパの亡骸をいたわるような、どこかグロテスクな感覚もある。一般にシェーンベルクの室内交響曲が、マーラーの肥大したオーケストレーションへのモダニズムの反動だと言われるが、この編曲を聴くと最低限の構成で同じ効果のある作品を狙っていたことが判る。なんたってこの頃のシェーンベルクはウィーン大学で作曲の教鞭をとっており、単なる反体制的な芸術家とは違うのだ。論争的になったのは12音技法に走ったときからで、その頃の芸術家としての姿勢が預言的に存在していたかのように描かれるのは、残された作品像を見誤る原因ともなる。カップリングはシェーンベルク編曲の「若人の歌」で、こちらはピアノ伴奏でも十分な歌曲なので、構成の間引き方も自然に聞こえる。 |

|

フルート、ヴィオラ、ハープのためのフランス室内音楽

Talitman, Fregnani-Martins, Xuereb

この構成はドビュッシーのものが超有名で、それが初めてだったようなことを言っている人が多いが、ここはハープ専門レーベルだけあって、デスヴィーニュ、デュポア、ロホジンスキ、ティリエと幅広い世代の楽曲を発掘している。しかし、ラヴェルとの論争の渦中にあったデュポワでさえ、あっちの世界のアンニュイな時間の流れを作り出しているところをみると、そもそも印象派というものさえも不確かな定義なのだと思ってしまう。ともかくフランス風の牧歌的な魅力に満ちたアルバムである。 |

|

ショパニアーナ/福田進一

フランスのサロン音楽を先導したショパンのピアノ曲を、近代ギター奏法の父タレガが編曲したアルバム。これがなぜ古楽かというと、編曲者のタレガが所有していた1864年製作のギターで演奏しているからで、立派なオリジナル楽器での演奏である。これがまた見事にはまっていて、トレース製ギターの暗く甘い音色が功を奏し、夜想曲などは恋人の部屋の窓の下で結婚を申し込むメキシコのセレナータそのもの。実に静かでエロティックである。 |

|

フランス・バロック・リュート作品集/佐藤豊彦

17世紀パリのバロックといえば華やかな宮廷文化を思い浮かべるだろうが、このアルバムの楽曲は驚くほど質素で、曲目も「Tombeau=墓碑」をもつものが多い。それを1613年から伝わる南ドイツ製リュートを使って演奏するという、とてもとても渋い企画である。実際の音なんて想像もつかないが、音のひとつひとつに何とも言えない陰りがあって、コアラのような優しい佐藤さんの面持ちとも不思議と重なり合ってくる。楽器がもつ特性を自然にうけとめ、音それ自身に語らせようとする手腕というのは、禅や風水にも似た東洋的な宗教感とも織り重なって、アラブから伝わったというリュートのもつ数奇な運命とも共鳴しているように感じる。 |

|

テレマン・6つの四重奏曲/有田・寺神戸・上村・ヒル

フランスの片田舎にある小さな聖堂でB&K社製の無指向性マイクでワンポイント収録した古楽器の四重奏。イタリア風コンチェルト、ドイツ風ソナタ、フランス風組曲と、国際色豊かなテレマンらしいアイディアを盛り込んだ楽曲だが、ともすると標題的な外見に囚われて楽曲構成でガッチリ固めがちなところを、日本人の古楽器奏者にみられる丁寧なタッチで音楽の流れを物語のように紡いでいくさまは、自由な飛翔をもって音を解放するスピリチャルな喜びに満ちている。

録音の観点でいうと、残響豊かな聖堂での録音なので、まず楽器の適切な距離を保ちながらエコーに埋もれず再生できているか、バロック・バイオリンの線の細さと、フラウト・トラヴェルソのフワフワした毛ざわりとが、対等の立場で対話できているか、など様々なことでチェックしている。 |

|

ブクステフーデ:オルガン曲全集/Byne Bryndorf

ブクステフーデの故郷デンマークの新旧のパイプオルガンを、6枚組でそれぞれ異なる楽器で演奏したCD-BOXで、どんな規模のオルガンからでもブクステフーデの宇宙的な音の建造物を引き出すことに成功している。私のようなモノラル派がパイプオルガンの録音を聴くなんて無謀だと思うだろうが、実は中域での音色の変化の分かりにくいスピーカーでは、どのオルガンを聴いても同じに聴こえて、楽器の大小さえ分からないことが多い。ベダルの踏むタイミングさえ分からないウーハーは数多有るし、クイントが鳴らないとパイプオルガンらしくないと勘違いする人も少なくない。巨大なバロックオルガンでも、リュックに子供を背負うような小オルガン(リュックポジティーフ)を抱えているぐらいなので、その意味では歴史的に重層されたストップ数に見合う表現の幅広さが、大オルガンの魅力でもあるのだが、そこに行き着くまでの歴史が相当に重たい楽器ともいえよう。一時期バロック時代のパイプだけ残してレストアすることが流行ったが、ロマン派のパイプも歌唱力の上がった会衆賛美との調和に欠かせないものだと、段々と周知されるようになった。私たちが聴く歴史的パイプオルガンとは、星空の光が何万光年も彼方から地球に届いているような、複合的なハーモニーなのである。 |

*****

歌謡曲を正確な発音で味わう

オーディオであまり議論されずに忘れられているのは、日本の歌謡曲における中域のクリアネスの重要性である。この帯域を分割することなく、一筆書きでスラスラ描けないオーディオは、おおよそ歌謡曲には向いていない。この点については、アジア系言語に特徴的な喉音のニュアンスが豊富なことが挙げられる。喉音は母音の語尾を変化させる発音で、800~1200Hzに集中し、歌の音程とは別に発音される。対して、欧米の言語は子音にニュアンスを集めており、2.5~6kHzに集中する。このことの違いは、スピーカーのクロスオーバー周波数を1~3kHzに置くことが多いことと関連性があり、欧米の言語体系から喉音のニュアンスは意味をなさないものと解される。実はこの喉音のニュアンスを明瞭に出していたのがラジオなどで使用されていたフルレンジ・スピーカーだった。実際には低域の100Hz以下は抑えられ、高域も20kHzまでは伸びていないエクステンデッドレンジ・スピーカーが使われていたのだが、低域がブーミーだと胸声が強くてモゴモゴするし、10kHz以上の超高域はFM放送でもノイズに埋もれていることが多い。代わりに中高域の分割振動が大きく、大音量ではギスギスと音が割れる現象が起きるため、アンプの出力も2~3Wに抑えられていた。しかし、それが日本語の歌謡曲の機知に富んだ表情を伝えるために試行錯誤された結果だとは、残念ながらオーディオ批評家の誰も気付けなかったのである。

日本のポップスシーンは極彩色

カレッジフォークからインディーズまで、日本のポップスは一見借り物のような体裁をもっていながら、実は海外のように流行や売れ線でショウビズを乗り切るプロダクション方式から脱線した、個性的な歌が数々生まれてきた。これにフレンチ・ポップスやスカンジナビア諸国などのヨーロッパ周辺地域が加わると、日本語の歌とはスタイルやジャンルに囚われない自我の確立と深く関わっていることが理解できよう。これだけ音楽スタイルが異なるのに、一貫したメッセージを届けようとするパッションを受け止めるだけのポテンシャルがないオーディオ機器は、歌心を理解せずに軽く見がちだったことに反省することになる。 |

|

トワ・エ・モア ベスト30(1969-73)

とかく歌謡フォークと揶揄されながらも、ボサ・ノヴァのテイストをいち早く取り入れた洒脱な雰囲気が魅力のデュオ。この60年代とも70年代ともとれない、時間が止まったような隙間感覚が、後に70年代風と呼ばれるアンニュイな場所を切り開いたのは、全くの偶然だったのだろうか? 流行に押し流されやすい音楽シーンで、立ち止まることの意味を教えてくれる稀有な存在でもあった。このベスト盤は、シングルAB面をリリース順に並べて収録しており、アルバムとは違ったアナログっぽい音質を伝えている。 |

|

恋人もいないのに/シモンズ(1971)

大阪出身の清潔さ1000%の女性フォーク・デュエット。有名な表題曲のほかに、瀬尾一三、谷村新司が曲を提供するなど、この時代にしか為しえない贅沢な布陣で2人をバックアップしている。録音はジャケ絵そのままの「お花畑」状態のソフトフォーカスで、マンシーニ風の甘いストリングス、ポール・モーリア風のチェンバロまで登場する。このエコー感タップリの音場は、今のステレオ機器で聴くと、ボーカルは奥に引っ込み、直径1mを超えるビックマウスになるという、とても初歩的なところで躓いてしまう。当たり前だがモノラルでは、この難所を軽々と乗り越えてしまう。そもそも喫茶店風の風合いが得意な組み合わせであるので、これはこれで耳が自然に受け入れてしまう。 |

|

「さよならを教えて」(1968年)/フランソワーズ・アルディ

ゴダール映画の女優としても活躍しながら、時代に流されない独特な語り口でモノローグ的にまとめたアルバム。ややアンニュイな雰囲気で流れる楽曲は、ちょっと聴きだとオサレ系のフレンチ・ポップスと同じ文脈で考えがちだが、五月危機の只中にあったフランスの混沌ぶりを思うと、単なるゲンズナブール男爵のマネキンではないことはすぐに判る。やや深めのエコーに隠れた素顔は、単に美しい思い出のようにピンボケのお花畑ではなく、まるで別れ際に雨の中のガラス越しにみる恋人のような、おぼろげでいて印象深い切なさに満ちている。それは理解してあげられなかった心の傷への後悔が一気に押し寄せるような瞬間でもある。 |

|

み空/金延幸子(1972)

歌手の個性があまりにも強いため、この演奏のバックに「はっぴいえんど」のメンツが参加していることには、あまり言及されない。URCならではのアングラな時間が流れるが、はすっぱな純情とでも言うような、野草のつぶやき声が集められている。時折聞こえるアコギにビブラフォン(木琴)という組合せは、アフリカン・ポップスの先取りでは?

と思われるくらいアッケラカンとしていて、自由っていいなとつくづく感じる。 |

|

ベスト・オブ・カルメン・マキ&OZ(1975-77)

ともかくどんな日本人男性ボーカルよりもロックっぽい歌い方をキメてくれるのが、このカルメン・マキ様。そしてジャニス・ジョプリンを聴いて、それまでのキャリアを見直し挑戦したのがこのバンド。確かにブルースの歌い口を一端消化したうえで、ドロドロに濃い歌詞を叩き込んでくる。

しかし、バンドとしての実力は、日本では珍しくプログレの楽曲をしっかりと提供してくれた点にあり、ワーグナーばりのシンフォニックなコード進行、オカルト風の荒廃した詩の世界もあって、ともかく他と全くツルムということのない孤高の存在でもある。デビュー時は寺山修司の秘蔵っ子として登場したが、自分なりの納得できるかたちでこうして表舞台に出てきたのは、自分を信じるということの大切さを教えてくれる。そうこうしているうちに、音速突破とともに空中分解したように解散した。存在自体がロックという感じもある。 |

|

荒井由美スーパーベスト(1972-76)

ニューミュージックの旗手となったユーミンだが、フォーク歌謡から脱皮していく過程を知るうえで、このシングルカット集はとても重宝する。本来の資質は歌詞の巧さにあるが、ちゃんと再生すると何よりも伴奏陣の巧さが光る。失礼な言い方だが、あの声でちゃんとセッションバンドと駆け引きしているのである。歌伴のテイクにボーカルブースでカラオケを吹き込むのとは全然違うのは明らかだ。時折、10歳若い妻に「昔、恋人と聞いてたでしょ?」と訊かれるが、オレはそれほど歳じゃない! と言い張ることにしている。多分、1990年代のヒット曲と勘違いしているのだろう。それくらいエバーグリーンな歌である。 |

|

中島みゆき:Singles

「失恋歌の女王」と言われたポニー・キャニオン時代のシングルをまとめた3枚組。多くの人は「時代」だけカラオケでリクエストするのだろうが、聴きどころは高度成長期の未来志向に萌えたった昭和ではない。末期的な売れ線を演じた最後の負けっぷりといい、そこまで追いつめられる過程を辿るにしたがい、アイドル全盛時代に破滅する役どころ(白雪姫の悪の女王?)を降りることなく演じきっていたのだと思うと、アーチストたる人には売れないことにも意味があるという不思議な感慨に包まれる。

この時期にオールナイトニッポンのパーソナリティを務め、そちらの人気と入れ替わるようにレコードのセールスが落ちていくことも、何かのギャップを感じていただろう。つまり素のままで十分に人の心を掴むものを持っていたのに、何かが見逃されていたのだ。ほとんどの録音が昭和風のいわゆるラジオっぽい音で終止するのも特徴的で、しかも声も歌詞も暗い影が尾を引いているとなると、ナウいCDでのリリースに移行する時期の戦略とは徹底抗戦して「赤の女王」に扮すことも可能だったかもしれない。しかし、そうはならないシナリオで良かったと思えるほど、そのポッカリあいたブラックホールを1980年代に聴けるというのは実に希少である。 |

|

花ざかり/山口百恵(1977)

ただの歌謡曲と思いきや、宇崎竜童をはじめ、さだまさし、谷村新司、松本隆、岸田 智史など、ニューミュージック系の楽曲を束ねたブーケのようなアルバム。この頃には、ニューミュージックもアングラの世界から這い出て、商業的にアカ抜けてきたことが判る。山口百恵が普通のアイドルと違うのは、女優として語り掛けが真に入っている点で、低めの声ながら味のある歌い口である。1970年代のアイドル歌謡全盛期の只中で、引退する前に大人の女性になることを許された、稀有な存在でもあった。それを支えるのがNEVE卓で録られたサウンドであることには、あまり気にする人はいないだろうが、オーディオマニアとしては要チェックである。 |

|

FLAPPER/吉田美奈子(1976)

やはりこれもティンパンアレイ系のミュージシャンが一同に会したセッションアルバム。ともかくファンシーなアイディアの音像化は、ケイト・ブッシュの先取りなのでは? と思うほどの多彩さ。ファンシーさの根元は、移り気で儚い少女のような振舞いに現れているが、それをプログレのスタイルを一端呑み込んだうえでアレンジしている点がすごいのである。特に演奏テクニックを誇示するような箇所はないが、スマートに洗練された演奏の手堅さが、このアルバムを永遠の耀きで満たしている。 |

|

ただいま/矢野顕子(1981)

もともと即興的なピアノの名手で4人目のYMOのように参加していた頃、硬派なテクノを子供も楽しめるポップスの本流に読み直した点で今でも十分に新鮮な味わいをもつ。最初のアルバム「ジャパニーズ・ガール」から独自の世界観をもっていたが、前作がフルパワーでテクノポップにフィジカルにぶつかった力作だったのに対し、半年後に出したこのアルバムは何か置き忘れてきた記憶の断片を掻き集めた感じで、むしろアットホームな彼女の魅力が引き出されている。ともかく にゃんにゃん わんわん で音楽ができてしまうのだから、もはや怖いものなしである。実験的な無調音楽も含まれており、CMヒット曲「春先小紅」を期待して買った人は、いつ聞けるのかとドギマギして聴いていたかもしれない。 |

|

当山ひとみ/セクシィ・ロボット?(1983)

アナログ末期のゴージャスで脂の乗ったサウンドも魅力的だが、何と言ってもそのファッションセンスが、20年ほど早かったゴスロリ&サイバーパンクであり、沖縄出身のバイリンガル女子の歌い口もツンデレ風だったり、今じゃアニメで全然フツウ(例えば「デート・ア・ライブ」の時崎狂三(くるみ)とか)なんだけど、どうも当時は他に類例がない。ガッツリしたダンスチューンから、メロウなソウル・バラードを聴くにつれ、アングラシーンを駆け巡ったパンクやデスメタという男性優位の世界観を撃ち抜くだけの力が周囲に足らなかった気がする。 |

|

Life/カーディガンズ(1995)

スウェーディッシュ・ポップのテーマソングのような存在で、爽やかさNo.1という感じ。この後のラブフールでとどめを刺したという感じで、それだけに年齢とともにイメチェンを図るのが難しかったと思う。その後は同じような毛色で、日本のBonnie

Pinkをプロデュースするなど、意外に日本のポップシーンに深く関わっている。当時は結構ハイテンポな曲に聞こえたが、今あらためて聴くとかなり緩めに流して、誰でもリズムが取れるように中堅なところを選んでいるように思うが、意外に生ドラムがしっかりした骨格のいいサウンドだ。 |

|

ガイガーカウンターカルチャー/ アーバンギャルド(2012)

時代は世紀末である。ノストラダムスの大予言も何もないまま10年経っちゃったし、その後どうしろということもなく前世紀的な価値観が市場を独占。夢を売るエンタメ商売も楽ではない。

この手のアーチストでライバルはアイドルと正直に言える人も希少なのだが、別のアングラな部分は東京事変のような巨大な重圧に負けないアイデンティティの形成が大きな課題として残っている。その板挟みのなかで吐き出された言葉はほぼ全てがテンプレート。それで前世紀にお別れを告げようと言うのだから実にアッパレである。それと相反する言葉の並び替えで、敵対するステークホルダー(利害関係者)を同じ部屋のなかに閉じ込めて、一緒に食事でもするように仕向けるイタズラな仕掛けがほぼ全編を覆ってることも特徴でもある。それがネット社会という狭隘な噂話で作り出された世界観と向き合って、嘘も本当もあなた次第という責任を正しく主張するように筋を通している。個人的には情報設計の鏡というべき内容だと思っている。

言葉巧みに楽曲をリードする2人のボーカルに注目しがちだが、楽曲アレンジの手堅さがテンプレ感を一層磨きを上げている。特にサポートで参加していた鍵山喬一の生ドラムがおそろしい乱打を繰り返しており、その後脱退したのは、より一層のポップ路線に向かうグループの意向に反したからだろう。だが私は、この時代の流れに抗うドラムこそが、このアルバムの根底に流れる、生きることに伴う痛みそのものだと感じるのだ。 |

私は人間が音楽に感動する要素は、人間の聴覚における社会性を育んできた言語的ニュアンスにあると思っている。つまり音楽の大方の情報は200~6,000Hzぐらいの範囲に納まっているのだ。そいういう意味もあって、私はスピーカーの機能性として、まず第一に人間の声をリアルに表現することを大事にしている。

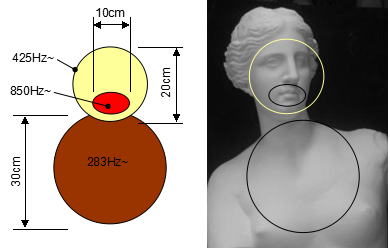

そこをさらに踏み込んで、スピーカー径を大きめの30cmとしている。その理由は低音の増強のためではなく、200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、表現のダイナミックさに欠ける。

このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたJensen C12Rのようなエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。よくスピーカーの再生能力としてフルボディという言葉が使われるが、モノラルの場合はスピーカーそのものの大きさが等身大であるべきだと思っている。

それと、スピーカーのダイレクトな振幅をじゃましないために、エンクロージャーを後面開放箱にしている。これはJensen C12Rの共振尖鋭度Qts(最低共振周波数fo付近でのコーン紙の動きやすさを示す数値)がQts=2.5という、ガチガチなフィックスドエッジだから可能なことでもある。逆に通常のバスレフ箱用に設計されたQts=0.3~0.5ぐらいのフリーエッジでは、後面開放箱に入れるとフラフラして使い物にならないので注意が必要だ。例えば同じJensenでも高級なP12NはQts=0.7で、バスレフポートの間口が広い、古い設計のハスレフ箱に合ったものとなっている。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

唇の動きに見とれるか、顔を眺めてうっとりするか…

やっぱり胸元まで見ないと実体感が湧かないでしょ! |

裏蓋を取って後面解放! |

ボーカルの情感のこもった再現こそが、ラジオで培われた音響設計の核心なのであるが、1950年代まではSP盤の販売があったせいで、欧米でもエクステンデッドレンジの製造は盛んだった。ステレオ時代に入り、指向性が鋭く歪みの少ないツイーターの役割が広がり、良質なエクステンデッドレンジの製造はしぼんでいったのだ。かろうじて残ったのが、AMとFMのコンパチ仕様だったラジカセだったのだ。このラジカセの仕様をみると、ウーハーと呼ばれているユニットは6kHzまで伸びたAM放送用、高域は8~15kHzの1オクターブだけ足してFM放送に対応していた。この日本製ラジカセに注目したのがアメリカのラップ歌手で、乾電池で駆動する簡易PAとなってストリート文化を沸き立たせた。Jensen

C12Rは、このラジオ用エクステンデッドレンジ・スピーカーの祖父母にあたるような存在で、これでもいちよプロ用ユニットだけあって、10W程度でもビクともしないし、インパルス応答をみるとクリアな1波形に収まっている。Hi-Fiフルレンジが分割振動でギサギザなのとは異なるのだ。

1980年頃に始まったラップやブレイクダンスは日本製ラジカセをPA装置とした(ウーハーはフィックスドエッジ)

魔性のフィールド録音

おそらくオーディオマニアが一番苦手なのは生録の再生である。マイクの生音をダイレクトに収録した音のダイナミックレンジについていけないオーディオ機器が実に多いのだ。理由は簡単で、スタジオ録音では規格通りの出力に抑えるため、コンプレッサーやゲートなどあらゆる手段を使って音量を制御しているが、生録の場合はオーバーロードで歪んだり、音圧にデコボコがあったりと、ともかく聴いていて落ち着かない。それだけではなく、パルス性の高域や、持続した重低音がないと、バランスを崩してしまうスピーカーも少なくないのだ。大概は「録音が悪い」と一蹴してしまうのだが、歴史を変えた世紀のパフォーマンスとなれば、音楽の「お」の字も知らないことを自ら暴露することになるし、その名を汚すということ事態が恐れ多いこととなる。いわゆる生録音源はオーディオマニアにとって地雷案件でもあるのだ。しかしJensenのようなステージPAとして生まれ持ったパフォーマンスをすれば、まるで造作もないことのように、ありのままの姿で音楽が進行する。こうした恩恵は、ただ悪い録音だけでなく、優秀録音でも発揮されるものである。 |

|

ニューポート・フォーク・フェスティバル(1959)

長い歴史をもつフォーク・フェスの第1回目の記録。呼びかけ人には、アメリカ中の民族音楽をフィールド録音で蒐集したAlan Lomax氏が含まれており、フォークブームが起こった後の商業的なものではなく、むしろ広義のフォーク(=民族)音楽の演奏家が招待されている。屋外会場ということもあり録音品質は報道用のインタビューで用いられるものと同じもので、フォークは言葉の芸術という感覚が強く、特に楽器にマイクが充てられているわけではないのでやや不満が残るかもしれないが、狭い帯域ながら肉厚で落ち付いた音質である。 |

|

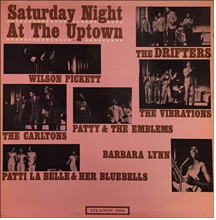

Suturday Night at the UPTOWN(1964)

アトランティック在籍のソウルスター8組が一堂に会したレビューショウの一幕で、フィラデルフィアのアップタウン劇場に金曜の昼だけティーンズ限定で50セントで聴けたというもの。プログラムも雑だし音も悪いのだが、このときの観衆がコーラス隊となってバンドと一緒になって気持ちよく歌っているのが何とも微笑ましいライブとなっている。良く知られるドリフターズなどは、スタジオ・セッションでは楽譜通り、そこから聴き手によって広がる世界が別にあることが判る。パッテイ&エンブレムズなどは、最初のドリフターズの反応をみて、出だしのワンコーラスまるまま観衆に預けてしまう余裕ぶり。こうしたコール&レスポンスは黒人教会のゴスペル歌唱でも同じようにやっているもので、日常的な情景であることも伺える。 |

|

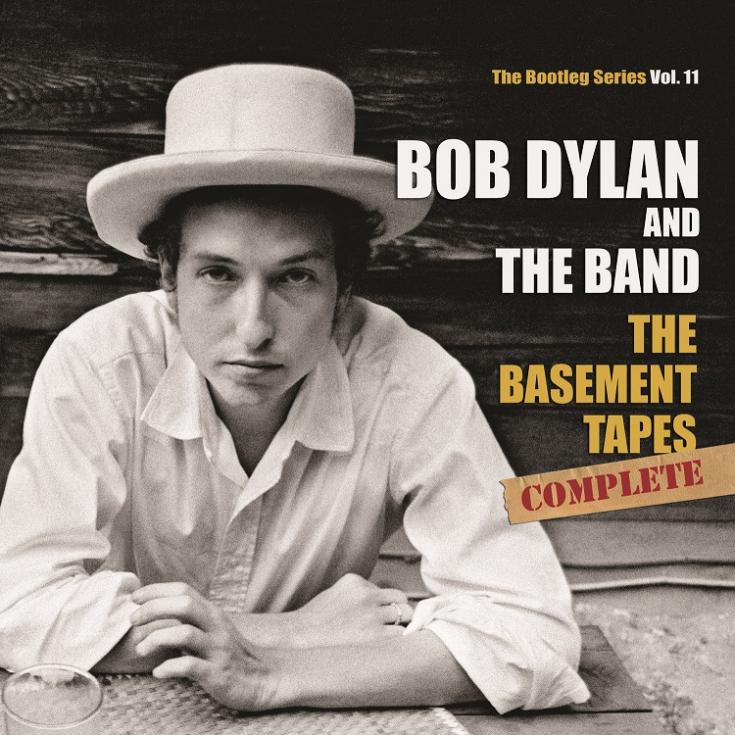

ボブ・ディラン/ベースメント・テープス完全版(1967-68)

フォーク音楽をエレクトリック・バンド化する方向転換により、フォークの貴公子から反逆者へと一転したディランだが、1966年夏のオートバイ事故以降、表舞台から姿を消していた隠遁先の小屋にザ・バンドの面々を集めて楽曲の構想を練っていた、というもの。録音機材のほうは、アンペックスの携帯型602テープレコーダーで、フォーク音楽の蒐集にご熱心だったアルバート・グロスマンがピーター・ポール&マリーのツアー用PA機材から借りた。ディラン自身は、自分の詩と楽曲に対する独自性をデビュー当初から認識していて、著作権登録用の宅録を欠かさない人でもあったから、そうした作家業としての営みが専任となった時期にあたる。もしかすると自らをパフォーマーとしての活動は停止し、作家として余生を過ごそうとしていたのかもしれない。しかし、このスケッチブックの断片は、楽曲のアウトラインを知らせるためのテスト盤がブートレグ盤として大量に出回り、それを先を競ってレコーディングした多くのミュージシャンたちと共に、ウッドストックという片田舎をロックと自由を信託する人々の巡礼地と化した。今どきだとYouTubeで音楽配信するようなことを、非常に厳しく情報統制されていた半世紀前にやってのけたという自負と、これから生きるミュージシャンへのぶっきらぼうな彼なりの伝言のように思える。

|

|

コンプリート・マトリックス・テープス/ヴェルヴェット・アンダーグランド(1969)

ニューヨークでウォーホル・ファミリーとしてスタートした「バナナ・ジャケ」の若者も、旅芸人よろしく西部への当てのないツアーを組んだ。1969年のシスコの場末のライブは、一番聴衆が少なく最も充実していた時期を記録している。この時期にヴェルヴェットの追っかけをしていたロバート・クワイン所有のカセットテープは知られていたが、その音質の悪いことでも有名だっただけに、このテープの発掘には驚愕を通り越して呆れるような反応も多かった。曰く「今までどこに隠していたのか?」という感じである。

綿密に作曲されたミニマル音楽のように、徐々にコードとリズムをずらしながら30分余を進行していく「シスターレイ」などは、モーリン・タッカーの繊細なドラムと相まって、前衛的で幻覚的な効果をもたらす。この頃から流行の兆しのあった特別なギターテクを誇示するわけでもなく、カリスマ的なボーカルがいたわけでもないが、他では真似のできない特別なものになっている。後世にオルタナ系の神とまで謳われたスタイルは、むしろ解散直前のダグ・ユールがドラムを務めた時期のように思うほどだ。こうしたパフォーマンスを実演で何回できたのか判らないが、ヘロインという題名の楽曲を忌み嫌われてメディアから締め出されていたなかで、何もかも自由にやれることの永遠に長い時の流れを感じる。 |

|

ぶっつぶせ! ! 1971北区公会堂Live/村八分(1971)

恐るべきロックバンドである。今だとガレージパンクっぽい雰囲気と理解されるだろうが、この1971年には凡そそういうジャンルそのものがなかった時代を駆け抜けたバンドの壮絶な記録。本人たちはストーンズの進化形と思っていたかもしれないが、いきなり充実したロックンロール・サウンドを叩きだすポテンシャルは、全く凄いの一言につきる。海の向こう側ではギタープレイヤー専制主義のブルース・ロックが全盛期だったから、ちょっと見逃してしまったという感じである。あえていえばヴェルヴェットのそれと近いが、あっちがアート指向なのに対し、こっちは徹底した破壊主義。同時代の映画「薔薇の葬列」や「新宿泥棒日記」などと並べても、全く色あせないカウンターカルチャーの色彩を放っている。そういう意味でも、後に定式化されたパンクやヘヴィメタに近いのである。録音は典型的なブートレグだが、聞きやすい音質である。 |

*****

デジタル時代の無国籍ジャズ

最近のジャズってどうなってんだ? とECMの録音を漁っていると、ポストモダンの洗礼を受けた、もはやどのジャンルにも属さない現代音楽が、ひとつのテーマになっていた。しかしそれは、必ず人間の手で演奏された音楽、ということに限定されているのだ。フリージャズで空中分解したモダンジャズの彼岸には、こうした新しいアコースティック音楽が営まれていたということになる。ジャズの本場はアメリカ、なんて言葉があったことさえ、もはや半世紀も前の過去の話、ほんの25年程度のブームだったことに、驚きを禁じ得ないだろう。

しかし多くの人が指摘するように、ECMのヨーロピアン・サウンドは、かなり早い時期からデジタル・リバーブで化粧を施したものだった。そしてSACDなどの高規格フォーマットでのリリースはせずに、44.1kHz/16bitのCDだけで流布していた。それでも、一般に流布しているハイレゾ音源よりも、もっと新鮮に音楽が聴こえるのは、耳新しい音響の連続に耳を奪われていくのと、デジタルリバーブで彩った豊かな音場感が別世界へ連れ出してくれるからだろう。つまり、ECMのジャズCDは、アコースティックな音を料理したての香りそのままに真空パックしたものと言える。特に多彩でダイナミックな打楽器の音色は、石原裕次郎が演じたようなジャズドラマーにあったパワープレイで押し切りがちなものとは全く違う、もっと精緻に計算し尽くされた音響となって現れる。これは、私のローファイなモノラル装置でも十分に分かることで、むしろ中低域からパルシヴに波形の立ち上がるフィックスドエッジのスピーカーでなければ出ない味わいだと思っている。ジャズオーケストラのホーンやドラムに負けないよう出音の素早さを競った音響機器は、現代の最も先端にある音楽シーンにおいても、その機能性を失ってはいないのである。

デジタルエイジのジャズ

ジャズといえば1950年代のモダンジャズを第一とするロートルが多いのだが、1970年代にフリージャズからフュージョンへと解体したジャズの向かう先は、ECMがそうであるようにジャンル分けできないインスト音楽と言ったほうが正しいだろう。しかし、得てして変態扱いされてきたマンフレート・アイヒャーのジャズ美学のお眼鏡に掛からずとも、自力で新しい響きを求めるジャズプレイヤーは居るもので、それは21世紀に入って益々増殖していると言っていい。ジャズならJBLとマッキンなんて言っている世代とは、当に別れを告げているリアルタイムの音楽シーンを味わうのに、ちゃんとしたアコースティックな音響技術が未成熟なままスペック競争に走っていると言える。オーディオの進化よりも遥かに先を行く音の世界を味わおう。 |

|

スタンダーズ/トータス(2001)

シカゴ音響派と言われた世紀末アメリカのプログレ音楽のひとこま。とはいえ、今どきだと全て打ち込みでもっと複雑なものをやってしまいそうなところだが、そこは生演奏可能なフィジカルな範囲で留まりつつ、クールな情念を注ぎ込むよう心を配っている。ここでのスタンダード=ポップスの定義は、ジョージ・シーガルの彫像作品をポップアートと呼ぶくらい意味のないもののように感じる。トータスを知ったのはベスト・ヒット・USAで、小林克也さんがクールなMTVの新しい潮流のようなことで紹介していた。MTVも成熟してテレビ用プロモーションの焼き直しになりつつあった時代に、何かしらアートなものを捜した結果だろうが、こんなこと覚えている自分も何なんだろうと思う。 |

|

Very Swedish/Sweet Jazz Trio(2001)

このトリオはコルネット、ギター、ベースという変わった構成をしている。このCDではスウェーデン民謡を取り上げつつ、全編mpの静かなインタープレイが展開される。しかしラッセ・トゥーンクヴィストが奏でるコルネット、この蜂蜜パイのような甘さは反則ワザである。1935年生まれというから録音当時65歳でもう既に老人なのだが、この哀愁ただよう甘美な色気は尋常ではない。 |

|

黒猫の歩み/アヌアル・ブラヒム(2002)

黒猫が目の前を歩くと不吉の兆候なんて誰が言ったのだろう? この音楽もチラッとこちらを見て過ぎ去る猫のように、どこまでも静かでブラックな雰囲気を醸し出している。しかし、どうしてこのCDを買ったのか全く憶えてない。多分ジャケ買いして後悔したので記憶からわざと抹消してしまったのかもしれない。内容はチェニジアのウード奏者と、フランス人のピアノ+ミュゼットという風変わりなコラボレーションである。4分音を含むウード特有の音調を頼りに、静謐な音楽がただひたすら流れていく。ECMの迷プロデューサー マンフレート・アイヒャー好みの音楽の最前線にあり、商業主義が全く付け入る隙の無い世界が収められる瞬間に感じる、この人のニヤリとしたユーモアはいつもながらブラックだ。ジャズがモードによる対話を楽しむ音楽だとすると、この演奏は崩壊ギリギリのモードが内省的に展開される彼岸の音楽だといえる。その生命が途絶える瞬間を録ろうと必死にマイクを構えているようなのがブラックと思える最大の要因である。やがてピアノの和音のうねりにまで耳を寄せると、深海に漂う夜光虫のような生命の営みに気付かされる。 |

|

Praha/木住野佳子(2003)

ジャズ・ピアニストと言えば、アクロバットなアドリブを思い浮かべるかもしれないが、チェコの弦楽四重奏団とのコラボということもあって、どちらかというとムーディーなアレンジ力で聴かせるアルバムだ。ジャケットが茶色なのでチョコレートのように甘い感じを想像するかもしれないが、冷戦後の東欧の少し陰湿で苦いコーヒーを呑んでいる感じ。この時期の東欧ジャズの怪しい雰囲気のなかに女性ひとりで乗り込んだときの緊張感を知りたい人は、映画「カフェ・ブダペスト」などで予習しておくことをオススメする。音楽が人間同士の心の触れ合いから生まれることの意味を改めて味わうことになるだろうから。 |

|

C Minor/ジョバンニ・ミラバッシ&アンドレィ・ヤゴジンスキ・トリオ(2006)

イタリアのジャズピアニストとポーランドのトリオが組んだ異色作で、ポーランド側のリーダーはアコーディオンに持ち替えての出演である。およそフランス・ミュゼットのような儚い感じがある一方で、サーカスの曲芸団のような不思議なバランスが異次元に誘う。舌に心地良いがアルコール度の強い酒で知らず知らず深酔いしてしまうような感覚。表面的なノスタルジーを装った辛辣なユーモアが聴き手をすっぽり包んでしまう音楽である。 |

*****

アメリカン・ポップスの秘境へ

それでもJensenの強みは、ブルース、ロック、R&B、ソウル、ファンクなどに分類されるアメリカン・ポップスを、分け隔てなく時代感覚に合ったクラシックな流儀で楽しませてくれる点にある。クラシックというと何やら博物館で展示しているものを想像するだろうが、その時代に生きたアップデートな感覚を呼び覚ますような再現である。単純なツービートがこれだけ心躍るリズムであったなんて、Jensen C12Rを使うまで想像もつかなかった。それだけ現代のウーハーは、地面を引き摺るような重低音に特化しており、200~800Hzのパルシヴな反応を無言の曇った表情で返しているのだ。むしろ、チープな拡声器でライブステージを凌いだ時代の音楽の沸き立つような感覚を再現できるのは、今も昔もJensen社のPAスピーカーしかなかったのである。スネアのオフビートの表情までキッチリと捉えられることは、この時代において必須の条件だったとも言えよう。それはクルーン唱法の胸声までスウィングするブレスの深さも同時に再現するのに役立つ。女性ボーカルが滑らかなんていうレベルはとっとと卒業してほしいし、どんなに繊細な反応をするツイーターでも、高域の小さい音響出力でこのリズム感を補うことはできない。逆にこのダンスを中心とした昔日のポップスにおいては、ミッドローから組み立てる音響設計は、ラジオからステージまで必須のものだった。

コンピレーションアルバムの野戦状態を乗り切る

ある時代の音楽のジャンル形成を網羅するかたちでリリースされる音源があるが、オーディオマニアが見向きもしない理由は、スタジオアルバムのような録音の安定性が欠如しているため、音質にムラが出てそっちのほうが気になってしょうがないらしい。しかし基本的なオーディオのスペックを押さえることで、実は癖のあるのは自分のオーディオ機器そのものだということに気付くだろう。こうした不具合が起きやすいのは、ステレオを購入する際に、ラジオやテレビでは聴けない重低音や超高域に耳を奪われやすいためで、素人が陥りがちなドンシャリな音をオーディオマニアが好んでいるからに他ならない。 |

|

Good time Blues(1930~41)

戦前のジャグ・バンドを中心に、大恐慌を境に南部からシカゴへと移動をはじめた時期のジューク・ジョイント(黒人の盛り場)での陽気な楽曲を集めたもの。バケツに弦を張ったベース、洗濯板を打楽器に、水差しをカズーにしたりと、そこら辺にあるものを何でも楽器にしては、大恐慌を乗り越えようとたくましく生きた時代の記録だ。よくブルースがロックの生みの親のような言い方がされるが、ロカビリーの陽気さはジャグ・バンドから引き継いでいるように思える。ソニーが1988年に米コロムビアを吸収合併した後に、文化事業も兼ねてOkeh、Vocalionレコードを中心にアメリカ音楽のアーカイヴを良質な復刻でCD化したシリーズの一枚。 |

|

Aristocratレコード/ブルース録音集(1947~50)

ブルース・ファンなら泣く子も黙るチェスレコードの前身のレーベルによる、シカゴブルースの誕生を告げる戦後の録音集で、エレクトリック化の途上にある演奏記録でもある。まさにJensenスピーカーの第二期を象徴する録音だが、当時はまだSP録音、それもライブ同様にクリスタルマイクでのダイレクトカットで録音された。この時期と並行してテキサスのサン・レコードのロカビリー、さらにニューヨークのアトランティック・レコードのR&Bなど、新しいジャンルが産声を上げていたが、そのどれもがJensenの拡声技術と深く関わっている。まさにアメリカン・ポップスの原点となるサウンドである。 |

|

ブルービート/スカの誕生(1959-60)

大英帝国から独立直前のジャマイカで流行ったスカの専門レーベル、ブルービート・レコードの初期シングルの復刻盤である。実はモッズ達の間では、このスカのレコードが一番ナウいもので、ピーター・バラカン氏が隣のきれいなお姉さんがスカのレコードをよく聞いていたことを懐述している。ノッティングヒルに多かったジャマイカ移民は、このレーベルと同時期からカーニバルを始めたのだが、ジャマイカ人をねらった人種暴動があったりして、1968年に至るまで公式の行事としては認可されない状態が続いていた。それまでのイギリスにおけるラヴ&ピースの思想は、個人的にはジャマイカ人から学んだのではないかと思える。ともかくリズムのノリが全てだが、それが単調に聞こえたときは、自分のオーディオ装置がどこか間違っていると考えなければならない。 |

|

Goffin & King Song Collection(1961-70)

キャロル・キング夫妻の初期のポップ・ソング集をカバーも含めてあちこち集めた英エースによるオムニバス4枚。一般に楽曲紹介は最初にヒットしたシングルで勘定されることが多く、「ビートルズがオールディーズを駆逐した」なんてくだらないことを言う人が多いので、その後の歌の行方についてあまり関心が向かないが、最初の時期のR&B、ロカビリーに加え、時代の流れに沿ってロック風、ソウル風、サイケ風など、歌い手の自由に任せて料理しても、素材の良さが生きているのはさすがだ。デビューして10年も経っていないのに、この時点で、コール・ポーターやアーヴィング・バーリンなどのソングライターと同じような境遇に預かっているのだから本当におそれいる。それも従来から言われるビジネスモデル主導の芸能界ポップスなんていう気配は微塵もなく、リスペクトしているミュージシャンたちが本当に気持ちよく演奏している様子が伝わってくる。

英エースの仕事ぶりも徹底していて、企画段階から正規音源を掘り当てリマスターも丁寧に施され、ジャケットと演奏者の写真も解説と共にしっかり収められている。ブリル・ビルディングの音楽業界を画いたケン・エマーソン

著「魔法の音楽」の巻末に載せても良いくらいの資料性の高さをもっている。ただの寄せ集めコンピのように盤質の良否による玉石混交のような音質の変化も気にならないし、こなれたベテランのラジオDJのように、自然な流れのなかでミュージシャンの個性が際立つように1枚1枚が編集されている。新旧世代の入れ替わりを象徴するように、モノラル、ステレオが半々で混在しているが、これをいちいち頭を切り替えて聴くなんてバカの骨董のようなものだ。全部モノラルにミックスして聴け。 |

|

Complete Stax-Volt Singles 1959-1968

AtlanticとMotownの華やかな競演は何かと話題が尽きないが、ブラック・ミュージックで孤高の存在のレーベルこそSTAXとChessである。このうちシカゴのChessはブルースとロックのコアなレパートリーをもつが、メンフィスのSTAXはソウル専門と言っていいほど内容がシフトしている。メンフィスと言えばサム・フィリップスのSUNレコードが有名だが、STAXはちょうどサムがラジオDJ

のほうに専念する時期と入れ替わるように出現し、この南部の街に特有の味のある演奏を記録している。とはいってもSTAXのオーナーだった2人はこの業界に全く詳しいわけではなく、廃業した古い映画館を買い取って録音スタジオにリフォームして、少し気まぐれにも近いかたちで創業した。逆に言えばその素人風のやり方が、メンフィスという街に流れる独特の空気を生のままで残し得たようにも思うのだ。

このCDセットはそのシングル盤をほぼ年代順に並べたものだが、偶然だろうが流して聴くと地元のラジオでも聴いているような気分に襲われる。おそらくリリースの順序を気分で決めていたら、前回はアレをやったので次はコレ、という感じに積み重なっていったのだろう。大手スタジオのようなスケジュールが過密なところでは、ミュージシャンの個性がぶつかり合い競合する熱気のほうが勝っているが、STAXの少しクールに決めている感覚は、こうした時間の流れの違いにも現れているように感じる。

有名なのはオーティス・レディングだが、実はAtlantic名義で出たアルバムにも、サム&デイヴ、ウィルソン・ピケットなどSTAXで録られたものが少なからずあり、ひとえに伴奏を務めたブッカー・T

&ザ・MG'sの奏でる深いタメの効いたプレイによる。音数で勝負しようとするミュージシャンは多いが、これほどシンプルで何もいらないと主張を通すソウル・バンドはほかに皆無である。これは1970年代の巨大なPA機器を山積みしたロックコンサートとは明らかに違うのだ。場末のミュージックバーでしか聴けない産地直送の音であり、背後に流れる独特の空気は、録音テクニックの味付けでは出てこない。このことがSTAXでの録音を孤高のものとしているように思えるのだ。 |

|

ジェームズ・ブラウン/SAY IT LIVE & LOUD(1968)

録音されて半世紀後になってリリースされたダラスでのライブで、まだケネディ大統領とキング牧師の暗殺の記憶も生々しいなかで、観衆に「黒いのを誇れ」と叫ばせるのは凄い力だと思う。ともかく1960年代で最大のエンターテイナーと言われたのがジェームズ・ブラウン当人である。そのステージの凄さは全く敬服するほかない。単なるボーカリストというよりは、バンドを盛り上げる仕切り方ひとつからして恐ろしい統率力で、あまりに厳しかったので賃金面での不満を切っ掛けにメンバーがストライキをおこし、逆ギレしたJBが全員クビにして振り出しに戻したという伝説のバンドでもある。長らくリリースされなかった理由は、おそらくこの時期のパフォーマンスが頂点だったということを、周囲からアレコレ詮索されたくなかったからかもしれない。ステージ中頃でのダブル・ドラムとベースのファンキーな殴打はまさしくベストパフォーマンスに数えられるだろう。 |

|

ジュディ・シル/BBC Recordings(1972~73)

異形のゴスペルシンガー、ジュディ・シルの弾き語りスタジオライブ。イギリスに移住した時期のもので、時折ダジャレを噛ますのだが聞きに来た観衆の反応がイマイチで、それだけに歌に込めた感情移入が半端でない。正規アルバムがオケをバックに厚化粧な造りなのに対し、こちらはシンプルな弾き語りで、むしろシルの繊細な声使いがクローズアップされ、完成された世界を感じさせる。当時のイギリスは、ハード・ロック、サイケ、プログレなど新しい楽曲が次々に出たが、そういうものに疲れた人々を癒す方向も模索されていた。21世紀に入って、その良さが再認識されたと言っていいだろう。 |

|

【ウサギ小屋にミューズの祝福を】

ここでは人間の聴覚と部屋のアコースティックの融和について述べる。実はオーディオ機器のスペックでもっとも厄介なのが、人間の聴覚は無限の可能性があると信じ込ませ、持ち部屋の状況を加味せずに音質のことをアレコレ言い出すことである。実際は、人間の聴覚には限界と癖があり、オーディオ専用ルームを持つような余裕もそれほどない、というのが99%の人の現実である。この現実に耳をふさぎ、オーディオ技術の進化論を述べるのは、音楽鑑賞の大きな妨げとなるだろうと思っている。事実、上述したような幅広い録音形式にニュートラルに付き合えるオーディオ装置は今の市場にほとんどないのだ。私はそうした課題に向き合って、現在のモノラル・システムにたどり着いた。以下にその理由を列記しよう。

|

ディック・ブルーナのデザイン/芸術新潮社編(2007)

うさちゃんことミッフィーの絵本で知られる絵本作家だが、元は家業だった出版社の挿絵デザイナーとして出発した。この本は80歳の記念に編集されたものだが、晩年のブルーナ氏のアトリエでの仕事ぶりとともに、ライフスタイルを紹介しているのが面白い。トレーシングペーパーで輪郭を何度もなぞって表情を整える様や、微妙に震える線で仕上げること、6色に限定した彩色など、単純なデザインをストイックに描き続けたことが紹介されている。何よりも凄いのは、自宅からアトリエまで毎日自転車(40年前のイギリス製)で片道15分を3往復(昼食は自宅で)して通っている点で、国際的な名声におぼれず、豪勢なアトリエ兼自宅を構えたり車での移動など考えずに、ずっと自分のテリトリーの中だけで往復する日々を繰り返していたことである。小さな絵本の世界観を守るのに、これほどの努力はないのではなかろうか? |

人間の聴覚は非常に癖がある

1980年代以降にCDがもたらした問題は、最初はデジタル対応という、100Hz以下の重低音と10kHz以上の超高音をデフォルメしたオーディオ機器が中心になったことで、これの偽情報に惑わされて買い替え需要に担がれた(私もその一人)以外に、1990年代から携帯CDプレーヤーが広く使われるようになって、電車のなかでシャカシャカ鳴らす人が増えたことである。これは若者に多いと言われたが、根本的には電車内の騒音に負けないサウンドでないと、イヤホンで聴いても詰まらないということになる。

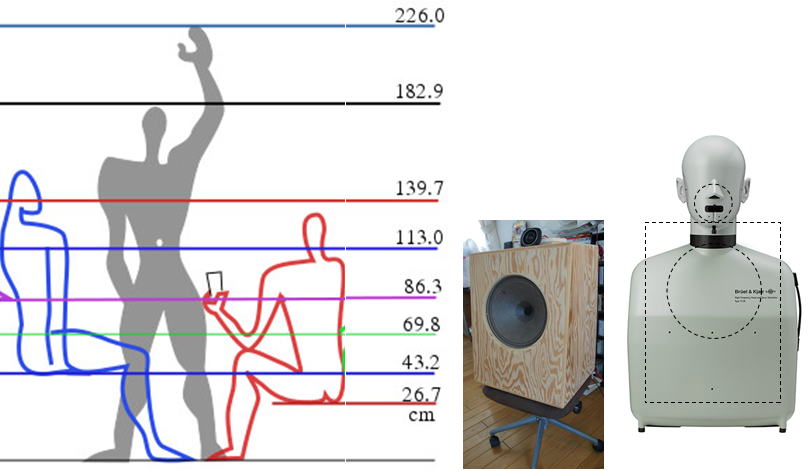

そもそも人間の耳はラウドネス曲線にあるように、生物として中高域に敏感に反応するようにできているのだが、これは外耳の形状からくる共振周波数で、外耳の長さは25mm~30mmとされ、開管(通常の試聴)とした場合の共振周波数は、3kHzと9kHzにピークを生じさせ、この周波数を敏感に聞き取るようになる。これはオープン型ヘッドホンをフラットに再生したときのもので、1995年にはDiffuse

Field Equalizationという名称で、国際規格IEC 60268-7とされた。つまり、ダミーヘッドで測定したヘッドホンの特性を、一般の音響と比較する際には、聴覚補正のカーブを規定したのだ。

B&K社のダミーヘッド4128C HATSとDiffuse Field Equalization補正曲線

一方で、これをカナル型イヤホンで耳を閉鎖した場合、外耳の共振は閉管となり、6kHzと12kHzにシフトする。これを1990年代に流行ったインナーイヤ型に置き換えると、耳に堅く押さえつけると閉管、緩く付けると開管ということにな、緩く付けると6kHzが弱く聞こえ、堅く押さえつけると2kHzの音が凹んで聞こえる、という変な現象が起きてしまう。つまり、インナーイヤ型でも良い音で聞こえるためには、3kHzと6kHzをウマく補完するようなトーンが良いことになるのだ。

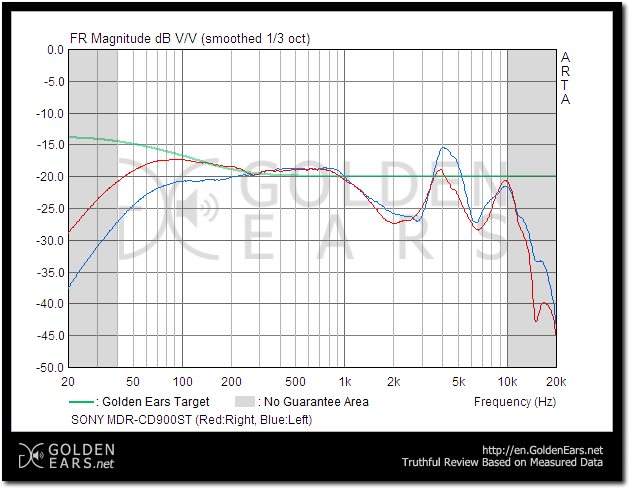

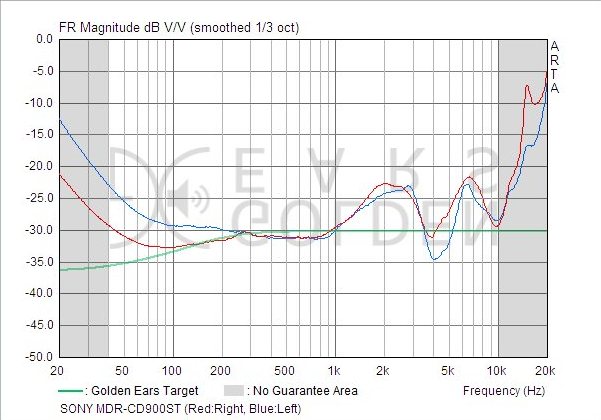

実はこの特性をもったヘッドホンが、1989年に開発され、日本のスタジオで良く使われていたSONY MDR-CD900STである。モニター用なので、誰もがフラットで正確だと疑わなかったのだが、Diffuse Field補正後では、見事に3kHzと6kHzにディップがあり、これを+6dB持ち上げないとフラットに聞こえない、というギミックな仕掛けのあることが判る。これはSONYの責任というよりは、1995年のDiffuse

Fieldが公になる以前の開発であり、聴覚補正なしの生の測定結果をもとにアレンジした結果であると思われる。

左:SONY MDR-CD900STの特性(DF補正後)、右:これを反転させた特性(参考)

一方で、こうしたサウンドの変化がJ-POPに大きな革命をもたらし、いわゆるミリオンセラーのシングル盤が一気に増加した。1980年代が12曲だったのに対し、1990年代には100曲以上のミリオンセラーを連発する黄金時代を迎えたのだ。この時代はバブル崩壊の時期と重なっていたが、それにも負けない「輝き」を、日本の音楽シーンにもたらしたというべきだ。電車のシャカシャカ音をたてる高校生が増えたのもこの時期だった。そして圧倒的に売れる携帯CDプレーヤーの台数と反比例して売れ行きの下がったオーディオ業界の死滅が、音楽業界の衰退より先に訪れたのだ。

これらの要因を加味すると、オーディオ業界がアナログ最盛期の超弩級ステレオ機器から急激に縮小した原因は、多くの人がCDでの音楽鑑賞について、むしろ過大な期待とともに、大きな誤解を生んできたことに気付くだろう。それがオーディオメーカー、レコード業界の双方から発せられたビジネスモデルによるものだったのだ。20kHzまで聴こえなければだめ、デジタル録音を汚さないようにアナログデバイスは極力減らす、などのスッピンの毛穴まで覗こうでとするピュアオーディオの進化は、音楽の本質とはかけ離れていくばかりである。では、この1990年代のたった10年間に起きたビジネスモデルの変化に添っていない音楽はどうなるのだろう? 実は90%以上の音楽はそんな勝手なルールには添っていないのだ。そして残された歴史的な録音を楽しむ術を正しく伝承していくことが、これからのオーディオ機器には求められるのである。これらの理由により、私は自宅のオーディオ機器の進化を止めてしまったのだ。

奇異な音楽に身を任せる

人間の想像力というのは不思議なもので、何か明確な目的がない夢想というものを楽しんでいる感じもする。19世紀の超合理主義の時代に、ゴシックロマンを大幅に超越したエドガー・アラン・ポーの怪奇小説や小泉八雲の怪談のような不条理な世界が読まれたのも、実はお金だけでは解決できない人間の自由な発想を追い求めた結果のような気がするのだ。しかしそれはヴィクトリア朝の英国紳士が闊歩した時代のみならず、どの時代においても閉塞感を打ち破ろうと必死に抗う人が出てくるものだ。こうした音楽をヘッドホンで他の音を遮って集中して聴くのも良いだろうが、部屋中を奇怪な音で満たすのも、また乙なものである。 |

|

乙女の儚夢(ろまん)/あがた森魚(1972)

この珍盤がどういういきさつで作られたかは理解しがたい。林静一氏のマンガに影響を受けたというが、全然上品にならないエロチシズムは、どちらかというと、つげ義春氏のほうが近いのではないか。音楽的にはフォークというよりは、アングラ劇団のサントラのようでもあるし、かといって明確なシナリオがあるわけでもない。しかし、結果として1970年代の日本で孤高のコンセプトアルバムになっているのだから、全く恐れ入るばかりである。おおよそ、日本的なものと問うと、男っぷりを発揮する幕末維新だとか戦国時代とかに傾きがちであるが、この盤は大正ロマン、それも女学校の世界をオヤジが撫でるように歌う。オーディオ的に結構難しいと思うのは、生録のような素のままの音が多く、いわゆる高域や低域に癖のある機材だと、おかしなバランスで再生されること。もともとオカシイので気づかないかもしれないが…。 |

|

令嬢薔薇図鑑/ ALI PROJECT(2013)

ゴスロリ系ファッションに身を包んだ宝野アリカ嬢は、自身が特別な詩才に恵まれたアーチストであり、そのバックを務める片倉三起也氏も、バロック風のオーケストレーションを自在に操る名手であり、この二人の稀有な組合せが幻惑的な化学作用を及ぼしている。幻惑的というのは、21世紀の日本のポップスというには、時代感覚が縦横無尽に広がっている点にもあり、例えば「朗読する女中と小さな令嬢」などは、フランス革命に散った幼き命の存在を淡々と語って読み聞かせているように聞こえる。美しいバラにはトゲがある、という諺どおりのアルバムである。 |

|

太陽風を聞きながら/デイビッド・ハイクス

モンゴルのホーミーでもお馴染みのオーバートーン(口腔の共鳴音を響かせる特殊発声法)を使ったボーカル物だが、電子音楽のような不思議な瞑想的な音が連綿と続く。同じような倍音域の超越的な音色は、ブルガリアの女声合唱やシリアの修道女たちのマドローシュにもあるが、ホーミーも仏教の流れで受け継がれてきた。もしかするとイスラム以前のアジア世界での呪術の一大潮流だったかもしれず、色々と想像力を搔き立てられる。 |

|

フェルドマン:トライアディック・メモリーズ/高橋アキ

私はこの音楽を聴いて映画「サスペリア」のサウンドトラックを思い出してしまった。あるいは学校の怪談に出てくる深夜の音楽室で鳴るピアノだろうか…。純粋なゆえに、何か別の怪異を想像してしまうのは、人間の本能のようなものらしい。

20世紀の作曲家うちで最も彼岸にある作曲家を挙げるとすると、モートン・フェルドマンに行き着く。ケージやポロックと同じく1950年代のニューヨーク・スクールに属する前衛芸術家の一人だが、1981年の晩年の作品となるこの「3和音の記憶」と題されたピアノ独奏のための楽曲は、60分余りを3和音の分散音のみで綴っていく、超が付くほどの静謐な音楽で、なかなか鑑賞する機会が少ない楽曲でもある。実際、この録音に聞き入る環境を手に入れるには、夜半の静かな時間をしっかり確保しないとならず、これが一番難解なことだと思うのである。高橋アキの解説だと、平均律の和音のずれから生じる微妙なゆらぎ(ワウ)に注目してほしいと言ってるが、確かにプルルと震えるものからグアーンと揺らぐ音まで、ピアノの残響には楽譜に書かれた音以外に様々な時間軸のゆらぎが重層的に流れていることが判る。このピアノという楽器のもつ音を純粋に聴き入ることが、作品の第一義的な目的である。

これだけ演奏者に緊張を強いる楽曲ということもあり、なぜ電子音楽ではないのかということについては、実はこの3和音には、3人のピアニストへのオマージュが隠されており、閃きと集中力で押し進むデビッド・チュードア、端正で構造的なロジャー・ウッドワード、そして絶対的に静止した高橋アキが居て、演奏家それぞれの個性が堪能できるらしい。そして最後の高橋アキにいたって、フェルドマンは自分の楽曲が「祈りの儀式に招かれた幸福に浸れる」と表現している。ただし、生身の人間が演奏したものをCDで聴くのだから、それこそ電子音楽と変わらないようにも思うのだが、それはそれで鏡に映る鏡のように、記憶の記憶を辿るというひとつの帰着があるものと割り切ることとしよう。さらに言えば、CDという記憶媒体そのものが、作品名と重層的に響き合って共存しているとも言える。 |

|

Elixir/マリリン・マズール&ヤン・ガルバレク

パーカッショニストのマリリン・マズールが阿修羅のように世界各地の打楽器を打ちまくるというアルバム。何かと異種格闘技に挑むガルバレクも、今回ばかりは絡む要素が少なく、ともかく打楽器のワールドワイドかつジャンルの垣根のない世界に呑み込まれていく。Elixirとは、錬金薬

(卑金属を黄金に変えると信じられた霊液)で、ここでは打楽器の素材(金属片、木材、革など)そのものの音色を千変万化させるマズールのテクニックを指していると思われる。今時なら電子音楽打ち込みで終わりそうなところを、生身の人間が体現するときに放つセクシャルな感覚は、スポーツでの熱狂に似た興奮となって蘇る。

ところで中二病の私が聴くと、最初のドラがジャ~ンと鳴ると共に冥界の入り口となり、ガルバレクが番犬ケルベロスのようにのらりくらりと案内をはじめる。その後は、絶対0度の氷穴、おどけた猿たちの踊り、筋肉隆々のベルセルクの舞い、炎を吐くドラゴンなど、様々な神話の世界の生き物が間近に迫るパラレルワールドが展開する。終わりはやはりドラがジャ~ンとなって冥界の入り口に戻ってくる。 |

|

サーリアホ/クラリネット協奏曲「真実の五感」ほか

北欧の現代作曲家では珍しくアヴァンギャルドな作風を貫いているカイヤ・サーリアホ女史は、ポストミニマル、ニューロマンティジズムなどの潮流をものともせず、複雑怪奇な新作を次々と生み出す最後のともしびのようにみえる。このアルバムは、陰鬱な森に迷い込んだようなジャケ絵が印象的で、五感を研ぎ澄ませて歩まないと、どこから魔物が襲ってくるか分からないぞ、とでも言わんばかりでワクワクする。このまま彼女が魔女になってしまうのか?という要らぬ心配までしてしまうのは、現代社会で失われた感性が疼いているからかもしれない。 |

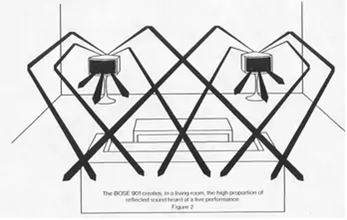

楽音の周波数特性はフラットではない

まずオーディオの基本中の基本と思われている周波数特性のフラットネスだが、これが一番の害悪である。まずもってコンサートホールの自然なアコースティックは、2kHzから-6dB/oct.で減衰していく。それをわざわざフラットに持ち上げるのは、一般家屋の音響特性では、低音は壁や天井の反射波でガタガタになるし、高域の残響成分はデッドな響きで殺されてしまうからである。このため初期のHi-Fi録音スタジオは、コンクリートで囲われたエコールームを備えていないと潤いのある音は出せなかったし、1970年代以降はマルチトラック録音での音像の差異を緩和するためにリバーブ処理が欠かせなかった。ボーズ博士は実音と残響音の比率が1:9であると論文で発表し、有名な901型スピーカーを開発したぐらいだ。一方で、実際のコンサートホールの残響成分の多くは、アンビエント成分といわれる8~16kHzの高域ではなく、200Hz以下の低域である。BOSE

901の8個のユニットが後ろ向きなのは、そうした聴感とのマッチングも兼ねてのリリースだったとみることができよう。逆に高域でエコーが引き立つのは、人間の聴覚が過敏だからだ。個人的には、物音が近いのか遠いのかの識別が生物的に敏感なのだと思っているが、それと同時に言語の子音で意味を変えるコミュニケーションも発達させてきた。最近のスピーカーでは、この帯域での鋭敏さを競う傾向があって、エコールームを使った古い録音はもとより、プレートリバーブを使ったマルチトラック録音でも、不自然さが耳に付きまとうときがある。これでは音楽を再生する装置として本末転倒なのだ。

BOSE 901型スピーカーと実際のコンサートホールの残響計測

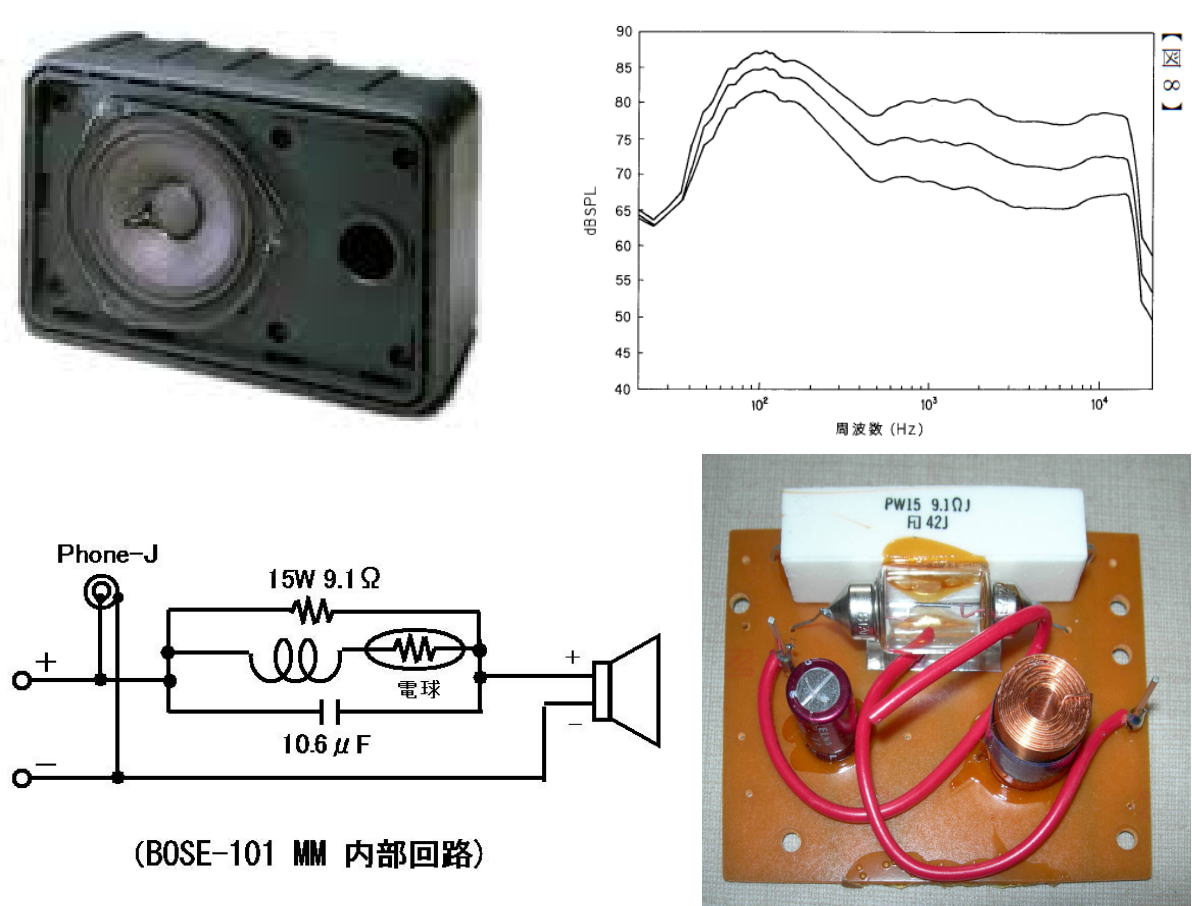

ちなみにボーズ社のスピーカーは、低音からサウンドを積み上げるピラミッド・バランスのアメリカ東海岸サウンドを継承しておりながら、J-POP全盛期の1990年代にバカ売れした。当時モニタースピーカーとして使用されたのはフィンランドGenelec社の鋭敏なシステムだったが、J-POPサウンドの実際の立役者はソニーMDR-CD900STというモニターヘッドホンだった。電車内でのヘッドホン試聴でも聴き映えするように、3kHzと6kHzにディップを持たせて演奏時から強調するように仕向けたのだ。逆にスピーカーで聴く場合は、この帯域に鈍い反応を示すボーズのコーンスピーカーとの相性が良かったと言える。ボーズ社の小型スピーカーには、低音側の信号に豆電球を付けて自動でコンプレッションを与えるイコライザーが搭載されており、これも小音量でのラウドネスを際立たせる工夫でもあった。ラウドネススイッチはともかく、トーンコントロールも失ったアンプの多い中で、聴きごたえが良いと直観的に感じるのは、意外にも古い音響バランスのスピーカーだったのだ。

ボーズ社101MMに搭載されたイコライザー回路(特許)

逆にデジタル録音になると、仮想のサウンドステージで定位管を出すためにパルス性の出音で先行音効果を収録することが必須となり、超高域までピンと立ったツイーターが主流となった。現在のマルチウェイスピーカーの99%は、ツイーターの音をパルシブに分離した設計で成り立っている。逆に重低音のほうは、ホールの反射波がゆっくり巡って増強されるので、コーン紙を重たくしてfoを下げた緩い反応のウーハーが主流になっている。このウーハーとツイーターの極端な縦割り分業から生まれた害悪が、パルス成分の少ない古い録音でのモゴモゴした高域不足、生ドラムが乾いて遠鳴りして迫力が無くなったり、さらにはボーカルが壁全体に広がるビックマウスになったりと、様々な怪現象に襲われるようになっている。これではどれだけ周波数がフラットだろうと、音楽鑑賞の道具として失格だと言わざるを得ない。

BBCで1969年に行われたミニホール音響実験(50年後の巣籠の研究?)

代表的なモニタースピーカーのステップレスポンス(ツイーターの先行音効果に依存)

百花繚乱にみえる英国のHi-Fiオーディオ機器のほとんどは、一部の上流階級か海外向けの特産物であり、イギリス国民のお茶の間に届くことは稀であったということ。そして多くの人が電蓄(Radiogram)を愛し、RIAAになった後も78rpm盤を大切に聴いていた。Garrardのプレイヤーに78rpmがあるのは当り前、QUADの1967年発売の33型プリアンプ(トランジスター式)にさえ5kHzのハイカットフィルターを装備していたくらい。それがレコードをこよなく愛するイギリス人の常識だったのだ。

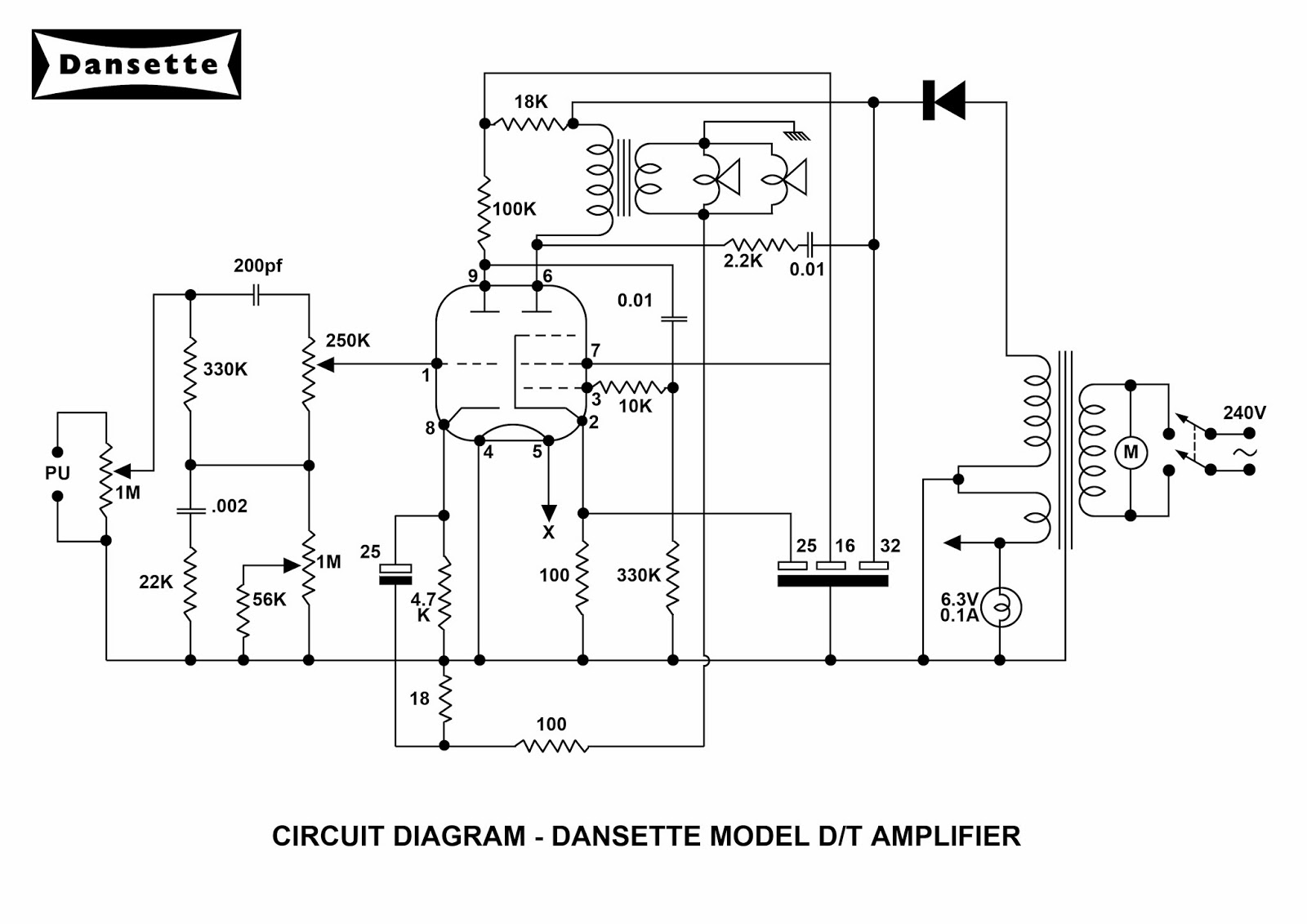

ポータブル・プレイヤーの多くは、BSR社のターンテーブル、セラミック・カートリッジ、ECL82のシングルアンプ、8x5インチの楕円フルレンジユニットの構成で、張り出している箱の部分からすると、卓上ラジオとターンテーブルが一体化したような構造だ。以下の写真で、結成したての頃のロックバンド

ザ・フーのボーカル ロジャー・ダルトリーは、ポータブルプレイヤーで音を確認しながらメモを取っているが、当時最もラウドなサウンドで知られたバンドでも、同世代のイギリスの若者が聴くオーディオ装置でのサウンドチェックを怠らなかった。それでも良い音楽は生まれ続けたのである。

1960年代の英国では標準的だったポータブル・レコードプレイヤー

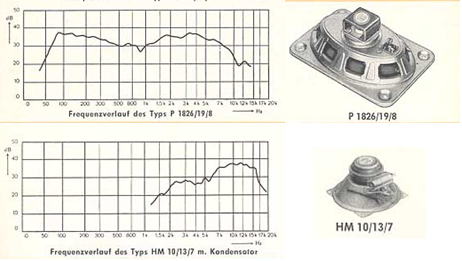

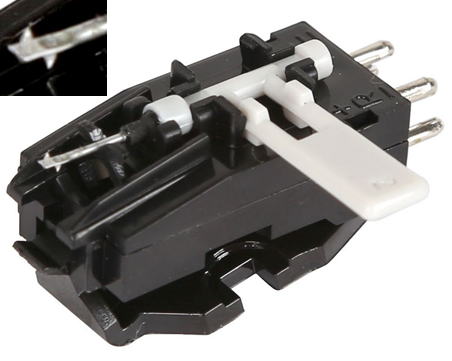

セラミック・カートリッジは、78回転盤と33/45回転盤の両用で、ノブを回転させると切り替えられるタイプが長い間使われた。セラミック・カートリッジは、自身がイコライザーと同じような特性をもっており、イコライザー・アンプを必要としないため、廉価で済ませることができた。公称の周波数特性は30~15,000Hzだが、実際は8kHz前後で急激に減衰する。78回転盤の時代と違いはそれほど大きくないというのが実情で、ステレオ時代のカートリッジは、クロストークは20dB程度、6kHzより上はほとんど分離しないというものだ。これがピンポンステレオを再生していた初期ステレオ録音の限界だった。しかしこの仕様で、家庭用のポータブル・プレイヤーから商業施設のジュークボックスまで、皆が音楽を楽しんでいたのだ。それは実際に聴いてみると、高域も低域も過不足なく鳴り響くことが判る。アンプはECL82もしくはECC85+EL84のシングルで、1.5Wのとても簡素なアンプ。これで8x5インチの楕円フルレンジを鳴らしたのだ。楕円ユニットは当時のラジオにもよく使われていたもので、EMIの高級ユニットでも、6kHzから減衰して8kHzまでというもの。一方で、2~4kHzにピークがあり、これが音の明瞭度を上げている。

ソノトーン社 9Tステレオ・カートリッジの特性(78rpmコンパチ)

Dansette社のポータブル・プレイヤーのアンプとスピーカー

HMV製の電蓄にも実装されたEMI 92390型ワイドレンジユニット

こうしてみると、イギリス国民が、LPの発売された1950年以降から1960年代の前半にかけて、立ちはだかる電蓄の巨大市場の壁を乗り越えるのに、かなりの時間を要したことが判る。ビートルズのLPを買おうと殺到した人の多くは、電蓄の名残が強い8kHzまでの音響をさまよっていたと考えられる。しかし上に見るように、そういうスピーカーでも生き生きと鳴る工夫が、60年代前半の個性あふれるサウンド(言いようによってはヘンテコな音)に秘められていたようにも思うのだ。よく「明るい音でポップス向け」という言葉を聞くが、ドンシャリの音を好むオーディオ初心者を揶揄しているような言い回しで、ポップスに理解のない(良識のない)人の上から目線の言葉と思ったほうが良い。むしろ話は逆で、ローファイな機材でも心地よく聞こえるように調整されたサウンドなのだ。それを20kHzまでフラットなシステムで大音量で聴いて批評するのだから、「こういう音を若者は好んでいるんだな」と勝手に思っているだけ。ポップスを聴くのに、1960年代のイギリスの若者は、ラジオやポータブル・プレイヤー以上の大げさな装置でレコードを聴かなかったし、それでもロックの変革を牽引できたのだ。

別の面で捉えると、1960年代を通じて最も売れたステレオスピーカーである米アコースティック・リサーチ社には、「Flat」より高域を減じた特殊な「Nomal」モードがあり、よく東海岸のオーディオ理論の特異性が議論された。日本ではNHKモニターをはじめフラットでの検聴が基本だったので、高域をロールオフさせるのはHi-Flののイロハから免脱したものと理解されていたからだ。これも1970年代に日本を訪れたタンノイの重役が、日本のスピーカーの音調は高域が強すぎるとし、「日本のスピーカーエンジニアたちは、西欧のナマの音楽を、できるだけ多く聴かなくてはならないと思う」とコメントしたことと重なる。KEFに至っては「日本のスピーカーの音はとてもアグレッシブ(攻撃的)だ」と言った。いきなりハシゴを外された印象だが、実は1960年代から徐々に軌道が逸れていたと考えるのが妥当である。ところで、モータウンをはじめ東海岸の録音エンジニアは、スタジオに置いてあるアルテックなどのモニタースピーカー(いわゆるプレイバックモニター)とは別に、テープを自宅に持って帰ってARやKLHなどのスピーカーで最後の音決めをしていた。モータウンの編集ルームは、演奏時のコントロールルームとは別室にあり、そこではAR-3がステレオで、Altec

604Eがモノラルで置いてあった。今でいうマスタリングのはしりのようなものだ。

1960年代後半のモータウンのミキサー室

Studer C37 8chオープンリールでダビングしながらミックスダウン

両脇に逆さ置きのAR-3a、中央にAltec 604Eモノラル

アコースティック・リサーチ社の東海岸サウンド

ビートルズの録音には出来不出来の波があって、あまりに高級ステレオで聴くのはバランスが良くない、という意見はときどきあった。しかしそれが間違いではないと分かったのは、1968年のホワイト・アルバムの録音中に事件がおこったからだ。既にメンバーばらばらで録音していたビートルズは、新しくできたトライデント・スタジオで「ヘイ・ジュード」の録音を行った。このときは新人のケン・スコットが立ち会ったが、出来上がったテープをアビーロードで聴くと、高域のない冴えない音になっていた。ジョージ・マーチンは新人のケンがへまをやらかしたと思い、ネチネチと怒りはじめたが、ポールが気転を効かして「ケンはここのスタジオの音がクソだって言いたいんだろ?」と悪ぶってみせた。全員ふと我に返り、モニタールームの外でコソコソ相談し、結論としてはそのテープの高域をイコライザーで持ち上げて採用することにした。簡単に言うと、トライデント・スタジオはソリッドステートのミキサー卓にフラットな特性でモニターする最新設備だったのに対し、アビーロードは真空管ミキサーで高域の丸まった特性のラジオっぽい音でモニターしていたのだ。逆に現在は特性がフラットなスピーカーで試聴するので、ツイーターの高域のキャラクターが化けて出ることになる。おそらく当時のアビーロードスタジオのテープをトラインデントスタジオで聴くと、高域が過剰なサウンドに聞こえたことだろう。1960~70年代の日本でのロックの受け止め方も似たようなものだったことを思い浮べることも可能だろう。

ジョージは片側のスピーカーの前に居座り、ポールは反対側のスピーカーを聴いている(1963)

Altec 604B(1949)の特性:スペック上は50~15,000Hzだが5kHz以上はロールオフ

私のモノラル・スピーカーのチューニングは、約1mの近接距離でコンサートホールの音響に近似したカマボコ特性とし、タイムコヒレント特性を200~8,000Hzで綺麗に揃うように整えている。

実際の録音スタジオでのマイク位置は、精々30cmの近接位置であり、そうでないと録音の鮮度が保てない。それゆえに、Hi-Fiらしい音の定義は近接マイクの音そのものとされてきた。しかし、自然なアコースティックに沿った音響はずっとカマボコ型なのだ。逆に音の鮮度というのは、音が近くに聞こえる(音が前に出る)中高域の鋭敏さにあるのではなく、中低域と一体となったブレの無さである。低域に気を取られたスピーカーがラジオやテレビのアナウンスで胸声が強くモゴモゴするのは、重低音が遅れて良いという思い込みにかまけて、重たく反応の悪いウーハーにボーカル域を委ねてしまったからだとも言える。このバランスを取るのに苦慮していたのが、実は1940年代のPA装置だったというのだから、これは進化ではなく退化だったのだ。私のスピーカーから聴こえるのは、録音が古くても新しくても変わらない、自然な音楽の躍動感と楽器間のバランスである。

コンサートホールの周波数特性の調査結果(Patynen, Tervo, Lokki, 2013)

我が家のスピーカーの周波数特性(灰色:コンサートホール、点線:映画館規格)

同インパルス応答:綺麗な1波形に整っている

私自身はついこの前知ったのであるが、例のアブソリュート・サウンド誌に参画していたオーディオライターのアート・ダドリーは、同誌を辞めた後にアルテックのヴァレンシア(後にフラメンコ)をリファレンスにして批評活動を再開したということだった。そこでは、オーディオに必要な要件について「タイミング」という言葉をしきりに使っており、生涯の敵は「性能に問題ないと繰り返す専門家」と「周波数特性の専制主義者」である。このことを深く悟ったのは、歴史的なソングライター アーヴィング・バーリンの自宅を訪問したときのことで、そこで聴いた長年使いこまれたポータブルの蓄音機と電蓄の音が、78rpm盤とLP盤のどちらにおいても、あまりに家のインテリアと合っていて感服したという。こうした歴史と向き合う姿勢というのは、オーディオ進化論が既に緩やかな漸近線を画いてピークに達していた20世紀末から21世紀において、一風変わっているけど趣味性の高いコラムとして読まれていた。これを見て思い出すのは、日本のオーディオ批評家 菅野沖彦氏もJBL 375を中心とするマルチシステムだが、超高域を含む広帯域再生への拡張主義を捨てていたわけではなかった。この点ではアート・ダドリーはずっとストイックに事柄を絞ってアナログ大好きなままデジタル時代を歩んでいたといえる。アメリカのライターらしくフォークやロックへの愛情をたっぷり注いでいた点も、チャーミングな語り口と共に時代を切り拓いていたのだ。

左:アート・ダドリーのリスニング・ルーム(アルテック フラメンコが目印)

右:備忘録代わりにポータブル録音機に向かって歌うアーヴィング・バーリン

周波数レンジは100~8,000Hzで十分だ

私は自分のモノラル・システムをローファイだと自己申告しているが、実際には優秀録音もしっかり鳴ってくれる。一番の違いは、両者に大きな違いがなく平等に鑑賞できる点にある。この考えは私個人の独りよがりではなく、ちゃんと由緒のあるものでもある。

まず最初にこのことに着目したのは、ウォール・オブ・サウンドの創始者であり、その後のポップスの録音技術の神として崇められているフィル・スペクター氏である。一般にウォール・オブ・サウンドはステレオ録音の一大流派と見なされているが、エコーをたっぷり利かせて広がりのある音場感を出すとか、サウンドが壁一面にマッシブにそそり立つとか、色々と言葉のイメージだけが先走っているが、実は当人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表しモノラル録音へのカミングアウトを果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。さらに言えば「少年少女のためのワーグナー風ポケット・シンフォニー」という表現も、当時の若者で流行していた携帯ラジオでも立派に鳴る録音ということであり、1960年代の少年少女たちは電池駆動できるトランジスターラジオを、トランシーバーのように耳に充てて聴いていた。立派なステレオでこそ真価が発揮できるなんて言うひとは大きな勘違いである。 まず最初にこのことに着目したのは、ウォール・オブ・サウンドの創始者であり、その後のポップスの録音技術の神として崇められているフィル・スペクター氏である。一般にウォール・オブ・サウンドはステレオ録音の一大流派と見なされているが、エコーをたっぷり利かせて広がりのある音場感を出すとか、サウンドが壁一面にマッシブにそそり立つとか、色々と言葉のイメージだけが先走っているが、実は当人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表しモノラル録音へのカミングアウトを果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。さらに言えば「少年少女のためのワーグナー風ポケット・シンフォニー」という表現も、当時の若者で流行していた携帯ラジオでも立派に鳴る録音ということであり、1960年代の少年少女たちは電池駆動できるトランジスターラジオを、トランシーバーのように耳に充てて聴いていた。立派なステレオでこそ真価が発揮できるなんて言うひとは大きな勘違いである。

初期のトランジスターラジオの聞き方はトランシーバーのように耳にあててた(ヘッドホンへと発展?)

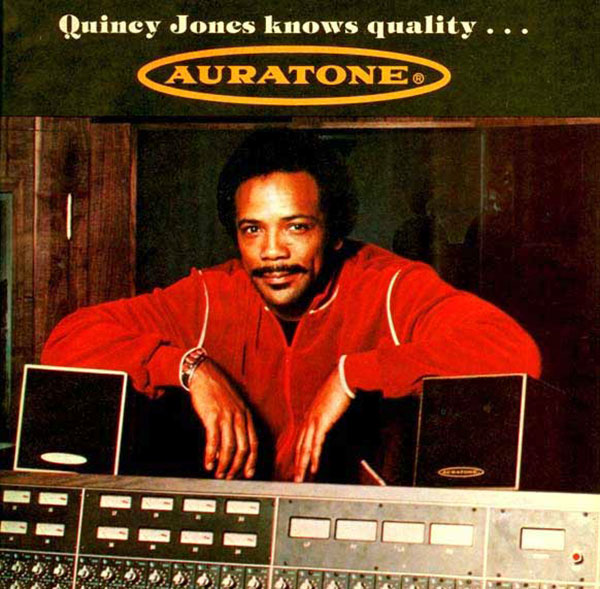

続けて、20世紀最大のアレンジャー兼プロデューサーとして名を遺すクインシー・ジョーンズ氏の推奨したモニター方法である。当時定番のサブモニターだったオーラトーン5cの特性をみると、規格上は50~18,000Hzだったが、実効では150~8,000Hzであり、それでもラジオやテレビでキャッチーなサウンドを保持し、バランスの崩れないミックスが必須だった。現在でも1980年代のギガヒットとして歴史に名を残すマイケル・ジャクソン「スリラー」でさえ、オーラトーン5cでバランスを整えた結果MTVでの成功につながった。CD規格策定前のヒアリングでも、15kHz以上の周波数は楽音として必要ないというのが、大半の録音エンジニアの意見だった。まさか20kHzに溜まるデジタルノイズがこれほど問題になるとは誰も心に留めていなかったのだ。人間の聴覚は進化などしていないのに、デジタルで正確に測定できるかのように思い込み、結果的に音楽のコアとなるボーカル域を汚す行為に及んだのだ。

1970年代から1980年代前半まで活躍したオーラトーン5c

オーディオ批評家が家電の音響設計をちゃんと評価したものとして、1967年に長岡鉄男が音楽の友誌に「原音再生」というコラムを紹介しよう。いわく、どうせ中途半端なステレオを買うくらいなら、テレビの音のほうがいいという趣旨のことを述べている。

|

ローコストで原音によく似た感じの音を出すにはどうればよいか、実例としてテレビの音声を上げてみます。家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずいないでしょう。ボソボソとした胴間声と相場はきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。 |

加えて、テレビの音声が音をあまりいじくることなく素直だとコメントし、長径18~25cmのテレビ用楕円スピーカーのうちできるだけ能率の高いものを1m四方の平面バッフルに取り付け、5極管シングルでジャリジャリ鳴らすのが良いのだとした。ラジオ用、テレビ用のスピーカーで能率の高いものは、一般にストンと低域が落ちていて、中音域のダンピングがよく、特に音の立ち上がりは、20~30cmのハイファイ・スピーカーをしのぐものがあるとも記している。

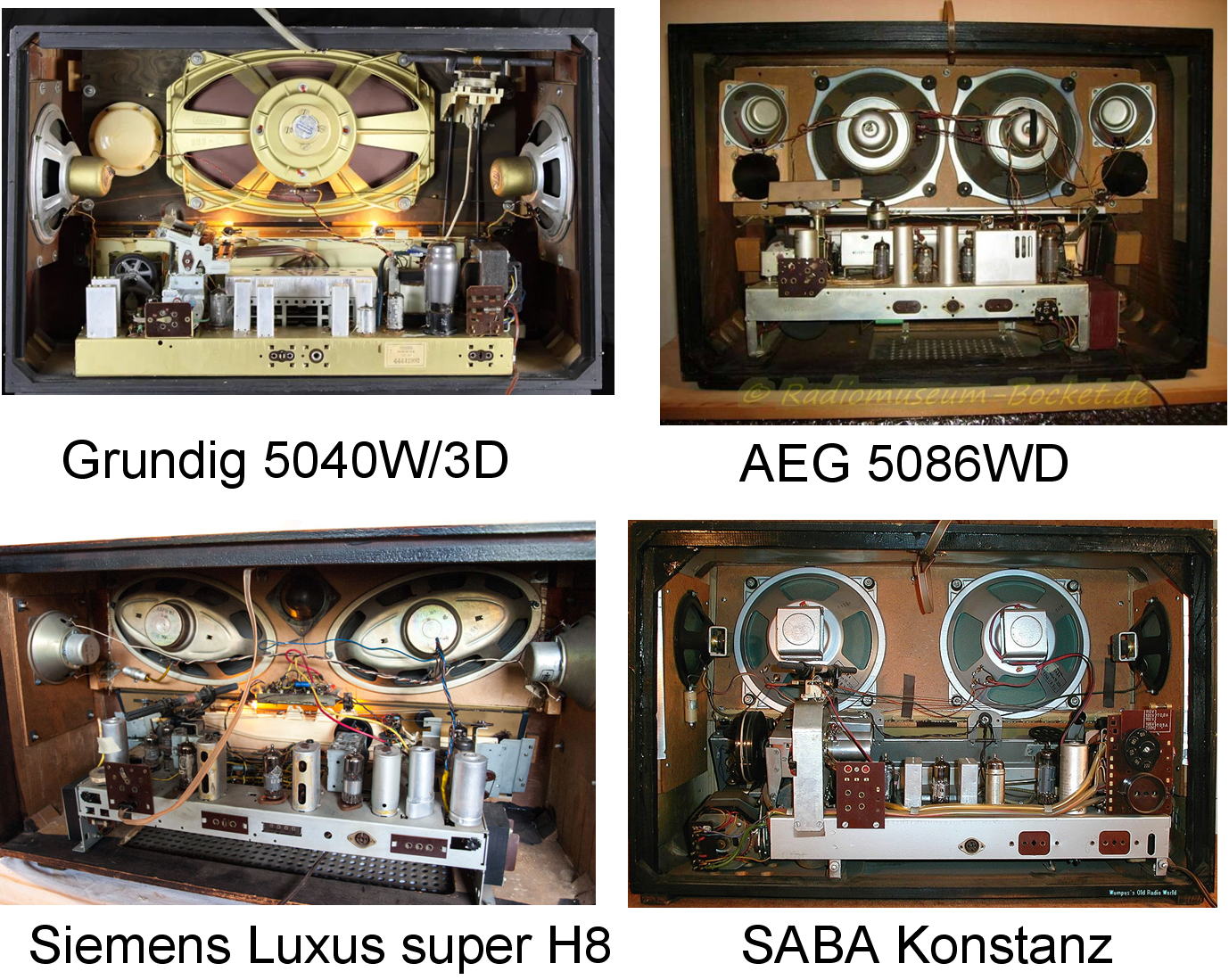

ちなみにドイツ製フルレンジとしてよく知られるジーメンス14gやSABAグリーンコーンは、安価なステレオ用にも使われたが、基本はラジオの保守用部品である。1980年代にはデッドストックも豊富で入門機として手に入りやすかったのだが、2000年を超えるとさすがに品薄となり、今では中古市場で10倍の価格で取引されていて、たかがラジオの音を再現しようとしても、ちょっと試しになんて言えない事情になっている。こんな古レンジなんてもはや需要はないと思うかもしれないが、古い時代の音楽だけは今も売られ続けている。そして歴史的な名盤と言われる音楽に接してみても、何も琴線に触れない彼岸の音として聴きとおすこととなる。これでも録音を次世代に残したと言えるのだろうか?

| Siemens 22c |

SABA Permadyn |

|

|

|

|

ドイツ製20cmフルレンジと真空管FMラジオでの使用例(どちらもモノラル)

フルトヴェングラーの好んだマイクセッティングは、天吊りマイク 1本のみで、ちょうど指揮者の位置で聴こえるポイントを選んでいる。これは戦中の1940年にフルトヴェングラーがマグネトフォン録音機での放送録音を始めたときに、録音技師だったFriedrich Schnapp博士によるもので、ステージからコンサートホールに拡散される手前のところの響きを捉えることで、スピーカーから部屋全体を響かせるタイミングをきっちり掴んでいるのだ。この方式だからこそ、フルトヴェングラーならではの情熱的な演奏が聴けるわけだが、近接マイクを編集したマルチトラック録音ではホールを揺るがすようなタイミングはマットに押しつぶされるし、間接マイクでの残響音の付加もアインザッツやアウフタクトに込められた気合をを曖昧にするだろう。これは音響的に欠陥の多いとされたティタニアパレストでのライブ録音においてさえも、低音のダブついた響きを巧く利用してオケが咆哮するタイミングを見計らっていることからも、ただ恰幅よく鳴るだけでは巨匠の目指す音楽的感動は不十分である。

1949年に大改装されたティタニアパラスト(左:1947年、右:1952年)

マイクはいずれもCMV3の1本吊り

夜明け前のマーラー

マーラーの時代の到来を告げたバースタイン、バルビローリ、クーベリックにはじまり、今やブルックナーと並んで全集制覇の二大山脈として知られるようになったが、指揮者にとって興味深い内容であるのと同じく、オーケストラにとっても存在価値を知らしめる恰好のアイテムとなっている。一方で、それ以前に作品紹介を務めた賢人たちの演奏は、どちらかというと手探り状態と勘違いの連発のように思われがちだが、巨大な管弦楽構成に比してリハーサル時間の制限のほうがずっと大きな障害だったと思われる。しかし、こうして並べて聴いてみると、指揮者が自身の命運を掛けてマーラー作品と向き合いステージに載せている必死さが痛いほど伝わる。その必死さを、精神論ではなく現実の音響としていかに再現するかは、オーディオ機器のポテンシャルをどこまで高めるかで決まってくる。この点では、マイクの生音を中継するラジオやPA装置のほうが、優れた結果を出すのだ。 |

|

マーラー交響曲4番/メンゲルベルク&ACO管(1939)

むせかえるロマン主義的な演奏で知られるメンゲルベルクの演奏でも、特に個性的なのがこのライブ録音で、フィリップスから1962年にオランダとアメリカでLP盤が出たものの、1960年代のマーラー・ブーム以降は急速に忘れられていった。

一方でメンゲルベルクはマーラーが生前最も信頼していた指揮者で、4~7番は総譜の校正を共同で行ったり、同じ曲を2人で午前と午後で分けて演奏して互いの解釈を聴き比べたという逸話も残っている。おそらくマーラーの死後に全曲演奏会を遂行した最初の指揮者だったかもしれず、1904~40年までに約500回もマーラー作品を演奏したという記録が残っている。

個人的にはこの手の録音でもFM放送並の音質で鳴らせるようになったため、むしろコンセルトヘボウの木質の響きに年季の入ったニスのような艶やかさがあり、アールヌーボーのガラス細工を見るようなモチーフをデフォルメした造形性もあり、総じて世紀末の象徴派絵画のような表現様式を色濃く残しているように感じる。その作り物めいた雰囲気は、ブリューゲルの「怠け者のの天国」に見るような、この世で思い描く楽園の虚構性も突いていて、中々に辛辣な一面も持っていると思うのだ。 |

|

マーラー:交響曲2番「復活」/クレンペラー&アムステルダム・コンセルトヘボウ管(1951)

この録音はアセテート盤で収録された最後の時期にあたるもので、アセテート盤の本来の実力がどの程度であったかを伺い知るのに最適である。アムステルダム・コンセルトヘボウ管は、初演こそケルンやミュンヘンが多かったが、長く首席指揮者に君臨したメンゲルベルクの下、マーラー演奏に作曲家も認める手腕を発揮してきたことで知られる。この復活はクレンペラー自身がマーラーの助手として働いていた頃に何度か副指揮者として立った経験のある思い出深い曲。大変彫りの深い演奏で、オタケンのアセテート盤録音からのテストプレス盤の復刻もしっかりしたものになっている。アメリカでの就職活動が上手く行かず、ややムラっ気の多いこの時期のクレンペラーに対し、全てが整えられて準備されたうえでクレンペラーの統率が揃ったというべきかもしれない。テレビのインタビューでクレンペラーは、同じマーラー作品の偉大な指揮者だったワルターとの演奏の違いについて問われたところ、「ワルターは道徳主義者で、私は不道徳主義者だ」と答えたというが、実はお気に入りの言葉らしく、同じことをバレンボイムにもベートーヴェンのP協奏曲のセッションの合間に何度も言ってたらしい。こうした奇行の数々が功を奏してか、デモーニッシュな闇から徐々に光を放つこの作品のコントラストをよりハッキリと表現しているようにも感じる。ジャケ絵は聖母フェリアー様ではなく、クレンペラーが大腕を振り上げている姿にしてほしかった。 |

|

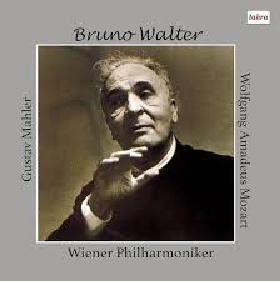

マーラー:「大地の歌」/ワルター/ウィーンフィル(1952ライブ)

宇野功芳氏が50年間夢に見たというライブ録音のほうだが、より感情が表に出てしまって、このステージのリハーサルにあたるセッションでの冷たい夜霧に包まれた雰囲気は後退している。一方で、ライブで大見栄を切るワルターの姿もまた一興だし、何よりもダメ男を演じるパツァークの出来がずっといい。フェリアーも清純な乙女が虚無な彼岸に迷い込んだ恐怖感がにじみ出ていて、この楽曲のもつ本来の救いようのなさがバックボーンとしてちゃんと画かれているように思える。ワルターもここでは、クレンペラーの皮肉った「道徳主義者」という汚名をひとたび返上したというべきだろう。ちなみにバーンスタインはレーベルを跨いでこの曲をウィーンフィルと成し遂げた。やはり越えなければならないマイルストーンなのだろう。 |

|

マーラー:交響曲6番「悲劇的」/ミトロプーロス/ニューヨークフィル(1955)

1959年のケルンでの陰影のあるライブも捨てがたいが、ニューヨークでのより重量感のあるショスタコーヴィチもあわやと思わせるスペクタクルなアプローチは、現在の自己欺瞞の塊のようなマーラー解釈とは大きく異なる。ともかく曲の鳴っている間、マーラーの音楽を浴び続けるという言葉が適当だと思う。ミトロプーロスにとってこの曲は1947年にアメリカ初演をして以来、満を持しての2度目の挑戦ということになるが、ギリシア彫刻のようなしっかりした造形とともに、嵐のなかでも揺らぐことのないヒーローの登場を期待しているように思える。実際にはマーラーだってアメリカで音楽活動をしていたのだが、あのトスカニーニに押し切られて去っていった。ワルターが持前の人情味で癒しと和解を進言したとすれば、ミトロプーロスはかつての禍根を吹き飛ばすような正面突破でマーラーに凱旋門をくぐらせたといえよう。 |

|

マーラー:交響曲8番「千人の交響曲」/ホーレンシュタイン/ロンドン交響楽団(1959)

マーラー生誕100周年を目前にして、BBCがステレオ放送のテスト用に企画したという演奏会。年末までに予算消化しなければならないという無茶な企画ゆえ、準備期間も少なく各パートの練習だけで済ませ、通しのリハーサルもないまま総勢756名が顔合わせしたのは本番当日だったという。結果はマーラー・ブームに火の付いていなかったロンドンに、巨大な花火が上がったというべきか。その後の第10番のクック補筆版への資金調達など、自国の作曲家にも見せないような厚遇ぶりは、そのショックがあまりにも大きかったことを物語っている。収録はEMIが特許をもっていたブルムライン方式によるステレオ録音だが、広大な空間のなかの楽音のパースフェクティブを自然に収録している。この演奏を意識してか、バーンスタインが全集録音のためにこの地を選んだというのも分かるような気がする。 |

オーディオは人間の大きさが一番心地よい

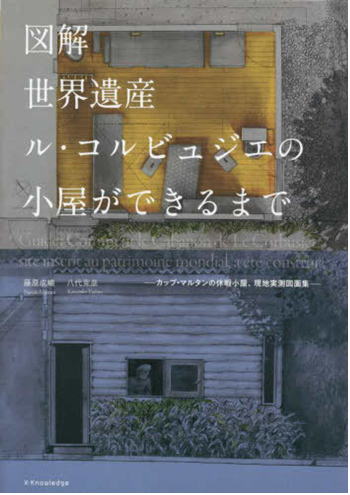

人間の住む家のスケールについて、現代建築に大きな影響を与えた人物にル・コルビジュエが居る。彼はモジュロールという人体定規を開発し、家の持つべき寸法の黄金比を割り出すことを提案した。当時は直線を重視した団地風の建屋を、バウハウスのモダニズムに引っかけて実験住宅と呼ばれたが、戦後に建てられた日本の団地のほとんどが影響を受けていることは承知の通りである。最終的に私が導き出した最適な音響スケールは、人間の胴体と等しい音響トルソーであり、30cm径の大口径スピーカーでありながら、ちょうど椅子ひとつのスペースに収まる大きさである。これはかつてのアメリカ製ジュークボックスと同じものとなった。

ル・コルビュジエのモデュロールと自作スピーカーの寸法関係

モノラルなら大口径でもディスクサイドでOK |

BBCでのLSU/10の配置状況(1950年代) |

|

世界遺産 ル・コルビュジエの小屋ができるまで/藤原成暁・八代克彦(2023)

日本の”ものつくり大学”の建築学科の実践プログラムとして企画された、カップ・マルタンの海辺に作られたル・コルビュジエの終の棲家、休暇小屋(1952)の実測とレプリカの製作記録である。既に1924年に「小さな家・母の家」を完成し、1929年の近代建築国際会議(CIAM)では「生活最小限住居」についてプレハブ住宅を発表していたが、晩年になって「ユニテ・ダビタシオン」の建設と並行して企画されたのが、この木造の休息小屋である。人間の身体によって測定されるモジュロールの実践もあってか、あらためてそのディテールを再現してみると、全く無駄のない構造をもっていることが判る。「森の生活」を著したソローの言う通り、人間は他人と同じ生活をしようとあくせく働く生き物であるのに、本当に必要なものはそれほど多くはない。小屋とは第一に身体と生活を委ねられる場所であるべきなのだ。 |

実は日本のオーディオの発展も団地サイズから派生しており、そこにちゃんと訴求したのがラジカセやテレビといった家電製品だった。実はこの家電製品の音響設計は、ドイツの真空管FMラジオや、イギリスの卓上レコードプレイヤーと、時代も仕様並行しており、別に日本だけが貧しいオーディオ環境だったわけでもなかった。例えばデッカ社の高級電蓄デコラに使われたEMI製スピーカーは日本にも輸入されていたが、日本製にも安くて同じようなスペックのスピーカーが数多存在したので、まさに猫マタギ状態だった。しかしここでラジオやテレビの音響設計にオーディオマニアが注目していれば、今のような混乱した状況にはならなかったであろう。

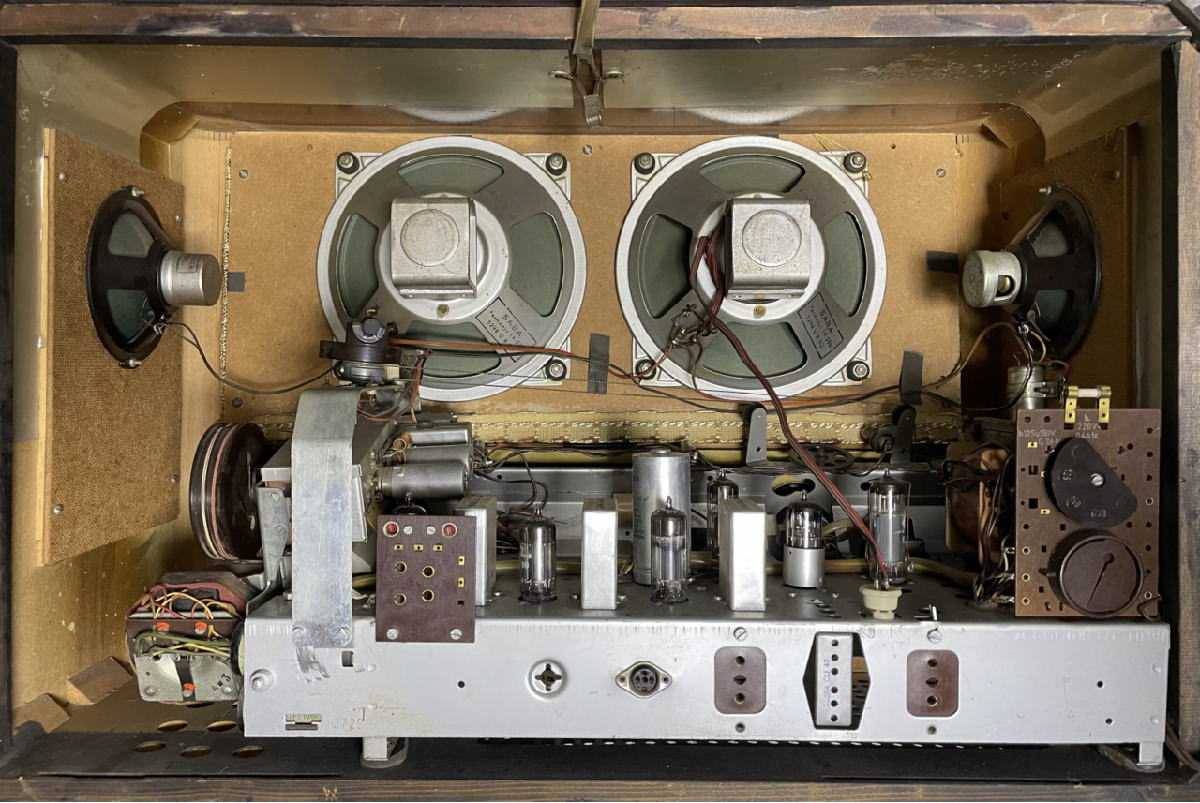

真空管時代の日本製テレビの内部構造。

左からナショナル、日立、ソニー。少し大型になるとツイーターが付いていた。

デッカ Decolaステレオ蓄音機とスピーカー部分(1959)

EMIの同軸2way楕円スピーカーの特性(日本でも販売されていた)

日本のオーディオ批評家で、最初に清貧の豊かさを問いた人は瀬川冬樹氏であろうかと思われる。グッドマンAxiom 80フルレンジを45シングルで鳴らしたときの感動秘話は、まさかこんな小さな畳部屋で営まれたとは誰も想像できないだろう。しかもクラシックのモノラル試聴である。というのも、その思い出を書いていた頃の瀬川氏は、JBL

4343を如何に鳴らしきるか、まるでエベレスト山を登頂するかのようなオーディオ猛者だったのに、全くその反対の体験談のほうが一人歩きしてしまったからだ。しかしこの話に多くの人が喰い付いた理由は、実際そういう心からの満足感をオーディオに抱く人が少ない、むしろ飢えているというほうが正しいのだ。

AXIOM80とまったり過ごす若かりし瀬川冬樹

アメリカだけ特別だったのは、全米のどの商業施設にもジュークボックスが常設されていたことと、ティーンエイジャーが携帯型トランジスターラジオを好んでいたことである。つまりハイエンドのオーディオ機器を必要としたのは、クラシックやジャズの高音質LPレコードを買う人々であり、それはそのまま日本のオーディオマニアに受け継がれた。一方で、アメリカン・ポップスの受け皿となったジュークボックスとトランジスターラジオは、前者の需要が夜の繁華街に集中したため、一般家庭に浸透することはなかった。残されたのがラジカセだけになったのだ。その日本製ラジカセが、アメリカのヒップホップ文化に貢献したことは良く知られる話だが、どうも重低音バリバリのカーステしか思い浮ばないのは、やはり自家用車を持つ憧れがそのまま輸入されたからだろう。時代に取り残されたジュークボックスの復権が、この異種格闘技のようなポップスの世界を生することができる、唯一残された道なのである。

レコードの社交的な場の設定が異なる日米間の相違

1960年代初頭のRock-ola製ジュークボックス(コーンツイーター付)

ブリティッシュ・ロックのレジェンドたちもジュークボックスの前でお戯れ

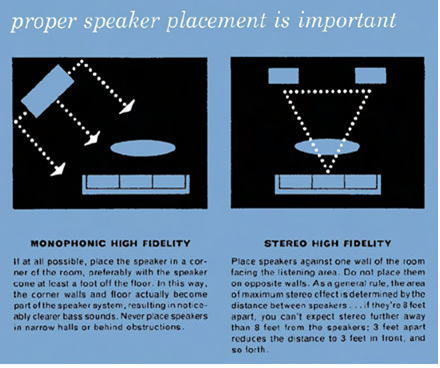

モノラルは正面で聴いてはイケナイ

これは常識として知ってもらいたいのだが、モノラルスピーカーを正面で対面して聴いてはいけない。ステレオスピーカーの設置がツイーターを耳の高さにして、三角形の頂点に座るように聴かなければ、正確なステレオ感と定位が得られないのに比べ、モノラル音声は部屋の響きを勘定に入れた総合的なアコースティックとして聴かないと音の広がりが出ない。難しいのが、ステレオがホールの響きそのものを再現しようとするのに対し、モノラルはあくまでも室内での音楽鑑賞に特化している点である。これはシュアー社が、ステレオカートリッジを売り始めた(もちろんモノラルカートリッジも売っていた)頃のマニュアルにも載っている公式なもので、ステレオとモノラルとではスピーカーの置き方が異なるのだ。

Shure社1960年カタログでのスピーカー配置の模範例(モノラルは斜め横から)、モノラル期のBBCスタジオ

プレイバック中のジョージ・マーチン(1963)、アーメット・アーティガン(1967):共にモノラルを斜めから聞き流している

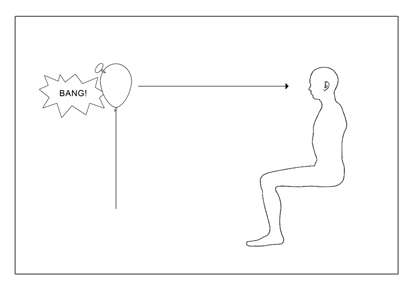

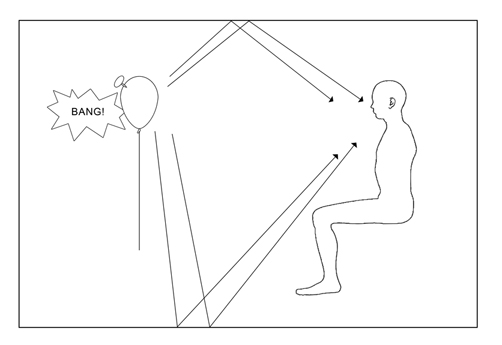

以下の図は、点音源の現実的な伝達イメージである。モノラルからイメージする音は左のような感じだが、実際には右のような音の跳ね返りを伴っている。私たちはこの反響の音で、音源の遠近、場所の広さを無意識のうちに認識する。風船の割れる音で例えると、狭い場所で近くで鳴ると怖く感じ、広い場所で遠くで鳴ると安全に感じる。 こうした無意識に感じ取る音響の違いは、左右の音の位相差だけではないことは明白である。つまり、壁や天井の反響を勘定に入れた音響こそが自然なアコースティックであり、部屋の響きを基準にして録音会場の音響を聞き分けることで、元の音響の違いに明瞭な線引きが可能となる。このため、ヘッドホンで部屋の響きを無くして直接音だけを聴くことは、モノラル録音では想定されていないと考えていい。

左;無響音室でのモノラル音源 右:部屋の響きを伴うモノラル音源 |

もうひとつは斜め横から聴くと片耳だけで聴いていることにならないか?という疑問である。しかし実際には、パルス波のような鋭敏な音はスピーカーのほうに向いている耳にしか届かないが、もう片方の耳はエコーを聴いているようになる。人間の脳とは便利なもので、音が直接届かない反対側の耳でも同じ音として聞こえるように感じ取っている。さらに両耳に生じる頭の大きさのわずかな時間のずれを感じ取って、勝手に音場感なるものを脳内で生成してしまう。

両耳間時間差(ITD)と両耳間レベル差(ILD)の模式図(Xuan Zhong (2015)

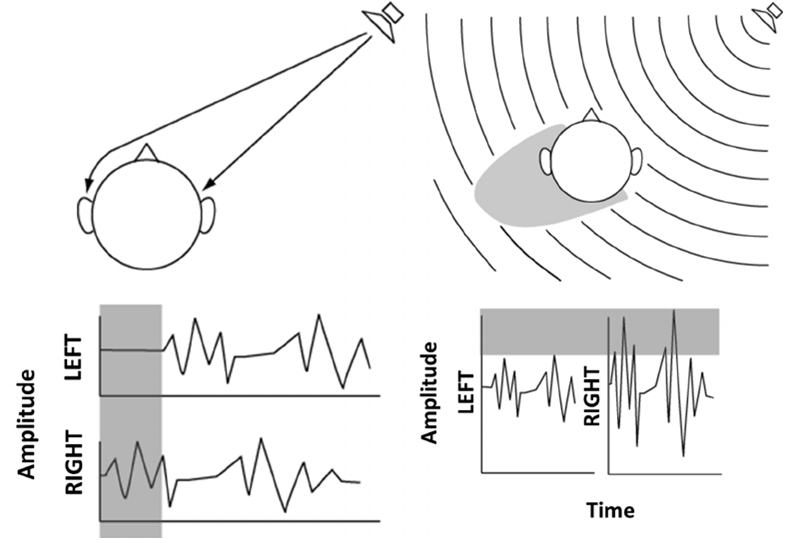

サッチモが登場した1958年のオーディオ広告を見ると不思議に思えることがある。スピーカーに背を向けお尻で聴いているのだ。もともと高域のラウンドしたAR社のスピーカーを、正面ではなく後ろ向きに聴くとは、何とも論評しがたいと思うだろうが、これは彼なりのステージでの音の再現で、バックにバンドを従えるときにはちょうどこの角度で聴いているという「現実の音響」に沿っているのである。正しい音の理屈がかなり違うことに気付くだろう。

緩いジャズでおじゃる

ただ緩いだけではなく、実際に凄い人が演奏しているに、その凄さを大幅に超越して、誰とでも自然に接することのできる達人の域に達した演奏の記録である。それを支える録音の良さも筆舌に尽くしがたい良い味を出していて、ジャズなんてこうしたポップなものから勧めるべきだと思う。ステレオ録音だからとモノラルで聴かない手はない。音像が整って本来のアレンジの骨格がリズムに乗って迫ってくる。 |

|

エラ&ルイ(1956)

言わずと知れたジャズシンガーの鏡のような存在で、スタンダード中のスタンダードである。これで変な音が鳴るなんてことはまずない。ひねくれた録音を好む私も、時折オーディオ店に行くときがあるのだが、そのとき必ず持参するCDである。それも大概はお店の人を安心させるためだ。しかし、サッチモおじさんのダミ声とトランペットが意外に引っ掛かるときがあって、そこでつぶさにチェックしてたりするし、エラおばさんの声のスケール感というのも出そうで出ないときもある。そういう機器は何となくスルーしよう。 |

|

サッチモ・シングス・ディズニー(1968)

サッチモことルイ・アームストロングが晩年に吹き込んだノベルティ物で、唯一無二の個性がディズニーの世界観にすっかり溶け込んで面白キャラを演じた名盤である。実はこの録音、ロスでもコアなロックバンドだったドアーズと同じ録音スタジオで録られていると言われれば驚くかもしれない。「レコーディング・スタジオの伝説」のサンセットサウンド・スタジオの項で詳しく書かれているが、この時期にボーカル用のアイソレートブースをはじめ、マルチトラック録音を最初に手掛けたことでも知られ、セッションでは一同に会するのがスケジュール上難しいところを巧く組んで、スタジオの稼働率を画期的に上げる方法で知られた。そもそもサンセット・スタジオを起こしたトゥッティ・カマラータは、1950年代末からディズニー映画の録音ディレクターをしており、多彩なアレンジを要求されるアニメーションの劇伴のためにスタジオを新設し、「10匹わんちゃん」「メリーポピンズ」「ジャングルブック」などのサウンドトラックがこのスタジオから生まれた。これを聞くとさぞかしキツキツに詰め込みセッションに思うかもしれないが、聴いてのとおり老齢のサッチモに無理なタイムテーブルを強いることなく、かなりリラックスした良好な関係を築いていることが判る。ビバップからフリージャズへと解体し続けるジャズのアート志向に対し、むしろ大衆の娯楽として浸透させることの大切さを、サッチモなりに深く洞察した揺るぎない信念がひとフレーズひとフレーズに刻まれている。 |

|

ビッグバンド・ボサノヴァ/クインシー・ジョーンズ(1962)

もはや映画「オースティン・パワーズ」のテーマ曲として、換骨奪胎の浮名を馳せた状態だが、これこそ若き日のクインシー・ジョーンズが放った大ヒット曲である。どこまでも陽気な調べは、当時のアルテック社のスピーカーが押しなべてラテン曲の名前を持っていることから察しがつくように、誰もが気楽にダンスに興じることのできるものとなっている。録音がマーキュリーだったことも幸運で、誰もがこのリッチなブラスサウンドを目指すようになった。今となっては当たり前のように思えるサウンドは極上のムード音楽でもある。 |

|

ソロ・ムンク(1965)

「左手で4分音をさぐるピアニスト」と呼ばれた孤高のジャズ・ピアニスト セオニアス・ムンクの3度目のソロ・ピアノ・アルバムだが、米コロンビアに移籍した後のムンクは、ビバップ最前線にいたリバーサイド時代の緊張感が一気に抜けて、何となく聞き逃している感じがしないでもない。だが、このアルバムのシュールな飛行機乗りの姿とヘタウマなピアノにはいつ聴いても心が癒される。おそらくムンク自身が患っていた躁鬱との関連もあるのだろうか、何か手を動かしていないと落ち着かない気持ちを抑えて、黙々とピアノに向き合って自問自答しているように感じるのだ。自分のやってることが上手くいかず心が折れそうになるとき、何となく手にするアルバムである。 |

|

「ジャズ・セバスチャン・バッハ」(1963、1968年)

スイングルシンガーズ

正確無比でクールな感触のアカペラ・スキャット。そこからパリの男女の群像が浮き上がる。1963年のレモンスカッシュのように爽やかな初録音から、1968年の枯葉を踏みしめるような冷めた表情の対比も面白い。人によっては前者の希望に溢れた歌唱が好きだろうが、私は断然後者のほうが好きである。スキのない男女がクールな仮面を被りながら恋の鞘当てをするのはスリリングでさえある。モンドリアン風の抽象絵画のジャケも美麗。 |

|