|

【B級オーディオの誘惑】

私はピュア・オーディオという言い草が嫌いだ。

なぜなら、そのピュアは一族の純血を意味するセレブ社会の象徴のように聞こえるからだ。そのセレブ社会が生んだオーディオ観というものは、例えば音楽のジャンル分けをして、その相性を見極めて黄金の組合せを推奨しようとする。結果として、ジャズならJBL、クラシックならタンノイ、というふうに、お国柄まで色分けされてきた。そういう時代が1970年代まで普通に続いていたのだ。それならロックは?、R&Bやソウルは?、歌謡曲は?、という感じで、明らかに怪しげな評価に堕ちていくのだ。

例えば、ジャズ愛好家に人気のあるJBLでも、 4320などはポップスの録音スタジオに留まらずドイツグラモフォンのスタジオに置かれていた。逆に、タンノイ

SGM-10Bは1980年代のポップスでは伝説的な存在だ。これが全く逆転してアビーロードをはじめ英国はタンノイ、アメリカはアルテックかJBLなんて勝手に決めつけて、挙句の果てに1970年代半ばにリリースされたKEFやロジャースのBBC

LS3/5aを「ビートルズ時代のモニタースピーカー」と紹介したり、かなり混乱した情報が錯綜していた。結果として中古のタンノイIIILzがやたらに高騰し、クソ重たいネットワーク回路を背負ったBBCモニターでロックを聴くような人が跡を絶たない。これがビートルズ研究の第一人者だったり、ベテランのオーディオ批評家の言う、都市伝説のようなオーディオ雑感であったが、2010年ぐらいまで真面目に信じられてきたのだ。2013年にアビーロードスタジオのセッション風景をまとめた写真集が出ても修正されることなく続いている。それだけ怪しげな状態で聴き続けられてなお、5~10年置きに見直されるリマスター音源について、誰もがさぞ立派な発言をしていたのだ。

アビーロードスタジオ(英ロンドン)、マスタリング・ラボ(米ハリウッド)

よくあるB&W 801でのビートルズ試聴会、最近になって買い戻したEMI真空管コンソール

私なりの結論をいえば、フラットで広帯域のHi-Fiシステムは、ポップスを聴くためには必要なく、むしろ100~8,000Hzのボーカル域のタイミングや吹きあがりの正確さのほうが重要である。この点では家電製品の電蓄やラジオのほうが優れていたのである。仮にこの家電オーディオの設計手法をB級オーディオと呼ぶことにしよう。

B級オーディオとピュア・オーディオで一番違いが出るのは、お笑い番組である。つまりボケとツッコミ、出演者全員のズッコケのタイミングを、のた~とやっているとシラけるのだが、ピュア・オーディオのほとんどはこの反応が重苦しくて笑えない。理由ははっきりしていて、ボーカル域の大半を反応の鈍いウーハーで受け持っているため、体当たりの演技がもつ躍動感がフラットに押しつぶされてしまうのだ。ウーハーの大半は100Hz以下の重低音の再生を第一義に優先しているため、中域のレスポンスが重低音の泥沼に足取られてハキハキとしないのだ。

こうした弊害は意外なところに現れ、例えばロカビリーの2ビートがどの楽曲でも同じように聞こえる、ソウルや演歌のこぶしがただ頑張ってるようにしか聞こえない、アイドルが踊らないで手拍子だけリズムを取っているように聞こえる、などなど、全て録音が古いからと片づけられている現象となる。

これを見てトキメかないのは昭和のオトコとは呼べぬ!

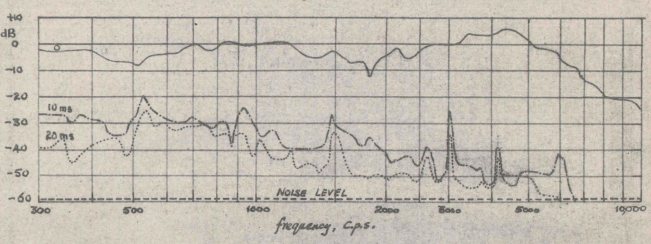

では、電蓄やラジオはどうしているかというと、100Hz以下はロールオフして引きずらない、6kHz以上はノイズが多いので欲張らないなど、ボーカル域以外の部分をあえてカットすることで、ボーカル域のレスポンスをクリアに保持している。このAMラジオに順じたスピーカーは、エクステンデッドレンジと呼ばれ、1930年代後半から1980年代前半まで約半世紀の間、世界共通の音声規格として存在していた。

FMラジオが追加されても伝統は廃れない:AM仕様の家電オーディオ

それが無くなったのは、デジタル録音により誰でも持ち運びのできるCDが登場したからである。実はCDの登場により、携帯型音楽プレーヤー、ミニコンポ・ステレオなど、小型で高音質なオーディオ機器が市場を覆いつくしたため、それまでの大形ステレオ装置の立ち位置が危うくなったため、家電オーディオと対抗するために「ピュア・オーディオ」の呼称が生まれた。よく言われるLDやDVDというデジタル映像ソフトの登場や、5.1chサラウンドによる音響効果に対し、ピュア・オーディオがより音楽再生に特化した質の高いステレオのことを差すというのは、いわば負け惜しみなのである。バブル崩壊後に大形オーディオ機器を購入する場合、家族と相容れない音楽専用システムを買うなんてできなくなっていたので、ホームシアターという名義でリビングに馴染ませるために考案しただけだと思ってもいい。大飯喰らいで売れない高級ステレオは国内メーカーから退却し、ネット社会にも乗り遅れて現在に至っている。そこで失われたのは高級ステレオだけではなく、テレビやラジカセといったお茶の間でモノラルスピーカーを鳴らす家電製品のほうが打撃が大きかったのだ。

古き良き時代の実存的な家電製品たち

映像も音楽も情報として持ち歩く時代→ネットで拡散する時代

それまでは、LPレコードの再生できない家電製品は、B級オーディオとして叩かれるだけ叩かれて、その存在を否定されてきた。ステレオでありさえすれば勝ち馬に乗った正義足り得たのだ。そのB級オーディオが家電から姿を消してから四半世紀経って今、その頃の記憶がもぬけの殻となった録音として残されたのである。つまり家電の担っていた文化的価値が失われたのである。

このB級オーディオの存在価値を、B級グルメに譬えてみると分かりやすいと思うが、日本経済が豊かになったからと言って、たこ焼きやポテトチップスが無くなって、ステーキやショートケーキだけを食べましょう、むしろそうしないと恥ずかしいと思うだろうか? そういうマリー・アントワネットのような極端な発想まで安易に行き着くのが、ピュア・オーディオの世界観だと言えよう。21世紀に入って、選りすぐった食材を寄せ集めた本格派の料理店よりも、その国ならではの味わいのある手料理のほうがグルメガイドに紹介されやすいのは、B級グルメがもつ魅力の一端である。同じことが家電オーディオについて言えないのは、味わいのない音楽ライフだと言えるのではないだろうか?

笑わないアイドルはしわも目立たない(ひたすらカワイイ)

私なりに、進化し続けるピュア・オーディオの成り行きに白い目を向けた結果、世の中には不純な音のほうが多いことに気が付いた。少し前なら、プア・オーディオとかローファイ嗜好とか自虐的に言い換えていたが、あえて言えば不良っぽい、オーディオも聴けば突っかかってくる、ちょい悪な感じがちょうどいいのだ。これを、不純なオーディオ(Non-Pure

Audio File)と呼ぶようにしたい。いや、そもそもオーディオ装置などは不純な要素でいっぱいなのだ。

*************************

私は思うところ、年甲斐もなく「不純な」「イケナイこと」という言葉にトキめくのは、昭和生まれの下卑た性質ゆえのことだろうが、現代的には「地下~」というほうが嗜好に合うだろうか。「汚れちまった悲しみに」というのは詩人

中原中也の感傷的な一句だが、そういう自虐的な言葉が自分の立ち位置を冷静に見つめるうえで実に心地よいともいえよう。ともあれ、私のオーディオ趣味は、古い記憶を蘇らせる妙薬でもあり、それは輝かしい青春でも何でもない、悲しみも悔しさも抱き止めるための方法でもあるのだ。地下オーディオというと、防音完備の本格的オーディオルームのようなのだが、実は精神的に地下に潜っているのが、今のリアルな私の状況なのだ。

そんなB級オーディオに向かうロードマップを以下に記そう。B級オーディオとは、人間が長い間培った心地よい音の集大成である。

小生は中学生になってテレビの歌謡番組を卒業した頃から、何に夢中になったかというとFEM東京(AM 810kHz)から流れる洋楽だった。夜8時からウルフマンジャックのガガ~ンという雷鳴とウワォ~~~ンと叫ぶ声で始まる1時間は、テレビのある団欒から身を引き、自分の部屋に引きこもって、まさに自分だけで音楽を楽しむ至福の時間であった。しかし、ステレオのチューナーから聞こえるAMラジオの音は、それはそれは酷い音だった。ツイーターに主導権を奪われ雑音を嫌うスピーカーゆえ、高音をバッサリ切り落として、潤いのない干物のような音。さすがのウルフマンジャックも犬の遠吠えそのものだった。そこで活躍したのが、ステレオよりもずっと格下(価格も1/10)のラジカセだった。

アメグラ世代の心を鷲掴みにしたウルフマンジャック

しかしラジカセがAMラジオの限られたスペックから、ウルフマンジャックの魅力を最大限に伝えるのには理由があった。そして、その理由に気付いたのは、オーディオ歴20余年経った30代半ばのことである。それはAMラジオの音声規格の元となっているボーカル域の再生にコツがあり、ラジカセはAMとFMの両方を違和感なく鳴らすために、AMラジオの音声100~8,000Hzをフルレンジ1発で再生し、FMラジオのHi-Fi帯域の10~15kHzをオマケのようなツイーターで補完する音響設計をしていたのだ。そして100~8,000Hzを再生するスピーカーはフルレンジではなく、エクステンデッドレンジと呼んでいたのである。

ちなみに通常のHi-Fiスピーカーは、ウーハーの分割振動(ビリ付くような歪み)を嫌って、1~2kHzで高域を切って、3~6kHzの中高域をツイーターに委ねている。これが何を意味するかというと、ボーカルの母音はウーハーで発し、子音はツイーターに分けて委ねることになる。つまり、母音から立ち上がる迫力あるウワォ~~~ンが、子音のタイミングがブツ切りでずれて、アホォ~~~としか聞こえないのだ。さらに悪いことに高域とのバランスを欠いたウーハーは100Hz以下の重低音のほうに浮気して、低能率&鈍重な発音でモゴモゴ重たくウ~ンウ~ン唸るだけで、何が楽しいのかさっぱり分からない。これで負け犬の遠吠えに聞こえる理由はハッキリした。

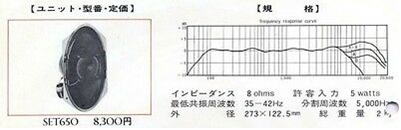

1970年代の日本のFMラジカセの周波数特性(基本はAMラジオ音声)

オーディオ批評家が家電の音響設計をちゃんと評価したものとして、1967年に長岡鉄男が音楽の友誌に「原音再生」というコラムを紹介しよう。いわく、どうせ中途半端なステレオを買うくらいなら、テレビの音のほうがいいという趣旨のことを述べている。

|

ローコストで原音によく似た感じの音を出すにはどうればよいか、実例としてテレビの音声を上げてみます。家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずいないでしょう。ボソボソとした胴間声と相場はきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。 |

加えて、テレビの音声が音をあまりいじくることなく素直だとコメントし、長径18~25cmのテレビ用楕円スピーカーのうちできるだけ能率の高いものを1m四方の平面バッフルに取り付け、5極管シングルでジャリジャリ鳴らすのが良いのだとした。ラジオ用、テレビ用のスピーカーで能率の高いものは、一般にストンと低域が落ちていて、中音域のダンピングがよく、特に音の立ち上がりは、20~30cmのハイファイ・スピーカーをしのぐものがあるとも記している。

私は自分のモノラル・システムをローファイだと自己申告しているが、実際には優秀録音もしっかり鳴ってくれる。一番の違いは、両者に大きな違いがなく平等に鑑賞できる点にある。この考えは私個人の独りよがりではなく、ちゃんと由緒のあるものでもある。

まず最初にこのことに着目したのは、ウォール・オブ・サウンドの創始者であり、その後のポップスの録音技術の神として崇められているフィル・スペクター氏である。一般にウォール・オブ・サウンドはステレオ録音の一大流派と見なされているが、エコーをたっぷり利かせて広がりのある音場感を出すとか、サウンドが壁一面にマッシブにそそり立つとか、色々と言葉のイメージだけが先走っているが、実は当人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表しモノラル録音へのカミングアウトを果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。さらに言えば「少年少女のためのワーグナー風ポケット・シンフォニー」という表現も、当時の若者で流行していた携帯ラジオでも立派に鳴る録音ということであり、1960年代の少年少女たちは電池駆動できるトランジスターラジオを、トランシーバーのように耳に充てて聴いていた。立派なステレオでこそ真価が発揮できるなんて言うひとは大きな勘違いである。 まず最初にこのことに着目したのは、ウォール・オブ・サウンドの創始者であり、その後のポップスの録音技術の神として崇められているフィル・スペクター氏である。一般にウォール・オブ・サウンドはステレオ録音の一大流派と見なされているが、エコーをたっぷり利かせて広がりのある音場感を出すとか、サウンドが壁一面にマッシブにそそり立つとか、色々と言葉のイメージだけが先走っているが、実は当人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表しモノラル録音へのカミングアウトを果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。さらに言えば「少年少女のためのワーグナー風ポケット・シンフォニー」という表現も、当時の若者で流行していた携帯ラジオでも立派に鳴る録音ということであり、1960年代の少年少女たちは電池駆動できるトランジスターラジオを、トランシーバーのように耳に充てて聴いていた。立派なステレオでこそ真価が発揮できるなんて言うひとは大きな勘違いである。

初期のトランジスターラジオの聞き方はトランシーバーのように耳にあててた(ヘッドホンへと発展?)

ビートルズの録音には出来不出来の波があって、あまりに高級ステレオで聴くのはバランスが良くない、という意見はときどきあった。しかしそれが間違いではないと分かったのは、1968年のホワイト・アルバムの録音中に事件がおこったからだ。既にメンバーばらばらで録音していたビートルズは、新しくできたトライデント・スタジオで「ヘイ・ジュード」の録音を行った。このときは新人のケン・スコットが立ち会ったが、出来上がったテープをアビーロードで聴くと、高域のない冴えない音になっていた。ジョージ・マーチンは新人のケンがへまをやらかしたと思い、ネチネチと怒りはじめたが、ポールが気転を効かして「ケンはここのスタジオの音がクソだって言いたいんだろ?」と悪ぶってみせた。全員ふと我に返り、モニタールームの外でコソコソ相談し、結論としてはそのテープの高域をイコライザーで持ち上げて採用することにした。簡単に言うと、トライデント・スタジオはソリッドステートのミキサー卓にフラットな特性でモニターする最新設備だったのに対し、アビーロードは真空管ミキサーで高域の丸まった特性のラジオっぽい音でモニターしていたのだ。逆に現在は特性がフラットなスピーカーで試聴するので、ツイーターの高域のキャラクターが化けて出ることになる。おそらく当時のアビーロードスタジオのテープをトラインデントスタジオで聴くと、高域が過剰なサウンドに聞こえたことだろう。1960~70年代の日本でのロックの受け止め方も似たようなものだったことを思い浮べることも可能だろう。

ジョージは片側のスピーカーの前に居座り、ポールは反対側のスピーカーを聴いている(1963)

Altec 604B(1949)の特性:スペック上は50~15,000Hzだが5kHz以上はロールオフ

百花繚乱にみえる英国のHi-Fiオーディオ機器のほとんどは、一部の上流階級か海外向けの特産物であり、イギリス国民のお茶の間に届くことは稀であったということ。そして多くの人が電蓄(Radiogram)を愛し、RIAAになった後も78rpm盤を大切に聴いていた。Garrardのプレイヤーに78rpmがあるのは当り前、QUADの1967年発売の33型プリアンプ(トランジスター式)にさえ5kHzのハイカットフィルターを装備していたくらい。それがレコードをこよなく愛するイギリス人の常識だったのだ。

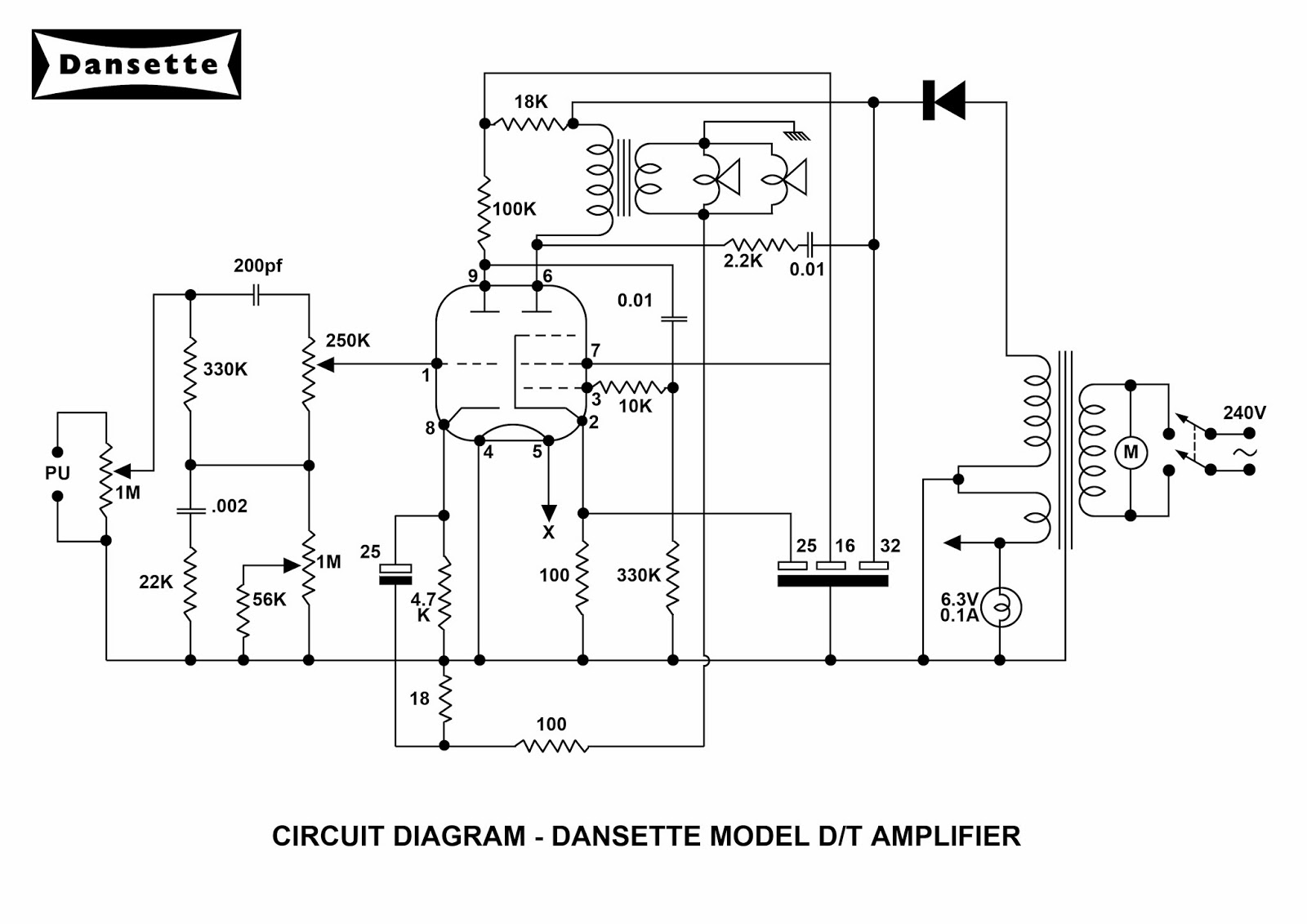

ポータブル・プレイヤーの多くは、BSR社のターンテーブル、セラミック・カートリッジ、ECL82のシングルアンプ、8x5インチの楕円フルレンジユニットの構成で、張り出している箱の部分からすると、卓上ラジオとターンテーブルが一体化したような構造だ。以下の写真で、結成したての頃のロックバンド

ザ・フーのボーカル ロジャー・ダルトリーは、ポータブルプレイヤーで音を確認しながらメモを取っているが、当時最もラウドなサウンドで知られたバンドでも、同世代のイギリスの若者が聴くオーディオ装置でのサウンドチェックを怠らなかった。それでも良い音楽は生まれ続けたのである。

1960年代の英国では標準的だったポータブル・レコードプレイヤー

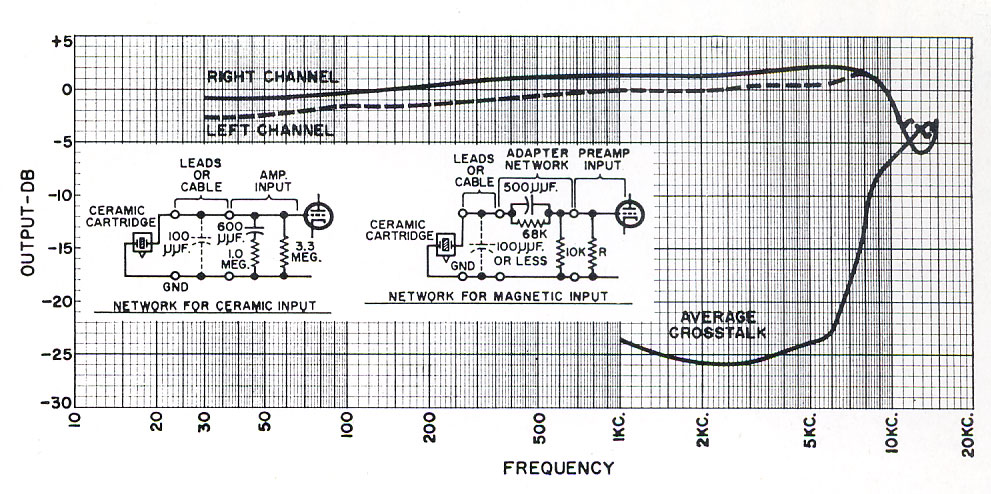

セラミック・カートリッジは、78回転盤と33/45回転盤の両用で、ノブを回転させると切り替えられるタイプが長い間使われた。セラミック・カートリッジは、自身がイコライザーと同じような特性をもっており、イコライザー・アンプを必要としないため、廉価で済ませることができた。公称の周波数特性は30~15,000Hzだが、実際は8kHz前後で急激に減衰する。78回転盤の時代と違いはそれほど大きくないというのが実情で、ステレオ時代のカートリッジは、クロストークは20dB程度、6kHzより上はほとんど分離しないというものだ。これがピンポンステレオを再生していた初期ステレオ録音の限界だった。しかしこの仕様で、家庭用のポータブル・プレイヤーから商業施設のジュークボックスまで、皆が音楽を楽しんでいたのだ。それは実際に聴いてみると、高域も低域も過不足なく鳴り響くことが判る。アンプはECL82もしくはECC85+EL84のシングルで、1.5Wのとても簡素なアンプ。これで8x5インチの楕円フルレンジを鳴らしたのだ。楕円ユニットは当時のラジオにもよく使われていたもので、EMIの高級ユニットでも、6kHzから減衰して8kHzまでというもの。一方で、2~4kHzにピークがあり、これが音の明瞭度を上げている。

ソノトーン社 9Tステレオ・カートリッジの特性(78rpmコンパチ)

Dansette社のポータブル・プレイヤーのアンプとスピーカー

HMV製の電蓄にも実装されたEMI 92390型ワイドレンジユニット

意外に思うだろうが、イギリスで最も高価なオーディオ機器は、タンノイ・オートグラフではなく、デッカやHMVの超高級電蓄だった。そこで要求されたのは、ステレオLPと同様にSP盤も格式をもって再生できることであった。例えば、1967年発売のQUAD

33プリアンプには5kHzのフィルターが搭載されており、当然のようにSP盤の再生を前提にしていたのだ。そしてステレオ・デコラの最後の砦となるスピーカー部は、なんとHMVの電蓄でも使われていたEMI製のユニットが使われていた。クロスオーバーを見て分かるように、6kHzぐらいまでのAMラジオ&SP盤の帯域は楕円エクステンデッドレンジが受け持っており、6個あるツイーターはその上を15kHzぐらいまで受け持っているだけである。これは1970年代の日本製ラジカセと同じ設計仕様であることは、もっと知られて良いことだ。

デッカ Decolaステレオ蓄音機とEMI製スピーカー部分(1959)

EMIの同軸2way楕円スピーカーの特性(日本でも販売されていた)

こうしてみると、イギリス国民が、LPの発売された1950年以降から1960年代の前半にかけて、立ちはだかる電蓄の巨大市場の壁を乗り越えるのに、かなりの時間を要したことが判る。ビートルズのLPを買おうと殺到した人の多くは、電蓄の名残が強い8kHzまでの音響をさまよっていたと考えられる。しかし上に見るように、そういうスピーカーでも生き生きと鳴る工夫が、60年代前半の個性あふれるサウンド(言いようによってはヘンテコな音)に秘められていたようにも思うのだ。よく「明るい音でポップス向け」という言葉を聞くが、ドンシャリの音を好むオーディオ初心者を揶揄しているような言い回しで、ポップスに理解のない(良識のない)人の上から目線の言葉と思ったほうが良い。むしろ話は逆で、ローファイな機材でも心地よく聞こえるように調整されたサウンドなのだ。それを20kHzまでフラットなシステムで大音量で聴いて批評するのだから、「こういう音を若者は好んでいるんだな」と勝手に思っているだけ。ポップスを聴くのに、1960年代のイギリスの若者は、ラジオやポータブル・プレイヤー以上の大げさな装置でレコードを聴かなかったし、それでもロックの変革を牽引できたのだ。

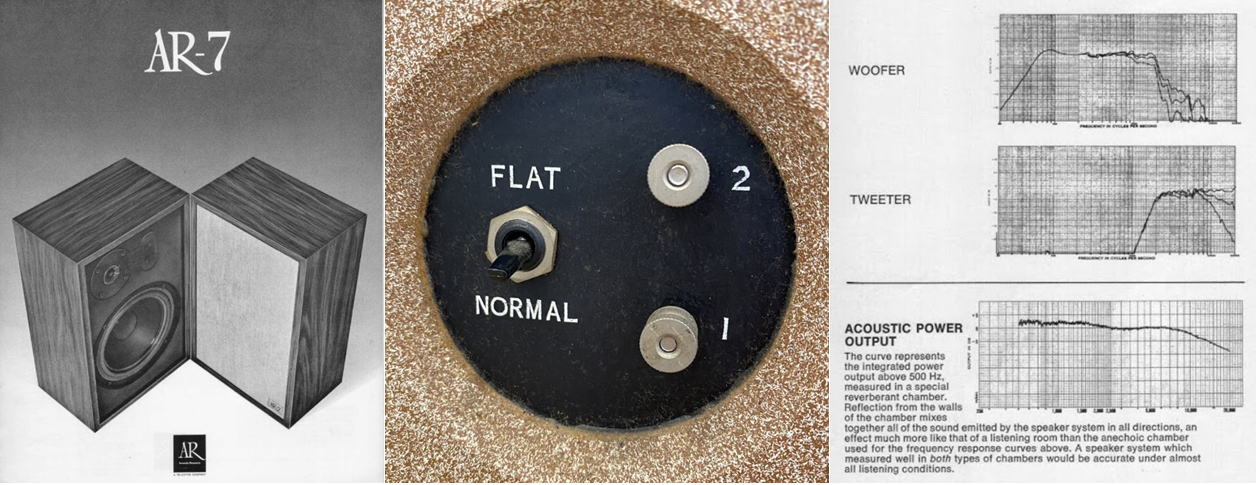

ではアメリカではどうかと言うと、1960年代を通じて最も売れたステレオスピーカーである米アコースティック・リサーチ社には、「Flat」より高域を減じた特殊な「Nomal」モードがあり、よく東海岸のオーディオ理論の特異性が議論された。日本ではNHKモニターをはじめフラットでの検聴が基本だったので、高域をロールオフさせるのはHi-Flののイロハから免脱したものと理解されていたからだ。これも1970年代に日本を訪れたタンノイの重役が、日本のスピーカーの音調は高域が強すぎるとし、「日本のスピーカーエンジニアたちは、西欧のナマの音楽を、できるだけ多く聴かなくてはならないと思う」とコメントしたことと重なる。KEFに至っては「日本のスピーカーの音はとてもアグレッシブ(攻撃的)だ」と言った。いきなりハシゴを外された印象だが、実は1960年代から徐々に軌道が逸れていたと考えるのが妥当である。ところで、モータウンをはじめ東海岸の録音エンジニアは、スタジオに置いてあるアルテックなどのモニタースピーカー(いわゆるプレイバックモニター)とは別に、テープを自宅に持って帰ってARやKLHなどのスピーカーで最後の音決めをしていた。モータウンの編集ルームは、演奏時のコントロールルームとは別室にあり、そこではAR-3がステレオで、Altec

604Eがモノラルで置いてあった。今でいうマスタリングのはしりのようなものだ。

1960年代後半のモータウンのミキサー室

Studer C37 8chオープンリールでダビングしながらミックスダウン

両脇に逆さ置きのAR-3a、中央にAltec 604Eモノラル

アコースティック・リサーチ社の東海岸サウンド

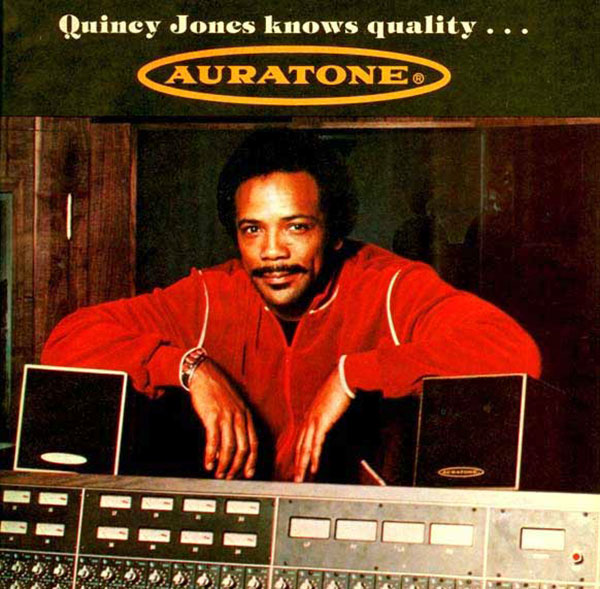

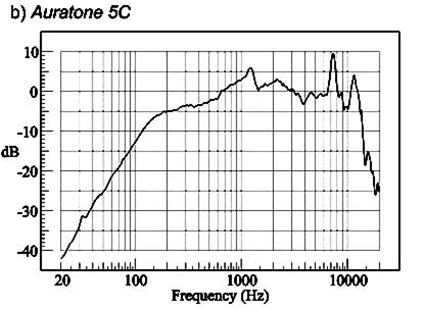

20世紀最大のアレンジャー兼プロデューサーとして名を遺すクインシー・ジョーンズ氏の推奨したモニター方法である。当時定番のサブモニターだったオーラトーン5cの特性をみると、規格上は50~18,000Hzだったが、実効では150~8,000Hzであり、それでもラジオやテレビでキャッチーなサウンドを保持し、バランスの崩れないミックスが必須だった。現在でも1980年代のギガヒットとして歴史に名を残すマイケル・ジャクソン「スリラー」でさえ、オーラトーン5cでバランスを整えた結果MTVでの成功につながった。CD規格策定前のヒアリングでも、15kHz以上の周波数は楽音として必要ないというのが、大半の録音エンジニアの意見だった。まさか20kHzに溜まるデジタルノイズがこれほど問題になるとは誰も心に留めていなかったのだ。人間の聴覚は進化などしていないのに、デジタルで正確に測定できるかのように思い込み、結果的に音楽のコアとなるボーカル域を汚す行為に及んだのだ。

1970年代から1980年代前半まで活躍したオーラトーン5c

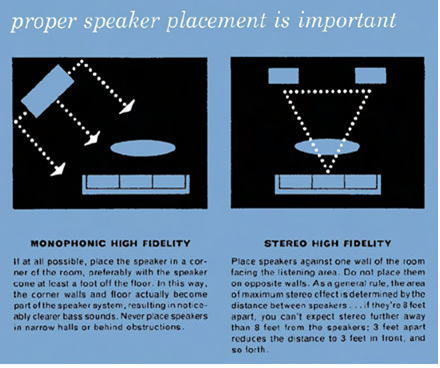

これは常識として知ってもらいたいのだが、モノラルスピーカーを正面で対面して聴いてはいけない。ステレオスピーカーの設置がツイーターを耳の高さにして、三角形の頂点に座るように聴かなければ、正確なステレオ感と定位が得られないのに比べ、モノラル音声は部屋の響きを勘定に入れた総合的なアコースティックとして聴かないと音の広がりが出ない。難しいのが、ステレオがホールの響きそのものを再現しようとするのに対し、モノラルはあくまでも室内での音楽鑑賞に特化している点である。これはシュアー社が、ステレオカートリッジを売り始めた(もちろんモノラルカートリッジも売っていた)頃のマニュアルにも載っている公式なもので、ステレオとモノラルとではスピーカーの置き方が異なるのだ。

Shure社1960年カタログでのスピーカー配置の模範例(モノラルは斜め横から)、モノラル期のBBCスタジオ

プレイバック中のジョージ・マーチン(1963)、アーメット・アーティガン(1967):共にモノラルを斜めから聞き流している

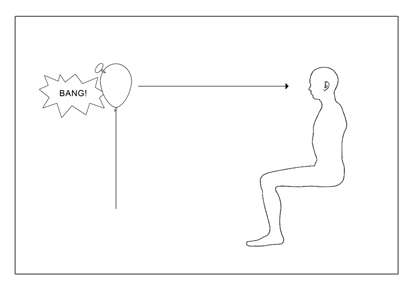

以下の図は、点音源の現実的な伝達イメージである。モノラルからイメージする音は左のような感じだが、実際には右のような音の跳ね返りを伴っている。私たちはこの反響の音で、音源の遠近、場所の広さを無意識のうちに認識する。風船の割れる音で例えると、狭い場所で近くで鳴ると怖く感じ、広い場所で遠くで鳴ると安全に感じる。 こうした無意識に感じ取る音響の違いは、左右の音の位相差だけではないことは明白である。つまり、壁や天井の反響を勘定に入れた音響こそが自然なアコースティックであり、部屋の響きを基準にして録音会場の音響を聞き分けることで、元の音響の違いに明瞭な線引きが可能となる。このため、ヘッドホンで部屋の響きを無くして直接音だけを聴くことは、モノラル録音では想定されていないと考えていい。

左;無響音室でのモノラル音源 右:部屋の響きを伴うモノラル音源 |

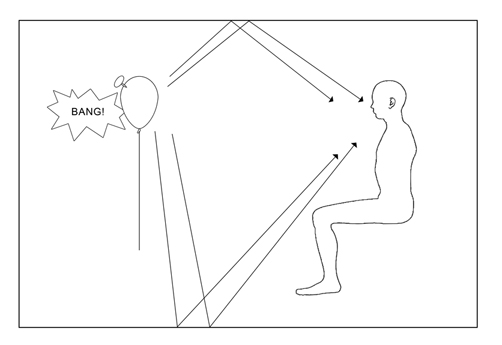

もうひとつは斜め横から聴くと片耳だけで聴いていることにならないか?という疑問である。しかし実際には、パルス波のような鋭敏な音はスピーカーのほうに向いている耳にしか届かないが、もう片方の耳はエコーを聴いているようになる。人間の脳とは便利なもので、音が直接届かない反対側の耳でも同じ音として聞こえるように感じ取っている。さらに両耳に生じる頭の大きさのわずかな時間のずれを感じ取って、勝手に音場感なるものを脳内で生成してしまう。

両耳間時間差(ITD)と両耳間レベル差(ILD)の模式図(Xuan Zhong (2015)

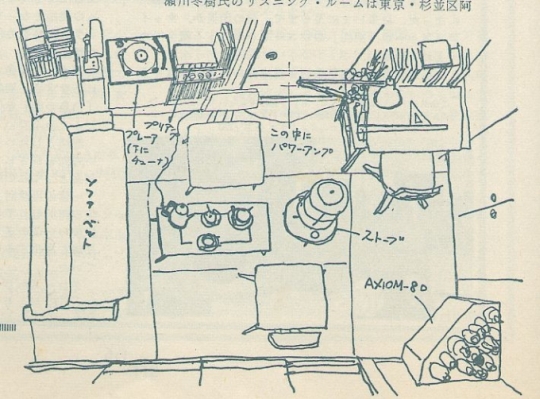

日本のオーディオ批評家で、最初に清貧の豊かさを問いた人は瀬川冬樹氏であろうかと思われる。グッドマンAxiom 80フルレンジを45シングルで鳴らしたときの感動秘話は、まさかこんな小さな畳部屋で営まれたとは誰も想像できないだろう。しかもクラシックのモノラル試聴である。というのも、その思い出を書いていた頃の瀬川氏は、JBL

4343を如何に鳴らしきるか、まるでエベレスト山を登頂するかのようなオーディオ猛者だったのに、全くその反対の体験談のほうが一人歩きしてしまったからだ。しかしこの話に多くの人が喰い付いた理由は、実際そういう心からの満足感をオーディオに抱く人が少ない、むしろ飢えているというほうが正しいのだ。

AXIOM80とまったり過ごす若かりし瀬川冬樹

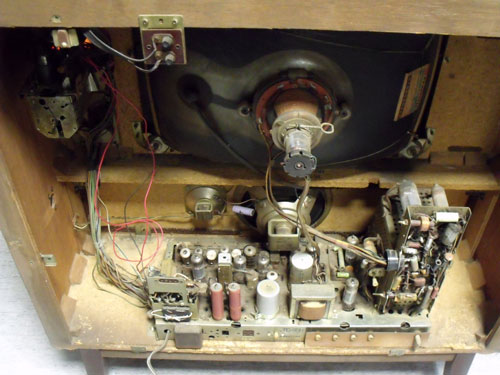

実は日本のオーディオの発展は団地サイズから派生しており、そこにちゃんと訴求したのがラジカセやテレビといった家電製品だった。実はこの家電製品の音響設計は、ドイツの真空管FMラジオや、イギリスの卓上レコードプレイヤーと、時代も仕様並行しており、別に日本だけが貧しいオーディオ環境だったわけでもなかった。例えばデッカ社の高級電蓄デコラに使われたEMI製スピーカーは日本にも輸入されていたが、日本製にも安くて同じようなスペックのスピーカーが数多存在したので、まさに猫マタギ状態だった。しかしここでラジオやテレビの音響設計にオーディオマニアが注目していれば、今のような混乱した状況にはならなかったであろう。

真空管時代の日本製テレビの内部構造。

左からナショナル、日立、ソニー。少し大型になるとツイーターが付いていた。

ボーカルの情感のこもった再現こそが、ラジオで培われた音響設計の核心なのであるが、1950年代まではSP盤の販売があったせいで、欧米でもエクステンデッドレンジの製造は盛んだった。ステレオ時代に入り、指向性が鋭く歪みの少ないツイーターの役割が広がり、良質なエクステンデッドレンジの製造はしぼんでいったのだ。かろうじて残ったのが、AMとFMのコンパチ仕様だったラジカセだったのだ。このラジカセの仕様をみると、ウーハーと呼ばれているユニットは6kHzまで伸びたAM放送用、高域は8~15kHzの1オクターブだけ足してFM放送に対応していた。この日本製ラジカセに注目したのがアメリカのラップ歌手で、乾電池で駆動する簡易PAとなってストリート文化を沸き立たせたのだ。

1980年頃に始まったラップやブレイクダンスは日本製ラジカセをPA装置とした(ウーハーはフィックスドエッジ)

***********************

というわけで、B級オーディオの由緒ある歴史について述べてきたわけだが、B級と名乗るからには素材はそこそこ安い物でなければならない。そもそもB級グルメはB級映画に基づいており、B級映画とは、1930年代の大恐慌時代に生まれた低予算映画の総称である。大スペクタルを得意とするA級ハリウッド映画に対し、大写しのカットが多くハードボイルドやホラーというやや下世話な題材を扱うB級映画が生まれた。フランスだとフィルム・ノワールという感じで、新進気鋭の若手監督が手がけた作品が多く生み出されたが、アメリカではなかなかそうはいかない。ちゃんとした歴史がないとも言える。

これは日本のB級グルメでも一緒で、おでん、串団子、石焼き芋、たい焼き、たこ焼き、お好み焼き、、焼きそば、ポンポン焼き、わたあめ、などなどお祭りの屋台に出てきそうな食べ物は枚挙に暇がないが、これについての歴史となると、おそらく誰も知らない。もちろん特許や著作権なども無いので、売ったら売り切りのフリーの知的財産でもある。しかし、こうしたバラエティに富んだ食の文化というものは、世界的にはどうも珍しいらしく、私たちは意外に日常的に嗜んできているのである。

私は、ラジオをはじめとする家電オーディオも一緒だと思っている。そしてそれは、人間の耳に親密な関係を結ぶことに特化した、いわば当たり前の音ともなっていたのだ。ところがオーディオ誌のほとんど全ては進化するオーディオにのみ特化し、懐かしい味わいのある家電オーディオについて語らない。話題に上らないどころか嫌悪さえしているのだ。日本にB級グルメが無くなると困るのと一緒で、B級オーディオも無くなっては困るかけがえのないものだと、ここではっきり宣言しよう。

|

【デジタルは人間臭い】

私はCD(コンパクト・ディスク)を偏愛している。

CDの登場が、アナログ時代の味わいのあるオーディオ趣味を破滅に導いた、とよく言われる。そして規格制定から40年以上経って、もうすでに次世代フォーマットに移行すべきときが来ている。しかし、私はずっと言っているのだが、CDをはじめデジタル音源はデジタルっぽい音ではない。むしろコンピューターが話す言葉(例:ワレワレワ~)のようにしたいのは、人間の嗜好が生んだ近未来技術のトリビアに近いものだと思っている。つまりデジタルは究極の人工物であるという証拠を担保したかったのである。

例えば、CDが生まれた1982年時点で、デジタル音源を直接操作できる機材はほぼ皆無だった。言い方を変えよう。あったのはデジタル録音機だけで、マイク、ミキサー、アンプ、スピーカー、放送電波、どこを向いてもデジタルの欠片もなく、純粋にアナログ技術のままでスタートした。楽器としてもフェアライトCMI、ヤマハDX7などデジタルシンセもあるにはあったが、あくまでもアナログ信号として取り出して音にできるものだった。なので、コンピューターのように正確なものは記録方式だけで、その他は曖昧なオーディオ的なさじ加減が常に加わるようにできていた。実はこのスペック上は正確無比というデジタルの性質が、40年以上に渡るオーディオ業界の混乱を生むとは、誰も想像できなかったであろう。

ソニーのCDプレイヤー、AADマークのCD、デンオンのPCMレコーダー

ところが、新しいデジタル再生というアイテムに対するオーディオ業界の反応は様々で、まずCD規格通りの20Hz~20kHzまでフラットで再生できるモニタースピーカーが無ければいけないということで、B&W

801が諸外国の有力レコード会社に導入された。マイクも正確無比なものでなければということで、計測用マイクを録音用にアレンジしたB&K

4006が採用された。しかし、これはクラシックの分野だけのことであり、一般的にはノイマン社やAKG社の大形ダイヤフラムのコンデンサーマイクが録音スタジオの標準であり続けている。当時チャンネル数の膨張しきった128chマルチトラック用ミキサーも、NEVE社からSSL社に移行しつつあったが、アナログ回路であることには変わりなかった。つまり、最先端の録音スタジオは、最高峰のアナログ技術がデジタル規格を凌駕していたのだ。そこで生み出された言葉が「スタジオで聴くそのままの音」という新しい原音主義で、それまでJBLやタンノイのスピーカーのようにどれだけ美味しく料理できるか、という課題に取り組んでいたオーディオ業界は、途端に純潔主義(ピュア・オーディオ)に邁進し始めたのである。

B&K 4006マイク、SSL 4000番台ミキサーコンソール、フェアライトCMIデジタルシンセ

一方で、録音技術のほうも新しいフェーズに突入し、例えばボブクリ(ボブ・クリアマウンテン)のようなミキシング手腕でアルバム・コンセプトを大きく左右するような、芸術的なミキシング・エンジニアが登場し、その意図を正確に表現することがオーディオ機器の命題となっていった。そこで使われたのは、B&W

801のような広帯域モニターではなく、ヤマハ NS-10M(通称テンモニ)という、これまで誰も知らない日本製の小型スピーカーだった。しかも、ミキサーコンソールの上に置くニアフィールド・モニタリングでのサウンドステージのコントロールのため、ツイーターにティッシュを貼り付けるおまじないまで踏襲され、世界中のポップス系の録音スタジオで標準的なモニタースピーカーとなった。ティッシュを貼るとどうなるか? 高域は-3dBほど下がるのは当たり前として、おそらくツイーターの発するパルス成分を抑えて、ホワイトコーンだけで定位感を調整するためだと思うのだが、それがツイーターの癖に左右されない安定したサウンドステージを生む秘訣となった。

ご存じボブクリとデンモニ、ティッシュ張りのおまじない

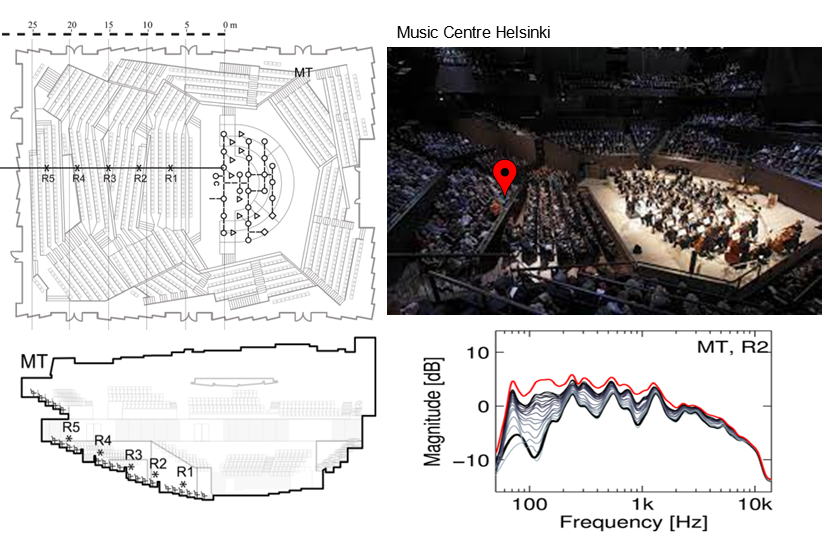

BBCで1969年に行われたミニホール音響実験

このテンモニのサウンドは、正確無比というものとはほど遠い、むしろ色のない、すれっからしのような音で、それがスタジオの原音であると信じるには、あまりに無理なものであった。このため、オーディオ業界のデジタル対応は、デジタルっぽさとは何か?という別の演出を提案する販売戦略に出たのだ。当時のデジタル対応を謳ったモニター調スピーカーは、既にヤマハ

NS-1000M(これは放送局向けにGENELEC社がマルチアンプ化して販売していた)があったため、分割振動を最低限に抑えるため3Way以上を標準装備とし、低能率な新素材ウーハーに合わせるため、負荷の重たいネットワーク回路を背負ったスコーカーやツイーターには、大入力にも耐えられるようボイスコイルに磁性流体を充填するなど、機械インピーダンスを重たくすることで、デジタルのもつダイナミックな入力への耐性を強めていった。個人的には、電気回路での色付けを無くした代わりに、家庭での音響規模に合わせて機械的なコンプレッションを掛けたというほうが正解であったように思っている。

センモニ(NS-1000M)をマルチアンプ仕様に改造したGenelec社

日本を席巻したモニター調スピーカーの数々

実際には、アラミド繊維のような鈍重な素材と、ツイーターに好まれたアルミやチタンといった金属素材とは、ドンシャリな音の組合せなのだが、最も著しい変化は、CDプレイヤーのDAコンバーターで発生し20kHzにランダムに累積するデジタルノイズである。もちろんFM放送が稼ぎ頭だった1980年代初頭には、こんな超音波の世界は15kHzでカットした三角ノイズのはるか雲の上の存在だと思われていた。しかし、いざCDの音を最大限に引き出そうと思うと、このザラっとしたパルス性ノイズを解消するため、20kHz周辺にわざと共振峰を超高域に発生させた点である。このことで、ランダムなデジタルノイズが重しのようにサウンドステージにのしかかり、結果として左右にブレない安定した定位感を生み出していたのだ。それと引き換えに、それまで音楽に必須だと思われてきたフルボディでの躍動感が、ステージ上を達観するような聴き方に変わってしまった。その最初の犠牲になったのは、ドラムとベースである。

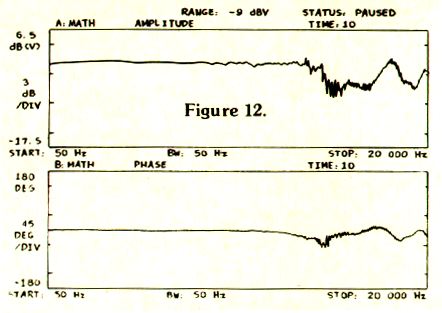

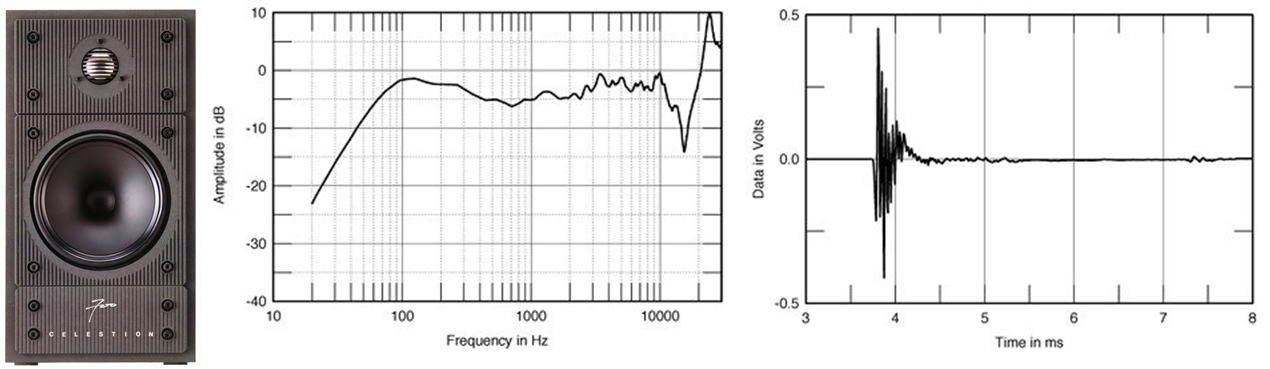

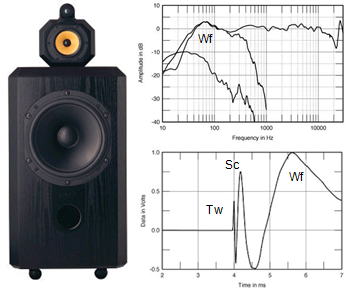

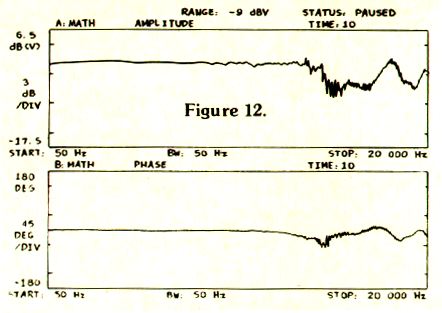

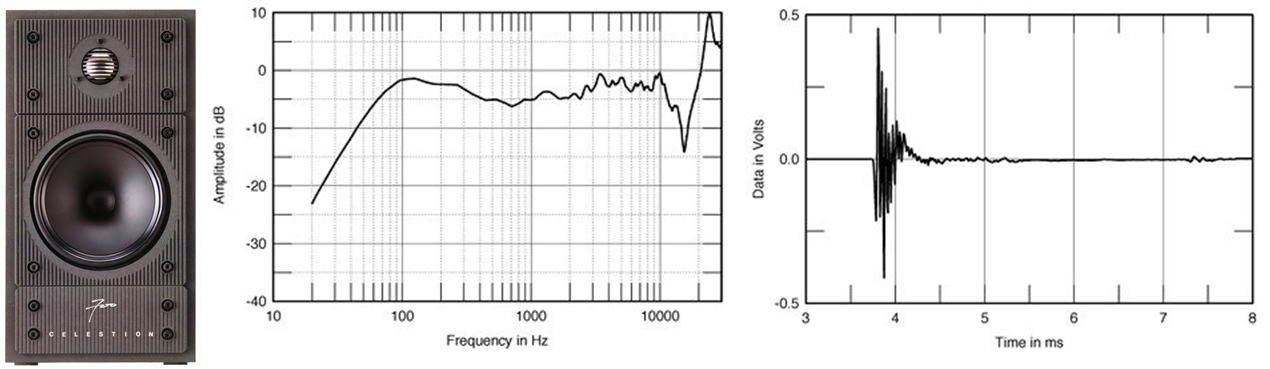

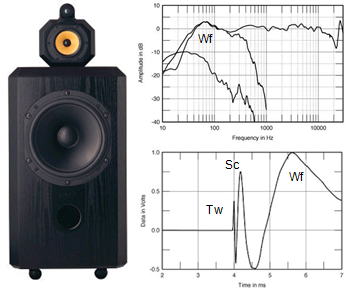

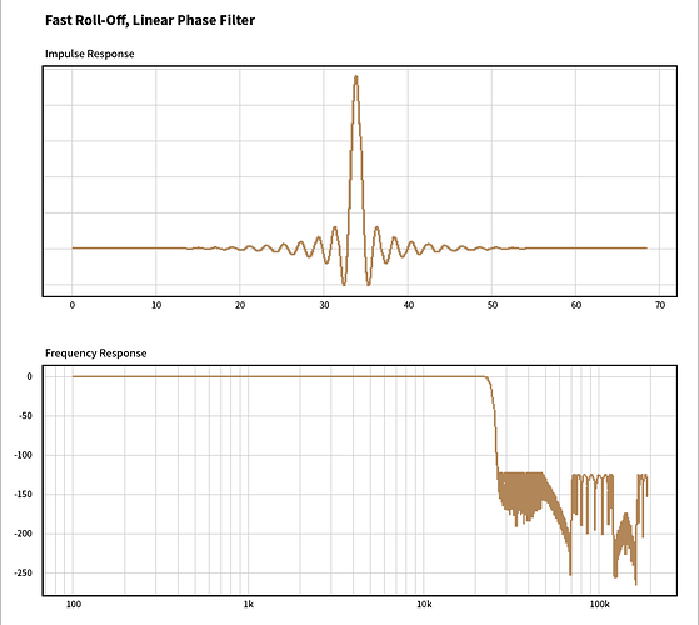

セレッションSL-700の周波数特性とインパルス応答(ひどい超音波リンギング)

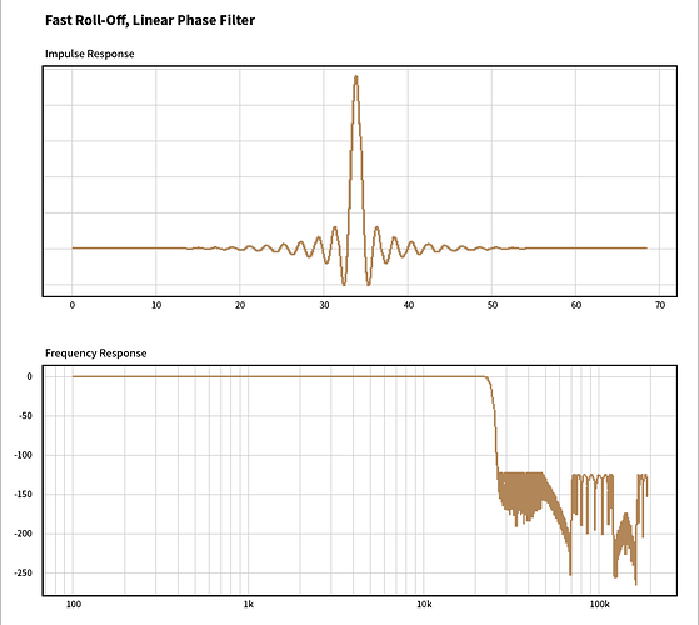

B&W 801マトリックスの特性とシャープロールオフフィルターのポストプリエコー

このデジタルノイズという得体の知れない音をめぐるサウンドポリシーに対し、可聴領域のクリアネスを担保した88~96kHz&24~32bitデジタル処理やSACDなどの高規格フォーマットが生まれたが、そこで新しい地平を体感するには、音響的に整えられたオーディオ専用ルームにはじまり、鰻登りに価格高騰する海外オーディオとの競争などもあり、経済的なハードルが高まるばかりであった。結果として1990年代のCD売り上げを牽引したのは、そのように高性能なピュアオーディオではなく、充電池で長時間駆動でき、カバンに携帯してCDを聴けるポータブルCDプレイヤーであり、それを聴くティーンエイジャーの好む楽曲(いわゆるJ-POP)がギガヒットして業界を牽引したのだ。大概はファッショナブルだが音響的にチープなインナーイヤー型のヘッドホンが標準で、電車やバスの騒音に勝つ音楽でなければ売れないという隔たった状態になった。

このオジサンの悪い予感は的中したのか? シャカシャカ音が電車を満たした

とは言っても初期のJ-POPは、洋楽のAORに代表されるような緩やかなソフトロック路線であり、それはFM放送をカーステで聞き流す20~30歳ぐらいの人たちをターゲットにしたものだった。見晴らしのよい海岸のある湘南のようなドライブコースが好まれたのはこのためである。現在では4畳半フォークを抜け出したばかりのニューミュージックから全部ひっくるめてシティポップと称しているが、昭和の末期に生まれた黄昏のような郷愁を呼び起こすこともあるだろう。実際の昭和は、世界大戦から学生運動までドロドロとした人間模様を含んでいるのだが、あえてそこに思いを馳せるのをやめた点が、シティポップの美談めいたものである。ちなみにこの頃は20代の若者でさえ、CDはおろかLPもじゃんじゃん買えるような経済的な裕福さもなかったので、FM放送とカセットテープが主戦力であった。このアナログなフワッとした肌ざわりも、シティポップの持ち味だと言えば合点がいくだろう。

湘南の風はカルフォニアに通ず:誰もがこの風に乗ろうとネアカを標榜した

こうしてデジタル録音を取り巻くアナログ的なものの正体を知るにしたがい、デジタルっぽい音というのが当時の近未来的幻想であったことが判るだろう。実際のデジタルは、何度繰り返しても同じ結果のでるコピー技術以外の何ものでもなく、それは人間というアナログな体感で判断されるものである。その原資となる人間自体に過度な期待はそもそもなかったのだ。

予言は的中? あの頃の思いと今を振り返ると確かに分かることもある

(人間は進化しない、テレビも週刊誌も捨ててSNS漬け、株価に一喜一憂する生活)

***************************

さて、ここでサブスク音源について、アレコレ語ってみよう。

これまでサブスクはCD購入のためのカタログ程度だと思っていた。しかし、限定盤セットBOXのセールス嵐に一喜一憂するのに疲れてきたことも確かで、床にベタ置きしていたCDを100均のコンテナに入れてみると、6箱(300枚)でも足りなかったので、さすがにCD購入癖も限界に達したことを悟った。とはいえ、巷で話題の20万円もするようなミュージックプレーヤーを買うのも気が引ける。というわけで、どこかムラムラっとしていたところ、AmazonのブラックフライデーでWiiM

Ultraをポチってしまった。(実際は輸入元のセールス期間だった)

WiiM Ultraでいくつか気が付いた点について以下に記す。

・UCB接続ではハイレゾは未対応(光、同軸のみ)

・電源を切るのは付属リモコンのみで可能

・Windows版のWiiM Homeは、Qobuzのみ対応(Amazon music不可、Android版は全てOK)

・PC版アプリではトラック数の多いアルバムが読み取れない(いつまでもチラチラしている)

・PC版アプリでは試聴履歴が表示されない。さらにAIでのお勧めもなし。

・サンプリング出力(kHz/bit)の設定はPC版のみOK

・年代表記がリリース年ではなくリマスター年で登録されている

Andoroid端末は曲の検索&選曲の指令を出すだけのリモコン代わりなので、特にこちらのスペックは問わないのも安心感を生む。もちろん、メモリの心配をすることもない。むしろハードウェアとしてのミュージックプレーヤーの強みは、ソフトウェアのように周辺環境に左右されにくい点だと思う。

ということで、WiiM Ultra→光ケーブル→Luxman D-03XのDACで再生。

音質はスッキリ見通しの良い感じで、パソコン専用アプリ(USB出力)での雑然とした感じとは雲泥の違い。むしろ低音が底まで見通せて、CDに比べ迫力不足の感じも否めないが、ポップス系でこのテンポの軽快さは悪くない。AmazonとQobuzの違いは、提供音源が一緒なら違いは分からない。

しかし、聴き続けているうちに、あることに気付いた。それはWiiM Ultraは音がクリアだが、どこまで細部が聴こえるかに、どうしても耳が行ってしまう。おそらくSN比そのものが良いのか、それともゲート(音量が下がると自動的にカットする機能)のような機能があるのか、よく分からないが、音の裏の裏までどうしても耳がついていくのだ。余韻というよりは、音の立ち上がりが蠢いていて、ぴょんぴょんと敏感に飛び跳ねている感じだ。そのためppが沈まないで、いっそう聞き耳を立てている感じなのだ。背景も全てクッキリ表出すると、パートの主従関係が崩れているということも起こる。

そういう意味では、CDの音はラフである。おそらく予測不能な読み取りエラーを補完して、全体に音が滲んでいるのだ。しかし、この音の滲みは、私個人は好きである。聞こえにくい音は聞こえない。それが自然な感じがするのだ。それとppもffも同じ緊張感で鳴り続けるのは、演奏家の立場からすればそうなのだが、聴き手の立場から言うと、表情の浮き沈みがない音楽に聞こえる。リラックスすべきとこは脱力して良いのだ。

|

CD |

Qobuz |

Amazon music |

トーマス・スタンコ

緑の丘より |

ECMが提供する世紀末フリージャズだが、ロードムービーが大好きなアイヒャー好みの筋書きのないアルバムである。デジタル収録だが、適度にリバーブを使ってアコースティック観を演出してる。 |

音質はやや軽いが、音の立ち上がりが奥のパートまで明瞭であり、全てのパートが同じ距離感でせめぎ合うように聞こえる。ジャズだがスコアを読んで聴いているような不思議な気分になる。 |

ECMはハイレゾ音源の提供がないので基本的にQobuzと同じである。 |

もうひとつは、歌謡曲関係で音源の豊富なAmazon musicの場合、音源がダウンロード販売しているmp3由来のものが混在していて、昔のアイドルの緩いダンスナンバーは伴奏のリズムの間が持たない。これは明らかにCDのほうが余韻や勢いに脂がのっている。この辺はいずれ時間が解決するように思うのだが、そのまま沈没していくか心配でもある。

|

CD |

Amazon music |

Qobuz |

キャンディーズ・ベスト |

1970年代を駆け抜けたアイドルグループのシングルベスト盤で、シングル盤のジャケ絵も歌詞カードに載せてあり、コレクター的にも十分。スペクトラムの演奏も音質が肉厚でアップテンポに迫り出す。 |

歌詞カード、ジャケ絵はもちろんない。肝心の音質はリソースにダウンロード販売のMP3を使用しているらしく、伴奏のリズムがスカスカして間が持たない。昭和アイドルだから緩いのだと勘違いされそうで痛い。 |

提供なし |

クラシックで古い録音を聴きたい場合、Amazon、Qobuzを問わず相変わらず雑な板起こしをしたソースが混ざっており、なかにはハイレゾ表記でもMP3をアップコンバートしただけの偽リマスター盤も存在する。もちろん音質的にはペラッペラの1980年代ビニール盤よりも酷い状態で、芸風を伺うというにはほど遠い音源が散乱している。マエストロの名前だけで検索すると、ゴミ音源が半数は陳列されるので、それを見分けるのにジャケ絵をパソコンで検索して真偽を確かめなければいけない。逆にソニー系列は、リマスター音源の公開を積極的にしており、大量の限定CD-BOXを買いそびれた場合でも、いちよ健全に試聴できる。しかし、例えばパパ・ゼルキンのブラームスPf協奏曲No.1は4種類もある(モノラル2回、ステレオ2回)が、共演の指揮者とオケがクレジットされてないのでDiscogsなどでジャケ絵を探して照合しないと分からない。モノラルの2枚がハイレゾで公開されており、さすがに1947年のSP録音は44.1kHzのほうがまとまりがあるが、1954年のほうはハイレゾのほうが音の沈み込みが深く広い。しかし最大のトラップはステレオで24bit/96kHzのハイレゾ表示されているのが板起こしした海賊盤で、元はMP3を変換しただけの干からびた音で、ソニーが正規リマスターした16bit/44.1kHzと比べて音の密度が全く違う。ちなみに偽ハイレゾ盤のNo.1協奏曲はセル1967、No.2協奏曲はオーマンディ1960をチョイスしているが、もともとマイナーな演奏だけに気付きにくいだろう。

幻のハイレゾ盤 |

ライナー1947Ⓜ |

セル1954Ⓜ |

オーマンディ1960Ⓢ |

セル1967Ⓢ |

パパ・ゼルキンがソロを務めたブラームスPf協奏曲No.2

もうひとつ、サブスクには膨大なデータベースゆえの課題も存在する。

これは自分が悪いのだが、アプリだとソフトウェアで選曲や途中飛ばしが可能なので、アルバムをじっくり味わうのを忘れて、どうしても摘まみ食いの癖が出てしまう。そもそもサブスクのアプリは楽曲名と演奏者が中途半端に記載されているので、それがアルバムのつまみ食いを促進させるのだ。Luxman D-03Xは、リモコンを使わないと選曲も早回しも出来ないほど、最低限のボタンしかないので、音楽鑑賞という点では邪魔しないという別な側面があった。そもそもトラックナンバーと演奏時間しか表示されないディスプレーなので、どの曲が掛かっているのかも分からないまま、楽曲を聴く癖が自然とつくのだ。アナログ盤のほうがもっと不便なのだが、音楽鑑賞という点では理にかなっていた。音楽鑑賞にタイパを求める人は、そもそも向いていないと言えるだろう。

サブスクには無限に楽曲数があるが、逆に言うと自分の聴きたい曲にたどり着くのに知識が必要という課題もある。今どき話題にならないような古い録音は、アーチスト名や楽曲をあらかじめ知っておかないと、選曲することすらできないのだ。私のようにレコードを40年以上買い続けている人間にとっては、誰のどの演奏というインデックスが頭の中にあるが、そうでない人はおそらく過去の楽曲にたどり着けないだろう。またHMVやタワレコのように、丁寧な宣伝文句もないし、レコードやCDに混入している歌詞カードや解説もないので、来歴や背景という周辺環境が全く分からない。クラシックでCDをリッピングしただけの音源は、楽章名のみ表示され作曲家も楽曲名も分からないことが多い。そういうことはネットで調べろ、と言われればそれまでだが、よく分からない感想文も含まれているなかで、確実な情報にたどり着くまでには、やはり一定のリテラシーが必要である。

|

【私とモノラルの不純な関係】

私は音楽をモノラルで聴く。

オーディオを趣味として40年以上経つが、現在はステレオを持っていない。持っているのは、モノラル・システムだけである。しかしモノラル録音だけを聴いているのではない。ステレオ録音もモノラルにして聴いているという、原音再生の立場からすると不純極まりないオーディオ環境である。

一方で、モノラルで音楽鑑賞するのは、いくつかのメリットがある。

1.モノラル録音とステレオ録音の敷居が低くなり、時代に関係なく直接比較できる。

2.モノラルスピーカーは狭い部屋にも置きやすく、好きな姿勢で聴ける。

3.粗悪なライブ録音も真剣に聴くに値するサウンドで再生できる。

結局、デメリットとして諦めたことは以下のとおりである。

-1.コンサートホールで聴くようにオーケストラを再生する。

-2.右から左から嗜好を凝らしたステレオ・ミキシングの妙技を楽しむ。

-3.日々進化するオーディオ技術に一喜一憂する。

ステレオの再生で、いの一番に出てくるのがコーンサートホールのS席で聴く音だったが、実際には大形スピーカーの重低音を受け止められるように音響を整えたオーディオ専用ルームの建造からはじまり、大部屋の空気を揺るがす大出力アンプ、そしてなりよりも優秀録音の厳選が必要である。悲しいかな大概の電気製品の寿命は10年程であり、それを見込んだようにオーディオ製品は進化を続ける。40年も経てば、録音のフォーマットさえも代わり、新しいオーディオ機器で聴く過去の録音は、どこか欠陥品のように聞こえる始末である。今の私のオーディオシステムは、1.2Wのモノラルであり、これは昭和のラジカセと大差ないスペックである。その家電製品の定めた音響規模が合理的で正しいと理解するのに40年近くを費やしたとも言える。

でもそれが後悔だらけの苦渋の日々だったかと言うとそうでもない。私はちょうど、1970年代からオーディオの修羅の道に踏み入り、LP→CD→サブスクの時代を搔い潜ってきたので、むしろその間に流れた年月で積み重なった経験や記憶のなかで、自分の好む良い音楽が何であるかを繰り返し探求してきた。しかし、最新のオーディオ機器や優秀録音にこだわると、この経験の1/10も満たせなかったと思う。これを逆に考えると、嫌いな音楽が10倍増えたとも言えるのだ。多分そこまでして、CDを買い続けることもなかっただろうし、大概の人はそこまで音楽にハングリーな状態でもないだろう。今では修羅ではなく餓鬼のような音楽フリークだと自覚している。三ツ星のフレンチでリッチな気分で満たされるよりも、下町のB級グルメで腹いっぱいになったほうが幸せなのだ。

そんな不純な思いを満たしてくれる自分の好きなCDを紹介しよう。

私の中でのベスト盤というのは、実はジャンルでは区分けできない。唯一無二の面白い音楽が最高だと思うからだ。以下のCD(私はCDでしか音楽を聴かない)は、時代もジャンルもバラバラだし、録音方式の違いによる音質もバラバラである。しかし、これらのミュージシャンを生前と変わらず生き生きと再生できるオーディオ機器の探求が、このサイトのテーマである。

|

Good time Blues(1930~41)

戦前のジャグ・バンドを中心に、大恐慌を境に南部からシカゴへと移動をはじめた時期のジューク・ジョイント(黒人の盛り場)での陽気な楽曲を集めたもの。バケツに弦を張ったベース、洗濯板を打楽器に、水差しをカズーにしたりと、そこら辺にあるものを何でも楽器にしては、大恐慌を乗り越えようとたくましく生きた時代の記録だ。よくブルースがロックの生みの親のような言い方がされるが、ロカビリーの陽気さはジャグ・バンドから引き継いでいるように思える。ソニーが1988年に米コロムビアを吸収合併した後に、文化事業も兼ねてOkeh、Vocalionレコードを中心にアメリカ音楽のアーカイヴを良質な復刻でCD化したシリーズの一枚。 |

|

ジャンゴ・ラインハルト/初期録音集(1934~39)

ジャズ・ギターの分野では知らぬ人のいないミュージシャンだが、初期にホーンやドラムを使わないストリングだけのフランス・ホット・ファイヴを組んで、欧米各地を旅して演奏していた。フランス系ロマ人という民族的背景をもつ理由からか、神出鬼没のようなところがあり、録音場所もフランス、イギリス、アメリカと多岐に渡り、なかなかディスコグラフィの整理が難しいミュージシャンの一人ともいえる。これまでも最晩年にローマでアセテート盤に吹き込まれたRCA盤「ジャンゴロジー」でわずかに知られるのみでなかなか復刻が進まなかったが、この英JSPの復刻CDは、音質も曲数もとても充実しており、スウィングジャズ全盛の時代にギターセッションを浸透させた天才ギタリストの魅力を十二分に伝えている。 |

|

シナトラ・ウィズ・ドーシー/初期ヒットソング集(1940~42)

「マイウェイおじさん」として壮年期にポップス・スタンダードの代名詞となったフランク・シナトラが、若かりし頃にトミー・ドーシー楽団と共演した戦中のSP盤を集成したもので、RCAがソニー(旧コロンビア)と同じ釜の飯を喰うようになってシナジー効果のでた復刻品質を誇る。娘のナンシー・シナトラが序文を寄せているように、特別なエフェクトやオーバーダブを施さず「まるでライブ演奏を聴くように」当時鳴っていた音そのままに復活したと大絶賛である。有名な歌手だけに状態の良いオリジナルSP盤を集めるなど個人ではほぼ不可能だが、こうして満を持して世に出たのは食わず嫌いも良いところだろう。しかしシナトラの何でもない歌い出しでも放つ色気のすごさは、女学生のアイドルという異名をもった若いこの時期だけのものである。個人的には1980年代のデヴィッド・ボウイに似ていなくもないと思うが、時代の差があっても変わらぬ男の色香を存分に放つ。 |

|

マーラー交響曲4番/メンゲルベルク&ACO管(1939)

むせかえるロマン主義的な演奏で知られるメンゲルベルクの演奏でも、特に個性的なのがこのライブ録音で、フィリップスから1962年にオランダとアメリカでLP盤が出たものの、1960年代のマーラー・ブーム以降は急速に忘れられていった。

一方でメンゲルベルクはマーラーが生前最も信頼していた指揮者で、4~7番は総譜の校正を共同で行ったり、同じ曲を2人で午前と午後で分けて演奏して互いの解釈を聴き比べたという逸話も残っている。おそらくマーラーの死後に全曲演奏会を遂行した最初の指揮者だったかもしれず、1904~40年までに約500回もマーラー作品を演奏したという記録が残っている。

個人的にはこの手の録音でもFM放送並の音質で鳴らせるようになったため、むしろコンセルトヘボウの木質の響きに年季の入ったニスのような艶やかさがあり、アールヌーボーのガラス細工を見るようなモチーフをデフォルメした造形性もあり、総じて世紀末の象徴派絵画のような表現様式を色濃く残しているように感じる。その作り物めいた雰囲気は、ブリューゲルの「怠け者のの天国」に見るような、この世で思い描く楽園の虚構性も突いていて、中々に辛辣な一面も持っていると思うのだ。 |

| ↓↓↓ここからテープ録音↓↓↓ |

|

バッハ:ゴルドベルク変奏曲/グレン・グールド(1955)

別名「グールドベルク」とも言われる奇演で知られる本盤だが、やや精彩に欠く録音は、グールドの鼻歌を回避するために頭上はるか高くにマイクを置いたからとも考えられなくもない。1950年代のモノラルなら他に名録音は沢山あるだろうし、同じ演奏家なら最後のデジタル再録盤もあるのに(当の本人も当盤を「やたらに早弾きしているだけ」なんてことを言って再録したし、ライブでこの楽曲をリクエストされるのが苦痛でコンサート活動を停止したとも思える)…と思いつつも、私の朝の目覚めは大概この曲でスタートする。つまり日頃の愛聴盤なのだ。

作曲の云われはカイザーリンク伯爵の不眠症のためにとの逸話もあるが、クラヴィーア練習曲の総仕上げであることからも、やはりこの曲は鍵盤奏者にとっても(オーディオマニアにとっても)腕試しの楽曲、つまり骨肉にエンジンをかける夜明けの音楽なのだと思う。最近になってこの最終リリースにまとめられるまでの膨大なテイクをまとめてリリースされたが、何だか興味を持てなかったのは、グールドの頭のなかには既に一貫した完成図があって、そのスケッチをずっとなぞっているようにしか想像できなかったからだ。

この録音のチェックッポイントは、帯域の丸まったピアノ音が、腰のピンと立った音に聞こえているかどうか、低音域と高音域の掛け合いが平等に聞こえるかなど、様々な課題を一度にぶちまけてくる。もちろんそんなことなど気にせずに聴いてるときが、オーディオ的に最も調子のいい状態だと思う。 |

|

ストラヴィンスキー自作自演集

晩年の隠居先にしたヴェネチアとほど近い、スイス・イタリア語放送局に招かれての自作自演プログラム。戦後に世界中を駆け巡り、老年になっても録音機会の多かった作曲家だが、3大バレエばかり選ばれる大舞台とは違い、ここでは中期の新古典主義の作品をまとめて演奏している。リハーサルではフランス語を使いながら、アクセントを丁寧に指示しつつ、自らの音楽言語を組み上げていく様が聴かれる。結果は、イタリアらしい晴れ晴れとした色彩感のあるアンサンブルで、ブラックの静物画のように、デフォルメを巧く使ったキュビズムにも通底する、明瞭なフォルムが提示される。これは米コロンビア録音での緑青色の冷たい雰囲気とは全く異なるものだ。招待演奏のときのような燕尾服ではなく、ベレー帽を被る老匠の写真は、どことなくピカソに似ていて微笑ましい。 |

|

ジス・イズ・ミスター・トニー谷(1953~64)

やや場違いな感じもするが、これは大滝詠一が多羅尾伴内 名義でリマスターしたCDで、コミックソングをひとつの隠し玉として持っていた尊敬の塊でもある。問答無用の毒舌ボードビリアンの壮絶な記録で、同じおちゃらけぶりはエノケンにルーツをみることができるが、エノケンがいちよ放送作家のシナリオを立てて演じるのに対し、トニー谷は絶対に裏切る。この小悪魔的な振る舞いを、全くブレなくスタジオ収録してくるところ、実はすごく頭のいい人なのである。この笑いのツボをはずさないタイミングの良さは、しっかり押さえておきたいもののひとつである。50年経っても古さを感じさせない芸風は、まさにソロバン勘定だ。こればかりは幼い娘も喜んで聴く。 |

|

Cruisin' Story 1955-60

1950年代のアメリカン・ポップスのヒット曲を75曲も集めたコンピで、復刻音源もしっかりしており万人にお勧めできる内容のもの。ともかくボーカルの質感がよくて、これでオーディオを調整するとまず間違いない。それとシンプルなツービートを主体にした生ドラムの生き生きしたリズムさばきもすばらしい。単純にリトル・リチャードのキレキレのボーカルセンスだけでも必聴だし、様々なドゥーワップ・グループのしなやかな色気を出し切れるかも評価基準になる。 |

|

昭和ビッグ・ヒット・デラックス(昭和37~42年)

日本コロムビアと日本ビクターが共同で編纂したオムニバスで、レコード大賞ものなども外さず入っていながら、モノラルがオリジナルのものは、ちゃんとモノラル音源を収録している点がポイント。青春歌謡にはじまり、演歌、GSまで網羅して、個性的な歌い口の歌手が揃っており、ボーカル域での装置の弱点を知る上でも、この手の録音を再生するためのリファンレンスとして持っていても良い感じだ。これらの名曲の多くは、1970年代以降にステレオで再録音されており、各歌手のベスト盤にはステレオ再録音が収録されていることが多いのだが、あらためてモノラル初盤を聴くとその溌剌とした表情に驚きを禁じ得ない。 |

|

ザ・ビートルズ/Live at the BBC(1962~65)

ビートルズが煩雑にライブ活動をしていた頃、BBCの土曜枠で1時間与えられていたスタジオライブで、これを切っ掛けに国民的アイドルにのしあがった。曲目はアメリカのR&Bやロカビリーのカバーが中心で、理由がレコード協会との紳士協定で販売されいるレコードをラジオで流してはいけないという法律の縛りがあったため。このためアメリカ風のDJ番組をやるため、国境の不明確な海洋の船から電波を流す海賊ラジオが増えていったというのは良く知られる話だ。ここでのビートルズは、若々しさと共にパフォーマンス・バンドとしての気迫と流れるような熟練度があり、いつ聞いても楽しい気分にさせられる。それとリボンマイクで収録した録音は、パーロフォンのようなデフォルメがなく、自然なバランスでバンド全体のサウンドが見渡せるように収録されている。ちなみに写真のメンバーが全てスーツ姿なのは、衣装ではなく当時のBBCへの立ち入りがネクタイを締めてないと許可されなかったから。 |

|

Presenting the Fabulous Ronettes(1964)

ウォール・オブ・サウンドの開祖フィル・スペクターの代名詞となったガールズ・グループの初アルバムである。当然ながらモノラルでのリリースであるが、これを部屋いっぱいを揺るがすだけの音響パワーを出せるかは、あなたのピュア・モノラルが成功したかを示す試金石でもある。難しいのは、A面のナンバーの録音で音が混み入って縮退(残響音の干渉で音圧が下がる現象)を起こすタイミングで、ちゃんとリズムがダイナミックに刻めているかである。成功した暁には、ベロニカの声がかわいいだけの歌姫ではなく、コール&レスポンスでバンド全体を鼓舞するリーダーとなって君臨していることが判るだろう。こんなことは、アレサ・フランクリンのような本格的なゴスペル歌唱を極めた人にしか許されない奇跡なのだ。多分、後世で起こった「音の壁」に関する誤解は、厚塗りで漠然としたワーグナー風の迫力だけを真似した結果だと思う。音離れよくフルボディでタイミングをきっちり刻めるピュア・モノラルを目指そう。 |

|

オーティス・レディング:シングス・ソウル・バラード(1965)

レディングの歌い口はとても独特で、言葉を噛みしめ呻くように声を出すのだが、その声になるかならないかの間に漂うオフビートが、なんともソウルらしい味わいを出している。スタックス・スタジオは場末の映画館を改造したスタジオで、そこに残されていた巨大なAltec

A5スピーカーで、これまた爆音でプレイバックしていた。このため拡販を受け持っていたアトランティック・レコードから「ボーカルの音が遠い」と再三苦情が出たが、今となっては繊細なボーカルをそのまま残した英断に感謝しよう。 |

|

シュープリームス:ア・ゴーゴー(1966)

まさに破竹の勢いでR&Bとポップスのチャートを総なめしたシュープリームスだが、このアウトテイクを含めた2枚組の拡張版は、色々な情報を補強してくれる。ひとつはモノラルLPバージョンで、演奏はステレオ盤と一緒なのだが、音のパンチは攻撃的とも言えるようにキレキレである。これはBob Olhsson氏の証言のように、モノラルでミックスした後にステレオに分解したというものと符合する。もうひとつは、ボツになったカバーソング集で、おそらくどれか当たるか分からないので、とりあえず時間の許す限り色々録り溜めとこう、という気の抜けたセッションのように見えながら、実は高度に訓練された鉄壁な状態で一発録りをこなしている様子も残されている。可愛いだけのガールズグループという思い込みはこれで卒業して、甲冑を着たジャンヌダルクのような強健さを讃えよう。 |

| ↓↓↓ここからステレオ録音↓↓↓ |

|

プーランク自作自演集

プーランク自身がピアノ伴奏をした室内楽曲集で、オーボエとファゴットのための三重奏曲(1926)から晩年の傑作フルートソナタ(1957)まで、フランス勢の演奏家に囲まれて和気あいあいと演奏している。この時代のプーランクは、作曲人生の集大成とばかりオペラの作曲を手掛け、そちらの録音のほうも結構いい感じで残っているのだが、個人的にはパリの街中にあるアパルトマンをふと訪れたようなこのアルバムの親密な雰囲気が好きである。プーランクのピアノは、米コロンビアでのストイックなピアノ独奏とは違い、ペダルを多用した緩い感じのタッチで、少し哀愁を帯びた表情が何とも言えず愛くるしい。ちなみにさり気なく飾ってあるジャケ絵は、ホアン・ミロがカンタータ「仮面舞踏会」(1932)のこの録音のために描いてくれたオリジナルデザインである。 |

|

ソロ・ムンク(1965)

「左手で4分音をさぐるピアニスト」と呼ばれた孤高のジャズ・ピアニスト セオニアス・ムンクの3度目のソロ・ピアノ・アルバムだが、米コロンビアに移籍した後のムンクは、ビバップ最前線にいたリバーサイド時代の緊張感が一気に抜けて、何となく聞き逃している感じがしないでもない。だが、このアルバムのシュールな飛行機乗りの姿とヘタウマなピアノにはいつ聴いても心が癒される。おそらくムンク自身が患っていた躁鬱との関連もあるのだろうか、何か手を動かしていないと落ち着かない気持ちを抑えて、黙々とピアノに向き合って自問自答しているように感じるのだ。自分のやってることが上手くいかず心が折れそうになるとき、何となく手にするアルバムである。 |

|

ジェームズ・ブラウン/SAY IT LIVE & LOUD(1968)

録音されて半世紀後になってリリースされたダラスでのライブで、まだケネディ大統領とキング牧師の暗殺の記憶も生々しいなかで、観衆に「黒いのを誇れ」と叫ばせるのは凄い力だと思う。ともかく1960年代で最大のエンターテイナーと言われたのがジェームズ・ブラウン当人である。そのステージの凄さは全く敬服するほかない。単なるボーカリストというよりは、バンドを盛り上げる仕切り方ひとつからして恐ろしい統率力で、あまりに厳しかったので賃金面での不満を切っ掛けにメンバーがストライキをおこし、逆ギレしたJBが全員クビにして振り出しに戻したという伝説のバンドでもある。長らくリリースされなかった理由は、おそらくこの時期のパフォーマンスが頂点だったということを、周囲からアレコレ詮索されたくなかったからかもしれない。ステージ中頃でのダブル・ドラムとベースのファンキーな殴打はまさしくベストパフォーマンスに数えられるだろう。 |

|

ジュディ・シル/BBC Recordings(1972~73)

異形のゴスペルシンガー、ジュディ・シルの弾き語りスタジオライブ。イギリスに移住した時期のもので、時折ダジャレを噛ますのだが聞きに来た観衆の反応がイマイチで、それだけに歌に込めた感情移入が半端でない。正規アルバムがオケをバックに厚化粧な造りなのに対し、こちらはシンプルな弾き語りで、むしろシルの繊細な声使いがクローズアップされ、完成された世界を感じさせる。当時のイギリスは、ハード・ロック、サイケ、プログレなど新しい楽曲が次々に出たが、そういうものに疲れた人々を癒す方向も模索されていた。21世紀に入って、その良さが再認識されたと言っていいだろう。 |

|

アドロ サバの女王/グラシェラ・スサーナ(1973,75)

当時は外タレとも言っていた外国人歌手。アルゼンチン出身のグラシェラ・スサーナは、一年に数人しかいない選ばれた存在である。歌唱力が日本人離れしているのは当前として、力で押し負かすのではなく、「誰もいない海」で魅せる静謐な歌い口は、むしろ日本人以上に日本語の美質にあふれている。このアルバムは優秀録音の典型で、アコースティック系のバンドの心憎い好サポートも相まって、どのシステムで聴いても深く破綻のない音が聴ける。しかし、Jensenのようなビンテージ設計のフィックスドエッジの俊敏な反応は、過剰なほどの緊迫感をもって迫ってくる。 |

|

ベスト・オブ・カルメン・マキ&OZ(1975-77)

ともかくどんな日本人男性ボーカルよりもロックっぽい歌い方をキメてくれるのが、このカルメン・マキ様。しかし、バンドとしての実力は、日本では珍しくプログレの楽曲をしっかりと提供してくれた点にあり、ワーグナーばりのシンフォニックなコード進行、オカルト風の荒廃した詩の世界もあって、ともかく他と全くツルムということのない孤高の存在でもある。デビュー時は寺山修司の秘蔵っ子として登場したが、自分なりの納得できるかたちでこうして表舞台に出てきたのは、自分を信じるということの大切さを教えてくれる。そうこうしているうちに、音速突破とともに空中分解したように解散した。存在自体がロックという感じもある。 |

|

キャンディーズ:ゴールデンベスト(1973~78)

1970年代のアイドルブームを大人になることなく綺麗に終わらせることができた見事な解散劇をみせたという点で、「普通の女の子に戻りたい!」という名言はどんな政治家の言葉よりも深く誰の心にも刺さった。その体当たりで疾走する姿をロックテイストでまとめたのが実は平凡なアイドルを凌駕できた隠し味である。このベスト盤の再生が難しいところは、歌手の軽い表情の変化をしっかり出す一方で、バックバンドの切れ味や録音毎に移ろうステレオ感など、レンズでいえば小さいピンナップ写真から大判の風景を取り込んだブロマイドまで、乱雑に壁にベタベタ並べたような結果になりやすい。ここが絶妙なバランスで破綻なく再生できるのが実に得難い資質なのだと思う。 |

|

FLAPPER/吉田美奈子(1976)

やはりこれもティンパンアレイ系のミュージシャンが一同に会したセッションアルバム。ともかくファンシーなアイディアの音像化は、ケイト・ブッシュの先取りなのでは? と思うほどの多彩さ。ファンシーさの根元は、移り気で儚い少女のような振舞いに現れているが、それをプログレのスタイルを一端呑み込んだうえでアレンジしている点がすごいのである。特に演奏テクニックを誇示するような箇所はないが、スマートに洗練された演奏の手堅さが、このアルバムを永遠の耀きで満たしている。 |

|

アヴァロン/ロキシー・ミュージック(1982)

一介の録音エンジニアだったボブ・クリアマウンテンをアーチストの身分にまで高め、ニアフィールド・リスニングでミキシング・バランスを整える手法を確立したアルバムである。アヴァロンとはアーサー王が死んで葬られた伝説の島のことで、いわばこのアルバム全体が「死者の踊り」を象っている。実際に霧の遥か向こうで鳴る音は、有り体な言い方をすれば彼岸の音とも解せる。しかしこのアルバムを録音した後バンドメンバーは解散、誰しもこのセッションに関してはムカつくだけで硬く口を閉ざしているので、そもそも何でアーサー王の死をモチーフにしなければならなかったのか?と疑問符だけが残った。私見を述べると、どうも恋人との別離をモチーフにしたほろ苦い思いを綴っている間に「愛の死」というイメージに引き摺られ、さらにはイギリスを象徴するアーサー王の死に引っ掛けて「ロックの彼岸」にまで連れ去ったというべきだろう。この後に流行するオルタナ系などのことを思うと、彼岸の地はそのまま流行から切り離され伝説と化したともいえ、この二重のメタファーがこのアルバムを唯一無二の存在へと押し上げている。

で、問題はこれをモノラルで聴く意義だが、まず霧のようなモヤモヤがすっきり晴れた状態でミュージシャンのフィジカルなパフォーマンスを鑑賞できるようになる。加えて、ボブクリの録音は個々の音を色艶を抑えてとてもベーシックに録られていること、そしてダンスチューンとしての骨格を非常に繊細かつ精巧に組み上げていること、音数を増やしてサウンドをリッチにするのではなくむしろ間を持たせることで次に進む楽想の移り変わりを引き出していること、などなど音場感以外のところで演出上手なところが分かる。 |

| ↓↓↓ここからデジタル録音↓↓↓ |

|

ヴィジョン/リチャード・ソーサー(1994)

12世紀ドイツで活躍したヒルデガルト・フォン・ビンゲンの聖歌を依り代にして、アメリカ人ゴスペル・ミュージシャンのリチャード・ソーサーがシンセ打ち込みでアレンジした名盤。ヒルデガルト・フォン・ビンゲンというと、幻視と預言のできた修道女として知られるが、ここではシンセ音を天空からの未知のお告げよろしく巧く表現して、それを呪文のように言葉にすることで現実化するプロセスが提示されている。幻想的というと遥か遠くでボヤっとした印象に捉えやすいが、ここでは特徴の捉えにくい中世聖歌に調整とリズムを与えることで、明確な幻視(ヴィジョン)として認識した世界が展開される。

ジャンル分けで言うと、中世聖歌、ヒーリング・ミュージック、ダンス・エレクトロニカ、何でもアリ。歌い手を務めるエミリー・ヴァン・エヴェラは古楽を専門にする歌手、そしてベネディクト会修道女のジャーメイン・フリッツはアメリカの聖ワルプルガ修道院の院長である。この企画がどういう経緯で持ち上がったかは解説をみても手掛かりがないし、修道女ジャーメインもこの録音が修道院で認可されるか不安に思っていたという。やや思い当たるのはこの1年前にヒリアード・アンサンブルとジャズ・サックス奏者ヤン・ガルバレクがセッションした「オフィチウム」のヒットがあり、ヒリアードEnsとの共演歴があるヴァン・エヴェラを投入して打ち込み音楽とのクロスオーバーな音楽を構想したのかもしれない。あえてオフィチウムが男性社会、ヴィジョンがフェミニズムという言い方はやめておこう。 |

|

フランス・バロック・リュート作品集/佐藤豊彦

17世紀パリのバロックといえば華やかな宮廷文化を思い浮かべるだろうが、このアルバムの楽曲は驚くほど質素で、曲目も「Tombeau=墓碑」をもつものが多い。それを1613年から伝わる南ドイツ製リュートを使って演奏するという、とてもとても渋い企画である。実際の音なんて想像もつかないが、音のひとつひとつに何とも言えない陰りがあって、コアラのような優しい佐藤さんの面持ちとも不思議と重なり合ってくる。楽器がもつ特性を自然にうけとめ、音それ自身に語らせようとする手腕というのは、禅や風水にも似た東洋的な宗教感とも織り重なって、アラブから伝わったというリュートのもつ数奇な運命とも共鳴しているように感じる。 |

|

吉松隆:メモフローラ 田部京子&藤岡幸夫(1998)

こちらは極上の新ロマン主義風の作品で、基本的にピアノ協奏曲の体裁をとっているが、そういうジャンル分けなどどうでもいいほど、音楽としての美しさが際立っている。まずは吉松作品の紹介に務めてきた田部京子のリリシズム溢れるピアノで、この澄んだクリスタルのような響きがないと作品が生きてこないような感じがする。それだけ精神的な結び付きの強い演奏で、単なるアルペッジオの連続する箇所でも、作品のリリシズムを外れることがない名演奏を繰り広げる。もうひとつは音楽監督に就任以来マンチェスター管に吉松作品を一推しした藤岡幸夫の目利きのよさで、フランス印象派風のパステルカラーのような管楽器の扱いといい、とても品の良いオーケストレーションを提示している。 |

|

C Minor/ジョバンニ・ミラバッシ&アンドレィ・ヤゴジンスキ・トリオ(2006)

イタリアのジャズピアニストとポーランドのトリオが組んだ異色作で、ポーランド側のリーダーはアコーディオンに持ち替えての出演である。およそフランス・ミュゼットのような儚い感じがある一方で、サーカスの曲芸団のような不思議なバランスが異次元に誘う。舌に心地良いがアルコール度の強い酒で知らず知らず深酔いしてしまうような感覚。表面的なノスタルジーを装った辛辣なユーモアが聴き手をすっぽり包んでしまう音楽である。 |

|

ECHOSYSTEM/Madaga(2007)

私としては珍しくオーディオチェック用としてもお勧めの一枚で、フィンランド産のラテン・ジャズ・アルバムなんだけど、ダンス・エレクトロニカやクラブミュージックのカテゴリーに属する、というとかなりいい加減な感じに思えるかもしれない。しかしKimmo

SalminenとJenne Auvinenの正確無比なパーカッションの切れ味を一度味わうと、ほとんどのオーディオ・システムが打ち込みの電子音との違いを描き分けられないで、良質なBGMのように流しているのに気付かされる。ベースの唸りとリズムのキレまで出ると申し分ない。 |

|

ガイガーカウンターカルチャー/ アーバンギャルド(2012)

時代は世紀末である。ノストラダムスの大予言も何もないまま10年経っちゃったし、その後どうしろということもなく前世紀的な価値観が市場を独占。夢を売るエンタメ商売も楽ではない。

この手のアーチストでライバルはアイドルと正直に言える人も希少なのだが、別のアングラな部分は東京事変のような巨大な重圧に負けないアイデンティティの形成が大きな課題として残っている。その板挟みのなかで吐き出された言葉はほぼ全てがテンプレート。それで前世紀にお別れを告げようと言うのだから実にアッパレである。それと相反する言葉の並び替えで、敵対するステークホルダー(利害関係者)を同じ部屋のなかに閉じ込めて、一緒に食事でもするように仕向けるイタズラな仕掛けがほぼ全編を覆ってることも特徴でもある。それがネット社会という狭隘な噂話で作り出された世界観と向き合って、嘘も本当もあなた次第という責任を正しく主張するように筋を通している。個人的には情報設計の鏡というべき内容だと思っている。

言葉巧みに楽曲をリードする2人のボーカルに注目しがちだが、楽曲アレンジの手堅さがテンプレ感を一層磨きを上げている。特にサポートで参加していた鍵山喬一の生ドラムがおそろしい乱打を繰り返しており、その後脱退したのは、より一層のポップ路線に向かうグループの意向に反したからだろう。だが私は、この時代の流れに抗うドラムこそが、このアルバムの根底に流れる、生きることに伴う痛みそのものだと感じるのだ。 |

|

平凡/ドレスコーズ(2017)

時代はファンクである。それが日常であってほしい。そういう願いの結集したアルバムである。本人いわくデヴィッド・ボウイの追悼盤ということらしいが、真似したのは髪型くらいで、発想は常に斜め上を向いている。というのもボウイを突き抜けてファンクの帝王JBに匹敵するサウンドを叩きだしてしまったのだ。大概、この手のテンションの高い曲はアルバムに2曲くらいあってテキトーなのだが、かつてのJB'sを思わせる不屈のリズム隊は、打ち込み主流のプロダクションのなかにあって、いまや天然記念物なみの存在である。JB'sのリズム隊はラテンとジャズのツーマンセルだったが、一人で演じるのはなかなかの曲者でござる。忍者ドラムとでも呼んでおこう。ジャケ絵は「オーディション」のほうが良いのだが、内容的にはこちらのほうが煮詰まっている。この後の数年間でスタンダード指向へと回帰していくのだが、志摩殿がリーマンの恰好して音楽の引き立て役に扮したいというのだから、アジテーションとも取れる素敵な詩もろとも立派に仕事したといえるだろう。映画人としては、田口トモロヲと共演できるくらいに、リアリストを発奮してほしい。 |

*************************

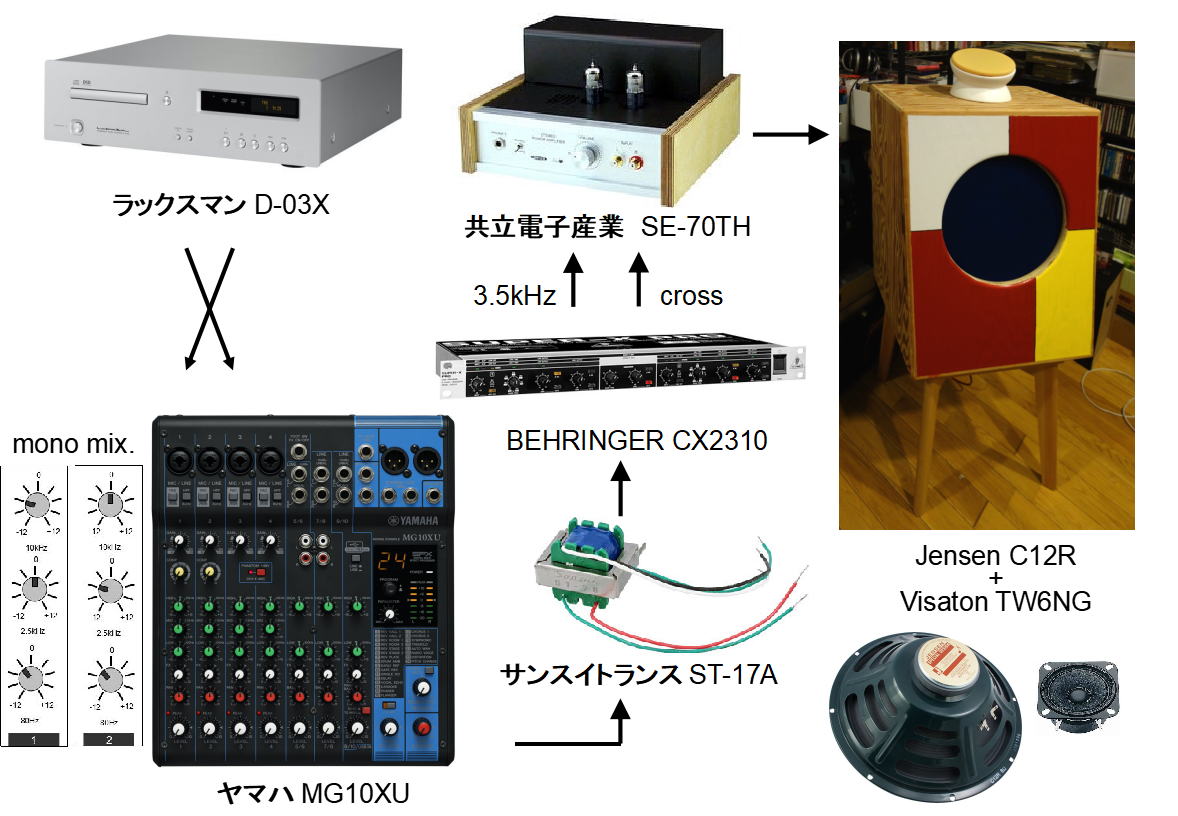

さて、B級オーディオを激推しする私のオーディオシステムは以下の通りである。1940年代にPAスピーカーとして開発されたJensen C12Rをはじめ、1950年代に開発された複合管ラジオ球ECL82、昭和30年代から製造されラジオ用段間トランスのサンスイトランスST-17A、1950年代の真空管FMラジオと同じ仕様のドイツ製コーンツイーターVisaton

TW6NGなど、チープだが豊かな音楽性を備えたパーツが鍵となっている。

しかも価格がリーズナブルで、30cm径エクステンデッドレンジ・スピーカーが8,000円前後、コーンツイーターが3,000円前後、ライントランスが1,000円以下、真空管アンプはキットで60,000円であるが替えの真空管ECL82はペアで1万円前後。これらレジェンドなアナログパーツが現在も製造し続けられ、全て新品で手に入るというのは、まさに奇跡とも呼べることと自分では思っている。

結果として、わが輩のオーディオは1.2Wのモノラル、再生周波数150~8,000Hzという、昔のホームラジオと同じくらいのスペックに収まっている。これが一般家屋の4畳半~6畳間で音楽を聴くのに必要な黄金比でもあったのだ。違うのは、30cmスピーカーをマルチアンプで鳴らすぐらいだが、この違いだけでもHi-Fi初期に体験できたゴージャスなサウンドに様変わりする。

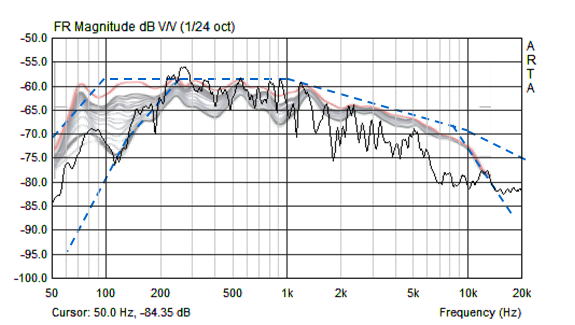

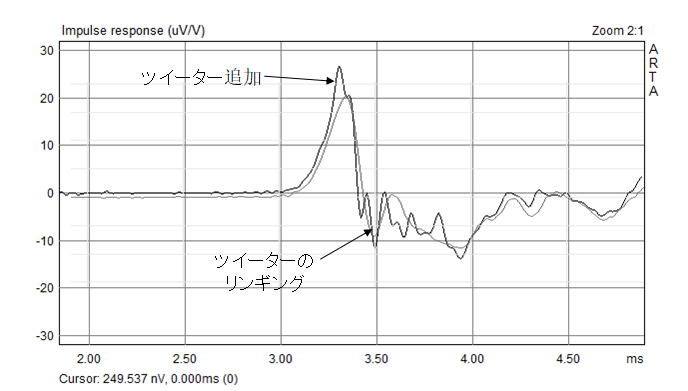

我が家のスピーカーの周波数特性(灰色:コンサートホール、点線:映画館規格)

同インパルス応答:綺麗な1波形に整っている

紆余曲折しながらシステムとして組んでいるので、少しまどろっこしい感じだが、市販品で本格的なモノラル・オーディオ・セットなるものは売っていないので、半ばDIYでシステムを組んでいる状況だ。とはいえ、1950年代のHi-Fi初期は洋の東西を問わず、旧式の電蓄やラジオにパーツを組み入れたDIYオーディオが大流行だった。ここまでアナログなパーツを投入すると、中域から色艶がドバっと吹き出る(ちょっとエッチなほど)、デジタル臭さの微塵もないビンテージ・スタイルのオーディオが成立するのだ。

このシステムにいたったのは、古い録音が好きだということもあり、ジャンクのビンテージ・オーディオをあれこれつまみ食いしていたのだが、ジュークボックスの情報サイトで交換部品としてJensenのギターアンプ用スピーカーを推奨しているのを知ったのが転機の訪れとなった。価格は新品で8,000円前後の格安で手に入るものだが、いわゆるハイファイ用のウーハーでも、フルレンジでもない、中途半端なエクステンデッドレンジという規格で造られたPAスピーカーから弾き出されるサウンドに、まったく驚いてしまった。Jensen

C12Rのもつフィジカルな筋力を前にして、それまでの鬱屈した思いが吹き飛んだといってもいい。それは萎びたビンテージの音ではなく、ピカピカに磨かれた本当のアメリカンなサウンドに巡り合ったのだ。そこにドイツ製真空管ラジオ、日本製ラジカセの知識も加わり、今のシステムに至っている。

実はこのJensen C12Rは、1960年を前後してアメリカの三大ジュークボックス・メーカー(Rock-ola、Seeburg、Wurlitzer)で採用されていた、レジェンド中のレジェンドなスピーカーである。Hi-Fi用ということでは、これより高価なユニットはあるにはあったのだが、ジュークボックスのように日夜問わずロックンロールやR&Bを鳴らし続けるのにタフで安価である必要があるのと、何よりも出鼻から体当たりで弾き出るようなサウンドの魅力あってのものだ。20世紀のアメリカン・ポップスは、ジェンセンの音を基準に生まれたと言っても過言ではない。

1960年代初頭のRock-ola製ジュークボックス(コーンツイーター付)

ブリティッシュ・ロックのレジェンドたちもジュークボックスの前でお戯れ

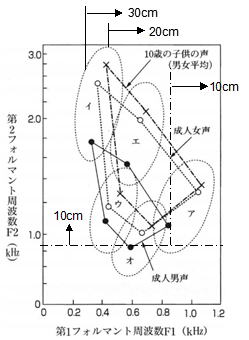

私は人間が音楽に感動する要素は、人間の聴覚における社会性を育んできた言語的ニュアンスにあると思っている。つまり音楽の大方の情報は200~6,000Hzぐらいの範囲に納まっているのだ。そいういう意味もあって、私はスピーカーの機能性として、まず第一に人間の声をリアルに表現することを大事にしている。

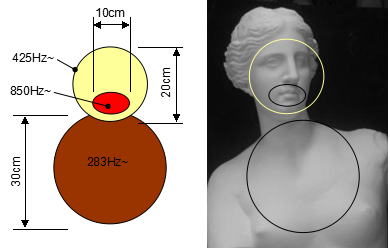

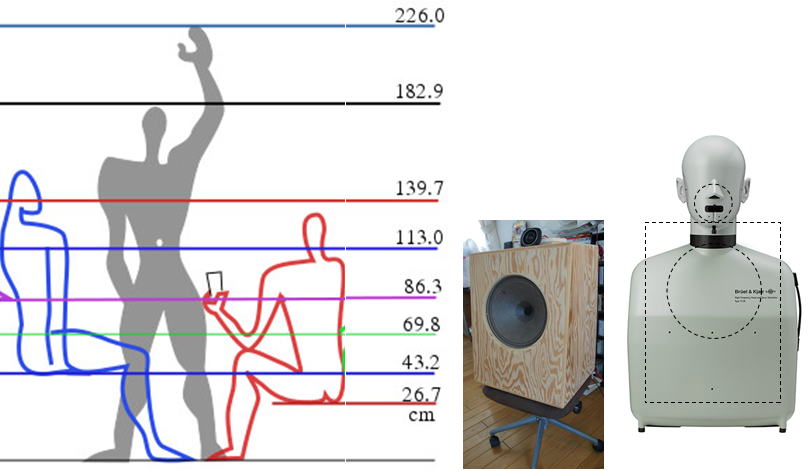

そこをさらに踏み込んで、スピーカー径を大きめの30cmとしている。その理由は低音の増強のためではなく、200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、表現のダイナミックさに欠ける。

このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたJensen C12Rのようなエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。よくスピーカーの再生能力としてフルボディという言葉が使われるが、モノラルの場合はスピーカーそのものの大きさが等身大であるべきだと思っている。

それと、スピーカーのダイレクトな振幅をじゃましないために、エンクロージャーを後面開放箱にしている。これはJensen C12Rの共振尖鋭度Qts(最低共振周波数fo付近でのコーン紙の動きやすさを示す数値)がQts=2.5という、ガチガチなフィックスドエッジだから可能なことでもある。逆に通常のバスレフ箱用に設計されたQts=0.3~0.5ぐらいのフリーエッジでは、後面開放箱に入れるとフラフラして使い物にならないので注意が必要だ。例えば同じJensenでも高級なP12NはQts=0.7で、バスレフポートの間口が広い、古い設計のハスレフ箱に合ったものとなっている。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

唇の動きに見とれるか、顔を眺めてうっとりするか…

やっぱり胸元まで見ないと実体感が湧かないでしょ! |

裏蓋を取って後面解放! |

私のモノラル・スピーカーのチューニングは、約1mの近接距離でコンサートホールの音響に近似したカマボコ特性とし、タイムコヒレント特性を200~8,000Hzで綺麗に揃うように整えている。

実際の録音スタジオでのマイク位置は、精々30cmの近接位置であり、そうでないと録音の鮮度が保てない。それゆえに、Hi-Fiらしい音の定義は近接マイクの音そのものとされてきた。しかし、自然なアコースティックに沿った音響はずっとカマボコ型なのだ。逆に音の鮮度というのは、音が近くに聞こえる(音が前に出る)中高域の鋭敏さにあるのではなく、中低域と一体となったブレの無さである。低域に気を取られたスピーカーがラジオやテレビのアナウンスで胸声が強くモゴモゴするのは、重低音が遅れて良いという思い込みにかまけて、重たく反応の悪いウーハーにボーカル域を委ねてしまったからだとも言える。このバランスを取るのに苦慮していたのが、実は1940年代のPA装置だったというのだから、これは進化ではなく退化だったのだ。私のスピーカーから聴こえるのは、録音が古くても新しくても変わらない、自然な音楽の躍動感と楽器間のバランスである。

コンサートホールの周波数特性の調査結果(Patynen, Tervo, Lokki, 2013)

人間の住む家のスケールについて、現代建築に大きな影響を与えた人物にル・コルビジュエが居る。彼はモジュロールという人体定規を開発し、家の持つべき寸法の黄金比を割り出すことを提案した。当時は直線を重視した団地風の建屋を、バウハウスのモダニズムに引っかけて実験住宅と呼ばれたが、戦後に建てられた日本の団地のほとんどが影響を受けていることは承知の通りである。最終的に私が導き出した最適な音響スケールは、人間の胴体と等しい音響トルソーであり、30cm径の大口径スピーカーでありながら、ちょうど椅子ひとつのスペースに収まる大きさである。これはかつてのアメリカ製ジュークボックスと同じものとなった。

ル・コルビュジエのモデュロールと自作スピーカーの寸法関係

モノラルなら大口径でもディスクサイドでOK |

BBCでのLSU/10の配置状況(1950年代) |

|

世界遺産 ル・コルビュジエの小屋ができるまで/藤原成暁・八代克彦(2023)

日本の”ものつくり大学”の建築学科の実践プログラムとして企画された、カップ・マルタンの海辺に作られたル・コルビュジエの終の棲家、休暇小屋(1952)の実測とレプリカの製作記録である。既に1924年に「小さな家・母の家」を完成し、1929年の近代建築国際会議(CIAM)では「生活最小限住居」についてプレハブ住宅を発表していたが、晩年になって「ユニテ・ダビタシオン」の建設と並行して企画されたのが、この木造の休息小屋である。人間の身体によって測定されるモジュロールの実践もあってか、あらためてそのディテールを再現してみると、全く無駄のない構造をもっていることが判る。「森の生活」を著したソローの言う通り、人間は他人と同じ生活をしようとあくせく働く生き物であるのに、本当に必要なものはそれほど多くはない。小屋とは第一に身体と生活を委ねられる場所であるべきなのだ。 |

【わがままシンプルライフ】

私の不純な動機は、オーディオに限ったことではない。

昭和の落ち着いた風情が好きだ。いや憧憬と言ってもいいかもしれない。なにせ私は長いこと喧噪の都会に住んでいたからだ。しかしなぜか、静謐な場所に来ると懐かしくなる。経済発展の末に高層ビルの立ち並ぶ世界のはじまる以前の、誰も居ない静かな庭が、私の心の中でじっと息を潜ませているのだ。

|

ルイス・バラカンの家

20世紀メキシコの建築家の自宅を紹介した冊子で、そこに散りばめられた静寂のためのミッションは、ただ小洒落たデザインだけで終始する建築とは到底乖離している。ただ静かに生きることが、これだけ豊かな感情を生むのだと思うと、色々と感慨深いものである。

例えば、迷路のように部屋から部屋に移る構造は、独りになれる場所をところどころに造るためだという。やや密林に似た見晴らしの良くない内庭は、外部の環境音を遮る代わりに、窓から差す光を時間の移り変わりと共に演出するし、ベランダに造るオープンな水流は、それが唯一許される静謐さを生む音となる。 |

大正モダンのなかで「シンプル・ライフ」という言葉が流行った。これは小説「痴人の愛」にも出てくるもので、元ネタはフランスのワグネル牧師が1895年に著した「La

Vie Sinmple(邦訳:簡素な生活)」のことを指しており、虚栄や宣伝に踊らされる世紀末ベルエポックの時世に、結婚式でスピーチした戒めと格言を集めたものだ。著書自体は色んな風に解釈されるものだが、「痴人の愛」では文化住宅での夫婦生活に充てられ、むしろシンプル・ライフとは真逆の人間の欲望を描くことが、作家の興味の対象となって、その崩壊をも描いているため、田園調布に住む金持ちにありがちなゴシップと誤解されやすい。文化住宅の構造は、それまで玄関から奥にある床の間に通されることで接客するのではなく、さりとて長屋風の寝床と食卓が一緒の部屋をやめて、玄関からリビング→食卓→寝室へと奥に向かってプライベートな場所を確保していく構造となっている。つまり、文化住宅は社交的でハイカラな家族を目指していたのだが、「痴人の愛」ではその奥に潜むプライベートな欲望に興味を抱いたのである。これが単なるゴシップに終わらず、その後の大恐慌時代→世界大戦への激動のなかに響くエレジーのような感覚を呼び起こさせるのは、人間本来の欲望に目覚めたときの後ろめたさや恥じらいといった人間描写が丁寧に掘り起こされていた結果だろう。

田園調布にあった文化住宅:全てがこじんまりとコンパクトに収まってる

「La Vie Sinmple」はルーズベルト大統領が愛読したことで知られるが、これがニューディール政策へと結びついていくのは、あまり大書きされずにいる。ニューディール政策も色々と無理のあった政策であったが、ゴージャスなものを好むアメリカンな価値観の崩壊は、やはり小説「華麗なるギャツビー」に描かれていて、むしろこっちのほうがアールデコの衣装に身を包んだバイブル的な扱いを受けている。しかし、ココ・シャネルが実践したように、クリクリにカールさせた長髪をばっさりボブカットにまとめ、コルセットで絞った腰つきをヒラヒラのリボンで囲んだドレスを捨てて、シンプルなワンピースに変えたのが、この時代の流行だったことを考えると、いちよシンプルライフの文脈にのっていたのだと理解できよう。バウハウス出身の建築家ミース・ファン・デル・ローエは、座右の銘として「Less

is more(少ないほうが豊か)」という美学を打ったが、意外なことに現在のガラス張りの商業ビルの基礎を作ったことで知られる。結果は東京の街並みのように、自己顕示欲に満ちた高層ビルが立ち並ぶメガシティとなっている。アールデコ、シャネル、超高層ビルなど、今ではどれも金持ちの象徴のようなものだが、元をたどればシンプルライフの実行にあったのだ。

ジャガールクルト・レベルソ(1931)、シャネルスーツ(1956)、シーグラムビル(1958)

|

イサム・ノグチの空間芸術/松木裕美(2021)

日系アメリカ人のアヴァンギャルド彫刻家として数奇な人生を歩んだイサム・ノグチのパブリック・アートを時系列的に追った本である。初期のシュルレアリスムの作風から、都会の中心に形作られるモダン庭園とパブリック・スペースへの躍進、さらに自身の作品が遺跡ともなりえる公共性を勝ち取る過程がよく分かる内容となっている。イサム・ノグチというと彫刻家としての側面が強いために、作品集となると個々の石像がクローズアップされがちだが、彼が本質的には都市の空間デザイナーの先駆けとなっていたことを、ロックフェラー財団などが既に見抜いていたことなど、都市という完成された経済機構の内なるフロンティアに向かって深化する過程もあぶり出されている。

|

ルーズベルト大統領が米国民に求めた「シンプルライフ」は、ニューディール政策で完成した巨大ダムや全米を這い回るハイウェイ網にあるのではなく、むしろ着の身着のままで生活する人々の生きる=働くことを差したのだが、それに真摯に目を向けたのは最近のことである。その経国済民の是非は共産主義の浸透と両天秤の関係にあり、やがて巨大な世界的企業が治める国家へと舵取りすることとなった。現在のようにゴージャスなものを好む国民性とは、全く逆のことが試行されていたのだが、この時期にアメリカン・ポップスが醸成されたのだ。

ジュークジョイントでフォックストロットを踊る若者

農業トラックの荷台で戯れる子供たち(共に1930年代)

|

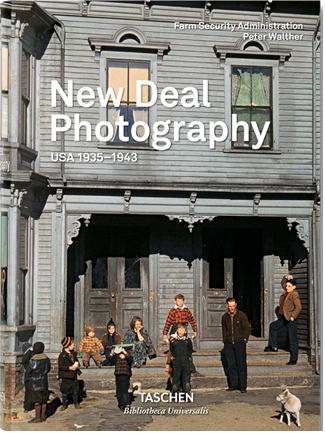

New Deal Photography: USA 1935-1943

大恐慌時代の貧困対策として始まったニューディール政策の役務者家族を写した写真集で、600ページにもわたる大著でありながら、あまり細かい説明をつけず、ひたすら人物写真で押し通す。ドイツ語版と書いてありながら英語、フランス語も一緒に書かれているバイリンガルである。

なぜここで取り上げるかというと、ジーンズが完成形に近づいた1940年代までの時期で、西部劇で知られる以前の姿で、ジーンズがちゃんとワークウェアとして使用されているからだ。それ以上に魅力的なのは、衣服は最低限の貧困にさらされながらも、白人も黒人も皆そろって健康的な顔を絶やさず写っていることである。あるいは肉体労働が過酷なものでなく、救済的なものであるという政策的な意図も左右しているかもしれないが、現地入りした写真家が哀れみの目ではなく、同じ人間の尊厳をしっかり捉えようと、丁寧に言葉を交わしていたことが伺われる。

現在でもナショナル・ジオグラフィックのカメラマンが人物写真で大切なこととして、カメラマン自身が被写体を大切に思っていることを知ってもらうコミュニケーションが大切で、そこで初めて打ち解けた普段の姿が撮れると、良い写真のコツについて話していた。そうした鉄則は、こんなところにも生きていたのである。 |

昔「虹とスニーカーの頃」という歌があった。1960年代末のGS時代を駆け巡ったバンド チューリップが久々にリバイバルしたのだが、若い頃の過ちという恋愛にありがちな切ない気分をサラッと歌ったのが印象的だったが、それは1970年代の終わりを告げる歌のように感じ取っていた。演歌のように未練もなく、さりとて恋愛至上主義にも走ることを恥じらう、そういう時代のはざまで揺れ動いていた世代の心の疼きのようなものである。

私なりに思うのは、あのとき何故「髭と山高帽の日々」としなかったのだろう。それは高度成長期で勝利したはずの大人が、ボロボロになったサラリーマンとなっていくのを、誰もが嫌い恐れた結果ではないかと想うのだ。お金で若さは買えない。そんなことは誰でも分かっていることなのだが、経済成長こそ正義だと考えた日本国民は留まることをしなかった。これには政治の右も左もない、全ての日本国民が否定しない道徳のようなものだった。でも令和の時代に入って、バブルを謳歌した世代は、休日になるとジーンズとジャンパーをいつまでも着て街を歩いている。まるで心だけ1980年代に置き忘れたかのような感じなのだ。老いには勝てないと昔から言われているが、老人になることを嫌った人は、老いを整えることができないのだと思う。

今のサラリーマンのスーツは1930~50年代に定着したスタイルで、ハンフリー・ボガートやアラン・ドロンなど銀幕のスターがお手本だったが、イケメンにはイケメンの特権があったことなど誰も考えずに、スーツを着るのがビジネスマンのマナーだと叩き込まれてきた。しかし21世紀に入ってビジカジが定着したせいで丸の内近辺でもネクタイする人は100人に1人ぐらいだろうか。首元をみて皺がよってたるんでいるのに、それでもネクタイを締めないのは、諦めが悪いというか、若いやつに負けてたまるか、という別の威圧感を感じる。ジャケットの前ボタンを締めずにヒラヒラさせていると、だらしなくシャツがお腹からはみ出ているのが見えるし、通勤で隣の席に座るとき本当にじゃまである。身体の衰えは中年を越えるときの通過儀礼のようなものだが、それを適度に引き締め整えるのがフォーマルな服装の在り方なのである。

昔のおじさま世代の憧れた映画スター(絶対にこんな風にはなれない)

私は55歳を越えて、口髭を生やし、山高帽を被るようになった。頭のほうはとうに白髪になっていたし、特に皺が増えたわけではないが艶やかな肌ではない。何となく昔の人の写真を眺めていると、1890~1910年頃の人は、歳を重ねても背筋が伸びて、身支度もシャンとしている。実際には彼らは40歳前後で、寿命の短かった時代に老年の少し手前のときだったようなのだが、退職年齢も50歳から65歳へと伸びた現代においては、同じ年端の感じに見えているのだろう。

休日のサイクリングでも、世紀の強盗団も、胸を張って生きていた?

どうもこの時代のファッションを、エドワード朝、オールドアメリカンなどと言うらしく、ネクタイを占めたスーツ姿でスポーツ(狩猟、サイクリング、ゴルフなど)をするような時代でもあった。ボタンダウンのシャツでもネクタイを締めるのだが、これはブルックスブラザーズの歴史にもあるとおり、ポロ競技をする人がカラー(襟)が落ちないように工夫したものが始まりで、動き回っても襟が乱れずに整うため、外回りの多いサラリーマンにすぐに取り入れられた。山高帽も元は狩猟のときの帽子で、シルクハットのように角ばっていると、馬で走るときに枝に引っ掛かって、よく泥のうえに落としたことから、抵抗の少ない丸いかたちにしたものが取り入れられた。イギリス軍のヘルメットは山高帽のかたちを取り入れたものである。私が普段履いているチロリアンシューズも、名前の由来は山岳に住むチロル地方の登山靴で、それをフランスのパラブーツがカジュアルにアレンジしたものだ。これらは実は機能的でありながら、誰の前に出ても恥ずかしくない=フォーマルであることを忘れなかった、先人の知恵でもあったのだと思う。

これだけ揃えてもすべて日本製。どこにでもダンディズムは潜んでいるのだ。

ジャケットで好きなのは皺のつきにくい尾州織の生地のもの、中に児島ジーンズのヒッコリー柄デニムベスト、ネクタイはアマゾンで売っているミラノアルファーのニットタイ、ズボンとシャツは紳士服の青山、少しカジュアルに振りたいときはポロBCSの柄シャツとエドウィンの綿パンを履いている。靴は金谷製靴のチロリアンシューズがお気に入りだ。これに、田中帽子店のカンカン帽子、CA4LAで購入した山高帽を被れば、20世紀初頭の出で立ちの立派な紳士である。イギリス製だのイタリア製だのと、何十万もするオーダースーツに身を包むよりは、ずっとシンプルに済ましている。最初に山高帽を被ったときには妻から「チャップリンみたい」と言われ、口髭を生やせば「お笑い芸人みたい」と冷やかされたが、馬子にも衣装、石の上にも三年の諺どおり、歳とともに段々と板についていくものである。

今どきのシンプル・ライフといえば、無印良品やユニクロを思い浮かべるかもしれないが、私は素材の良さを直接的に強調するのは嫌いである。というのも、老いていくにしたがい着飾らないと、どうにも締まらないのだ。どちらも30~40歳代で人気があるのは、子育て世代の緊縮財政と価値観を共有しているからなのだが、天然に近いシンプルさが生きてくるのは働き盛りの若い艶のある肌と髪があってのものだ。私は50~60歳代に入ったら卒業してしまった。ユニクロの一部の商品(リネンやフランネルの生地はいい)は便利なので、時折着ている。でも、デニムベストやニットタイで引き締めなければ、年老いたダランとした体つきは隠せない。髭と山高帽は、もちろんユニクロでは売っていない。

|

ディック・ブルーナのデザイン/芸術新潮社編(2007)

うさちゃんことミッフィーの絵本で知られる絵本作家だが、元は家業だった出版社の挿絵デザイナーとして出発した。この本は80歳の記念に編集されたものだが、晩年のブルーナ氏のアトリエでの仕事ぶりとともに、ライフスタイルを紹介しているのが面白い。トレーシングペーパーで輪郭を何度もなぞって表情を整える様や、微妙に震える線で仕上げること、6色に限定した彩色など、単純なデザインをストイックに描き続けたことが紹介されている。何よりも凄いのは、自宅からアトリエまで毎日自転車(40年前のイギリス製)で片道15分を3往復(昼食は自宅で)して通っている点で、国際的な名声におぼれず、豪勢なアトリエ兼自宅を構えたり車での移動など考えずに、ずっと自分のテリトリーの中だけで往復する日々を繰り返していたことである。小さな絵本の世界観を守るのに、これほどの努力はないのではなかろうか? |

※モノラルを愛する人にはこのロゴの使用を許可?しまする

ページ最初へ

|