【雑貨屋のような魅力】

21世紀に入って音楽ソースの一大事は、ネット音楽が流布した結果、音楽データの使い捨て現象に拍車がかかり、CDが値崩れを起こしたことだ。もともとコピーしただけの海賊盤CDは書店やDIYの軒先で1000円程度で売られていたが、今はどうかというと、著作権の過ぎた音源を中心にセットにして束売りして、1枚当たり300~500円という激安価格で売り込む手法だ。バナナのたたき売りのような手法であるが、バナナだってかつては高級食材だったのと同じで、CDもそういう感じになっている。そもそもエアチェック音源や板起こしでCDを造るのだから、カセットテープに好みの音楽を詰め込んだ思い出のある人には分かるかもしれないが、エアチェックや貸レコード屋のリソースをまとめて、自分なりのベスト盤をつくる感覚と全く同じである。

ホワイト・カントリー・ブルース(1926-38)

ハリウッド玉手箱(1927~55)

Mississippi Juke Joint Blues (9th September 1941)

メンフィス・レコーディングスVol.1/サン・レコード(1952~57)

アラン・フリードのロックンロール・バーティ(1950年代)

Cruisin' Story 1955-60

ジョージ・マーチン初期録音集(1951-62)

ウエスタン・カーニバルの時代(昭和33~37年)

ニューポート・フォーク・フェステlバル(1959)長い歴史をもつフォーク・フェスの第1回目の記録。呼びかけ人には、アメリカ中の民族音楽をフィールド録音で蒐集したAlan Lomax氏が含まれており、フォークブームが起こった後の商業的なものではなく、むしろ広義のフォーク(=民族)音楽の演奏家が招待されている。屋外会場ということもあり録音品質は報道用のインタビューで用いられるものと同じもので、フォークは言葉の芸術という感覚が強く、特に楽器にマイクが充てられているわけではないのでやや不満が残るかもしれないが、狭い帯域ながら肉厚で落ち付いた音質である。

ブルービート/スカの誕生(1959-60)

昭和ビッグ・ヒット・デラックス(昭和37~42年) これらの名曲の多くは、1970年代以降にステレオで再録音されており、各歌手のベスト盤にはステレオ再録音が収録されていることが多いのだが、あらためてモノラル初盤を聴くとその溌剌とした表情に驚きを禁じ得ない。

Suturday Night at the UPTOWN(1964)アトランティック在籍のソウルスター8組が一堂に会したレビューショウの一幕で、フィラデルフィアのアップタウン劇場に金曜の昼だけティーンズ限定で50セントで聴けたというもの。プログラムも雑だし音も悪いのだが、このときの観衆がコーラス隊となってバンドと一緒になって気持ちよく歌っているのが何とも微笑ましいライブとなっている。良く知られるドリフターズなどは、スタジオ・セッションでは楽譜通り、そこから聴き手によって広がる世界が別にあることが判る。パッテイ&エンブレムズなどは、最初のドリフターズの反応をみて、出だしのワンコーラスまるまま観衆に預けてしまう余裕ぶり。こうしたコール&レスポンスは黒人教会のゴスペル歌唱でも同じようにやっているもので、日常的な情景であることも伺える。

さて、これらのジャンルの垣根なしの闇鍋状態をどのように堪能すべきか? 大方の人は自分のオーディオ機器を棚に上げて、いずれのジャンルを「相性が悪い=音が悪い」で切り捨ててしまうだろう。しかし、それは録音を再生するオーディオ機器がニュートラルな状態ではない(ギアを上げっぱなしで走り続けている)ため、本来のHi-Fiの意義を見失っているのだ。あえて言えば、F1レースで勝つために機材を買いそろえたが、小さな石ころでも躓くような状態に陥っているのだ。そんな些細な理由で、20世紀に多大な影響を与えた数々の演奏を無視するなんて、私にはてきない。

【埃を被った音をピカピカに】

SP盤の復刻はスクラッチノイズを除去するため電話の通話並みに高域を削いでいた。

放送音源は専属契約したレコード会社から訴訟を逃れるためAM放送のエアチェックを偽装した。

初期のステレオ録音はミキシングが未熟で、正常なステレオ機器で聴くと奇怪な現象(片耳ドラム、ビッグマウス、エコー宇宙など)に襲われる。

CDは高音質だという幻想のまま、使い古しの劣化したテープをそのままCDにコピーしただけの商品が蔓延した。

以上の奇妙な録音をゴチャ混ぜにしたCDがコンピ物だと誤解を受けることになる。

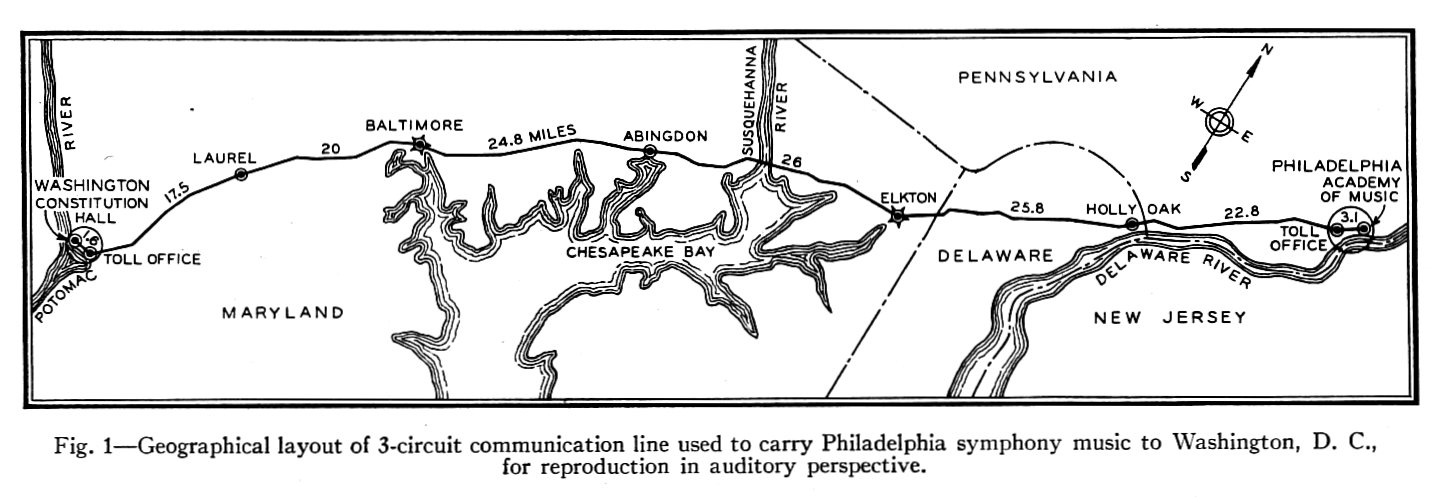

このような録音のがれきの山を前にして、音楽鑑賞などと言うのは間違いだと誰もが思っていたのだが、それにしつこく40余年も付き合っていたのが私である。もちろん、昔の録音には無かった古楽や電子音楽なども、負けず劣らずの枚数を購入しているが、古い録音のアーカイヴも同じように増え続けているのが実際である。【1930年代から存在したHi-Fiラジオ】 【1950年代のHi-Fi狂騒曲】 【私の1970年代Hi-Fi事情】 秘伝その1.フィックスドエッジ・スピーカーを後面開放箱に収める 秘伝その2.日本の家屋ならアンプ出力は3Wで十分 *************************【私のコンピ対応の結論】 1960年代からセラミック磁石&コーンツイーターになったジュークボックス(Rock-ola Capri, 1963)

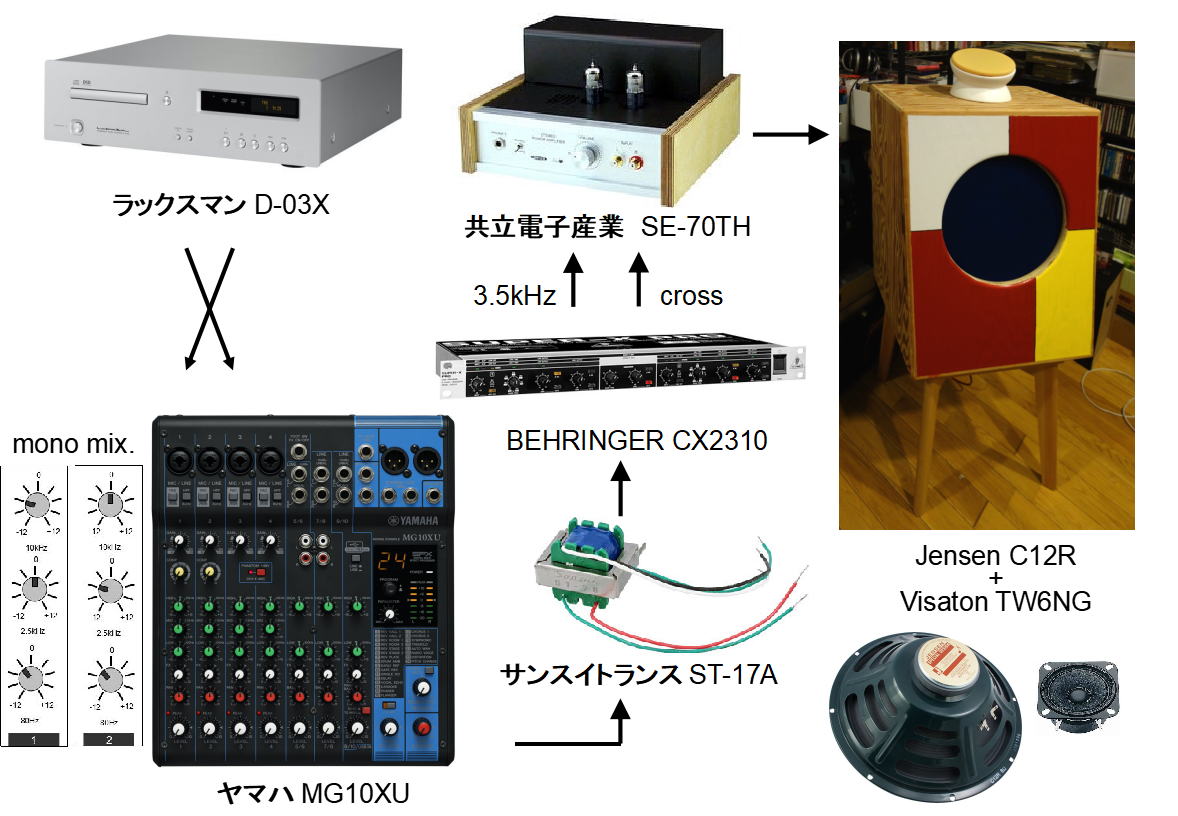

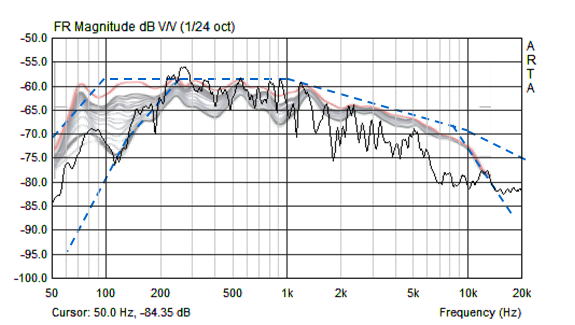

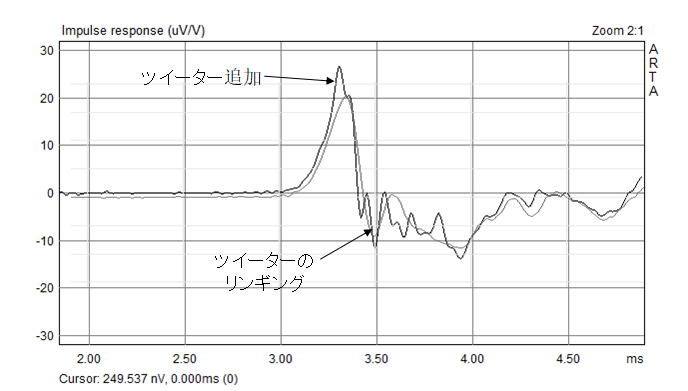

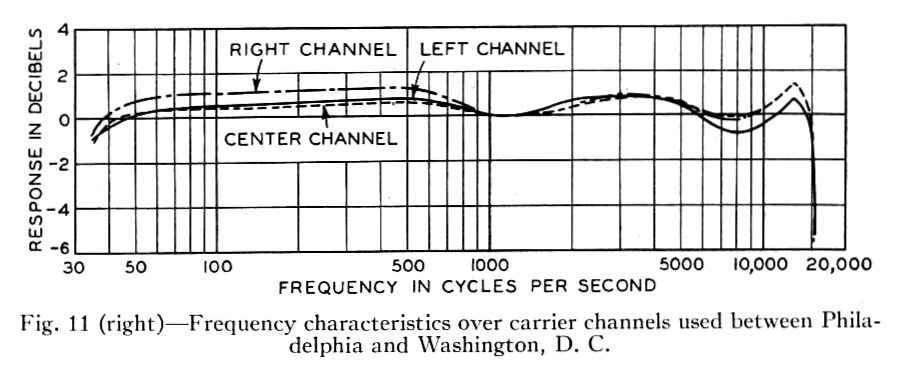

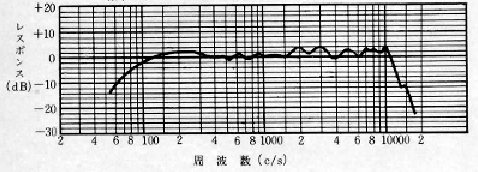

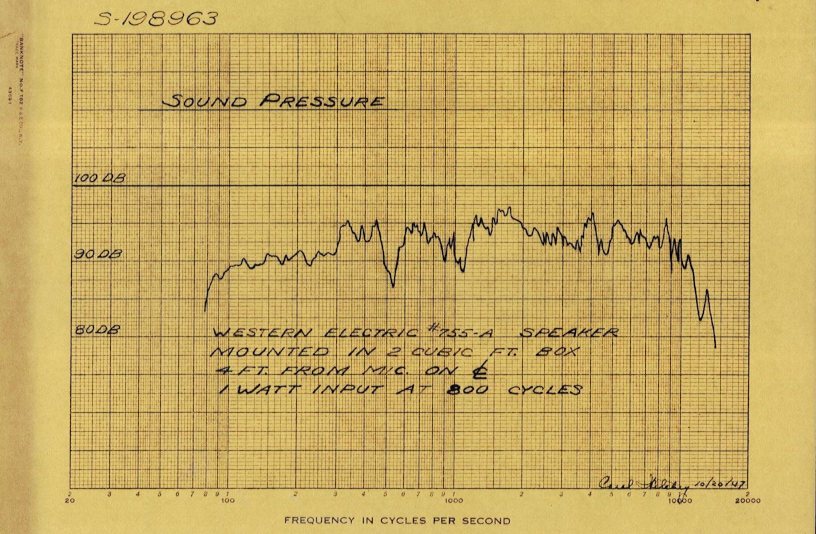

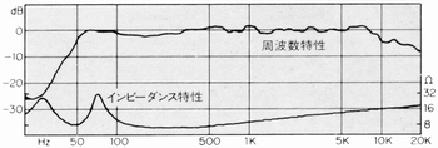

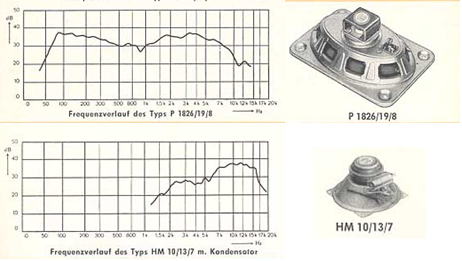

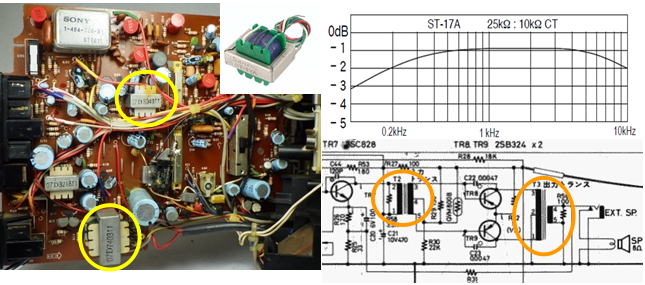

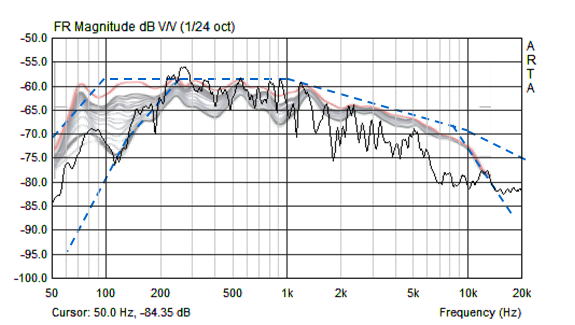

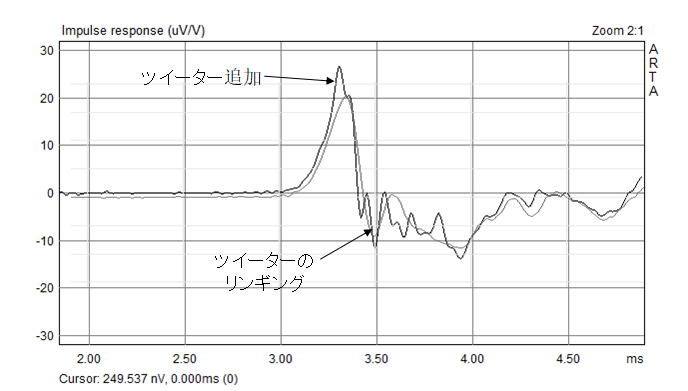

私のモノラル・スピーカーのチューニングは、約1mの近接距離でコンサートホールの音響に近似したカマボコ特性とし、タイムコヒレント特性を200~8,000Hzで綺麗に揃うように整えている。コンサートホールの周波数特性の調査結果(Patynen, Tervo, Lokki, 2013)

私は人間が音楽に感動する要素は、人間の聴覚における社会性を育んできた言語的ニュアンスにあると思っている。つまり音楽の大方の情報は200~6,000Hzぐらいの範囲に納まっているのだ。そいういう意味もあって、私はスピーカーの機能性として、まず第一に人間の声をリアルに表現することを大事にしている。

人体の発声機能と共振周波数の関係

唇の動きに見とれるか、顔を眺めてうっとりするか…

裏蓋を取って後面解放!

【音楽とオーディオの素敵な関係】

Goffin & King Song Collection(1961-70)

ザ・ビートルズ/Live at the BBC(1962-65)

その一方で、貴重なアーカイヴに相応しいオーディオ環境の整備がある。多くの人は最高のオーディオ機材を集めたもので聴くとか、録音スタジオのモニターシステムが一番だと思っているらしいが、そのココロは録音ソースの細部に至るまで聴き込むことであるのだが、上記のようなレジェンドたちはそういう聴き方をしていない。聴いて一番楽しい方法を選んでいるのだ。

Complete Stax-Volt Singles 1959-1968

ここでもうひと押ししたいのが、ウォール・オブ・サウンドにおけるモノラル録音へのリスペクトである。一般にウォール・オブ・サウンドはステレオ録音の一大流派と見なされているが、エコーをたっぷり利かせて広がりのある音場感を出すとか、サウンドが壁一面にマッシブにそそり立つとか、色々と言葉のイメージだけが先走っているが、実は当人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表し「モノラル録音へのカミングアウト」を果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。少しづつであるが、アメリカの1960年代のポピュラー音楽でもモノラルミックスの意義が認められつつあるのは喜ばしいことだ。初期のトランジスターラジオの聞き方はトランシーバーのように耳にあててた(ヘッドホンへと発展?)

シュープリームス:ア・ゴーゴー(1966)

Radio London 1137kHz(266m) 機材のメインはデモテープも兼ねた8トラック・カセットだった 8トラックカセット エンドレスで再生できて便利だった VIDEO 当時人気だった英Bush社 TR82 英Roberts社のバッテリー駆動型 携帯ラジオ 自宅でレコードのチェックをするRoger Daltrey 新装したアビーロードで「狂気」編集中のアラン・パーソンズ(1972)

デビッド・ボウイ BBCセッションズ(1968~72)

ボブ・ディランが 1966年の交通事故後にニューヨーク州山奥のウッドストックに隠遁して、ザ・バンドを呼び寄せて行ったプライベート録音だ。一般的には「ベースメント・テープス」と呼ばれるもので、フォーク音楽のプロデューサーとして有名なAlbert

Grossmanが、ピーター・ポール&マリーの録音機材を借し与えたというのだがら、その後の海賊盤とカバー曲の争奪戦は想定内といえよう。ディラン自身はデビューまもない頃から、自分の作詞・作曲の独自性をかなり意識していて、アセテート盤で宅録をして著作権登録していたというのだから、この時期はスターダムに乗ることを一端やめて、作家業に専念したという向きもあっただろう。1990年代に自身のルーツとなるフォークやブルースのカバーアルバムを制作したり、21世紀に入って衛星ラジオ放送で自らDJを務めてアメリカ音楽史のアーカイヴを制作したが、若干26歳の時点で歴史を意識した作品造りを目指していたのは、この人の器の大きさゆえである。

ボブ・ディラン/ベースメント・テープス完全版(1967-68)

Ampex 602レコーダー&622リプロデューサー(アンペックス特注のJBL D260)

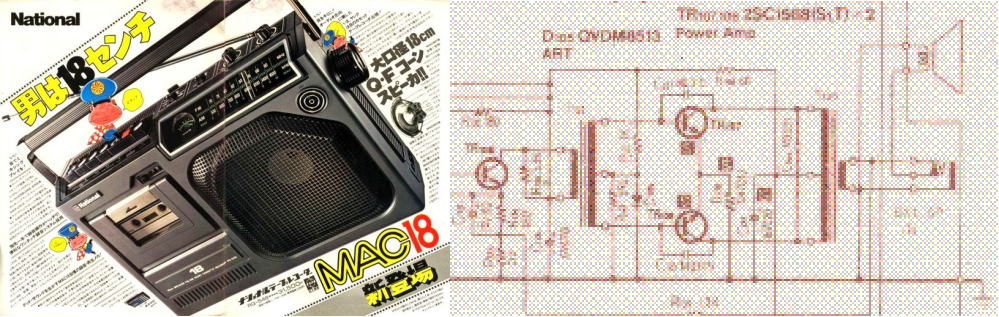

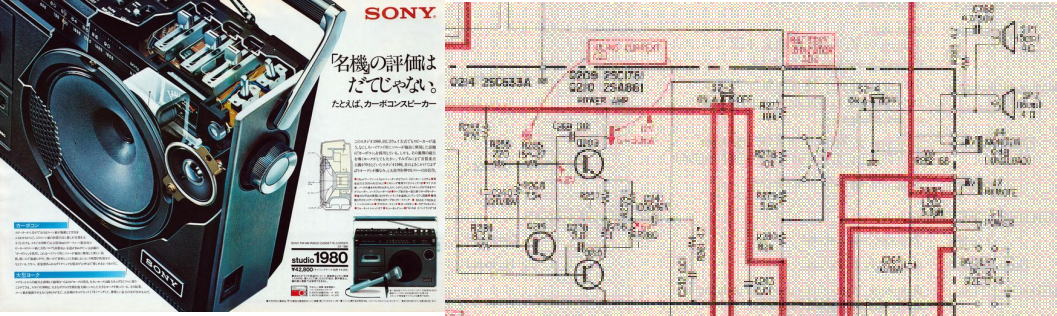

ここまでしつこく理由を挙げれば、今までのHi-Fiの理念が、いかに音楽の伝統を引き継ぐのに不適切かが理解できよう。1970年代を境に失われたジュークボックスと、オーディオ機器とは見なされなかった携帯ラジオが果たした役割を、英米ポップスのレコード史に押し当てると、それで聴いてつまらない音楽は自然消滅したことが分かる。逆にロックレジェンドたちが、いつまでも変わることなくオールディーズを愛でていたのも、よくルーツ・ロックと呼ぶような知識だけのためではなく、手元に置いておきたい楽曲として現物をいつでも聴ける状態にしていたのだ。そのツールが、正確な音を出すメートル原器とみなされるスタジオモニターではなかったし、それらの楽曲をステレオで聴いてさえもなかったのだ。そのことは正しく認識しておきたい。

【クラオタの闇鍋奉行】

実は私が古い録音の面白さに目覚めたのはクラシックであった。ステレオを買ったばかりの頃は、洋楽や歌謡曲はラジオやテレビで聴けたが、クラシックだけは聴きたい音楽をLPで買わなければならない。最初は気張って最新録音でレコ芸の特選盤を買っていたが、1ヶ月3000円の小遣いでは1枚しか買えない。そこで少ない小遣いで買い集めるために、行き着いたのが1000~1500円で買えるバジェット盤である。バジェット盤はそれなりに有名な過去の演奏を、再発だったりする理由で安く提供してくれるもので、レコード会社としてはマエストロへの出演料を支払い終えた案件となる。これなら1ヶ月に2~3枚買えるわけで、お陰でかなりの耳年寄りとなった。同じ頃にレコ芸で「歴史的名盤100選」なる特集が組まれ、なんと半数がモノラル録音というロートルな企画だった。そこで思いついたのは、自分の安いオーディオ機器で聴いても永遠の名演の価値は変わらない、という勝手な思い込みと、遠い過去から響く淫靡な音楽(テンポルバート、ポルタメントを漬け放題)に身を任せると、なぜか自分の懐具合の悪さも忘れてしまう感じだった。そうこうして味を占めたモノラル時代の名演を、これほどまで長く聴くようなろうとは夢にも思わなかったが、私としては別段後悔しているわけでもない。懲りずにやっぱり買ってしまうのだ。

やめられないコンピCDの山

メンゲルベルクの芸術(1926~44)

ウィーン・コンチェルトハウスSQの芸術(1949~54)

クララ・ハスキル 10枚組(1950~57)

クナッパーツブッシュの遺産~ターラ編(1940~54)

クレンペラー&コンセルトヘボウ管ライブ録音集(1947~61) 1956年のチクルスでは、アニー・フィッシャー独奏でのPf協奏曲3番の爆演の後、なんと2番交響曲がプログラムされているのだが、オケに背水の陣を敷いた結果がどうなるかは聴いてのお楽しみである。

*************************

FM放送用録音

フルトヴェングラー/ベルリンフィル;RIAS音源集(1947~54)

ケンペ/ドレスデン国立歌劇場:ウェーバー「魔弾の射手」(1951)

シェルヘン/北西ドイツ・フィル:レーガー管弦楽曲集(1960)

F.レーマン/バイエルン放送響:コルンゴルト「死の都」(1952)

フリッチャイ/RIAS響:バルトーク管弦楽・協奏曲集(1950~53)

ベーム/ウィーン国立歌劇場:アイネム「審判」(1953)

正規音源のアンソロジーなのに評価の低いコンピCD

トスカニーニ生誕150周年記念ボックス

フルトヴェングラー正規レコード用録音集大成(1927~54)

ジネット・ヌヴー/EMI録音集(1938~48)

ロジンスキ/クリーヴランド管 コロンビア録音集

バルトーク/ピアノ録音集(1929-45)

ページ最初へ