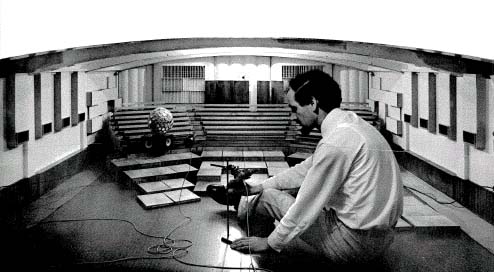

【70年代歌謡曲】(その二) 音響的アナクロニズム ■エアチェック全盛時代 初期は金持ちの道楽だったステレオが一気にダウンサイズされたのはFMステレオ放送の恩恵です。公共の電波で無限にステレオ・ソースを聴けるため、当時のステレオ装置は「レシーバー」といわれるAM/FMチューナー一体型のものが主流でした。そしてFM放送にリスナーをさらに釘付けにしたのがカセットテープでした。当初は簡易マイクで録音することしかできなかった家電製品でしたが、カセットデッキの普及に伴い一気にステレオ装置の中心に躍り出ます。ドルビー研究所のノイズ・リダクション(Type-B)が付くと高域のヒス・ノイズが大きく低減されHi-Fi機器としての要件を満たすようになります。これもウォークマンの出現によりステレオ装置そのものの在り方が大きく変化し、やがて業界の仕組みが崩壊することになります。 こうした時代の音質管理はS/N比が基本で再生周波数の広帯域化は二の次の問題でした。ハムノイズと高周波ノイズの板挟みで70Hz〜16kHzが精々で、ダイナミックレンジも40dBが限界という感じでした。そのため限られたスペックでステレオをより本物らしく聴かせる工夫として様々な補完技術がありました。先のドルビー・システムは高域の圧縮技術でしたし、ステレオに付いてるラウドネス・スイッチなどで低域の量感を膨らませる工夫もありました。いわゆるコンプレッサーとエキスパンダーの機能を知らず知らずのうちに備えていたことになります。こうしたノウハウはスタジオのマスター・テープ直出しのCDを聴く際に一種の違和感として付きまとうことになることになります。単純には低域は大人しく高域はストレート過ぎるという感想です。 またポップスの録音スタイルの変化も上げられます。いわゆるマルチトラックによる編集方法が一般化した時期で、ステレオによる音像定位という言葉自体が用いられるのもこの時期のことです。それまではステレオといっても2chモノラルのような左右に違う楽器がクッキリ分かれて聞こえるミキシングでした。これはライブ会場でのPAを基本として個々の音の鮮明さで勝負する方法です。一方で70年代のマルチトラックでは、サウンド・ステージという仮想空間のなかで各楽器の配置が試みられます。具体的には左右信号のバランスの他、エコーによる広がり感、イコライザーによるプレゼンス感の強調など経て、ミキシングが施されます。ただし、このサウンド・ステージの再現は70年代を通じて日毎に新しいテクニックが盛り込まれたようなところがありとても混迷しています。一方でこの音のパズルを楽しみながら一曲一曲に耳を傾けるのもオツなものです。  BBCで1969年に行われたミニホール音響実験。後にこの成果がステレオ音像に大きく実を結ぶ。 ■アナログの味はママの味 以上をまとめると二つの矛盾したオーダーが並列していることに気づきます。かたや音に一種の圧縮技術を伴って少ないダイナミックレンジを使い切るように、もう一方ではサウンドステージのカラクリを聴き取れるような明晰さを持ち合わせることです。よくグルメ番組に出てくる「マッタリとしてコシがある。。。何とも言えない味わい」です。アナログのテイストを語る際になかなか難しいのがこの点に尽きます。 以前よく思ってたのが、マッタリとした味わいを出すために輪郭を多少ぼかし、余計な再生帯域を巧くカットすることでした。デジタル録音は高域のエレルギー感はアナログの比ではなく、ピンナップ写真でソバカスや枝毛まで鮮明に撮ってしまうような感じもあります。むしろ高域はオブラートに包み込むような感じがいいように思ってました。過去にはデジタル録音の高周波ノイズを耳障りに思う人にライントランスが売れました。真空管アンプはパルス性ノイズに一種のフィルタを掛ける効果があるため、好まれる傾向があります(別の倍音を伴ったリンギングが音に艶やかさを与えたり立ち上がりに隈取りをつくることもあります)。反対にアナログ時代は機器間の高域の時間遅れを取り戻すかのように、カートリッジのカンチレバーやツイーターの振動板に伝送速度の速い素材を使って過度特性を鋭敏に磨く傾向がありました。それがデジタル時代に突入して鋭さに一層の拍車が掛かったような感じがします。いわばデジタル対応と謳った機器のほとんどは、高域の伝達速度をかえって速めることで一層鋭敏なデジタル録音の特長を強調していたようにも思うし、素人目にもそのほうが歴然とした差がでて判りやすい感じもありました。ところが、インパルス特性の整ったスピーカーやアンプで聴くと、こうした問題性は別のところにあることにも気付かされました。単純には解像度とは輪郭を強調したものではなく、階調をスムーズに出し切ることだということです。フィルターレスのDACの音を聴くと、高周波ノイズどころが音の立ち上がりのスムーズさが際立ってます。最近ではMITのケーブルやBBEのハーモナイザーなど、アナログ伝送での高域の位相遅れを補正する機器や、スーパーツイーターのように可聴領域を超えた超高域の立ち上がり音で他の帯域の遅れや乱れをマスキングして聴感を整える効果をもたせるものもあります。一方でストレートな持ち味のアンプを製作する設計者は、こうした位相補正を施す周辺機器を嫌うようです。いずれにせよ、柔らかい音は単純に解像度を下げて音を丸くするのではなく、むしろ過度特性を揃えてスムーズに出すことが本来のノウハウのようです。 デジタルからアナログへの相関 ※これはイメージ画像です。

もうひとつは放送機器の音質管理に学ぶことです。FMラジオで聴いて面白いと思った曲のCDを買って家のステレオで聴くと、意外にスカスカの音になることが多いです。大きな原因は局側でリミッターを巧く使っていて、ピーク成分を抑えて全体のボリューム感を増しています。もうひとつは規格の範囲内で安定した音を出すノウハウがあることです。民生用のオーディオ機器を使ってると、気温の影響を意外に受けやすいことに気付きます。反対に業務機器は電源のスイッチングノイズを思いっきり拾ってしまうようなところもあります。これはそれぞれの使用環境を考慮した結果なのだと思いますが、業務用機器にはある種のしっかりした地盤のうえに立ったような安定感があり、いわゆる音のキャラクターで隈取りを付けるようなものとは次元の違うものがあります。オブラートで包み込む前に、それが石のように硬いのか砂のようにサラサラと崩れるのか、そういう質感の判る芯のある音です。私自身は現状ではスタジオ・グレードのものを中心に集めていますが、単純にモニター・ライクで硬い音という認識とは違う方向性を持っています。この辺のノウハウは現在調べてる最中なので追って書き加えます。 以上、マッタリとコシのある音についての感想を述べました。70年代の遊び心にあふれた音のパズルを楽しむためには、こうした質感の明瞭性が硬いほうにも柔らかいほうにも同様に発揮される必要があります。いわゆる音のダイナミクスを引き出す以外にも、音の立ち上がりの速さが正確に再生できる必要があるのです。音の立ち上がりが柔らかいときは柔らかいように、硬く速いときは速く描き出す過度特性の正確さです。こうした素地を整えておくと、レーベル間のテイストの差をチューニングする方向が模索できます。 ■レーベル別のレビュー 当時のレーベルは海外録音の国内販売を兼ねていたこともあって、外国大手の録音技術をキャッチアップしながら独自性も強めていきます。日本で流行らなかったのはブラック・ソウル系の録音とその延長にあるハード・ロック系の録音だと思います。後にディスコ・ブームの到来で認識は変わるのですが、実際に邦楽でそういう録音が出るようになったのはずっと後になってからのようです。歌謡曲は歌こそが命でインスト・バンドなど許されないという古い慣習も残っていたのだと思います。ディランがロックに転じた後もディラン派はフォーク路線だったように思います。大まかに分けると米コロンビア系、米RCA系、英EMI系などに分かれるのですが、新興レーベルの台頭もこの時代の特長です。

CDへのリマスタリングの情況をみると、東芝EMIやコロンビア、ポニー・キャニオンなどは、マスター・テープに手を入れない方針のようで、反対に日本ビクターやソニー、キングなどはマスタリングを積極的に行う感じがします。私個人の意見ではマスターテープの劣化などを考慮すると、ミックスダウンする前のマルチトラックが残っているならば積極的に起こし直すべきだと思いますが、時間とコストとの関係で有名曲だけに限定される可能性もあり、この辺のサジ加減は微妙です。リマスターでの高次倍音の手入れは東芝EMIと日本ビクターでは方針が180度違うので、これをクリアするのが一苦労です。 始めて購入する歌手の場合、ベスト盤かアルバムかは非常に悩ましいところです。シングル盤はピンナップ写真のようなところがあり、その歌手がどういう人で当時何が流行ってたかというようなものが一目で分かるキャッチーな魅力があります。一方アルバムでは歌手のプライベートな部分まで聴くことができるように思います。個人的には最初はベスト盤、気に入ったらアルバムというのが順当だとは思いますが、あんまり贅沢なこともいえないのが現状かもしれません。コンピレーション・アルバムもBGMのように流して聴くにはとても良いですし、選曲者のこだわりに徹した稀少音源に巡り会えるのも魅力だったりします。 ■ボーカルかインストかの切なる悩み 歌謡曲というのだから歌を中心に聴くべきだろう。普通ならそう考えます。しかし70年代はインストのお遊びもまた魅力なのです。サウンド的にはフォークにボサノバ風のテイスト、ソフト・ロックにサイケなアレンジなど、ルーツを辿ればいろいろありますが、ともかくジャンルに囚われない玉虫色の様相です。逆にこの色彩感が出ないと相当つまらないと思います。また当然のことですが生ドラム、生ギター、生ベース、生ストリングスと、ほとんどが生演奏のテイクを重ねているのも特長で、インストの魅力はボーカルのそれに引けを取りません。 この手の音楽のファンの間では、大概、オーディオを高価なもので揃えると、解像度が上がっていく一方で、インストにボーカルが埋もれていくという感想をもつようです。歌謡曲には高級オーディオは不要という人も少なくありません。原因としてはデジタル・リマスターの質とオーディオ・メーカーの思惑とが合ってないというのが一因のようにも思います。最近のスタジオ用の機器には70年代のテイストを持っているものが流行ってます。多くのものはデジタル化の過程で失われたハーモニクス(高調波歪み)を加えるためのものが多く、真空管で2次倍音、トランスなどの磁気歪みで3次倍音を並べるのが通例です。リマスター音源で問題になるのが、オリジナル時の倍音成分がテープの劣化で消えていることで、ハーモナイザーなどを使ってこれを挽回するかが問題になります。こうしたスタジオでの思惑とは逆に、最近のピュア・オーディオと云われる分野では高調波歪みがかなり抑えられた製品が主流です。一方で、いわゆる美音といわれる製品には高調波歪みが綺麗に乗るものが多く、この辺の扱いが何を善しとするかの瀬戸際になります。例えば古いロクハンのフルレンジと比べると倍音成分の扱いがまるで違うことに驚くかと思います。 スピーカーの高調波歪みの例

生バンド中心のインストではアレンジが緩やかな一方で、個々の楽器について弾力性の高い再生がなされないと平面的な印象がまぬがれません。特にラテン系のボッサ風味はハズすと全く色を失います。一方で楽器特有の色彩感は高調波に多く含まれていて、しかも瞬間的に浮き沈みするような情報です。この生バンドの色彩感と弾力性を引き出すのがひとつの要点になります。音の弾力性はアンプの性格で決まります。今どきダンピングファクターについてスペック表示しているアンプは少ないのですが、通常200前後のところを1000程度まで上がると見違えるように変わります。色彩感に関しては、70年代はラウドネス効果を録音側に取り入れて再生側にフラット再生を促した時代ですが、8kHz以上の領域ではアナログ収録の限界が出てきて、スピーカーのほうに高域の補完を促していたようです。この帯域はブライトネスと言われる領域で、音の明るさを表現するトーンです。高域再生では高域にワザと共振峰をつくって臨場感を醸し出すものが多く、70年代では6〜8kHzくらいに持たせていたものが多かったようです。ちなみに90年代では共振峰が16〜20kHzにシフトしているようです。とは言いながら8kHzでリンギングを起こすと、エネルギー帯域が平坦なCD再生では非常にうるさく感じるのが実状で、ここのところが歌謡曲と昨今のオーディオとで水の合わない(ガサついた感じに聞こえる)原因のようです。デジタルの時代に入って多くのオーディオ機器がゴミ同然になっていったのも肯けます。スタジオ機器にはTHDをワザと加えて音に艶やかさを出すものもあります。逆にこの帯域をいかに色彩感を失わずにシルキーに出すかは永遠の課題なのかもしれません。 一方で日本人の声質は倍音をあまり含まないことが多く、当時からリバーブを深く掛けて録っていました。実はこれがクセモノで、まるで天からのお告げのようにボーカルが広がります。これに声の芯をもたせるのが一苦労で、CDプレイヤーの選定の基準にもなります。逆に言えばリバーブの力を借りないとただのささくれた声になりやすく、劣化したテープからのリマスターを用いたりCDプレイヤーが拾いきれなかったときに、ひたすらインストに掻き回される結果になります。通常は声の帯域(200Hz〜1kHz)がしっかりしていれば良いように思うのですが、中高域に倍音が乗らないと元々インパクトの薄いだけに完全に沈み込んでしまうようです。ただ一般には声の抜けだしはウーハーのネットワーク・フィルターをスルーにしたタイプが良いように言われています。もともとネットワークのないフルレンジはもとより、三菱のNHKモニター、JBLの4312などはこうした設計をしています。咽の通りがスルッと滑らかに伝わる感覚が出てきたら成功でしょうか。 ここで問題にしたいのは、再生側で倍音を適度に加える場合、途中で電気的なエフェクターを入れるべきなのか、スピーカー側で出してあげるべきなのかということです。試しに歌謡曲を高調波歪みの多いビンテージのスピーカーで聞くと、演奏そのものが雲に包まれてしまうような感じで興醒めしてしまいます。かといって全くないのもダメで、私自身はスーパーツイーターで補足するくらいのほうが無難のように思います。スーパーツイーターは振動板も非常に軽いので音のレスポンスが速く、共振に頼ることなくマスキング効果で録音のブライトネスを綺麗に浮び上がらせてくれます。エフェクターについては色々ありますが、最近のカーステレオやラジカセにはBBE社のエキサイターが投入されてるケースがあり、高域のハーモニクスと位相遅れを改善しているようです。こうした機器は試したことはまだないのですが、よく歌謡曲をラジカセやカーステで聴くと良いという意見はこういうところから来るのかもしれません。他にデジタル・リバーブは自由度が高いのですが、ドラムの立ち上がりが減退して思ったより良くない印象です。個人的にはアナログ回路でナチュラルに倍音が乗るものとしてトランス入りの良質なバッファーアンプを捜しているところです。RANE社のディスコ・ミキサーも太い中低音とシルキーな倍音の乗りやすいタイプですので、これはこれで良いのかもしれません。 ダラダラと続く執念(=未練)の結果は。。。? ページ最初へ |